анатомия. АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ. Виды анатомии и методы ее изучения

Скачать 400.66 Kb. Скачать 400.66 Kb.

|

|

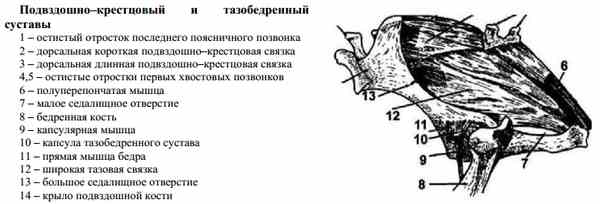

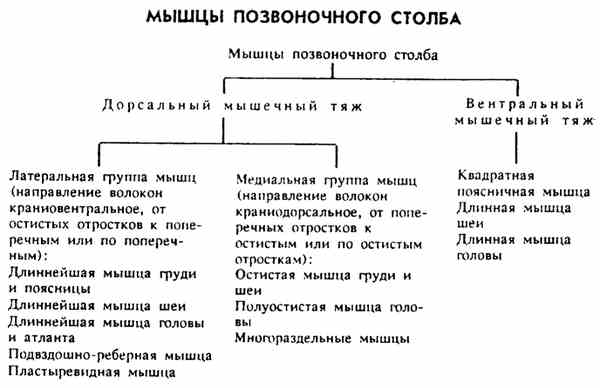

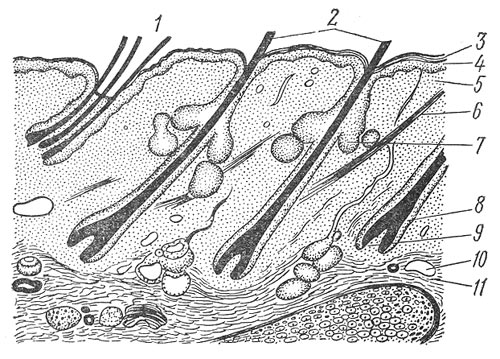

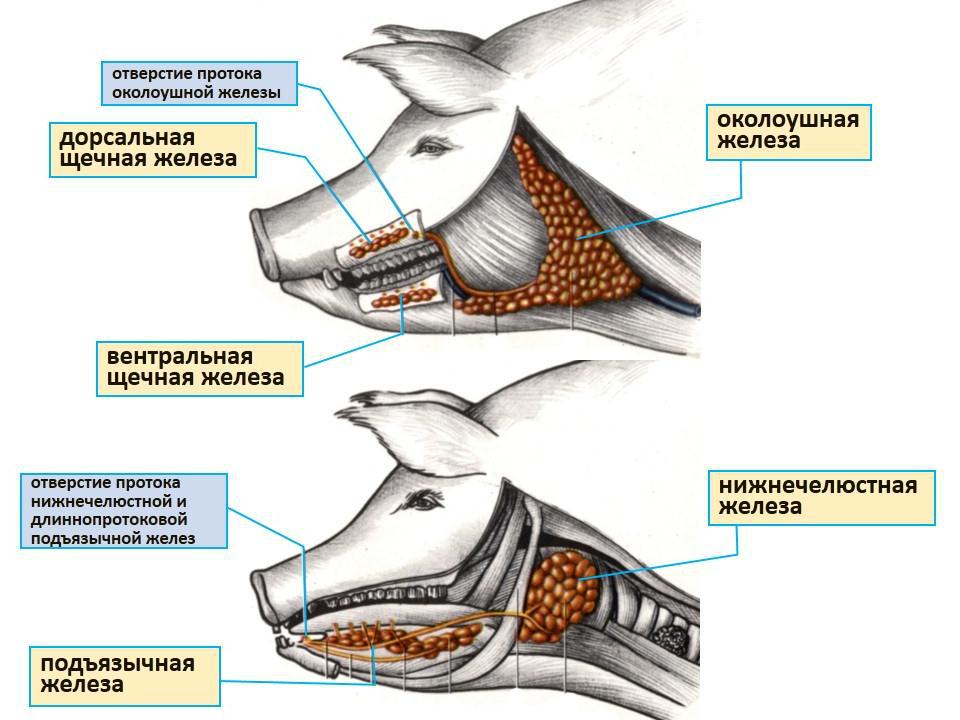

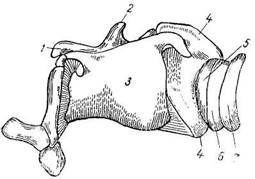

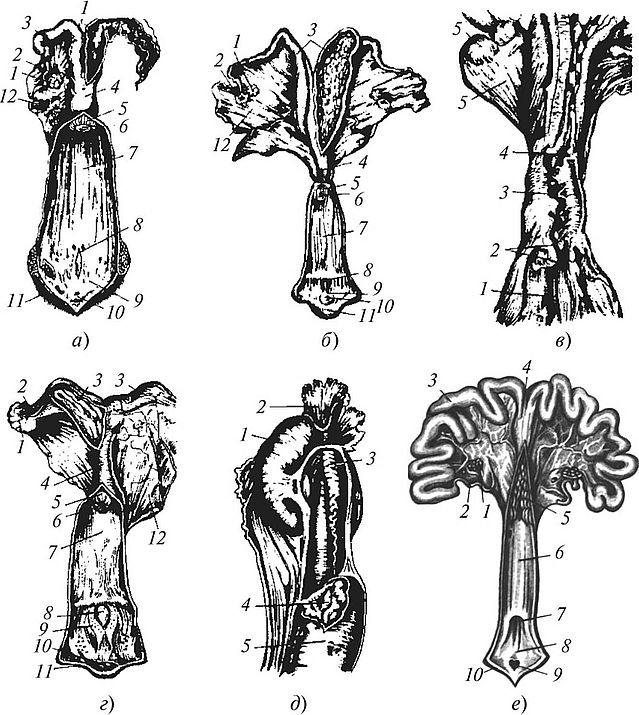

Содержание Виды анатомии и методы ее изучения……………………………………….3 Суставы тазовой конечности. Строение и способы движения…………….5 Вентральные и дорсальные мышцы позвоночного столба. Их функции…7 Развитие и строение волоса, его виды. Типы смены волос……………….9 Строение и топография слюнных желёз…………………………………..11 Строение и топография тонкого отдела кишечника. Особенности пищеварения в двенадцатиперстной кишке…………………………………..13 Строение и функции гортани и трахеи. Видовые отличия………………15 Наружные половые органы: влагалище, мочеполовое преддверие и клитор. Их строение, функции и видовые отличия………………………….17 Список используемой литературы…………………………………………….19 В соответствии с задачами, которые ставятся перед анатомией, она подразделяется на следующие виды (направления анатомии)[4]: 1) Системная анатомия изучает строение тела животного в определенной последовательности по системам органов, выполняющих определенную функцию (система органов пищеварения, дыхания, мочевыделения). 2) Если описание анатомических особенностей охватывает одновременно несколько видов (лошадь, свинья), то в этом случае анатомию называют сравнительной. 3) На основе данных сравнительной анатомии, палеонтологии, эмбриологии выделилась эволюционная анатомия, которая изучает историческое развитие животных, т. е. филогенез. 4) Когда при описании строения тела даются общие сведения о принципах строения и закономерностях развития отдельных систем и органов, то говорят о теоретической (общей) анатомии. 5) Если описывается строение органа в различные возрастные периоды, то говорят о возрастной анатомии. 6) Широкое распространение, особенно в наше время, получила функциональная анатомия, которая изучает строение органа в связи с его функцией. 7) Экологическая анатомия, которая изучает как организм приспосабливается к условиям существования, т.е. адаптируется ли он к внешней среды. 8) Топографическая (хирургическая) анатомия, когда описание строения осуществляется по областям тела с учетом их взаиморасположения. Методы изучения анатомии домашних животных. На общенаучных методах изучения, мы не будем специально останавливаться. Уделим внимание лишь сугубо анатомическим методикам. Основной метод анатомии - препарирование. Материал предварительно фиксируют. Затем приступают к препарированию мышц, сосудов нервов. 1. Метод варки, Кости взрослых животных очищают от мягких тканей, закладывают в бак с холодной водой, добавляют для лучшего обезжиривания небольшое количество соды (100 г на 10 л воды), ставят на плиту и доводят до кипения. Через 5-10 мин воду сливают и вновь бак заполняют холодной водой. Повторяют 2-3 раза, а потом кипятят в течение 4-5 ч. После вываривания воду сливают, и материал замачивают в горячей воде, оставляя на ночь. Затем приступают к очистке, обезжириванию и отбеливанию костей. 2. Метод мацерации. Существует много методов и способов мацерации костей. При обычной мацерации целый скелет или отдельные кости очищают от мягких тканей, промывают от сукровицы, помещают в емкость, заливают теплой водой (35-40 л) и закрывают крышкой на 2-3 недели. Во время мацерации происходит гниение остатков мягких тканей. Затем кости промывают проточной водой, окончательно очищают и помещают в 5-10 %-й подогретый раствор соды для обезжиривания. Мацерацию костей можно проводить с подогревом в приспособленной для этого емкости. Время приготовления препарата при этом сокращается. [4] Если кости (особенно череп) поместить около муравьиной кучи, то через некоторое время они потребуют только незначительной доочистки. Биологический метод. Препарат, предварительно очистив от мышц и сухожилий, помещают возле муравейника или в водоем, где обитают раки. Обезжиривание и отбеливание костей. Все кости, независимо от способа первичной обработки, обезжиривают и отбеливают. 6 Обезжиривание проводят в подогретом 5-10 %-м растворе соды, а лучше - в очищенном бензине. Для этого кости помещают в стеклянную банку и заливают очищенным бензином на 1-2 сут. Затем их сушат на солнце. Если на некоторых костях выступают жирные пятна, обезжиривание повторяют. Можно проводить обезжиривание костей горячим 2 %-м раствором перекиси натрия в течение суток. Суставы тазовой конечности. Строение и способы движения В молодом возрасте соединения безымянных костей таза осуществляется посредством синхондроза в средней сагиттальной плоскости, образуя тазовый шов — symphysis pelvis. Последний состоит из лонного симфиза — symphysis pubica и седалищного симфиза — symphysis ischiadica, объединяющих соответствующие кости. Заперательное отверстие закрывается особой заперательной мембраной — membrana obturatus, одновременно образуя по краям отверстия для прохождения сосудов и нервов. Отдельные звенья безымянной кости: подвздошная, лонная и седалищная кости; у взрослых животных прочно объединяются синостозом (у молодняка — синхондрозом) в области суставной впадины. Каждая безымянная кость соединяется с крыльями крестцовой кости тугим плоским суставом — art. sacroiliaca. Капсула сустава — capsula articularis — плотно охватывает края суставных поверхностей крыльев подвздошной и крестцовой костей. С вентральной поверхности капсула сустава усилена короткими пучками вентральной крестцово— подвздошной связки — lig. sacroiliacum ventrale. Кроме того, в этом суставе выделяется хорошо развитая дорсальная короткая крестцово—подвздошная связка — lig. sacroiliacum dorsale breve. Крестцово—подвздошная длинная связка — lig. sacroiliacum dorsalelongum - простирается от вентральной поверхности крестцового бугра подвздошной кости и оканчивается на боковых частях крестцовой кости. Боковую стенку тазовой полости формирует широкая крестцово—бугровая связка. Она представляет собой крепкую пластинку, простирающуюся от бокового края крестцовой кости до седалищной ости и седалищных бугров. В области большой и малой седалищных вырезок связка формирует отверстия: большое седалищное отверстие — для прохождения седалищного нерва и малое седалищное отверстие. [6] Тазобедренный сустав — art. coxae — образован суставной впадиной тазовой кости и головкой бедренной кости (Рис.1). Суставная поверхность последней имеет полушаровидную форму, что позволяет различные типы движения и возможность отнести этот сустав к простым одноосным. Однако движения в нем у лошади ограничены наличием дополнительных связок. Тазовая впадина по краю дополняется суставной губой — labrum acetabulare. Она несколько углубляет суставную впадину, но все же не вполне охватывает головку бедренной кости.  Рис. 1. Подвздошно—крестцовый и тазобедренный суставы Капсула тазобедренного сустава — capsula articularis — прикрепляется по краю суставной губы и по краю суставной поверхности бедренной кости. Ее передняя поверхность усилена подвздошно—бедренной связкой — lig. iliofemorale, что препятствует чрезмерному разгибанию сустава и отведению тазовой конечности. Связка головки бедренной кости — lig. capitis ossis femoris — толстая, короткая и крепкая располагается в полости сустава, окружена синовиальной оболочкой, начинается в области вырезки суставной впадины и оканчивается на вырезке головки бедра. Она удерживает головку бедра в полости суставной впадины и ограничивает абдукцию конечности. Добавочная связка бедренной кости — lig. accessorium ossis femoris — не что иное, как продолжение в область вырезки головки бедра сухожилия прямой мышцы живота. Она проходит между гребешковой и приводящей мышцами к вырезке головки бедра, где закрепляется незначительное количество ее коллагеновых пучков, большее же число их сливается со связкой головки, ограничивая боковые движения конечности. Вентральные и дорсальные мышцы позвоночного столба. Их функции Исходя из расположения и выполняемой функции мышцы позвоночного столба подразделяют на дорсальные и вентральные. Дорсальные мышцы позвоночного столба располагаются на дужке и отростках позвонков, хорошо развиты во всех отделах позвоночного столба. При одновременном сокращении дорсальных мышц обеих сторон позвоночник разгибается. Следовательно, все мышцы этой группы являются разгибателями, или экстензорами. При одностороннем действии изгибают позвоночник или его участок вбок. При движении совместно с мышцами тазовой конечности способствуют по переменному облегчению движения то грудной, то тазовой конечностей. Вентральные мышцы позвоночного столба расположены на вентральной поверхности позвонков, т.е. под их телами и сильно развиты лишь в шейном и поясничном отделах. При одновременном сокращении вентральных мышц правой и левой сторон позвоночник сгибается. Таким образом, все мышцы этой группы являются сгибателями, или флексорами. [1]  Рис. 2. Мышцы позвоночного столба Латеральная группа мышц. Более латерально расположенные мышцы свое начало берут от остистых отростков и, направляясь краниовентрально, перебрасываются через несколько сегментов и заканчиваются на поперечных отростках. Если мышца, имея краниовентральное направление, начинается на поперечном отростке, то в этом случае она на поперечном отростке другого позвонка и заканчивается. В латеральную группу входит длиннейшая мышца — m. 1оп-gissimus, имеющая пять частей: длиннейшие мышцы груди и поясницы, шеи, головы и атланта. Медиальная группа мышц. Расположена под латеральной группой мышц дорсального тяжа позвоночного столба. Направление мышечных волокон краниодорсальное. Мышечные пучки этой группы мышц идут от поперечных отростков к остистым или по остистым отросткам. Остистая мышца груди и шеи —- m. spinalis thoracis et cervicis. Развита больше в области холки. На пояснице сливается у основания остистых отростков с длиннейшей мышцей поясницы и увеличивает свою массу там, где длиннейшая мышца заканчивается. Закрепляясь на остистых отростках холки, от оснований поперечных отростков до их верхушек, она выходит на остистые отростки шейных позвонков. Каждый пучок ее перебрасывается через несколько сегментов. Это одна из самых глубоких мышц. [3] Квадратная поясничная мышца прикрыта большой и медиальнее лежащей малой поясничной мышцами, которые описаны в разделе «Мышцы и фасции тазовой конечности». Вся мускулатура дорсального тяжа иннервируется дорсальными, а вентрального тяжа — вентральными ветвями спинномозговых нервов. Развитие и строение волоса, его виды. Типы смены волос Волос представляет роговое образование. В нем различают нижнюю расширенную часть — луковицу — и выступающий наружу длинный стержень; нижняя его часть вместе с луковицей образует корень волоса, сидящий в сумке. В стержне под микроскопом видны 3 слоя клеток: кутикула, средний слой и сердцевина. Волосы содержат пигмент, от которого зависит их окраска. Белая окраска волос иногда бывает связана с наличием внутри клеток воздуха. У большинства зверей волосы делятся на 2-3 основные категории (рис.3).  Рис. 3. Строение кожи и типы волос млекопитающих: 1 — подпушь; 2 — остевой волос; 3 — роговой слой эпидермиса; 4 — мальпигиев слой; 5 — кориум; 6 — мышца волосяного мешочка; 7 — сальная железа; 8 — корень волоса; 9 — сосочек волоса; 10 — кровеносный сосуд; 11 — потовая железа Снаружи меха видны длинные остевые волосы, под ними находится густая и нежная подпушь; нередко среди ости видны еще более длинные направляющие волосы. Волосы располагаются не беспорядочно, а определенными группами. Форма отдельных волос и тип их распределения характерны для каждого вида зверей. [2] Особое видоизменение волос представляют вибриссы, или осязательные волосы, расположенные группами на морде («усы» и пр.), а иногда на лапах и брюшной стороне тела. К модификациям волосяного покрова принадлежат также жесткая щетина кабана, иглы дикобраза, ежа и др. Волосяной покров играет очень важную роль в жизни зверей: он защищает их от неблагоприятного воздействия среды, способствует регуляции температуры тела, нередко маскирует животное. Волосяной покров (мех) достигает наилучшего развития у зверей холодного и умеренного климата. Возникновение волосяного покрова в процессе эволюции оказалось очень важным приспособлением, облегчившим зверям существование в самых неблагоприятных для жизни ландшафтах. Волосяной покров развивается с возрастом животного и периодически сменяется в течение года. Обычно линька носит сезонный характер, подчас сопровождаясь сменой окраски. Она находится в тесной зависимости от сезонных изменений метеорологических условий. У большинства наших наземных зверей зимний волосяной покров значительно гуще и пышнее летнего. Так, на спине у белки па площади кожи 10 мм2 летом насчитывается 46 групп волос, а зимой 89, т. е. почти вдвое больше. Длина остевых волос возрастает с 11 до 20 мм, подпуши — с 7 до 12 мм. Сезонный диморфизм волосяного покрова слабо выражен у роющих, впадающих в спячку и водных зверей. [7] У большинства видов 2 линьки, но у некоторых их число доходит до 3-4. Сроки начала и продолжительность линек зависят от метеорологических условий, пола, возраста, упитанности животного и поэтому изменяются по годам. Но порядок сезонной смены волос на отдельных частях тела носит закономерный характер и в основном сохраняется ежегодно. Строение и топография слюнных желёз В стенке слизистой оболочки губ, щек, языка, нёбной занавески заложены в виде отдельных образований или групп пристенные слюнные железы. Вне ротовой полости находятся крупные застенные слюнные железы: - парные околоушные, - подъязычные - подчелюстные. Секрет слюнных желез, изливающийся в ротовую полость по выводным протокам, называется слюной. В функциональном отношении слюнные железы делят на серозные, слизистые и смешанные. В секрете серозных желез много белка, поэтому их называют еще белковыми. Секрет слизистых желез содержит слизистое вещество муцин. Смешанные железы выделяют белково-слизистый секрет. Околоушная слюнная железа серозная (у хищных в некоторых участках смешанная), по строению - альвеолярного типа. У крупного рогатого скота, свиней и собак - треугольной формы, у лошадей - прямоугольная. Лежит у основания ушной раковины. Выводной проток ее открывается в преддверие ротовой полости: у лошадей и на уровне 3-го, у крупного рогатого скота - 3-4-го, у свиней - 4-5-го верхнего коренного зуба. Подчелюстная слюнная железа смешанная. У рогатого скота относительно длинная, простирается от атланта о подчелюстного пространства, выводной проток открывается в подъязычной бородавке на дне ротовой полости. У свиней - округлая, прикрыта околоушной железой, выводной проток открывается у свиней рядом о уздечкой языка. [5] Подъязычная слюнная железа двойная. У рогатого скота короткопротоковая часть лежит под слизистой оболочкой дна ротовой полости, многочисленные короткие выводные протоки открываются сбоку тела языка; длиннопротоковая часть расположена рядом с предыдущей, ее длинный выводной проток открывается в подъязычной бородавке. Функционально длиннопротоковая часть смешанная, короткопротоковая - слизистая. У лошадей есть только короткопротоковая часть, секрет по характеру смешанный. Слюна - смешанный секрет трех слюнных желез (околоушных, подчелюстных и подъязычных), бесцветная, слегка мутная (от присутствия муцина), слабощелочная (особенно у жвачных), без запаха. Муцин придает ей своеобразную консистенцию и скользкость, вследствие чего пропитанный слюной корм легко проглатывается. Слюна является растворителем вкусовых веществ. Ферментативная роль ее у животных небольшая. Только у свиней в слюне содержатся два фермента, расщепляющие углеводы (крахмал): амилаза превращает крахмал в декстрины, а последние - в дисахарид мальтозу; под влиянием второго фермента - мальтозы - мальтоза расщепляется на две частицы виноградного сахара. Состав слюны изменяется в зависимости от вида и количества корма. Как правило, на сухие и грубые корма отделяется больше слюны, чем на влажные. За сутки отделяется в среднем у лошади 40 л слюны, у крупного рогатого скота 50-80 л, у свиньи 15 л (Рис.4). Значительно усиливается слюноотделение, если корм смочить слабым раствором поваренной соли.  Рис. 4. Слюнные железы свиньи Строение и топография тонкого отдела кишечника. Особенности пищеварения в двенадцатиперстной кишке Отдел тонких кишок самый длинный: начинается от пилоруса желудка и тянется до слепой кишки. Он образует множество дугообразных петель с выпуклой, свободной, и вогнутой кривизной, к которой прикрепляется брыжейка. Длина тонких кишок у животных разных видов неодинакова и определяется в основном характером корма. У хищных, корм которых наиболее концентрированный и питательный, длина кишечника (тонкого и толстого) только в 5—8 раз превышает длину тела (от 2 до 7,5 м в зависимости от величины животного). У травоядных, питающихся растительным, труднопереваримым кормом, кишечник в 20—25 раз длиннее тела. Средняя протяженность кишечника у мелких жвачных до 33 м (тонкий кишечник 26 м), у крупного рогатого скота до 50 м и более (тонкий кишечник 40 м), у всеядных до 25 м (тонкий кишечник 20 м), у лошадей до 27 м (тонкий кишечник 20 м). [6] Отдел тонких кишок делится на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки. Двенадцатиперстная кишка называется так потому, что у человека по ее длине укладывается 12 пальцев (перстов). У животных она простирается]на 40—120 см и, будучи подвешена на короткой брыжейке, образует ряд извилин. Расположена в правом подреберье и правом подвздохе, в начальной части прилежит к висцеральной поверхности печени. В начальную часть двенадцатиперстной кишки открываются протоки печени и поджелудочной железы. На месте их вхождения слизистая оболочка формирует сосок двенадцатиперстной кишки, препятствующей попаданию в проток содержимого кишки. Тощая кишка — самая длинная в кишечнике, непосредственно следует за двенадцатиперстной кишкой. Название свое она получила потому, что при вскрытиях бывает мало наполнена пищевыми массами. Эта кишка образует многочисленные петли, подвешенные на длинной брыжейке. У жвачных ее петли составляют кишечную гирлянду, прикрепленную к периферии кишечного диска. Тощая кишка лежит: у свиней — в области мечевидного хряща, правого и левого подреберья, правой и левой паховых областей и в пупочной области; у рогатого скота — главным образом в правом подвздохе и правом подреберье; у лошади — в правом и левом подреберьях, левом подвздохе; у собак тонким кишечником (тощая и подвздошная кишки) занята почти вся брюшная полость. Каудальный конец тощей кишки без резкой границы продолжается в подвздошную кишку. Подвздошная кишка называется так по ее положению на подвздошной кости у человека. Она несколько короче тощей кишки, а по строению стенки сходна с ней. Кишечные бляшки на ее слизистой оболочке многочисленные. Концевая часть имеет значительно утолщенную мышечную оболочку. Открывается подвздошная кишка у лошадей в слепую кишку втулкообразно, у животных других видов (рогатый скот, свиньи, собаки) — на границе между слепой и ободочной, так что содержимое подвздошной кишки может поступать одновременно в обе названные кишки; у жвачных животных подвздошной кишкой называют продолжение тощей кишки от того места, где она перестает извиваться. [3] Подвздошная кишка расположена у рогатого скота и лошади в правой подвздошной области; у свиньи — на границе правой и левой паховых областей, и пупочной области. Стенка тонкого отдела кишечника состоит из слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка — бархатистая, так как сплошь покрыта мельчайшими ворсинками, их число достигает 2500 на 1 см2. Основу ворсинок составляет сетчатая (ретикулярная) соединительная ткань, пронизанная продольно идущими гладкими мышечными волокнами. Строение и функции гортани и трахеи. Видовые отличия Гортань (рис. 5) помещается вентральнее глотки, в углу, образуемом головой и шеей. Это полый орган, стенки которого состоят из хрящей, соединенных подвижно суставами, связками и мышцами. В гортани пять хрящей: два черпаловидных, надгортанный, щитовидный и перстневидный. Из них надгортанный и большая часть черпаловидных хрящей построены из эластического хряща, щитовидный и перстневидный — из гиалинового. Перстневидный хрящ служит основой гортани, обусловливая зияние ее просвета. Щитовидный хрящ формирует нижнюю и боковые стенки гортани. Черпаловидные хрящи ограничивают вход в гортань сверху и с боков, а надгортанный хрящ — снизу. Надгортанный хрящ закрывает вход в гортань при глотании. [7] На боковых стенках гортани слизистая оболочка образует голосовые склад к и, идущие от голосовых отростков черпаловидных хрящей к телу щитовидного хряща. Голосовые складки вместо с заложенными и них голосовымисвязками и голосовыми мускулам и называют голосовыми губами. Между голосовыми губами и черпаловидными хрящами образуется голосовая щель.  Рис. 5. Скелет гортани крупного рогатого скота: 1 — надгортанный хрящ; 2 — черпаловидиый хрящ; 3 — щитовидный хрящ; 4 — перстневидный хрящ; 5,6,7 — кольца трахеи. Нижняя часть ее выполняет голосовую функцию, верхняя — дыхательную. Впереди голосовых губ, на боковой стенке гортани, слизистая оболочка образует справа и слева кармашковые складки; в основе их лежат кармашковые мускулы. Переходя с кармашковой складки на голосовую губу, слизистая оболочка формирует выпячивание — боковой кармашек. У жвачных боковых кармашков нет. Слизистая оболочка преддверия гортани и голосовых губ покрыта плоским многослойным эпителием, остальной части — призматическим мерцательным эпителием. Мышцы гортани разделяются на две группы: одна группа оттягивает глотку и гортань назад после проглатывания пищевого кома или продвигает их вперед при глотании, другая группа мышц суживает и расширяет полость гортани и вход в гортань, а также напрягает и расслабляет голосовые губы. Видовые особенности гортани: - лошадь – пластинка кольцевидного хряща образует с дугой прямой угол. Щитовидный хрящ имеет глубокую каудальную щитовидную вырезку, вследствие чего тело хряща короткое и имеет гортанный выступ. - рогатый скот – пластинка кольцевидного хряща с дугой образует острый угол. Каудальные рожки щитовидного хряща крючкообразные и с кольцевидным хрящем соединены связками. На черпаловидном хряще хорошо развиты голосовые отростки. Надгортанный хрящ овальной формы. Голосовые складки расположены перпендикулярно дну глотки. Желудочки гортани отсутствуют. Срединный карман гортани имеется только у мелких жвачных. - свинья – гортань относительно длинная. Дуга перстневидного хряща по отношению к пластинке стоит очень косо. Щитовидный хрящ длинный, его передний край несколько утолщен, позади пластинки хряща становятся более высокими. Краниальные рожки отсутствуют. Рожковые отростки черпаловидных хрящей на свободных концах раздвоены, между ними и пластинкой кольцевидного хряща вставлен небольших размеров черпаловидный хрящ. Надгортанный хрящ округлый и широкий. [7] Наружные половые органы: влагалище, мочеполовое преддверие и клитор. Их строение, функции и видовые отличия К наружным половым органам относятся половые губы, клитор, преддверие влагалища, а к внутренним—влагалище, матка, яйцепроводы и яичники (рис.6). Половые губы, ограничивающие половую щель, представляют собой два продольных валика, расположенных между седалищными буграми. Наружнаям поверхность губ покрыта нежной кожей, а внутренняя—слизистой оболочкой. В толще кожи заложено большое количество потовых и сальных желез. Половые губы в верхней части соединяются спайкой, переходящей в шов промежности, а внизу у коров, овец и коз—в острый угол и у лошади в закругленный угол половой щели. У самок крупного рогатого скота клитор образован двумя длинными кавернозными телами. Возле клитора располагаются слаборазвитые малые преддверные железы, в боковых стенках преддверия — большие преддверные железы (бартолиниевы железы), открывающиеся одним протоком с каждой стороны. Мочеполовой клапан развит слабо. Гарт-неровы ходы открываются двумя отверстиями вблизи уретры. Преддверие влагалища представляет собой мускульную трубку, переходящую краниально во влагалище, а каудально заканчивающуюся половой щелью. На границе с влагалищем на нижней стенке имеется отверстие мочеиспускательного канала. По бокам преддверия влагалища расположены два пещеристых тела, которые во время коитуса наполняются кровью, что вызывает утолщение половых губ. [6] Клитор образуется двумя пещеристыми телами, заканчивающимися го-ловкой, имеющей различную форму у лошади и крупного рогатого скота, овец и коз. Клитор находится в вентральном углу половой щели и прикрывается половыми губами. Преддверие влагалища представляет собой мускульную трубку, которая в передней части переходит во влагалище, а в задней—заканчивается половой щелью.  Рис. 6. Половой аппарат самок (по А.П. Студенцову): схема половых органов коровы (а): 7 — яичник; 2 — яйцевод; 3 — рога матки; 4 — тело матки; 5 — шейка матки; 6 — отверстие шейки матки; 7 — влагалище; 8 — отверстие мочеиспускательного канала; 9— преддверие влагалища; 10— клитор; 7 7 — половые губы; 12 — брыжейка матки; схема половых органов овцы (б): 7 — яичник; 2 — яйцевод; 3 — рога матки; 4 — тело матки; 5 — шейка матки; б — отверстие шейки матки; 7 — влагалище; 8 — отверстие мочеиспускательного канала; 9 — преддверие влагалища; 10 — клитор; 7 7 — половые губы; 72 — брыжейка матки; шейка матки коровы (б): 7 — влагалище; 2 — наружное отверстие шейки; 3 — канал шейки; 4 — внутреннее отверстие шейки; 5 — широкая связка; б — яичник; схема половых органов кобылы (г): 7 — яичник; 2 — яйцевод; 3 — рога матки (левый рог вскрыт); 4 — тело матки; 5 — шейка матки; б — отверстие шейки матки; 7 — влагалище; 8 — отверстие мочеиспускательного канала; 9 — преддверие влагалища; 10 — клитор; 7 7 — половые губы; 72 — широкая маточная связка; схема расположения яичника кобылы (д): 1 — яичник; 2 — воронка яйцевода; 3 — яйцевод; 4 — слизистая оболочка вскрытого рога матки; 5 — рог матки; схема половых органов свиньи (е): 7 — яичник; 2 — яйцевод; 3 — рог матки; 4 — тело матки; 5 — шейка матки; б — влагалище; 7 — отверстие мочеиспускательного канала; 8 — преддверие влагалища; 9— клитор; 10 — половые губы Список используемой литературы 1. Акаевский, А.И. Анатомия домашних животных: Ю.Ф. Юдичев, Н.В. Михайлов и др. – М. : Колос, 1984. – 543 с. 2. Лебедев, М.И. Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных. Л. : Колос, 1973. – 288 с. с ил. 3. Малашко, В.В. Анатомия мясопромышленных животных. – Мн. : Ураджай, 1998. 4. Попеско, П. Атлас топографической анатомии сельскохозяйственных животных. Изд. 2-е, CSSR, Братислава : Природа, 1978, том 1. – 211 с. с ил. 5. Попеско, П. Атлас топографической анатомии сельскохозяйственных животных. Изд. 2-е, CSSR, Братислава : Природа, 1978, том 2. – 194 с. с ил. 6. Попеско П. Атлас топографической анатомии сельскохозяйственных животных. Изд. 2-е, CSSR, Братислава : Природа, 1978, том 3. – 205 с. с ил. 7. Хрусталева, И.В., Михайлов Н.В., Шнейбер Я.И. и др. Анатомия домашних животных. – М. : Колос, 2000. – 704 с |