Эссе. Выполнил обучающийся

Скачать 173.66 Kb. Скачать 173.66 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» ______________________Высшая школа энергетики, нефти и газа ____________________ (наименование высшей школы / филиала / института / колледжа) ЭССЕ

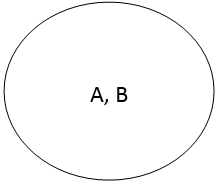

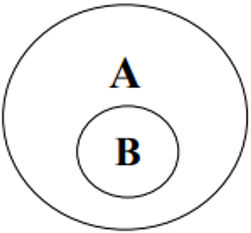

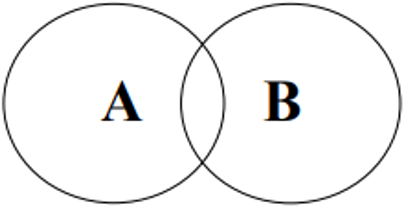

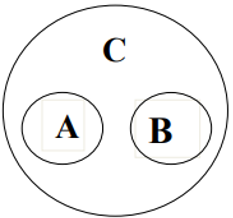

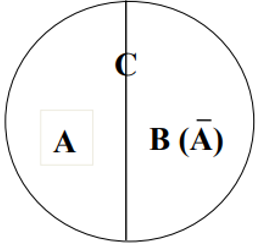

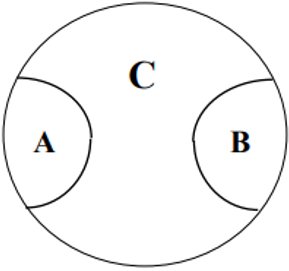

Архангельск 2021 ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 5 1 Логические операции между понятиями в юриспруденции 6 2 Деление понятий 12 Заключение 15 Список использованных источников 16 ВВЕДЕНИЕ Понятие имеет самостоятельное значение для юриспруденции. Дефиниции, то есть определения юридических понятий, играют в ней важную роль. Юридические законы содержат целый ряд дефиниций понятий (например, дефиниции кражи, убийства, мошенничества и т.п.). Понятия, содержание которых закреплено законом, называют легальными. Представим общую характеристику понятия как формы мышления, а также рассмотрим разделение понятия. Понятие бывают разных видов, а также между ними устанавливаются различные отношения. Понятие является основой интеллектуальной деятельности, той универсальной единицей, без которой невозможно мышление как таковое. Мышление – это прежде всего отражение мира с помощью понятий и оперирование ими. Процесс расследования преступлений связан с понятиями теснее любой другой деятельности человека. Каждый акт применения нормы права фактически является применением общего понятия к конкретному случаю. Исследования отдельного социально-правового явления и предоставления ему юридической оценки предполагает соотнесение этого явления с соответствующим понятием права. 1 Логические операции между понятиями в юриспруденции Понятие можно сопоставить друг с другом по объему и содержанию, что предполагает их деление на несколько категорий. По объему выделяют пустые и непустые понятия. Пустыми называются понятия, объемы которых составляют пустые множества, то есть множества, не содержащие ни одного элемента («абсолютная норма права», «вечный двигатель», «Кентавр» и т.п.). Непустыми являются понятия, объемы которых содержат в себе определенные элементы. Они также разделяются на общие и единичные. Объем единичного понятия – это множество, состоящее только из одного элемента («Министерство внутренних дел РФ», «Днепр», «Черное море»). Объем общего понятия содержит более одного элемента («работник полиции», «норма права», «Поступок» и т.п.). К непустым относятся и сборные понятия, которые предусматривают рассмотрение группы однородных предметов как одного целого («батальон», «созвездие», «библиотека» и др.). Понятие может быть сборным или несборным в зависимости от контекста. Например, во фразе «Группа 105 заняла первое место по успеваемости среди групп первого курса», понятие «группа 105» является единичным и сборным. Мы не можем признак, предписанный предмету («группа 105»), предоставлять каждому элементу этого предмета. Так, выражение «Каждый член группы 105 занял первое место по успеваемости среди других групп первого курса» лишен смысла. Если мы рассмотрим выражение «Группа 105 прошла медосмотр», то указанное понятие не является собирательным, поскольку это высказывание равнозначно следующему: «каждый член группы 105 прошел медосмотр». По разделу понятий на виды по содержанию, то можно выделить несколько классификаций. Во-первых, это разделение на конкретные и абстрактные понятия. Конкретными называют понятия, в которых отражены отдельные предметы или множества предметов (как материальные, так и идеальные). К ним отнесены понятие «государство», «оружие», «кража». Абстрактными называют понятия, которые раскрывают не целый предмет, а определенный его признак, взятый отдельно от самого предмета. Примерами могут служить «виновность», «стоимость» и другие. Кроме отдельных свойств предмета, абстрактные понятия отражают и отношение между предметами («неравенство», «Тождество», «родство»). Понятия могут быть относительными и безотносительными. Каждое из относительных понятий наделено признаком, фиксирует отношение между предметами («истец» – «ответчик», «преступление» – «Наказание», «начальник» – «подчиненный» и т.д.). В смысле безотносительных понятий такой признак отсутствует (например, «юрист», «Деяния», «справедливость»). Выделение относительных понятий играет важную роль в познании. Изучение одного предмета невозможно без понимания того, которое с ним связано. Так, наказание непосредственно зависит от совершенного преступления. Все понятия можно классифицировать на сопоставимые и несопоставимые. Сопоставимость понятий имеет принципиальное значение для правовой науки. Конечно, она ограничивается определенной сферой исследования. В то же время нет смысла сравнивать понятия «Наследственное право» и «избирательное право», хотя они и имеют общий признак «право». Они несопоставимые. Важно, что в содержании правовых понятий обычно предоставлен признак принадлежности к определенному правопорядку, в результате чего не только возможно, но и целесообразно сравнивать наследственное право в российском и венгерском праве, право собственности в российском и английском законодательстве и тому подобное. Также это касается сравнения понятий, относящихся к различным отраслям права одного правопорядка (сравнение гражданско-правовой, хозяйственно-правовой ответственности и ответственности в трудовом праве). Логические отношения характерны только для сопоставимых понятий, которые бывают совместимыми и несовместимыми. Совместимыми обычно называют понятия, объемы которых полностью или частично совпадают. Объемы несовместимых понятий – это множества, которые не имеют никакого общего элемента. Такие категории понятий также делятся на несколько видов. К тому же, здесь имеются интересные и важные в контексте логического анализа отношения. Рассмотрим этот вопрос подробнее, использовав графический метод описания отношений между понятиями. Он учитывает объемы характеристики, а потому изображает указанные отношения как определенное расположение множеств друг относительно друга. Между совместимыми понятиями А и В возможные отношения тождества (равнозначности), пересечения (перекрещивания) и подчинения. Понятие А и В являются тождественными (равнозначными), если каждый элемент множества А одновременно является элементом множества В и наоборот (рисунок 1). В таком отношении находятся понятия «преступление» (А) и «общественно опасное уголовно наказуемое виновное деяние, совершенное субъектом преступления» (В), «убийство» (А) и «насильственное лишение жизни» (В), «мошенничество» (А) и «завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием» (В).  Рисунок 1 Если объем понятия В полностью охвачен объемом понятия А, то В подчинено А (рисунок 2). Примером могут быть такие понятия «право» (А) и «уголовное право» (В), «преступление» (А) и «Шпионаж» (В), «защитник» (А) и «адвокат» (В).  Рисунок 2 Если в отношении подчинения находятся два общих понятия, то подчиняющее называют родом, подчиненное – видом. Так, понятие «преступление против личности» является видом относительно понятия «преступление», но последнее родом относительно понятие «Убийство». Если в отношении подчинения находятся общее и единичное (Индивидуальное) понятие, то общее (подчиняющее) понятие является видом, а единичное (подчиненное) – индивидом, что легко проиллюстрировать с помощью понятий «выдающийся российский юрист» и «выдающийся российский юрист В. М. Корецкий». Отношение сечения (пересечения) между понятиями А и В имеется тогда, когда их объемы частично совпадают друг с другом (рисунок 3). Такой вид отношений метко проиллюстрируют примеры «свидетель» (А) и «родственник» (В), «Депутат» (А) и «юрист» (В), «офицер» (А) и «капитан» (В).  Рисунок 3 Если сравниваемые понятия А и В несовместимы друг с другом, то они могут находиться в отношении соподчинения, противоречия или противоположности. Отношение соподчинения характерно для понятий А и В, объемы которых входят в объем более широкого родового понятия С, где они подчинены в одинаковой мере. Множества понятий в отношении соподчинения не имеют общих элементов. Содержания этих понятий имеют общий родовой признак, однако отличаются видовой (рисунок 4). Примером такого отношения является понятие «ограбления» (А) и «разбой» (В), которые подчинены понятию «преступление» (С), а также «лейтенант» (А), «Полковник» (В), «офицер» (С) «Лекция» (А), «семинарское занятия» (В), «учебное занятие» (С).  Рисунок 4 Отношение противоречия может реализоваться и такими несовместимыми понятиями А и В, множества которых исключают друг друга, их объемы исчерпывают объем родового понятия С, а также нет ни одного третьего промежуточного понятия (рисунок 5). Отношение противоречия уместно продемонстрировать так: «опытный работник» (А) и «неопытный работник» (В).  Рисунок 5 Если понятие А и В являются противоположными, то это означает, что их объемы полностью входят в объем понятия С, которое их подчиняет, но не исчерпывают его (рисунок 6). Например, можно назвать понятия «смягчающее обстоятельство» (А) и «Отягчающее обстоятельство» (В), «опытный работник» (А) и «Начинающий» (В). Эти примеры предусматривают наличие третьего, промежуточного понятия «нейтральное обстоятельство», то есть «Обстоятельство, которое не имеет значения для определения степени наказания» и «работник с опытом среднего уровня», «Средний слушатель».  Рисунок 6 Отношение тождества, противоречия и противоположности могут быть присущи не только понятием, но и суждениям. С ними связаны три из четырех основных законов логики. Поэтому во время обсуждения логических законов необходимо учитывать указанные отношения. 2 Деление понятий Рассмотрим вопрос о разделении понятия. Это операция, которая заключается в раскрытии логического объема родового понятия с помощью его расчленения на объемы видовых (множества на подмножества), которые относятся к его составу. Так, путем разделения понятие «юридический факт» на событие и действие мы определяем объем этого понятия. Родовое понятие, над которым осуществляют операцию деления, называют делимым, а полученные видовые понятия – членами деления. Признак, на основе которого устанавливают виды делимого понятия (подмножеств деленного множества), определяют как основу или основание деления, которое напрямую зависит от цели. Можно выделить разделение по видоизменению признака (простое деление), а также дихотомическое деление. Классификация как логическая операция тождественна разделению, которую широко используют в праве. Объясним суть простого деления на примере. Так, в УК РФ предусмотрено, что к основным видам наказания относятся: лишение свободы, исправительные работы без лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штраф, общественное порицание, конфискация имущества, лишение воинского или специального звания и лишения родительских прав. Во время дихотомического деления основой служит наличие или отсутствие у элементов этого множества определенного признака. Деленное понятие А делится на понятие В и не В, которые полностью исчерпывают объем А. Эту операцию используют, если разделяют действия на умышленные и неумышленные, договоры на возмездные и бесплатные, подсудимых на виновных и невиновных и тому подобное. Дихотомическое деление позволяет последовательно и быстро сузить круг предметов, среди которых находится тот предмет, который нас интересует. Его широко используют в практике расследования преступлений. Так, если совершено убийство, то выясняют, кто был заинтересован в смерти потерпевшего. Затем среди этих людей выделяют тех, кто мог совершить указанные преступления и исключают из списка подозреваемых лиц, которые такой возможности не имели, и тому подобное. Деление понятия предполагает соблюдение определенных правил. Первым является правило соразмерности, которое требует, чтобы сумма членов разделения равнялась делению во множественном числе. Каждый предмет, который относится к деленному множеству, должен войти в одной из образованных подмножеств. Если начальное множество является большим, чем суммы полученных в результате подмножеств, то допущена ошибка неполного разделения. Возможна также ошибка разделения с лишними членами. Так, понятие «первый курс» (если он состоит из шести групп) можно неправильно разделить на группы 101, 102, 103 и 104 или на группы 101, 102, 103, 104, 105, 106 и 107. В первом случае мы имеем неполное разделение, а во втором – разделение с лишним членом. Второе правило содержит условие, что разделение необходимо осуществлять только по одной основе. О нарушении этого правила говорится в одной старинной комедии. По сюжету персонаж, который попал на ярмарку, рассказывал о своих впечатлениях: «Господи Боже мой, чего только не на той ярмарке! Колеса, стекло, деготь, табак, ремень, лук, торговцы всякие... Так что, если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не закупить всего ярмарке». Согласно третьему правилу, члены деления должны исключать друг друга. Примерами ложных разделов, где смешано разные основы, являются: «слушатели делятся на отличников, спортсменов и третьекурсников», «войны бывают справедливыми, несправедливыми и мировыми» и «солдаты делятся на рядовых, ефрейторов и бывалых». Четвертое правило заключается в том, что разделение должно быть непрерывным. Иначе говоря, не закончив разделение родового понятие, нельзя переходить к делению видовых понятий. Например, среди прав гражданина РФ можно выделить право на образование, судебную защиту и жилье. Последнее можно разделить на право иметь квартиру или жилой дом в частной собственности. Однако не стоит разделять это понятие так: «Гражданин РФ имеет право на образование, на судебную защиту и право иметь в частной собственности жилой дом». Пятое и последнее правило выдвигает требование точности и четкости основы разделения. Признак, по которому понятие распределяют на виды, должен быть достаточно определенным, иначе само разделение будет непонятным. Примером такой ошибки является разделение наук на сложные и несложные, интересные и неинтересные и тому подобное. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итак, мы рассмотрели понятие как форму мышления. Оно отражает предметы мысли через их основные признаки. Стоит заметить, что вопрос о логическом объеме понятия часто путают с содержанием. Однако содержание понятия представляет собой комплекс основных признаков понятия, тогда как логический объем – совокупность самих предметов мысли, на которые распространяется это понятие. Также был осуществлен анализ отношений между совместимыми и несовместимыми понятиями и представлены соответствующие схемы, которые помогают наглядно представить такие отношения и облегчают их понимание. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1 Абачиев, С. К. Логика [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. К. Абачиев ; Российский новый ун-т. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 402 с. 2 Агапов, Е. П. Логика [Текст] : учеб. пособ. для бакалавров, 3-е издание / Е. П. Агапов. – Москва : Дашков и К, 2021. – 160 с. 3 Асмус, В. Ф. Логика [Текст] : учебник / В. Ф. Асмус. – Москва : Ленанд, 2021. – 392 с. 4 Бесхлебный, Е. И. Логика для юристов [Текст] : учебник / Е. И. Бесхлебный. – Москва : Юстиция, 2019. – 248 с. 5 Гладкий, А. В. Введение в современную логику [Текст] : учеб. пособ. / А. В. Гладкий. – Москва : Едиториал УРСС, 2020. – 346 с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||