Вывихи. Переломы. Вывихи. Классификация, клиника, диагностика, лечение

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

|

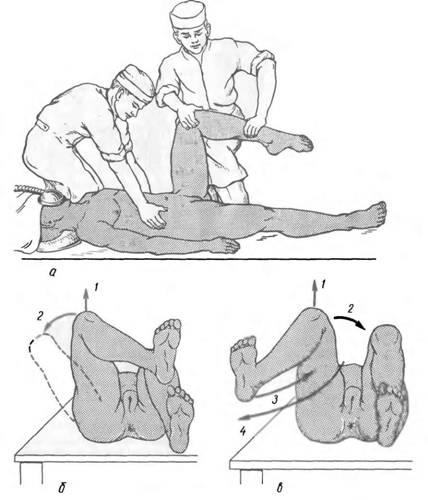

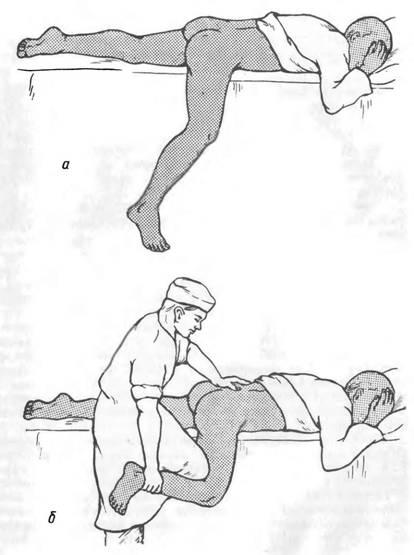

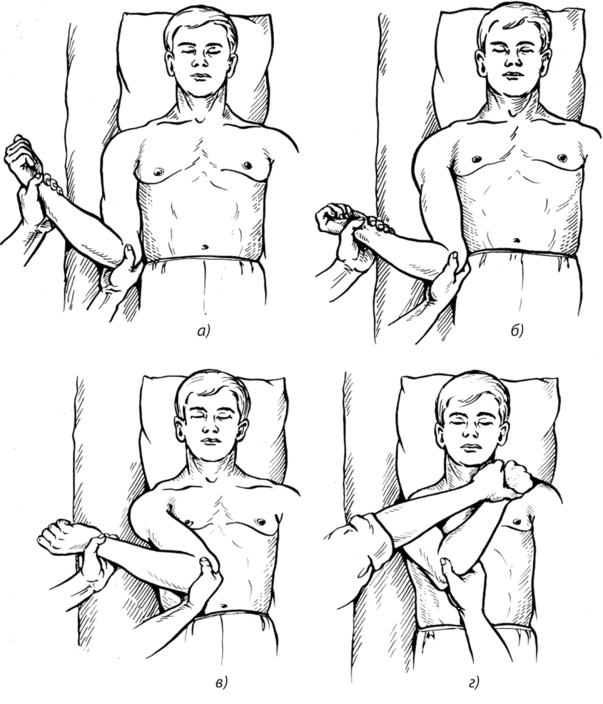

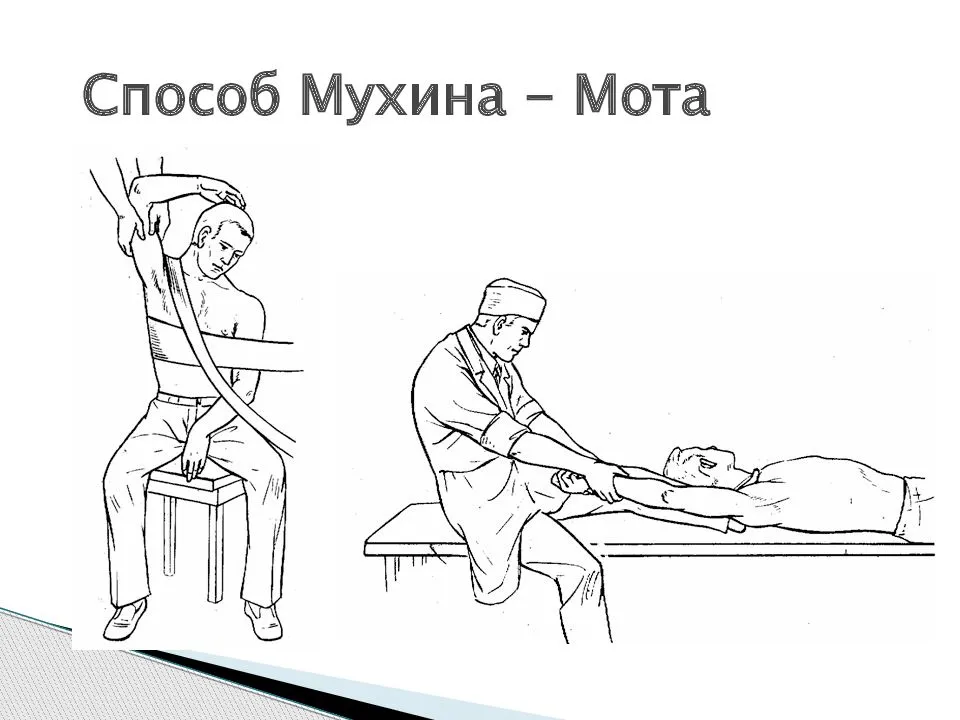

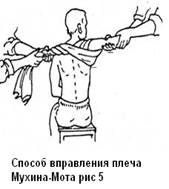

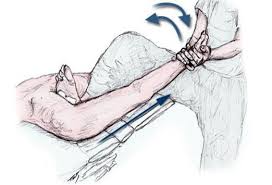

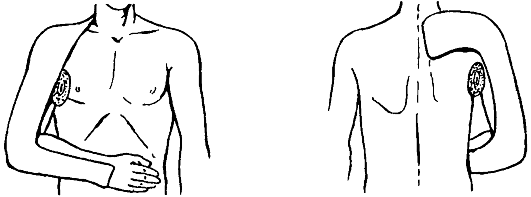

Вывихи. Классификация, клиника, диагностика, лечение. Вывих — полное и стойкое смещение суставных поверхностей костей с утратой соприкосновения в области сочленения. Вывихнутой считают дистальную часть конечности (исключения: вывих акромиального конца ключицы, вывихи позвонков). Частота: 1,5–3% от всех видов травм опорно - двигательного аппарата. Вывихи в суставах верхней конечности в 7–8 раз чаще, чем в суставах нижних конечностей. КЛАССИФИКАЦИЯ • Врождённый вывих — вывих вследствие нарушения внутриутробного развития элементов сустава (чаще тазобедренного) • Застарелый вывих — невправленный после травмы вывих, неподдающийся закрытому вправлению вследствие изменений окружающих сустав тканей • Неполный вывих (подвывих) — вывих с сохранением частичного соприкосновения суставных поверхностей • Паралитический вывих — патологический вывих, возникающий вследствие паралича одной группы мышц конечности, дающего перевес группе мышц – антагонистов • Патологический вывих — вывих при заболеваниях сустава, приводящих к нарушению суставных поверхностей костей • Полный вывих — вывих с полным расхождением суставных поверхностей • Привычный вывих — систематически повторяющийся вывих в одном и том же суставе, обусловленный слабостью связочного аппарата сустава и окружающих его мышц и (или) анатомическими изменениями суставных концов костей • Травматический вывих — вывих, обусловленный внешним механическим воздействием • Невправимый вывих — вывих, осложнённый интерпозицией мягких тканей между сочленяющимися костями, а также все застарелые вывихи • Осложнённый вывих — вывих, сопровождающийся осложнениями: внутри - и околосуставной переломы, повреждения магистральных сосудов, нервных пучков • По срокам: свежий вывих (давность травмы менее 3 сут), несвежий вывих (давность травмы до 14 дней), застарелый вывих — давность травмы свыше 2–3 нед • Открытый вывих • Закрытый вывих. ПРИЧИНЫ • Травма с разрывом суставной капсулы и связок: непрямая травма (падение с упором на разогнутую или согнутую конечность), резкое сокращение мышц • Заболевания суставов с изменением или разрушением суставных поверхностей сочленяющихся костей (остеомиелит, туберкулёз, опухоли) • Врождённые аномалии суставов и костей • Преждевременное прекращение иммобилизации после первого вывиха может привести к возникновению привычного вывиха. КЛИНИКА • Травматический вывих •• Резкая боль •• Деформация области сустава (зависит от смещения суставных концов, гемартроза и отёка мягких тканей) •• Вынужденное, весьма характерное для каждого вида вывиха, положение конечности •• Изменение направления оси вывихнутой конечности •• Изменение длины конечности •• Отсутствие активных и резкое ограничение пассивных движений в суставе •• Симптом пружинящей фиксации •• Вывихнутый суставной конец кости не пальпируется или пальпируется в необычном месте. • Привычный вывих — часто возникающие вывихи при небольшой травме. • Патологический вывих — клиника основного заболевания и вывиха. ДИАГНОСТИКА Диагностика • Рентгенография в двух перпендикулярных проекциях • Необходимо определить периферический пульс, чувствительность и активные движения в повреждённой конечности для оценки состояния магистральных сосудов и нервных пучков. Неотложная помощь • Иммобилизация конечности • Применение анальгетиков • Транспортировка в травматологическое отделение. ЛЕЧЕНИЕ +Лечение • Раннее вправление после обезболивания • Иммобилизация конечности в функционально выгодном положении на срок не менее 3 нед • Восстановление функции: физиотерапия, ЛФК • При застарелых, невправимых, привычных вывихах показано оперативное лечение • Патологические вывихи — оперативное лечение, применение ортопедических аппаратов. Способы вправления вывихов: 1. вправления заднего вывиха по Кохеру Вправление вывиха бедра должно производиться под наркозом. Наиболее распространен способ вправления заднего вывиха по Кохеру. Больной лежит на спине на столе или на полу. Помощник удерживает таз больного двумя руками, положенными на гребни подвздошных костей. Хирург сгибает пострадавшую конечность под прямым углом в коленном и тазобедренном суставах и проводит вытяжение вертикально вверх, ротируя конечность кнутри (рис. 2, а - в). Очень часто в момент вправления слышен щелчок.  Рис. 2. Вправление вывиха бедра по Кохеру. +а — положение больного: б—вправление заднего вывиха; в — вправление переднего вывиха. Цифрами указана последовательность этапов вправления 2. При вправлении по способу Джанелидзе больного укладывают на стол на живот так, чтобы пострадавшая нога свисала. Для более прочной фиксации таза под ости подкладывают два небольших мешочка с песком (рис. 3). Помощник придавливает обеими руками таз больного к этим мешочкам, чем достигается прочная фиксация. Если вправление будет произведено под наркозом, то уложить больного на живот нужно после того, как наступит глубокий сон. Больной остается в таком положении в течение 10—20 мин. Помощник давлением рук на крестец фиксирует таз. Хирург становится между столом и свисающей ногой больного, сгибает ее в коленном суставе под прямым углом и при отведении и ротации кнаружи начинает надавливать на подколенную ямку (лучше своим коленом). В результате этих манипуляций головка сдвигается в вертлужную впадину, что сопровождается щелкающим звуком.  Вправление переднего вывиха в тазобедренном суставе осуществляют несколько иначе. При этом необходимо сочетать тракцию по длине конечности за стопу с вытяжением в сторону при помощи мягкой петли, наложенной на проксимальный отдел бедра. +После вправления вывиха на конечность должна быть наложена задняя гипсовая лонгета, фиксирующая тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. Через 30 сут больные начинают ходить с помощью костылей без нагрузки на ногу в течение 8—10 нед. Назначают физиотерапевтические процедуры. Трудоспособность восстанавливается через 3 мес после вправления. Прогноз после вправления вывиха бедра обычно хороший. У некоторых больных в дальнейшем вследствие нарушенного кровообращения в головке бедра могут развиться асептический некроз и деформирующий остеоартроз. Вывихи плеча. Методы вправления.Различают вывихи передние (подклювовидный, подключичный, подкрыльцовый) и задние (подакромиальный, подостный). При вывихах плеча головка сустава чаще смещается в подмышечную впадину и подклювовидный отросток. Клиническая картина и диагностика вывиха плеча Больные жалуются на резкую боль в плечевом суставе и ограничение движений. При наиболее типичном подклювовидном вывихе область плечевого сустава уплощена, акромиальный отросток резко выступает, ниже его под дельтовидной мышцей прощупывается западение. Головка прощупывается под клювовидным отростком, плечо несколько отведено, при пассивных движениях отмечается пружинистое сопротивление, активные движения невозможны. Несмотря на резко выраженную клиническую картину, необходимо провести рентгенологическое исследование, чтобы исключить сопутствующие повреждения (отрыв большого бугра, переломо-вывих, эпифизеолиз и др.). Лечение вывиха плеча Лечение вывиха плеча осуществляют в экстренном порядке. Вывих вправляют под кратковременным общим обезболиванием, чаще по методу Джанелидзе или Кохера. Вправление вывиха плеча по Джанелидзе Больного укладывают на сторону вывиха таким образом, чтобы рука свисала за край стола. Помощник поддерживает голову больного или укладывают ее на подставку. Через 10-15 мин мышцы расслабляются. Хирург становится с лицевой стороны от больного, сгибая его руку в локтевом суставе, второй рукой берет больного в области лучезапястного сустава и обеими руками давит вниз, осуществляя одновременно ротационные движения сначала кнаружи, а потом кнутри. Метод может широко применяться как специалистами, так и начинающими врачами.  Вправление вывиха плеча по Кохеру Техника вправления вывиха плеча по Кохеру такова: согнутую в локтевом суставе руку оттягивают книзу и приводят локтевой сустав к туловищу; не прекращая вытяжения, поворачивают плечо кнаружи до тех пор, пока ладонная поверхность предплечья не совпадет с фронтальной плоскостью тела; не прекращая наружной ротации и вытяжения, приводят руку больного к средней линии туловища и кверху; поворачивают плечо и предплечье кнутри таким образом, чтобы кисть больной руки оказалась у здорового плечевого сустава. В этот момент вывих плеча вправляется. +Все четыре этапа выполняют последовательно, без грубых и резких движений.  Способ Мухина-Мота может быть применен при любом виде вывиха. Больной лежит на столе или сидит на стуле. Помощник фиксирует лопатку с помощью полотенца, перекинутого через подмышечную ямку пострадавшей руки. Травматолог захватывает предплечье и плечо пострадавшего и постепенно отводит руку пациента, согнутую в локтевом суставе, до горизонтального положения, осуществляя умеренное вытяжение по оси плеча и производя легкие встряхивания, вращательные и приводяще-отводящие движения до вправления вывиха. Предложены различные варианты этого метода.   Способ Гиппократа-Купера . Пациента укладывают на спину. Травматолог снимает обувь, садится лицом к пострадавшему со стороны вывиха, захватывает его руку за кисть и за лучезапястный сустав, пяткой создает упор в подмышечную ямку больного и одновременно тянет конечность по оси.  После вправления вывиха руку фиксируют в положения отведения (до 30-45°) гипсовой лонгетой по Г. И. Турнеру (рис. 65), перед иммобилизацией в подмышечную ямку необходимо вложить ватно-марлевый валик.  Рис. 65. Задняя гипсовая лонгета по Турнеру Продолжительность иммобилизации - 3-4 нед., реабилитации - 2 нед. Показаны все виды функционального лечения, массаж, тепловые процедуры. Трудоспособность восстанавливается через 5-6 нед. Преждевременное прекращение фиксации и форсированная разработка движений могут способствовать развитию привычного вывиха, лечение которого - только оперативное. Открытое вправление показано также при невпра-вимых и застарелых вывихах, переломовывихах, вывихах и переломах проксимального конца плечевой кости. +Осложнения: парез (паралич) дельтовидной и малой круглой мышц (повреждение п. axillaris), артрогенная контрактура, привычный вывих. ЗАСТАРЕЛЫЕ ВЫВИХИ ПЛЕЧА Прогноз относительно восстановления функции плечевого сустава при застарелых вывихах неблагоприятный (Бабич Б. К., 1968). Патологоанатомиче-ские изменения при них очень выражены. Они зависят как от срока, прошедшего с момента вывиха, так и от методики вправления: чем больше срок и грубее и многочисленнее попытки вправления, тем тяжелее изменения в самом суставе и окружающих его тканях. Сустав запустевает, заполняется рубцовой тканью, прочно спаянной с утолщенной и сморщенной капсулой. Головка плечевой кости окружена плотной рубцовой тканью. Мышцы находятся в состоянии выраженной ретракции, что резко ограничивает подвижность плеча. Суставной хрящ на головке плечевой кости и дне суставной впадины подвергается дистрофии. Со временем в тканях развивается фиброзная и жировая дистрофия. Значительные патологические изменения необходимо учитывать при выборе метода вправления вывиха. Закрытое вправление возможно, если с момента первичного вывиха прошло не более 3 мес. Значительно облегчает закрытое вправление применение дистракционных аппаратов внешней фиксации. При закрытом вывихе плеча, особенно при полной облитерации суставной полости лопатки, показано в основном оперативное вмешательство. После открытого вправления застарелого вывиха плеча у больных образуется тугопод-вижность в суставе и контрактуры в результате развития деформирующего артроза и выраженного болевого синдрома. Это вынуждает хирургов расширять показания к резекции головки и плечелопаточному артродезу. Эндопротезирование плечевого сустава можно считать альтернативой артродезу Привычный вывих плечаПривычный вывих плеча - это последствия некорректного лечения травматического вывиха: отсутствие иммобилизации или ее преждевременное устранение, ранние неадекватные физические нагрузки, реже - в связи с тяжелой травмой. Наиболее частыми причинами рецидивов привычного вывиха плеча являются следующие патологические состояния: 1) повреждение фиброзно-хрящевой губы в передненижней части суставной поверхности лопатки, которое приводит к нарушению ее барьерной функции (повреждение Банкарта); 2) импрессионный перелом головки плеча в ее задненаружной части (перелом Hill- Sach); он становится причиной фазовой инконгруэнтности в суставе, приводящей к рецидиву вывиха плеча без каких-либо внешних физических усилий; 3) посттравматические дегенеративно-дистрофические изменения в т. subscapularis; при отведении руки ригидная мышца значительно усиливает фазовую нестабильность в плечевом суставе; 4) повреждение манжеты ротаторов, особенно надостной мышцы, приводит к возникновению миодисбаланса и смещению головки плечевой кости к передненижнему краю суставной впадины лопатки; 5) повреждения капсулы плечевого сустава. Клинико-рентгенологическая характеристика. Диагностика привычного вывиха плеча сводится к сбору анамнеза, осмотру больного для обнаружения вне- и внутрисуставных повреждений, выявлению признаков фазовой нестабильности и рентгенологическому исследованию. Симптом Вайнштейна - это ограничение активных и пассивных ротационных движений плеча кнаружи. Больной в положении стоя отводит оба плеча до горизонтального уровня, согнув конечности в локтевых суставах под прямым углом. При выполнении наружной ротации отмечается ограничение ее на больной стороне. Рентгенологическое обследование проводят в двух проекциях: переднезадней и аксиальной. Переднезадняя проекция должна быть выполнена в положении ротации плеча наружу и внутрь с его отведением. К наиболее ценным рентгенологическим признакам можно отнести: 1) обнаружение дефекта в верхней заднелатеральной части головки плечевой кости в положении ротации внутрь; 2) наличие секирообразной головки плечевой кости в положении ротации наружу; 3) сглаженность передненижнего контура суставной впадины лопатки; 4) выявление остеопороза в области большого бугорка. Для уточнения характера внутрисуставных повреждений необходимо использовать и более информативные лучевые исследования - КТ, МРТ. Лечение. Лечение переднего привычного вывиха плеча - только оперативное. Операция должна быть направлена на устранение внутри- и внесуставных повреждений, вызывающих развитие нестабильности плечевого сустава. С большой долей условности все операции можно разделить на следующие группы: 1) операции на капсуле плечевого сустава; 2) операции капсуло-тено-миопластического типа; 3) операции тенодеза длинной головки двуглавой мышцы плеча; 4) операции "подвешивания" плеча путем формирования новых связок из ауто-, аллосухожилий или искусственных материалов; 5) операции на костных образованиях лопатки и плеча: 6) комбинированные операции; в эту группу могут быть отнесены все способы, которые сочетают оперативные приемы указанных выше операций. Переломы. Классификации, клиника, диагностика.Перелом — полное нарушение целостности кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы её прочности. КЛАССИФИКАЦИЯ • По этиологии •• Травматические •• Патологические, возникающие вследствие повреждения костной ткани (опухоли, остеомиелит, остеодистрофии и т.д.) • По виду перелома •• Закрытые •• Открытые •• Огнестрельные. Все открытые переломы считают первично инфицированными • По анатомической локализации •• Диафизарные •• Метафизарные •• Эпифизарные • По плоскости перелома •• Поперечные •• Косые •• Винтообразные •• Продольные •• Оскольчатые • Переломы в большинстве случаев сопровождаются смещением фрагментов (переломы со смещением). Вид смещения зависит от направления, величины повреждающей силы и сокращения мышц. Различают следующие виды смещения: •• по ширине •• по длине •• под углом •• ротационные • Переломы осложнённые — с повреждением сосудисто - нервного пучка • По количеству •• единичные — один перелом одного сегмента опорно - двигательной системы •• множественные — несколько переломов в пределах одного сегмента или переломы костей нескольких сегментов •• сочетанные — переломы, сочетающиеся с травмой других областей (голова, шея, грудь) •• комбинированные — переломы при воздействии нескольких повреждающих факторов (термическое, радиационное, химическое). Тяжесть повреждения костно - мышечной системы зависит от возраста больного, направления и величины повреждающей силы. • Локализация повреждения зависит от возраста больного •• У больных с несформированной костной системой (дети) слабое звено — зоны роста •• У больных в возрасте 16–50 лет чаще происходят повреждения связочного аппарата •• У пожилых больных с возрастным остеопорозом типичная локализация перелома — метафиз. • Направление повреждающей силы определяет вид повреждения. Например, типично стригущее повреждение коленного сустава с разрывом медиальной коллатеральной связки при воздействии силы на область сустава с латеральной стороны •• У детей и подростков типичны переломы по зоне роста дистальных отделов бедра или проксимального отдела большеберцовой кости, плечевой кости и костей предплечья •• У больных старшего возраста типичны переломы хирургической шейки плечевой кости, лучевой кости «в типичном месте», шейки бедренной кости. • Величина повреждающей силы зависит от скорости движения повреждающего объекта •• Высокоскоростные повреждения (например, при дорожно - транспортных происшествиях) вызывают сочетанные комплексные повреждения скелета (открытые и множественные переломы) •• Низкоскоростные повреждения (например, бытовые) вызывают простые изолированные повреждения связок, мышц или костей. Обследование больного • Определяют механизм травмы •• Падение с высоты приводит к переломам пяточной кости, вывихам бедра, переломам в грудном и поясничном отделах позвоночника, переломам костей таза и сочетанным травмам •• Удар коленями (высокоскоростное повреждение). Возможны переломы надколенника, бедренной кости и вывих бедра •• Падение на вытянутую руку часто приводит к переломам дистальных отделов лучевой кости, головки лучевой кости, проксимального и дистального метафизов плечевой кости. • Клиническое обследование •• Симптомы, позволяющие распознать перелом ••• Припухлость ••• Деформация ••• Локальная боль ••• Патологическая подвижность ••• Крепитация ••• Нарушение функций •• Для уточнения клинического диагноза производят рентгенологическое исследование в обязательном порядке ••• Повреждённая область должна находиться в середине снимка ••• При повреждении голени или предплечья необходимо захватить два близлежащих сустава ••• Снимки производят в двух взаимно перпендикулярных проекциях ••• При необходимости производят снимок симметричной здоровой стороны ••• По снимкам плохого качества нельзя делать заключение о характере травмы или заболевания •• При первичном осмотре и дальнейшем лечении обращают внимание на целостность кожных покровов. • Осложнения •• Повреждение сосудисто - нервного пучка •• Нагноение раны при открытом переломе •• Флегмоны •• Гнойные затёки •• Остеомиелит •• Несращение (см. Сустав ложный) или неправильное сращение перелома •• Контрактуры •• Анкилоз сустава •• Деформирующий артроз. ЛЕЧЕНИЕ • Общие принципы •• Обезболивание. Вправление отломков при переломе и все дальнейшие манипуляции должны быть безболезненными. Применяют местное (короткая прокаиновая блокада, внутривенное и внутрикостное обезболивание, проводниковая и перидуральная анестезия) и общее обезболивание •• Репозиция может быть одномоментной и постепенной, закрытой (ручная, аппаратная, скелетное вытяжение) и открытой (хирургическая). При репозиции отломков учитывают механизм травмы. Манипулируют периферическим отломком, устанавливая его по отношению к центральному •• Иммобилизация может быть консервативной или хирургической •• Важную роль в лечении переломов играет своевременное назначение ЛФК •• Применяют средства, повышающие реактивность организма и стимулирующие репаративные процессы. • Консервативное лечение — гипсовая иммобилизация, скелетное вытяжение, функциональный метод (без специальной иммобилизации). Основной принцип гипсовой иммобилизации — обездвиживание двух смежных суставов (при переломе бедра — трёх). • Оперативное лечение — открытая репозиция, хирургическая обработка, остеосинтез. Остеосинтез — внутренний (интрамедуллярный, накостный, кортикальный) и внешний — аппаратами внешней фиксации. Неотложные состояния • Кровотечение возникает при повреждении магистральных артерий. В зависимости от диаметра повреждённого сосуда возможна остановка кровотечения давящей повязкой, кровоостанавливающим жгутом или перевязкой сосуда в ране, наложение сосудистого шва • Шок обусловлен кровопотерей и болью • Жировая эмболия. +Осложнения • Кровопотеря (при диафизарном переломе голени — до 1 л, бедра — до 1,5 л, таза — до 2 л) • Ложный сустав • Замедленное сращение • Посттравматическая деформация. |