Реферат. Вклад российских ученых в развитие технологии машиностроения как науки по курсу

Скачать 1.11 Mb. Скачать 1.11 Mb.

|

|

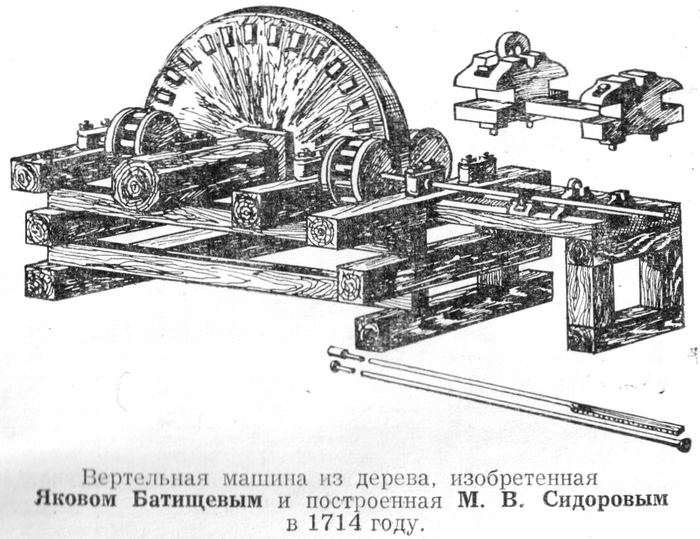

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» Институт заочно-вечернего обучения Кафедра технологии и оборудования машиностроительных производств (наименование кафедры) Допускаю к защите Руководитель __________________ А.В. Прокопьева И.О.Фамилия РЕФЕРАТ на тему: «Вклад российских ученых в развитие технологии машиностроения как науки» по курсу Введение в профессиональную деятельность 2.015.00.00 ПЗ Выполнил студент _______ ________________ А.В.Ляпустин шифр группы подпись И.О. Фамилия Принял ст.преподаватель, кафедры ТОМП ________________ А.В. Прокопьева подпись И.О. Фамилия Оценка ________________________________________ Иркутск 2021 г. СодержаниеВведение 3 1. Проекты и труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как науки 4 2. Сущность проектов и трудов российских ученых в развитие машиностроения 7 Заключение 13 Список использованной литературы 14 Введение Машиностроение - огромная область производства, которая создает машины, оборудование, аппараты, приборы, механизмы, вычислительную технику, транспортные средства; одним словом почти все, что применяется повсеместно. Продуктом конечной стадии машиностроения является изделие, будь то станок, пресс, трактор, вертолет и т.д., или же детали изделия (колесо, руль и т.д.). Машиностроение включает также металлообработку, ремонт машин и оборудования. Машины окружают нас повсюду, с их помощью поддерживаются привычные условия жизни: подается вода, электроэнергия, тепло; производятся продукты питания, предметы одежды и обихода. Жизнь человека трудно представиться без машин, они являются помощниками, а иногда и заменяют человеческий труд. Диапазон изделий весьма широк: от пружины часов или микроэлектронной схемы, которые весят малые доли грамма, до роторов мощных турбин и супертанкеров, масса которых составляет сотни тонн. 1. Проекты и труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как наукиОсновой развития машиностроения в России послужили проекты и труды русских механиков, изобретателей и ученых, которые сумели обобщить и успешно внедрить в производство опыт изготовления вооружений и предметов быта. Начало XVIII в. было отмечено созданием производственных процессов и машин для обработки деталей, которые легли в основу будущего станкостроения. В 1714 г. на Тульском оружейном заводе выдающийся русский механик М.В.Сидоров создал «вододействуюшие машины» для сверления оружейных стволов. В это же время солдат Яков Батишев построил станки для одновременного сверления 24 ружейных стволов, станки для зачистки напильниками наружных и внутренних поверхностей оружейных стволов с помощью «водил» от мельничных приводов и др (рис.1). В конце XVIII — начале XIX в. работы М. В. Сидорова и Я. Батищева были продолжены мастерами-механиками А.Суриным, Я.Леонтьевым, Л.Собакиным и др.  Рисунок 1 – Вододействующие машины Якова Батищева и М.В Сидорова В период 1718 —1725 гг. русский механик и изобретатель А. К. Нартов создал механический суппорт для токарного станка (рис.2), который с помощью реечно-шестеренного привода перемешался вдоль обрабатываемой детали. Он также создал винторезный, зуборезный, пилонасекательный и другие станки оригинальной конструкции.  Рисунок 2 – Токарный станок А.К Нартова Большой вклад в создание обрабатывающего оборудования внес М.В.Ломоносов (1711 — 1765), построивший лоботокарные, сферотокарные и шлифовальные станки. Изобретатель парового двигателя И. И. Ползунов (1728— 1764) построил специальные цилиндрорасточные и другие станки для обработки деталей паровой машины. Русский механик И.П.Кулибин (1735— 1818) создал специальные станки для производства зубчатых колес часовых механизмов. В это время были сделаны первые шаги в механизации производственных процессов. Простейшее автоматическое устройство на основе поплавка и системы прикрепленных к нему рычагов, способное производить те или иные действия по управлению машиной, было создано И.И.Ползуновым. Изучение технологических процессов как способов обработки заготовок с целью получения готового изделия заданных размеров, формы и требований к качеству началось в начале XIX в. Первые положения о технологии сформулировал академик В.М.Севергин в 1804 г., а в 1817 г. профессор Московского университета И. А. Двигубский издал книгу «Начальные основания технологии как краткое описание работ на заводах и фабриках производимых». Трехтомный труд профессора И. А. Тиме «Основы машиностроения. Организация машиностроительных фабрик в техническом и экономическом отношении и производство в них работ», опубликованный в 1885 г., был первой фундаментальной работой, посвященной технологии металлообработки. В этот же период профессор А. П. Гавриленко создал курс «Технология металлов», в котором были сформулированы теоретические основы технологии обработки металлов. Исследования И.А.Тиме легли в основу иауки о резании металлов, в которой раскрываются вопросы правильного понимания процесса резания как последовательного скалывания отдельных элементов металла и формулируются основные законы резания. Дальнейшее широкое развитие эта наука получила в нашей стране в XX в., благодаря чему была решена важная проблема современного машиностроения — разработка и внедрение в производство резания с большими скоростями и подачами. В советское время в нашей стране станкоинструментальной промышленностью СССР были созданы станки различного технологического назначения и усовершенствованные конструкции режущего инструмента, обеспечивающие высокую производительность и точность обработки. Все это позволило российским ученым создать основы закономерностей технологических процессов механической обработки. 2. Сущность проектов и трудов российских ученых в развитие машиностроенияЗаметный вклад в развитие технологии машиностроения внесли наши соотечественники А. Чехов, М. Сидоров, Я. Батищев, А. Нартов и многие другие инженеры и ученые. Так, например, А. Нартов (1680-1756) разработал ряд технологических процессов изготовления различных изделий, создал для их осуществления оригинальные станки и инструменты. Одним из первых авторов, описавших накопленный опыт в технологии машиностроения, был профессор Московского университета И. Двигубский, который в 1807 г написал книгу «Начальные основания технологии или краткое описание работ на заводах и фабриках производимых». В 1885 г. вышла работа русского профессора И. Тиме (1838-1920) «Основа машиностроения, организация машиностроительных фабрик в техническом и экономическом отношении и производство работ». Профессор А. Гавриленко (1861-1914) издал книгу «Технология металлов», в которой был обобщен опыт развития технологии металлообработки. Долгие годы этот учебник считался основным пособием, по которому училось несколько поколений русских инженеров. Основы становления отечественного станкостроения были заложены в трудах: академика В. Дикушина, профессоров Н. Ачеркана, А. Владзиевского, Д. Решетова, Г. Грановского, Г. Головина, Б. Богословского и целого ряда технологов, конструкторов, экономистов и операторов металлорежущих станков (МРС). Благодаря работам перечисленных авторов, и огромной армии производственников разных квалификаций и рангов, был внесен существенный вклад в научные основы учения о конструирование и расчете МРС. Разработаны принцип формирования структуры типажа МРС. Дальнейшее конструктивное совершенствование МРС и повышение требований к их эксплуатационным свойствам привело к созданию новых теоретических направлений и школ, которые изложены в трудах профессоров В. Пуша, В. Кудинова, А. Проникова, В. Бушуева, В. Каминской, З. Левиной, В. Хомякова, О. Аверьянова и других авторов. В период становления отечественного станкостроения в 30-х годах решалась задача создания станков различных технологических групп с позиции максимально возможного удовлетворения потребности различных отраслей народного хозяйства страны. В основном это были сравнительно простые станки универсального назначения с ручным управлением (РУ). Этот период характеризовался специализацией заводов по технологическому признаку, среди которых выделялись заводы гиганты. Например, московский завод «Красный пролетарий» (рис.3), Средне-волжский станкозавод, Краснодарский станкозавод им. Седина (все станки токарной группы), Горьковский и Дмитровский заводы по производству станков фрезерной группы, Ленинградский станкозавод им. Я.М. Свердлова, Минский и Коломенский (рис.4) станкозаводы по производству расточных МРС, Одесский и Ивановский станкозаводы по производству радиально-сверлильных станков и т. д.   Рисунок 3 – Московский Завод Рисунок 4 - Коломенский завод тяжелых «Красный Пролетарий» станков КЗТС Этот период также отмечен и организацией заводов по производству прецизионных станков. В частности такие заводы работали в Москве, Одессе, Куйбышеве, а несколько позже в Вильнюсе, Ереване и других городах. Объемы поставок станков отмеченных выше заводов определялись только их производственными возможностями, и поэтому формирование структуры парка МРС происходило как бы стихийно. Военный (1941-1945 г.) и послевоенный периоды, вплоть до 60-х годов, характеризовался более организованным выпуском металлорежущего оборудования, поскольку правительством страны была поставлена цель значительного выпуска продукции оборонного назначения и восстановления народного хозяйства страны после войны. Для этих целей создавались станки высокопроизводительные и сравнительно недорогие, поскольку они изготавливались на основе унифицированных узлов и агрегатов. Эти станки по своему назначению относились к специальным станкам, поскольку они могут производить только одну операцию и только на конкретных деталях. В настоящее время подобные станки и автоматические линии продолжают функционировать на многих заводах автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной и других отраслях. Для решения практических задач в этот период времени было создано самостоятельное научное направление по проблеме создания и эксплуатации металлорежущего автоматизированного оборудования для условий массового производства (работы профессоров А. Дащенко, В. Волчкевича, Б. Черпакова, В. Белова, доц. Л. Брона и др.). В период 60-80 годов предпринимается попытка изменить структуру парка МРС, сделать ее более приемлемую для решения задач, которые каждые пять лет находили отражения в различных постановления в виде основных показателях повышения производительности труда, снижения трудоемкости изготовления изделий, повышения точности обработки и т.д. Контрольные цифры выпуска МРС по объему и видам оборудования строились на основе обширной информации об обрабатываемых деталях, выраженных через суммарную трудоемкость их изготовления. Однако и при такой более совершенной методике расчета структуры МРС, удельный вес автоматизированных станков и МРС с числовым программным управлением (ЧПУ) был не достаточным, поскольку ряд вопросов, решение которых во многом определяло технический уровень МРС, не находили необходимой финансовой поддержки со стороны власти. Качественно новые свойства приобрели МРС с ЧПУ позже. Существенно расширились технологические возможности таких станков, появились предпосылки оперативного вмешательства в процесс механической обработки деталей и обеспечения наиболее рациональной организации труда в целом. Наряду с существовавшим ранее традиционным принципом проектирования станков потребовался более серьезный учет целого ряда факторов, связанных со спецификой внедрения ЧПУ, технологии обработки и организации инструментального хозяйства, технико-экономического анализа применения станков с ЧПУ. Эти и другие подобные вопросы нашли должное отражение в трудах В. Васильева, А. Маталина, В. Лещенко, Ю. Соломенцева. Профессором Ю. Враговым была предложена теория компоновок МРС, как первый шаг комплексной оценки качества компоновок станка на ранней стадии его проектирования. На протяжении многих лет в России был проведен целый комплекс работ, связанных с решением задач по созданию высокопроизводительных и прецизионных МРС. Причем эти работы велись не только в области исследования станков, но и в области создания соответствующих производственных мощностей, удовлетворяющих условиям изготовления точных деталей, узлов и станков, а также обеспечения их соответствующими комплектующими изделиями. Проблема обеспечения точности обработки в пределах нескольких микрон достигалась применением узлов, деталей и элементов точных и особо точных исполнений. Точность перемещения исполнительных органов станка (каретки, салазки, столы и т.п.) обеспечивалась за счет применения соответствующих систем отсчета координат и конструкций направляющих. За счет использование специальных технических средств, обеспечивалось снижающее трения в сопряженных стыках МРС. Были разработаны и поставлены на серийное производство особо точные подшипники качения для шпинделей и механизмов подачи, гидростатические опоры шпинделей и направляющих тяжелых карусельных и продольно-фрезерных станков, аэростатические опоры для шпинделей и направляющих особо точных токарных станков, работающих алмазным инструментом. Разработаны методики расчета и соответствующие программные продукты, позволяющие получать на стадии проектирования достоверные результаты по комплексной оценке работоспособности шпиндельных узлов на опорах качения. Разработаны методики расчета температурных полей и внедрены специальные мероприятия, позволяющие значительно уменьшить температурные деформации в станках. Были разработаны рекомендации по выбору и расчету системы виброизоляции станков от внешних колебаний, а также исследованы влияния колебаний фундамента на работу станков и разработаны рекомендации по их установке. Создание в экспериментальном научно-исследовательском институте металлорежущих станков (ЭНИМС) комплекса уникального оборудования для изготовления и аттестации особо точных штриховых мер длины решило проблему изготовления особо точных измерительных систем, в том числе для эталонирования штриховых мер длины, а также отсчетных систем измерительного комплекса для прецизионных базовых деталей машиностроения. В результате указанных выше и других работ, которые проводились в стране, появилась возможность изготовлять координатно-расточные и кругло-шлифовальные станки, позволяющие обрабатывать цилиндрические поверхности с отклонением от геометрической формы в пределах двух-трех десяток микрометра и шероховатостью менее одной десятой. Создание зубообрабатывающих мастер-станков явилось логическим завершением огромного комплекса исследований по повышению точности станков, проведенных учеными и инженерно-техническими работниками станкостроения. Семидесятые годы явились годами увеличения производства МРС с ЧПУ во всем мире. Вопросы автоматизации машиностроения на базе станков с ЧПУ стали важнейшими, и, естественно, многие заводы приняли самое активное участие в работах по постановке МРС с ЧПУ на производство и разработке мер по внедрению их в промышленность. Широкое внедрение на заводах МРС с ЧПУ явилось причиной резкого роста потребности в системах ЧПУ с широкими технологическими возможностями, в специфических видах комплектующих изделий, вспомогательном и режущем инструменте, в различных исполнениях приспособлений и т.д. Для обработки сложных деталей стали использоваться МРС с ЧПУ с устройствами автоматической смены инструмента (АСИ) и заготовки (АСЗ), получившими название многоцелевых станков (МЦС). МЦС явились дальнейшим развитием сверлильных, фрезерных, расточных и токарных станков. Важно определить принципиальные отличия МЦС от своих предшественников. МЦС освободил рабочего, как от силовых, так и от большинства логических функций. В этом отношении МЦС не просто автоматизированный вариант своих предшественников, а качественно новый станок, позволяющий организовать малолюдную технологию обработки заготовок. Автоматизация этих функций предопределила и качественно новые технологические возможности этих станков. Главным образом, эти возможности выражаются в преобразование практически неограниченного объема информации об обработке заготовки в рабочий процесс без участия человека. Эта особенность и является принципиальным отличием МЦС от обычных станков, и предопределяет дальнейшие пути развития МЦС, с учетом передачи функций рабочего не только машине, но и системе ЧПУ. С проблемой сокращения сроков проектирования, освоения и эксплуатации МРС связано немало работ. Требование к сокращению сроков проектирования и освоения МРС привело к созданию таких направлений в машиностроении, как унификация, нормализация, стандартизация. Так, например, по данным ЭНИМСа, средние сроки проектирования автоматических линий на базе унифицированных сборочных единиц и деталей снижаются примерно в 6-8 раз по сравнению со временем проектирования тех же автоматических линий, скомпонованных из оригинальных сборочных единиц. Наиболее приемлемым вариантом проектирования МЦС в настоящее время считается модульный принцип проектирования, научные основы формирования технических и компоновочных решений многоцелевых станков разработаны лауреатом премии Правительства РФ, проф. О. Аверьяновым. Особую роль в металлообработке занимает технология обработки деталей на станках с ЧПУ. Технология машиностроения стала формироваться как отрасль науки на основе обобщения результатов большого труда коллективов заводов, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и работников науки и промышленности. Основы технологии машиностроения были созданы главным образом трудами российских ученых: Б. Балакшина, Н. Бородачева, К. Вотинова, В. Дементьева, Ф. Деменьюка, М. Егорова, А. Зыкова, А. Каширина, В. Кована, В. Корсакова, С. Митрофанова, Э. Рыжова, Э. Сателя, А. Соколовского, А. Яхина и многих других. На основе перечисленных выше направлений складывался парк МРС в машиностроении. Были разработаны методы классификации парка (работы Я. Кваши), академиком Д. Львовым рассмотрена структура парка с учетом классификации обрабатываемых деталей, базовые принципы классификации рабочих машин были разработаны академиком И. Артоболевским. Разработаны методики, основанные на прогнозных данных развития промышленности страны (работы Д. Палтеровича). В настоящее время серийное производство станков в России составляет до 75-80% действующих производственных мощностей. Основную долю станочного парка в серийном производстве составляют универсальные МРС с РУ, которые, согласно классификации, разработанной еще в 30-х годах академиком Дикушиным В.И., делятся по технологическому признаку на токарные, фрезерные, зубообрабатывающие, шлифовальные и другие станки. Всего таких признаков этой классификации девять. Причем, каждый технологический признак в свою очередь делиться еще на девять признаков по разновидностям технологических операций в пределах одной технологической группы станков. Создание оборудования нового поколения непосредственно связано с развитием самих средств автоматизации, которые трансформировались и совершенствовались на базе электронной техники. Большое внимание в отрасли уделялось использованию в машиностроении при обработке труднообрабатываемых материалов высокоэнергетическими и комбинированными концентрированными потоками энергии. С этой целью в технологии машиностроения широко применялись отечественные станки, основанные на использовании концентрированных потоков энергии различной физической природы, Электронные и ионные пучки, световое (лазерное) излучение, плазменные струи и дуги, электродуговые, микродуговые и электроимпульсные воздействия являются универсальным технологическим инструментом для обработки труднообрабатываемых деталей. Воздействием таких потоков можно выполнять различные технологические операции без механического силового действия инструмента на заготовку и без непосредственного контакта между инструментом и заготовкой исключительно за счет использования специфических для каждого вида подобных воздействий физических и химических явлений. К сведению скептиков, первый в мире МЦС с ЧПУ с автоматизированной системой смены 120 инструментов и первый завод-автомат для изготовления поршней были созданы и изготовлены в ЭНИМСе. ЗаключениеВ целом, до «великих революционных» событий 90-х годов прошлого столетия, страна в области станкостроения занимала твердое место в первой десятке мира и постоянно принимала участие на выставках в Чикаго, Париже, Милане, Ганновере, Токио. Крупные руководители станкостроительных заводов и известные ученые институтов и университетов неоднократно приглашались с докладами на международные тематические симпозиумы и форумы. Список использованной литературы1. Аверьянова И.О. Обработка деталей концентрированными потоками энергии / И.О. Аверьянова. – М.: МГИУ, 2011. – 179 с. 2. Аверьянов О.И. Модульный принцип построения станков с ЧПУ / О.И. Аверьянов – М.: Машиностроение, 1987. – 232 с. 3. Корниенко А.А. Управление развитием парка технологического оборудования / А.А. Корниенко. – М.: Янус, К, — 2006. – 141 с. 4. Металлорежущие системы машиностроительных производств: учебное пособие для вузов / под ред. О.В. Таратынова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МГИУ, 2006. – 250 с. 5. Суслов А.Г., Бушуев В.В., Гречишников В.А., Смоленцев В.П. Энциклопедия. Технологи России (машиностроение). Т.1 Технология машиностроения, станки и инструмент / под общ. ред. А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 412 с. |