конспект. конспект 10 класс. Власть и управление в эпоху ранних кочевников Дополнительные материалы к урокам по истории Казахстана

Скачать 397.52 Kb. Скачать 397.52 Kb.

|

|

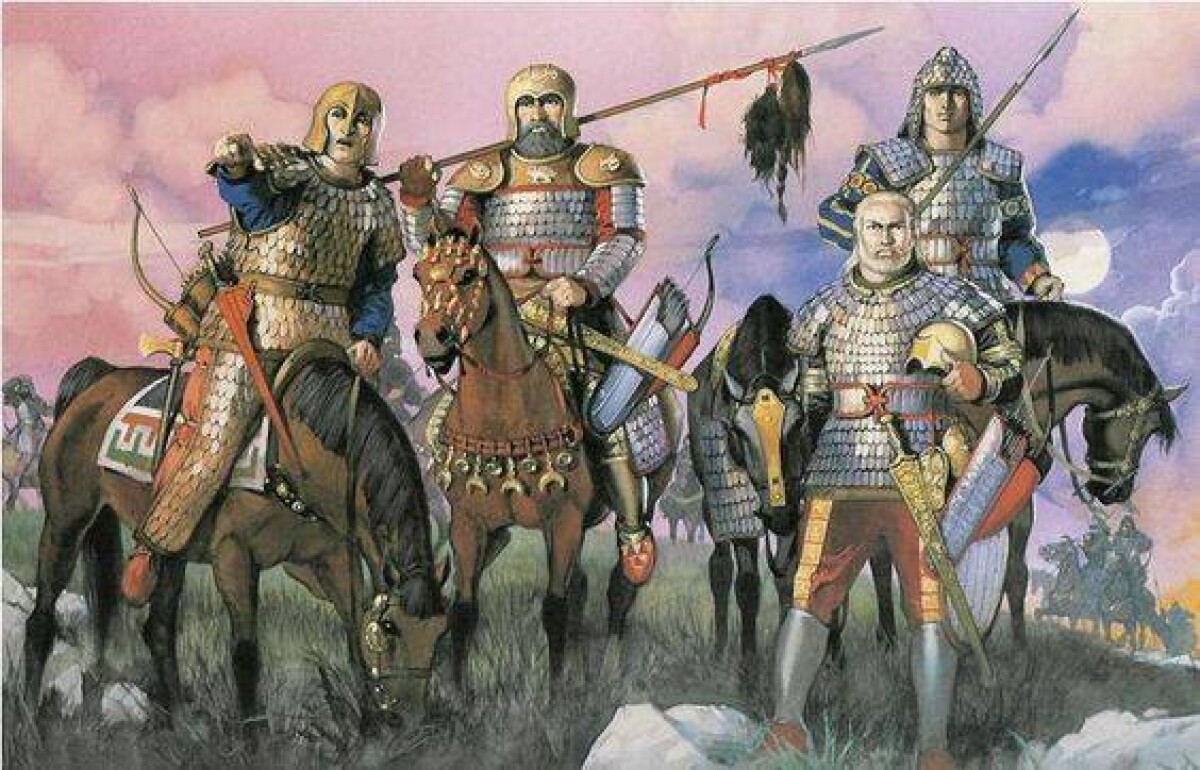

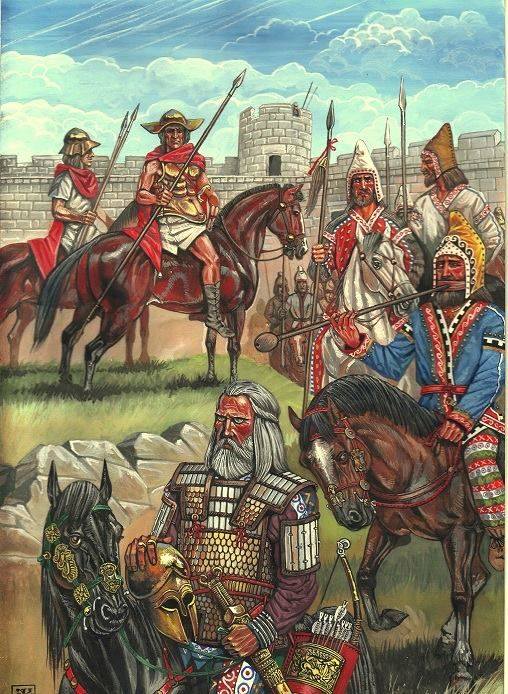

Власть и управление в эпоху ранних кочевников  Дополнительные материалы к урокам по истории Казахстана Еще в первом тысячелетии до н.э. китайские и персидские историки оставили немало сведений о государственно-правовых системах Древнего Казахстана. «Отец истории» Геродот в своих трудах оставил сведения о социальном устройстве скифо-сакских племен. Проблемы истории системы управления кочевников древнего Казахстана вызывали огромный интерес у востоковедов и историков В.В. Бартольда, Э. Шаванна, А.Н. Бернштама, Л.Н. Гумилева, М. Мори, Х. Эчеди, Л. Габэн, К. Ширатори, Ю.А. Зуева, С.Г. Кляшторного, К.И. Петрова, Е.И. Кычанова и многих других. Целью многочисленных исследований является попытка рассмотрения признаков государства на примере древнекочевого общества. Существенный вклад в изучение политической структуры и организации усуньского общества внесли работы Ю.А. Зуева, К.А. Акишева, Л.А. Боровкова и других, которые, опираясь на сведения китайских источников, рассмотрели причины возникновения политической организации, её место и структуру в древнем обществе, иерархию и значения должностных лиц в государстве Усунь. Процесс формирования казахской государственности протекал на фоне сложных процессов смешения кочевников степи с пришлыми этническими компонентами. Политико-государственная история Казахстана, можно сказать, начинается с эпохи ранних кочевников (сакско-гуннский период). Эпоха ранних кочевников стала начальным этапом сложения общественных организмов на территории Казахстана, формально обладавшими специфическими признаками государственности. История этих общностей до сих пор вызывает полярность мнений. Вместе с тем не подлежит сомнению сам факт формирования у саков и гуннов особой формы властных отношений симптоматично определяемые как государственные с учетом признания института государства, как особой формы организации людей, опосредованно воспринимающих свое единство в лице страны, ограниченной территории или полиса.  Скифы и греки В основе государственного строя саков и гуннов лежала относительно тождественная во времени родоплеменная структура, в которой традиционно властные функции, безусловно, принадлежали одному из сильнейших родов, являвшегося опорным центром консолидации разрозненных племен (царский род у саков, род шаньюй у гуннов). При этом власть привилегированного рода, из состава которого рекрутировались сановники высшего и среднего уровня, представителями других родов практически не оспаривалась вследствие закрепления подобного порядка в традициях, обрядах, мифологии. Одной из особенностей сакского общества является характерное присутствие трехкомпонентной организации социальной структуры: три сына героя первопредка, троичное административно-политическое деление, три группы войск, три социальные группы: царский род, аристократия и свободные общинники. Гуннская государственность являла собой уникальный феномен организации общества, что получило различные трактования среди ученых. Например, Л. Гумилев называл гуннскую державу «родовой империей», С. Кляшторный характеризовал как «примитивное государство», а Н. Крадин называл государство гунну ксенократическим, считая, что «гуннская империя являлась государством во внешних делах, но более соответствовала признакам вождизма в своей внутренней деятельности». В своей деятельности правители гунну нередко прибегали к внутреннему насилию, во время укрепления своей власти, карали за неповиновение. Это говорит о том, что аппарат управления был вполне сформирован, а главное, отделен от населения, и выделялся как отдельная социальная категория. Аппарат управления имел сложную структуру. Родственники шаньюя занимали пять высших классов: «мудрые князья», «лули-князья», «великие полководцы», «главноуправляющие» и «великие начальники». Следующую ступень занимали представители знатных родов, которые делились на «старших» и «младших», левых и правых. Кроме аристократии существовала группа чиновников «кутлуг», которые были помощниками правителя и князей и выполняли всю работу по управлению государством. Отсюда и проистекает жестко централизованная структура управления 24-мя племенами гуннов, каждое из которых управлялось темниками и являлось собственно воинским подразделением, выставлявшим в войско определенное количество воинов. В свою очередь темник назначал тысячников, сотников и десятников, наделяя их землей с кочующим на ней населением. Наличие специальных органов управления говорит о том, что сферой государственного регулирования были не только международные отношения, но и внутренние дела гуннского государства и общества. Придерживаясь, в целом, мнения о раннегосударственном характере гуннского кочевого общества, В.В. Трепавлов попытался проследить идею преемственности "государственной традиции", которая передавалась от гунну к более поздним кочевым империям. К числу главных черт номадной государственности он отнес: 1) сакральную легитимизацию верховной власти, 2) систему распределения и делегирования власти (крылья, соправительство, порядок наследования). 3) наличие специфических органов управления ставками. Киммерийцы и их оппоненты. Горелик Михаил В современной зарубежной науке изучение истории гунну, их отношения с земледельческим миром, детерминировано определением места гунну в этнической истории номадов Внутренней Азии, их соотношение с европейскими гуннами. Из монографии О.Мэнчен-Хэлфена, посвященной европейским гуннам, следует, что государство подобный характер политической системы державы Аттилы (видя в ней известное подобие политии азиатских гунну) существовал только для набегов и вымогания дани и субсидий от Римской империи. Поскольку объединение гуннов держалось, главным образом, благодаря личным способностям ее основателя, то после его смерти оно распалось. Гораздо меньше сведений о государственном устройстве усуней и кангюев. Во главе государства усуней стоял гуньмо. С распадом государства появились независимые друг от друга великий куньбек и малый куньбек. Существовало несколько категорий чиновников известных по китайским источникам. Помощник куньбека носил титул дуглу и был фактически главой исполнительной власти. Дуглу в свою очередь делился на сян-дуглу, цзо-дуглу, ю-дуглу. На следующей ступени власти находились два «великих полководца» и три правителя уделов. Кроме того, в источниках упоминаются чиновники дагянь, дуюй, дали, шечжун-дали, кигюнь, которые выполняли функции помощников полководцев, вели дела куньбека, занимались сбором налогов, контролировали исполнение законов и т.д. К основным признакам государства усуней при изучении политических образований нельзя отнести ни территориальное разделение (так как население делилось по родам), ни публичную власть, ни постоянную систему налогов. М.В. Воробьев считает, что о существовании государства можно говорить лишь при наличии, во-первых, зафиксированного в источниках его провозглашения как сознательного политического действия, точно ориентированного во времени; во-вторых, названия государства и соответствующего прозвища его жителей; в-третьих, осознания правящей верхушкой себя в качестве правителей государства с принятием монархических титулов. На этапе первоначального становления как государственного образования усуням приходилось сталкиваться с более мощными государствами хуннской государственности, юечжи и, наконец, могущественной Ханьской империей, что вынудило усуней решиться на массовую миграцию на Запад, в Семиречье, где, по мнению исследователей, была окончательно завершена их политическая консолидация, начатая еще на Востоке в Сичэне. Еще будучи в составе хуннской конфедерации, усуни произвели некоторую реорганизацию войска по типу хуннов. Таким образом, вызреванию государственности усуней способствовали непрерывные войны, которые ускорили процессы эволюции начальных форм государственных институтов, а также преодоление племенной раздробленности и создание структуры общества, наиболее отвечающей потребностям мобилизации и организации военных сил. Этого удалось достигнуть посредством сочетания племенной и военной структур и подчинения первой последней. Одновременно в процессе такого завоевания на смену обычной децентрализованной организации кочевников приходит сильная и централизованная организация, без которой невозможно покорение оседло-земледельческих государств. Распад хуннской государственности на некоторое время затушевал важную роль, которую кочевые племена играли в политической истории Центральной Азии. Образовавшийся вакуум вскоре заполнила империя тюрков, в состав которой влились племена, прежде входившие в состав хуннского племенного союза. А. СУЛЕЙМЕНОВ Литература: 1. Валиханов Ч. Собрание сочинений в 5 т. Алма-Ата, 1985; Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 1. Спб., 1884. Том 2. М.-Л., 1941.; Аристов Н. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. Спб., 1897; Бартольд В.В. Тюрки: двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Алматы, 1993. 2. Юдин В.П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая… // Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI-XVIII вв. Алма-Ата, 1985; Марков Г.Е. Кочевники Азии. М., 1976; Гумилев Л.Н. Хунну. Спб., 1993; Агаджанов С.Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX-XIII вв. Ашхабад, 1969; Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV- начале XVI вв. Вопросы политической и социально-экономической истории. Алма-Ата, 1977; Кумеков Б.Е. Государство кимаков в IX-XI веках по арабским источникам. Алма-Ата, 1972; Ахинжанов С.М. Кипчаки в истории средневекового Казахстана. Алматы, 1989. 3. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности кочевого общества. – Алматы, 1995. – С. 224-237; Абиль Е. Политическая организация кочевников Казахстана. Алматы, 2001; Кудайбергенов К.Ч. История государства и права Республики Казахстан. Астана, 2003. – 272 с.; Насынбаев А., Машан М., Мурзалин Ж., Тулегулов А. Эволюция политической системы Казахстана. – Алматы, 2001. 1том. – 352 с. 4. Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. – М., 1985. – 235 с.; Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. – Алматы, 2002. – 604 с.; Krader L. Social organization of the Mongol, Indiana University Publications, 1963.- 117 p.; Bacon E.E. Obok (a study of social Structure in Eurasia). Если племена саков, сарматов и аланов имели статус государ- стненности, то наличие государств гуннов, усуней, канлы, находящихся и юго-восточных регионах страны, не вызывает сомнений. Главным доказательством этого являются китайские письменные источники. В них говорится о взаимоотношениях Китая с этими государствами. Государство гуннов. В китайских источниках о племенах гуннов упоминают начиная с 1 тысячелетия до н.э. Согласно источникам гунны делились на 24 рода, во главе которых стояли начальники поколений — старейшины. Обладая огромной территорией от Тихого океана и Северного Китая до Алтая и Семиречья, гунны продвигались на запад, захватывая новые земли и расширяя свои территории. Система руководства в этом государстве была сложной и делилась на "восточную” и "западную”. Ими руководили малые князья. Наследником престола считался восточный князь. Однако это правило часто нарушалось. Вторая ступень — князь лули, третья — великий кормчий, четвертая — великий данку. Однако все эти чины были закреплены за людьми рода таниркуты. Во властные структуры входили только аристократы. Родовитые аристократы могли назначать и простых людей на должности, которые должны были занимать только аристократы. Их называли "гудухэу”. Они являлись помощниками высокопоставленных руководителей и выполняли роль руководства. Верховный правитель имел собственный отряд в 10 тыс. человек. Чины пониже имели отряды поменьше — до нескольких тысяч. Таким образом, в системе руководства насчитывалось 24 темника — управляющих определенной территорией, а также руководители родов и аксакалы династий. У гуннов было три аристократических звания: 1) представители ханского рода; 2) именитые аристократы; 3) руководители родов. Таниркуты все вопросы решали с ними. Без их согласия таниркуты не решали ничего. У гуннов существовала отработанная система гражданских прав. Человек, совершивший тяжкое преступление, карался смертной казнью. У вора конфисковывали все его имущество. Тем, кто совершил незначительное преступление, лицо уродовали шрамами. Во время царствования Модэ нарушители воинской дисциплины и уклоняющиеся от воинской службы карались смертью. Появление гражданских прав повлекло за собой право на владение землей. У каждого гражданина был один танап земли. Верховным правителем гуннов был шаньюй, или, по-казахски, "таниркут”. Модэ руководил страной гуннов в 209—174 гг. до н.э. В своей внешней политике он обращал особое внимание на безопасность китайских границ. Он знал, что китайскому правителю приглянулись пастбища в Гуннской Орде. Таниркут Модэ совершил несколько предупреждающих походов на китайские земли и разгромил войска, превосходящие по количеству гуннов. После этого китайский император Гаоцзуй перестал думать о сочных лугах Ордоса, преклонил колени перед Модэ, выдал за него замуж свою дочь и был вынужден ежегодно платить ему дань. Между ними был подписан договор о мире и родственных взаимоотношениях. Сам факт, что правитель 30-миллионного Китая подписал такой договор с гуннами, должен свидетельствовать о наличии статуса государственности у кочевников. Сохранилась следующая легенда о хане Модэ: к Модэ из соседней страны Дунху трижды приезжают послы. В первый раз послы просят у хана Модэ его знаменитого скакуна, во второй раз — его красивую и умную жену. Модэ советуется со своими помощниками. Одни из них советуют удовлетворить просьбу соседей, другие — начать против них войну. Модэ не стал из-за коня и жены идти на кровопролитную войну и удовлетворяет их просьбы — отдает и тулпара, и жену. Царь Дунху, получив подарки, возгордился и посылает в третий раз своих послов и просит отдать лежащую между их странами широкую степь — каменистую землю, не пригодную для пастбищ и земледелия. Модэ снова созывает своих советников, чтобы обсудить просьбу соседей, и слышит такое мнение: что это пустырь непригодный и жалеть его нечего. Модэ пришел в ярость от такого совета и приказал обезглавить людей, давших его. Он отправился в поход на Дунху и разгромил войско соседей. Этот факт говорит о том, что сила войск Модэ была в их патриотизме, в готовности умереть за каждую пядь родной земли. Однако государство гуннов оказалось непрочным и в середине I в. до н.э. распалось на две части. Южную группу гуннов возглавил шаньюй Хуханье (позже они приняли подданство Китая), а северную группу — таниркут Чжи-Чжи. Северные гунны, объединившись со среднеазиатскими племенами, откочевали на запад, сохранив свою независимость. Затем они продвигаются в сторону Казахстана и Средней Азии. Они терпят поражение от китайских войск под руководством Чэнь-Тана на реке Талас. В это время усуни и канлы находились в состоянии вражды. Усуни поддерживали китайцев, а канлы были на стороне гуннов. После поражения гуннов усуни и канлы вынуждены были выработать соглашательскую политику и пойти на улучшение своих взаимоотношений с китайскими властями. Государство усуней. По современным данным, усуни занимали обширное пространство, включая Семиречье (III в. до н.э.—X в. н.э.). В "Летописи Дауан” китайской династии Хань в конце II в. до н.э. появляются первые упоминания об усунях. Согласно летописи усуни обитали в Илийской долине, а до этого кочевали между городами Дуньхуан и Чилан (Шулеп). В это время они были маленькой страной на западе гуннов. Причиной переселения в долину реки Или было поражение усуней во времена бия Нанди от племен юэчжи, но вскоре сын Нанди — Елжау объединяет усуней, оттесняет великих юэчжи с территории Семиречья и Иссык-Куля и организует государство усуней. Столицей становится город Шигу (Чигу). Его называют и городом Красной долины. Китайский посол, в 138 г. отправленный на запад, писал о том, что владения усуней насчитывали 630 тыс. человек и они могли выставить 188 тыс. воинов. У усуней было более 120 тыс. семей. Значение слова "усунь” до сих пор неизвестно. Однако местности, где жили усуни, назывались их именем. Так, в Семиречье имеется Гора усуней, названия местностей в Восточном Туркестане — Караусун, Сарыгусын не что иное, как Караусин и Сарыусин. Среди племен Старшего жуза есть род, который называет себя "сары усунями”. В орхоно-енисейских клинописях VII в., на памятнике Кюльтегину . встречаются слова "страна усуней”. То, что это слово встречается в различных регионах, говорит о том, что усуни как страна были известны до нашей эры. Значение слова "усунь” некоторые ученые связывают с этнонимом "небо”, встречающимся в истории Средней Азии. Существует предположение, что в древнекитайском языке иероглифы, звучащие как у-сунь, произносились как а-сман, т.е. небо. Согласно казахским легендам, страна усуней известна с древних времен. Так, по легенде, усуни берут начало от сына Тобея — Майкы. У Майкы было два сына — Ойсыл и Уйсиль. От этого Уйсиля, или Уйсиня, ведут начало племена Старшего жуза. Однако это близкое нам время. Согласно некоторым летописным произведениям Казбек бека, от Ака (Акарыстана) родился единственный сын Кейки, от Тобея — Байтерек, Бактияр, а от сына Котана — Уйсин, Байсын, Исиндер. Уйсина отделяет от Байдибека 35 поколений. Если на каждое поколение в среднем приходилось по 30 лет, то получится, что усуни жили в III—II вв. до н.э. Это не противоречит и китайским данным. Первым лицом в государстве был кунби. Административную власть именовали дулы. Правое крыло и левое крыло войск возглавляли два военачальника. Авторитет руководителя левым крылом был выше. У военачальников были помощники, которых звали "даргу”. Руководство родов и племен внутри страны называли "о//. коС\ Состояло оно из трех человек. Звание абыза давали первым двум людям, третьему — звание "бек улуса”, "бек орды”. Наличие различных звеньев в системе управления говорит о становлении государственности у усуней. О том, что государство усуней было известно в Центральной Азии, свидетельствуют их взаимоотношения с правителем империи Хань, с гуннами, енисейскими киргизами. С китайским государством усуни обменивались послами и были не только в хороших взаимоотношениях, но и в родственных отношениях, поскольку китайских принцесс выдавали замуж за усуньских гуньмо. Таким образом, усуни жили в районе реки Или, на ее побережьях и представляли одно из сильных государств. О нем в династийной летописи Ханьского государства пишут, что если даже собрать все 40 государств на западе Китая, то они будут уступать усуням. Государство Канлы (III в. до н.э.—VII в. н.э.) было расположено в Южном Казахстане. Его столицей был город Битянъ, расположенный в среднем течении Сырдарьи. Данные археологических раскопок говорят о том, что оно находится в нижних слоях древнего города Отрар. Название города известно из китайских источников III в. до н.э. Название племени в письменных источниках Китая, Персии, Индии звучит по-разному: канпой, кангха, в тюркских рунических письменах встречается название города Кангу-Тарбан. Канлы были основным племенем, составившим основу формирования казахского народа. В Старшем жузе канлы и усуни считались родственными племенами. От сына Тобея — Бактияра — берет свой род Канлы. От сына Канлы — Канкожека родился Келдыбек, а от его первой рыжей жены — Сары Канлы (рыжий Канлы), а от второй жены берет начало Кара Канлы (черный Канлы). На берегах Сырдарьи от Сары Канлы и Кара Канлы родились шесть сыновей, которые стали родоначальниками огромного племени. Канлы с берегов Сырдарьи считают себя более древними потомками канлы, чем канлы из Семиречья. Таким образом, факты из казахских летописей и китайской письменной литературы не противоречат друг другу. Время появления одного из основных казахских племен — канлы — датируется III в. до н.э. Из письменных источников известно, что канлы также имели статус государственности и развивали взаимоотношения с другими государствами. В период наибольшего могущества в государство Канлы входили пять "малых владений”: Сусе, Фуху, Ионе, Чи, Юаганъ. Данные археологических исследований памятников канлы, проживавших в Средней Азии и Южном Казахстане, свидетельствуют о наличии у них трех основных культур: кауыншынскои, жетиасарскои и отраро-каратауской. Эти разделения связаны, во-первых, со временем создания предметов материальной культуры, а во-вторых, — с особенностями их создания. Вместе с тем обращалось внимание на местные отличия каждого региона. Так были определены общие черты каждой культуры. Кауыншынская культура была распространена в Ташкентском оазисе и названа по имени поселения Кауыншы. Исторические люди этой культуры жили между III в. до н.э. и I в. нашего летосчисления. Казахстанские ученые к этой культуре относят и памятники Шарда- ринского водохранилища вместе с городами Актобе I, II, Шаушыкум и Жамантогай. К жетиасарской культуре относятся памятники племен канлы, обитавших в нижнем течении Сырдарьи и на берегах Арала. Среди них — хорошо исследованные древние городища Алтынасар, Томпакасар, Бидайыкасар, Унгирлиасар и др., материалы раскопок которых дают представление о жизни племен канлы с середины 1 тысячелетия до н.э. до середины 1 тысячелетия н.э. Особенности этой культуры заключаются в том, что при возведении жилищ использовались сложные строительные конструкции. Все работы производились с высоким качеством. Керамическая посуда отличалась особым изяществом. К отраро-каратауской культуре относятся памятники канлы, живших в Отрарском оазисе — в среднем течении Сырдарьи, в окрестностях Отрара и на склонах Каратау. Письменные источники подтверждают, что эти земли — этническая территория канлы. Поэтому казахстанские археологи их исследованию уделили особое внимание. По данным китайских историков, канлы отличались музыкальностью, любовью к танцам. У них были двухструнные и пятиструнные музыкальные инструменты, барабаны, тростниковые дудочки и др. Благодаря рукописям "Из истории княжества Суй” мы узнаем о том, что царь Жу на свадьбу приглашал музыкантов и танцоров из страны Канлы. Великий поэт Бай Жуй в своей песне "Девушка-танцовщица” пишет."Девушка-танцовщица изогнулась, посмотрела вправо, влево... Прибыла танцовщица из Канлы...”. Из этих строк можно понять, что между Китаем и Канлы были тесные культурные связи, хорошие взаимоотношения. Самыми высокопоставленными правителями в стране Канлы были хан и его наместник. В китайских источниках правителей Канлы называли би. В летописях династии Хань есть запись о том, что наместник хана Канлы напал на город Шигу, убил тысячи людей Великого Кунбиге и увел скот. Из этих материалов следует, что усуни и канлы, хоть и являлись тюркоязычными народами, но враждовали между собой. А в "Истории царства Жин” встречается имя хана Канлы — Найби. В "Истории царства Суй” упоминается имя другого хана Канлы — Дашби (Тас би). Сообщается, что у хана было три визиря, которые управляли государством. В государстве Канлы был свод письменных законов, который хранился во дворце. По этим законам, у преступников убивали всех потомков, вплоть до 7-го колена. У воров отрубали руки. Наличие такого аппарата управления, свода законов свидетельствует о существовании у канлы уже в III в. до н.э. государственности. Особенного расцвета страна достигла после того, как подчинила себе всю территорию от Ташкента до Хорезма. В конце I в. н.э. территория государства Канлы расширилась до Ферганы и Согда. Канлы завоевали на севере земли до Каспийского моря. Таким образом, по размеру территории, по численности населения и войска Канлы было одним из крупных государств своего времени. ? Вопросы и задания 1. Какие первые государственные объединения появились на казахской земле? Чем они отличались друг от друга? 2. Что вы знаете о государстве гуннов? 3. Какие можно сделать выводы из легенды о Модэ и его отношении к земле? 4. Когда было образовано государство усуней, какова его территория, общественный строй? 5. Расскажите о государстве Канлы. 6. Запишите в тетрадь отличительные черты в системе управления государств. |