Свиноводство. Влияние различных условий содержания свиней на их физиологическое состояние и продуктивность

Скачать 99.5 Kb. Скачать 99.5 Kb.

|

|

Введение Современное свиноводство – это высокоразвитая отрасль животноводства с огромным производственным потенциалом. На основании научных достижений в области свиноводства во многих странах мира были усовершенствованы существующие и созданы новые высокопродуктивные породы свиней, разработаны эффективные технологии производства свинины в условиях поточного производства на крупных промышленных комплексах и в мелких фермерских хозяйствах. Большие достижения были получены в области разведения, кормления и содержания свиней, что позволило значительно повысить продуктивность животных. В настоящее время в мире и в нашей стране свинина в общих заготовках мяса занимает 35-50%. От одной свиноматки можно получить 18-20 и даже 25-30 поросят в год, вырастив которых при интенсивном откорме, можно получить 1,8-3,0 тонны свинины с минимальными затратами труда и кормов. Резервы повышения эффективности отрасли свиноводства очень большие. На основании научных разработок и передового опыта лучших свиноводческих хозяйств мира можно считать научно обоснованным следующий уровень продуктивности свиней: многоплодие свиноматок – 12 голов, сохранность их до 2 месяцев – 88-90%, средняя живая масса поросенка в 2-месячном возрасте – 18-22 кг, в 6-месячном возрасте – 100 кг, среднесуточный прирост живой массы молодняка на доращивании – 350-450 г, на откорме – 800-900 г, затраты кормов на 1 килограмм прироста – 3,0-3,5 кормовых единиц. Влияние различных условий содержания свиней на их физиологическое состояние и продуктивность Сельскохозяйственные животные – не только продукт природы, но и, прежде всего, продукт труда многих поколений людей. Так, впервые К. Маркс отметил роль человека в деле совершенствования пород животных за счет создания им определенных условий кормления и содержания. Немаловажное значение при этом имеет движение животных, на необходимость которого указывали большинство корифеев зоотехнической и биологической наук (П. Н. Кулешов, 1879; Н. П. Чирвинский, 1891; Е. А. Богданов, 1932; М. Ф. Иванов, 1937; П. Д. Пшеничный, 1948, 1950; К. Б. Свечин, 1948; В. К. Милованов, 1962; и другие). П. Н. Кулешов писал, что внешние факторы – кормление и содержание, воздействуя на функцию различных органов, в том числе и внутренних, изменяют направление и уровень продуктивности животных. Н. П. Чирвинский впервые изучил морфологические изменения в организме крупного рогатого скота, овец и свиней под воздействием воспитания в молодом возрасте. Эти исследования легли в основу дальнейших работ по созданию учения о воспитании молодняка сельскохозяйственных животных. Позднее Е. А. Богданов создает основы самостоятельного учения по воспитанию молодняка. В исследованиях П. Д. Пшеничного (1948, 1950) было установлено, что под влиянием типа воспитания в первую очередь изменяются те органы, которые связаны непосредственно с функцией питания, затем органы, функционально связанные с уже изменившимися. Таким образом изменяется весь организм. М. Ф. Иванов (1937, 1938) доказал, что движение – главное условие правильного развития всех организмов животного и повышения его продуктивности. При движении развиваются не только мышцы, но и костная система. Так, А. В. Сенникова (1955) выявила, что у телят, пользовавшихся зимой моционом, а летом – пастбищами, по сравнению с телятами, лишенными моциона, наблюдается более интенсивное развитие трубчатых костей: в длину – на 2,4-4,7%, в ширину – на 8,5%. Аналогичные данные были получены и в опытах Г. К. Гаджиева (1964), который установил усиление рота периферического и осевого отделов скелета, увеличение длины и обхвата трубчатых костей и усиление их минерализации у свиней, пользовавшихся моционом. Положительное влияние моциона и пастбищ на развитие костной системы животных было установлено также в работах Д. Н. Кукениса (1956), Е. М. Грищенковой (1957), Д. В. Бирюкова (1957), А. С. Алахвердова (1958), Р. С. Абросимовой (1958), Б. Ю. Линкявичуса (1963) и других. Л. И. Истомин (1962), В. Д. Конев (1966) выяснили, что содержание свиней в свинарниках свободновыгульного типа, в которых постоянно чистый воздух и много солнечного света, позволяет повысить продуктивность и воспроизводительные способности животных. Это следствие ритмичного воздействия на организм животных тепла и холода, рассеянного света и прямого солнечного освещения, а также движения и покоя. У свиней недостаток движения отражается отрицательно на многих функциях организма, и прежде всего, на воспроизводительной. Это подтверждается результатами многочисленных исследований, в которых показано, что в условиях летне-лагерного содержания у свиней значительно выше воспроизводительные функции по сравнению с безвыгульным их содержанием. (П. Я. Анинис, 1958; Н. А. Молгачев, 1974; В. Володин, А. Гаврилов, 1979; А. Сагло, 1981; Г. Волков, В. Андросов, И. Жогов, А. Кастянов, 1984; А. Агалаков, Г. Назаркин, М. Ухтверов, 1985; Н. В. Черный, 1985. В последнее время появились данные и о применении летне-лагерного содержания свиней не только на маленьких фермах, но и на промышленных комплексах. По данным И. Заболотного и Г. Гулия (1984) в Полтавской области в летние лагеря вывозят 50-55% общего поголовья колхозов и совхозов области. Успешно применяют летние лагеря и в Краснодарском крае (К. Обенко, 1984), в Алтайском крае (В. Устименко, Б. Сахно, 1984), в Красноярском крае (В. Алисов, О. Удовицин, Т. Кравченко, А. Крючковский, 1984), в Литовской ССР (В. Бярнотас, 1984). В. Володин (1981) на основании трехлетних исследований пришел к выводу, что в летних лагерях целесообразно содержать в супоросный период только молодых свиноматок, у которых отмечается повышение многоплодия. Основных же маток, которые длительное время находились на комплексе, переводить в летние лагеря в период супоросности нецелесообразно, так как это приводит к снижению многоплодия. Исследованиями М. Гулого и В. П. Швецова (1969) выявлено положительное влияние моциона на воспроизводительные функции животных только в зимнестойловый период. Авторы отмечают, что непосредственное воздействие прямых солнечных лучей на кожный покров животных во время их прогулов способствует нормальной функции кроветворения, лучшему усвоению питательных веществ, особенно кальция и фосфора. В опытах W. Thorner (1930, 1932) было установлено, что под влиянием тренировки в мышцах значительно увеличивается содержание энергетических субстратов, гликогена, креатинина и фосфолипидов. W. Schroll (1938) установил, что во время мышечной работы в организме интенсивно расходуются энергетические ресурсы: в мышцах – фосфокреатин, гликоген и липоиды; в печени – гликоген. При этом в печени происходит расщепление гликогена с образованием сахара, переносимого к работающим органам (мышцы, сердце, головной мозг). Одновременно в организме накапливаются продукты обмена (фосфорная, молочная, угольная кислоты и другие вещества), которые частично используются для ресинтеза углеводов, сложных фосфорных соединений. Авторы отмечают также, что при тренировке повышается и ускоряется окисление аскорбиновой кислоты в организме, которая участвует в окислительно-восстановительных процессах, повышает резистентность и понижает утомляемость. Из литературных данных известно также, что движение значительно повышает функцию органов дыхания и кровообращения. Так, по данным Kulbe (1916), W. Thorner (1930), у собак и свиней при мышечной нагрузке значительно увеличивается масса сердца и легких в сравнении с животными, не имевшими моциона. По данным А. С. Алахвердова (1955), у 6-месячных бычков, содержавшихся с моционом, масса сердца была выше на 5,3 %, легких – на 11,4 % по сравнению с аналогами не имевшими моциона. В опытах Е. И. Солдатовой (1959) у первотелок, которым в период выращивания предоставляли активный моцион, масса сердца была больше на 18,9 %, легких – 26,4 %, печени – на 26,8 %, селезенки – на 10 % по сравнению с животными, выращивавшимися с ограниченным движением. В исследованиях Н. Г. Мельника, С. Н. Иванова, В. И. Ращупкина (1989) было установлено, что понижение двигательной активности приводит к существенным сдвигам в обмене веществ свиней, сопровождающимся изменением массы внутренних органов. Так, абсолютная масса сердца, печени, почек и легких у свиней, выращенных на комплексе, в 3-месячном возрасте превышает массу этих органов свиней, выращенных с моционом. Авторы объясняют это тем, что у свиней на комплексе развивается адаптация и приспособление к окружающим условиям. Известно, что в период роста, особенно после отъема, огромную роль в формировании иммунитета у поросят играют тимус и селезенка. Развитие этих органов у поросят имеет большое значение. По данным вышеприведенных авторов, тимус у свиней, выращиваемых в условиях комплекса, до 3 месяцев увеличился в 4,4 раза, селезенка – в 31 раз, тогда как у свиней, выращиваемых с моционом, эти органы увеличились соответственно в 7,8 и 73 раза. В исследованиях E. Wissing (1926), А. С. Алахвердова (1955), Г. А. Махачевой (1955), Р. С. Нефедовой (1957), Е. Н. Степановой (1957), Е. М. Грищенковой (1957), Ю. А. Желтова (1965) было выяснено, что гиподинамия является причиной снижения уровня резерва крови. В дальнейшем специальными опытами А. Карелина (1978), Е. Ярмака (1979), М. П. Ухтверова, В. А. Сергеева (1984) было установлено, что значительное снижение резервной щелочности крови свиней происходит особенно в условиях промышленного комплекса, что в свою очередь нарушает их воспроизводительные функции. В исследованиях Р. С. Нефедовой (1957), П. Е. Ладана и Н. Н. Белкиной (1964) выяснено, что условия содержания животных оказывают существенное влияние на активность фермента каталазы в крови. Исходя из того, что каталаза является главным показателем интенсивности обменных процессов, можно предположить, что моцион оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы в организме животных. В опытах разных исследователей было выяснено, что моцион положительно влияет и на морфологический состав крови: количество эритроцитов и содержание в них гемоглобина. Так, в опытах И. Ф. Горлова и А. А. Казерова (1984) установлено, что у свиней при свободновыгульном содержании значительно улучшаются воспроизводительные способности, снижается число случаев заболеваемости, количество гемоглобина увеличилось на 5,2 %, а интенсивность фагоцитоза повысилась на 35 % по сравнению с животными, не имевшими моциона. Аналогичные данные были получены и в опытах Ц. И. Татлаускаса (1959), Ю. Н. Трофимова (1968), Н. А. Молгачева (1974), Л. И. Смирновой (1984). В исследованиях П. Е. Ладана, Н. Н. Белкиной (1964), В. Д. Конева (1966) установлено, что при содержании свиней в лагерях или свинарниках полуоткрытого типа в крови животных интенсивно повышается количество белка в сравнении с безвыгульным содержанием. Однако в опытах Ю. А. Желтова (1965), Э. К. Пуусенна (1966) не было установлено существенных различий в содержании белка в сыворотке крови животных в зависимости от интенсивности движения животных. А. С. Алахвердов (1958), П. В. Варакса (1965) установили повышение в сыворотке крови содержания кальция и фосфора у животных, пользовавшихся активным моционом, по сравнению с животными при безвыгульном содержании. Из выше приведенного материала видно, что физические упражнения, тренинг, моцион животных повышают общий тонус, усиливают обмен веществ в организме, приводя к общему оздоровлению и повышению продуктивности животных. Из литературных данных известно, что моцион положительно влияет на нервную систему животных. Так, по данным Н. И. Яловой (1955), при систематическом моционе, благодаря раздражению интерорецепторов, усиливается тонус нервных центров, регулирующих состав крови. Между этими центрами и другими анализаторами устанавливается масса временных, но прочных связей, в результате чего импульсы возбуждения, посылаемые этими центрами на периферию (к органам кроветворения и кровераспределения), становятся более координированными и сильными, что обеспечивает повышение функции этих органов. По данным Н. Г. Мельника, С. Н. Иванова, В. И. Ращупкина (1990), рост и развитие мозга у свиней, выращенных с моционом, идет равномерно, а при безвыгульном содержании отмечается неравномерный, волнообразный рост мозга. У свиней, пользовавшихся моционом, в 3-месячном возрасте гипофиз увеличился в 3,4 раза, у аналогов при безвыгульном содержании этот показатель увеличился только в 1,5 раза. Системы и способы содержания свиней. Опорос происходит в специальном цехе (участке, помещении). Здесь находится свиноматка с поросятами в течение 35 - 65 дней. Далее их переводят в цех (участок и т.д.) для отъемышей, где содержат от 2-х до 4-месячного возраста. Затем подсвинков переводят в откормочный цех или цех ремонтного стада. Свиноматок после отъема поросят из цеха опороса переводят в цех холостых (или неосемененных) свиноматок, а затем после осеменения — в цех осемененных маток, которые снова попадают в цех опороса. Промышленная технология производства свинины предусматривает содержание поросят в одну, две или три фазы. При однофазном содержании поросят доращивают и откармливают в тех же станках, где происходил опорос; при двухфазном — поросят из цеха для опороса переводят в цех отъемышей, где они и откармливаются; при трехфазном — поросята содержатся на трех участках (опороса, дорашивания (отъемыши) и откорма). Свиноматок переводят после окончания подсосного периода в цех осеменения. Выгульный и безвыгульный способы содержания свиней. В свиноводстве различают два способа содержания свиней: выгульный и безвыгульный. Выгульный подразделяют на станково-выгульный и свободно-выгульный. При станково-выгульном способе животных содержат в индивидуальных или групповых станках с предоставлением выгула на прифермских площадках с твердым покрытием или участках, засеянных травой. Кормят животных в станках, где расположены и логова для отдыха, или в отдельных секциях здания (столовых). При свободно-выгульном способе свиней содержат в групповых станках. Животные имеют свободный выход на выгульные площадки и вход в станки. Для этого в свинарниках предусматривают оборудование лазов в продольных стенах. Кормят свиней в станках, проходах, столовых или на выгульных площадках. При безвыгульном способе содержания свиней размещают по-разному. В павильонных застройках их содержат в станках (групповых или индивидуальных) на полу или в многоярусных клеточных батареях, или в стационарно-монтируемых контейнерах; в многопролетных зданиях - в напольных станках по ярусам; в многоэтажных зданиях — в напольных станках, в клеточных батареях или в подвижных контейнерах. Поголовье свиней включает в себя хряков-производителей, проверяемых, пробников; свиноматок — холостых, неосемененных, супоросных, осемененных, подсосных; маток с поросятами. Среди молодняка различают поросят-сосунов (до отъема): поросят-отъемышей в возрасте 2 - 4 мес, при раннем отъеме — 26 - 45 дней и до 3 - 4-месячного возраста; ремонтный молодняк — свинки и хрячки в возрасте от 4 до 9 - 11 мес. К свиньям на откорме (откормочному поголовью) относят: молодняк в возрасте от 3 - 4 до 7 - 9 меси взрослых откармливаемых свиней (проверяемых маток после отъема поросят, выбракованных основных маток и хряков-производителей). Выгульные площадки оборудуют у продольных стен свинарников и делят на секции, размеры которых определяют с учетом размеров индивидуальных станков (табл. 12.1), числа свиней, обслуживаемых одним свинарем или оператором, а при содержании в групповых станках — поголовьем свиней в группе. Размер выгульных площадок в расчете на голову составляет: для хряков-производителей 10 м2, свиноматок 5 - 10, поросят-отъемышей 0,8, ремонтного молодняка 1,5 м2. Выгульные площадки покрывают бетоном и огораживают. В южных зонах страны свиней выгуливают в течение круглого года, а в остальных зонах — только в теплое время года. В зимний период их выпускают на прогулки в хорошую погоду. В летний период для содержания свиней (маток, поросят-отьемышей и ремонтного молодняка) устраивают лагеря с легкими постройками, навесами, шалашами-домикам или же выгульные площадки. Фронт кормления на одну голову должен составлять: для хряков-производителей 0,5 м, свиноматок и взрослых свиней на откорм 0,4 - 0,45, ремонтного и откормочного молодняка 0,3, поросят в возрасте 2 - 4 мес 0,2 м.   Помещения для свиней. В свиноводческих хозяйствах животных каждой производственной группы размещают в отдельных зданиях. Строят свинарник для содержания хряков (с пунктом и без пункта искусственного осеменения), холостых и осемененных маток, супоросных маток, подсосных маток с поросятами-сосунами, поросят-отъе-мышей, ремонтного молодняка, свинарники-откормочники, карантинные свинарники для карантинирования животных, поступающих из других хозяйств. Поголовье хряков на комплексах рассчитывают с учетом нагрузки на производителя, продолжительности периода выращивания ремонтных хряков, завезенных из племенных хозяйств, а также способа осеменения маток. Свинарники для хряковвключают в себя следующие помещения: для станков; пункт искусственного осеменения (с манежем и лабораторией); для санитарной обработки животных; со станками для передержки маток в течение 3...5 сут до и после осеменения; для хранения инвентаря; склад для хранения, если в хозяйстве используют подстилку. Станки лучше размещать в два ряда. Вдоль стен оборудуют два служебных прохода шириной 1 м, а посредине по длине здания — кормонавозный проход шириной не менее 1,4м. Хряков-производителей содержат в станках по одному, а ремонтных хряков — группами. На товарных фермах допускается содержание хряков-производителей группами. В условиях комплексов при надлежащем кормлении и содержании лучшие результаты осеменения маток получены при индивидуальном содержании хряков. На фермах необходимы ежедневные прогулки хряков и маток. Для этого возле свинарников оборудуют выгульные площадки. Для принудительного моциона используют тренажеры. Свинарники для холостых и супоросных матокоборудованы групповыми или индивидуальными станками. На обычных фермах часто отмечают ограниченность движений, в результате чего у животных развиваются гипо- и адинамия и, как следствие, слабая выраженность охоты, что затрудняет ее выявление. В зависимости от назначения и ширины помещения станки для содержания маток размещают в два или четыре ряда. Ограждения станков решетчатые, с просветом 10... 12 см и высотой 1 м. При групповом содержании свиней межстанковые перегородки над щелевым полом необходимо сделать решетчатыми или с просветом, в зоне логова — сплошными. На фермах при групповом содержании холостых и легкосупоросных маток в одном станке размещают не более 10, а на товарных фермах — 12. В некоторых хозяйствах маток первой половины 4-го месяца супоросности размещают по две в одном станке, а во вторую половину 4-го месяца супоросности следует содержать в индивидуальных станках. В помещениях ширина кормовых и кор-монавозных проходов должна быть не менее 1,4 м, ширина эвакуационных проходов— 1,4...1,6, служебных— 1 м. Свинарники-маточникипредназначены для проведения опоросов свиноматок и содержания поросят в первые месяцы жизни. Используют специальные станки с устройством для фиксирования матки. В станках должны быть зоны отдыха и кормления для поросят и зона для свиноматки. Ограждение станка со стороны навозного прохода должно быть решетчатым, с тем чтобы можно было наблюдать за животными, а остальные ограждения — сплошными для исключения контакта между животными смежжания. Такие помещения называют профилакториями. При размещении в одной группе отставших в росте и хорошо развитых поросят нарушается принцип использования помещений при промышленном производстве «все занято — все свободно», так как хорошо развитые поросята достигают товарной массы быстрее, чем слабые, и последние не могут быть переведены в другой цех одновременно с теми поросятами, которые достигли товарной живой массы. После отъема животных группируют с учетом степени их развития. Поросят, достигших массы 6 кг, переводят в цех доращивания, а менее 4 кг в 26-дневном возрасте — помещают в профилакторий, где их содержат до достижения нужной массы для постановки на доращивание. В профилакториях температура воздуха должна быть 23...26 "С, а относительная влажность воздуха — 60...65 %. Для обеспечения такого температурно-влажностного режима над станками подвешивают инфракрасные излучатели, рядом с ними — ультрафиолетовые ЭО-1-30М или комбинированные облучатели ИКУФ-1. Перед заполнением сектора новой партией отъемышей помещение тщательно очищают и дезинфицируют. Продолжительность санации 3...5 сут. Заполняют животными каждое помещение сектора в течение 1...2 дней, а весь сектор— 1...4 дня по мере отъема поросят. В каждый станок подбирают животных примерно одинаковой живой массы. В профилактории к концу содержания они достигают живой массы в среднем 7—8 кг и поступают в сектор для содержания нормально развитых отъемышей. При таком способе выращивания слабых поросят значительно сокращается отход. Продолжительность пребывания поросят в профилактории до 34 дней. После перевода каждой партии помещение в течение 2 дней очищают и дезинфицируют. Свинарники для ремонтного молодняка оборудуют групповыми станками в два или четыре ряда в зависимости от ширины помещения. В одном станке размещают 30 голов. В каждом станке устанавливают автопоилку или сосковую поилку ПБС-1. Для ремонтного молодняка обязателен ежедневный активный моцион. Возле свинарников для выращивания племенного молодняка следует предусматривать выгульные площадки. При этом молодняк становится крепким, закаленным и легче переносит нагрузки, чем те животные, у которых отсутствовал активный моцион на свежем воздухе. Свинарники для откорма оборудуют групповыми станками вместимостью 25...30 голов. Однако при содержании в станке 12... 15 свиней повышаются их сохранность и прирост массы. При содержании большими группами животные беспокоят друг друга и лишены необходимого отдыха между кормлениями. В таких группах обычно увеличивается число переболевших и вынужденно убитых животных. Межстанковые перегородки в зоне логова должны быть сплошными, а над решетчатой частью пола — с просветом 10... 12 см, высота ограждений 1,1...1,2м. В крупных свинарниках для облегчения удаления навоза в кор-монавозном проходе над бетонными навозными каналами устанавливают решетчатые чугунные или железобетонные панели. Щелевой пол располагают вдоль кормушек непрерывной полосой, а возле кормушек оставляют полосу сплошного пола шириной 30...40 см. Решетчатые панели укладывают так, чтобы просветы и планки располагались параллельно линии кормушек. При этом уменьшаются загрязненность станков и случаи травмирования конечностей животных. После окончания срока откорма свинарники освобождают от животных, обязательно проводят механическую очистку и тщательную дезинфекцию. В течение 5...7 дней помещение должно быть свободным от животных. За это время необходимо как можно лучше обеззаразить поверхности оборудования и воздуха. Обычно сектор (полуздание и т.д.), подготовленный к приему повой партии, заполняют свиньями одновременно в течение одного дня. Более мелких животных выделяют в отдельные станки и первые 2...3 дня подкармливают сухими комбикормами с добавлением сухого молока, рыбьего жира и антибиотиков. Во время кормления наблюдают за поедаемостью корма. Животным, отказывающимся от него, ветеринарные специалисты оказывают помощь. Свинарники со свободно-выгульным содержанием свиней имеют в продольной стене, обращенной к выгульной площадке, лазы для выхода животных на площадку. Их число в расчете на один лаз: отъемышей и ремонтного молодняка — 30, взрослых свиней (матки) — 20, откормочных свиней — 30...50. Размеры лазов (ширина и высота): для поросят-отъемышей— 0,3x0,4 м, для ремонтного и откормочного молодняка — 0,5 х 0,8, для взрослых свиней — 0,6 х 0,9 м. Лаз делают без порогов. При этом его низ размещают на уровне пола и устраивают пандус. Лазы оборудуют качающимися дверками на шарнирах или шлюзами (в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже —25 °С). Выгульные площадки возле свинарников должны иметь твердое покрытие из бетона по бутовому или щебеночному основанию или выполнены из бетонных плит по песчаному основанию с заделкой стыков и глянцеванием поверхности цементом. Площадкам придают уклон в сторону дренажных канав (3—4 см на 1 м). Выгульные площадки обносят изгородью и разделяют внутренними перегородками на секции, чтобы отделить одну группу свиней от другой. В южных районах на выгульных площадках устраивают теневые навесы. В зонах с сильными ветрами площадки следует защищать от продувания Свободно-выгульное содержание имеет важное значение при выращивании ремонтного молодняка (свинок и хрячков). При такой системе содержания в каждом свинарнике для слабых и больных незаразными болезнями свиней необходимо иметь санитарные станки из расчета 2...3 % площади всех станков. Для слабых и больных животных, которых содержат в санитарных станках, необходимо организовать надлежащий уход и содержание. Летний лагерь для племенных свиней и молоднякапредставляет собой участок на сухом возвышенном месте с водопроницаемой почвой, недалеко от водоема, леса, кустарников. Не разрешается устраивать такой лагерь вблизи скотомогильников, очистных сооружений, больших проезжих дорог, в низких и сырых местах. Территорию огораживают электроизгородью и разбивают на загоны. Для укрытия животных от солнца и непогоды строят навесы. Около них расставляют автоматические кормушки, корыта для сочных и жидких кормов и автопоилки. Для тяжелосупоросных и подсосных маток с поросятами в хозяйствах обычно устраивают индивидуальные станки под навесом. Остальных животных содержат группами по 30...40 голов. Для доставки корма, воды, заправки кормушек и уборки территории от навоза используют необходимую технику. Карантинный свинарникстроят на свиноводческих фермах, куда завозят поголовье. На репродуктивных фермах такие помещения строят для ремонтных маток. Они рассчитаны на 300...400 голов. В них рекомендуется размещать станки вдоль стен в два ряда. В одном станке, оборудованном автопоилкой, содержат по 15 свиней. В откормочных хозяйствах, если их комплектуют завозным поголовьем, строят свинарники с четырехрядным размещением станков. В одном станке размещают не более 30 голов. Животных переводят из карантинного помещения в свинарник комплекса после окончания срока карантина и при условии полной готовности помещений. Свиней содержат в карантинных свинарниках 30 дней. В этот период для поголовья должны быть обеспечены хорошие санитарно-гигиенические условия содержания, ухода, кормления. Не рекомендуется перегруппировывать и перемещать животных. Диагностические и профилактические обработки проводят в соответствии с противоэпизоотическим планом. Освободившиеся помещения до поступления новой партии животных тщательно очищают, моют, дезинфицируют и просушивают. На свиноводческих фермах при дифференцированном содержании животных требуется поддерживать нормативные параметры (табл. 12.3...12.5) микроклимата с учетом возраста, физиологического состояния и продуктивности животных. Заключение. Свиньи были одомашнены очень давно. Родоначальниками существующих пород домашних свиней считают европейского и азиатского диких кабанов. Система содержания свиней – составная часть технологии производства свинины. Дальнейшее повышение эффективности свиноводства будет полностью зависеть от повышения продуктивности свиней за счет совершенствования методов разведения, улучшения условий кормления, содержания и ухода за ними. Все это позволит значительно увеличить производство мяса, сократить расход кормов на единицу продукции, более рационально использовать производственные мощности, повысить производительность труда и экономику свиноводства. Список литературы:

План.

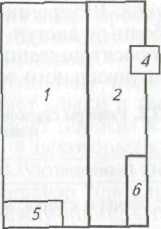

2.1 Влияние различных условий содержания свиней на их физиологическое состояние и продуктивность 2.2 Системы и способы содержания свиней 2.3 Выгульный и безвыгульный способ содержания свиней 2.4 Помещения для свиней: а) Свинарники для хряков б) Свинарники для холостых и супоростных маток в) Свинарники-маточники г) Свинарники для доращивания молодняка д) Свинарники для ремонтного молодняка е) Свинарники для откорма ж) Свинарники со свободно-выгульным содержанием свиней з) Летний лагерь для племенных свиней и молодняка и) Карантинный свинарник 3. Заключение 4. Список литературы |