Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин. лекция 1-2. Внутренней структуре эвм, содержащей интеллектуальные контроллеры. Из рисунка видно, что для связи между отдельными функциональными узлами эвм используется общая шина (часто ее называют магистралью)

Скачать 1.2 Mb. Скачать 1.2 Mb.

|

|

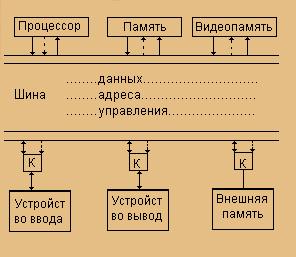

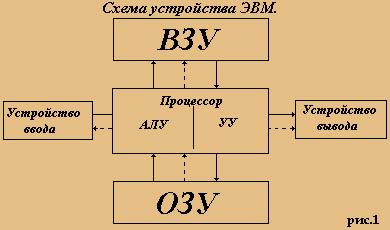

Структура - совокупность элементов и их связей. Различают структуры технических, программных и аппаратурно-программных средств. Выбирая ЭВМ для решения своих задач, пользователь интересуется функциональными возможностями технических и программных модулей (как быстро может быть решена задача, насколько ЭВМ подходит для решения данного круга задач, какой сервис программ имеется в ЭВМ, возможности диалогового режима, стоимость подготовки и решения задач и т.д.). Перейдем теперь к обсуждению вопроса о внутренней структуре ЭВМ, содержащей интеллектуальные контроллеры.  Из рисунка видно, что для связи между отдельными функциональными узлами ЭВМ используется общая шина (часто ее называют магистралью). Шина состоит из трех частей: шина данных, по которой передается информация; шина адреса, определяющая, куда передаются данные; шина управления, регулирующая процесс обмена информацией. Описанную схему легко пополнять новыми устройствами - это свойство называют открытостью архитектуры. Для пользователя это означает возможность свободно выбирать состав внешних устройств для своего компьютера. При увеличении потоков информации между устройствами ЭВМ единственная магистраль перегружается, что существенно тормозит работу компьютера. Поэтому в состав ЭВМ могут вводиться одна или несколько дополнительных шин. Архитектура ЭВМ - это многоуровневая иерархия аппаратурно-программных средств, из которых строится ЭВМ. Каждый из уровней допускает многовариантное построение и применение. Конкретная реализация уровней определяет особенности структурного построения ЭВМ. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ были предложены в работе Дж. фон Неймана, Г.Голдстейга и А. Беркса в 1946 году и известны как " принципы фон Неймана". Они таковы: Использование двоичной системы представления данных  Принцип хранимой программы программа может также храниться в виде нулей и единиц, причем в той же самой памяти, что и обрабатываемые ею числа. Отсутствие принципиальной разницы между программой и данными дало возможность ЭВМ самой формировать для себя программу в соответствии с результатами вычислений. Фон Нейман не только выдвинул основополагающие принципы логического устройства ЭВМ , но и предложил ее структуру(см рис.1), которая воспроизводилась в течение первых двух поколений ЭВМ. Устройство управления (УУ) и арифметико-логическое устройство (АЛУ) в современных компьютерах объединены в один блок - процессор, являющийся преобразователем информации, поступающей из памяти и внешних устройств. Память (ЗУ) хранит информацию (данные) и программы. Запоминающее устройство у современных компьютеров "многоярусно" и включает оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и внешние запоминающие устройства(ВЗУ). ОЗУ- это устройство, хранящее ту информацию, с которой компьютер работает непосредственно в данное время (исполняемая программа, часть необходимых для нее данных, некоторые управляющие программы). ВЗУ-устройства гораздо большей емкости, чем ОЗУ, но существенно более медленны. Принцип последовательного выполнения операций Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было бы впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программы с использованием присвоенных имен. Принцип произвольного доступа к ячейкам оперативной памяти Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. В основу построения большинства ЭВМ положены принципы, сформулированные в 1945 г Джоном фон Нейманом: 1. Принцип программного управления (программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в заданной последовагельности). 2. Принцип однородности памяти (программы и данные хранятся в одной и той же памяти; над командами: можно выполнять такие же действия, как и над данными). 3. Принцип адресности (основная память структурно состоит из пронумерованных ячеек). ЭВМ, построенные на этих принципах, имеют классическую архитектуру (архитектуру фон Неймана). Архитектура ЭВМ - это её логическая организация, структура и ресурсы. Архитектура определяет принцип действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов ЭВМ: * центрального процессора; * периферийных процессоров; * оперативного ЗУ (запоминающего устройства); * внешних ЗУ; * периферийных устройств. Функции памяти: * приём информации от других устройств; * запоминание информации; * передача информации по запросу в другие устройства машины. Классическая ЭВМ состоит из трех основных устройств: арифметико-логического устройства, устройства управления и запоминающего устройства. Рассмотрим особенности организации этих устройств. Прежде всего, рассмотрим структуру арифметико-логического устройства. В современных ЭВМ арифметико-логическое устройство не является самостоятельным схемотехническим блоком. Оно входит в состав микропроцессора, на котором строится компьютер. |