Физика пласта Контрольная работа. Вопрос 1. Фазовые равновесия углеводородных систем

Скачать 205.14 Kb. Скачать 205.14 Kb.

|

|

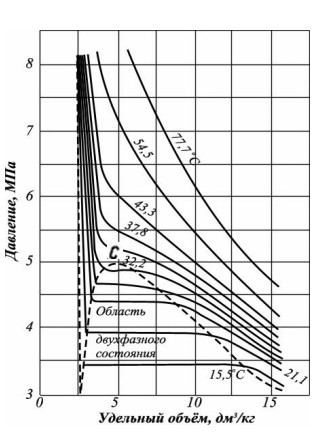

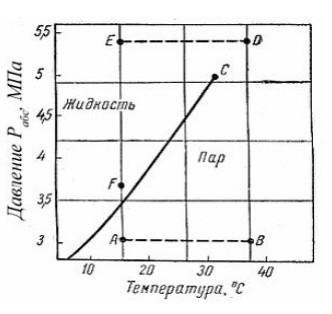

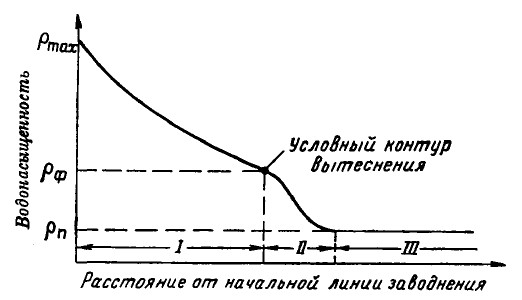

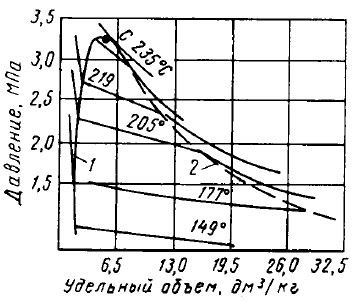

Вопрос №1. Фазовые равновесия углеводородных систем. Константы равновесия. Известно, что углеводородные газы изменяют объем подобно всем индивидуальным веществам в зависимости от температуры и давления примерно в соответствии с графиками, приведенными на рис. 1. Как видно, каждая из кривых соответствует фазовым изменениям однокомпонентного газа при постоянной температуре и имеет три участка. Справа от пунктирной линии отрезок соответствует газовой фазе, горизонтальный участок – двухфазной газожидкостной области и левый участок – жидкой фазе. Отрезок пунктирной кривой вправо от максимума в точке С называется кривой точек конденсации (или точек росы), а влево от максимума – кривой точек парообразования (кипения). В точке С пунктирной линии кривые парообразования и конденсации сливаются. Эта точка называется критической. [5]  Рис. 1. Диаграмма фазового состояния чистого этана. С приближением давления и температуры к их критическим значениям свойства газовой и жидких фаз становятся одинаковыми, поверхность раздела между ними исчезает, и плотности их уравниваются. Следовательно, с приближением к критической точке по кривой начала кипения плотность жидкой фазы будет непрерывно убывать. Если же к ней приближаться по линии точек конденсации, то плотность пара будет непрерывно возрастать. [5] Для изотермических фазовых превращений однокомпонентных газов характерно постоянство давления в двухфазной области, т. е. после начала конденсации газа дальнейшее превращение его в жидкость с уменьшением объема системы происходит при постоянном давлении до тех пор, пока весь газ не превратится в конденсат. [5] Точно так же со снижением давления после начала парообразования дальнейшее кипение (испарение) жидкой фазы происходит при постоянном давлении. [5] Обе фазы (жидкость и пар) при данной температуре присутствуют в системе только в том случае, если давление равно упругости насыщенного пара этой жидкости.  Рис. 2. Кривая упругости насыщенных паров этана. Фазовые превращения углеводородов можно представить также в координатах «давление – температура Т» (рис.2). Для однокомпонентной системы кривая давления насыщенного пара на графике «давление – температура» является одновременно кривой точек начала кипения и линией точек росы. [5] При всех других давлениях и температурах, значения которых не располагаются на этой кривой, вещество находится в однофазном состоянии – в жидком, если при данной температуре давление выше кривой давления насыщенного пара. [5] Если при той же температуре давление ниже давления насыщенного пара, вещество находится в паровой или газовой фазе в ненасыщенном состоянии. [5] Константы фазового равновесия. Константой фазового равновесия Ki называется отношение концентрации данного компонента в паровой фазе к его концентрации в жидкой фазе. [1]  Если константы равновесия подставить в уравнения закона Цальтона – Рауля, то они примут вид:    Из этих уравнений так же можно вывести коэффициент распределения  в виде: в виде: Во время расчетов константу равновесия  для различных компонентов находят по таблицам и графикам, когда известны давление и температура. Мольные доли компонентов определяются, если известно общее количество растворенного в нефти газа (газовый фактор), химический состав газа и относительная молекулярная масса сепарированной нефти. [1] для различных компонентов находят по таблицам и графикам, когда известны давление и температура. Мольные доли компонентов определяются, если известно общее количество растворенного в нефти газа (газовый фактор), химический состав газа и относительная молекулярная масса сепарированной нефти. [1]Константа равновесия определяется двумя методами: экспериментальным и расчетным. Делят молярные доли компонентов при заданных давлениях и температуре. Изменяют давление и температуру, получают константы равновесия для других давлений и температур. Экспериментально определить константы равновесия весьма сложно. Расчетный метод состоит в использовании уравнений состояния реальных газов для определения летучестей компонентов смеси в паровой и жидкой фазах и далее – нахождение константы равновесия как отношения летучести в жидкой фазе. С физической точки зрения летучесть есть «исправленная упругость насыщенность паров компонентов идеальных растворов» или «исправленное» парциальное давление компонентов идеальных газов смесей. Вопрос №2. Изменение водонасыщенности по длине пласта при вытеснении нефти водой. Нефть и вытесняющий ее агент движутся одновременно в пористой среде. Однако полного вытеснения нефти замещающими ее агентами никогда не происходит, так как ни газ, ни вода не действуют на нефть как «поршни». Вследствие неоднородности размеров пор в процессе замещения вытесняющая жидкость или газ с меньшей вязкостью неизбежно опережает нефть. При этом насыщение породы различными фазами, а следовательно, и эффективная проницаемость для нефти и вытесняющих агентов непрерывно изменяются. С увеличением водонасыщенности, например до 50-60 %, увеличивается количество воды в потоке в связи с возрастанием эффективной проницаемости породы для воды. При этом нефть уже не вытесняется из пор, а скорее увлекается струей воды. Таким образом, по длине пласта образуется несколько зон с различной водонефтенасыщенностью. Типичная картина изменения водонасыщенности по длине пласта в один из моментов времени при вытеснении нефти водой приведена на рис. 3. Эта схема процесса представляется всеми исследователями как суммарный результат проявления капиллярных и гидродинамических сил.[1] Водонасыщенность пласта уменьшается от максимального значения ρmах, соответствующего конечной нефтеотдаче на начальной линии нагнетания воды, до значения насыщенности погребенной воды ρп. При этом в пласте можно отметить три зоны (I, II и III). В первой из них, где водонасыщенность изменяется от ρmах до ρф, на условном контуре вытеснения она плавно понижается по направлению к нефтенасыщенной части пласта. Этот участок характеризует зону водонефтяной смеси, в которой постепенно вымывается нефть. Второй участок (зона II) с большим уклоном кривой представляет собой переходную зону от вымывания нефти к зоне III движения чистой нефти. Эту зону принято называть стабилизированной. Длина ее в естественных условиях может достигать нескольких метров [1].  Рис. 3. Изменение нефтеводонасыщенности по длине пласта при вытеснении нефти водой. Вопрос №3. Особенности фазового состояния многокомпонентных систем. В случае двухкомпонентной (бинарной) системы (смесь двух углеводородов) принципиальным отличием является поведение системы в двухфазной области. На рисунке (рис. 4) представлена фазовая диаграмма для двухкомпонентной системы [4]. Отрезок изотермы в двухфазной области не параллелен оси абсцисс, то есть для превращения в пар всей жидкости необходимо еще больше понизить давление, и точка кипения для каждой изотермы расположится выше точки росы. Вследствие этого неодинаков и состав жидкой и газовой фаз в этих точках.  Рис. 4. Фазовая диаграмма для двухкомпонентной смеси. Рассмотрим фазовую диаграмму для двухфазной системы в координатах «давление – температура» (рис. 2) [4]. При этом, полагая, что состав смеси может меняться, рассмотрим разные соотношения компонентов (в данном случае метана и пропана). Крайняя левая сплошная кривая на этой диаграмме соответствует давлению насыщенного пара чистого метана, крайняя правая – пропана. Между ними расположены петлеобразные кривые, соответствующие различному соотношению этих компонентов в смеси с соответствующей критической точкой. Причем, т.к. точки кипения и росы не совпадают, то с критическими точками идут две линии: точек кипения и точек росы. Огибающая этих точек показывает, как меняются критические значения в зависимости от состава.  Рис. 5. Фазовая диаграмма системы бинарной смеси «метан – пропан» (пунктирная линия – огибающая критических точек). Ширина этих петлеобразных кривых, ограничивающих двухфазную область, будет тем больше, чем больше различаются между собой температуры кипения компонентов смеси. Если при этом меняется и концентрация компонентов в смеси, то ширина петель будет тем меньше, чем меньше содержание одного из компонентов. Это хорошо видно из рисунка 5, на котором представлена диаграмма фазового состояния для бинарной смеси «этан – н-гептан» [4]. Критическая температура различных смесей располагается между критическими температурами ее компонентов [4]. Критическое давление смеси в основном выше, чем критическое давление чистых компонентов. Размер двухфазной области также зависят от состава смеси. Они увеличиваются, когда более равномерное распределение между компонентами смеси. Вопрос №4. Термодинамические свойства газов и нефти. Теплоемкость. Теплоемкость характеризуется при постоянном объеме  и при постоянном давлении и при постоянном давлении  : : ; ;   ; ;  , ,где K– показатель адиабаты; R– газовая постоянная. Теплоемкость нефти с газом, который в ней растворился, зависит от давления, температуры и количества растворенного газа. Теплоемкость пластовых нефтей при постоянном давлении (  меньше, чем у газа и нефтегазовых смесей. Величина меньше, чем у газа и нефтегазовых смесей. Величина  пластовых нефтей меньше, чем для газа и нефтегазовых смесей [1]. пластовых нефтей меньше, чем для газа и нефтегазовых смесей [1].С увеличением температуры и давления теплоемкость увеличивается и выводится линейной функцией этих величин. Но увеличение или уменьшение температуры влияет больше, чем изменение давления. [1] При термодинамических расчетах рассматривают еще двухфазную эффективную теплоемкость. Она дает характеристику пористой среде пласта и пластовой жидкости. Определяется по формуле:  , ,где m– пористость среды, ρ – плотность жидкости,  - теплоемкость жидкости, С – теплоемкость пористой среды. [1] - теплоемкость жидкости, С – теплоемкость пористой среды. [1]При анализе экспериментов по теплоемкости жидкости, не зависимо от качественного и количественного состава нефти и газов показатели однофазной и двухфазной изобарной теплоемкости по величине практически одинаковы [1]. Теплопроводность. Теплопроводность зависит от: минералогического состава, плотности структуры и возраста пород, температуры, давления нефтеводогазонасыщенности, а также от свойств пластовой жидкости и газа. [1] Теплопроводность в пластах происходит за счет теплопроводности пород, пластовой жидкости и газа, а также конвективным переносом тепла. Конвективный перенос тепла происходит за счет перемещения жидкости или газа в пористой среде во время их фильтрации и влечет за собой процессы теплообмена в пласте [1]. Вопрос №5. Давление насыщения нефти газом. Давлением насыщения пластовой нефти газом, называют давление, при котором газ начинает выделяться из жидкости.[1] Экспериментально процесс растворения газа в нефти и выделения газа из нефти можно показать в недеформируемом сосуде с поршнем. [2] В сосуде под поршнем находится нефть с растворенным в ней газом при некотором начальном давлении. Не меняя температуру системы, выдвинем поршень вверх. При этом нефть займет больший объем, а давление под поршнем понизится, и при некотором его значении из нефти начнут выделяться пузырьки газа. Последнему предшествует процесс зародышеобразования новой фазы, который, вообще говоря, является неравновесным и зависит от темпа падения давления в системе во времени.[2] Давление насыщения зависит от составов нефти и газа (повышенное содержание в газе азота существенно повышает давление насыщения), соотношения объемов нефти и газа в залежи, молекулярной массы нефти, пластовой температуры: чем выше температура, тем больше давление насыщения. [3] В условиях природы давление насыщения может быть равным пластовому давлению или быть меньше. Во время, когда давление насыщения равно пластовому давлению, тогда нефть будет считаться насыщенной газом, а когда давление насыщения меньше пластового давления, то нефть недонасыщеная. Разница меж давлением насыщения и пластовым давлением способна меняться в пределах от десятых долей до десятков МПа. [1] Изучение давление насыщения и выделение газа из нефти проводят в лабораторных условиях. Изучают пробы, которые взяли со скважины, в которых нету пористой среды. По итогам изучения проб, делают выводы, что в условиях пласта на естественное выделение газа из нефти влияет порода, количество остаточной вода, ее свойства и другие факторы, которые определенны законам капиллярности и физико-химическими свойствами горных пород и пластовой жидкости. [1] Огромной заинтересованностью является изучение как на разных участках залежи меняется газонасыщеность, которые имеют разные физические свойства горных пород, когда давление снижается ниже давления выделения газа. Из-за разного состава нефти и количества воды рост насыщения газом в малопроницаемых породах меньше, чем на более проницаемых участках залежи. [1] Помимо лабораторных условий изучения газонасыщенности, еще представлено много практических расчетов, которые могут дать оценку параметрам пластовой нефти. Практические расчеты делаются на основании связи между свойствами нефти и гозовым фактором, когда есть метан, азот и плотность дегазированной нефти. [1] Список литературы. Гиматудинов Ш. К. «Физика нефтяного и газового пласта» Москва «Недра» 1982г. Ермилов О. М. «Физика пласта, добыча и подземное хранение газа» Москва «Недра» 1996г Гиматудинов Ш. К. «Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации месторождений» Москва «Недра» 1983г. Сафиева Р. З. «Физика химия нефти» Москва «Химия» 1998г. Баталин О. Ю Брусиловский А. И. Захаров М. Ю. «Фазовые равновесия в системах природных углеводородов» Москва «Недра» 1992г. |