вопросы к зачету (60-65). Вопрос 60 Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства

Скачать 0.82 Mb. Скачать 0.82 Mb.

|

|

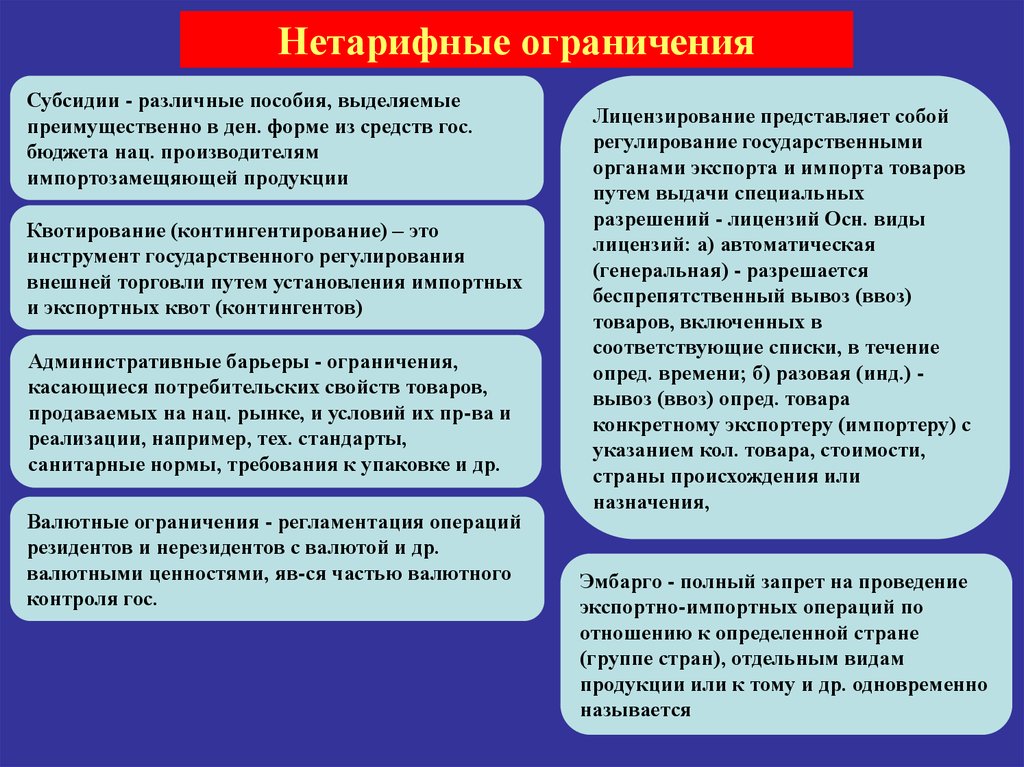

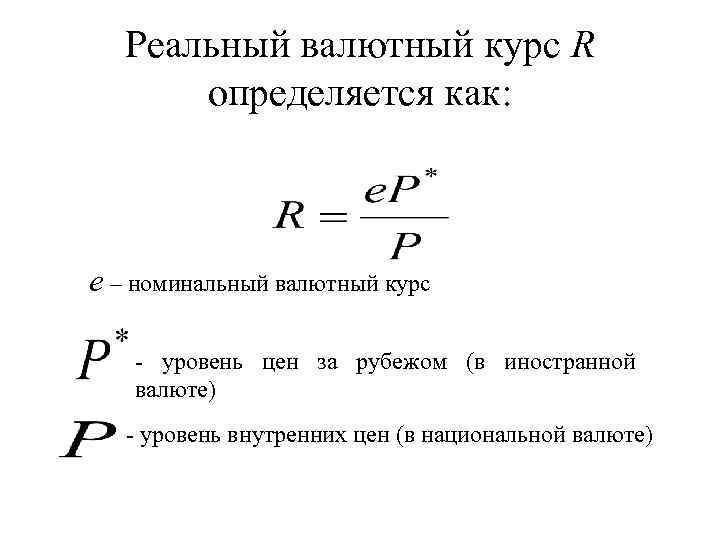

Вопрос 60 Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства Мировое хозяйство представляет собой объективный результат длительного исторического процесса, охватывающего не одно столетие развития производительных сил. Мировое хозяйство - совокупность национальных хозяйств, связанных политическими и экономическими отношениями. Мировое хозяйство — это исторически сложившаяся и постепенно развивающаяся система из национальных хозяйств стран мира, связанных между собой всемирными экономическими отношениями, развивающимися на основе международного географического разделения труда (МГРТ). Мировая экономика - экономическая система, самопроизводящаяся на уровне производительных сил, производственных отношений. Объединены экономические силы, производственные отношения, правовые нормы. Характерные черты современного мирового хозяйства: Развитие международного перемещения и применения факторов производства в результате миграции капитала, технологий, трудовых и информационных ресурсов. Рост на этой основе международных форм производства на предприятиях, располагающихся в разных странах, в первую очередь, в рамках транснациональных корпораций. Формирование и осуществление государственной и международной системы поддержки торговли товарами и услугами и перемещения факторов производства между странами (соответствующая экономическая политика государств - поддержка на двусторонней и многосторонней основе). Возникновение экономики открытого типа в рамках многих государств и межгосударственных объединений, появление специальных сфер экономики открытого типа – СЭЗ, оффшоры, и т.п. К основным особенностям развития мирового хозяйства относятся: целостность формирования мирового хозяйства в современных условиях. Это означает, что в наше время мировое хозяйство развивается и может функционировать как целостный социально-экономический организм; системность мирового хозяйства, т.е. мировое хозяйство развивается как система, имеющая ядро и органично связанные с ним структурные элементы. В современном мире ядром мирового хозяйства можно считать Организацию Объединенных Наций, в частности ее экономические органы, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк и т.д.; диалектичность мирового хозяйства. Развитие мирового хозяйства происходит за счет решения присущих ему внутренних диалектических противоречий, существующих внутри ядра системы мирового хозяйства, в его структурных элементах и во взаимодействии между ними; противоречивость мирового хозяйства. Эта особенность фиксирует конкретное состояние развития отношений между самыми развитыми структурными элементами мирового хозяйства, которые претендуют на абсолютизацию своего приоритета. Речь идет о противоречии прежде всего между основными центрами мирового хозяйства, такими как США, страны Западной Европы, Япония; интегративности мирового хозяйства. В процессе развития мирового хозяйства появляются общие закономерности, свойственные его структурным элементам и мировому хозяйству как целостном образованию. Вопрос 61 Классические теории международной торговли Меркантилистская теория международной торговли Первые попытки теоретического обоснования процессов международной торговли относятся к XV–XVIII векам, когда возникла и развивалась экономическая теория меркантилизма. Меркантилисты считали экономически оправданным только экспорт. Представления меркантилистов основывались на ограниченности мирового богатства, которое, главным образом, ассоциировалось с количеством золота и серебра. Поэтому соответствующая этим представлениям торговая политика была направлена на развитие экспорта и всякое ограничение импортных закупок, т.к. они помогали вывозить деньги из страны. Такая политика способствовала притоку денег, формой аккумуляции которых были накопления. Меркантилисты считали, что экономическая выгода одних участников сделки (экспортеров) оборачивается экономическим ущербом для других (импортеров). В России данной политики придерживался Петр I, который поощрял российскую промышленность и экспорт товаров, в том числе через высокие ввозные пошлины, раздачу привилегий отечественным монополистам. Теория абсолютных преимуществ А. Смита Смит в своей работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776г.) показал, что страны заинтересованы в свободном развитии международной торговли, т.к. могут выигрывать от нее независимо от того, являются ли они экспортерами или импортерами. Он создал теорию абсолютного преимущества. Какая-либо страна обладает абсолютным преимуществом, если есть такой товар, которого на единицу затрат она может производить больше, чем другая страна. Эти преимущества могут, с одной стороны, порождаться естественными факторами – особыми климатическими условиями, наличием природных ресурсов. Естественные преимущества играют особую роль в сельском хозяйстве и в отраслях добывающей промышленности. С другой стороны, преимущества могут быть приобретенными, т.е. обусловленными развитием технологии, повышением квалификации работников, совершенствованием организации производства. В условиях, когда внешняя торговля отсутствует, каждая страна может потреблять только те товары и только то их количество, которое она производит. А. Смит распространил и на мирохозяйственную сферу, впервые теоретически обосновав принцип абсолютных преимуществ (или абсолютных издержек): «Основное правило каждого благоразумного главы семьи состоит в том, чтобы не пытаться изготовить дома такие предметы, изготовление которых обойдется дороже, чем при покупке их на стороне... То, что представляется разумным в образе действия любой частной семьи, вряд ли может оказаться неразумным для всего королевства. Если какая-либо чужая страна может снабдить нас каким-нибудь товаром по более дешевой цене, чем мы в состоянии изготовить его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом» Таким образом, суть взглядов А. Смита состоит в том, что основой развития международной торговли служит различие в абсолютных издержках. Торговля будет приносить экономический эффект, если товары будут ввозиться из страны, где издержки абсолютно меньше, а вывозиться те товары, издержки которых в данной стране ниже, чем за рубежом. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо Страна должна специализироваться на экспорте товаров, в производстве которых она имеет наибольшее абсолютное преимущество (если она имеет абсолютное преимущество по обоим товарам) или наименьшее абсолютное непреимущество (если она не имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров). Он приводит ставший хрестоматийным пример обмена английского сукна на португальское вино, в результате которого получают выгоду обе страны, даже если абсолютные издержки производства сукна и вина в Португалии ниже, чем в Англии. Теорема выравнивания цен на факторы производства (теорема Хекшера - Олина - Самуэльсона) Под воздействием международной торговли относительные цены на товары, участвующие в мировом товарообороте, имеют тенденцию к выравниванию. Это приводит и к выравниванию соотношения цен на факторы производства, используемые при создании этих товаров в различных странах. В соответствии с теоремой Хекшера-Олина-Самуэльсона механизм выравнивания цен на факторы производства состоит в следующем. При отсутствии внешней торговли цены на факторы производства (заработная плата и процентная ставка) будут различаться в обеих странах: цена на избыточный фактор будет относительно ниже, а цена на дефицитный фактор - относительно выше. Участие в международной торговле и специализация страны на производстве капиталоемких товаров приводят к переливу капитала в экспортные отрасли. Спрос на избыточный в данной стране фактор производства превосходит предложение последнего и его цена (процентная ставка) повышается. Напротив, спрос на труд, являющийся дефицитным в данной стране фактором, относительно сокращается, что приводит к снижению его цены - заработной платы. В другой же стране, относительно лучше наделенной трудовыми ресурсами, специализация на производстве трудоемких товаров приводит к значительному перемещению трудовых ресурсов в соответствующие экспортные отрасли. Возрастание спроса на труд ведет к росту заработной платы. Спрос на капитал относительно уменьшается, что обусловливает уменьшение его цены - процентной ставки. Вопрос 62 Теории международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс Леонтьева. Теория соотношения факторов производства Олина - Хекшера В 30-х гг. XX века заметно снизилась роль естественно-природных различий как фактора международной специализации, а в экспорте развитых стран стали преобладать промышленные товары. Модель Хекшера-Олина призвана объяснить причины международной торговли товарами обрабатывающей промышленности. По мнению авторов, межстрановые различия в относительных издержках объясняются тем, что: в производстве различных товаров факторы используются в различных соотношениях; неодинакова относительная обеспеченность стран факторами производства. Отсюда следует закон пропорциональности факторов: в открытой экономике каждая страна стремится специализироваться в производстве товара, требующего больше факторов, которыми страна относительно лучше наделена. В соответствии с их теорией страны экспортируют те товары, в производстве которых в основном используется избыточный фактор. По мнению авторов теории, существует три основных фактора: труд, капитал и земля. Однако теория Хекшера—Олина является двухфакторной, так как в ней сравниваются только два фактора из трех, например труд и капитал. Таким образом, одни товары являются трудоемкими, а другие – капиталоемкими. Различные страны в разной степени наделены трудом и капиталом. Следовательно, в стране, где трудовых ресурсов много, а капитала недостаточно, труд будет сравнительно дешевым, а капитал – дорогим, и наоборот, в стране, где трудовых ресурсов мало, а капитал имеется в достаточном количестве, труд будет дорогим, а капитал – дешевым. Каждая из этих стран будет экспортировать те товары, которые сравнительно дешевле произвести, используя в большей степени «дешевый фактор производства». Теория конкурентных преимуществ Майкла Портера В статье «Конкурентные преимущества стран» в 1990г. М. Портер предложил новый подход к анализу теории международной торговли. Сначала он идентифицировал отрасли, в которых национальные компании добились успеха на международном уровне. Затем проводил исследования, связанные с зарождением отрасли в каждом из государств и последующим ее развитием. Это позволило получить следующие результаты: Конкурентоспособность обусловлена эффективностью компаний по использованию мощностей при производстве товаров и услуг. Производительность заложена в национальном и региональном окружении страны. Конкурентоспособность конкретной страны тесно увязана со способностью национальной промышленности к инновациям и модернизации. В современных условиях роль правительства, главным образом, состоит в создании необходимых условий для активизации деятельности компаний, и она постоянно возрастает. В качестве основного элемента, который обуславливает конкурентоспособность на национальном уровне, Портер называет производительность. Национальные компании повышают производительность путем улучшения качества продукции, применения новых технологий, новых методов работы. По мнению Портера, главными параметрами (детерминантами), определяющими конкурентоспособность страны, а значит и развитие современной внешней торговли, являются: Факторные условия. Портер считает, что эти факторы страной не наследуются, а создаются в процессе расширения производства. Условия спроса. Этот параметр представляет собой требования внутреннего рынка, определяющие развитие фирмы, взаимосвязь с потенциальным развитием мирового рынка. Портер утверждает, что требования внутреннего рынка являются важнейшими для воздействия на деятельность компании. Например, японцы, живущие в небольших комнатах, ориентировались на потребление дешевых энергосберегающих кондиционеров, которые стала выпускать японская промышленность. Впоследствии такие кондиционеры широко использовались во всем мире, что обеспечивало их экспорт японскими компаниями. Близкие и обслуживающие отрасли. Характеризует наличие эффективного производственного окружения, непосредственно влияющего на деятельность фирмы. Итальянские фирмы, производящие ювелирные изделия, процветают потому, что Италия выступает мировым лидером по производству машин для обработки драгоценных камней и металлов. Стратегия фирмы и конкуренция. При этом нельзя выделить какую-либо единую и универсальную систему управления, которая была бы одинаково применима для всех. Итальянским фирмам, лидирующим в производстве мебели, светотехнических устройств, упаковочных машин, свойственны динамизм, отсутствие жестких форм управления, способность к быстрым изменениям. Для немецких фирм, специализирующихся в области производства оптики, точного машиностроения, типична жесткая система централизованного управления. Большое значение теория конкурентных преимуществ придает внутренней конкуренции и географической концентрации. Острая конкуренция на внутреннем рынке стимулирует выход фирмыза границу, способствует поиску внешних рынков. Географическая концентрация усиливает внутреннюю конкуренцию, приводит конкурентную борьбу на уровень ее максимальной интенсивности. Из практики следует, что страна редко имеет одну конкурентоспособную отрасль. Конкурентоспособные отрасли связаны между собой вертикальными (покупатель-продавец) и горизонтальными (общие потребители, технологии, каналы) связями. Одна конкурентоспособную отрасль способствует возникновению другой, и таким образом появляются кластеры (промышленные группы). Кластер – представляет собой географически соседствующие взаимосвязанные компании и связанные с ними организации, действующие в определенной сфере и характеризующиеся общностью деятельности, взаимодополняющие друг друга. Близость между компаниями в кластере и как следствие этого – наличие контактов, связей по поставкам и технологиям обусловливают интенсивный обмен информацией внутри кластера. Иногда повышенный местный спрос способствует зарождению кластера. Парадокс Леонтьева Исследуя структуру экспорта и импорта США, Леонтьев обнаружил, что в экспорте США преобладали относительно более трудоемкие товары, а в импорте – капиталоемкие. Учитывая, что в послевоенные годы в США капитал был относительно избыточным фактором производства, а уровень зарплаты был значительно выше, чем в других странах, этот результат противоречил теории Хекшера-Олина и потому получил название «парадокс Леонтьева». Леонтьев выдвинул гипотезу, что в любой комбинации с данным количеством капитала 1 человеко-год американского труда эквивалентен 3 человеко-годам иностранного труда. Он предположил, что большая производительность американского труда связана с более высокой квалификацией американских рабочих. Леонтьев провел статистическую проверку, которая показала, что США экспортируют товары, требующие более квалифицированного труда, чем импортные. В соответствии с этой теорией в производстве участвуют не три фактора, а четыре: квалифицированный труд, неквалифицированный труд, капитал и земля. Относительное изобилие профессионального персонала и высококвалифицированной рабочей силы ведет к экспорту товаров, для изготовления которых необходим квалифицированный труд. Изобилие неквалифицированной рабочей силы способствует экспорту товаров, для производства которых высокая квалификация не требуется. Вопрос 63 Политика протекционизма: сущность, причины, последствия Протекционизм - государственная экономическая политика, сутью которой является защита отечественных производителей товаров от конкуренции со стороны фирм других стран с помощью установления различного рода ограничений на импорт. Причины существования протекционизма: Для развитых стран - это стремление поощрить собственных производителей и защитить их от международной конкуренции. В развивающихся странах (в виде ограничений на ввоз промышленных товаров из-за рубежа) для защиты развивающейся национальной промышленности для проведения индустриализации (было успешно осуществлено в Индии). Если большой внешний долг - то для экономии валюты страны. Формы протекционизма: селективный протекционизм – направлен против отдельных стран или отдельных товаров; отраслевой протекционизм – защищает определенные отрасли, прежде всего сельское хозяйство, в рамках аграрного протекционизма; коллективный протекционизм – проводится объединениями стран в отношении стран, в них не входящих; скрытый протекционизм – осуществляется методами внутриэкономической политики. Выгоды от протекционизма: расширение отечественного производства (следует отметить, что данную задачу можно решить за счет субсидий производителям продукции, конкурирующей с импортом. Это выгоднее для страны, так не происходит сокращения объема потребления, не растут цены, расширяется национальное производство. Единственный недостаток – государство несет затраты на субсидирование); увеличение занятости в стране; защита молодых отраслей; содействие структурной перестройке национальной экономики; перераспределение дохода внутри страны; национальный престиж; национальная оборона. Минусы протекционизма: консервация технологической отсталости сложность в определении перспективных для данной страны отраслей сложность в определении отраслей, от которых зависит безопасность страны рост цен, который при высокой эластичности спроса снижает доходы государства наносит ущерб экономическим интересам потребителей национальная экономика не может оптимально использовать преимущества международной специализации обладает определенным мультиплицирующим эффектом Вопрос 64 Нетарифные ограничения в международной торговле Нетарифные методы регулирования международной торговли подразделяются на количественные, скрытые и финансовые. Большинство из них, в отличие от таможенных тарифов, слабо поддаются количественной оценке и поэтому плохо отражены в статистике. Именно это качество нетарифных методов дает возможность правительствам использовать отдельные из них или какую-либо их комбинацию для достижения своих целей в области торговой политики.   Вопрос 65 Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный валютный курс Валютный рынок — это сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операции по купле-продаже иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, то есть обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному номинальному валютному курсу, а также операций по инвестированию валютного капитала. Валюта - как денежная единица страны и как денежные знаки иностранных государств. Валюта - особый способ использования национальных денег в международном платежно-расчетном обороте. Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах. Обменный курс валют (валютный курс) отражает стоимость национальной валюты на мировом рынке. В качестве цены, выраженной в иностранной валюте, этот курс имеет первостепенное значение для масштабов внешнеторговых операций. Принципы ценообразования на валютных рынках устанавливает правительство страны путем выбора соответствующей системы обменного курса. При этом различают свободный (гибкий, плавающий) и твердый (фиксированный) валютный курс. При свободном формировании обменного курса изменения в соотношении обмена (ревальвация / девальвация) происходят без государственного вмешательства на валютном рынке в зависимости от соотношения спроса и предложения на валюту. Если при этом эмиссионный банк в ограниченной мере вмешивается с целью недопущения сильных отклонений в колебаниях курса и устанавливает пределы свободных колебаний курса, то говорят о «валютном коридоре». Когда цена валюты приближается к верхней или нижней границе этих пределов, то Центральный банк проводит интервенции: приближение к нижнему пределу требует покупки ЦБ этой валюты в обмен на иностранную валюту или золото и наоборот. В случаях с твердыми валютными курсами для изменения паритетов требуется политическое решение, которое необходимо тогда, когда на рынке валют создается продолжительное неравновесие. Реальный валютный курс – относительная цена товаров, произведенных в двух странах; можно определить, как отношение цен товаров двух стран, взятых в соответствующей валюте. Номинальный валютный курс показывает обменный курс валют, действующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны. Чем ниже реальный обменный курс, тем дешевле отечественные товары и выше чистый экспорт. Обычно разделяют курсы валют на фиксированные и плавающие. Главной особенностью фиксированного валютного курса является то, что его колебания проходят в малом диапазоне. Плавающие же валютные курсы, напротив, полностью определяются рыночным предложением и спросом на валюту и терпят значительные колебания величины. Основой фиксированного курса является валютный паритет, определяемый как официально установленное соотношение между денежными единицами разных стран. В условиях плавающих курсов валютный курс, так же, как и цена любого товара, определяется рыночным распределением спроса и предложения. Существенные колебания под влиянием спроса и предложения могут быть как у сильных, так и слабых валютных курсов.   |