Экономика зачет. Вопросы к зачёту по Экономике для юристов

Скачать 440.36 Kb. Скачать 440.36 Kb.

|

З А К Л Ю Ч Е Н И Е(краткие выводы) В данной работе были рассмотрены экономические и юридические аспекты понятия «собственность». 1.Присвоение ресурсов и жизненных благ может быть свободным или ограниченным. Последнее является наиболее характерным. Собственность представляет собой закрепление права контроля экономических ресурсов и жизненных благ за определенными субъектами. 2. Основными формами собственности являются частная и государственная. Собственность приводит в порядок экономическое взаимодействие, является важным элементом его организации. 3. Общество формирует права частной собственности. Реальные права всегда меньше потенциальных. В то же время сам собственник нередко ограничивает свои права с целью получения наибольшей выгоды от пользования собственностью. 4. Приватизация – это отчуждение путем продажи или безвозмездной передачи государственной собственности в пользу частных лиц. Россия стремится с помощью приватизации ускорить процесс формирования полноценного частного сектора экономики, вовлечь факторы свободной инициативы и личной заинтересованности. Перечень прав собственности Оноре1. Право владения, т.е. право исключительного физического контроля над вещью; 2. Право пользования, т.е. право применения полезных свойств вещи для себя; 3. Право управления, т.е. право решать, кто и как будет использовать вещь (право на оборот и извлечение выгоды из него); 4. Право на доход, т.е. право обладать результатами от использования вещи; 5. Право суверена (право на передачу власти над собственностью), т.е. право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение вещи; 6. Право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации вещи и от вреда со стороны внешней среды; 7. Право на передачу в наследство; 8. Право на бессрочность обладания; 9. Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность передачи вещи в залог или взыскания в уплату долга; 10. Право на остаточный характер, т.е. право на восстановление нарушенных прав собственности (т.е. право на существование процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий); 11. Право на запрещение вредного использования вещи (т.е. способом, наносящим вред внешней среде). В рамках «пучка прав собственности» можно особо выделить два вида экономических прав: во-первых, права, связанные с использованием полезных свойств объекта (его потребительной ценности) для определенных целей, - права хозяйствования (в простейшем случае - право пользования); во-вторых, права, связанные с возможностью передачи прав хозяйствования другим агентам, - права собственности в узком смысле (в простейшем случае - право распоряжения). Указанные права могут перемещаться от агента к агенту относительно независимо (автономно) друг от друга. Например, собственником легкового автомобиля может быть один человек, а пользоваться им по доверенности - другой. При этом первый может передать свои права собственника третьему человеку, не интересуясь мнением второго - непосредственного пользователя. Обычно агент, пользующийся правами хозяйствования на определенный объект, но не являющийся его собственником, имеет (получает) права собственности на другие объекты (в частности, результаты, или «плоды», использования объекта). Рыночный спрос и рыночное предложение. Рыночное равновесие. Спрос на какой-либо товар или услугу - это желание и возможность потребителя купить определенное количество товара или услуги по определенной цене в определенный период времени. Различают: индивидуальный спрос - это спрос конкретного субъекта; рыночный спрос - это спрос всех покупателей на данный товар. Объем спроса - это то количество товара или услуги, которое потребители согласны купить по определенной цене в течении определенного периода времени. Изменение в величине спроса - это движение вдоль кривой спроса. Происходит при изменении цены товара или услуги при прочих равных условиях. Закон спроса: при прочих равных условиях, как правило, чем меньше цена товара, тем больше потребитель готов его купить, и наоборот, чем больше цена товара, тем меньше потребитель готов его купить.  Факторы, оказывающие влияние на спрос: доходы потребителей; вкусы и предпочтения потребителей; цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары; запасы товаров у потребителей (ожидание потребителей); информация о товаре; время, затраченное на потребление. При изменении прочих факторов и постоянной цене товара произойдет изменение самого спроса. В результате изменения спроса потребители готовы покупать больше (или меньше) товаров, чем раньше, при той же цене, или готовы платить за прежнее количество товаров более высокую цену.  Предложение какого-либо товара или услуги - это готовность производителя продать определенное количество товара или услуги по определенной цене за определенный период времени. Объем предложения - то количество товара или услуги, которое готовы продать продавцы по определенной цене в течение определенного периода времени. Зависимость между объемом и ценой предложения выражается в законе предложения: при прочих равных условиях объем предложения товара увеличивается, если цена на товар возрастает и наоборот. Факторы, оказывающие влияние на предложения: изменение цен на факторы производства; технический прогресс; сезонные изменения; налоги и субсидии; ожидания производителей; изменение цен на сопутствующие товары. Изменение объема предложения происходит, если все определяющие предложение товара факторы остаются постоянными, а изменяется только цена рассматриваемого товара. Таким образом, если изменяется цена, то происходит движение вдоль линии предложения. При изменении других факторов, определяющих предложение, и постоянной цене товара происходит изменение самого предложения, и линия предложения на графике сдвигается.  Рыночное равновесие Линии спроса и предложения пересекаются в точке, где цена, по которой покупатели согласны купить определенное количество товара, равна цене, по которой производители готовы продать это же количество товара. Точка пересечения линий предложения (S) и спроса (D) - точка Е, называется точкой равновесия. Когда рынок находится в этой точке, установившаяся цена устраивает как покупателей, так и продавцов и у них нет причин требовать ее изменения. Такое состояние рынка называется рыночным равновесием. Объем продаж в этой точке называется равновесным объемом рынка (Qе). Цена в этой точке называется равновесной (рыночной) ценой (Pе). Таким образом, рыночное равновесие - это состояние рынка, при котором объем спроса равен объему предложения. Если сложившаяся на рынке цена будет отличаться от равновесной, то под действием рыночных механизмов она будет изменяться до тех пор, пока не установится на равновесном уровне и объем спроса не станет равен объему предложения. Производство и издержки производства в краткосрочном периоде. Условие максимизации прибыли. Краткосрочный период – период, слишком короткий, чтобы предприятие смогло изменить свои производственные мощности, но достаточно продолжительный для изменения степени интенсивности использования этих фиксированных мощностей. В краткосрочном периоде труд считается переменным фактором, а капитал – постоянным. При этом можно выделить общий, средний и предельный продукт переменного фактора. Общий продукт (Q) – общий объём продукции, получаемый с использованием данного переменного фактора. Средний продукт (AP) – отношение общего выпуска к общему количеству использованных переменных факторов. Предельный продукт (МР) – приращение общего выпуска при увеличении переменного фактора на одну единицу.

МРL = ΔQ / Δ L, где MPL – предельный продукт труда; ΔL – изменение количества труда; ΔQ – изменение количества капитала. Начиная с определенного момента времени, последовательное присоединение единиц переменного фактора (например, труда) к неизменному, фиксированному ресурсу (например, капиталу или земле) дает уменьшающийся добавочный, или предельный продукт в расчете на каждую последующую единицу переменного ресурса. Данная зависимость получила название закона убывающей предельной отдачи. Таблица 12 Числовая иллюстрация закона убывающей отдачи

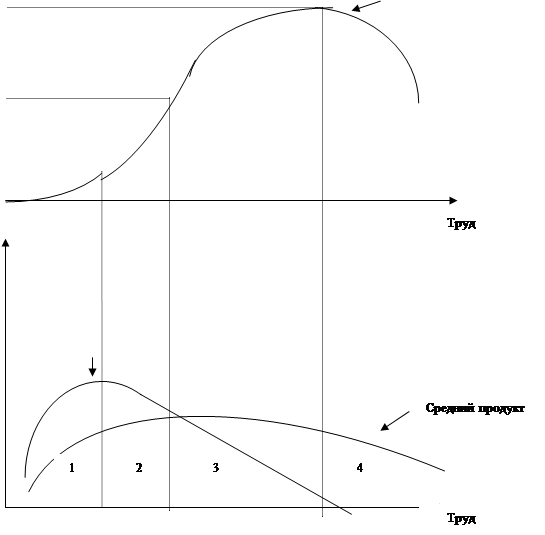

Таблица показывает числовую иллюстрацию закона убывающей отдачи. Появление первых двух рабочих сопровождается растущей отдачей, поскольку их предельные продукты равны 10 и 15 единицам соответственно. Затем, начиная с третьего рабочего, предельный продукт последовательно убывает и для восьмого рабочего он сводится к нулю, а для девятого приобретает отрицательное значение. Динамику валового выпуска, предельного и среднего продуктов в зависимости от изменения переменного фактора можно представить графически (рис. 40). Зона 1 – Предельный продукт растет и достигает максимума, соответственно средний и суммарный продукт тоже возрастают; Зона 2 – Предельный продукт начинает снижаться, в то время как средний продукт еще возрастает, достигая в итоге своего максимума. Возрастает и суммарный продукт, поскольку предельный продукт все еще положителен. Зона 3 – Предельный продукт продолжает уменьшаться, но он пока положителен: суммарный продукт еще возрастает. Как только предельный продукт становится нулевым, суммарный выпуск достигает максимума. Средний продукт начинает снижаться, хотя и медленнее предельного продукта. Зона 4 – Предельный продукт становится отрицательным, средний и суммарный продукт снижаются.

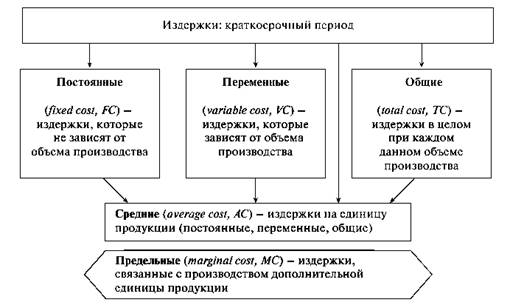

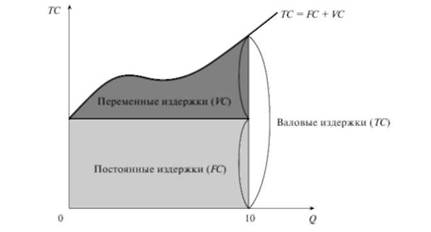

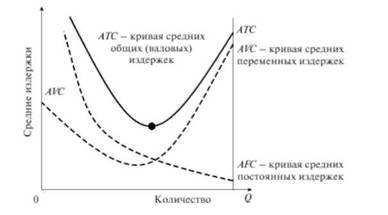

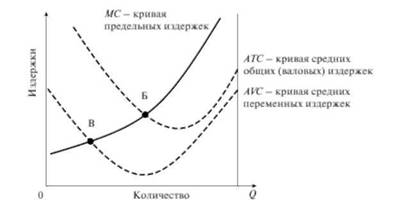

Рис. 40. Валовой выпуск, предельный и средний продукт Зона 4 не интересует рационально мыслящего предпринимателя, поскольку дополнительное использование переменного ресурса только уменьшает выпуск. Зоны 1 и 2 неэффективны из-за дисбаланса между переменным и постоянным ресурсами при недоиспользовании первого. Оптимальной с точки зрения общей эффективности является зона 3. Несмотря на то, что эффективность переменного ресурса снижается, увеличение его применения способствует росту отдачи от постоянного фактора и ведет к росту общей эффективности. Взаимосвязь между совокупным, средним и предельным продуктами выражается в следующих моментах: 1) при увеличении переменного фактора совокупный продукт всегда растет, если значения предельного продукта положительны, и снижается, если значения предельного продукта отрицательны; 2) совокупный продукт достигает своего максимума, когда предельный продукт равен нулю; 3) средний продукт от переменного фактора растет до тех пор, пока его значения ниже значений предельного продукта, и снижается, если они выше значений предельного продукта. 4) В случае равенства значений среднего и предельного продуктов средний продукт достигает своего максимума. Издержки (cost) - сумма затрат на производство товаров и услуг в течение определенного периода времени. Издержки - расчетная величина. Выбор ресурсов для производства какого-либо товара означает невозможность использования этих ресурсов для создания какого-то другого, альтернативного товара (услуги). Издержки фирмы подразделяются на внешние и внутренние. Внешние издержки (external costs) - расходы, которые фирма несет "из своего кармана" на приобретение людских и материальных факторов производства, или "наемных" ресурсов. Они рассматриваются как явные издержки, так как это расходы фирмы на приобретение у внешнего поставщика необходимых ресурсов. Внутренние (неявные, скрытые) издержки (implicitcosts) - это расходы фирмы за использование собственного ресурса. Они рассматриваются как вмененные (альтернативные) издержки. Например, использование труда собственника данной фирмы другим производителем в качестве менеджера компании. Жалованье, которое он получит в другом месте, является вмененными (альтернативными) издержками. Бухгалтерские издержки равны внешним издержкам. Экономические (общие) издержки - сумма внешних и внутренних издержек, или явных и неявных (альтернативных) издержек. Учет не только явных, но и альтернативных издержек позволяет более точно оценить экономическую прибыль фирмы. Экономическая прибыль - разница между валовым доходом и издержками (явными и альтернативными). Издержки производства в краткосрочном периоде Краткосрочный период - это период времени слишком короткий, чтобы фирма смогла изменить свои постоянные ресурсы, или производственные мощности. Виды издержек в краткосрочном периоде приведены на рис. 7.1.  Рис. 7.1. Виды издержек в краткосрочном периоде Издержки производства в краткосрочном периоде зависят не только от цен, но и от количества потребляемых ресурсов, так как в течение краткосрочного периода фирма может изменить объем производства путем соединения изменяющегося количества ресурсов с фиксированными производственными мощностями. В связи с этим издержки производства в краткосрочном периоде подразделяются на постоянные, переменные, общие, средние и предельные. Постоянные издержки (fixed cost, FC) - издержки, которые не зависят от объема производства. Они всегда будут иметь место, даже если фирма ничего не выпускает. К ним относятся: аренда, отчисления на амортизацию зданий и оборудования, страховые взносы, расходы на капитальный ремонт, оплата обязательств по облигационным займам, жалованье высшему управленческому персоналу и т.д. Постоянные издержки остаются неизменными при всех уровнях производства, включая нулевой. Графически их можно представить в виде прямой, параллельной оси абсцисс (рис. 7.2). Она обозначается прямой линией /-"С.  Рис. 7.2. График постоянных, переменных и валовых издержек Переменные издержки (variable cost, VC) - издержки, которые зависят от объема производства. К ним относятся затраты на заработную плату, сырье, топливо, электроэнергию, транспортные услуги и т.п. В отличие от постоянных переменные издержки изменяются в прямой зависимости от объема производства. Графически они изображаются в виде восходящей кривой (см. рис. 7.2), обозначаемой линией VC. Кривая переменных издержек показывает, что с ростом выпуска продукта растут переменные издержки производства. Различие между постоянными и переменными издержками имеет существенное значение для каждого бизнесмена. Переменными издержками предприниматель может управлять, так как их величина изменяется в течение краткосрочного периода в результате изменения объема производства. Постоянные же издержки находятся вне контроля администрации фирмы, так как они обязательны и должны быть оплачены независимо от объема производства. Общие, или валовые, издержки (total cost, ТС) - издержки в целом при данном объеме производства. Если наложить друг на друга кривые постоянных и переменных издержек, то получим новую кривую, отражающую общие издержки (см. рис. 7.2). Она обозначается кривой ТС. Таким образом, ТС= FC+ VC. В экономическом анализе кроме средних общих издержек используются такие понятия, как средние постоянные и средние переменные издержки. Рассчитываются они следующим образом: средние постоянные издержки (AFC) равны отношению постоянных издержек (FC) к выпуску продукции (Q): AFC = FC/Q. Средние переменные издержки (AVC), по аналогии, равны отношению переменных издержек (VC) к выпуску продукции: AVC = VC/Q. Средние общие издержки (average total cost, АТС, иногда АС) равны отношению суммы средних постоянных и переменных издержек к выпуску продукции: Величина средних постоянных издержек непрерывно уменьшается по мере роста объема производства, поскольку фиксированная сумма издержек распределяется на все большее и большее количество единиц продукции. Средние переменные издержки изменяются в соответствии с законом убывающей отдачи. Показатели средних общих издержек обычно используются для сравнения с ценой, которая всегда указывается в расчете на единицу продукции. Такое сравнение дает возможность определить величину прибыли, что позволяет наметить тактику и стратегию фирмы в ближайшее время и на перспективу. График средних общих издержек мы получаем через суммирование графиков средних постоянных и средних переменных издержек. Графически кривая средних общих (валовых) издержек изображается кривой АТС (рис. 7.3).  Рис. 7.3. Кривые средних издержек Из рисунка 7.3 видно, что кривая средних издержек имеет ^-образную форму. Это говорит о том, что средние издержки могут быть равны рыночной цене, а могут отклоняться от нее. Фирма рентабельна или прибыльна в том случае, если рыночная цена выше средних издержек. Наиболее эффективным выпуском продукции будет тот, который соответствует минимальному размеру средних общих издержек, т.е. на единицу выпуска будет приходиться минимальное количество затрат на ее производство. На рисунке ситуация эффективности производства обозначена черной точкой. Эта точка (минимум средних общих издержек) характеризует наиболее эффективную величину выпуска. Эффективность - характеристика соотношения объема произведенных благ и затрат на их производство. Важное значение для определения стратегии фирмы в экономическом анализе отводится предельным издержкам. Предельные, или маржинальные, издержки (marginal cost, МС) - это издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции. МС можно определить для каждой добавочной единицы продукции путем деления изменения прироста суммы общих издержек (dTC) на величину прироста выпуска продукции (dQ): Предельные издержки показывают, во сколько обойдется фирме увеличение объема выпуска продукции на одну единицу. Графически кривая предельных издержек представляет собой восходящую линию МС, пересекающуюся с кривой средних общих издержек АТС и кривой средних переменных издержек А УС (рис. 7.4). Кривая предельных издержек пересекает кривые средних переменных и средних общих издержек в точках их минимума. После этих точек указанные издержки начинают возрастать, а издержки на факторы производства - увеличиваться. Сравнение средних переменных и предельных издержек производства - это важная информация для управления фирмой, определения оптимальных размеров производства, в пределах которых компания устойчиво получает доход.  Рис. 7.4. Кривая предельных издержек Поскольку в краткосрочном периоде капитал остается неизменным, то приспособление объемов производства фирмы к рыночным условиям для максимизации прибыли или (а такое тоже бывает довольно часто) минимизации убытков достигается маневрированием переменными затратами. Максимизация прибыли (минимизация убытков) достигается при объеме производства, соответствующем точке равновесия предельного дохода и предельных издержек. Эта закономерность называется правилом максимизации прибыли. Правило максимизации прибыли означает, что предельные продукты всех факторов производства в стоимостном выражении равны их ценам или что каждый ресурс используется до тех пор, пока его предельный продукт в денежном выражении не станет равнозначен его стоимости. Увеличение выпуска продукции повышает прибыль предприятия. Но только в том случае, если доход от продажи дополнительной единицы продукции превышает издержки производства данной единицы (MR больше MC). На рис. 1 этому условно соответствуют объемы выпуска А, В, С. Получаемые в результате выпуска этих единиц дополнительные прибыли выделены на рисунке жирными линиями.  MR – предельный доход; MC – предельные издержки. Рис. 1. Правило максимизации прибыли. Когда издержки, связанные с выпуском еще одной единицы продукции, выше приносимого за счет ее реализации дохода, то предприятие лишь увеличивает свои убытки. Если MR меньше MC, то производить дополнительный товар невыгодно. На рисунке эти убытки отмечены жирными линиями над точками D, Е, F. В этих условиях максимальная прибыль достигается при том объеме производства (точка О), где кривая предельных издержек в своем возрастании пересечет кривую предельного дохода (MR = MC). Пока MR больше MC, увеличение производства дает возрастающую меньше прибыль. Когда же после пересечения кривых устанавливается соотношение MR MC, к увеличению прибыли ведет сокращение производства. Прибыль растет при приближении к точке равенства предельных издержек и дохода. Максимум прибыли достигается в точке О. В условиях совершенной конкуренции предельный доход равен цене товара. Поэтому правило максимизации прибыли может быть представлено в другом виде: Р = MC. На рис. 2 правило максимизации прибыли применено к процессу выбора оптимального объема производства для трех важнейших рыночных ситуаций.  Рис. 2. Оптимизация объема производства в условиях максимизации прибыли А), минимизации убытков Б), и прекращения производства В). В условиях совершенной конкуренции максимизация прибыли (минимизация убытков) достигается при объеме производства, соответствующем точке равенства цены и предельных издержек. Рис. 2 показывает, как происходит выбор в условиях максимизации прибыли. Максимизирующая прибыль предприятия устанавливает объем своего производства на уровне Qo,, соответствующем точке пересечения кривых MR и MC. На рисунке она обозначена точкой О. Максимизация прибыли — усилия, которые направлены на получение максимального дохода от деятельности предприятия. Достигнуть этого показателя можно, если объем производства соответствует точке равновесия предельных издержек и предельного дохода. Максимизация прибыли при разных условиях отличается: в условиях несовершенной конкуренции; прибыль при монополии (на рынке отсутствуют другие производители); прибыль при олигополии (небольшое число компаний-конкурентов); Чтобы добиться максимизации прибыли в долгосрочном периоде организации необходимо учитывать изменение цен, вероятность появления новых конкурентов или, наоборот, их уменьшение. Каждое предприятие, которое стремится функционировать эффективно, должно рационально использовать внешние и внутренние ресурсы. Компания может достичь наилучшего результата, когда разность между доходом и издержками будет рекордной. |