Церковное земледелие, в средневековой России. Реферат Церковное землевладение в средневековой России. Введение Способы образования церковных владений

Скачать 362.51 Kb. Скачать 362.51 Kb.

|

|

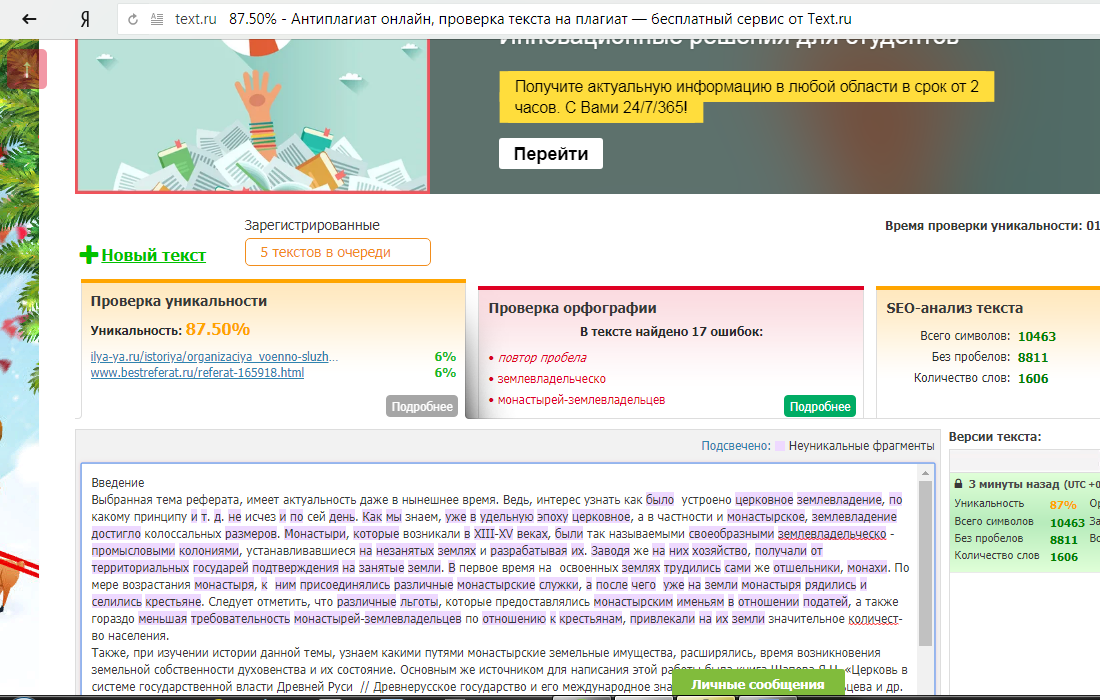

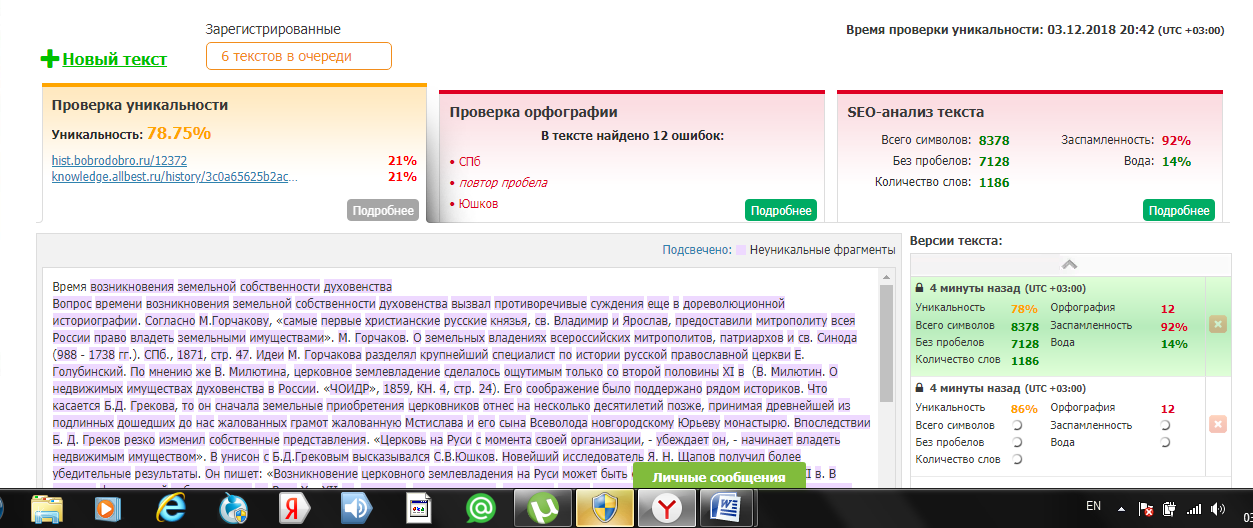

Содержание Введение……………………………………………...…………..…...3 Способы образования церковных владений………………………..5 Время возникновения земельной собственности духовенства…....9 Состояние церковного землевладения к началу ХVI века ............12 Заключение……………………...………………………….………..15 Список использованной литературы…………..……….………….16 Введение Выбранная тема реферата, имеет актуальность даже в нынешнее время. Ведь, интерес узнать как было устроено церковное землевладение, по какому принципу и т. Д не исчез и по сей день. Как мы знаем, уже в удельную эпоху церковное, а в частности и монастырское, землевладение достигло колоссальных размеров. Монастыри, которые возникали в XIII-XV веках, были так называемыми своеобразными землевладельческо - промысловыми колониями, устанавливавшиеся на незанятых землях и разрабатывая их. Заводя же на них хозяйство, получали от территориальных государей подтверждения на занятые земли. В первое время на освоенных землях трудились сами же отшельники, монахи. По мере возрастания монастыря, к ним присоединялись различные монастырские служки, а после чего уже на земли монастыря рядились и селились крестьяне. Следует отметить, что различные льготы, которые предоставлялись монастырским именьям в отношении податей, а также гораздо меньшая требовательность монастырей-землевладельцев по отношению к крестьянам, привлекали на их земли значительное количество населения. Также, при изучении истории данной темы, узнаем какими путями монастырские земельные имущества, расширялись, время возникновения земельной собственности духовенства и их состояние. Основным же источником для написания этой работы была книга Щапова Я.Н. «Церковь в системе государственной власти Древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение / под ред. А.П. Новосельцева и др. М. : Наука, 1965. С. 279-355.» Способы образования церковных владений Способы образования церковных владений были разнообразны. Вероятно, первоначальный церковный земельный фонд образовался путем пожалования князя. B исторической литературе XIX в. имел место оживленный спор по вопросу о времени возникновении церковного землевладения. Положение о том, что оно существовало со времен князя Владимира, было высказано М. И. Горчаковым. Он отмечал, что по Уставу князя Владимира, по крайней мере, Десятинная церковь наделялась не только отдельными земельными участками, но и городами, и, следовательно, церковная собственность стала развиваться уже с первых лет принятия христианства. (Горчаков М. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и Св. Синода (988 - 1738 гг.) C отрицанием этой точки зрения выступил и В. Милютин (Милютин В. о недвижимых имуществах духовенства в России// Чтения Общества истории и древностей российских. 1859.-581с. Кн. 4). Он считал недостоверным постановление князя Владимира, о котором говорилось выше, и вопрос о времени появления первых церковных земель предлагал решать на основе летописных данных, которые относятся к XII в. Некоторые другие исследователи, поддерживавшие эту точку зрения, отмечали, что и при князе Ярославе достоверных сведений о церковных землях в исторических памятниках нет, и на основании этого приходили к выводу, что и в период правления Ярослава церковного землевладения не существовало. Ho трудно предположить, что при быстром развертывании церковных учреждений, при организации митрополий, епархий, монастырей и отдельных приходских церквей не были заняты и использованы (освоены) различного рода земли, хотя бы для элементарного церковного хозяйства. Прежде всего, нужно иметь в виду, что церковные учреждения быстро обрастали различного рода «церковными и богадельными людьми», для содержания которых нужно было много съестных припасов и вообще продуктов сельского хозяйства. Зная состояние товарного хозяйства в конце X и начале XI вв., нельзя предполагать, что все продукты, необходимые для церковных и монастырских людей, покупались на рынке. Следовательно, для церковных учреждений владение землей было насущной необходимостью, и поэтому нет серьезных оснований сомневаться в достоверности поздних источников, говорящих о факте существования владений уже в первые годы христианства на Руси. Более поздние памятники — летописи XI и XII вв., а также другие памятники, относящиеся к этому периоду, — полны известиями о церковных селах и угодьях повсеместно по Русской земле: и в Киевщине, и в РостовоСуздальской земле, и в Новгороде, и в Смоленске. Так, из летописи известно, что Антоний Печерский получил при князе Изяславе гору «яже есть над Печерою». B Киевском Патерике рассказывается, что многие приносили Феодосию Печерскому «от имений своих на утешение братии и на устроение монастыря, другие же и села вдаваху». Значительное земельное пожалование — Небольская, Деревская и Лучьская волости — было дано Киево-Печерскому монастырю Ярополком Изяславичем. Рассказывая о набегах половцев, летопись отмечает факт разгрома ими территорий, принадлежавших монастырю: «...Зажгоша болонье около града и возвратишася в монастырь, вожгоша Стефанечь монастырь, и деревне, и Германечь» (Лаврентьевская летопись, под 1096 г.). O передаче князьями земель церкви говорит также грамота о пожаловании князем Мстиславом Владимировичем и его сыном Всеволодом Юрьеву монастырю с. Буец «с данию, вирами, продажами и веном (т.е. с брачными пошлинами)». B прежней исторической литературе характер этого пожалования считался спорным. Одни говорили, что по этой грамоте Юрьеву монастырю жаловался уголовный суд, другие — только доходы с уголовного суда. Ho, при этом спорящие не указывали, в чем же заключалась разница между пожалованием уголовного суда и доходами с уголовного суда, переданными представителям монастыря. А. E. Пресняков сделал вывод, что монастырю было дано земельное пожалование, соединенное с передачей определенных прав на княжеские доходы, шедшие с населения с. Буец. Фактически летописное свидетельство показывает, что к середине XII в. стала стираться грань между пожалованием сборов с данной территории и пожалованием собственно этой территории. Летопись сообщала также о том, что при образовании в Смоленске епископии она сразу же получила от ее организатора, князя Ростислава Смоленского, несколько сел. Подобно княжескому землевладению церковное землевладение состояло не только из отдельных сел, волостей, но и из городов. Как известно (хотя достоверность этих сведений некоторыми историками не признана), по Уставу князя Владимира церкви была дарована десятая часть городов. Наиболее раннее достоверное известие о церковных городах относится к 1123 г. Летопись сообщала под этим годом, что «митрополит Никита в своем граде Синелице затвори и темнице злого еретика Дмитра» (Никоновская летопись, под 1123 г.). To, что церкви действительно принадлежали города, подтверждалось более поздними летописными свидетельствами. Так, под 1169 г. говорилось о Полонном, десятинном граде церкви Богородицы. Начиная с этого времени исторических сведений о фактах владения церковными учреждениями не только волостями, но и городами имеется очень много. Нередко церкви принадлежала не вся, но часть городской территории. Так, летопись рассказывает, что князь Олег, воюя с князем Мстиславом, «сповеле зажещи Суздаль город, токмо остася двор монастырский, Печерского монастыря и церквы, яже тамо есть св. Димитрия, юже бе дал Евфрем и с селы» (Лаврентьевская летопись, под 1096 г.). Нередко сведения о передаче церкви городов скрыты иной информацией. Например, в летописи рассказывается о благодеяниях, оказанных Андреем Боголюбским владимирской церкви, и при этом указывается, что церкви были переданы «свободы купленные с данью». B дальнейшем повествовании об этих свободах не упоминается, а говорится уже о городах Васильеве и Мическе. Как известно, впоследствии Ростиславичи отобрали то, что пожаловал князь Андрей, а когда они были изгнаны, то церкви были возвращены «городы св. Богородици, яже бе отьял Ярополк» (Ипатьевская летопись, под 1159 г.). Наряду с пожалованиями князей огромное значение для роста церковной собственности имели различного рода пожертвования со стороны других землевладельцев — бояр. Таких земельных пожертвований очень много, особенно передач по завещанию. Ho церковь, естественно, не ограничивалась безмездными способами увеличения своих земель. Она, начиная с XII в., с большой энергией стала экспроприировать, покупать, выменивать, получать по невыкупленным залогам отдельные земельные участки, постепенно их округляя. Наконец, вполне вероятно, что церковь культивировала никем не занятые земли, населяя их зависимым крестьянством. Время возникновения земельной собственности духовенства Вопрос времени возникновения земельной собственности духовенства вызвал противоречивые суждения еще в дореволюционной историографии. Согласно М.Горчакову, «самые первые христианские русские князья, св. Владимир и Ярослав, предоставили митрополиту всея России право владеть земельными имуществами». М. Горчаков. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. Синода (988 - 1738 гг.). СПб., 1871, стр. 47. Идеи М. Горчакова разделял крупнейший специалист по истории русской православной церкви Е. Голубинский. По мнению же В. Милютина, церковное землевладение сделалось ощутимым только со второй половины XI в (В. Милютин. О недвижимых имуществах духовенства в России. «ЧОИДР», 1859, КН. 4, стр. 24). Его соображение было поддержано рядом историков. Что касается Б.Д. Грекова, то он сначала земельные приобретения церковников отнес на несколько десятилетий позже, принимая древнейшей из подлинных дошедших до нас жалованных грамот жалованную Мстислава и его сына Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю. Впоследствии Б. Д. Греков резко изменил собственные представления. «Церковь на Руси с момента своей организации, - убеждает он, - начинает владеть недвижимым имуществом». В унисон с Б.Д.Грековым высказывался С.В.Юшков. Новейший исследователь Я. Н. Щапов получил более убедительные результаты. Он пишет: «Возникновение церковного землевладения на Руси может быть отнесено ко второй половине XI в. В системе феодальной собственности на Руси X – XII вв. церковь, следовательно, занимает место сравнительно поздно, когда другие институты - княжеское, боярское землевладение - уже существовали и были результатом относительно долгого внутреннего развития восточнославянского общества». Первые известия относительно земельных владений духовенства касаются Печерского монастыря. Уже в игуменство Феодосия при обители находились села. Благосостояние Печерского монастыря зависело не только от его сел. Он имел и другие источники дохода. Здесь припоминается Ярополк Изяславич, который «вел всю жизнь свою Небльску волость и Деревьскую, и Лучьскую и около Киева» (Полное Собрание русских летописей (ПСРЛ), т. II, стр. 492.) Передача князьями земель монастырям с правом сбора доходов не являлась актом феодального пожалования. Она создавала лишь возможность эволюции пожалованной земли в феодальную собственность. И тут духовенство шло впереди князей, которые из-за частых переездов и смены столов не успевали сконцентрировать свои частновладельческие усилия на каком-нибудь постоянном объекте - волости или группе волостей. Так было, по крайней мере, до середины XII в. Монастырь же, получив волость, постепенно подрывал ее свободу. Его наступление встречало энергичный отпор крестьянства. Поэтому оно затянулось надолго. Сначала устанавливалась верховная собственность на землю волости, носившая скорее номинальный характер, нежели действительный. На данной стадии между вотчинником и крестьянским миром нет никаких или почти никаких экономических связей. Это - два самостоятельных организма, скрепленных политически. Медленно, шаг за шагом, владелец приближается к волости, и, наконец, внедряется в общественную ткань, подрывает общину и устанавливает над ней господство - завязывается феодальное хозяйство. Чем меньше объект пожалования, тем легче и быстрее идет процесс перерождения свободной общины в комплекс зависимых хозяйств. Но при самых оптимальных условиях для вотчинника он растягивается на длительный период. На севере монастыри держали собственные села на частном праве, о чем свидетельствуют духовные и данные грамоты. Но их было не много, они не могли лежать в основе жизнедеятельности монастырей: в подавляющем большинстве монастыри на Руси не являлись феодальными собственниками «и никаких хозяйственных задач перед собой не ставили». Иногда князья давали кафедральным церквам города, т.е. поступались кормами с них. Первый на Руси митрополит, приглашенный из Царьграда, получил, как известно, Переяславль. Б.Д. Греков видит в этом наделение митрополита недвижимым имуществом (Б.Д.Греков. Киевская Русь, стр. 139 – 140) Предположение Б.Д.Грекова не может быть принято, поскольку Русь X - XII вв. не знает владения крупными городами на частном праве. История самого Переяслав-ля довольно внятно рассказывает о большом свободном городе - сначала центре земли, а потом княжества. Подобно Киеву и Чернигову, Переяславль не мог принадлежать частному владельцу. Подчеркивая существенную роль в жизни древнерусской церкви неземельных доходов, нельзя, разумеется, игнорировать совершенно отчетливые указания источников о церковном землевладении. Автор Повести временных лет, описывая сожжение Суздаля по указке Олега Святославича, заключает: «токмо остася двор монастырькыи Печерьскаго монастыря и церквы, яже тамо есть святаго Дмитрея, юже бе дал Ефрем и с селы». Все ту же Богородицкую церковь Андрей Боголюбский одаривал многими именьями, купленными «свободами», «лепшими» селами.Епископ Кирилл поражал воображение современников «кунами и селы и всем товаром и книгами и просто рещи так бе богат всем, так ни един епископ быв в Суждальстей области». Однако, хотя иерархи церкви села и держали, земельный фонд не стал пока основой их благополучия, из чего можно заключить о сравнительно слабом развитии землевладения древнерусской церкви XI - XII вв. Состояние церковного землевладения к началу ХVI века Русское государство XVI века являлось государством агарным, сельское хозяйство было самой развитой и прибыльной отраслью экономики. Отсюда следует, что наибольшее влияние на политику оказывали крупные землевладельцы, причем их роль в управлении государством напрямую зависела от их земельной собственности. Одним из самых крупных землевладельцев была Русская Православная Церковь в лице монастырей. В XV-XVI веков монастыри в России переживали расцвет. В центре и на окраинах появились сотни новых обителей. Дореволюционные историки склонны связывать это с участием монастырей в колонизации плохо заселенных русских земель. Здесь не было богатых жертвователей из князей, знати и горожан. Одни из них превратились в крупных землевладельцев, другие существовали в виде скитов и лесных пустыней. Но, как отмечает Р.Г. Скрынников, если взглянуть на карту расположения русских средневековых монастырей, нетрудно заметить, что эти обители нередко стояли на пересечении торговых путей, что способствовало их обогащению и росту. Так, река Шексна, протекавшая близ Кирилло-Белозерского монастыря, издавна была одной из важнейших торговых артерий севера. Волоколамский, где появился Иосифо-Волоцкий монастырь, находился на древнем торговом пути «из варяг в греки». С образованием монастыря подобные места стали выгодны для торговли и удобны для отдыха. Малоосвоенные земли, окружавшие новые монастыри, расположение обителей на пограничье разных княжеств, а так же ореол святости основателей делали их притягательными для крестьян, стремившихся покинуть прежних владельцев и найти покровительство у Церкви. Основанные, как правило, на малонаселенных поначалу землях, монастыри быстро обрастали сельскими поселениями. Князья, на чьих землях или границах находились крупные монастыри, стремились заручиться их поддержкой, особенно в территориальных спорах и различных конфликтах с соседями. Кроме того, святые основатели монастырей были моральной опорой в моменты выбора ими новых направлений политики или преемника. Т.о. удельные князья были заинтересованы в процветании своих монастырей, предоставляли им налоговые льготы и судебные привилегии. Это, в свою очередь, благоприятствовало развитию хозяйства монастырей, привлекало крестьян, «садившихся» на монастырскую землю. Быстрому обогащению монастырей способствовали и пожертвования богомольцев. Состоятельные люди усвоили своеобразный взгляд на грех и покаяние. Любой грех они надеялись после кончины замолить чужой молитвой. Власть и преступление были нераздельны, а потому князья на старости лет щедро наделяли монастыри селами, давали им жалованные грамоты. Их примеру следовали другие богатые землевладельцы, из поколения в поколение поддерживавшие отношения с «семейными» монастырями. Для устройства души усопшего наследники при разделе имущества выделяли обязательную долю в пользу монастыря, что получило отражение в нормах наследственного права. Пик пожертвований начался в конце XV века в связи с напряженными эсхатологическими ожиданиями конца света в 1492 г. Советскими историками указывается, что к середине XVI века Церкви принадлежало до 1/3 обрабатываемых земель. Новейшие источники дают более трезвую оценку - от 16% до 4.7%. Но это оценка тех земель, что были расположены преимущественно в центральных областях Руси, причем земли эти были с деревнями, крестьяне которых административно и судебно подчинены епископу или крупным монастырям. Сложившаяся ситуация сильно заботила великого князя Ивана III, ибо монастырские земли с его точки зрения оказывались «бесполезными» (еще со времен монголо-татарского ига Церковь не облагалась налогами, поэтому, не смотря на активную социальную деятельность и выкуп пленных, церковные вотчины с позиции государства считались бесполезными). А потому верховная власть была очень не прочь забрать их себе и раздавать «служилым людям» в «кормление». В 1478 г. Иван III, завоевав Новгород, провел первую в русской истории масштабную секуляризацию церковных земель Новгорода, раздав, согласно летописи, конфискованные у монастырей села во владение московским боярам. В дальнейшем Иван III намеревался провести аналогичную кампанию в масштабах всей страны, что со всей ясностью обнаружилось на соборе 1503 года в Москве. Проводимая великим князем политика в отношении церковного землевладения породила церковно-политический конфликт между двумя партиями: так называемыми «нестяжателями» и «иосифлянами». Заключение Значительное количество земель в Московской Руси были монастырскими вотчинами. Они сложились постепенно из земель жалованных, т.е. подаренных, земель, отданных в виде различных вкладов (для заупокойного поминовения, для пострижения), купленных, а также захваченных и присоединенных свободных государственных земель и земель черносошных крестьян. В результате многие монастыри превратились в крупных землевладельцев. Церковь создавала государству большие затруднения в обеспечении землей служилого класса. Московские государи в XVI в. предпринимали неоднократные попытки остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей за счет служилого класса. К этому времени монастырское землевладение расширилось настолько, что стало подрывать поместную систему. Собор 1580 г. принял решение запретить архиереям и монастырям увеличивать каким-либо способом свои владения, покупать, брать в заклад или принимать в виде вкладов вотчины служилых людей, а земли служилых людей, ранее полученные церковью, было предписано отобрать в пользу государя. Земский собор 1619 г. постановил вернуть казенных крестьян, оказавшихся на монастырских землях, в тягло на прежние места. Однако эти предписания зачастую не выполнялись. И только соборным Уложением 1649 г. была проведена конфискация церковных (а также боярских) слобод, населенных государственными крестьянами, а передача поместных земель монастырям была полностью запрещена. Список используемой литературы

Электронный ресурс: https://lawbook.online/ Электронный ресурс: https://studfiles.net/all-vuz/ Щапов Я.Н. Церковь в системе государственной власти Древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение / под ред. А.П. Новосельцева и др. М. : Наука, 1965. С. 279-355. Электронный ресурс: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Golubinskij/istorija-russkoj-tserkvi-tom-1-chast-2-period-pervyj-kievskij-ili-do-mongolskij/3   |