Zглубина в метрах i зона сезонного колебания температур (мощность 1215 м) ii

Скачать 40.35 Kb. Скачать 40.35 Kb.

|

|

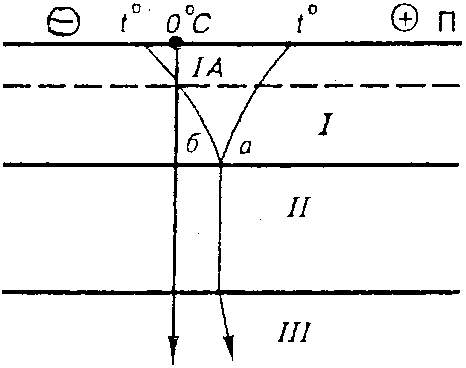

1. Температурный режим Земли. От поверхности Земли к центру температура возрастает и достигает в центре 5000-6000 градуса. По температуре горных пород выделяют три зоны(рис.2): z-глубина в метрах; I – зона сезонного колебания температур (мощность 12-15 м); II - зона постоянных температур (10-30 м); III – зона увеличения температур горных пород повышается на 1°С приблизительно каждые 30-36м. IА – глубина сезонного промерзания грунтов  Рис.2. Зоны температур в земной коре Глубина в метрах, при которой температура горых пород повышается на 1°С, называется геотермической ступенью. Средняя величина этой ступени составляет 33м. Величина нарастания температуры каждые 100м глубины называется геотермическим градиентом. Нарастание температуры с глубиной следует учитывать при проектировании сооружений глубокого заложения, при строительстве метро, при проектировании хранилищ различного рода, при бурении скважин. 2. Основные положения методики визуального определения наименоваия минерала, горной породы. МИНЕРАЛЫ 1) Цвет минерала: Является важным диагностическим признаком. Цвет для очень многих минералов строго постоянен: например малахит всегда имеет зелёный цвет, азурит-синий, киноварь-красный. Минералы могут иметь самую разнообразную окраску, зависящую от химическогосостава самого миерала и от примесей таких элементов, как железо, никель, кобальт, титан, медь, хром, уран и др. минералы. 2) Цвет черты: Цвет минерала в порошке, который можно получить, проводя куском минерала черту на белой шероховатой фарфоровой пластинке, при условии, что твёрдость его меньше твёрдости фарфора. Некоторые минералы в порошкообразном состоянии имеют другой цвет, чем в куске. Например, минерал пирит имеет латунно-жёлтую окраску в крупных зернах, а цвет черты-чёрный. Если твёрдость фарфора, то миерал образует на фарфоре царапину. 3) Блеск: Способность поверхности минерала отражать свет. Блеск может быть металлический( золото, серебро, пирит) и неметаллический. Неметаллический блеск подразделяют на стеклянный (полевой шпат), жирный( тальк), шелковистый(асбест), перламутровый(мусковит), матовый(каолинит) 4)Твёрдость: Способность минерала противостоять внешним механическим воздействиям( царапанию, резанию, истиранию). Твёрдость минерала ориетировочно оценивается по 10-бальной шкале твердости Мооса, в которой используется минералы с известной и постоянной твёрдостью. Твёрдость миералов в шкале выражена в отосительых баллах. Для определеия твёрдости минерала его свежую поверхность царапают острым углом миерала-эталона из шкалы твёрдости. На практике твёрдость можно определить с помощью простейших предметов. Например, карандаш имеет твёрдость 1, ноготь- 2-2,5, бронзовая монета- 3,5-4, стекло-5, стальная игла-6. 5)Излом : Характеризует поверхность разрыва и раскалывания миералов. Различают излом по спайности(кальцит), раковистый(кварц), землинистый(каолинит, лимонит), игольчатый( роговая обмака), земистый(апатит, ангидрит), неровный(нефелин). 6)Спайность: Способность минералов раскалываться с образованием гладких параллельных плоскостей раскола. Различают следующие виды спайности: весьма совершенная спайность-минерала очень легко расщепляются на отдельные тончайшие листочки или пластинки(слюда, гипс, хлорит), совершенная спайность- при расколе молотком минерал даёт обломки, ограиченные правельыми плоскостями( кальцит, ортоклаз), средняя спайность- при ударах образуется обломки миералов, на которых виды плоскости спайности( роговая обмака, флюорит). Спайность отсутствует – при ударе минерал раскалывается по неопределённым направлеиям(кварц, пирит). ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 1)СТРУКТУРА: Структура горных пород определяется размером, формой и характером срастания минералов, а также степенью кристалличности вещества.Для магматических горных пород различают следующие типы структур:Полнокристаллическая (порода состоит из кристаллических зерен минералов).Скрытокристаллическая (зерна минералов настолько малы, что едва различимы в микроскоп).Стекловатая (порода состоит из аморфной массы - нераскристаллизовавшейся).Порфировая (в аморфной массе выделяются вкрапленности).Для осадочных горных пород выделяют следующие виды структур (в соответствие с размером обломков): · Крупнообломочные (грубообломочные) - > 100мм, от 100 до 1мм. · Среднеобломочные (песчаные) - от 1 до 0,1 мм. · Мелкообломочные (алевритовые) от 0,1 до 0,01 мм. · Тонкообломочные (пелитовые)- < 0,01мм. 2) Текстура: Текстура определяется пространственным взаиморасположением составных частей породы друг относительно друга. Различают несколько типов структур: Массивную, или беспорядочную (если нет закономерности в расположении породообразующих минералов); Слоистую (если порода состоит из тонких слоев с разным составом, структурой цветом, размерами); Пористую (если порода пронизана порами, обусловленными газом, выделившимся при застывании магмы). 3. Складчатые и разрывные структуры земой коры Складчатые дислокации формируются без разрыва сплошности слоев. К ним относятся моноклинали, складки и антиклинали. К наиболее простым формам связанных тектонических нарушений в слоистых горных породах, связанная с наклонным залеганием слоев, которые однообразно падают в одном направлении (от 5о и более), относят моноклиналь. Геологические структуры, где моноклинальное и горизонтальное залегание слоев нарушается изгибом, который обусловлен возведением на породы тангенциальных тектонических сил, называют флексурами (рис. 12). Складки – это тектонические нарушения, представляющие собой волнообразные изгибы слоев горных пород, среди которых выделяют выпуклые - антиклинали – изгиб расположен вверху, крылья – внизу Антиклиналь. Вогнутые кладки образуют синклиналь – изгиб расположен внизу, крылья вверху. Разрывные дислокации образуются в результате интенсивных тектонических движений, сопровождающихся разрывом сплошности пород и смещением слоев относительно друг друга. Амплитуда смещения может быть от нескольких сантиметров до километров при ширине трещин до нескольких метров. К разрывным дислокациям относятся сбросы, взбросы, грабены, горсты, сдвиги и надвиги (рис. 15). Сбросами называют разрывные нарушения, в которых подвижная часть земной коры опустилась вниз по отношению к неподвижной. Взброс – это разрывное нарушение, в котором подвижная часть земной коры поднялась в результате тектонического движения по отношению к неподвижной. Грабен – это подвижный участок земной коры, опущенный по отношению к двум неподвижным участкам в результате тектонических движений. Горст – представляет собой обратное грабену движение. Сдвиг - разрывное нарушение, в котором происходит горизонтальное смещение горных пород. Надвиг – обратное сдвигу перемещение. Различные геологические дислокации изменяют и усложняют инженерно-геологические условия строительства, т.к. нарушается однородность и снижается прочность грунтов в основании фундамента сооружений, происходят смещения по трещинам разрывов, нарушается гидрогеологический режим. Все это вызывает деформацию самого сооружения вследствие неравномерной осадки различных его частей. 4.ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО ЗАЛЕГАЮЩИХ ГОРНЫХ ПОРОД МОНОКЛИНАЛЕЙ, СКЛАДЧАТЫХ ПОРОД. Горизонтальным залеганием горных пород (горизонтальной структурой) называется залегание, когда поверхность напластования слоёв в целом совпадает с горизонтальной плоскостью. Горизонтальная структура очень широко распространена, представляя верхнюю зону осадочной оболочки Земли. Четвертичные и в несколько меньшей степени, неогеновые образования почти во всех тектонических регионах лежат горизонтально. Моноклиналь-ступенчатый перегиб, изменяющий горизонтальное или близкое к нему залегание. Существенной особенностью. является связь между двумяблоками слоистых пород, перемещенных друг относительно друга по вертикали. Обычно устанавливается, что крутопадающая часть претерпели изгиб. Складчатые породы- процесс смятия слоёв горных пород в складки и результат этого процесса — складчатая форма их залегания. Наибольшей интенсивности складчатость горных пород достигает в складчатых системах, возникающих на месте или по периферии геосинклиналий, где развиты узкие линейные складки большой протяжённости, нередко осложнённые надвигами. 5. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАК ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЕ МЕСТНОСТИ Геологические карты - графическое изображение на топографической основе границ распространения на земной поверхности различных по возрасту и составу горных пород. Указанные границы представляют собой уменьшенные в масштабе проекции на горизонтальную плоскость линий пересечения поверхностей, разделяющих породы неодинакового возраста (и состава), с земной поверхностью. Такими границами могут быть поверхности, по которым горные породы разорваны и смещены друг относительно друга. Помимо геологических границ на картах обозначают элементы залегания и возраст пород. Разновозрастные породы показывают различными цветами или условными знаками. Для более полного представления о геологическом строении района карты сопровождаются геологическими разрезами - изображениями в определенном масштабе вертикальных сечений земной коры от ее поверхности до определенной глубины. По геологическим разрезам можно судить о мощности и последовательности в залегании и образовании горных пород. Геологические разрезы, как правило, строятся, по сечениям вкрест простирания слоев, т.е. в направлении, перпендикулярном к линии простирания. Для изображения форм геологических тел и положения их в пространстве широко применяются структурные карты, на которых с помощью линий одинаковых высот (изогипс) показывается характер залегания какой-либо геологической поверхности. Таковыми могут быть кровля или подошва выделяемых в разрезе стратиграфических комплексов, поверхность интрузивного тела или какого-либо заметного (маркирующего) пласта. Наиболее широко распространены карты, составленные по кровле комплекса или пласта, включающего какие-либо полезные ископаемые (газ, нефть, уголь и др.). Структурные карты строят так же, как и топографические. Изогипс- горизонтальный частый случай изолинии, линия на карте, состоящая из точек одинаковой высотой, состоящая из точек с одинаковой ваысотой над уровнем моря или другим выбранным уровнем. 7. ПОНЯТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА И ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛОНКИ Геологические разрезы представляют собой изображение залегания пород в плоскости вертикального сечения земной коры на ту или иную глубину от ее поверхности. Геологические разрезы являются обязательным элементом геологической карты и должны наглядно отражать условия залегания геологических тел, развитых на карте. Они могут составляться по геологической карте, данным буровых скважин, геофизическим или каким-либо иным материалам. На геологической карте разрезы составляются по прямым линиям в направлениях, которые дают наиболее полное представление о залегании пород, слагающих изображенную на карте территорию. При необходимости разрезы могут составляться и по ломаной линии. Вертикальный и горизонтальный масштабы разрезов в большинстве случаев должны соответствовать масштабу карты. (На концах разреза ставятся прописные буквы русского алфавита с цифрой справа внизу, при этом каждый разрез обозначается одной буквой. Если разрез строится по ломаной линии, на ее изгибах указывается также буква.) Геологический разрез площади работ составляется по геологическим колонкам, которые вычерчиваются для каждой горной (разведочной) выработки (скважины, шурфа, канавы и т.п.). На буровой колонке скважины, представляющей собой несколько вертикальных граф , последовательно для каждой из пройденных пород. – возраст и генезис (обозначают установленными индексами, например, allQIY – современные аллювиальные отложения ; – глубину подошвы, мощность и отметку подошвы слоя ; – краткое описание горных пород (наименование, состав, цвет, влажность, плотность, консистенция); – различные типы горных пород соответствующими условными обозначениями (штриховкой) ; – положение уровней подземных вод, а также номера проб и глубину их отбора. 8.ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Экзогенные процессы в свою очередь подразделяются на три группы: процессы выветривания, денудации и аккумуляции (осадконакопления). Выветриванием называется совокупность процессов физического, химического и биологического преобразования и разрушения минералов и горных пород. Процессы выветривания тесно связаны с взаимодействием поверхностной части земной коры с атмосферой, гидросферой и биосферой. Часть земной коры, где происходит преобразование минералов, называется зоной выветривания или зоной гипергенеза. Условно выделяют 2 взаимосвязанных фактора выветривания: химический и физический. Под Денудацией понимается совокупность процессов разрушения и сноса продуктов разрушения горных пород, создаваемых в основном выветриванием. Она проявляется главным образом в пределах суши и сводится к перемещению раздробленного и химически растворенного материала с возвышенности в депрессии рельефа. Главные ее агенты: сила тяжести, текучие воды, ветер и движущиеся льды ледников. Аккумуляция- сумма всех процессов накопления осадков, возникающих в понижениях рельефа Земли за счет принесенных денудаций продуктов выветривания. 9. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В НЕДРАХ ЗЕМЛИ. Эндогенные процессы - геологические процессы, связанные с энергией, возникающей в недрах Земли. К ним относятся тектонические движения земной коры, магматизм, метаморфизм горных пород и сейсмическая активность. Главными источниками энергии эндогенных процессов являются тепло и гравитационная неустойчивость -перераспределение материала в недрах Земли по плотности (гравитационная дифференциация). К эндогенным процессам относятся: - тектонические - разнообразные по направлению и интенсивности движения земной коры, вызывающие ее деформации (смятие в складки) или разрывы слоев; - сейсмические - связанные с землетрясениями; - магматические - связанные с магматической деятельностью; - вулканические - связанные с вулканической деятельностью; - метаморфические - процесс преобразования горных пород под влиянием давления и температуры без привнесения или выноса химических компонентов; - скарновые - метасоматического минерало- и породообразования в результате воздействия на различные горные породы (преимущественно известняки и доломиты) высокотемпературных растворов, содержащих в том или ином количестве и другие вещества при широком участии летучих компонентов (вода, углекислота, и др.), и в широком диапазоне температур и давлений при общей эволюции растворов по мере понижения температуры от щелочных к кислым; - грейзеновые - метасоматического изменения гранитовых пород под действием газов, выделяющихся из охлаждающейся магмы с преобразованием полевых шпатов в светлые слюды; - гидротермальные - месторождения руд металлов (Аи, Си, РЬ, и др.) и неметаллических ископаемых (тальк, асбест и др.), образование которых связано с отложением или переотложением рудного вещества из горячих глубинных водных растворов, часто связанных с остывающими в земной коре магматическими очагами. Тектонические движения - механические движения земной коры, вызываемые силами, действующими в ней и главным образом в мантии Земли, и приводящие к деформации слагающих кору пород. Тектонические движения связаны, как правило, с изменением химического состава, фазового состояния (минерального состава) и внутренней структуры подвергающихся деформации горных пород. Тектонические движения охватывают одновременно очень большие площади. 10.ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКИ МИНЕРАЛОВ Диагностические свойства - физические свойства минералов, используемые для их определения. Важными свойствами минералов при их диагностике (определении) являются: твёрдость, плотность, цвет, цвет черты, блеск, спайность, излом, прозрачность, а также особые свойства, которые характерны только для некоторых минералов. Например, сера способна гореть голубым пламенем, выделяя сернистый газ; магнетит обладает сильной магнитностью; галит легко растворяется в воде. Блеск – интенсивность света, отражённого от поверхности минерала. По характеру блеска минералы делятся на две группы: с металлическим блеском и неметаллическим блеском. Твёрдость – способность минерала противостоять внешнему механическому воздействию (царапанью, вдавливанию и т. д.). Она обусловлена силой сцепления частиц, образующий данный минерал. У большинства минералов твёрдость является величиной более или менее постоянной, что делает её важным признаком при их определении. Для точного определения твёрдости применяют специальный прибор – склерометр. Для определения относительной твёрдости минерала применяют шкалу Мооса Твёрдость устанавливается путём сравнения исследуемого минерала с эталонным, твёрдость которого известна. Шкала состоит из 10 эталонных минералов, расположенных в порядке увеличения их твёрдости (номера минералов обозначают их относительную твёрдость). Плотность (удельный вес) – это масса единичного объёма вещества (г/м3). Плотность достаточно постоянная величина, что делает этот признак очень важным при определении минералов. Она колеблется в широких пределах – от значений меньше 1 (природные газы, озокерит) до 23 (осьмистый иридий). Даже взвешивая минералы просто на ладони, можно определить их плотность. Большинство минералов имеет плотность от 2,5 до 3,5. По плотности минералы распределяются на три группы: лёгкие – с плотностью до 2,5 (графит, сера); средние – от 2,5 до 4 (кварц, полевые шпаты) и тяжёлые – >4 (руды многих металлов). Цвет (окраска) минералов зависит от сложного сочетания различных факторов: основного химического состава, строения, наличия различных примесей, условий образования. Например, многие соединения меди окрашены в зелёный и синий цвета. Для минералов, содержащих хром, характерен изумрудно-зелёный цвет. Большинство соединений марганца окрашены в фиолетовый или розовый цвет различных оттенков. У некоторых минералов цвет постоянный: например, у малахита он всегда зелёный, у золота – золотисто-жёлтый. Цвет черты. способность давать окрашенную черту на белой фарфоровой пластинке с шероховатой, не покрытой эмалью поверхностью. Цвет черты – это цвет минерала в тонком порошке. Он часто не совпадает с цветом того же минерала в монолитном образце. Так, пирит латунно-жёлтого цвета, а черта этого минерала зеленовато-чёрная. Спайность – способность минералов раскалываться по определённым направлениям с образованием ровных, гладких поверхностей. Спайность зависит от особенностей кристаллической решётки минерала и проявляется в направлениях с наименьшей силой сцепления между атомами, ионами или молекулами. По степени совершенства спайности минералов выделяют следующие виды: весьма совершенная (слюда, гипс), совершенная (кальцит, галит), средняя (малахит), несовершенная (апатит, сера) и весьма несовершенная (кварц, магнетит). Излом – неровная поверхность, появляющаяся при раскалывании минерала не по плоскости спайности. Как и спайность, излом обусловлен особенностями строения минерала. По характеру поверхности, образующейся при расколе минерала, выделяют следующие виды излома: раковистый (кремень, халцедон), неровный (апатит), занозистый (гипс волокнистый), землистый (фосфорит), зернистый (графит, магнетит) и крючковатый (золото, медь). Прозрачность – способность минералов пропускать свет. По степени прозрачности различают: прозрачные минералы (горный хрусталь, топаз); полупрозрачные, через которые видны только расплывчатые очертания предметов (изумруд, халцедон); просвечивающие в тонких пластинках (полевые шпаты) и непрозрачные, не пропускающие свет даже в тонких пластинках (пирит, магнетит). Ковкость и хрупкость.Ковкие минералы при ударе молотком сплющиваются и закругляются в краях, в то время как хрупкие при ударе рассыпаются на мелкие куски. Магнитность. Магнитностью обладают минералы, содержащие железо (магнитный железняк и др.). Для определения магнитности минералов пользуются магнитной стрелкой. Двойное лучепреломление.Это явление отчетливо проявляется у исландского шпата, прозрачной разновидности кальцита. Оно заключается в том, что естественный свет, проходя сквозь кристалл, распадается на два отклоняющихся луча, распространяющихся внутри минерала с разными скоростями. Оба световых луча становятся поляризованными. |