Задача определения пропускной способности (ПС) транспортных магистралей всегда актуальна, его результаты используются при планировании строительства новых дорог, развития инфраструктуры, заказов на перевозку грузов и пассажиров, при управлении перевозочным процессом.

Скачать 291.58 Kb. Скачать 291.58 Kb.

|

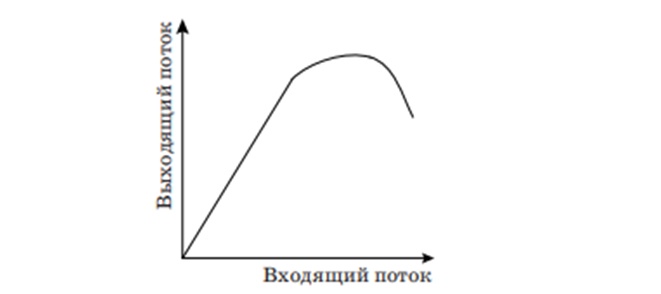

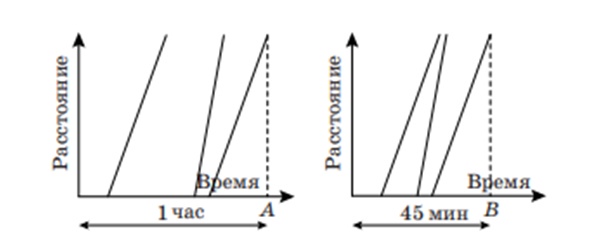

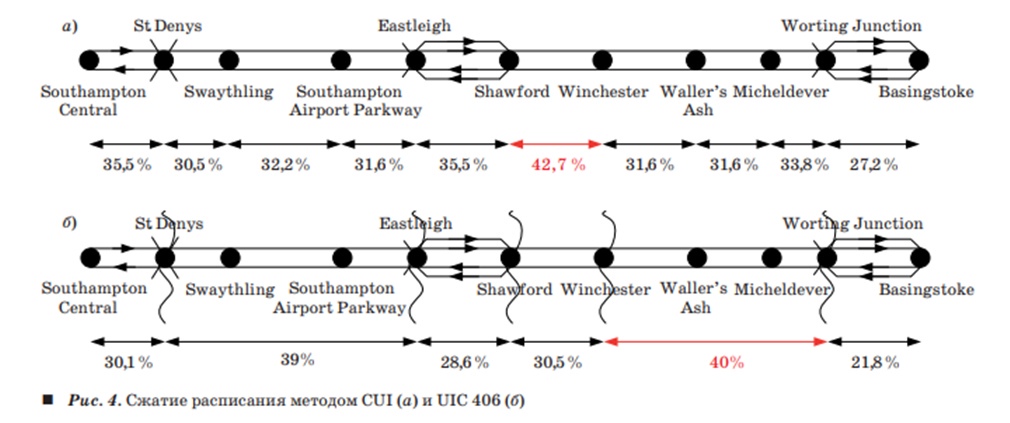

СодержаниеВведение 2 1. Аналитические методы расчета. Достоинства и недостатки аналитических методов расчета структуры и технологии работы станций. Основные причины, по которым выполняют расчеты с использованием аналитических методов 4 1.1Метод CUI 8 1.2 Метод UIC 406 9 1.3 Сравнение методов CUI и UIC 406 12 Заключение 15 Список использованных источников 16 ВведениеЗадача определения пропускной способности (ПС) транспортных магистралей всегда актуальна, его результаты используются при планировании строительства новых дорог, развития инфраструктуры, заказов на перевозку грузов и пассажиров, при управлении перевозочным процессом. Понятие пропускной способности относят к той части железной дороги, возможности которой по обеспечению трафика хотят обозначить. Это может быть целый железнодорожный участок, отдельный перегон или станция. Более того, есть предложения рассчитывать ПС разветвленных полигонов и направлений [1]. В реферате рассмотрим ПС участка железной дороги. В литературе встречается большое разнообразие формулировок, касающихся ПС. Но не существует единого устоявшегося общепринятого определения понятия ПС, и нет даже однозначного понимания этого термина. Неоднозначность в определении ПС характерна не только для железнодорожного транспорта, но и для других видов транспорта [2]. Основное определение, которым руководствуются железнодорожники России, приведено в Инструкции по расчету наличной пропускной способности [3]: «Наличной пропускной способностью железнодорожного участка называется максимальное число грузовых поездов (пар поездов) установленных веса и длины, которое может быть пропущено по этому участку за сутки в зависимости от его технической оснащенности и принятого способа организации движения поездов». За рубежом наиболее часто ссылаются на определение, которое дал Крюгер (Krueger): «Пропускная способность — это возможность пропустить определенное количество поездов по заданной линии за единицу времени, при заданных ресурсах и графике движения» [4]. Есть и другие определения, например: «Способность объекта инфраструктуры обработать (пропустить) определенное количество поездов при соблюдении пунктуальности следования» [5]. Международный союз железных дорог (МСЖД (UIC)) в 2004 г. пришел к выводу, что однозначное определение пропускной способности давать не имеет смысла, поскольку ПС железнодорожного участка зависит от того, как используют железнодорожную инфраструктуру. Если железнодорожная инфраструктура задана, то значение ПС характеризуется четырьмя параметрами [6]. Число поездов — это общее количество поездов за заданный интервал времени (например, число поездов в сутки). Стабильность рассматривается как воздействие одной минуты задержки какого-либо поезда на движение последующих поездов. Гетерогенность движения определяется соотношением числа поездов различного типа. Средняя скорость характеризуется средней скоростью движения всех поездов. 1. Аналитические методы расчета. Достоинства и недостатки аналитических методов расчета структуры и технологии работы станций. Основные причины, по которым выполняют расчеты с использованием аналитических методов Методы оценки и анализа использования пропускной способности. Все известные подходы к оценке и анализу использования пропускной способности делятся на: — аналитические методы (используют математические зависимости ПС от параметров инфраструктуры и характера организации движения на участке); — параметрические модели (предоставляют систему оценки эффекта изменения ПС при изменении параметров инфраструктуры и характера движения на участке); — методы анализа использования ПС, основанные на оптимизации и регулировании параметров движения, ресурсов инфраструктуры, оптимизации операций с поездами. Применяются для задач планирования движения, например, формирования расписания, маршрутизации и распределения вагонопотоков грузовых поездов; — методы, основанные на моделировании — позволяют оценить максимальные размеры движения при различных условиях в эксперименте для заданных моделей участка железной дороги, поездов, расписания С 1953 г. было разработано более 50 методик расчета и оценки использования ПС и создано более 40 программных пакетов моделирования и оптимизации. Впервые аналитическое выражение для ПС в зависимости от характера движения поездов предложил Поле (Poole). Пропускная способность (число поездов в сутки) при однородном графике движения поездов оценивается по выражению C = 1440 2/(2 t + t/2 + m);(1) где 1440 — число минут в сутках; t — интервал между поездами, мин; t/2 — средний межпакетный интервал между встречными поездами; m — задержка для каждой пары поездов из-за возможного ускорения и торможения; 2 — число поездов в паре. В России аналитические выражения и правила расчета ПС зафиксированы в инструкции [3]. Исходными данными для расчета наличной ПС являются: — количество главных путей на перегоне; — средства сигнализации и связи по движению поездов; — путевое развитие промежуточных раздельных пунктов; — принятый тип графика движения; — времена хода поездов по перегонам; — станционные и межпоездные интервалы; — особые условия организации движения поездов (подталкивание или двойная тяга поездов, обслуживание примыканий на перегоне, порядок следования по сплетениям путей, перегонам с однопутными мостами на двухпутных линиях и др.). Пропускная способность вычисляется по разному в зависимости от принятого типа графика (непакетный, частично-пакетный, пакетный) и соотношения размеров движения в четном и нечетном направлениях. Графики движения поездов классифицируются по следующим типам: — по числу главных путей: однопутные, однопутно-двухпутные (однопутные участки с двухпутными вставками), двухпутные, многопутные; — по используемым средствам сигнализации и связи: пакетные и частично-пакетные (когда на перегоне может находиться несколько поездов попутного направления; применяются на линиях с автоматической блокировкой), пачечные (применяются только на однопутных линиях, не оборудованных автоблокировкой, на перегоне может находиться только один поезд попутного направления); — по соотношению скоростей движения поездов по участку и перегонам: параллельные (скорость всех поездов различных категорий одинаковая), непараллельные (поезда движутся с разными скоростями); — по соотношению числа поездов по направлениям следования: парные и непарные. Наличная ПС участка по перегонам определяется при параллельном графике движения поездов с округлением полученного результата до ближайшего целого значения в меньшую сторону. При этом на двухпутных линиях расчет ведется исходя из применения только пакетного графика движения поездов, а на однопутных линиях, при применении обоих типов графика в зависимости от средств сигнализации и связи по движению поездов [3]. Например, для двухпутного графика движения расчет ПС выполняется по формуле: Nнал = (1440 – tтех) н/Jр, (2) где Nнал — рассчитываемая наличная ПС; tтех — продолжительность суточного бюджета времени, выделяемого для производства плановых ремонтно-строительных работ (для двухпутных = = 150 мин); н — коэффициент, учитывающий надежность работы технических средств (для двухпутных н принят 0,96 при электрической и 0,95 при тепловозной тяге); Jр — расчетный межпоездной интервал между поездами попутного направления, определяемый в соответствии с положениями [3] по определению станционных и межпоездных интервалов. Аналитические методы используют простые математические выражения и сжатие расписания для количественной оценки пропускной способности участка железной дороги. Между тем эти методы обладают рядом недостатков. В формуле (2) отсутствует ограничение на величину межпоездного интервала. По сути это означает, что теоретически ПС может быть бесконечно большой. Зависимость между ПС и межпоездным интервалом носит линейный характер. При этом результаты моделирования движения поездов показывают, что эта зависимость имеет линейный характер только в области небольшой загрузки участка (до точки насыщения на рис. 1). В точке насыщения эта зависимость становится нелинейной и начинается разрыв между интенсивностью потока поездов на входе и выходе с участка (между теоретической и фактической ПС). Одним из явных недостатков аналитических методов расчета ПС является допущение о равномерной скорости движения на перегоне, что не может быть совсем правильным [1]. Пропускную способность необходимо определять не в конкретной точке, а на всем протяжении участка ввиду реакции участка на различные размеры движения поездов. При этом важно учесть ограничения на ПС границ участка и станций. Реакция показывает взаимосвязь между интенсивностью входного и выходного транспортных потоков (рис. 2). На рисунке видно, что при некотором входном потоке создается насыщение участка и далее при возрастании этого потока возможно даже сокращение интенсивности движения через участок. Это связано с тем, что принимающая станция не успевает пропускать поезда и на участке падает скорость движения. В аналитических моделях пытаются учесть все условия движения, но это приводит к тому, что методика расчета усложняется настолько, что ею перестают пользоваться [1]. В аналитических методах используют средние величины, которые не учитывают многообразие особенностей движения поездов. Существенным недостатком является то, что аналитическими методами не определяются максимальные размеры движения поездов. Это приводит к тому, что пропускная способность, вычисленная аналитическими методами, отличается от практической ПС. На Западе более распространена оценка использования пропускной способности железнодорожного участка. Этот параметр непосредственно показывает свободные ресурсы железной дороги при принятой организации движения на этом участке в данный период времени. Под использованием ПС понимают ту часть пропускной способности, которая была использована при заданном графике движения и заданной инфраструктуре.  Рисунок 1 – Влияние интенсивности движения поездов на входе участка на пропускную способность 1.1Метод CUIЭтот метод является основным для анализа использования ПС, принятым в Великобритании. Чтобы рассчитать индекс использования ПС, расписание подвергают «сжатию», сокращая все незанятые поездами промежутки времени из расписания. По сути, нитки графика располагают наиболее компактно друг к другу. При этом график после «сжатия» остается реализуемым и учитывает все необходимые ограничения на межпоездной интервал и пр. Индекс определяется отношением времени «сжатого» графика ко времени текущего графика: I = B/A, (3) где А и В — периоды времени графика до и после «сжатия» при сохранении размеров движения. В примере на рис. 2 индекс составляет 45 мин/ 60 мин = 75%. Сжатие выполняют по каждому перегону отдельно, при этом сокращая (если это допустимо) или удлиняя время обработки (стоянки) поездов на станции. Следовательно, сдвиги ниток на перегоне при согласовании всего хода по участку могут быть выполнены различными вариантами. Метод обладает недостатками: в зависимости от способа сжатия получается разная ПС, к тому же результат довольно неточен — метод оценивает ПС участка железной дороги, опираясь только на свойства перегонов, и не учитывает ограничения станций.  Рисунок 2 – Сжатие расписания методом CUI (слева – до сжатия, справа – после сжатия) 1.2 Метод UIC 406Наиболее распространенным методом анализа ПС в Европе является метод UIC 406. Он был разработан МСЖД [6] и принят в 19 европейских странах. В основе метода также лежит сжатие расписания, но имеется различие в способе разделения участка на сегменты, по которым сжатие выполняется отдельно. Согласно рекомендации в работе [6], нитки в графике должны наиболее плотно находиться друг к другу, не нарушая интервалы безопасности. Иными словами, расписание должно быть «сжато» так, чтобы в нем оставалось как можно меньше времени между нитками графика. Как правило, запасное время вводят специально для уменьшения распространения задержек между поездами при нештатной ситуации. Это повышает надежность расписания, но существенно снижает ПС. Пример сжатия расписания для однопутного и двухпутного перегонов методом UIC 406 показан на рис. 3. Использованную пропускную способность определяют по формуле [5] K = k 100/U [%], (4) где U — рассматриваемый временной интервал, мин; k — суммарное время, мин: k = A + B + C + D. (5) Здесь A — время занятости инфраструктуры поездами, мин; B — дополнительное время к межпоездному интервалу для снижения рисков распространения задержек, мин; C — межпакетный интервал (для однопутных перегонов), мин; D — продолжительность суточного бюджета времени, выделяемого для производства плановых ремонтно-строительных работ, мин. Каас (Kaas) предложил [5] следующую формулу для расчета времени B из формулы (5) с учетом коэффициента использования ПС и межпоездного интервала: Kmax = △T/th min; Kf = u Kmax; Kf = u T/th, (6) где Kmax — теоретическая ПС, число поездов; △T — рассматриваемый временной интервал, мин; th min — минимальный межпоездной интервал, мин/поезд; u — процент использования теоретической пропускной способности; Kf — практическая ПС, число поездов: Kf = △T/(th min + tb). (7) Тогда из формул (6) и (7) можно выразить дополнительное время к межпоездному интервалу для снижения рисков распространения задержек tb, мин/поезд: Kf = uT/th = △T/(th min + tb) tb = △T/Kf – th min.  Рисунок 3 – Сжатие расписания методом UIC 406 Метод UIC 406 позволяет оценивать использование ПС для задач управления маршрутами поездов, но не для планирования развития инфраструктуры. Его возможности ограничены по следующим причинам: — факторы стабильности и надежности движения, закладываемые в расписание, не принимаются во внимание, в то время как они в значительной степени влияют на используемую ПС. На станции тоже могут быть незапланированные операции, например перестыковка состава; — все поезда считаются одинаковыми, хотя в действительности они имеют различные приоритеты; — ПС больших станций не может быть найдена из-за отсутствия знаний о точных маршрутах поездов и операций на платформах [8]; — графики движения с различной комбинацией поездов, но приблизительно одинаковым использованием ПС не могут сравниваться друг с другом, так как ПС рассчитывается как невзвешенная сумма всех поездов; — поскольку только короткие участки сети включены в анализ, то сетевые эффекты не учитываются. 1.3 Сравнение методов CUI и UIC 406Эти два метода аналогичны в подходе, оба используют технику «сжатия расписания», но различаются по уровню детализации, на котором они применяются. Метод UIC 406 применяется на уровне блок-участков, а метод CUI — на более длинных участках сети и не рассматривает сжатие на отдельных блок-участках. Сравнение методов CUI и UIC 406 было проведено в работе [9]. Эксперименты проводились на небольшом участке железной дороги на юге Великобритании между станциями Саутгемптон и Бейзингстоук. Сжатию подверглось расписание в утренний час-пик с 7:00 до 10:00. Результаты сжатия расписания представлены на рис. 4, а и б. После сравнения результатов можно заметить, что средний индекс использования ПС методом CUI на 1,6 % больше, чем у метода UIC 406 (таблица). Это объясняется различным определением межпоездного интервала. Также при переходе с 4-колейной дороги на 2-колейную на станции Шоуфорд индекс использования ПС выше у метода CUI.  Рисунок 4 – Сжатие расписания методом методом CUI(а) и UIC 406 (б) Таблица 1 – Сравнение вариантов CUI и UIC 406

Методы CUI и UIC 406 позволяют оценить использование ПС для управления поездами, но не для планирования развития инфраструктуры. Есть ряд существенных недостатков в методах: — не учитываются стабильность и надежность расписания, в то время как они оказывают большое влияние на ПС; — все поезда считаются одинаковыми, хотя они имеют различные скорость движения, приоритеты и другие характеристики; — пропускная способность сложных станций не может быть оценена из-за отсутствия знаний о точных маршрутах поездов; — используемая ПС вычисляется с помощью «невзвешенного» суммирования всех поездов. Это происходит из-за того, что не учитывается тип поездов; — сетевые эффекты не рассматриваются, потому что в анализ включены только короткие участки сети. Аналитические методы могут легко и быстро дать представление о ПС линий или сети, но не охватывают в совокупности все факторы, влияющие на ПС. Большее число факторов усложняет моделируемый процесс. Чем сложнее процесс, тем менее точной получается описывающая его теоретическая функция. Результат, получаемый аналитическими методами, приближенный и не показывает ПС, которую можно реализовать на практике. В последние годы наметились следующие тенденции исследований и развития аналитических методов: 1) расширение области применения аналитических методов оценки ПС: — для станций; — для железнодорожных полигонов; — отдельно для грузового транспорта; 2) автоматизация аналитических методов: — метод UIC 406 в новой версии RailSys; — метод UIC 406 для огромных сетей; — метод CUI [21]; 3) развитие методологии UIC 406 — исследование характера изменения CUI при добавлении (удалении) поездов в расписание. Достоинство метода аналитических сопоставлений состоит в том, что оптимальный вариант плана формирования может быть определен для любого разветвленного направления с любым числом опорных станций на направлении. Недостатком его является то, что при расчетах находится один единственный вариант, который в случае несоответствия перерабатывающим способностям хотя бы нескольких станций подвергается корректировке (т.е. перераспределению работы между станциями), что вызывает сомнение в оптимальности окончательного варианта. ЗаключениеВ реферате рассмотрены распространенные аналитические методы анализа использования пропускной способности, а именно методы CUI и UIC 406. Дана характеристика каждого из методов и общая оценка аналитических методов. Показано, что аналитические методы, описывающие железнодорожную инфраструктуру с помощью математических выражений, позволяют оценить пропускную способность участка лишь приблизительно. Приведены тенденции исследований и развития аналитических методов. Список использованных источников1. Левин Д. Ю., Павлов В. Л. Расчет и использование пропускной способности железных дорог: монография. — М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. — 364 с. 2. Козлов И. Т. Пропускная способность транспортных систем. — М.: Транспорт, 1985. — 214 с. 3. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог /OAO «РЖД». — М., 2010. — 305 с. 3. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог /OAO «РЖД». — М., 2010. — 305 с. 4. Krueger H. Parametric Modeling in Rail Capacity Planning //Proc. of 1999 Winter Simulation Conf., Piscataway, 1999. P. 1194—2000. 5. Kaas A. H. Methods to Calculate Capacity of Railways (Metoder Til Beregning af Jernbanekapacitet): PhD-thesis / Technical University of Denmark, 1998. — 182 p. 6.Железнодорожные перевозки. Транспортал. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.transportall.ru/info/railways/881/. 7. Транспортная стратегия до 2030. Официальный сайт Министерства транспорта РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mintrans.ru. 8. Железнодорожная стратегия до 2030. Официальный сайт Министерства транспорта РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mintrans.ru. 9. Основные показатели транспорта [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru. | |||||||||||