Суд мед огнестрел ДЗ 2. Задание 4 Представить схему устройства патрона для гладкоствольного и нарезного оружия

Скачать 84.19 Kb. Скачать 84.19 Kb.

|

|

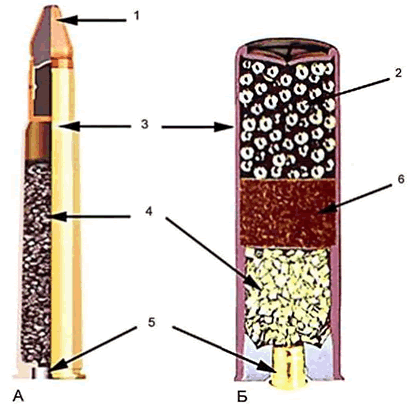

Задание 4 Представить схему устройства патрона для гладкоствольного и нарезного оружия. В общем случае патроны стрелкового огнестрельного оружия состоят из четырех основных элементов: метаемого элемента (пули, картечи, дроби и др.), гильзы, метательного (порохового) заряда, капсюля-воспламенителя. Для снаряжения патронов к гладкоствольному оружию используют также пыжи и прокладки.  Устройство патронов стрелкового огнестрельного оружия: А - патрон для нарезного огнестрельного оружия; Б - патрон для гладкоствольного огнестрельного оружия. 1 - пуля; 2 - дробовой заряд; 3 - гильза; 4 - метательный (пороховой) заряд; 5 - капсюль-воспламенитель; 6 – пыж  Ответить на вопрос: зачем нужна нарезка и в чем разница гладкоствольного и нарезного оружия Винтовые нарезы в стволе значительно расширяют возможности огнестрельного оружия. Их изобретение является одной из важнейших вех в истории военного дела. Ведь даже древнейшие из сохранившихся, произведённые ещё германскими мастерами начала XVI века нарезные штуцеры укладывали девять пуль из десяти в 45 сантиметровый круг с дистанции 140 метров. Самые лучшие из гладкоствольных ружей показывали такую же точность на расстоянии от силы 50−60 м, а рядовые — и вовсе порядка 30. Тем не менее в течение примерно трех веков с момента своего появления нарезные винтовки практически не находили применения. Причиной такого исторического казуса сегодня считается низкая скорострельность нарезного оружия фитильно-кремневой эры — не более одного выстрела в минуту против четырех-шести у гладкоствольных ружей. Первые винтовые нарезы На самом деле заметной разницы в скорострельности не было. Корни ошибки кроются в неверном сравнении. В качестве результатов для гладкоствольного оружия обычно берется нормальная скорострельность винтовки с рекордными показателями для гладкоствольных ружей, да и еще и полученная в идеальных условиях (патроны и рожок с затравкой лежат на столе, шомпол между выстрелами не убирается в ложе, целиться не нужно). В полевых условиях обычное ружье делало не пять-шесть, а всего один-полтора выстрела в минуту. Статистика эпохи наполеоновских войн показала, что солдаты с обычными ружьями ведут лишь на 15−20% более частый огонь, чем штуцерные стрелки. Заряжать нарезную винтовку со ствола было весьма непросто. Для этого на дульный срез укладывался пластырь (промасленная тряпица), а на пластырь — пуля, которая затем вгонялась в ствол ударами деревянного молотка по шомполу. Чтобы края снаряда впечатались в нарезы, приходилось прилагать немалые усилия. Пластырь же облегчал скольжение, протирал ствол и препятствовал забиванию нарезов свинцом. Нельзя было и переусердствовать. Войдя слишком глубоко, пуля давила пороховые зерна, что снижало мощность выстрела. Для предотвращения таких случаев шомпол штуцера часто снабжался поперечиной-ограничителем. Небольшим был и срок службы штуцера. Обычно он выдерживал всего 100−200 выстрелов. Нарезы повреждались шомполом. Кроме того, несмотря на применение пластыря, они быстро засвинцовывались и заполнялись окалиной, а затем стирались при чистке ствола. Для сохранности наиболее ценных образцов шомпол делали из латуни, а в дуло при прочистке вставляли защищающую нарезы трубку. Но главным дефектом таких ружей было несовершенство самих нарезов. Пуля держалась в них слишком прочно и пороховым газам не сразу удавалось стронуть ее, поскольку горение заряда происходило в минимальном объеме. При этом температура и давление в казенной части ствола у винтовок оказывались заметно выше, чем у гладкоствольных ружей. А значит, и сам ствол во избежание разрыва приходилось делать более массивным. Отношение дульной энергии к массе у нарезного оружия оказывалось в два-три раза хуже. В чем разница между нарезным и гладкоствольным оружиемВсё огнестрельное оружие, которое можно увидеть в охотничьем магазине, в основном делится на два типа: нарезное и гладкоствольное. Какая между ними разница и для каких ситуаций предназначены разные типы каналов ствола? Занимательная наукаИсходя из названия, гладкоствольное оружие обладает гладким каналом ствола, а нарезное оружие – винтовыми нарезами внутри, поэтому их еще называют винтовками. Гладкоствольное оружие Первое огнестрельное оружие в истории – кулеврины, аркебузы, пищали и вся артиллерия обладали гладкими стволами. Такой огнестрел, хоть и имел большой калибр и разрушительную силу, был крайне неточным. Для сравнения, русское ружье образца 1808 года, предназначенное для линейной пехоты, попадало в мишень 1.8×1.2 м. со ста шагов в 75% случаев. С 200 шагов мишень поражало 50% пуль, с 300 шагов – только 25%. При такой точности исход сражения по-прежнему решался в рукопашном бою, а не в перестрелке. Винтовки Нарезной ствол закручивает пулю в стволе, чем обеспечивает её устойчивость в полете, а значит, увеличивает точность стрельбы. Первые винтовки появились в 1832 году, однако стоили они дорого и покупались дворянами лишь для охоты. Считается, в настоящем бою такое оружие испытали англичане в период Крымской войны. Охотничьи ружья, из которых британские офицеры стреляли по русским солдатам в окопах, показали высокую эффективность и стали массово внедряться в армии во второй половине XIX века. Позже для нарезных ружей стали использовать цилиндроконические пули, взамен сферическим. Такая удлиненная пуля, закрученная в стволе вдоль своей оси, да и еще с заостренной головкой, лучше стабилизировалась, быстрее набирала скорость и дальше летела. Несмотря на архаичность гладкоствольного ствола, оружие такого типа до сих пор остается актуальным. В частности, дробовики, газовые и травматические пистолеты имеют гладкие стволы. Армейские винтовки, боевые пистолеты и высокоточные охотничьи ружья обладают нарезными стволами. Почему вращающаяся пуля летит дальше и точнее? За счет нарезки канала пуля дольше находится внутри ствола, а значит, приобретает большую кинетическую энергию, чем в гладком стволе. Это обуславливает высокую дальность полета снаряда. Точность достигается за счет гироскопического эффекта – способности объекта сохранять своё положение в пространстве ввиду быстрого вращения. Отличный пример гироскопии – игрушка юла (волчок). В свою очередь, сферическая пуля, выпущенная из гладкоствольного оружия, будет вращаться хаотично и создаст вокруг себя неконтролируемое вихревое движение, которое отклонит пулю от курса. Данное физическое явление получило название эффект Магнуса. В чем преимущества того или иного оружия? Гладкоствольное оружие можно назвать универсальным. В нём используют разные боеприпасы – дробь, картечь, обычные пули, резиновые пули, пули с оперением. В среднем, гладкоствольное оружие дешевле нарезного. Вместе с тем, оно обладает высокими боевыми способностями, но малой дальностью прицельной стрельбы. Нарезное оружие точнее и дальнобойнее. План осмотра огнестрельного оружия и снарядов Объяснить, на что необходимо обратить внимание и какое значение имеет данный факт или данные изменения ( на пуле, стволе) для расследования обстоятельств дела Огнестрельное оружие, обнаруженное на месте происшествия или у подозреваемого, необходимо осмотреть, подробно описать и приобщить к делу специальным постановлением. Осмотр необходимо проводить над листом белой бумаги, чтобы не допустить потери микрочастиц. Перед осмотром необходимо убедиться в том, что оружие не заряжено; заряженное оружие необходимо разрядить: извлечь магазин и патрон из патронника (исключение составляет самодельное оружие). Осмотр начинается с поиска на оружии следов рук или каких-либо других частиц — кровь, волокна и т.п. После наружного осмотра оружия следует отразить положение де-талей ударно-спускового механизма. Микрочастицы продуктов выстрела, имеющиеся в канале ствола, патронника и на затворе, должны быть сохранены для химического исследования. Если оружие найдено в водоеме, то в целях предотвращения коррозии канала ствола его необходимо протереть, пропуская через ствол куски чистой мягкой ткани. Лоскуты просушить, пронумеровать по очередности, поместить в отдельные_пакеты и направить на исследование вместе с чистым куском этой ткани для контроля. Разбирать, собирать или производить выстрелы из исследуемого оружия категорически запрещено. После осмотра оружие необходимо завернуть в чистую плотную бумагу или ткань и упаковать так, чтобы предохранить от ударов, влаги, прямых солнечных лучей. Пули и гильзы, найденные на месте происшествия, также необходимо осмотреть на предмет обнаружения микрочастиц; гильзы закрыть колпачком или тампоном, чтобы сохранить все, что имеется внутри. Упаковывается каждый объект отдельно; тара должна обеспечить неподвижность объектов и должна быть снабжена записями, объясняющими, где и когда обнаружены данные вещественные доказательства. Вещественные доказательства должны быть сохранены в том виде, в котором они были обнаружены. При осмотре преград, на которых имеются следы от действия огнестрельного оружия, необходимо получить сведения, проливающие свет на обстоятельства происшедшего события. Основными сведениями являются: 1) определение направления выстрела устанавливают по входным или выходным отверстиям. Отличие входного и выходного отверстия описано выше, при описании следов на преграде; 2) места нахождения стрелявшего можно установить с большой степенью достоверности по двум пулевым пробоинам. Если эти пробоины расположены недалеко друг от друга (двойная рама), то в них может быть вставлена визирнадлщбка, через которую наблюдают участок местности, где находился стрелявший. Если пробоина находится друг от друга на расстоянии, их соединяют шпагатом, посредине которого так же закрепляют визирную трубку. В последнее время широко применяется лазерное визирование; 3) дистанция выстрела. Осматривая повреждения, возможно установить дистанцию выстрела, что очень важно для воссоздания картины происшедшего события. Под дистанцией в судебной баллистике понимают расстояние от дульного среза до входного повреждения. Условно принято все дистанции делить на три группы: выстрел в упор, близкий выстрел и неблизкий выстрел. Выстрел в упор бывает полный и неполный. При полном упоре на преграде (теле) отпечатывается дульный срез (штанцмарка), копоть и пор^шшнки располагаются не у входного отверстия, а в пулевом (раневом) канале. Близкий выстрел характерен тем, что продукты выстрела (копоть, порошинки, опаление) располагаются непосредственно вокруг входного повреждения. Диаметр их рассеивания тем больше, чем больше дистанция. Если возле входного отверстия нет продуктов выстрела, речь может идти лишь о неблизком выстреле. Термин «дальний выстрел» не применим, так как от отдельных экземпляров огнестрельного оружия следов близкого выстрела не наблюдается уже при дистанции 1,5 — 2 метра (пистолеты, револьверы), что не является «дальним» выстрелом. Копоть образуется как результат сгорания пороха и имеет различные оттенки (серо-желтый, зеленый) в зависимости от сорта пороха. Осматривая следы выстрела на месте происшествия, можно лишь предположить дистанцию; более точно, вплоть до сантиметров, эти вопросы решаются экспертом-балдистом. |