шпоры микроэкономика. ШПОРЫ ЭКЗАМЕН МИКРА. Закон убывающей предельной производительности. Издержки производства. Функция издержек. Изокоста

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

|

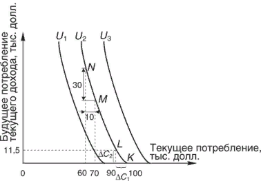

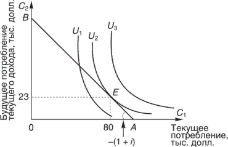

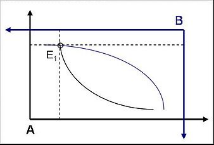

27. Предложение сбережений. Люди, осуществляющие сбережения, сравнивают текущее потребление с будущим. Обычный потребитель имеет положительные временные предпочтения (time preference). Это означает, что отказ от расходования 1 долл, в настоящем должен принести ему более 1 долл, в будущем. Предположим, что доход индивида составляет 100 тыс. долл, в год. Если он потребляет в текущем году все 100 тыс., то его сбережения равны 0. На графике (см. рис. 10-3) эта ситуация отражена точкой К. Допустим, наш индивид решил откладывать деньги «на черный день». Предположим, что величина этих сбережений ради будущего потребления равна 10 тыс. долл, текущего дохода. Такое ответственное решение может быть принято рациональным индивидом только в том случае, если в будущем эти 10 тыс. долл, позволят ему потреблять на сумму, превышающую 10 тыс., например 11,5 тыс. долл. Эту ситуацию отражает на графике точка L. Отказ от следующих 10 тыс. долл, дается, как правило, труднее и должен быть компенсирован большим вознаграждением. Поэтому кривые безразличия будут приближаться к вертикальному положению. Больший угол наклона характерен для кривых безразличия тех индивидов, кто стремится к немедленному вознаграждению.  Предельная норма временного предпочтения (marginal rate of time preference — MRTP) — это стоимость дополнительного будущего потребления, достаточного для компенсации отказа от единицы текущего потребления при условии, что общее благосостояние индивида не изменится. Предельная норма временного предпочтения (marginal rate of time preference — MRTP) — это стоимость дополнительного будущего потребления, достаточного для компенсации отказа от единицы текущего потребления при условии, что общее благосостояние индивида не изменится.Для отрезка KL: MRTP = С2/С1= 11,5/10 = 1,15. Для отрезка MN: MRTP = 30/10 = 3, где С2 — объем потребления в будущем году, необходимый, чтобы потребитель отложил С1 потребления в текущем году. Сбережения определяются общей суммой дохода за вычетом текущего потребления: S=I-C1 где S –сбережения, I - доход, С1- текущее потребление.  Межвременное бюджетное ограничение показывает возможности переключения текущего потребления на будущее потребление. Наклон межвременного бюджетного ограничения АВ равен —(1 + i). Угол наклона зависит от ставки ссудного процента. Чем он выше, тем круче наклон межвременного бюджетного ограничения. Межвременное бюджетное ограничение показывает возможности переключения текущего потребления на будущее потребление. Наклон межвременного бюджетного ограничения АВ равен —(1 + i). Угол наклона зависит от ставки ссудного процента. Чем он выше, тем круче наклон межвременного бюджетного ограничения.Межвременной выбор: потребитель действует в 2-х периодах времени - текущем и будущем потребитель знает размер своего текущего и будущего дохода ( I1 и I2) потребитель максимизирует общую полезность в 2-х периодах (U=f(C1, C2) нет инфляции ставка равномерна у потребителя нет сбережений Модель межвременного выбора (заемщик): C1*>I1 - займ U=f(C1, C2) MRTP - предельная норма временных предпочтений MRTP=MU1MU2 >1 - текущ. <1 - готовы к буд. I1 - текущ. доход, I2 - буд. доход. С2=(1+r)(I1-C1)+I2 Модель межвременного выбора (кредитор): C1* 28. Распределение или обмен является Парето-эффективным, если блага нельзя перераспределить так, чтобы кому-то стало лучше, но никому – хуже. Принцип метода следующий: - в экономике имеются два вида ресурса; - в экономике распределяются два вида продукта; - в распределении участвуют два потребителя, которые обладают полной информацией о предпочтениях друг друга; - распределение происходит без затрат, т.е. издержки обмена равны нулю.  29. Внешние эффекты Внешние эффекты – экстерналии – ситуации, когда издержки или выгоды от рыночных сделок не учитываются в ценах в полном объеме. Общественные блага Чисто общественное благо (ОБ) – благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами, независимо от того, платят люди за него или нет. Существование монополий Неполнота информации Функции государства В первую очередь возникают в связи с провалами рынка: 1. Антимонопольная политика и регулирование. 2. Ограничение отрицательных внешних эффектов и стимулирование положительных. 3. Производство общественных благ и возникающие в связи с этим проблемы. 4. Налоги и социальная политика государства. 5. Искажение информации и следовательно регулирование информационных потоков. Но не только это. Ещё: 6 . Инвестиционные проблемы. 7. Регулирование структурных изменений. 8. Денежная политика. 9. Антиинфляционная политика. 10. Политика занятости и роль общественных работ. 11. Политика доходов и заработной платы. 12. Региональное регулирование. 13. Внешнеэкономическая деятельность 30.Неопределенность — ситуация, не поддающаяся оценке, усложняющая выбор вариантов, поведение участников хозяйственной деятельности. Если вероятность ожидаемого события неизвестна, оно может развиваться и наступить различными способами, т.е. имеет место неопределенность. Нередко конечный итог в целом известен, но неизвестны сроки, отклонения от прогнозируемого варианта, непредвиденные последствия. Риск — это оценка вероятности ожидаемого события. Она не может быть абсолютно точной. Хозяйственная деятельность связана с риском отклонений от проведенных оценок и расчетов, с риском неудач, потерь, неожиданного изменения конъюнктуры. В зависимости от причин риски могут быть классифицированы на внешние и внутренние. Во внешние риски входят: 1. Непредсказуемые внешние риски: К ним относят: • меры государственного воздействия в сфере налогообложения, ценообразования, землепользования, финансово-кредитной и т.д.; • природные катастрофы (землетрясения, наводнения, ураганы и прочие климатические катастрофы); • уголовные и экономические преступления (терроризм, саботаж, рэкет); • внешние эффекты: экологические (аварии), социальные (забастовки), экономические (банкротство партнеров, клиентов, срыв поставок), политические. 2. Предсказуемые внешние риски: • рыночный риск (изменение цен и возможных курсов валюты, требования потребителей, конъюнктура, конкуренция, неверная информация, потеря позиций на рынке); • операционный риск (нарушение правил эксплуатации и техники безопасности, отступление от целей проекта, невозможность поддержания рабочего состояния машин, оборудования и т.д.). В состав внутренних рисков включают: 1. Внутренние организационные риски: • срывы работ из-за недостатка рабочей силы, материалов, изменения ранее согласованных требований и появления дополнительных требований со стороны заказчиков и партнеров, ошибок в планировании и проектировании и т.п.; • перерасход средств вследствие срыва планов работ, неэффективной стратегии снабжения и сбыта, низкой квалификации персонала, ошибок в составлении смет и бюджетов, предъявления претензий со стороны партнеров, поставщиков и потребителей. 2. Внутренние технические риски: • изменение технологии выполнения работ, ошибки в проектной документации, поломки техники, низкое качество поставляемых материалов, сырья, комплектующих изделий и т.д. 3. Прочие риски: • правовые (возникающие в связи с приобретением лицензий, патентов, торговых марок); • транспортные и таможенные инциденты; • риски, связанные со здоровьем людей; • повреждение имущества при демонтаже и передислокации и т.д. При планировании рисков необходимо различать такие понятия, как затраты ресурсов, убытки и потери. Если потери можно заранее предвидеть и предусмотреть, то они должны рассматриваться как неизбежные расходы и включаться в затраты. Методы снижения риска: Страхование Поручительство Залог Распределение риска Резервирование средств |