Занятие 17 Эволюция государственного строя Германии в XIX в.. ИГПЗС Тема 17. Занятие 17 Эволюция государственного строя Германии в xix в

Скачать 96.87 Kb. Скачать 96.87 Kb.

|

|

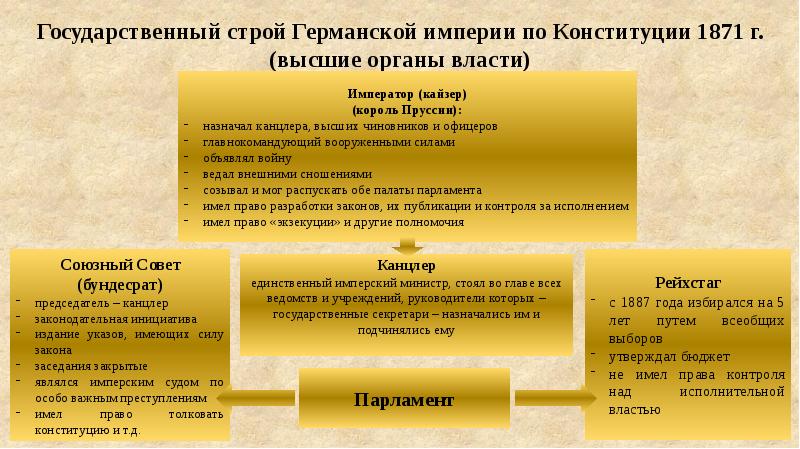

Занятие 17 Эволюция государственного строя Германии в XIX в. Термины: Бундесра́т — государственный законодательный орган Германии, один из пяти постоянно действующих в ФРГ. Великогерманский путь — модель решения Германского вопроса, которая обсуждалась, но была отвергнута на Франкфуртском национальном собрании 1848 года. Втора́я импе́рия — период бонапартистской диктатуры в истории Франции с 1852 по 1870 годы. 2 декабря 1852 года в результате плебисцита была установлена дуалистическая монархия во главе с племянником Наполеона I Луи Наполеоном Бонапартом, принявшим имя императора Наполеона III. Кайзер. Ка́йзер (нем. der Kaiser) — германский титул монарха. Происходит от римского титула «Цезарь» (лат. Caesar). Канцлер Германии, официально федеральный канцлер Федеративной Республики Германия, является главой правительства и главой исполнительной власти Германии, а также главнокомандующим германскими Вооруженными силами в военное время. Малогерманский путь объединения Германии (нем. Kleindeutsche Lösung der Deutschen Frage) — одна из двух основных моделей решения германского вопроса, выработанных представителями германской политической мысли в период после завершения Наполеоновских войн. Министр-президент (Ministerpräsident) - глава государства и правительства в тринадцати из шестнадцати штатов Германии. Октрои́рование (фр. octroyer — жаловать, даровать) — способ принятие конституции действующим главой государства — монархом, президентом или дарование конституции колонии, зависимой территории метрополии. Рейхстаг — Рейхстаг[1] (нем. Reichstag от Reich «государство» и tagen «заседать») название немецких парламентов и заседаний этого парламента. Франкфуртская конституция или Конституция церкви Святого Павла, официально названная Конституцией Германской империи от 28 марта 1849 года, была неудачной попыткой создать единое немецкое национальное государство в государствах-преемниках Священной Римской империи, организованных в Германскую конфедерацию. 1 Германский конституционализм в середине XIX в. Политический режим-Совокупность средств и методов, с помощью которых осуществляется политическая власть в государстве. ФРАНКФУРТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1849 г. КОНСТИТУЦИЯ ПРУССИИ 1850 г В условиях революции, произошедшей в ряде европейских государств в 1848 г., во Франкфурте-наМайне собралось общегерманское Национальное собрание, принявшее в 1849 г. Конституцию Германской империи. Предполагалось на новой основе преобразовать Германский союз, созданный еще в 1815 г.: создать единую дипломатическую службу и проводить единую внешнюю и военную политику, сформировать единое экономическое и правовое пространство, ввести единое имперское гражданство. Таким образом, конфедеративный Германский союз должен был быть преобразован в федеративную Германскую империю. Германия по Франкфуртской конституции представляла собой федерацию земель во главе с императором, который должен был присягать делу охраны «империи и прав немецкого народа, а имперскую конституцию соблюдать точно и добросовестно». Такую присягу приносит не только император, но и каждый имперский чиновник. Конституция объявляла об упразднении сословий, неприкосновенности личности, равенстве перед законом, отдельных свободах. Парламент (рейхстаг) состоял из двух палат — Палаты государств, избираемой на шесть лет и заполняемой по принципу неравного представительства (40 депутатов от Пруссии, 38 — от Австрии, 18 — от Баварии, 10 — от Саксонии, два от Гамбурга и по одному от большинства герцогств и княжеств), и Палаты народа (нижней палаты), которая избиралась на три года. Отдельные немецкие государства имели свою конституцию, правительство, чиновную иерархию. Планировалось также создание Имперского суда с возложением на него разбирательства жалоб отдельных государств, разногласий между палатами, а также политических и частноправовых разногласий между государствами. Судебная власть признавалась только за государством, родовые суды упразднялись, и провозглашалось, что «все равны перед судом». Перед имперскими властями была поставлена, прежде всего, задача создания единой дипломатической службы и проведения единой внешней политики. Только имперская власть должна была впредь назначать посланников и консулов, заключать международные договоры. Отдельные немецкие государства имели право заключения договоров с другими немецкими государствами, с не немецкими же - только по ограниченному кругу вопросов, главным образом частного права. При этом любой договор,"затрагивающий имперские интересы", подлежал утверждению империи (ст. 1, разд. II). Однако Конституция 1849 г. осталась на бумаге Прусский король, которому была предложена корона германского императора, отверг Конституцию Германской империи, принятую во Франкфурте-на-Майне в 1849 г., посчитав ее происхождение незаконным Он утверждал, что любая общегерманская конституция может быть только октроированной (дарованной монархом). Франкфуртское национальное собрание наконец смогло принять предложенный конституция в Германию 28 марта 1849 года. Этот документ предусматривал всеобщее избирательное право, парламентское правление и наследственного императора. Общегерманская конституция 1849 года. Проект конституции начал разрабатываться с открытием Национального собрания — 24 мая 1848 г. Этим занялся особый комитет из 30 депутатов. Из-за политических противоречий между либералами-монархистами и республиканцами в комитете было решено вначале утвердить проект «основных прав немецкого народа» как не вызывавший особых разногласий. Конституционная хартия Пруссии 31 января 1850 года В 1850 году прусский король Фридрих-Вильгельм IV Конституционную хартию, которая стала основным законом Прусского королевства. Она установила в Пруссии строй конституционной монархии с выборным народным представительством. Но Хартия имела консервативный характер, предусматривая минимум гражданских и политических прав. Главой государства оставался прусский король, которому предоставлялись значительные законодательные, исполнительные, административные и судебные полномочия. Он обладал и правом законодательной инициативы, и правом абсолютного вето на решения парламента. Принцип разделения властей не было реализовано в политической практике Пруссии. Правительство в случае необходимости сохранения общественной безопасности имел право издавать законы, которые не противоречат Хартии. Судебная власть осуществлялась от имени короля, он же назначал судей. Формально назначенные королем судьи должны были пожизненно выполнять свои обязанности, хотя существовали и формальные возможности для их устранения. Представительный орган - Ландтаг получал по конституции право принимать законы, которые затем утверждались королем. Ландтаг состоял из двух палат. Верхняя палата называлась первой палатой или палатой господ. Она наполовину была вибірною и наполовину такой, которая предназначалась короной. С 1853 года все члены этой палаты стали назначаться королем. их должность становилась пожизненной и наследственной (статьи 65-68 Хартии). Вторая палата, или палата депутатов, избиралась избирателями от населения на пять лет (статья 73). Палаты парламента созывались и распускались королем (статья 51). Формально Хартия устанавливала (только для мужчин) всеобщее избирательное право, но фактически оно не было ровным и осуществлялось по куриальной системе. Избиратели делились на три курии. Каждая курия получала треть мест в нижней палате. Курии формировались с таким расчетом, чтобы они платили равные суммы налогов. Но из-за того, что к первой курии входили состоятельные избиратели, ко второй - избиратели среднего достатка, а к третьей - малоспроможні, то первая курия на меньшее количество избирателей получала столько же мест, сколько и самая многочисленная третья курия. Итак, богатые избиратели получали определенные преимущества. Объединение Германии (1871) Германия до прихода к власти Бисмарка была раздробленной в политическом, экономическом и культурном плане. Раздробленность и дифференциация княжеств и земель усилилась после революции 1848-1849 гг., которая известна в исторической литературе, как «Весна народов». Прусский король Фридрих-Вильгельм Четвертый отмечал, что захватить Пруссию в 1848 г. было гораздо проще, чем в 1850-х гг. Но соседние государства не смогли сполна этим воспользоваться, поэтому положение дел стал менять и сам король, и его приближенные. Центром будущего объединения стала Пруссия, где помещики обладали большей властью, чем король. Им принадлежали земли, власть над народом, с которого они постоянно взимали налоги, поборы, втягивая крестьян в бесконечные долги. Тем не менее, после революции помещики поняли, что все могут быстро потерять. Король и знать пошли на принятие Конституции, сохранив власть над народом. В январе 1871 г. Германия стала империей, а спустя четыре месяца рейхстаг принял новую Конституцию. Она утвердила новый принцип устройства государства, определила полномочия императора и канцлера. Бундесрат и рейхстаг имели право принимать законы. Для этого нужно было получить большинство голосов в каждой палате. Основное внимание парламента уделял законам в налоговой, таможенной, торговой, денежной сферах. Кроме того, палаты занимались унификацией систем мер и весов, правил и принципов работы судов, гражданского и уголовного права, банковской системы, транспорта, связи. В ведомстве парламента находились военные законы и внешняя политика, отношения с другими государствами. Была введена конституционная монархия. В состав Бундесрата входили представители от всех немецких государств. Их назначали правительства каждого из государственных объединений. Количество представителей определяла Конституция. Всего в Верхней палате было 58 человек. От Пруссии было 17 представителей, от Баварии – 6, по четыре представителя давали Вюртемберг и Саксония, по три человека предоставляли Гессен и Баден, по одному – от остальных членов немецкого государства. Верхней палате по Конституции были положены и множество исполнительных функций В частности, представители Бундесрата могли назначать чиновников по всей империи, принимать решение о том, чтобы принудить членов Германского союза выполнять конституционные права и обязанности. Германия превратилась в федеративное государство. Государство возглавил император Вильгельм Первый. Законодательную власть отдали двухпалатному парламенту. Верхняя палата называлась Бундесрат или Союзный совет, нижняя – рейхстаг. Исполнительная власть принадлежала императору, который считался главной Германии. Он имел право заниматься всеми вопросами внешней и внутренней жизни государства, в том числе контролировал работу парламента, досрочно его распускал, подписывал договора с другими государствами, следил за выполнением законов. Именно император назначал федерального канцлера, которым на 1871 г. был Бисмарк. Рейхстаг сначала выбирали на три года, а с конца 1880-х гг. – на пять лет. Представителей сюда выбирали на всеобщих и прямых выборах. Голосование было тайным. Социальной базой и поддержкой монархии были представители высшего дворянства (юнкера и крупная буржуазия). Формой государственного устройства Германской империи 1871-1914 гг. являлась своего рода федерация, в которой состояли 22 монархии и 3 республики (вольные города). Ее отличительная черта - гораздо более широкие полномочия федеральных органов, нежели, например, в Америке. Государства, которые составили союз, потеряли свой суверенитет. На протяженности всей союзной территории империя обладала определенным правом законодательства. Конституция 1871г. определила форму правления как дуалистическую конституционную монархию. Монарх разделял свою власть с парламентом, его полномочия строго прописывались в конституции. Как президент всего Союза, император в отношениях с другими государствами выступал от имени империи: объявлял войну и заключал мир, вступал в договоры.  Избирательными правами согласно ст. 20 конституции обладало мужское население империи старше 25 лет (исключая нижних чинов армии и флота, состоявших на действительной военной службе, лиц, ограниченных в гражданских и политических правах по приговору суда, а также лиц, находившихся под опекой или получавших пособие по бедности). Способ голосования на выборах был открытым — здесь была реализована идея О. Бисмарка, который полагал, что тайное голосование “противоречит лучшим свойствам германской нации”. Один депутат рейхстага избирался от одного из 397 избирательных округов, в каждом из которых первоначально проживало по 100 тыс. избирателей (впоследствии равенство округов нарушилось, но правительство отказывалось их пересматривать, опасаясь увеличения количества депутатов от городов, где преобладало трудовое население). Численное преобладание в рейхстаге имели представители Пруссии (235 мест из 397). Сессии рейхстага созывались 1—2 раза в год и длились в течение 1—4 месяцев. Депутаты не были связаны наказами избирателей; первоначально они не получали за свою деятельность никакого жалования или вознаграждения. Это последнее правило, введенное в свое время также по настоянию О. Бисмарка, было изменено лишь в 1906 г.: начиная с этого времени депутаты стали получать жалование в размере 3 тыс. марок в год; за неявку на заседания производились вычеты по 20 марок в день. Заседания рейхстага носили, как правило, открытый характер, а все материалы парламентских дебатов подлежали обязательному опубликованию в прессе. Голосование в рейхстаге также было открытым. Депутаты рейхстага были наделены депутатской неприкосновенностью и свободой выступлений в палате. Они обладали также правом парламентского запроса в адрес рейхсканцлера и любого из государственных секретарей (под таким запросом должны были стоять подписи не менее 30 депутатов). Конституция закрепила за рейхстагом право разработки и принятия законов, утверждения имперского бюджета, ратификации международных договоров и др. Однако законодательные полномочия “народного представительства”, каковым формально являлся рейхстаг, были резко ограничены в пользу верхней палаты — Союзного совета. Законопроект, не принятый рейхстагом, мог быть легко проведен через Союзный совет (лишь в слегка измененной редакции), причем юридическая сила акта Союзного совета была не меньшей, чем акта рейхстага. Союзный совет имел право заседать самостоятельно (при этом все его заседания были закрытыми), тогда как сессии рейхстага могли быть созваны лишь в период работы Союзного совета. Решение вопроса о роспуске рейхстага могло быть принято простым постановлением Союзного совета. Все сказанное свидетельствует о том, что конституция установила явное преобладание верхней палаты парламента над нижней. Консервативный состав Союзного совета, формируемого недемократическим способом, являлся надежной гарантией того, чтобы в любое время выступить в качестве надежного тормоза на пути деятельности “народного представительства”. Законодательство по вопросам, отнесенным к компетенции членов федерации, осуществляли местные однопалатные или двухпалатные парламенты — ландтаги. В частности, ландтаги занимались вопросами собственного государственного устройства, призыва в армию, взаимоотношений государства с церковью, судебной организации, организации городского и общинного самоуправления. |