история2. рррк практика 2. Занятие 2 Восточная Пруссия в составе Прусского государства и Германии (вторая четверть xvi середина xx вв.)

Скачать 1.3 Mb. Скачать 1.3 Mb.

|

|

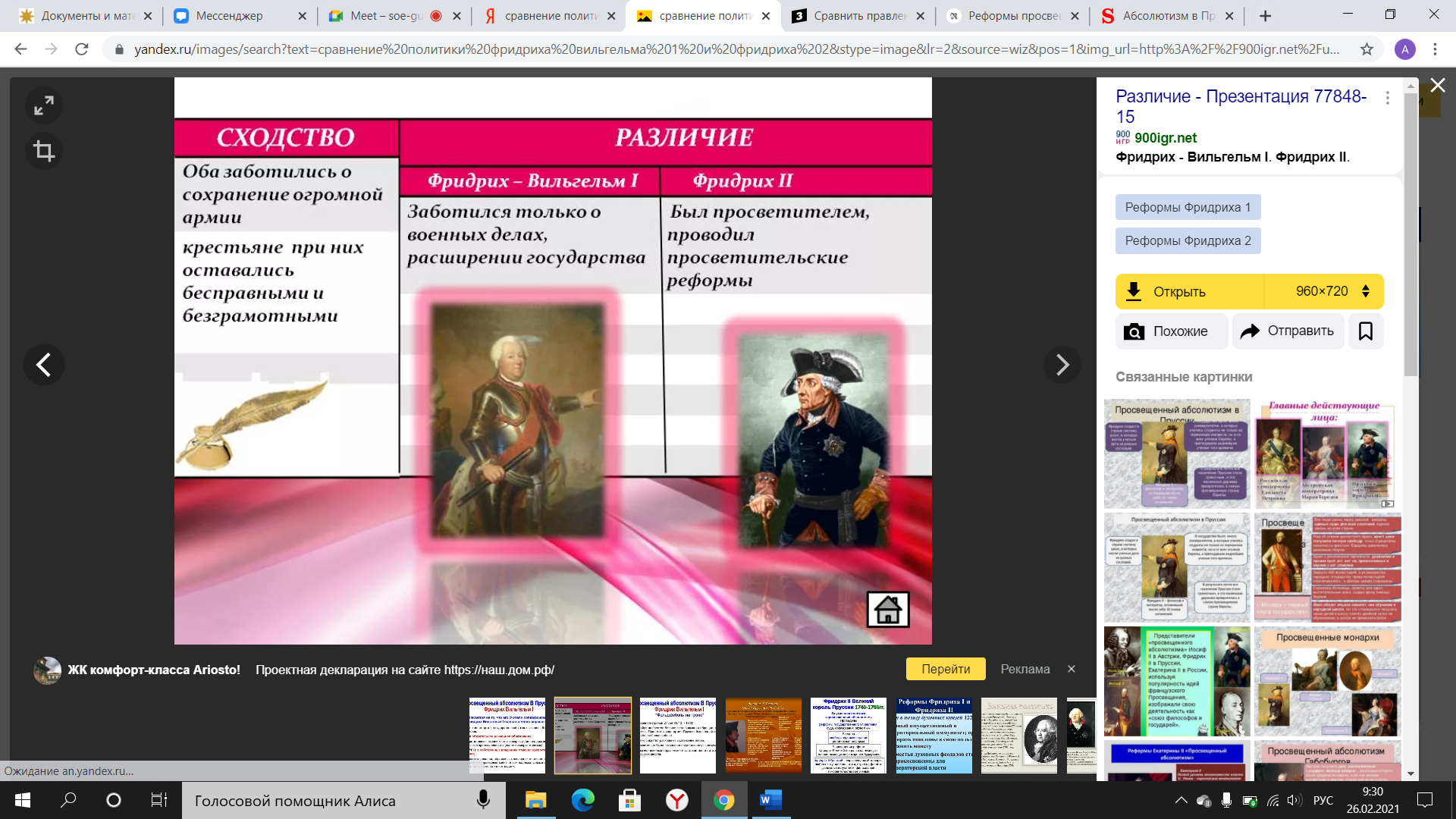

Практическое занятие №2 Восточная Пруссия в составе Прусского государства и Германии (вторая четверть XVI - середина XX вв.) Вопросы для подготовки: 1. Социально-политическое развитие Герцогства Пруссия и Бранденбургско-Прусского государства Необходимо рассказать о появлении Герцогства Пруссия, о факторе лютеранства и о личности Альбрехта Гогенцоллерна и его деятельности в качестве герцога Пруссии, в том числе, о создании Кёнигсбергского университета. Освятить политику бранденбургских курфюрстов, направленную на получение независимости от Польши, на примере деятельности "великого курфюрста" Фридриха Вильгельма. Образование Прусского герцогства Тринадцатилетняя война (1454-1466) война Польши с Тевтонским орденом за Восточное Поморье закончилась Торуньским миром 1466 г., по которому Орден крестоносцев лишился большей части своей территории и оказался в зависимости от польской короны. Орден потерял Померанию, Кульмскую и Михелаускую земли, города и области Мариенбург, Штум, Эльбинг и Христбург. Перешло под покровительство польского короля и епископство Эрмланд (все эти территории с того времени стали называться Королевская Пруссия). Наконец, оставшаяся часть орденского государства, Орденская Пруссия, впоследствии Восточная Пруссия, инкорпорировалась, присоединялась к Польше, но оставалась под управлением гроссмейстера. Гроссмейстер признавал короля своим «главой» наряду с папой и становился его постоянным советником. Торуньский мир окончательно ликвидировал авторитет Тевтонского ордена в юго-восточной Прибалтике. Ему оставалось просуществовать чуть более полувека Стремление укрепить позиции орденского государства и усилить в нем немецкое влияние с помощью династических связей отразилось в выборе главой Ордена Альбрехта Гогенцоллерна (1490-1568) (или Альбрехта Бранденбургского). Третий сын маркграфа Бранденбургского Фридриха Гогенцоллерна и Зофии, дочери польского короля Казимира Ягелло, внук курфюрста Альбрехта Ахиллеса, будущий правитель Пруссии воспитывался в традициях рыцарства, светских понятий чести и славы. 13 февраля 1511 г., не достигнув 21 года, Альбрех стал великим магистром. В то время, когда он возглавил Орден, Польшей уже правил брат Зофии Сигизмунд I – родной дядя Альбрехта по материнской линии. Выдвижение в великие магистры человека, столь тесно связанного с польской королевской семьей, желали в Ордене, перед Альбрехтом стояла задача если не аннулировать Торуньский мир, то, по крайней мере, смягчить его условия. Война снова начинается в 1519 г., продолжается с переменным успехом и заканчивается через 2 года подписанием в Торуни 5 апреля 1521 г. четырехлетнего перемирия. Стороны были истощены конфликтом. 29 ноября 1523 г. в Виттенберге состоялась личная встреча великого магистра с Лютером. На встрече Лютер убеждал Альбрехта в необходимости роспуска Ордена, провозглашении в его границах светского княжества и женитьбы князя, которая положит начало княжеской династии. Переговоры о будущем Орденской Пруссии ввелись в королевской столице Кракове до весны 1525 г. Когда все условия были согласованы с королем, туда приехал Альбрехт. 8 апреля стороны подписали акт об упразднении Немецкого ордена в Пруссии и об образовании на его бывших землях Прусского герцогства. 10 апреля 1525 г. на главной площади Кракова в присутствии королевской семьи, при огромном стечении простого люда состоялась пышная церемония принесения присяги Альбрехтом. Прусское герцогство становилось ленником польской короны, и в нем устанавливалась верховная светская наследственная власть по мужской линии с сохранением ленной зависимости от Польши также при наследниках Альбрехта. Подписанием Краковского договора Альбрехту удалось добиться признания Польшей двух важных для него положений: статуса Пруссии как светского государства; неизменности границ своего государства и возврата, захваченных Польшей в ходе военных действий городов, замков и другого имущества, находившегося на ее территории. И хотя Краковский договор содержал статьи, подчеркивавшие подчиненное положение герцога, Альбрехт все-таки получил достаточно самостоятельности для решительных преобразований в государстве, где быстро укоренялось евангелическое вероучение. Реформация стала главной опорой Альбрехта. Оба прусских епископа добровольно сложили с себя властные полномочия в пользу герцога и остались при своих должностях в новой церкви. Герцог упразднил орденские службы. Вместо них он создал четыре совета: гофмейстера, бургграфа, канцлера, гофмаршала, которые позднее, с образованием прусского королевства именовались министериумами. Страну разделили на три района: Замландский, Натангенский и Оберландский. В 1560 г. к ним присоединились Курляндский район, Гробин и Пильтен в качестве залога. Оберланд был самым заселенным районом, но и больше всего он пострадал от войн. Центрами районов являлись Кёнигсберг, Бартенштайн или Растенбург, Зальфельд или Остероде. Существовало центральное правительство (в Кёнигсберге) и местные органы управления (амты). Герцог не внес коренных изменений в систему управления, созданную при Ордене. Соблюдая преемственность, он превратил орденских наместников в верховных советников (оберраты), комтуров – в главы управлений. Бывшие комтурства стали центральными управлениями (хауптамтами) и сохранились почти в прежних пределах. Герцогская власть осуществлялась через центральное правительство. Территория Прусского герцогства имела лишь один значительный город и бедные земли. После разорительных войн с Польшей экономика края пришла в упадок, ресурсы были исчерпаны, продукты питания резко вздорожали. В сложившейся ситуации очень важно было привлечь в страну иноземных купцов, принять меры к дальнейшему заселению прусской земли. Альбрехт привлекал в Пруссию шотландцев, силезцев, богемцев. Он умело вел агитацию в северных Нидерландах (графство Голландия) и ряде других стран, где продолжалась борьба со сторонниками Реформации. Преследования за религиозные убеждения вынуждали крестьян и дворянство покидать обжитые места и бежать в безопасные районы Европы. Их главный поток устремился в том числе в Пруссию. Альбрехту удалось в определенной степени преодолеть тяжелое положение в экономике. Оживилась торговля, увеличился ввоз древесины из Литвы, расширились масштабы транзитной торговли корабельным лесом из Малайзии. Набирали силу купцы из Англии, Франции, Голландии. В середине XVI в. голландцы владели одной четвертью прибывавших в Кёнигсберг судов. Из-за возникавших на религиозной почве споров между местными и иностранцами Альбрехт вынужден был потребовать, чтобы все иноземцы, желавшие остаться в Пруссии, публично отказались от своих религиозных заблуждений. Итак, в Европе возникло первое протестантское государство. О герцоге Альбрехте Бранденбургском иногда говорят «великий», чтобы подчеркнуть его выдающуюся роль в развитии общественной и культурной жизни этой прусской земли, и в первую очередь в основании Кёнигсбергского университета. Альбрехт лично сделал многое для блага наук и искусств в Пруссии. Герцог не раз посылал за свой счет способных молодых людей учиться в университеты Германии или Италии, оказывал материальную поддержку ученым не только в своем государстве, но и в других странах, содействуя выходу в свет их произведений. Герцог знал толк в книгах и собирал их до конца жизни. В 1529 г. Альбрехт заложил основу замкового книжного собрания. Библиотека пополнялась за счет покупок и даров. Герцог имел еще и так называемую Камерную библиотеку– собрание книг, предназначенных исключительно для его личного пользования и подобранных в соответствии с его личными интересами. В ней преобладала протестантская литература и прежде всего сочинения Мартина Лютера – герцог стремился собрать все литературное наследие реформатора. Бесценным памятником художественной культуры Прусского герцогства времен Альбрехта Бранденбургского стала так называемая Серебряная библиотека (серебряный переплет книг, ювелирная работа) Первая типография была открыта в Кёнигсберге еще в 1523 г. Гансом Вайнрайхом, приглашенным из Гданьска. При поддержке Альбрехта крупную типографию в Кёнигсберге основал в 1549 г. Ганс Луфт; в 1554 г. открылась типография нюрнбергского печатника Иоганна Даубмана. Кёнигсбергские издатели печатали преимущественно литературу лютеранской направленности, и не только на немецком языке, но и на языках других народов, населявших Прусское герцогство: на польском, литовском, прусском. Кёнигсберг времен герцога Альбрехта стал родиной литовского книгопечатания – здесь Мартин Можвид издал в 1547 г. первую литовскую книгу. Это был лютеранский катехизис. Альбрехт был современником величайших гениев эпохи Возрождения. С одним из них – творцом гелиоцентрической системы мира Николаем Коперником Герцог заботился о просвещении своих подданных в лютеранском духе. По указанию Альбрехат три старые церковноприходские школы были преобразованы в латинские школы, назначением в них учителей теперь занимался городской магистрат. Наряду с чисто немецкими школами они составляли основу системы образования в герцогстве. В отличие от старых школ в них особое внимание уделялось латинскому языку. Самым значительным деянием первого прусского герцога в области культуры стало основание Кёнигсбергского университета. 17 августа 1544 г. под звон соборных колоколов состоялось торжественное открытие «Кёнигсбергской академии», и герцог Альбрехт ввел в аудиторию Первого университетского ректора Георга Сабинуса (1508-1560). Кёнигсбергская академия была устроена по образцу других немецких университетов и состояла из четырех факультетов: трех «высших» – теологического (богословского), юридического и медицинского и одного «низшего» – философского. Естественнонаучные дисциплины и математика преподавались на философском факультете. Теологический факультет возглавил выходец из Литвы, хорошо знавший польский язык, Станислав Рафайлович. Родом из Литвы был также профессор древних языков Абрахам Кульвец (1510-1545 гг.), ученик Эразма Роттердамского. Во главе медицинского факультета стал рекомендованный лично М. Лютером доктор медицины Иоганн Бретшнейдер (1514-1577 г.), известный лекарь и ученый, выходец из Гданьска. Итак, Кёнигсбергский университет, имевший в год своего открытия свыше трехсот студентов, начал свою деятельность. В 1560 г. польский король Сигизмунд II Август выдал этому заведению привилегии, уравнявшие его в правах с Краковским университетом. Кёнигсбергская академия получала право собственной юрисдикции с уложением о наказаниях вплоть до смертной казни (правда, до этой крайней меры дело никогда не доходило). Университетские профессора освобождались от уплаты налогов, получали право заниматься пивоварением и рыболовством в Преголе, производить другие продукты. Профессора могли сдавать внаем свои жилые помещения; в случае войны или эпидемии им разрешалось вместе с семьями покинуть город. Профессора также удостаивались чести быть погребенными у Кафедрального собора. Герцогская забота распространялась и на студентов: неимущие получали бесплатное жилье при университете и питание, для малообеспеченных студентов учреждались специальные стипендии. После 1566 г. Альбрехт фактически отошел от дел. Умер 20 марта 1568 г. на 78-м году жизни в замке и был погребен в Кёнигсбергском Кафедральном соборе, у восточной стены почетной усыпальницы. 1525 – 1701 гг. Герцогство (курфюршество) Пруссия После смерти основателя Прусского герцогства его потомки недолго управляли государством, и в 1618 году, после пресечения мужской линии наследования, польский король передает власть в Пруссии родственному дому бранденбургских курфюрстов. Создается новое бранденбургско-прусское государство, а столицей становится Берлин. Новый этап развития связан с правлением герцога Фридриха Вильгельма (1620 – 1688), который существенно изменил как внешнее, так и внутреннее положение бранденбургско-прусского государства. При Фридрихе Вильгельме Польша перестает быть сюзереном и официально признает независимость Прусского герцогства. Умело воспользовавшись противоречиями между Швецией и Речью Посполитой, Пруссия получает гарантии суверенитета сначала от Швеции (Лабиаусский договор 1656 года) как ее союзник, а после перехода в войне на сторону Польши и от Польши (Вилаусский договор 1657). Таким образом Пруссия формально получает дипломатическое признание как независимое государство. Оба договора были подтверждены Оливским соглашением. Основными участниками Оливского договора являлись Речь Посполитая и Швеция, но участвовавшие представители Прусского герцогства имели свои интересы. В результате подписания Оливского договора династия Гогенцоллернов де-юре получала Пруссию не как вассала Польши, а как независимую территорию, но в случае пресечения династии прусские территории передавались польской короне. Главным успехом внутренней политики Фридрих Вильгельма следует признать укрепление экономических показателей герцогства. В первую очередь это связано с привлечением большого количества населения из других стран для заселения Бранденбурга, территории которого были разорены после Тридцатилетней войны, а также для укрепления хозяйственного благополучия Пруссии. Фридрих Вильгельм проводил политику веротерпимости. Так, после Потсдамского эдикта (29 октября 1685 года), объявлявшего о предоставлении убежища всем, кого преследуют за веру, в Бранденбург и Пруссию переселилось более 20 000 французских кальвинистов (гугенотов). Помимо французов в правление Фридриха Вильгельма новую родину нашли голландцы, швейцарцы, саксонцы и другие. Существовала даже в определенной степени парадоксальная для XVII века ситуация, при которой король и его семья исповедовали кальвинизм, большинство населения были лютеранами, а курфюрст обещал королю Польши оказывать поддержку и защищать интересы католиков, проживавших на его территории. Активная переселенческая политика (прокламации-приглашения, как их бы назвали сегодня, рекламные проспекты, издавались массовым тиражом и распространялись в зарубежных государствах), а также заинтересованность курфюрста и его окружения в улучшении хозяйственной ситуации в государстве сыграли свою роль, и к концу XVII века Бранденбургско-Прусское государство становится одним из самых динамично развивающихся в Европе. Главным событием в истории русско-прусских отношений, несомненно, было посещение Пруссии Петром I (1697). Он путешествовал по Европе в составе Великого посольства и пытался сохранить инкогнито, которое достаточно быстро было раскрыто. На встрече между курфюрстом Бранденбургским Фридрихом III и Петром I было заключено торговое соглашение о двусторонней беспошлинной транзитной перевозке, а также достигнута договоренность о возможном заключении военного союза. Во время поездки по дипломатическим делам в Европу Альбрехт познакомился с Асиандром, который был ярым проповедником нового учения Лютера. Многие задаются вопросом, почему Альбрехт принял лютеранство? Ему было выгодно. На территории Пруссии было несколько епископств. Если он принимает лютеранство, то епископства упраздняются. Все земли переходят во владение герцога. Магистром он работает на организацию и ничего за это не получает. Так он стал герцогом, а Пруссия — светским государством. Женившись на Доротеи, дочери датского короля Фридриха I, Альбрехт впервые в честь венчания открыл ворота замка и устроил роскошный обед с весельем, танцами и рыцарским турниром. Вскоре в Кёнигсберге открывается университет — Альбертина. Идея витала ещё в орденское время. Альбрехту был необходим престиж светского князя. 2. Социально-политическое развитие Восточной Пруссии в составе Королевства Пруссия и Германской Империи XVIII - начало XX вв. Рассказать о процессе создания Королевства Пруссия, деятельности курфюрста Фридриха III (короля Фридриха I). На основании хрестоматии сравнить его политику с деятельсностью Фридриха-Вильгельма I. Рассказать о "просвещенном абсолютизме" Фридриха II. Обозначить место Восточной Пруссии, как провинции в составе королевства и Германской Империи. 1701–1871 гг. Прусское королевство Курфюрст Бранденбургский и герцог Прусский Фридрих Вильгельм, благодаря умелой внешней и внутренней политике, обеспечил независимость Пруссии, заложил основы прусского государства и вывел его из числа многочисленных средних небольших немецких государств. Но только его сын, Фридрих III (1688 – 1713), добился официального королевского статуса. Фридрих III не был столь талантлив, как его отец, но за годы своего правления обеспечил Пруссии статус серьезной европейской державы. В 1700 году Фридрих III умело сыграл на противоречиях между европейскими странами в преддверии и во время войны за испанское наследство и получил от императора Священной Римской Империи королевский титул в обмен на обещание участвовать в войне в рамках антифранцузской коалиции. В Кёнигсберге 18 января 1701 года герцог Прусский Фридрих III короновал себя и свою жену Софию-Шарлотту, став королем Пруссии – Фридрихом I. Но столицей государства остался Берлин. События Семилетней войны (1756 – 1763) серьезно отразились на Восточной Пруссии, так как на её территории велись военные действия. После победы в прусском местечке Гросс-Егерсдорф русские войска отступили из-за нехватки провианта, но в большей степени по причине болезни Елизаветы Петровны и перехода престола к великому князю Петру III, известному своими пропрусскими настроениями. Однако уже в следующем году территория Восточной Пруссии, включая Кёнигсберг, была занята русскими, а командующий войсками генерал-аншеф Фермор стал её первым губернатором. 24 января 1759 года, в день рождения Фридриха II, население Восточной Пруссии присягнуло на верность императрице Елизавете Петровне, а вскоре началась чеканка монет прусской губернии с изображением императрицы и черного прусского орла. Раздосадованный поведением бывших подданных, король дал обещание никогда не посещать Пруссию и не был там ни разу до самой смерти. В немецкой историографии период вхождения Восточной Пруссии в состав Российской империи получил название «первое русское время». Пребывание Восточной Пруссии в составе России не было долгим благодаря «чуду Бранденбургского дома». Это выражение заимствовано из письма прусского короля к своему брату после поражения от русских войск при Кунерсдорфе: «Я возвещаю Вам о чуде Бранденбургского дома. В то время, когда враг, перейдя Одер, мог решиться на вторую битву и закончить войну, он ушёл в направлении Мюльрозе и Либерозе». Также принято говорить и о «втором чуде Бранденбургского дома», под которым подразумевают перемирие и последующий договор с императором Петром III, по которому Пруссии были возвращены все присоединенные к России земли и снята присяга на верность российской короне. Фридрих II продолжал активную переселенческую политику, начатую его предшественниками. Он распространил практику, заложенную Фридрихом Вильгельмом в Потсдамском эдикте (1685), и на нехристианские народы. В частности, в его правление в Прусское королевство были приглашены на поселение евреи. Реформа в прусской судебной системе предполагала принципы гласности судопроизводства и отменену пыток. Постепенно с расширением Прусского королевства Восточная Пруссия становится одной из провинций королевства, а центр окончательно перемещается в Центральную Германию. После разделов Речи Посполитой появляется еще одна провинция с названием Пруссия – Западная, но 1824 году они объединяются. Многие события проходят мимо провинции, в ней практически не ощущаются революционные события конца 40-х годов, сотрясавшие остальные немецкие провинции, процесс объединения Германии также не нарушает спокойной жизни Пруссии. Но Пруссия остается важной частью складывающегося государства, его символом. В период королевства в Кёнигсберге появляются на свет математик Х. Гольдбах, писатель Э.Т.А. Гофман. Однако самым известным уроженцем Восточной Пруссии по праву считается великий философ Иммануил Кант. В период Семилетней войны он, так же как и большинство жителей Восточной Пруссии, присягнул на верность Елизавете Петровне и даже направил на ее имя обращение с просьбой предоставить ему кафедру в Кёнигсбергском университете, но обращение удовлетворено не было. Однако через некоторое время справедливость восторжествовала и ему присвоили должность почетного профессора Петербургского университета. Кёнигсбергский университет продолжает оставаться одним из лучших в Восточной и Северной Европе. В 1830 году открыта обсерватория.  Фридрих II В годы его правления была присоединена западная Пруссия (1772, забрана у Речи Посполитой в ходе первого раздела), Силезия (1742) у Австрии. Таким образом, территория страны выросла почти в два раза. Общее в политике: курс на усиление Пруссии, расширение границ, усиление армии, совершенствование законодательства. Разное: Фридрих II был деятелем эпохи просвещения, типичным представителем просвещенного абсолютизма. Он отменил пытки, писал политические трактаты (например, "Антимакиавелли"). Был музыкантом, философом, писателем и масоном. Основал королевскую оперу, открыл берлинскую Академию Наук и первую публичную библиотеку. У Фридриха Вильгельма всегда были хорошее отношения с Россией и не было заметных промахов во внешней политике, а при Фридрихе II Пруссия столкнулась с Россией в войне 1757-1763. До 1761 года - сплошные поражения, взятие русской армией Берлина и Фридрих чуть было не потерял трон, спасло только воцарение Петра III в России. «Просвещенный абсолютизм» Фридриха II.Под политикой «просвещенного абсолютизма» можно понимать комплекс мер, направленных на модернизацию государства и общества и проводимых под воздействием идей европейского Просвещения. Такая политика опиралась на принятые философами XVIII в. принципы естественного права и общего блага. На основе этих принципов выводились задачи просвещенного монарха, «философа на троне», цивилизовать своих подданных, предоставить им возможность получить образование, установить веротерпимость, смягчить уголовные наказания. Модернизация государства предполагала введение централизованного и унифицированного управления, основанного на разумных началах и законах. Однако подобная политика отнюдь не предусматривала каких-либо ограничений власти монарха. Напротив, абсолютная власть предоставлена монарху как раз для осуществления реформ во имя общего блага. Политика «просвещенного абсолютизма» не была направлена и на разрушение сословного строя. Монархи исходили из представления о рациональном распределении функций среди разных социальных групп, равенство между ними понималось только в отношении к самому монарху, но не в отношении друг к другу. Поэтому «просвещенный абсолютизм» был ориентирован на сохранение сословного деления общества, но к введению еще большей правовой регламентации жизни сословий и усилению полицейского контроля над ними со стороны государства. В Пруссии политику «просвещенного абсолютизма» начал проводить Фридрих II Великий (1740–1786). Фридрих задался целью благоустроить прусское государство и превратить его в процветающую державу. В процессе государственного строительства он отводил монарху первенствующую роль. В его понимании монарх являлся абсолютным не по «Божией милости», но в качестве «первого слуги» государства, как его управитель, отвечающий за четкую работу государственного механизма. Воля такого управителя должна требовать себе беспрекословного подчинения. В административной сфере реформы Фридриха II были направлены на упорядочение и централизацию управления. В состав Генеральной директории входили министры, которые курировали как отраслевое, так и территориальное управление. Министр отвечал за несколько провинций. Четыре департамента Директории ведали управлением территорий. В начале царствования Фридрих создает Пятый департамент, уже не связанный с территориальным управлением, но отвечавший за вопросы экономической политики и развитие торговли и мануфактур. Правда, сделать из него эффективный орган для реализации экономических программ королю не удалось: фактически Пятый департамент превратился в бюро статистики и информации. В судебной сфере король шел по пути унификации и централизации судебных органов. На смену разным провинциальным судебным органам пришли суды среднего звена: судебная палата в Берлине, трибунал в Кёнигсберге и др. Был учрежден Высший трибунал для всего королевства. Судебная власть была отделена от административной. Служащие судов получали фиксированное жалованье, а все судебные издержки стали поступать в общую казну. В 1781 г. в составе судов были выделены особые члены (ассистенты), которые должны были играть роль адвокатов, но их процессуальные права были ограничены. Они также получали жалованье от государства. Новшествами были отмечены изменения в судопроизводстве. Сразу после вступления Фридриха II на престол в 1740 г. были отменены судебные пытки, за исключением важных дел, а в дальнейшем пытки было запрещено применять во всех случаях. Были сокращены сроки судебного разбирательства: каждое дело должно было решаться не более чем в течение одного года. В 1749 г. был издан новый cудопроизводственный устав Фридриха II. Отдельными нововведениями было отмечено и прусское уголовное право. Можно говорить о некотором смягчении уголовных наказаний: например, была отменена смертная казнь за аборты (чтобы мать могла искупить свое преступление умножением рода человеческого). В правление Фридриха II также было положено начало всеобъемлющей кодификации прусского права, в результате которой было составлено уложение «Всеобщее земское право для Прусских государств», изданное в 1794 г. Оно включило в себя не только нормы гражданского, но и немало норм уголовного права. Для него также характерно смягчение уголовной репрессии. В сословной политике Фридриха II наблюдалось стремление закрепить за сословиями строго определенные функции в жизни общества. Дворяне обязаны были находиться на военной или гражданской службе государству, им воспрещалось заниматься торговлей и ростовщичеством. Им принадлежали исключительные права на родовые земли. Продавать их недворянам было запрещено. За горожанами закреплялись права на ведение торговли и предпринимательство. Крестьяне прикреплены к земле и обязаны трудиться на своего помещика. В 1763 г. король предпринял попытку отменить крепостное право в Померании. Хотя такая мера не носила всеобщего характера, она натолкнулась на столь яростное сопротивление прусских дворян, что монарх вынужден был от нее отказаться. Впрочем, король издал указы о запрете сгона крестьян с земли. Что касается крестьян королевского домена, им были предоставлены права наследственного владения землей. В религиозной сфере король Пруссии придерживался политики веротерпимости (Терпимость к чужой религии, признание её права на свободное существование). В 1781 г. была установлена свобода вероисповедания для лиц христианских конфессий. В области культуры Фридрих тоже придерживался передовых взглядов. В своей стране монарх фактически ввел всеобщее начальное образование – в 1763 г. Вводились ограничения цензуры печати. Король оказывал неизменное покровительство наукам и искусствам. 3. Социально-политическое и экономическое развитие Восточной Пруссии в составе Веймарской республики и Третьего Рейха Рассказать об основных политических вехах истории Германии 1918-1945 гг.: ноябрьская революция, экономический упадок 1920-х, приход Гитлера к власти в 1933 гг. По хрестоматии рассказать об антисемитской политике фашистов в Германии на примере Восточной Пруссии. Рассказать о промышленном потенциале Восточной Пруссии, накопленном к началу Второй мировой войны: машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение и пр. Ноябрьская революция в Германии Истоки революции Первая Мировая война, продлившаяся в 1914-1918 годах, посеяла разруху во всей Европе. Германия, являвшаяся агрессором, терпела поражения, что вело к недовольству германских граждан правящим режимом в своей стране. Правительство Германии допустило острый социальный кризис, названный впоследствии кризисом кайзеровского режима. Народ был деморализован по причине больших человеческих потерь, ведь каждый на войне терял кого-то близкого, и экономическая разруха, со временем переросшая в откровенный голод породило ощущение безнадежности правящей монархии и стремление к переменам. Ход революции Стартом для революционных событий стало матросское восстание 4 ноября 1918 года в городе Киль. Требованием мятежников было отречение кайзера Вильгельма от престола. Причиной революционной настроенности среди моряков стала их приверженность идеалам Социал-демократической партии Германии. Идеология партии заключалась в набирающем популярность социалистическом учении. Лидерами движения были Карл Либкнехт и Роза Люксембург, позже отделившиеся в отдельное крыло, именуемое «группой Спартака». 10 ноября в Берлине решением представителей рабочих и солдат было сформировано временное правительство. Это означало, что кайзер уже фактически отречен от власти, хоть формально все ещё и являлся правителем. 28 ноября, бежав в Нидерланды Вильгельм отрекается от Германского престола. 19 декабря было объявлено о создании Германской Социалистической Республики и начаты разработки новой конституции, ориентированной на советскую систему. В конце 1918 года из партийного ответвления под названием «группа Спартака» создается Коммунистическая партия, получившая покровительство самого В. И. Ленина. Под предводительством Р. Люксембург и К. Либкнехта в январе 1919 поднимается восстание «спартакистов», однако быстро прекращается в связи с арестом и убийством зачинщиков. Убийства всполошили весь германский народ, поделив его на множество лагерей, на сторонников и противников марксизма и социализма, на радикалов и реформистов в отношении этих учений. Восстания, протесты, стачки, образования маленьких квази-государств охватили Германию. Революционные движения продолжалась до тех пор, пока 31 июля 1919 года в городе Веймар не была принята и подписана Веймарская конституция. Подписал её социал-демократ, ставший президентом, Фридрих Эберт. Историческая оценка революции Свержение кайзера Вильгельма привело к власти социал-демократические силы, ставшие у власти вплоть до 1933 года. Новое правительство согласилось признать Германское государство агрессором в Первой мировой войне, в результате чего на страну были наложены контрибуции. Обязанность финансовых выплат государствам-победителям привели народ к страшнейшей бедности. Не удивительно, что сложившаяся среда породила такого сильно и жестокого лидера, как Адольф Гитлер. Приход Гитлера к власти поначалу был глотком свежего воздуха для немецкого народа. Отказ от денежных выплат, обвинение коммунистов и еврейского этноса в социальных проблемах сняло груз ответственности с простых граждан за поражение в войне, тем самым создав страшнейшую военную машину в человеческой истории. Экономический кризис в Германии (1919-1923)Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года (Компьенское перемирие). Поражение Германии в этой войне обернулось для неё крайне тяжёлыми последствиями: территориальные уступки, потеря заграничных инвестиций и колоний, демилитаризация, выплата репараций (Версальский договор). В мае 1921 года державы-победительницы предъявили Германии ультиматум, требуя немедленной выплаты одного миллиарда золотых марок в свободной валюте в счет репараций, которые устанавливались в размере 2 миллиардов в год плюс 26% годового германского экспорта. Экономически это было сильным ударом по марке. Уже в 1922 году у Германии не осталось ресурсов для оплаты репараций. Отмена выплат повлекла за собой оккупацию Рурской области Францией и Бельгией. Весь сложный период 1919-1922 годов характеризовался умеренной по меркам таких эпох инфляцией. К июлю 1922 года денежная масса выросла более чем в 7 раз, однако уровень цен повысился в 40 раз, а курс доллара в 75 раз. Этот разрыв можно объяснить увеличением скорости обращения денег и повышенным спросом на твердую валюту. В 1923 году рост цен не просто стал обгонять денежную эмиссию - он стал расти в геометрической прогрессии. К июню 1923 года денежная масса увеличилась примерно в 90 раз, цены в 180 раз, курс доллара в 230 раз. С лета 1923 года началось инфляционное безумие. За четыре месяца до конца ноября денежная масса выросла в 132 тысячи раз, уровень цен в 850 тысяч раз, курс доллара почти в 400 тысяч раз. Инфляция конца 1923 года достигла невообразимых масштабов. Сумма банкнот Рейхсбанка в обращении на конец года, по данным Рейхсбанка, достигла почти 500 квинтиллионов марок. Между тем, реальный денежный эквивалент оценивался в 150 миллионов золотых марок. В конце ноября доллар стоил уже 4,2 триллиона марок. С каждым месяцем выпускались купюры все более высокого номинала. Купюра в 100 триллионов марок была самой большой из них, но оценивалась она всего в 25 долларов. Цены на товары выросли до заоблачных величин. Буханка ржаного хлеба, стоившая до войны 0,29 марки, на пике инфляции продавалась за 430 миллиардов марок. Килограмм сливочного масла подорожал с 2,70 марки до 6 триллионов. Пара ботинок могла теперь стоить более 30 триллионов. Деньги стали вытесняться натуральным обменом. Вторая половина 1923 года оставила рассказы о кипах неряшливо напечатанных денег, с которыми надо было идти в магазин; о том, что заработную плату стали выплачивать ежедневно, а иной раз дважды в день, чтобы люди успели потратить деньги до нового скачка цен. В памяти немцев остались нужда, голод, страх. Приход Гитлера к власти Политическая карьера Адольфа Гитлера началась в 1919 году, когда он стал членом немецкой рабочей партии. На партийном собрании, которое состоялось через несколько месяцев, Гитлер внес предложение о переименовании партии. Партия стала называться НСДАП. Затем, представил свою собственную политическую программу. Его идеи тогда понравились многим жителям Германии. В 1923 году состоялся первый съезд гитлеровской партии. После съезда, Гитлер во главе со штурмовиками прошелся маршем по городу. В марше было задействовано более пяти тысяч человек. Именно с этого марша началась политическая карьера самого кровожадного диктатора Адольфа Гитлера. В это время существовало несколько факторов, способствовавших приходу партии Гитлера к власти. Одним из таких факторов стала великая депрессия, продлившаяся более десяти лет. Но основным фактором прихода Гитлера к власти считается экономическая нестабильность Германии в начале двадцатого века. Число безработных, насчитывалось более семи миллионов человек. В связи с этим росло недовольство населения Германии существующим правительством и президентом. По всей Германии проходили стачки и митинги. В городе Руре не прекращались стачки горняков. В них участвовало более трехсот тысяч человек. Коммунистическая партия Германии принимала активное участие во всех этих мероприятиях. Это вызвало озабоченность финансовых магнатов и крупных предпринимателей Германии. Их пугал тот факт, что коммунистическая партия может стать во главе немецкого государства. Таким образом, они сделали свой выбор в пользу партии Адольфа Гитлера. Одним из значительных событий начала двадцатого века стал «пивной путч», который возглавил Гитлер. Будучи великолепным оратором, он смог повести за собой людей и ворваться в здание министерства обороны Германии, чтобы захватить его. Но им преградила дорогу полиция. В результате, многие участники путча были арестованы. Их приговорили к разным срокам лишения свободы. Адольф Гитлера был приговорен к пяти годам тюрьмы. Но, через несколько месяцев, он был уже на свободе, заплатив штраф. Именно после этих событий политическая карьера Гитлера стала очень активной. Благодаря активности Гитлера и его партии, им удалось получить значительное число мандатов в немецком парламенте. Таким образом, она стала одной из лидирующих партий в Германии. Шел 1929 год. Кризис охватил всю Европу. Все эти предпосылки служили хорошим плацдармом для Гитлера и его приспешников, и позволили прийти к власти одному из самых деспотичных властителей Адольфу Гитлеру. Официально, считается, что Гитлер пришел к власти в 1933 году. Но это не совсем так. В этом году финансовые магнаты Германии заплатили президенту крупную сумму денег, с условием, что на пост рейхсканцлера Германии будет назначен Адольф Гитлер. Однако, это не значит, что именно в этом году партия национал-социалистов во главе с Гитлером пришла к власти. У национал-социалистов не было достаточного количества мандатов. Ведь законы принимал только Рейхстаг. В 1933 году произошел знаменитый поджег Рейхстага. Коммунистическую партию Германии объявили виновной в попытке захвата власти. В связи с этими событиями, президент Германии подписал указ о наделении чрезвычайными полномочиями кабинет министров Германии. Именно это, было необходимо партии Гитлера. Арестовав до четырех тысяч активистов коммунистической партии Германии, он объявил о новых выборах. Выборы принесли ожидаемый Гитлером результат. Его партия получила около сорока процентов мандатов. Однако, в Германии еще существовала сила, которая мешала приходу к власти национал-социалистов. Этой силой были штурмовые отряды, под руководством Эрнста Рема. Нацисты устроили террор против участников этой организации. В Германии начались погромы, вошедшие в историю под названием «Ночь длинных ножей». Жертвами погромов стали тысячи людей. В их числе руководители штурмовых отрядов. После всех этих событий в первых числах августа 1934 года умирает президент Германии, Смерть президента сыграло на руку и ускорило приход к власти партии Гитлера. Он заменил вне очередные выборы на референдум. В референдум был включен всего один вопрос. Народ Германии должен был дать свое согласие на объединение постов президента и канцлера. Германии. Большинством голосов немецкое общество поддержало реформу и тем самым подписало Германии, чуть ли, не смертный приговор. В результате референдума пост президента Германии был упразднен. И к власти пришел Адольф Гитлер. Он стал главнокомандующим и главой кабинета министров Германии. Кроме этого, впервые за всю историю существования Германии, ему присвоили титул Фюрера и рейхсканцлера. Таким образом, Германия сделала свой выбор. Она выбрала человека, который вошел в историю, как самый жестокий и кровожадный властитель, приведший Германию к расколу. Зарождение антисемитизма в ГерманииВзаимоотношения немецкого и еврейского народов на протяжении вековАнтисемитизм - одна из форм национальной и религиозной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям - от пренебрежительного отношения в быту, правовой дискриминации до геноцида, еврейских погромов и т. д. В Германии взрывы народного антисемитизма были распространенным явлением на протяжении всех средних веков и раннего Нового времени. Существовало широко распространенное мнение, что обычной практикой евреев в их религиозных обрядах являлись всяческие непристойные действия и ритуальные убийства. Люди верили, что евреи отравляют колодцы и совращают молодежь, а демонические способности позволяют им призывать на соседей-христиан землетрясения, бури и эпидемии. Вполне естественно, что в бедственные времена евреи становились жертвами разъяренной толпы. В последней четверти XIХ века в Европе началось новое движение против евреев, на этот раз получившее официальное определение "антисемитизм". С конца 70-х годов XIХ века в Германии появляются антисемитские партии, ставящие целью отмену эмансипации и требующие юридической и общественной изоляции евреев. Также распространению этого новоявленного антисемитизма способствовала прямота, с которой известные и влиятельные люди, такие как: Е. Дюринг, Г. Тречке, П. Лагард, В. Марр и другие, высказывали свои сомнения по поводу евреев. В их лекциях, статьях и памфлетах евреи больше не обвинялись в том, что они не немцы, поскольку отказываются принять христианство, но изображались по самой природе своей инородными элементами в немецком обществе, разносчиками заразы, подрывающей жизненные силы Германии1 Возможно, ответ на вопрос о немецком антисемитизме, как и на многие другие вопросы, следует искать в запоздалом становлении государственности в Германии и особенно в неудаче Просвещения. Экономические преобразования в Германии конца XIX - начала ХХ века имели драматический характер, и скорые темпы процесса индустриализации породили болезненные социальные сдвиги, включая и личную трагедию многих людей. Межвоенное хозяйство Восточной Пруссии Восточная Пруссия немало пострадала в годы Первой мировой войны от боевых действий и разрушений. Общий ущерб составил 1,5 млрд марок, было частично или полностью разрушено 39 городов и 1900 сел, то есть большая часть населенных пунктов. Некоторые города в восточной части провинции, как например, Ширвиндт, оказались разрушены почти полностью. До начала войны эта германская провинция, как и другие страны Прибалтики, строила свое благосостояние на связях с рынком Российской империи, закупая там сырье и сбывая свою продукцию для Кенигсберга, имевшего хорошо оборудованный порт, большое значение имел транзит зерна из России и ввоз кормов для скота. Все эти связи с началом войны оборвались, что ввергло экономику Восточной Пруссии в затяжной кризис, только усугубленный военными разрушениями и ущербом. В дополнение всего, по Версальскому миру к Польше отошла почти половина территории провинции, из которой создали «данцигский коридор» для выхода Польши к морю. Так что межвоенный период для Восточной Пруссии начался с кризиса. Германское правительство старалось возродить экономику провинции, используя как ее сельскохозяйственный потенциал, так и торгово-промышленные связи. Для развития торговли в 1920 году в Кенигсберге стала проводиться Восточная ярмарка, которая стала особенно важной после начала развития германо-советских торговых связей. Уже с 1925 года советские товары доминировали на Восточной ярмарке, что было связано как с развитием советского экспорта, так и с польско-немецкой таможенной войной. В конце 1920-х годов для развития торговли и конкуренции с другими прибалтийскими портами был реконструирован порт Кенигсберга, в котором были проведены дноуглубительные работы, построены новые причалы и установлены новые краны, а также был углублен фарватер р. Прегель, который был доведен до Инстенбурга (60 км северо-западнее Сувалки). Одновременно делались попытки возрождения сельского хозяйства – главной отрасли экономики Восточной Пруссии, путем выдачи субсидий, кредитов, предоставления льгот, переселения[53]. Несмотря на всю помощь, сельское хозяйство едва выбралось на довоенный уровень, и причиной этому была целая череда наводнений, неурожаев и эпидемий в 1924–1926 годах, которые сильно ударили по восточнопрусскому сельскому хозяйству. В это время, как и везде в Прибалтике, промышленность в Восточной Пруссии сильно измельчала. В 1929 году действовало 42,8 тысячи предприятий, подавляющее большинство из которых представляло собой небольшие мастерские с числом рабочих не более 10 человек. Ведущими отраслями в это время стала деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и спичечная отрасли, за ними шло машиностроение и металлообработка. Все эти отрасли работали на привозном сырье, а отрасли, связанные с переработкой древесины, находились в относительно лучших условиях – они могли закупать лес в Литве, Польше, СССР, главным образом советский лес. Крупную промышленность в годы мирового экономического кризиса удалось спасти лишь централизованными усилиями. Вагоностроительный завод «Штайнфурт» спасся от банкротства только передачей ему заказа на выпуск 148 вагонов, а судоверфь «Шихау» получала государственные субсидии. В 1933 году в Восточной Пруссии было 131 тысяча безработных – более 10 % всего трудоспособного населения и экономическое положение провинции было самым критическим[54]. Потому сразу после прихода к власти нацистов была развернута программа возрождения восточнопрусской экономики. Новый обер-президент и гауляйтер Э. Кох (впоследствии он же стал рейхскомиссаром Украины) принял программу, которая предусматривала реализацию четырехлетнего плана с упором на развитие текстильной и металлургической промышленности, развитие транзитной торговли с СССР, переселения 1,5 млн человек из Германии. Не все планы были реализованы, в частности программа переселения полностью провалилась. Однако к 1939 году энергичному обер-президенту и гауляйтеру удалось кое-чего добиться. Индустриализацию Восточной Пруссии Эрих Кох начал с себя и в 1934 году учредил собственный концерн «Erich Koch Stiftung», который включал в себя 121 предприятие, в основном деревообрабатывающей, табачной, полиграфической отраслей. В Кенигсберге расширялись старые и создавались новые предприятия, включавшиеся в производство боевой техники, вооружения, предметов снаряжения. Судоверфь «Шихау» превратилась в очень крупное предприятие, на котором работало 19 тысяч человек, выпускавшее подводные лодки и тральщики для германского военно-морского флота. Были построены авиазаводы в Кенигсберге и Мариенвердере, авиасборочный завод в Мариенурге. Увеличили свои мощности кенигсбергские машиностроительные заводы «Оренштайн» и «Коппель». Общая численность предприятий в 1939 году выросла практически вдвое, до 85,6 тысячи. Особенно увеличились мощности металлопромышленности, текстильной, целлюлозно-бумажной, пищевой отраслей, а также промышленности строительных материалов. Общая численность рабочих возросла с 159 до 240 тысяч человек, и характер восточнопрусской индустрии явно сдвинулся в сторону отраслей, задействованных в производстве вооружений и оборонном строительстве. Была сделана попытка создать собственную металлургическую базу в виде чугуно– и сталеплавильного производства для обеспечения машиностроительных предприятий заготовками и отливками. 2.9. АНТИСЕМИТСКАЯ ПОЛИТИКА В ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В КЕНИГСБЕРГЕ Придя к власти, нацисты сразу же начали проводить антисемитскую политику, направленную на вытеснение евреев из общественно-политической и экономической жизни страны. Уже в апреле 1933 г. были приняты т. н. апрельские законы, по существу исключавшие для евреев возможность занимать должности в административных и юридических органах. Затем последовали ограничения для евреев в медицине, журналистике и т. д. В 1935 г. в Германии были приняты т. н. Нюрнбергские законы, согласно которым евреи объявлялись людьми "чуждой крови". "Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" - организованные нацистскими властями антиеврейские погромы, состоявшиеся в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Поводом к "Хрустальной ночи" послужило убийство в Париже польским евреем Гриншпаном сотрудника германского посольства Рата (не являвшегося антисемитом и не разделявшего антиеврейскую политику нацистов). Руководили погромами один из нацистских лидеров Гейдрих и руководитель гестапо Мюллер. В результате погромов в Германии было уничтожено 186 синагог и разграблено 7500 магазинов. Точное число погибших евреев неизвестно, но в концлагеря было отправлено около 30 тысяч человек. "Хрустальная ночь" явилась началом в Германии организованного холокоста на государственном уровне. Антисемитский погром состоялся и в Кенигсберге. |