Занятие. Физиология и методики оценки первичного гемостаза

Скачать 173.77 Kb. Скачать 173.77 Kb.

|

|

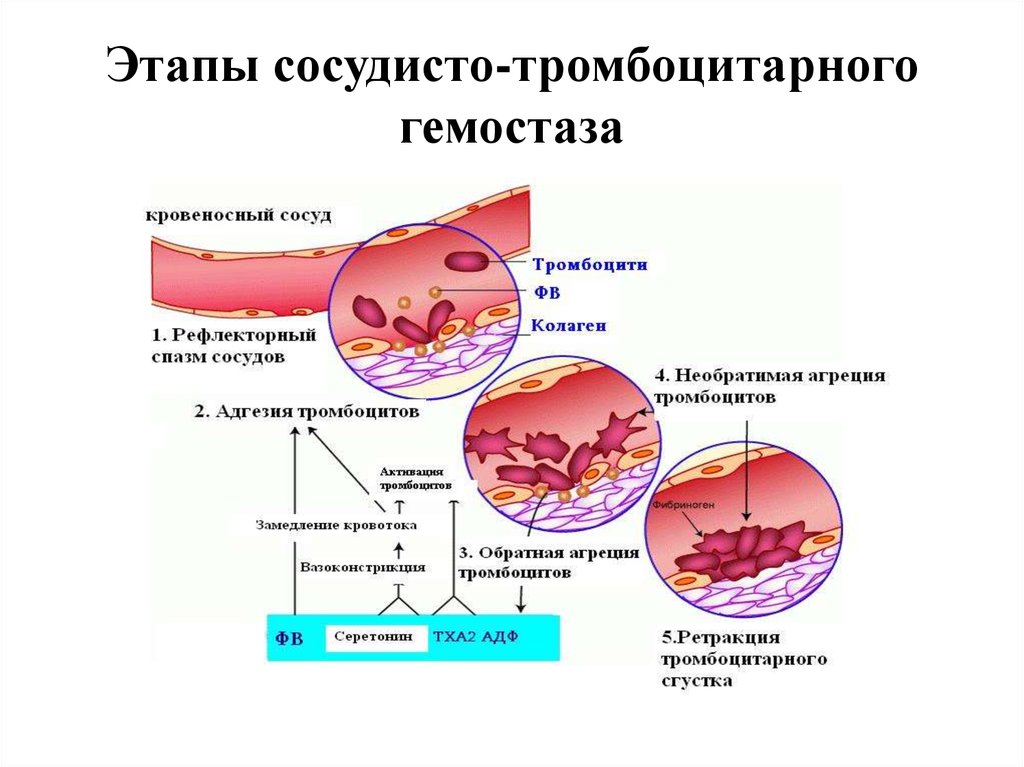

ЗАНЯТИЕ. 7. Физиология и методики оценки первичного гемостаза. Теоретические вопросы. Методы оценки первичного гемостаза. Практическая часть: - переписать методики. - зарисовать схему первичного гемостаза - практическое задание. Структурные компоненты гемостаза Гемостаз – сложная биологическая система приспособительных реакций, обеспечивающая сохранение жидкого состояния крови в сосудистом русле и остановку кровотечений из поврежденных сосудов путем тромбирования. Система гемостаза включает следующие компоненты: 1) cосудистую стенку (эндотелий); 2) форменные элементы крови (тромбоциты, лейкоциты, эритроциты); 3) плазменные ферментные системы (систему свертывания крови, систему фибринолиза, клекреин-кининовую систему); 4) механизмы регуляции. Функции системы гемостаза. 1. Поддержание крови в сосудистом русле в жидком состоянии. 2. Остановка кровотечения. 3. Опосредование межбелковых и межклеточных взаимодействий. 4. Опсоническая – очистка кровяного русла от продуктов фагоцитоза небактериальной природы. 5. Репаративная – заживление повреждений и восстановления целостности и жизнеспособности кровеносных сосудов и тканей. Факторы, поддерживающие жидкое состояние крови: 1) тромборезистентность эндотелия стенки сосуда; 2) неактивное состояние плазменных факторов свертывания крови; 3) присутствие в крови естественных антикоагулянтов; 4) наличие системы фибринолиза; 5) непрерывный циркулирующий поток крови. Тромборезистентность эндотелия сосудов обеспечивается за счет антиагрегантных, антикоагулянтных и фибринолитических свойств. Антиагрегантные свойства: 1) синтез простациклина, который обладает антиагрегационным и сосудорасширяющим действием; 2) синтез оксида азота, обладающего антиагрегационным и сосудорасширяющим действием; 3) синтез эндотелинов, которые сужают сосуды и препятствуют агрегации тромбоцитов. Антикоагулянтные свойства: 1) синтез естественного антикоагулянта антитромбина III, который инактивирует тромбин. Антитромбин III взаимодействует с гепарином, образуя антикоагуляционный потенциал на границе крови и стенки сосуда; 2) синтез тромбомодулина, который связывает активный фермент тромбин и нарушает процесс образования фибрина за счет активации естественного антикоагулянта протеина С. Фибринолитические свойства обеспечиваются синтезом тканевого активатора плазминогена, который является мощным активатором системы фибринолиза. Различают два механизма гемостаза: 1) сосудисто-тромбоцитарный (микроциркулярный); 2) коагуляционный (свертывание крови). Полноценная гемостатическая функция организма возможна при условии тесного взаимодействия этих двух механизмов. 2. Механизмы образования тромбоцитарного тромба Сосудисто-тромбоцитарный механизм гемостаза обеспечивает остановку кровотечения в мельчайших сосудах, где имеются низкое кровяное давление и малый просвет сосудов. Остановка кровотечения может произойти за счет: 1) сокращения сосудов; 2) образования тромбоцитарной пробки; 3) сочетания того и другого. Сосудисто-тромбоцитарный механизм обеспечивает остановку кровотечения благодаря способности эндотелия синтезировать и выделять в кровь биологически активные вещества, изменяющие просвет сосудов, а также адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов. Изменение просвета сосудов происходит за счет сокращения гладкомышечных элементов стенок сосудов как рефлекторным, так и гуморальным путем. Тромбоциты обладают способностью к адгезии (способностью прилипать к чужеродной поверхности) и агрегацией (способностью склеиваться друг с другом). Это способствует образованию тромбоцитарной пробки и запускает процесс свертывания крови. Остановка кровотечения за счет сосудисто-тромбоцитарного механизма гемостаза осуществляется следующим образом: при травме происходит спазм сосудов за счет рефлекторного сокращения (кратковременный первичный спазм) и действия биологически активных веществ на стенку сосудов (серотонина, адреналина, норадреналина), которые освобождаются из тромбоцитов и поврежденной ткани. Этот спазм вторичный и более продолжительный. Параллельно происходит формирование тромбоцитарной пробки, которая закрывает просвет поврежденного сосуда. В основе ее образования лежит способность тромбоцитов к адгезии и агрегации. Тромбоциты легко разрушаются и выделяют биологически активные вещества и тромбоцитарные факторы. Они способствуют спазму сосудов и запускают процесс свертывания крови, в результате которого образуется нерастворимый белок фибрин. Нити фибрина оплетают тромбоциты, и образуется фибрин-тромбоцитарная структура – тромбоцитарная пробка. Из тромбоцитов выделяется особый белок – тромбостеин, под влиянием которого происходит сокращение тромбоцитарной пробки и образуется тромбоцитарный тромб. Тромб прочно закрывает просвет сосуда, и кровотечение останавливается. ТРОМБОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ РLТ - количество тромбоцитов. Норма от 180-320х109/л; При выходе за эти пределы необходима микроскопия мазка. MPV - средний объем тромбоцитов. Норма: 8,6-8,9 фл у детей 1 - 5 лет; 9,5-10,6 фл у людей старше 70 лет. PDV ширина распределения тромбоцитов по объему отражает степень анизоцитоза тромбоцитов. Норма = 14-18%. РСТ – тромбокрит (аналогичен Hct). Норма = 0,15-0,40%. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО (ТРОМБОЦИТАРНО-СОСУДИСТОГО) ГЕМОСТАЗА 1). Определение длительности кровотечения при прокалывании пальца (по Дуке), или мочки уха – (по Айви). Оснащение: скарификатор, спирт, вата, фильтровальная бумага. Методика работы. Палец обработать спиртом, проколоть скарификатором, засечь время и каждые 30 сек промокать каплю крови, выступающую из ранки, фильтровальной бумагой пока остаются отпечатки крови. Норма - 1-3 мин. Удлинение - недостаточность первичного гемостаза, укорочение – активации. 2) Оценка сосудистого компонента гемостаза: пробы на ломкость капилляров. Проба щипка: собирают под ключицей кожу в складку и делают щипок. В норме изменений не наблюдается. При снижении резистентности капилляров появляются петехии или кровоподтек, особенно отчетливо видимые через 24 часа. Проба жгута: отступив 1,2-2 см от локтевой ямки, на предплечье очерчивают круг 5 см в диаметре. Осматривают кожу в круге на наличие петехий. На плечо накладывают манжету тонометра и создают давление 80 мм рт ст., которое удерживают 5 мин. Подсчитывают петехии. В норме количество петехии не превышает 10 (отрицательная проба жгута). При нарушении структуры и проницаемости капилляров (вазопатия) отмечается повышенное количество петехий и их размер превышает 1 мм в диаметре (положительная проба жгута). 3) Оценка тромбоцитарного компонента гемостаза: а) Количества тромбоцитов в крови. Определение производят в камере Горяева/на геманализаторе/в мазке по Фонио. Пределы колебания числа тромбоцитов в норме составляют 150 - 380 (*109 /л). б) Оценка функциональных свойств тромбоцитов: - Определение агрегации тромбоцитов в цельной крови (на стекле/на агрегометре). Принцип: после введения в кровь тромбоцитагрегирующего агента (АДФ, ристомицин, адреналин, тромбоксан А2 и др.) тромбоциты склеиваются, и, в результате, уменьшается число одиночных тромбоцитов в крови. Разница выражается в % к исходному количеству тромбоцитов и в норме составляет 30-40%. - Определение адгезии тромбоцитов. Адгезивную активность тромбоцитов оценивают по их способности задерживаться на фильтре (кетгут, нарезанный кусочками). Адгезию оценивают как разницу между количеством тромбоцитов в цельной крови и фильтрате, выраженную в %. Норма 30-40%. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (для студентов) Переписать методики. Зарисовать схему первичного гемостаза Выполнить практическое задание.   ТРОМБОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ РLТ - количество тромбоцитов. Норма от 180-320х109/л; При выходе за эти пределы необходима микроскопия мазка. MPV - средний объем тромбоцитов. Норма: 8,6-8,9 фл у детей 1 - 5 лет; 9,5-10,6 фл у людей старше 70 лет. PDV ширина распределения тромбоцитов по объему отражает степень анизоцитоза тромбоцитов. Норма = 14-18%. РСТ – тромбокрит (аналогичен Hct). Норма = 0,15-0,40%. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО (ТРОМБОЦИТАРНО-СОСУДИСТОГО) ГЕМОСТАЗА 1). Определение длительности кровотечения при прокалывании пальца (по Дюке), или мочки уха – (по Айви). Оснащение: скарификатор, спирт, вата, фильтровальная бумага. Методика работы. Палец обработать спиртом, проколоть скарификатором, засечь время и каждые 30 сек промокать каплю крови, выступающую из ранки, фильтровальной бумагой пока остаются отпечатки крови. Норма - 1-3 мин. Удлинение - недостаточность первичного гемостаза, укорочение – активации. 2) Оценка сосудистого компонента гемостаза: пробы на ломкость капилляров. Проба щипка: собирают под ключицей кожу в складку и делают щипок. В норме изменений не наблюдается. При снижении резистентности капилляров появляются петехии или кровоподтек, особенно отчетливо видимые через 24 часа. Проба жгута: отступив 1,2-2 см от локтевой ямки, на предплечье очерчивают круг 5 см в диаметре. Осматривают кожу в круге на наличие петехий. На плечо накладывают манжету тонометра и создают давление 80 мм рт ст., которое удерживают 5 мин. Подсчитывают петехии. В норме количество петехии не превышает 10 (отрицательная проба жгута). При нарушении структуры и проницаемости капилляров (вазопатия) отмечается повышенное количество петехий и их размер превышает 1 мм в диаметре (положительная проба жгута). 3) Оценка тромбоцитарного компонента гемостаза: а) Количества тромбоцитов в крови. Определение производят в камере Горяева/на геманализаторе/в мазке по Фонио. Исследуемую кровь разводят в 200 раз раствором аммония оксалата или раствором, содержащим кокаина гидрохлорид, натрия хлорид, фурациллин и дистиллированную воду. Разведенную кровь перемешивают и оставляют на 30 минут для гемолиза эритроцитов. Затем заполняют камеру Горяева и подсчитывают тромбоциты в 25 больших квадратах. Практически для расчета количества тромбоцитов в 1 л крови число сосчитанных в 25 больших квадратах кровяных пластинах умножают на 2х109/л. Пределы колебания числа тромбоцитов в норме составляют 150 - 380 (*109 /л). б) Оценка функциональных свойств тромбоцитов: - Определение агрегации тромбоцитов в цельной крови (на стекле/на агрегометре). Принцип: после введения в кровь тромбоцитагрегирующего агента (АДФ, ристомицин, адреналин, тромбоксан А2 и др.) тромбоциты склеиваются, и, в результате, уменьшается число одиночных тромбоцитов в крови. Разница выражается в % к исходному количеству тромбоцитов и в норме составляет 30-40%. - Определение адгезии тромбоцитов. Адгезивную активность тромбоцитов оценивают по их способности задерживаться на фильтре (кетгут, нарезанный кусочками). Адгезию оценивают как разницу между количеством тромбоцитов в цельной крови и фильтрате, выраженную в %. Норма 30-40%. Практическое задание. Определить время кровотечения по Дюке в двух пробах. Сравнить с нормой. Дать заключение. №1 №2                  |