коллоквиум экономика. Зарождение и становление экономики как науки

Скачать 352.49 Kb. Скачать 352.49 Kb.

|

Как систематизированное знание, как наука, экономика начала формироваться в ХV-ХVI вв. Основной вопрос, который тогда интересовал экономистов, - почему одни страны богатые, а другие бедные, откуда берется богатство? И экономика становится наукой о богатстве. Первыми экономистами, которые разработали стройную концепцию о богатстве, были меркантилисты (от итальянского мерканте - торговец). Меркантилисты полагали, что богатство нации - это золото, а источником богатства является торговля. Отсюда и практические рекомендации для страны: поощрение развития производства. Следующий шаг в развитии экономики связан с физиократической школой (греч. физис - природа, кратос - власть, т.е. власть природы). Физиократы полагали, что источником богатства нации является не торговля, а сельское хозяйство. Именно в сельском хозяйстве создается тот дополнительный продукт (превышение продукта, произведенного над продуктом, потребленным), за счет которого и образуется богатство нации. Отсюда: только труд в сельском хозяйстве является производительным, все остальные отрасли только пользуются плодами сельского хозяйства. Идеи физиократов были развиты и углублены представителями английской классической политэкономии (У. Петти, А. Смитом, Д. Рикардо), которые в качестве источника богатства нации рассматривали труд в сфере материального производства. Следующий шаг в развитии экономической науки связан с именами К. Маркса и Ф. Энгельса. Сконструированная ими экономическая теория, - марксизм - развивая идеи трудовой теории стоимости, доказывала, что всякий продукт создается только трудом наемного рабочего, а присваивается собственником капитала. Это явление представляет собой эксплуатацию и социальную несправедливость. Избавиться от эксплуатации рабочий класс может лишь в результате социалистической революции и ликвидации частной собственности. Эта теория была воплощена в жизнь во многих странах, но, как показала практика, реальная экономическая действительность оказалась оторванной от теоретических представлений и идей марксизма. Тем не менее, нельзя отрицать, что К. Маркс сделал большой вклад в развитие экономической теории. Параллельно с марксизмом в Х1Х в. развивается неоклассическое направление, представители которого сосредотачивают свое внимание на проблеме удовлетворения потребностей людей. Опираясь на накопленное теоретическое богатство, неоклассики выдвигают и разрабатывают новые теории и концепции В частности, австрийские ученые-экономисты (Карл Менгер, Ойген фон Бем-Баверк, Фридрих фон Визер) создают теорию маржинализма ("маргинальный " - крайний, предельный), которая анализирует экономические явления с точки зрения поведения отдельных субъектов, вовлеченных в хозяйственные отношения. Провозглашается принцип рационального поведения человека, т.е. человека, который руководствуется в своей деятельности прежде всего собственными, субъективными оценками выгод и затрат, возникающих в процессе экономической деятельности. Огромный вклад в развитие неоклассического направления внес А. Маршалл. Он разработал современную теорию рынка: проанализировал механизм рыночного ценообразования, формирования рыночной равновесной цены, взаимодействие спроса и предложения, влияние на них различных факторов, рассмотрел виды рыночного равновесия и др. Заслуга А. Маршалла состоит в том, что он сумел свести воедино разрозненные положения и подходы неоклассического направления. А. Маршалл полагал, что главная задача экономической науки заключается в том, чтобы содействовать решению социальных проблем. Развитие и распространение методологии и теоретических положений неоклассического направления привело к смене предмета экономической науки. С конца ХIХ в. экономика превращается в общественную науку о способах использования ограниченных экономических ресурсов для максимально возможного удовлетворения неограниченных потребностей людей и получает название "экономикс". В отличие от политический экономии экономикс занимается изучением экономических процессов в их "чистом" виде, отвлеченном от социальных и политических проблем. Сегодня экономика занимает ведущие позиции во всем мире.

Экономическая теория - это наука об основах хозяйственной жизни общества.

Макроэкономика изучает финансирование национальной экономической системы на основе формирующихся макропропорций. Объекты ее изучения – валовой национальный продукт, национальный доход, темпы роста производительности труда в стране, безработица и инфляция. Микро- и макроэкономика тесно взаимосвязаны, органически взаимообусловлены и взаимозависимы.

Структура экономики – это, в первую очередь, совокупность определенных пропорций и отношений между различными сферами производства, связей различных элементов внутри системы. Различные структуры экономики:

Первый элемент характеризует текущие потребности: расходы на конечное потребление материальных благ и услуг. Второй элемент относится к созданию материальных предпосылок для поддержания и повышения необходимого развития и связан с образованием валового накопления в национальной экономике, благодаря которому осуществляется процесс расширенного воспроизводства. Третий - структурный элемент ВВП отражает чистый экспорт товаров и услуг.

Общественное воспроизводство – это воспроизводство на уровне национальной экономики, представляющее собой совокупность воспроизводящихся индивидуальных производственных звеньев единой системы народного хозяйства. Общественное воспроизводство включает четыре фазы:

Обычно выделяют два типа общественного воспроизводства: простое и расширенное. Простое воспроизводство – это воспроизводство, которое из года в год возобновляется в неизменных размерах, как правило, при неизменном количестве и качестве факторов производства. Расширенное воспроизводство – это постоянное возобновление воспроизводства в увеличивающихся масштабах, по увеличивающемуся кругу.

Экономические ресурсы — это совокупность различных элементов производства, которые могут быть использованы в процессе создания материальных и духовных благ и услуг. Все экономические ресурсы с точки зрения их роли в процессе производства принято делить на три вида: трудовые, природные и инвестиционные. К трудовым ресурсам относятся люди, их рабочая сила; к природным — земля, ее недра, леса и воды; к инвестиционным — средства производства, которые образуют капитал. Без наличия всех трех видов ресурсов процесс производства невозможен. Кроме того, различают материальные (средства и предметы труда), финансовые (денежные средства, направленные в производство), информационные (данные, необходимые для функционирования автоматизированного производства и управления им с помощью компьютерной техники) ресурсы. В каждый данный момент необходимые для хозяйственной деятельности ресурсы ограниченны. Тот факт, что отдельная вещь встречается редко или малодоступна, для экономиста не определяется как «ограниченность ресурсов». Последнее характеризует ситуацию, когда ресурсов не хватает для того, чтобы полностью удовлетворить потребности каждого человека. В любой стране хотят иметь больше благ и услуг, чем они получают. В реальной жизни человечество использует далеко не все имеющиеся ресурсы. Иногда ранее использовавшиеся ресурсы могут превратиться в «лишние» и ненужные. Например, избыток рабочей силы в периоды экономического спада производства. Но это не отменяет того факта, что на данный момент времени имеется столько-то экономических ресурсов и не больше. «Ограниченность ресурсов» называют часто редкостью ресурсов относительно безграничности человеческих потребностей. Последние постоянно растут и изменяются по мере развития общества, роста хозяйственной деятельности, расширения рынка и т.д. В экономической теории различают абсолютную и относительную ограниченность ресурсов. Под абсолютной ограниченностью понимается недостаточность производственных ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей членов общества. Но если сузить круг потребностей, то абсолютная ограниченность ресурсов становится относительной, ибо для ограниченного круга потребностей ресурсы относительно безграничны. Абсолютная ограниченность в основном характерна для природных и трудовых ресурсов; относительная — для материальных, финансовых, информационных ресурсов. Проблема редкости осложняется тем, что отдельные ресурсы (например, полезные ископаемые) не только ограниченны, но и невоспроизводимы. Сегодня человечество не знает, как восстановить их запасы. Другие экономические ресурсы воспроизводимы. Например, на месте вырубленного сада можно вырастить новые фруктовые деревья. Правда, для этого потребуется 5—10 лет. Но так как ресурсы ограниченны, то общество должно сделать выбор. Суть проблемы выбора в том, что если каждый используемый для удовлетворения многообразных потребностей экономический ресурс ограничен, то всегда существует проблема альтернативности его использования и поиска лучшего сочетания редких ресурсов. Выбирая, общество вынуждено от чего-то отказаться, чем-то поступиться, т.е. принести некую жертву, чтобы получить желаемый результат. То, от чего мы отказываемся, называется вмененными (скрытыми) издержками достижения выбранного результата. Выбор приходится делать отдельному человеку (при наличии определенной суммы денег пойти в театр или купить видеокассету), фирме (при расширении производства купить новые станки или нанять дополнительное количество работников), государству (увеличить армию или построить больницу и т.д.).

Процесс воздействия человека на вещество природы для создания благ и услуг, необходимых для развития общества называется производством. Экономисты выделяют материальное производство (вещей) и нематериальное производство (услуг). Соотношение между ними характеризует уровень развития общества. Структура современного производства характеризуется тем, что материальное производство подразделяется на: производство материальных благ (вещей) и материальных услуг, а нематериальное: на производство нематериальных благ и нематериальных услуг. Факторы — это главные причины и условия протекания производства. Вся суть производства состоит в использовании производственных факторов и создании с их помощью, на их основе экономического продукта. Так что факторы — это движущая сила производства, составные части производственного потенциала. Природный фактор отражает влияние природных условий на производственные процессы, использование в производстве природных источников сырья и энергии, полезных ископаемых, земельных и водных ресурсов, воздушного бассейна, природной флоры и фауны. Природная среда как фактор производства воплощает возможность вовлечения в производство определенных видов и объемов природных богатств, превращаемых в сырьевой материал, из которого изготовляется все многообразие материально-вещественных продуктов производства. При всей важности, значимости природного фактора применительно к производству он выступает в роли более пассивного, чем труд и капитал. Природные ресурсы, будучи в основном исходным сырьем, претерпевают превращение в материалы и далее в основные средства производства, выступающие в роли собственно активных, созидающих факторов. Поэтому в ряде факторных моделей природный фактор как таковой зачастую не фигурирует в явной форме, что нисколько не уменьшает его значимости для производства. Трудовой фактор представлен в процессе производства трудом, занятых в нем работников. Соединение труда с остальными факторами производства инициирует производственный процесс как таковой. При этом в факторе «труд» воплощено все многообразие видов и форм трудовой деятельности, направляющей производство, сопровождающей его и представляющей его в виде непосредственного участия в преобразовании вещества, энергии, информации. Хотя фактором производства является собственно труд, учитывая выраженную ресурсную природу экономических факторов производства, довольно часто в виде производственного фактора рассматривают не сам труд как затраты физической и умственной энергии человека или рабочего времени, а трудовые ресурсы, численность занятых в производстве либо трудоспособное население. Такой подход часто используется в макроэкономических факторных моделях. Важно также знать и понимать, что трудовой фактор производственной деятельности Фактор «капитал» представляет задействованные в производстве и непосредственно участвующие в нем средства производства. Трудовой фактор в виде трудовых ресурсов, рабочей силы участвует в производстве лишь одной стороной своего существования, так называемым живым трудом. При этом труд для человека есть скорее одно из условий, а не цель, предназначение, образ его существования. Что же касается средств производства, то они именно для производства созданы, предназначены и целиком отдают себя производству. В этом смысле капитал как фактор производства стоит даже выше трудового фактора. Капитал как производственный фактор может выступать в разных видах, формах и по-разному же измеряться. Уже отмечалось, что в производственном капитале олицетворяются и физический, и превращающийся в него денежный капитал. Физический капитал представлен в виде основного капитала (основных средств производства), но правомерно присоединять к нему и оборотный капитал (оборотные средства), который также играет роль фактора производства как важнейший материальный ресурс и источник производственной. Четвертый фактор производства отражает воздействие предпринимательской активности на результаты производственной деятельности. Предпринимательская инициатива сказывается благоприятным образом на итогах производственной деятельности. Вместе с тем количественно установить, измерить эффект воздействия этого фактора довольно трудно. Сам фактор, именуемый предпринимательством или предпринимательской активностью, не обладает в отличие от труда и капитала общепринятыми количественными измерителями. Уже поэтому судить о воздействии этого фактора на объем или другие результаты производства приходится скорее в качественном, чем в количественном плане. Предпринимательская инициатива повышает отдачу трудового фактора в производстве. Назовем еще один значимый производственный фактор. Обобщенно его именуют научно-техническим уровнем производства. По своей экономической сущности научно-технический (технико-технологический) уровень выражает степень технического и технологического совершенства производства. Высокий научно-технический уровень производства приводит к повышению отдачи трудового фактора (производительности труда) и капитала (основных средств), т.е. проявляется через другие факторы. Одновременно научно-технический уровень производства представляет и самостоятельно действующий фактор. Способствуя повышению технического уровня и качества производимой продукции, технико-технологический прогресс позволяет увеличить спрос на нее, а это приводит к росту цен и объема продаж, стоимости реализуемого продукта производства.

Экономический выбор — выбор наилучшего среди альтернативных решений, при которых достигается максимальное удовлетворение потребностей при минимуме затрат. Проблема экономического выбора ставит множественность экономических целей при ограниченности ресурсов. В процессе выбора как общество, так и отдельный человек сталкиваются с решением трех основных задач:

Проблемы что, как и для кого производить по-разному решаются в различных экономических системах:

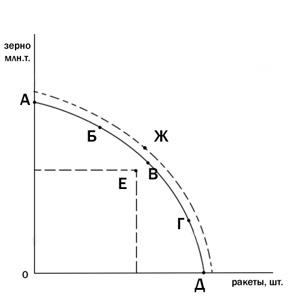

Современную экономику сложно определить, как регулируемую, смешанную, где регулирование осуществляет государство и монополии, а смешанный характер экономики определяется наличием в ней частного и государственного сектора. Для иллюстрации проблемы выбора и ограниченности мы воспользуемся кривой производственных возможностей. Производственные возможности – это возможности производства экономичнеских благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов и данном уровне развития НТП. Ограниченность ресурсов ставит предел возможностям производства. Использование ресурсов для создания одного продукта означает отказ от производства другого. Это заставляет делать выбор; какие продукты производить, какие потребности удовлетворять в первую очередь. Предположим, что в некоторой экономической системе:

Нарисуем оси координат и будем откладывать по вертикали количество зерна, а по горизонтали количество ракет. Если общество все ресурсы использует только для производства зерна, то экономика находится в точке А, т.е. максимально возможный объем производства зерна равен отрезку ОА, а максимально возможный объем производства ракет равен нулю. Соответствующим образом, если общество использует все ресурсы только для производства ракет, то экономика находится в точке Д (это означает максимально возможное производство ракет в объеме ОД и зерна в нулевом объеме). Полученная кривая АБВГД определяет границу производственных возможностей общества имеет вид как на рисунке:  Каждая точка на данной кривой показывает максимально возможный объем производства обоих товаров при полном использовании всех имеющихся ресурсов. Во всех промежуточных точках (Б, В, Г) общество производит оба товара, но при этом общество вынуждено делать выбор какой из товаров производить в большей степени, потому что дополнительное производство одного из товаров возможно только за счет сокращения производства другого товара. В силу ограниченности ресурсов выпуск продукции в точке Ж (т.е. вне области производственных возможностей) невозможен. А выпуск в точке Е характеризует недоиспользования имеющихся ресурсов или низкую эффективностью их использования. Количество одного товара, которым необходимо пожертвовать для увеличения производства другого товара, называется альтернативными издержками, или издержками упущенных возможностей. Например, если для производства дополнительной единицы товара Х требуется отказаться от двух единиц товара Y, то эти две единицы товара Y и составляют альтернативные издержки товара Х. Возрастание альтернативных издержек носит универсальный характер и иногда называется законом возрастания альтернативных издержек. Это возрастание предопределяет выпуклый характер кривой производственных возможностей. Если бы все ресурсы можно было с одинаковой эффективностью использовать для производства обоих товаров, то кривая производственных возможностей имела бы вид прямой линии.

Существует в экономически слаборазвитых странах ,базируется на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, сохранились натурально-общинные формы при натуральных формах распределения созданного продукта. Огромное значение имеет мелкотоварное производство, которое представлено многочисленными крестьянскими и ремесленными хозяйствами доминирующими в экономике, преобладают освещенные веками традиции и обычаи, кастовые и сословные деления, сдерживая социально-экономический прогресс. Для традиционной системы характерна активная роль государства Преимущества традиционной экономики - стабильность; - предсказуемость; - добротность и большое количество благ. Недостатки традиционной экономики - беззащитность перед внешними воздействиями; - неспособность к самосовершенствованию, к прогрессу. Отличительные черты: - крайне примитивные технологии; - преобладание ручного труда; - все ключевые экономические проблемы решаются в соответствии с вековыми обычаями; - организация и управление экономической жизнью осуществляется на основе решений совета. |