Реферат защиты кабельной линии 35кв. Защиты линий 635 кВ

Скачать 91.67 Kb. Скачать 91.67 Kb.

|

|

Самарский государственный технический университет Кафедра энергетики Отчет о практике тема: «Защиты линий 6-35 кВ» Выполнил студент 3-ЭТФ-ЗФ-Д43 Поморцев А.В Принял Петровский С.В. Оглавление ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6-35 КВ 3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЩИТЫ 3 Защита от замыканий на землю (ЗЗ) 12 Логическая защита шин (ЛЗШ) 18 ЛЗШ-УРОВ 20 Заключение 22 Список литературы 23 ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6-35 КВОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЩИТЫКак уже говорилось в гл. 1, указанные линии относятся к сети с изолированной или компенсированной нейтралью. Следовательно, их защита должна реагировать на трехфазные, двухфазные КЗ и двойные замыкания на землю. Однофазные замыкания не относятся к коротким замыканиям и могут существовать 2 и более часов. За это время можно переключить нагрузку на другой источник, и уже после этого отключить линию. Поэтому, защита от замыканий на землю может действовать на сигнал. В ряде случаев, защита от замыканий на землю может отсутствовать, например, на воздушных линиях, для которых отсутствуют трансформаторы тока нулевой последовательности. В этом случае поиск места замыкания на землю производится путем поочередного отключения линий. Для работы при двухфазных и трехфазных коротких замыканиях достаточно иметь устройства защиты установленные в двух фазах. Защита всегда устанавливается в фазах А и С. Она не реагирует на ток фазы В, но это не имеет значения, т.к. при любых междуфазных КЗ ток протекает в 2-х фазах, и сработает защита установленная либо в фазе А, либо в фазе С, либо одновременно в 2 фазах. Действие такой защиты имеет особенности работы при двойных замыканиях на землю. Защиты установлены на обеих линиях в фазах А и С. В изображенном варианте на Л1 ток КЗ протекает в фазе А, где установлена защита, а на Л2 в фазе В, где защиты нет. Поэтому, отключится линия 1, а линия 2 с подключенной к ней нагрузкой останется в работе с замыканием на землю. Рассмотрим все возможные варианты см. таблицу 6.1.

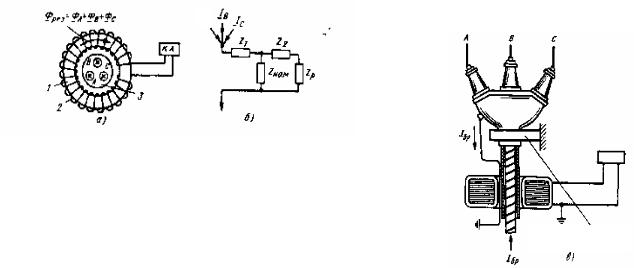

Как видно из таблицы в 2х случаях из 6 отключается Л1, в 2х – Л2 и еще в 2х отключаются обе линии. Это считается преимуществом такого подключения защиты, так как в 4 из шести случаев в работе остается одна линия. При ошибке в расстановке трансформаторов тока картина может измениться в худшую сторону. Так, например, если ошибочно установить на Л1 трансформаторы тока в фазе В и С (на рисунке в фазе В показано пунктиром), то окажется что на Л1 ток КЗ протекает в незащищенной фазе А, а на ВЛ-2 в незащищенной фазе В. Таким образом, отказывают обе защиты. Поэтому, согласно ПУЭ, защиты во всей сети должны располагаться в один  аковых фазах. Можно предположить, что это явление маловероятно, так как в комплектных распредустройствах трансформаторы тока располагаются в крайних фазах и ошибка невозможна. Это так, однако, в сети часто пренебрегают этим правилом: провода линии или жилы кабеля подсоединяются как удобно и на питающем и на приемном конце. После подачи напряжения на приемной подстанции проверяется направление вращения фазоуказателя или двигателя, и если они вращаются в обратную сторону, то перемещаются 2 фазы, которые удобнее поменять местами. Но это не обязательно будут правильные фазы, следовательно, возможно отключение повреждения в сети совершенно не теми защитами. Поэтому, при рассмотрении случаев неправильной работы защиты в сети, целесообразно проверить и такую причину. аковых фазах. Можно предположить, что это явление маловероятно, так как в комплектных распредустройствах трансформаторы тока располагаются в крайних фазах и ошибка невозможна. Это так, однако, в сети часто пренебрегают этим правилом: провода линии или жилы кабеля подсоединяются как удобно и на питающем и на приемном конце. После подачи напряжения на приемной подстанции проверяется направление вращения фазоуказателя или двигателя, и если они вращаются в обратную сторону, то перемещаются 2 фазы, которые удобнее поменять местами. Но это не обязательно будут правильные фазы, следовательно, возможно отключение повреждения в сети совершенно не теми защитами. Поэтому, при рассмотрении случаев неправильной работы защиты в сети, целесообразно проверить и такую причину.Для защиты линии 35кВ требуется трехрелейная схема защиты. Необходимость ее объясняется тем, что, как правило, нагрузкой линии является трансформатор 35/6-10кВ со схемой соединения Υ/∆. Как указывалось в главе 4 (см. рис 4.7, а) при двухфазном КЗ за трансформатором со схемой соединения Υ/∆ в 2х фазах протекает половина тока КЗ, и только в одной – полный ток. Если эта фаза окажется без трансформатора тока, то в защите протекает ток в 2 раза меньший, что может привести к отказу защиты. Если трансформаторов тока 2, или целесообразно оставить их 2, для обеспечения отключения в большинстве случаев только одной ВЛ при двойных замыканиях на землю, то третье реле можно включить в обратный провод 2-х трансформаторов тока (см. рис. 6.2.). Ia = Ik(3) Ic = Ik(3) Ia + Ic = Ik(3) Рис. 6.2. Распределение токов в элементах защиты включенных в схему неполной звезды В обратном проводе трансформаторов тока протекает сумма токов двух фаз, равная полному току трехфазного КЗ. Таким образом, можно одновременно обеспечить чувствительность защиты при КЗ за трансформатором Υ/∆, и обеспечить отключение в большинстве случаев только одной ВЛ при двойных замыканиях на землю. Максимальная токовая защита (МТЗ) контролирует ток в защищаемом элементе, отстраивается от тока нагрузки, и при превышении тока уставки, с выдержкой времени действует на его отключение. Как правило, МТЗ является главной, а иногда единственной защитой линии 6-35 кВ. Максимальная токовая защита - это защита с относительной селективностью, которая не только обеспечивает отключение КЗ на своей линии, а если позволяет ее чувствительность, еще и резервирует отключение КЗ смежного участка. Селективность максимальной защиты обеспечивается ее выдержкой времени. Выдержки времени смежных МТЗ отличаются на величину, называемую ступенью селективности. Ступень селективности – это минимально возможная разница между временами срабатывания смежных защит, учитывающая точность работы реле. Для защит выполненных на электромеханической базе стандартная ступень селективности ∆t составляет 0,5 сек. Микроэлектронные и микропроцессорные защиты позволяют обеспечить ступень селективности равную 0,2- 0,3 сек. Недостатком МТЗ является то, что по мере приближения места установки защиты к источнику питания увеличивается ее выдержка времени. Так как при этом увеличивается и величина тока короткого замыкания, объем повреждения возрастает. Для быстрейшего отключения КЗ и уменьшения объема повреждения, защита выполняется ступенчатой: кроме максимальной защиты, применяется токовая отсечка. Токовая отсечка (ТО)является первой ступенью токовой защиты и работает, обычно, без выдержки времени. Для обеспечения селективности, ТО отстраивается от тока короткого замыкания в конце защищаемой линии (КЗ за трансформатором). Таким образом, защита линии выполняется двухступенчатой: максимальная защита и токовая отсечка. Эти защиты (МТЗ и ТО) входят в состав микроэлектронного устройства защиты УЗА АТ и микропроцессорного УЗА -10. Вторым способом уменьшения выдержки времени защиты является применение защиты с обратной токозависимой характеристикой выдержки времени. При такой характеристике выдержка времени МТЗ уменьшается по мере увеличения тока КЗ. Устройство УЗА-АТ имеет 2 зависимые характеристики МТЗ: нормальная и крутая (см. формулы 2.8 и 2.9 в п. 2). Графическое изображение характеристики показано на рис. 2.13. Защиты иностранных фирм имеют значительно большее количество характеристик. Так устройства токовых защит фирмы GE кроме большого количества типовых характеристик, имеют также свободно программируемые характеристики. Такое количество характеристик не являются необходимым, оно диктуется, в основном, рекламными соображениями, а также наличием различных стандартов в разных странах. Время срабатывания точно вычисляется по математической формуле. Коэффициенты, соответствующие выбранной характеристике, подставляются в эту формулу при расчете. Ниже приводятся примеры различных характеристик выдержек времени токовых защит. Первые десять характеристик имеют общую математическую формулу:

где: t – время отключения; K – коэффициент; I – величина измеренного тока; IS – программируемая величина ступени; а– коэффициент; L– коэффициент ANSI/IEEE (для характеристик МЭК равняется нулю); T – коэффициент времени, выбранный в диапазоне 0,025÷1,5.

3 Характеристики УЗА-АТ совпадают со второй и третьей зависимой характеристиками. Для практически необходимых случаев вполне достаточно 2 характеристик. Простая инверсная (зависимая нормальная в УЗА-АТ) используется для согласования с зависимыми характеристиками электромеханических защит, а очень инверсная (зависимая крутая в УЗА-АТ) для согласования с предохранителями, или микроэлектронных защит друг с другом. В последних версиях устройств УЗА-АТ и УЗА 10А, может быть выполнена по заказу зависимая характеристика, совпадающая по току с реле серии РТ-80 – пологая и РТВ-II крутая. В кольцевых сетях и на линиях с двухсторонним питанием в большинстве случае невозможно обеспечить селективность действия максимальной токовой защиты. В таких случаях приме- няется направленная максимальная токовая защита, орган направления мощности, который разрешает действие защиты при направлении мощности КЗ от шин в линию. Выполнение АПВ. С помощью АПВ выполняется попытка подать напряжение на отключившуюся линию. Больше половины повреждений, которые возникают на линиях, имеют проходящий характер, и после отключения исчезают. Это набросы, схлестывание проводов, перекрытие изоляции, например грозовое. При повреждении на кабеле, АПВ может быть успешным, но не всегда эффективным, вследствие отгорания жилы кабеля (чаще всего в месте пайки). Место пробоя, при этом заплывает и также удается подать напряжение на кабель, однако, все фазы могут не дойти до потребителя. Успешным АПВ может быть и в случае короткого замыкания на ошиновке приемных подстанций, или работе схемы с короткозамыкателем и отделителем. Кроме указанного назначения, АПВ применяется на воздушных и кабельных линиях для корректировки неселективной работы защиты. Такая неселективность часто допускается для того, чтобы не увеличивать выдержку времени защиты. Например, если подключенные к линии трансформаторы включены через предохранители (ПК), а на линии применена отсечка без выдержки времени. При повреждении трансформатора одновременно перегорает предохранитель и отключается линия. Последующее АПВ восстанавливает питание остальных трансформаторов, подключенных к линии. АПВ также входит в комплекс автоматики понижающей подстанции, подключенной к линии через короткозамыкатель и отделитель. Такие схемы, хотя устарели и в настоящее время не проектируются, но еще широко применяются на действующих подстанциях. Защита трансформатора действует на включение короткозамыкателя, он включается и создает короткое замыкание на стороне ВН, на которое реагирует быстродействующая защита линии. Линия отключается, в бестоковую паузу отключается отделитель–разъединитель с пружинным приводом – после этого линия включается от АПВ. Еще один пример специального использования АПВ: частотное АПВ–ЧАПВ. Энергетические предприятия оснащены устройствами АЧР. К ним подключены более 50% всех потребителей. Назначение АЧР – при дефиците мощности в энергосистеме, возникшем из-за отключения генераторов или связей с питающей энергосистемой, отключить нагрузку. Чем больше дефицит мощности, тем больше мощность нагрузки отключаемой от АЧР. Для этого выполняется много – несколько десятков – очередей АЧР. Они отличаются уставками по частоте и времени срабатывания. После ликвидации дефицита и восстановления частоты необходимо включить отключенные от АЧР потребители. Эту функцию и выполняет частотное АПВ–ЧАПВ. В отличие от обычного АПВ, которое работает сразу после отключения выключателя, ЧАПВ должно работать только после того, как частота восстановится. Это выполняется следующим образом: после срабатывания АЧР подается напряжение на шинку АЧР, и отключаются присоединения, подключенные к этой шинке. Устройство АЧР перестраивается на уставку по частоте, при которой разрешается включение потребителей (уставка ЧАПВ). Напряжение на шинке ЧАПВ сохраняется до тех пор, пока частота не станет выше этой уставки. После чего напряжение на шинке исчезает, и это является командой для включения отключенных от АЧР фидеров. Должны пуститься установленные на фидерах устройства АПВ и включить их в работу. Схема ЧАПВ должна блокироваться при снятии напряжения с подстанции, так как в этом случае, восстанавливается уставка АЧР, а не ЧАПВ. Это приводит к включению фидеров, если частота в сети выше уставки АЧР (а не ЧАПВ), и ЧАПВ неправильно включит в работу нагрузку. Данным требованиям к ЧАПВ, отвечает устройство АПВ, входящее в состав УЗА-10: при подаче на дискретный вход команды отключения от АЧР, присоединение отключается, и включается от АПВ после снятия сигнала с этого входа. Необходимым условием работы ЧАПВ является наличие напряжения на реле в течение 60 сек, Таким образом, при снятии напряжения с подстанции и его восстановлении, хотя и произойдет возврат уставки АЧР, АПВ работать не будет. 4  ПУЭ предусматривает однократное и двукратное АПВ. Двукратное требуется применять на тупиковых линиях, где потребители не имеют резервного питания. Таким образом, схемы АПВ должны иметь отсчет кратности, при однократном АПВ линия включается 1 раз, при 2-х кратном–2 раза. Если после этого линия снова отключается, выключатель должен остаться отключенным. Статистические данные свидетельствуют о том, что эффективность АПВ (процент успешной работы) находится в пределах 40÷90% в зависимости от напряжения, эффективность второго цикла АПВ в пределах 10÷25%. Выполнение АПВ требуется обязательно на воздушных и на смешанных – кабельновоздушных линиях, на чисто кабельных линиях применение АПВ не обязательно, однако может быть желательно на разветвленных линиях, где оно может помочь при КЗ на ошиновке подстанций. Устройства серии УЗА имеют встроенную функцию АПВ. АПВ в принятых ранее схемах пускалось по несоответствию – при любом отключении выключателя, за исключением отключения по цепям управления выключателя от ключа или по телемеханике. Пуск АПВ УЗА-10 и УЗА-АТ выполняется от защиты, что, как правило, применяется в аппаратуре, выпускаемой за рубежом. АПВ устройств УЗА однократное. Однократность АПВ обеспечивается тем, что готовность к его срабатыванию наступает через некоторое время после включения выключателя, называемое временем «готовности». АПВ может сработать повторно через 30–60 с после включения, поэтому после 1-го отключения, когда АПВ готово к действию, АПВ работает, а при неуспешном включении, второе включение не произойдет, т.к. выключатель оказался отключенным еще до того, как закончился процесс подготовки АПВ. То же самое произойдет, если выключатель включился успешно, но следующее отключение произошло за время меньшее, чем выставленное на реле время готовности. АПВ пускается от защиты, либо от внешнего пускового органа. Как уже говорилось, УЗА-10 приспособлено к работе АПВ в режиме АЧР-ЧАПВ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||