Практика по направлению Экономика. 1. 12 120ro) водоснабжение дражных разработок, вскрытие и подготовка россыпей

Скачать 54.08 Kb. Скачать 54.08 Kb.

|

|

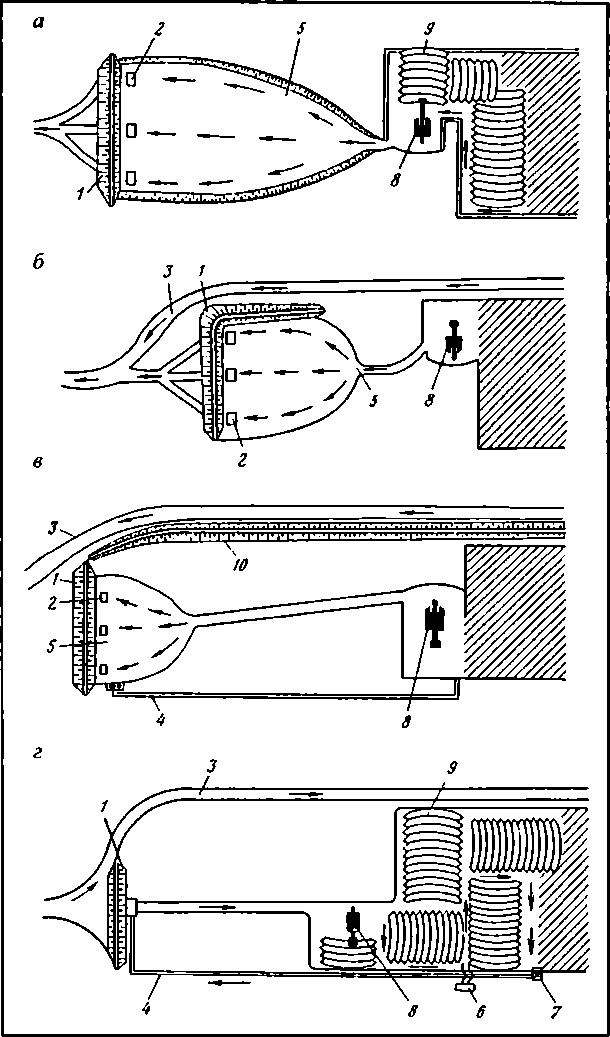

1.12(3.120ro) ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДРАЖНЫХ РАЗРАБОТОК, ВСКРЫТИЕ И ПОДГОТОВКА РОССЫПЕЙ Водоснабжение дражных разрезов Разработка россыпи дражным способом включает совокупность работ, выполняемых с целью добычи полезного ископаемого. Организационно эти работы могут осуществляться в определенном порядке, который должен обеспечивать наиболее производительное использование драги и требуемую полноту выемки промышленных запасов. Обоснование целесообразности применения дражной разработки производится на основе сопоставления нескольких вариантов. Для строительства дражного прииска составляется проект, являющийся основным документом при сооружении и последующей эксплуатации драги. В процессе проектирования используются геолого-разведочные, географо-экономические и производственные данные, а также сведения, полученные в процессе изысканий, проводимых в районе залегания россыпи с целью наиболее полного учета всех факторов, которые могут оказать влияние на эффективность последующей хозяйственной деятельности прииска. Весь комплекс работ при дражном способе разработки включает предварительные работы (работы по обводнению и водоснабжению), работы по вскрытию, подготовительные работы и добычные работы. При проектировании этих работ необходимо предусматривать применение новой техники и технологии, учитывающих современные достижения науки и практики, комплексное использование и охрану природных ресурсов, высокий уровень организации и комфортность условий труда, повышение культуры производства и квалификации трудящихся с целью обеспечения максимальной производительности и наилучших технико-экономических показателей. Обводнение россыпи и водоснабжение разреза и драги имеют исключительно важное значение при дражной разработке, так как вода необходима не только для обеспечения нормальной и безопасной работы драги, но и для промывочно-обогатительных операций, технических, бытовых и противопожарных целей. Водоснабжение дражного разреза обычно осуществляется за счет использования поверхностного стока из естественных наземных источников (рек, ручьев, ключей, озер) и притока подземных вод или за счет искусственного водосбора и подпитки разреза из специально создаваемых водоемов. Общее количество свежей воды, поступающей в дражный разрез от всех источников, должно обеспечивать восполнение утечки ее вследствие фильтрации (дренирования) через затопленные поверхности бортов разреза, забоя и плотика, а также через эфельные и галечные отвалы, восполнение слива воды из разреза, осуществляемого с целью систематической или периодической очистки зеркала от засорения плавающими взвесями (корнями, щепой и т. п.), и общее осветление воды в дражном разрезе, требующееся для эффективного проведения промывочно-обогатительных операций и использования забортной воды в технических и противопожарных целях. В районах с жарким климатом необходимо также учитывать восполнение потерь воды на испарение, которое может достигать значительных размеров. В связи с этим исследования гидрологических и гидротехнических условий в районе строительства дражного прииска должны быть выполнены на стадии поисково-разведочных работ и предварительной разведки весьма тщательно. . При этом должны быть составлены баланс недопотребления, характеристики притока и расхода воды в различные периоды года, оценены источники дополнительного водоснабжения, определены необходимые для регулирования стока гидротехнические сооружения и участки водозабора. Не менее важное значение в современных условиях должно придаваться также водоохранным и водоочистным мероприятиям, которые должны осуществляться в процессе эксплуатации драги. При работе драг на хорошо обводненных россыпях, расположенных в долинах крупных рек, необходимость в дополнительном водоснабжении разреза отпадает, но особое значение приобретает осветление технологических вод, сбрасываемых из дражного разреза в водоем общего пользования. На россыпях с недостаточной обводненностью для обеспечения нормальных условий эксплуатации драг необходимо осуществлять искусственное регулирование стока путем сооружения водохранилища (или системы водохранилищ),. При этом регулирование стока носит сезонный характер, т.е. естественный сток перераспределяется только в течение промывочного сезона или одного года. При использовании системы водоснабжения с регулированием стока естественный водоисточник должен в достаточной степени обеспечивать потребность дражных работ на протяжении всего добычного сезона., выражает число случаев за определенный период времени, когда наблюдались расходы, равные или большие данного (указанного в проекте). Строительство гидротехнических сооружений для регулирования стока водоисточника целесообразно в том случае, когда затраты на их возведение окупаются получаемым драгой дополнительно металлом либо при этом достигаются другие производственные преимущества. Объем водохранилища определяется, как правило, на основе водохозяйственных расчетов, в которых увязываются графики недопотребления и стока, учитываются потери воды и необходимая степень обеспеченности водой. В зависимости от местных условий суммарные суточные потери воды колеблются в широких пределах (от 5 до 25 % объема дражного разреза). Наибольшая часть из них приходится на фильтрацию, зависящую от характера пород, слагающих россыпь, и степени их водопроницаемости Наблюдениями установлено, что при работе 250-литровых драг на обводненных россыпях, представленных породами относительно небольшой водопроницаемости, потери воды на фильтрацию находятся в пределах 10—100 л/с. При сильнотрещиноватом или закарстованном плотике эти потери могут быть значительно большими. Для создания нормальных условий, обеспечивающих необходимое осветление воды от замутнения глинистыми взвесями и вынос древесно-растительных остатков с поверхности водного зеркала разреза, приток свежей воды для 250-литровых драг должен находиться в пределах 20—200 л/с. При работе более мощных драг на россыпях с поверхностным стоком 300—400 л/с для создания нормальных условий воды достаточно. Однако и в этом случае часто возникает необходимость регулировать поверхностный слив из разреза, чтобы уменьшить загрязнение реки сбросами и увеличить объем воды в разрезе, используемой для технологических нужд. В условиях недостаточного поверхностного стока дополнительное водоснабжение дражного разреза осуществляется путем устройства водосборника, проведения водозаводных канав, использования насосных установок или комбинированного использования этих способов. Водохранилища могут создаваться в складках рельефа местности либо путем строительства плотин в верховьях долины (с подачей воды в дражный разрез самотеком) или в нижних частях россыпи, откуда вода подается насосами. При водоснабжении по водозаводным канавам вода в дражный разрез поступает из ближайших от полигона естественных водоемов (рек, озер). Общая протяженность таких канав и объем земляных работ при их проходке могут быть значительными. Поэтому сооружение их, как правило, осуществляется по разработанному и утвержденному руководством прииска проекту. В случае разработки маловодных россыпей (например, расположенных в зоне распространения многолетней мерзлоты) для дополнительной подачи воды в дражный разрез часто приходится создавать сложные и дорогостоящие системы водоснабжения с весьма разветвленными водоподводящими коммуникациями, которые одновременно используются для оттаивания многолетней мерзлоты в пределах промышленных контуров полигона. Различают следующие способы водоснабжения, осветления и очистки сточных вод (рис. 10.1). Прямоточное водоснабжение с полным или частичным забором дебита питающего водоисточника в дражный разрез и сбросом избыточного количества воды в долину без предварительного ее осветления. Такое водоснабжение применяется на хорошо обводненных россыпях, когда водопитающий источник и дражный разрез непосредственно связаны между собой и дебит воды обеспечивает разбавление технологических сбросов до требуемой нормы. Прямоточное водоснабжение с полным или частичным забором дебита питающего водоисточника в дражный разрез и сбросом избыточного количества воды в долину с предварительным осветлением ее отстоем либо коагуляцией с последующим отстоем. Этот способ водоснабжения применяется в основном на достаточно обводненных россыпях, когда дебит питающего водоисточника недостаточен для разбавления технологических сбросов до требуемой нормы. Оборотное водоснабжение с осветлением слива отстоем и восполнением потерь свежей воды. Оно применяется на россыпях со средней и малой водообеспеченностью, когда прямая связь разреза и питающего водоисточника затруднена либо его дебит достаточен только для восполнения потерь, но не обеспечивает разбавления технологических сбросов до требуемой нормы. Тупиковое водоснабжение глухого разреза путем прямоточной подачи свежей воды (постоянно или периодически) из питающего водоисточника в объеме, восполняющем потери воды в разрезе без сброса отработанных вод в долину. Такой способ водоснабжения применяется при отработке увальных (террасовых), ключевых и долинных россыпей (со средней и малой водообеспеченностью), расположенных на значительном удалении или вблизи питающего водоисточника и представленных водоупорными либо легкофильтрующими породами, когда дебит этого водоисточника достаточен лишь для компенсации фильтрационных потерь, потерь на испарение и остаточную влажность пород в отвале. При этом содержание в россыпи золота крупностью 0,25 мм должно быть не более 10 %, а содержание дисперсных илисто-глинистых частиц крупностью 0,005 мм — не более 1,5 %. Замкнутое водоснабжение разреза с частичным осветлением стоков отстоем либо с осветлением одной части их коагуляцией, а другой отстоем и с периодическим восполнением потерь путем подачи свежей воды из внешнего водоисточника. Этот способ водоснабжения применяется в основном при недостаточной обводненности россыпи, значительном удалении от разреза питающего водоисточника и разработке водоупорных пород с небольшим содержанием частиц крупностью менее 0,001 мм. Выбор способа водоснабжения разреза, осветления и очистки сточных вод при дражной разработке должен обосновываться проектом с учетом факторов, определяющих потребность страны (рынка) в данном полезном ископаемом и необходимость проведения специальных мероприятий по охране и воспроизводству водных ресурсов. Затраты на дополнительное водоснабжение дражного разреза и осветление промышленных стоков составляют примерно 0,03—0,08, а в отдельных случаях они достигают 0,15 уел. ед./м3. Работы по обводнению россыпи и водоснабжению дражного разреза должны финансироваться, как правило, за счет капитальных затрат и предусматриваться проектом на строительство драги.  Устройство многоковшовых драг На сегодняшний день существует несколько типоразмеров многочерпаковых драг, которые по производительности, мощности и глубине черпания конструктивно отличаются друг от друга (см. табл. 9.1). Конструктивно драга включает в себя следующие оборудование и устройства: понтон, металлоконструкции (главные фермы — суперструктура, передняя и задняя мачты, надстройка), черпающее устройство (ковшовая рама, нижний, поддерживающий, направляющий и верхний ковшовые барабаны, подковшовые ролики, ковшовая цепь, подвес ковшовой рамы, главный привод, рамоподъемная лебедка), маневровое устройство (носовые и кормовые лебедки, многобарабанная — папильонажная лебедка, бегучий такелаж, сваи с подвесом и направляющими), обогатительное оборудование (завалочный люк и уловитель, бочка с приводом, распределитель, улавливающие устройства — шлюзы, колоды, отсадочные машины, винтовые сепараторы, концентрационные столы, доводочная аппаратура), оборудование для удаления хвостов промывки (отвалообразователь — стакер с приводом, подвес стакера с лебедкой, галечный лоток, лоток подсыпки крупных фракций под сваю, колоды и лотки для удаления эфелей), насосы и трубопроводы, подъемно-транспортное оборудование и вспомогательные лебедки, электропневматическое и рычажное управление, электрооборудование, сигнализацию и связь, смазочную систему, систему отопления, противопожарное, спасательное и противоаварийное оборудование. Понтон представляет собой металлическое плоскодонное судно сварной конструкции, ограниченное водонепроницаемыми переборками и предназначенное для поддержания драги в плавучем состоянии и размещения на ней оборудования. Для изготовления понтона используется прокатная судостроительная сталь спокойной плавки. По устройству системы внутренних элементов жесткости, обеспечивающей надлежащую поперечную и продольную прочность при восприятии сосредоточенных нагрузок, различают дражные понтоны с поперечной системой набора, с поперечно-продольной системой набора и понтоны ящичного (секционного) типа. В отечественном драгостроении наибольшее применение нашла конструкция понтона с поперечно-продольной системой набора. Трюмная часть понтона разделена металлическими переборками на несколько отсеков, каждый из которых имеет входные палубные люки с герметичными запорами. Носовая и кормовая части, а также периметр рамного прореза, т. е. участки понтона, наиболее часто подверженные повреждениям, ограждены небольшими по объему и изолированными друг от друга водонепроницаемыми отсеками. Остальные трюмные отсеки сообщаются между собой переходными лазами. Прочная водонепроницаемая конструкция и надлежащее водоизмещение понтона обеспечивают безопасную и долголетнюю работу драги в наиболее тяжелых условиях. Металлоконструкции включают главные фермы (суперструктуру), переднюю и заднюю мачты и надпалубную надстройку. Суперструктура и мачты имеют сварную либо клепаную конструкцию и служат для придания драге необходимой жесткости и восприятия статических и динамических нагрузок, возникающих в механизмах и элементах драги при ее работе. Для предохранения оборудования и обслуживающего персонала от холода и атмосферных осадков драга закрывается надпалубной надстройкой, которая должна обладать небольшой массой, высокой прочностью, огнестойкостью, малой теплопроводностью и водонепроницаемостью. Черпающее устройство включает ковшовую раму (с подковшовыми роликами, барабанами и подвесом), ковшовую цепь, рамный подъемник и главный привод. Ковшовая рама представляет собой массивную стальную балку сварной или клепаной конструкции, состоящую из 5—9 секций, удобных для транспортирования. Нижние концевые отливки рамы являются опорами для нижнего ковшового барабана и служат для крепления тяг подвеса и носовых маневровых канатов. В верхней части рамы приклепаны литые наконечники, на которых рама поворачивается в вертикальной плоскости в подшипниках верхнего барабана. На верхнем поясе рамы установлены подковшовые ролики, по которым движется груженая ветвь ковшовой цепи. Для поддержания рамы на необходимой высоте, а также для ее подъема и опускания в процессе работы драги служит подвес, состоящий из двух полиспастов, сблокированных между собой уравнительным коромыслом или блоком. Нижние блоки каждого из полиспастов крепятся к раме с помощью одно-, двух- или трехтяговой подвески с шарнирным соединением (в зависимости от мощности драги). Подъем и опускание ковшовой рамы в процессе работы драги осуществляется с помощью рамного подъемника, который управляется из драгерского помещения. Ковшовая цепь состоит из цельнолитых ковшей, с козырьками, соединяющимися с ковшами посредством заклепочного или замкового соединений. Ковши соединяются между собой с помощью пальцев из кованой хромоникелевой или хромоникельмолибденовой стали. Ковшовая цепь приводится в движение от главного привода. В современном драгостроении наибольшее применение нашел двуплечевой главный привод, высокая надежность которого позволяет драге развивать высокую производительность. Конструктивно двуплечевой главный привод включает два или четыре сблокированных и синхронно работающих электродвигателя, установленных симметрично с каждой стороны вала верхнего приводного барабана, с которым они соединены посредством клиноременной либо зубчатой передачи. Маневровое устройство предназначено для осуществления маневра драги в забое. Оно включает маневровые лебедки однобарабанные или многобарабанные (папильонажные) для носовых и кормовых маневровых канатов, бегущий такелаж (канаты, ролики, блоки) и свайное устройство с подвесом, направляющими и упорами. Маневровые лебедки с централизованной системой управления имеют регулируемую скорость вращения барабанов. Для направления стальных канатов и предотвращения их от быстрого истирания драги снабжены разветвленной системой роликов, блоков и полиспастов, которые в совокупности с несущими канатами называются бегущим такелажем. Поддерживающие и направляющие ролики и блоки делаются из литой стали и заключены в обоймы с подшипниками скольжения или качения. Передвижение драги вперед при зашагивании и удержание ее в забое осуществляются у малолитражных и морских драг посредством канатно-якорного устройства, а у континентальных драг средней и большой мощности, отрабатывающих речные и неглубокие озерные россыпи, — с помощью свайного устройства. Канатноякорные драги оснащаются головным (становым) канатом, длина которого обычно в 2,5—4 раза больше ширины отрабатываемой заходки. Головной канат крепится одним концом на барабане становой лебедки, затем пропускается через подвесной направляющий ролик, закрепленный на передней мачте, а вторым концом прикрепляется к якорю, расположенному на берегу или в открытом море. Канатно-свайные драги снабжены двумя сваями, представляющими собой вертикально установленные металлические балки прямоугольного сечения с литым массивным наконечником (башмаком) в нижней части. Длина и сечение свай устанавливаются в зависимости от мощности драги и глубины черпания. Непрерывно в работе находится одна свая, а вторая поднята. Обогатительное оборудование предназначено для осуществления на драге технологических операций по дезинтеграции (измельчение) и грохочению (классификация по крупности и объему) горной массы с целью получения концентрата (серых и черных шлихов) и последующей его доводки до металла или кристаллов. В зависимости от физико- Обогатительное оборудование на драгах включает следующие основные узлы: завалочный люк, подковшовый уловитель, барабанный грохот (бочка) с приводом и распределителем (у малолитражных драг вместо бочки может быть установлен гидровашгерд), улавливающие устройства (шлюзы, отсадочные машины, винтовые сепараторы) и доводочная аппаратура. Завалочный люк и подковшовый уловитель служат для приема породы, поступающей из ковшей, и улавливания части песков, просыпающихся из ковшей при их разгрузке. Завалочный люк представляет собой наклонный стальной лоток корытообразной формы, элементы которого связаны с подковшовым уловителем, Подковшовый уловитель установлен ниже завалочного люка между стенками рамного прореза. Он предназначен для улавливания песков, просыпающихся при разгрузке ковшей. На современных драгах применяется несколько конструкций подковшовых уловителей, в которых вместо обогатительного узла предусмотрены транспортирующие устройства (ковшовые гидроэлеваторы или землесосы) для подачи просыпи в основной технологический процесс. Барабанный грохот (бочка) и распределитель служат для грохочения, дезинтеграции и первичной классификации песков и равномерного распределения гидросмеси по сторонам и ярусам улавливающей аппаратуры. Дражная бочка цилиндрической формы состоит из верхнего и нижнего бандажей, каркаса, перфорированных листов, приемного и выпускного глухих ставов и внутреннего набора Каркас по длине разделен на 4—8 ставов (в зависимости от мощности драги), заполненных перфорированными листами. На рабочих поверхностях листов с целью достижения лучшей дезинтеграции пород и предохранения листов от повышенного износа смонтирован внутренний набор, состоящий из продольных и поперечных стыковых планок и порогов. Перфорация листов бочки обычно устанавливается в зависимости от ситовой характеристики зерен ценного компонента. Движение горной массы вдоль бочки обеспечивается благодаря ее вращению и продольному уклону (7—8°) в сторону кормы понтона. Бочка имеет индивидуальный фрикционно-роликовый привод с редукторной передачей. |