кроветворные стволовые клетки. 1. Что такое стволовые клетки крови

Скачать 121.29 Kb. Скачать 121.29 Kb.

|

|

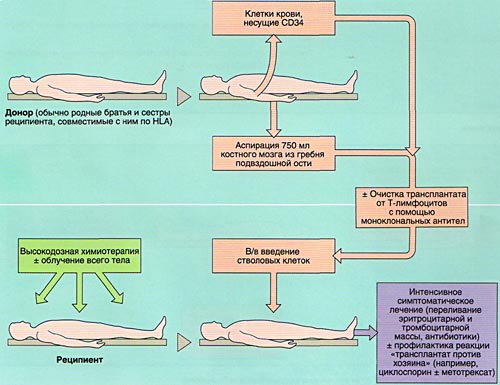

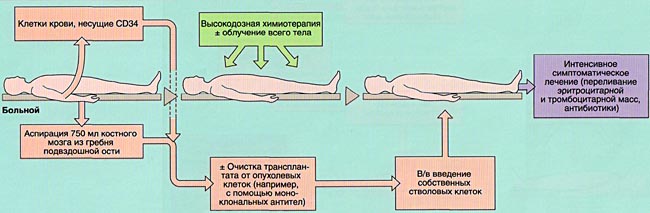

1. Что такое стволовые клетки крови? Родоначальницей всех клеток крови является стволовая кроветворная клетка (СКК), которая может развиваться в различные виды зрелых клеток. Она способна к самоподдержанию, т. е. производству себе подобных клеток, не обязательно сразу после деления вступающих в дифференцировку. Представление о наличии стволовой кроветворной клетки (СКК) и унитарной теории кроветворения, в соответствии с которой все клетки крови происходят из единой клетки-предшественницы, было сформулировано в 1909 г. профессором Военно-медицинской академии А. А. Максимовым в работе «Лимфоцит как общая постоянная клетка различных элементов крови в эмбриональном развитии и в последующей жизни млекопитающих». Существование стволовой кроветворной клетки (СКК) в 1961 г. доказали J. E. Till и Е. A. A. McCullough с помощью культуральных исследований: было установлено, что при пересадке донорского костного мозга облученной мыши в ее селезенке развиваются очаги кроветворения, которые представляют собой потомство одной клетки (так называемой колониеобразующей единицы селезенки, или КОЕс), способной дифференцироваться по всем росткам кроветворения. 2. Источники выделения В последние 15 лет в качестве источника гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации все чаще применяют периферические стволовые клетки крови (ПСКК). Это связано с тем, что использование костного мозга для трансплантации имеет ряд недостатков: необходимость общей анестезии, болевой синдром в месте пункций при миелоэксфузии, высокая вероятность контаминации опухолевыми клетками при заготовке аутологичного трансплантата. Кроме того, эксфузия костного мозга часто бывает невозможной у больных после лучевой и интенсивной цитостатической терапии вследствие развития гипоцеллюлярности костного мозга, а также у больных с массивным миелофиброзом. В связи с этим были предложены методы выделения периферических стволовых клеток крови, физиологической основой которых явились данные о выходе гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга в кровь. Трансплантация ПСКК имеет ряд преимуществ по сравнению с трансплантацией костного мозга: • при получении периферических стволовых клеток крови нет необходимости в общей анестезии, а следовательно, существует возможность выделения периферических стволовых клеток крови в амбулаторных условиях; • восстановление гранулоцитарного, тромбоцитарного и эритроидного ростков гемопоэза у реципиента после режима кондиционирования происходит быстрее при трансплантации периферических стволовых клеток крови; • при использовании ауто-периферических стволовых клеток крови вероятность примеси злокачественных клеток в трансплантате (при ремиссии заболевания) меньше по сравнению с аутологичным костным мозгом; • отсутствует необходимость проведения компонентой терапии донору после афереза периферических стволовых клеток крови. Совершенствование процедуры трансплантации периферических стволовых клеток крови привело к разработке эффективных методов концентрации периферических стволовых клеток крови. Костный мозг — не спинной, поэтому никто не будет выкачивать у доноров стволовых клеток жидкость из позвоночника. Собрать клетки можно двумя способами. Первый и самый распространенный — взять их из крови. В таком случае донору предварительно на протяжении нескольких дней вводят подкожно препарат — стволовые факторы роста, что стимулирует выход ГСК из костного мозга в кровь. Сам забор клеток из крови очень похож на обычное донорство компонентов крови, например, тромбоцитов. Человека сажают в кресло, из вены берут кровь, она фильтруется в аппарате. Дальше машина забирает себе стволовые клетки, а все остальное возвращает обратно донору. Процесс длится несколько часов. Во втором случае берут не кровь, а сам костный мозг. Для этого донору делают общую анестезию, шприцем прокалывают тазовую кость и берут литр смеси костного мозга и крови (это не более 5 % всего костного мозга). После из взятой смеси выделяют стволовые клетки. Операция длится примерно полчаса, а донор в этом случае около двух дней проводит в стационаре. После процедуры могут быть болезненные ощущения, которые снимаются обезболивающими. Второй вариант используется существенно реже, когда врачам не удается собрать периферические, то есть циркулирующие в крови, ГСК. Поскольку он сложнее, соглашаются на него в основном родственники нуждающегося в трансплантации. Впрочем, донор сам может выбрать способ забора клеток. 3. Свойства стволовых клеток крови Основными свойствами популяции стволовой кроветворной клетки (СКК) являются: 1) полипотентность (возможность дифференцироваться по всем росткам кроветворения); 2) способность к самоподдержанию, которая является ключевой в концепции стволовой клетки. В настоящее время имеются две теории, объясняющие этот феномен: 1) деление стволовой кроветворной клетки (СКК) асимметрично: из двух произведенных СКК одна является недифференцированной, другая — дифференцированной (продуцирующей зрелые клетки крови); 2) при делении стволовой кроветворной клетки (СКК) образуется либо две новых СКК, либо две более зрелых клетки (т. е. пул стволовой кроветворной клетки (СКК) поддерживается не асимметричным делением стволовых клеток, а равновесием между числом делений, увеличивающих количество СКК, и делений, связанных с появлением более зрелых клеток). Различают два типа стволовых кроветворных клеток (СКК): первичные, или истинные, долгоживущие СКК, способные к самоподдержанию, и короткоживущие клетки, которые могут пролиферировать in vivo и воспроизводить все клетки крови, но не способны к самоподдержанию. Изучение стволовой кроветворной клетки (СКК) затруднено в связи с их незначительным количеством — приблизительно 1 клетка на 104-106 миелокариоцитов и на 105-107 клеток периферической крови. Иммунофенотип стволовой кроветворной клетки (СКК) характеризуется экспрессией антигенов CD34, CD59, Thyl и рецептора для фактора стволовых клеток (kit), отсутствием антигенов CD33, CD38 и HLA-DR. В результате последовательных делений и дифференцировок из одной СКК образуется около 103 клеток-предшественниц и 106 зрелых клеток. Кроме того, выделяют CD133+ гемопоэтические стволовые клетки, выявляемые среди CD34 негативных клеток. Этот маркер имеется также на ранних предшественниках эндотелиальных, мышечных и нервных клеток. Культуральными исследованиями доказана высокая колониеобразующая способность стволовой кроветворной клетки (СКК) и их способность к длительному самоподдержанию. Направление дифференцировки стволовой кроветворной клетки (СКК) определяется кроветворным микроокружением. Важное влияние на процессы самоподдержания и дифференцировки стволовой кроветворной клетки (СКК) оказывают гемопоэтические ростовые факторы. Некоторые из них (ИЛ-1, ИЛ-6) могут выступать как пусковой механизм, запускающий «дремлющие» СКК в пролиферацию; другие (гранулоцитарный КСФ, фактор стволовых клеток, ИЛ-3), напротив, способствуют длительному сохранению стволовой кроветворной клетки (СКК) в фазе G0. К ближайшим потомкам стволовой кроветворной клетки (СКК) относятся миелоидная и лимфоидная стволовая кроветворная клетка (СКК), которые могут дифференцироваться соответственно в клетки миелоидного и лимфоидного ряда. Следующим классом клеток-предшественниц в лимфоцитарном ряду являются пре-В- и npe-T-клетки, в миелоидном — смешанная клетка-предшественница, способная созревать в эритроидные, гранулоцитарные, моноцитарные и мегакариоцитарные клетки (КОЕ-ГЭММ). Следующим этапом развития клеток-предшественниц являются клетки-предшественницы гранулоцитов и моноцитов (КОЕ-ГМ), гранулоцитов, эозинофилов (КОЕ-Эоз), базофилов (КОЕ-Баз), мегакариоцитов (КОЕ-Мег), эритроцитов (БОЕ-Э — бурстобразующие единицы, получившие название от английского слова «burst» — взрыв, в связи со способностью быстрого образования большого количества содержащих гемоглобин клеток), которые имеют все более низкий дифференцировочный потенциал. Морфологически все эти клетки также не отличаются от лимфоцита, и их наличие доказывается культуральными методами и иммунофенотипированием. Самые ранние стволовые кроветворные клетки (СКК) обладают очень высоким пролиферативным потенциалом, выраженным самоподдержанием и способностью давать потомство многим направлениям дифференцировки. С возрастом общее число стволовых кроветворных клеток (СКК) не меняется. Стволовые клетки, вступившие на путь дифференцировки, называют коммитированными. Процесс коммитирования заключается в снижении способности клеток к самоподдержанию, полипотентности и определении направления дифференцировки, что приводит к образованию дифферонов. 4. Клеточная терапия Трансплантация костного мозга (ТКМ) / стволовых кроветворных клеток периферической крови (ТСКК) - метод лечения гематологических, онкологических и аутоиммунных заболеваний, при котором пациенту после проведения интенсивной иммуносупрессивной терапии с применением больших дозы цитостатических препаратов (иммуносупрессантов), вводят предварительно заготовленный костный мозг или стволовые кроветворные клетки периферической крови (СКК). Ежегодно в мире выполняется около 150 000 ТКМ и ТСКК, причем количество операций постоянно увеличивается. В  ИДЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА ИДЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГАВыделяют два основных вида ТКМ: 1)аллогенную (АллоТКМ) - при которой больному вводится костный мозг от родственного или неродственного совместимого донора; Разновидностью АллоТКМ является сингенная ТКМ (трансплантация от однояйцевого близнеца).  2) аутологичную (АутоТКМ) - когда реципиент получает предварительно заготовленный собственный костный мозг; ПОКАЗАНИЯ К ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА Аллогенная трансплантация костного мозга: 1) острые лейкозы; 2) хронический миелолейкоз; 3) тяжелая апластическая анемия; 4) гемоглобинопатии; 5) врожденные иммунодефициты и нарушения метаболизма. Аутологичная трансплантация костного мозга: 1) злокачественные лимфомы; 2) некоторые солидные опухоли; 3) аутоиммунные заболевания. В связи с ограниченным количеством родственных гистосовместимых доноров, которые имеются лишь у 20- 25% больных, в последние годы нашла применение АлТКМ от неродственных HLA-идентичных доноров. Для этих целей созданы международные регистры, позволяющие подобрать потенциального донора костного мозга и оптимизировать прогноз у пациентов, для которых АллоТКМ предпочтительнее (острые лейкозы, хронический миелолейкоз) или является методом выбора (апластическая анемия, гемоглобинопатии, иммунодефициты, нарушения метаболизма). Общее число зарегистрированных доноров в мире превышает 5 миллионов человек, в том числе в России - около 10 тысяч. С развитием появлением колониестимулирующих факторов и развитием технологий клеточной сепарации с 70-х годов для получения гемопоэтических клеток крови вмести костного мозга стали использовать стволовые клетки периферической крови. Применение клеточных сепараторов значительно упростило проведение процедуры получения стволовых клеток крови, уменьшило число осложнений связанных с дачей наркоза и травматическим повреждения костной ткани. Еще одним потенциальным источником СКК является пуповинная кровь, основным преимуществом которой является меньшая иммуногенность, однако малое количество стволовых клеток в материале ограничивает ее применение и используется преимущественно в педиатрии или у пациентов с массой тела до 50 кг. 5. Пуповинная кровь См. статья |