макроэкономика. 1. Фазы макроэкономического цикла

Скачать 138.68 Kb. Скачать 138.68 Kb.

|

|

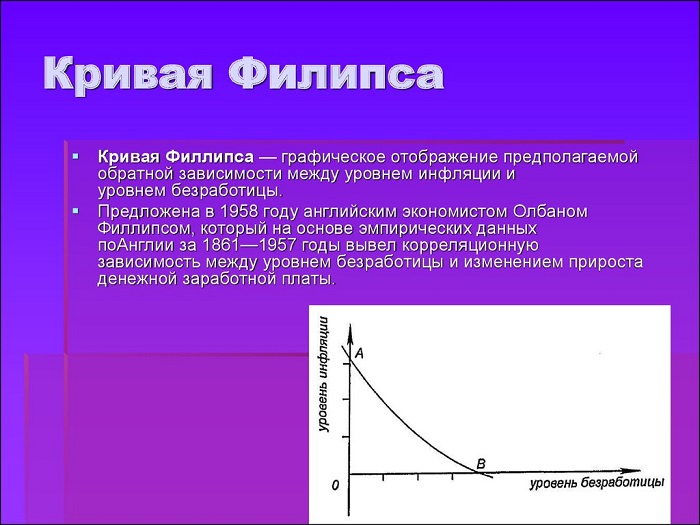

1.Фазы макроэкономического цикла. Экономический цикл представляет собой периодические колебания уровня деловой активности. В соответствии с классической моделью цикл состоит из четырех фаз: кризис, следующие за ним депрессия, оживление и подъем. У каждой из этих фаз есть свои характеристики и функции. Кризис является определяющей фазой экономического цикла. Он проявляется в сокращении ВВП, росте безработицы, увеличении числа банкротств, обесценивании валют. После кризиса наступает депрессия – фаза, на которой падение уровня цен замедляется, уровень производства стабилизируется, но он гораздо ниже, чем в докризисный период. Сохраняется высокий уровень безработицы, инвестиции практически отсутствуют, постепенно падает ссудный процент, что позволит оживить спрос. Функция этого периода – приспособление к новой экономической структуре, которая наметилась в результате кризиса. Следующая фаза – оживление. Она сопровождается постепенным ростом объемов производства, повышением заработной платы и занятости, постепенным ростом процентной ставки. Осуществляются массовые инвестиции, растет спрос на новое промышленное оборудование. Оживление перерастает в подъем, когда уровень производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле, растет спрос на сырье, безработица сокращается до минимальных размеров, при этом заработная плата и цены растут. На этой фазе усиливаются диспропорции, сложившиеся при оживлении, экономика подходит к новому витку. Хотя период кризиса, или спада, является наиболее тяжелым и негативно сказывается на экономической и социальной жизни общества, тем не менее надо отметить и его оздоровительную роль. Происходит обновление основного капитала, перестройка рынка рабочей силы, ликвидируются предприятия, созданные для удовлетворения искусственно разросшегося спроса. Таким образом, основной задачей для игроков экономики является обеспечение экономического роста, т.е. увеличения реального дохода в экономике и роста выпуска продукции на душу населения. 2. Типы волн макроэкономической динамики. "Волны" макроэкономической динамики Экономический цикл является главной формой развития рыночной экономики, хотя в экономике наблюдаются самые разные колебания, носящие объективный характер. Они различаются по длительности, характеру проявления и порождающим их причинам. В экономической литературе, с тех пор как цикличность в экономике стала проявляться (начало ХIХ в.) и экономисты стали ее изучать, выделяется несколько типов циклов: 1) ^ Периоды обновления отдельных элементов капитала. Они изучались Дж. Китчиным и получили его имя. Циклы Китчина связывались с колебаниями мировых запасов золота и определялись им продолжительностью в 3 года и 4 месяца. Э. Хансен циклы Китчина связывает с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, сезонными колебаниями, а У. Митчелл - с колебаниями денежного обращения. 2) ^ Колебания, связанные с обновлением основного капитала. Это типичные, среднесрочные циклы, продолжительностью 8-12 лет, с характерными признаками по фазам, охватывающие, как правило, весь воспроизводственный процесс. Изучением такого типа экономических циклов занимался К. Маркс в "Капитале". На Западе их еще называют циклами К. Жугляра. К. Маркс, изучая периодические кризисы перепроизводства, их причину видел в нарушении общего равновесия и пропорциональности в силу стихийного характера капиталистического производства и накопления, в противоречии между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения его результатов. Причины кризисов перепроизводства при капитализме он считал объективными, а выход из них видел в массовом обновлении основного капитала с целью повышения производительности труда, сокращения издержек и повышения эффективности. Такие циклы не всегда могут быть связаны с качественным совершенствованием основного капитала, вполне достаточно бывает простого удешевления его на старой технической основе. 3) ^ Циклы, связанные с обновлением зданий и сооружений. Такие "строительные" циклы, по мнению С. Кузнеца, связаны с периодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений. Продолжительность строительных циклов - 18 - 25 лет. 4) ^ Большие циклы конъюнктуры, или "длинные волны" экономической динамики. Основы теории долговременных колебаний экономики были заложены в начале ХХ в., в основном усилиями Н.Д. Кондратьева. В научный оборот этот вид циклов вошел под названием циклов (волн) Кондратьева. ^ Теорию длинных волн в экономике характеризуют следующие важнейшие черты: Научно-технические перевороты базисного характера, вызывающие подъем инновационной активности. Н. Кондратьев выделял "инвестиционный цикл" в качестве первоосновы длинных волн. Преобразование структуры экономики и ценовых пропорций. У американца У. Ростоу изменения цен на сырье и продовольствие выступают в качестве центрального звена в механизме длинных волн. Периодическое самосовершенствование, обновление всей системы рыночной экономики, условий производства и обмена, переходы от экономики стихийно развивающейся к регулируемой. Радикальное изменение социально-политических и социально-психологических макропоказателей (прогрессивные реформы или революции, большие войны, изменения рождаемости и смертности, миграционные процессы и т.п.). По мнению современных экономистов, периодизация длинных волн выглядит следующим образом: первая волна - 1790 - 1815 гг., вторая - 1845 - 1872 гг., третья - 1892 - 1929 гг., четвертая - 1945 - 1973 гг. Пятая волна, начавшаяся, по-видимому, в 80-х гг. продолжается и в настоящее время. Между обычными деловыми циклами и длинными волнами есть несомненная взаимозависимость. Длинные волны "вмещают" несколько деловых циклов, оказывают существенное влияние на их ход, формируют их специфику. Внимательное отношение к переплетению этих процессов позволяет с большой долей вероятности прогнозировать движение конъюнктуры. Теоретически значительно лучше проработаны вопросы обычных, среднесрочных циклов, поскольку их ход и последствия проявляются значительно нагляднее. В то время как анализ длинных волн по целому ряду причин затруднен и развит значительно слабее. 3. Инфляция, ее сущность, причины и последствия. Инфляция представляет собой существенный признак денежного обращения в государстве, где производство представляет собой основу социальной и рыночной экономики. Сущность инфляции заключается в том, что она сопровождает товарное производство в течение всего исторического пути развития. С большой частотой отрицательные последствия инфляции стали проявляться в XX веке, когда государство переходит на бумажные деньги. Сущность инфляции заключается в присутствии и воздействии практически во всех областях и сферах производства, что способно привести к острой социальной напряженности в обществе. В последнее десятилетие развитые капиталистические страны разработали систему мер регулирования, которые не способны устранить инфляцию, но дают возможность сдерживания инфляционного давления, в некоторой степени его контроля. В экономике существует семь главных причин инфляции: Увеличение государственных расходов, финансирование которых вызывает увеличение денежной массы (включение «печатного станка») сверх потребностей товарного оборота. Заметнее всего эта причина в периоды экономического кризиса или войны. Массовое кредитование, также провоцирующее увеличение денежной массы. Монополия крупных компаний на установление цен (особенно в ресурсо-добывающих отраслях производства). Монополия профсоюзов при определении уровня зарплат. Сокращение объема производства (то же количество денег в стране соответствует меньшему количеству производственного товара, то есть больше денег на единицу товара). Снижение курса национальной валюты (особенно при большом количестве импорта в страну). Рост налогов, пошлин, акцизов при более-менее стабильном уровне денежной массы. Последствия инфляции: Разница денежных запасов (резервов Нацбанка) и денежных потоков, что провоцирует обесценивание денежных запасов и ценных бумаг. Стихийное перераспределение доходов (проигрывают продавцы, кредиторы, экспортеры и бюджетные организации, а выигрывают покупатели, должники, импортеры и работники реального сектора). Искажение большинства экономических показателей (рентабельность, ВВП и т.д.). Падение курса национальной валюты. 4. Безработица, сущность, формы, причины и последствия. Безработица – это неравновесное состояние рынка труда, сопровождающееся превышением предложения рабочей силы, над ее спросом. По методологии международной организации труда (МОТ) безработный – человек, который в данный момент не имеет работы, ищет ее, готов к ней приступить и не имеет других источников дохода. По российскому законодательству безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска работы и готовы приступить к ней. Причины безработицы объясняются по-разному. Есть три объяснения: 1. неоклассики считают, что причина в слишком высоких требованиях работников к оплате труда, что это добровольное и временное явление. Т.е. это утверждение о добровольном характере безработицы. 2. Кейнс показал, что в реальности существует вынужденная безработица, порожденная невозможностью получить рабочее место даже при желании работать за меньшую зарплату. Например, при циклическом спаде производства. Т.о, основная причина безработицы – недостаток совокупных расходов в национальной экономике. Определенный уровень вынужденной безработицы признается кейнсианцами неизбежным для современной смешанной системы. 3. Монетаристы видят причины безработицы в действиях государства и профсоюзов по повышению зарплаты. Эти действия, по их мнению, усиливают негибкость, инерционность рынка труда, а, значит, увеличивают безработицу. Формы безработицы (В экономике различают более 20 форм безработицы) 1. в зависимости от продолжительности периода незанятости: а) фрикционная (связана с изменениями в предложении рабочей силы, со свободой выбора профессии, места и времени работы и ограничивается краткими сроками). Отражает текучесть кадров, связанную с переменой рабочих мест, сменой места жительства, получением образования, выходом из декретного отпуска, переходом с низкооплачиваемой работы на более высокооплачиваемую или интересную. Как правило, фрикционной безработицей охвачено 2 – 3% экономически активного населения. б) структурная, возникающая из-за несоответствия структуры спроса и предложения на рабочую силу. Имеет вынужденный и долговременный характер, связана с технологическими сдвигами в экономике, в результате которых происходит обесценение уровня квалификации некоторых категорий рабочей силы. Например, массовое внедрение компьютеров на предприятиях, фирмах, в организациях заменили и высвободили большое количество персонала из состава машинисток, счетоводов, делопроизводителей. в) циклическая – возникает в связи со спадом производства во время промышленного кризиса, проявляется в сокращении совокупных расходов, в т. числе и на рабочую силу и является наиболее тяжелой формой вынужденной безработицы. Совокупность фрикционной и структурной безработицы на протяжении длительного периода образует уровень естественной безработицы, соответствующий потенциальному объему ВВП или ситуации макроэкономического равновесия. В реальной смешанной системе не может быть абсолютно 100 %-ого вовлечения в производство всего трудоспособного населения страны. Т.о. полная занятость – это наличие естественной безработицы. 2. Институциональная безработица возникает в результате недостаточно эффективной организации рынка труда. В России, пример, не действует Закон об обязательной регистрации и свободных рабочих мест. Это приводит к дезинформации и искусственному завышению уровня безработицы. 3. Добровольная безработица – вызвана нежеланием работать у некоторых категорий людей, например, у ряда лиц, принадлежащих к маргинальным слоям общества, или у домохозяек. Достаточное содержание супруги мужем, необходимость выполнения домашних дел и воспитания детей побуждает ее к добровольному отказу от работы. 4. Скрытая безработица – включает занятых в течение неполной рабочей недели или части рабочего дня, а также лиц, формально занятых, когда работник лишь числится в штате. В эту категорию входят и работники, находящиеся в вынужденных отпусках без сохранения заработной платы. 5. Застойная безработица – включает людей, которые длительное время не могут трудоустроиться (по данным МОТ она составляет менее 1%, но несет огромные отрицательные последствия – помимо денежных, моральные и психологические). Безработица вызывает отрицательные социально-экономические последствия: - увеличение периода поиска работы вызывает частичную утрату профессиональных и квалификационных качеств раб. силы. - сокращается производственный потенциал экономики при невозможности обеспечения рабочими местами всех желающих работать. В этом сокращении заключаются издержки безработицы. Американский экономист Оукен выявил устойчивую взаимосвязь между величиной циклической безработицы и отставанием фактического объема производства от потенциального. По закону Оукена, если прирост ВНП до 2,5%, то уровень безработицы не меняется. Каждое последующее увеличение ВНП на 2% уменьшает безработицу на 1%. Данное соотношение имеет и обратную силу. - неравномерное распределение издержек безработицы. (средний уровень безработицы в 1997 г. в России составил 13,4%: для лиц в возрасте 20 – 24 лет – 19%, 25 – 29 лет – 14,3%, но для группы 50 – 59 лет – лишь 10%.) - социальные и моральные последствия безработицы. (утрата престижа, самоуважения, самоутверждения) - существует прямая взаимосвязь между ростом безработицы и числом самоубийств, психических заболеваний, уровнем преступности. На волне массовой безработицы возникли самые реакционные в истории человечества режимы, например, приход к власти Гитлера в Германии, Пиночета в Чили. Поэтому важной макроэкономической целью государства является политика регулирования рынка труда, стабилизация занятости. 5. Инфляция и безработица: кривая Филлипса Инфляция и безработица. Экономисты давно заметили связь, в соответствии с которой инфляция оказывает сильное воздействие на занятость. Если рассматривать эмпирические исследования, то между уровнем занятости и инфляции наблюдается определенная связь. Если безработица высокая, то инфляция держится на низком уровне, и наоборот. Английским ученым Филипсом в 1958 г. была предложена модель инфляции спроса в виде графика. Она выражает связь уровня безработицы и темпа роста средней зарплаты. Ученый использовал в своей работе данные по английской статистике на 1850-60 год. Он выстроил специальный график, который наглядно показывает обратную связь изменения ставок заработной платы и уровня показателя безработицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса была позже рассмотрена экономистами Самуэльсоном и Солоу. Они сделали вывод, что данная кривая способна описать выбор инфляции и безработицы, то есть при уменьшении одной величины, можно добиться увеличения другой величины. Причина данной зависимости состоит в том, что при высоком темпе безработицы заработная плата держится на низком уровне, вызывая замедление роста цен. В соответствии с кривой Филипса было установлено, что рост безработицы в Англии более 2,5-3% привел к увеличению цены зарплаты. Можно сказать, что правительство использует рост инфляции для борьбы с безработицей. Позже данный вывод теоретически был аргументирован экономистом Липси. Солоу и Самуэльсон создали модификацию кривой Филипса для того чтобы разработать экономическую политику. Ими была заменена ставка заработной платы на темпы роста товарных цен или инфляцию. С помощью этой кривой теперь можно было рассчитать равновесие высокого уровня занятости и производства с определенной стабильностью цен. Особенности кривой Филипса. Рассмотренная связь между инфляцией и безработицей на практике показала, что данный метод можно применить только по отношению к небольшим промежуткам времени. Это обусловлено тем, что в долгосрочной перспективе, несмотря на высокие уровни безработицы, инфляция нарастает. Данный факт объясняется несколькими обстоятельствами, среди которых основное заключается в политике стимулирования совокупного спроса. Стремление правительства через инфляцию добиться более низкого уровня безработицы будут с успехом применяться только тогда, когда у субъектов экономики создаются определенные ложные ожидания или попросту их обманывают. Пока потенциальные рабочие не поймут, что условия, на которые они соглашаются, на самом деле не лучше отвергнутых условий, занятость также будет нарастать. Но она способна упасть до первоначального уровня, когда занятые увидят, что выросшее количество рабочих мест является иллюзией, которая порождена инфляцией. Можно сказать, что долговременного уменьшения безработицы не будет, а инфляция также останется. На данную взаимосвязь обратил внимание Фридман. Экономист подчеркнул неэффективность борьбы с безработицей через накачивание совокупного спроса мероприятиями инфляции. Вертикальная кривая Филипса. Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Филипса была модифицирована Фридманом. Этот ученый выдвинул идею о построении вертикальной кривой Филипса. Когда государство пытается поддержать уровень безработицы, то растут инфляционные ожидания и требования к зарплате. В этом случае кривая будет двигаться вверх. Снова начнет нарастать инфляция, усиливаются инфляционные ожидания работников, повышаются их требования к зарплате. Кривая Филипса будет всегда смещаться вверх. В данном случае при всяком уровне безработицы кривая будет выше и выше, что графически можно отразить вертикальной кривой. Использование кривой Филипса. Было установлено, что данную кривую можно использовать при борьбе с безработицей только при условии ползучей инфляции, которая обладает постоянными темпами. Кривая не будет работать при неожиданном росте цен. Темп инфляции будет нарастать также неожиданно и сопровождается увеличением безработицы. Соотношение, которое установлено кривой Филипса, также недействительно для долгих промежутков времени это взаимосвязь между безработицей и инфляцией, кривая Филипса нестабильна. Так в 60-70 годы многие государства мира характеризовались одновременным ростом безработицы и инфляции. Непредсказуемы и последствия при переливании безработицы в инфляцию, что является опасным для экономики.  6. Модели экономического роста. Кейнсианские модели. Самой простой кейнсианской моделью принято считать модель Домара, согласно которой существуют равновесные темпы прироста реальных доходов, связанные с производственными мощностями. Он прямо пропорционален норме сбережений и предельной производительности капитала. Это обеспечивает одинаковые темпы роста доходов и инвестиций. В модели экономического роста Харрода норма роста представляет собой соотношение роста доходов и капитальных вложений. Центральной проблемой модели Харрода стали факторы, влияющие на динамику и уровень национального дохода, его распределение и потребление. Кейнс , рассматривая связь объема и динамики национального дохода, считал сближение потребления и накопления ключом к разрешению проблемы полной занятости. Чем больше объем инвестиций, тем ниже потребление, что создает предпосылку его увеличения в дальнейшем. Важно придерживаться разумного соотношения сбережений и потребления, не впадая в крайности. В этом заключаются противоречия экономического роста, однако самым главным становится обеспечение условий совершенствования производства и преумножения национального продукта. В кейнсианских моделях экономического роста установлена общая зависимость инвестиций и сбережений. Темпы роста национального дохода при этом зависят от нормы накопления, а также от эффективности управления используемыми средствами. Неокейнсианские модели экономического роста В неокейнсианских моделях экономического роста утверждается, что сбережения формируют доходы (чем он выше, тем они больше). Вместе с тем на инвестиции влияет большое количество переменных: конъюнктура рынка, размер процентной ставки, уровень налогообложения и планируемая рентабельность капитала. В неокейнсианской модели экономического роста для просчета разных сценариев развития используется показатель гарантированного, фактического и естественного темпов роста. Чем больше сбережений, тем значимее инвестиции и темп роста экономики. Существует зависимость коэффициента капиталоемкости и динамики наращивания хозяйственного сектора. В случае соответствия гарантированного темпа роста фактическому, можно наблюдать непрерывное и стабильное развитие экономики. Однако такое позитивное равновесие крайне редко устанавливается, на практике фактические темпы выше или ниже гарантированного. Согласно неокейнсианству важно соблюдать равенство между сбережениями и вложениями. Если будет больше сбережений, то появится неиспользуемое оборудование, излишние запасы и рост безработицы. Из-за значительного инвестиционного спроса возникает перегрев экономики. По сути, неокейнсианство- это более усовершенствованная концепция, предусматривающая значительное вмешательство государства в экономику. Неоклассические модели экономического роста В основе неоклассических моделей экономического роста лежит идея равновесия, предполагающая создание оптимальной системы рынка с совершенным саморегулирующим механизмом. В этом случае любой производственный фактор используется наилучшим образом как для одного субъекта, так и в целом для всей экономики. В реальных условиях такое равновесие представляется недостижимым. Довольно распространена концепция экономического развития «без роста», в которой научно-техническая революция позволяет достичь высоких уровней подушевого производства. При этом значительно сокращаются темпы прироста населения. Сторонники данной теории акцентируют внимание на ограниченности сырьевых и топливных ресурсов, ввиду чего необходимо активно развиваться, чтобы сократить влияние таких ограничений. Основные неоклассические модели экономического роста: Многофакторная модель экономического роста Кобба-Дугласа была создана для установления источников экономического роста. Среди наиболее важных факторов производства - трудовые ресурсы и капитал, однако совершенствование производственных отношений привело к включению к эту модель природных ресурсов, наращивания качества образования, достижений науки. Существенность этих факторов подтверждает утверждение экономистов о том, что источником экономического роста США является именно научно-технический прогресс. Модель экономического роста Солоу основана на применении производственных функций Кобба-Дугласа с учетом экзогенного нейтрального технического прогресса как фактор экономического роста, наравне с трудовыми ресурсами и капиталом. Недостатками данной модели можно назвать именно экзогенный характер научно-технического прогресса и сбережения. В модели Солоу доход направляется либо на инвестиции, либо на потребление. Следовательно, возможно рассчитать тождество удельной единицы труда с учетом постоянной эффективности и определенного соотношения между инвестициями и сбережениями. Альтернативой выступает использование единицы трудовых ресурсов. Соотношение этих показателей характеризует норму сбережений, а значит и положение в экономике в целом. Если уровень инвестиции ниже необходимого уровня, учитывающего рост населения, размер капитала и результаты научно-технического прогресса, то капиталовооруженность труда постоянно падает. В обратной ситуации, равновесие можно определить на основе установленных условий стабильности. 7. Показатели, типы и факторы экономического роста. Экономический рост – это наиболее общий и явный показатель эффективности деятельности государства в экономической сфере. Экономический рост – это показатель, отражающий динамику изменения объемов национального производства за определенный период времени. Экономический рост – это процесс количественного изменения объемов национального производства, которое может иметь положительную, отрицательную и нулевую динамику. В экономической теории при изучении сущности экономического роста, как правило, подчеркивается, что он отражает лишь количественные изменения объема ВВП. Ряд авторов при его рассмотрении указывают на совокупность как количественных, так и качественных изменений в системе национального производства. Показатели экономического роста. Экономический рост представляет собой движение в развитии национального хозяйства, которое характеризуется изменением комплекса макроэкономических показателей, прежде всего, таких как ВВП и ВВП на душу населения. Выделяют две группы показателей экономического роста: количественные (общие и частные) и качественные. К общим количественным показателям относят показатели темпов роста и темпов прироста ВВП, ВВП на душу населения, ВНП, национальный доход. К частным количественным показателям относят: производительность труда, трудоемкость продукции, уровень фондоотдачи и фондоемкости (капиталоемкости). К качественным показателям относят: развитость социальной инфраструктуры, уровень инвестиций в формирование человеческого капитала, показатели динамики свободного времени населения, степень социальной защиты населения, обеспеченность экологической безопасности и т.д. Необходимо отметить, что между достижением количественных и качественных показателей экономического роста существуют определенные противоречия. Так, например, для ускорения темпов роста (улучшение количественного показателя) необходимо увеличить продолжительность рабочего дня и сократить число праздничных дней, однако это приведет к сокращению свободного времени населения (ухудшение качественного показателя). Наиболее распространенным количественным выражением экономического роста выступают показатели темпов роста ВВП и ВВП на душу населения, которые измеряются в процентах. Выделяют высокие, средние, низкие и даже отрицательные темпы роста ВВП. Факторы экономического роста В качестве факторов экономического роста необходимо назвать: – качество и объем человеческого капитала; – количество и уровень квалификации трудовых ресурсов; – степень задействованности трудовых ресурсов; – обеспеченность запасами природных ресурсов; – уровень технико-технологического развития отдельных предприятий и государства; – предпринимательская и новаторская активность субъектов экономики; – наличие свободных (незадействованных в производственном процессе) ресурсов; – объем и доступность кредитного рынка; – стоимость кредитных ресурсов; – инвестиционный климат; – эффективность экономической политики государства; – налоговая политика; – грамотная, эффективная, благоприятная и стабильная правовая база; – отсутствие административных барьеров. Выделяют различные подходы к классификации факторов экономического роста. В зависимости от характера и типа экономического роста выделяют: – экстенсивные факторы: увеличение численности работников, увеличение объемов потребляемого сырья и материалов, рост инвестиций в основной капитал при сохранении прежнего уровня технологий; – интенсивные факторы: ускорение научно-технического прогресса, повышение производительности труда и квалификации работников, улучшение использования основного и оборотного капитала. В зависимости от способа воздействия выделяют: – прямые факторы: количество и качество трудовых ресурсов, количество и качество природных ресурсов, объем основного капитала, уровень технологий, степень развития предпринимательских способностей; – косвенные факторы: уровень монополизации рынка, развитость банковской и кредитной систем, налоговый и инвестиционный климат в стране, справедливость распределения доходов в обществе. В зависимости от природы движущих сил экономического роста выделяют: – экономические факторы: количество и качество используемых ресурсов, инвестиционный климат, эффективность банковской системы; – неэкономические факторы: военно-политические, географические, климатические, культурные и т.д. Типы (виды) экономического роста В экономической теории рассматриваются различные подходы к классификации типов (видов) экономического роста. В зависимости от движущих сил выделяют два основных типа: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный экономический рост представляет собой увеличение объема национального производства (ВВП) за счет вовлечения в производственный процесс новых дополнительных факторов производства. Данный тип роста более прост в своем достижении. Он позволяет государству относительно быстро и недорого обеспечить наращивание объемов национального производства и экономического потенциала страны. Однако экстенсивному росту свойственны следующие недостатки: 1) производство имеет затратный характер; 2) научно-технический прогресс практически отсутствует; 3) производительность труда и эффективность производства остается на прежнем уровне либо снижается. Интенсивный экономический рост представляет собой увеличение объемов национального производства за счет повышения производительности труда и внедрения более совершенных технологий. Данный тип роста более сложен в своем достижении и предполагает значительные затраты на проведение крупных научных изысканий с целью получения передовых технологий. Интенсивный экономический рост имеет следующие преимущества: 1) позволяет решить проблему ограниченности ресурсов путем создания механизмов их более рационального использования; 2) стимулирует научно-технический прогресс; 3) способствует повышению производительности труда и эффективности производства. Необходимо отметить, что в реальности экстенсивный и интенсивный типы роста в чистом виде не встречаются, поскольку большинство стран для стимулирования экономического роста используют как новые дополнительные ресурсы, так и повышают эффективность использования уже вовлеченных факторов производства. Поэтому в зависимости от преобладания экстенсивных или интенсивных факторов говорят о наличии преимущественно экстенсивного либо интенсивного экономического роста. В зависимости от направлений изменения объемов национального производства выделяют: положительный, отрицательный и нулевой экономический рост. В зависимости от динамизма выделяют следующие виды положительного экономического роста: замедленный (низкий), нормальный (средний), ускоренный (высокий). В зависимости от природы факторов выделяют эндогенный (обусловлен внутренними факторами) и экзогенный (обусловлен внешними факторами) типы роста. В зависимости от стабильности показателей выделяют устойчивый и неустойчивый экономический рост. В зависимости от наличия связи между внутренней динамикой и развитием мировой экономики выделяют связанный и автономный рост. В последние годы в рамках современной теории экономического роста выделяют четыре типа экономического роста: – равномерный экономический рост развитых стран (Германия, Франция, Голландия и т.д.); – чудеса экономического роста (Южная Корея, Сингапур, Китай, Малайзия и т.д.); – трагедии экономического роста (ряд стран Центральной Африки); – отсутствие экономического роста (Зимбабве, Ботсвана, Португалия, Греция и т.д.). Как правило, в нормальных условиях хозяйствования развитые страны демонстрируют темпы экономического роста, которые ниже показателей развивающихся стран. 8. Пределы экономического роста. Экономический рост не может быть беспредельным. Существуют границы, за которыми он становится или невозможным, или признается социально опасным. Прежде всего, ограничение роста связано с объективной ограниченностью ресурсов (особенно природных) и их невоспроизводимостью. Уже сейчас развитие многих отраслей промышленности сталкивается с исчерпанием запасов энергоносителей, руд многих металлов, а сельского хозяйства - с ограниченностью земельных площадей, пригодных для использования. Многие ресурсы просто невоспроизводимы ни при какой технике и технологии, что можно считать объективной границей экономического роста. Другой, но уже "рукотворной", границей роста является загрязнение окружающей среды. Масштабы антропогенного воздействия людей на экологию Земли настолько велики, что речь уже идет об угрозе существования жизни на планете. О последствиях "покорения природы человеком", которые выражаются в "парниковом эффекте" и потеплении климата, в "озоновых дырах" и т.п. уже давно с тревогой говорят как о глобальных проблемах. Дальнейшее наращивание объемов производства без технического и технологического его совершенствования может привести к глобальной экологической катастрофе. В качестве ограничителей экономического роста можно рассматривать и социальные его последствия. Недопустим, видимо, рост за счет производства товаров и услуг, ухудшающих здоровье и нравственность людей (наркотики, алкоголь, табак и т.п.), безнравственным должен признаваться рост за счет гонки вооружений. Рост за счет интенсификации производства без решения социальных проблем (занятости, полезного досуга и т.п.) может породить множество тяжелых социальных проблем (преступность и т.п.), поэтому должен признаваться социально опасным. И, наконец, ограничителями экономического роста могут быть и чисто экономические процессы. Бесконтрольный рост (особенно отдельных отраслей) может нарушать общее экономическое равновесие, могут обостряться проблемы монополизации и усугубляться ее последствия. Неконтролируемый рост, как привило, обостряет проблемы в денежно-кредитной сфере и, прежде всего, проблему инфляции, которые могут вылиться в серьезные финансовые кризисы. Поэтому, чтобы экономический рост стал благом для человечества, способствовал улучшению жизни людей, он должен быть подконтрольным и научно обоснованным. |