основные транспортные магистрали,обеспечивающие связь Европы со странами юго-восточной Азии и Америки через территорию России. основные транспортные магистрали,обеспечивающие связь Европы со. 1. Международный транспортный коридор (мтк) СеверЮг

Скачать 1.02 Mb. Скачать 1.02 Mb.

|

|

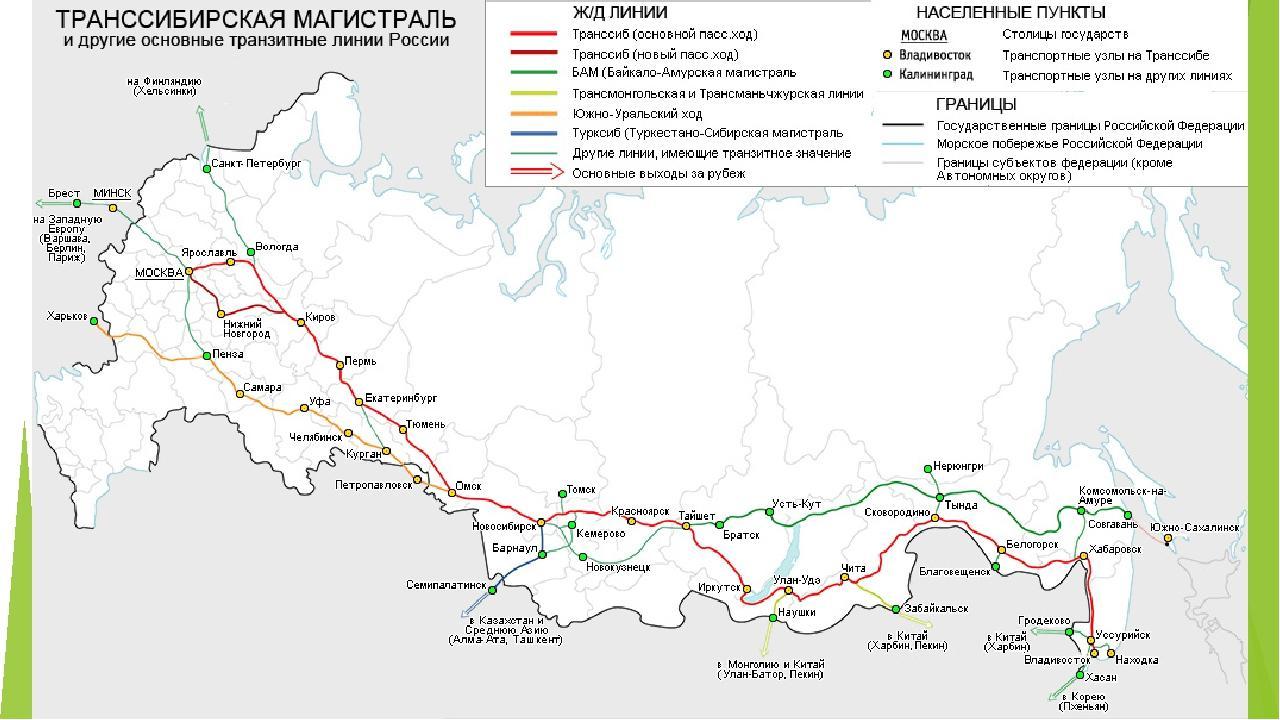

Система МТК на территории России включает в себя три евроазиатских коридора – «Север – Юг», «Транссиб» и «Северный морской путь», а также коридоры регионального значения – панъевропейские транспортные коридоры №1 и №9, коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские порты Приморского края с портами стран Азиатско-тихоокеанского региона. 1. Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг»  Это мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов, общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) 7200 км. Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. Составными частями МТК «Север-Юг» стали международные транспортные коридоры №9 (Финляндия – Санкт – Петербург – Москва с ответвлениями на Астрахань и Новороссийск) и №2 (Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург), транспортная инфраструктура Волги и Дона, в том числе Волго-Балтийский и Волго-Донской каналы, порты Астраханской области (Астрахань, Оля) и Дагестана (Махачкала). Формирование международного транспортного коридора «Север – Юг» рассматривается Россией в качестве важного транзитного направления между странами Северо-Западной Европы, Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также как возможность дальнейшего развития евроазиатских перевозок по более короткому и экономичному маршруту. Основные преимущества МТК «Север – Юг» перед другими маршрутами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок. При этом стоимость перевозки контейнеров из Германии и Финляндии в Индию будет существенно меньше, чем стоимость транспортировки по морскому пути. Значительная часть коридора «Север – Юг» проходит по железным дорогам России, на которые приходится в зависимости от маршрута 33 – 53% от общей протяженности сухопутной части коридора. На нынешнем этапе МТК «Север-Юг» работает преимущественно в направлении с юга на север для перевозки товаров из Индии в Россию. Транзитный грузопоток с севера на юг по МТК в Индию практически отсутствует, и в России скапливается значительное количество порожних контейнеров индийских компаний, в основном, из-за отсутствия обратного потока товаров из России в направлении Индии. Альтернативным железнодорожным проектом в рамках реализации МТК «Север-Юг» представляется маршрут по восточному берегу Каспийского моря (Горган (ИРИ) – Этрек – Берекет (Туркменистан) – Узень (Казахстан)). Эта дорога сократит протяженность использующегося сегодня пути через Серахс на 600 км. Еще одним направлением деятельности МТК «Север – Юг» является осуществление SWAP – операций (проект «CROS») через каспийский нефтяной порт Нека. Практическая реализация задач, стоящих перед МТК «Север-Юг», требует дальнейшего совершенствования структуры управления МТК, унификации нормативно-правовой базы участвующих в проекте государств, привлечения к работе в рамках МТК крупных транспортных компаний, совершенствования инфраструктуры, увеличения объема перевозок грузов по всему маршруту в обоих направлениях. С геополитической точки зрения реальное наполнение коридора грузопотоками будет способствовать укреплению российских позиций в бассейне Каспийского моря. 2. Северный морской путь  Это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км). Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, природных ископаемых). Значение Северного морского пути как самостоятельного евро-азиатского транспортного коридора очень велико. Это связано с активизацией освоения российского нефтегазоносного арктического шельфа, с ростом перевозок Норильского металлургического комбината – одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров цветных металлов. Проблемы функционирования Северного морского пути тесно связаны с общими проблемами Российской Арктики. Эффективное использование Северного морского пути возможно только при условии решения ряда неотложных проблем, связанных с необходимостью создания нормативно-правовой базой его функционирования; обеспечении круглогодичного навигационного цикла всех трасс Северного морского пути, независимо от сезонов и степени ледовитости; увеличении и обновлении парка ледоколов; обеспечении навигационной безопасности по всей трассе; создании по всей трассе условий для сервисного обслуживания международного транспортного коридора (грузовых терминалов, центров связи, логических центров и т.д.). Велики роль и значение Северного морского пути в развитии экономики и транспортных связей Северо-Востока России и, прежде всего, Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотки, на долю которых в настоящее время приходится основная часть запасов и добычи алмазов, золота, олова, большие запасы железных руд и других полезных ископаемых. Альтернатива Северному морскому пути – транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы. Однако если, например, расстояние, проходимое судами из порта Мурманск в порт Иокогаму (Япония) через Суэцкий канал, составляет 12840 морских миль, то Северным морским путём – только 5770 морских миль. Роль СМП как национальной транспортной коммуникации заключается в том, что этот путь является важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Севера и связывающим звеном между западными районами страны и российским Дальним Востоком. Он объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири. Для некоторых районов Арктической зоны – Чукотки, островов арктических морей и ряда населенных пунктов побережья Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа – морской транспорт является единственным средством перевозок грузов и жизнеобеспечения населения. Сегодня СМП – это единственный и экономически вполне реалистичный путь к природным кладовым российского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Завершение строительства Амурско-Якутской магистрали (АЯМ) на участке Беркакит-Якутск позволит использовать интересный вариант «Европа – СМП – река Лена – АЯМ – Транссиб – АТР». 3. Центральный коридор Центральный коридор соединяет страны Западной Европы со странами АТР, с выходами на Казахстан, Монголию, КНР, а в перспективе – на Корейский полуостров и в Японию. Основой коридора являются железнодорожный МТК «Транссиб (ТСМ)», автомагистраль «Байкал» и другие автодороги. Главное значение для РФ в ближайшей и более отдаленной перспективе имеет Центральный коридор. В первые годы XXI века по нему перевозилось в западном направлении около 40 тыс. контейнеров в год, тогда как только Япония и Республика Корея ежегодно отправляют более 7 млн. контейнеров через Суэцкий канал. Первоочередной задачей является реконструкция Транссиба, портов Ванино и Восточный. В дальнейшем необходимо осуществлять строительство железнодорожных выходов в Республику Корею и к проливу Невельского, строительство тоннеля или мостового перехода на Сахалин, реконструкцию Сахалинской железной дороги, строительство тоннеля под проливом Лаперуза на Хоккайдо. Проведение этих мероприятий позволит выйти к 2015–2020 годам на объем перевозок в 300–600 тыс. условных контейнеров в год. Транссибирская магистраль.  Транссибирская магистраль, или Транссиб, – самая длинная железная дорога на планете. Её важность для России трудно переоценить. Гигантская магистраль соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России. Если же говорить шире, она связывает российские западные и южные порты, а также железнодорожные выходы в Европу (Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск) с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в Азию (Владивосток, Находка, Ванино, Забайкальск). Транссибирская магистраль пересекает восемь часовых поясов, соединяет 87 российских городов и проходит по территории 5 федеральных округов и двух частей света. На Европу приходится около 19% длины Транссиба, на Азию – 81%. Условной границей Европы и Азии принят 1778-й км магистрали. Основные направления Транссиба: Северное (Москва – Ярославль – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Новосибирск – Красноярск – Владивосток); Южное (Москва – Муром – Арзамас – Канаш – Казань – Екатеринбург – Тюмень (или Петропавловск) – Омск – Барнаул – Новокузнецк – Абакан – Тайшет – Владивосток); Новое (Москва – Нижний Новгород – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Новосибирск – Красноярск – Владивосток); Историческое (Москва – Рязань – Рузаевка – Самара – Уфа – Миасс – Челябинск – Курган – Петропавловск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Владивосток). С введением в строй Транссибирской магистрали Россия технологически закрепила свой евроазиатский характер и возможность влиять на геополитические процессы. Однако стоит заметить, что Транссиб это не единственный маршрут, связывающий Европу с Азией. На сегодняшний день основными странами, участвующими в перевозках транзитных грузов по Транссибирской магистрали, являются: Республика Корея – Финляндия (16.24% от общего объема транзита), Финляндия – Япония (13.37%), Финляндия – Республика Корея (12,83%), Эстония – Республика Корея (7,96%), Республика Корея – Казахстан (5,41%) и другие. По перевозкам контейнерных грузов ведущие позиции занимают: Япония – Монголия (16,66%), Япония – Чехия (13,71% о), Китай – Украина (5,53%), Республика Корея – Литва (5,53%) и другие. Статистика показывает, что Транссиб используется в основном для перевозки дорогостоящего импорта из Азии на западные российские рынки. На грузопотоки с востока на запад приходится 70% грузоперевозок, остальное составляют перевозки с запада на восток. В перевозках Европа – страны АТР, осуществляемых через территорию России и бывших союзных республик, сложились довольно устойчивые маршруты следования транзитных грузопотоков. Преимущества Транссиба Из всех зарубежных и российских евроазиатских МТК с точки зрения ближайших перспектив Транссиб как самостоятельный евроазиатский МТК имеет ряд неоспоримых преимуществ в освоении транзитных грузовых перевозок из стран АТР в Европу и обратно, особенно по сравнению с различными вариантами прокладки Трансазиатской магистрали (Великого шелкового пути): Уменьшение стоимости и сроков доставки грузов. Срок перевозки контейнера по Транссибу (11 – 12 суток) почти втрое меньше, чем при транспортировке по южным морям. Отсутствие противоречивых интересов различных стран. Транссиб на пути в Европу проходит по территории одной страны, тогда как Трансазиатская магистраль предполагает пересечение границ нескольких стран со всеми вытекающими отсюда последствиями; Транссиб уже сейчас может эксплуатироваться достаточно эффективно, заметно сокращая сроки доставки грузов, а пуск новой Трансазиатской магистрали планируется еще нескоро; Возможность догрузки подвижного состава и контейнеров в реальном масштабе времени. Контейнерный поезд, в принципе, может останавливаться и догружаться на любой промежуточной станции, а морское судно изменяет свой маршрут и порты захода весьма редко; Минимум пунктов перевалки грузов. Транссиб по сравнению с Трансазиатской магистралью обеспечивает минимум перевалок грузов с одного вида транспорта на другой и стыковок железнодорожных путей с разной колеей; Меньшие или равные сроки доставки контейнеров по железной дороге. На пересечение контейнерным поездом границы между какими-то двумя странами тратится столько нее времени, сколько требуется тому же поезду на прохождение около 500 км пути. Поэтому каждое такое пересечение «удлиняет» путь по Транссибирской магистрали, в результате чего ее преимущество в меньшой протяженности по сравнению с Трансазиатской сводиться на нет; Равнозначные и более короткие расстояния перевозки экспортных и импортных грузов некоторых стран АТР. При доставке транзитных грузов между европейскими странами и рядом стран АТР (США, Канады, Японии) фактические (географические) расстояния их перевозки по Трансазиатской магистрали и Транссибу практически одинаковы; Непосредственная связь с панъевропейскими МТК. Все большее значение для обеспечения транспортных связей развивающейся торговли между Европой и странами АТР приобретает взаимодействие Транссиба с железнодорожными линиями Москва – Берлин и Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки, входящими в число приоритетных МТК Европы; Возможность освоения природных ресурсов и наличие подготовленного обслуживающего персонала. Транссиб проходит по регионам РФ, исключительно богатым полезными ископаемыми, сырьем. Эти регионы еще пока не растеряли квалифицированные людские ресурсы, хотя потери приобретают невоспроизводимый характер. А развитие российского транзита безусловно будет способствовать росту производства и занятости населения. Конкурентные преимущества Транссиба как транзитного пути доставки грузов реализуются только тогда, когда сквозной тариф не превышает ставки транссуэцкого маршрута. В сквозной тариф, как известно, входит железнодорожная и морская составляющие. Конкурентные преимущества перевозок по Транссибу могут быть обеспечены лишь в том случае, если при высоком качестве обслуживания и морские пароходства, и железнодорожные компании-операторы не будут поднимать плату за свои услуги. |