Геолог нефти и газа. 1. Нефтегазогеологическое районирование

Скачать 0.58 Mb. Скачать 0.58 Mb.

|

|

1. Нефтегазогеологическое районирование – это разделение осадочно-породных бассейнов на нефтегазоносные объекты разного масштаба. Задачи районирования: 1. Выявление перспективных на нефть и газ территорий; 2. Изучение условий распространения границ нефтегазоносных территорий; 3. выбор первоочередных поисково-разведочных работ. При нефтегазогеологическом районировании следует учитывать четыре основные группы факторов - критериев, контролирующих процессы генерации, миграции и аккумуляции УВ: - современное геотектоническое строение изучаемых территорий и особенности формирования их геоструктурных элементов; - литолого-стратиграфическую характеристику разреза, основанную на палеогеографических, формационных и фациальных условиях формирования осадков в различных частях этих территорий; - гидрогеологические условия; - геохимические условия территорий, в том числе фазовое состояние и физико-химическйе свойства и состав УВ, нефтегазоматеринский потенциал пород и концентрацию, и состав содержащихся в них битумоидов и органического вещества (0В). 2. Каустобиолиты — третья группа осадочных пород, характеризующаяся значительными концентрациями биогенного вещества. Каустобиолиты (греч. «каусто» — горючий, «биос» — жизнь и «литос» — камень) образуются из растительных и животных остатков, преобразованных под влиянием различных геологических факторов. Эти породы обладают горючими свойствами, чем и обусловлено их важное практическое значение. Формирование каустобиолитов осуществляется при определяющем воздействии энергетической функции живого вещества. Именно это обстоятельство позволяет нам, сжигая каустобиолиты, использовать энергию солнечного луча миллионнолетней давности. Не зря каустобиолиты называют солнечными консервами. К ним относятся торф, ископаемые угли, горючие сланцы, нефть и природный газ. 3. Среди различных классификаций каустобиолитов широкое распространение получила генетическая классификация каустобиолитов В.А.Успенского и О.А. Радченко (1964, 1979), в которой каустобиолиты по условиям образования разделяются на два генетических ряда:угольный или гумусовый и нефтяной или битумный Каустобиолиты угольного рядапредставлены концентрированными формами горючего ископаемого вещества сингенетичного осадкам и осадочным породам – это: торфы, сапропелиты, разнообразные угли и горючие сланцы. Каустобиолиты нефтяного рядапредставлены залежами горючих углеводородных газов, нефтей и её производных – природных битумов, а также их аналогов. Залежи каустобиолитов нефтяного ряда имеют миграционную природу, то есть являются эпигенетичными по отношению к вмещающим горным породам и по генезису разделяются на три линии:окислительную, или гипергенную, термическую, или термально-метаморфическую и фазово-миграционную. В зависимости от степени метаморфизма или окисления природные битумы могут иметь вязкую, вязкопластичную и твёрдую консистенцию, быть растворимыми или не растворимыми в органических растворителях и нефтях 4. Каустобиолиты нефтяного ряда представлены залежами горючих углеводородных газов, нефтей и её производных – природных битумов, а также их аналогов. Залежи каустобиолитов нефтяного ряда имеют миграционную природу, то есть являются эпигенетичными по отношению к вмещающим горным породам и по генезису разделяются на три линии:окислительную, или гипергенную, термическую, или термально-метаморфическую и фазово-миграционную. В зависимости от степени метаморфизма или окисления природные битумы могут иметь вязкую, вязкопластичную и твёрдую консистенцию, быть растворимыми или не растворимыми в органических растворителях и нефтях 5. Нефть – это полезное ископаемое органического происхождения, природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений. Физические свойства нефти:

6. жидкие природные битумы (мальты) имеют плотность 9604-1030 кг/м3. - вязкие природные битумы (асфальты) имеют плотность 10304-1100 кг/м3. - твердые природные битумы (асфальтиты) имеют плотность 11004-1200 кг/м3. Мальта - вязко-жидкий, вязкий, иногда твердый легкоплавкий природный битум, граничащий по составу и свойствам с тяжелыми высокосмолистыми нефтями Асфальты- класс природных битумов, полностью растворимых в растворителях типа хлороформа, занимающий промежуточное место между густыми смолистыми мальтами и твердыми, хрупкими, высокоплавкими асфальтитами [9]. Температура размягчения асфальтов колеблется в пределах от 204-30°С до 80-j-100°C в зависимости от соотношения в них количеств масел и асфальтенов Асфальтиты - твердые высокоплавкие, но полностью еще растворимые в хлороформе природные битумы, способные истираться в порошок и плавиться при температурах 1004-300°С 7. Качественный состав – из атомов каких элементов состоит вещество Органические вещества – это соединения атомов Углерода. Кроме атомов Углерода, в органические соединения могут входить атомы Серы, Азота, Кислорода, Фосфора. Эти элементы называются элементами-органогенами (90% состава органических веществ). Атомы других элементов встречаются редко. 8. Стадии преобразования органического веществаХарактер разложения растительности зависит от среды, в которую она попадает после гибели. Выделяются следующие виды разложения: тление, перегнивание, оторфения и гниение. Тление происходит при полном доступе кислорода, вследствие чего органическая часть растения окисляется и уходит в форме газов в атмосферу. Перегнивание и оторфснис происходит при недостаточном содержании кислорода и изменении водной среды. Процесс гниения идет в восстановительной среде. 9.  10.  Классифицируют нефть по разным признакам: А. Классификация по плотности: Очень легкие 0,80 г/ см3 Легкие 0,80-0,84 г /см3 Утяжеленные 0,84-0,88 г /см3 Тяжелые 0,88-0,92 г/ см3 Очень тяжелые св. 0,92 г /см3 В легких нефтях больше бензиновых фракций, мало смол и серы. Из них вырабатываются смазочные масла высокого качества. Тяжелые нефти содержат много смол. Они лучшее сырье для производства битумов. Б. Классификация по углеводородам. Т.е. по содержанию в них преимущественно каких-либо углеводородов. Парафинистые – богаты алканами. Содержат более 50% бензиновых фракций и около 20% масляных. Парафино-нафтеновые содержат преимущественно алканы и нафтены, смол и асфальтопеков мало. Выход бензиновых фракций около 25%. Нафтеновые характеризуются высоким (до 60%) содержанием циклических углеводородов, смол и асфальтопеков мало. Парафино-нафтеново-ароматические имеют приблизительно одинаковое содержание названных углеводородов. В них мало твердого парафина, смол и асфальтопеков Нафтеново-ароматические содержат преимущественно арены и циклоалканы. Выход бензиновых фракций 10-15%, смол и асфальтопеков до 15-20%. В. Классификация по содержанию серы: 1 класс - малосернистые - серы менее 0,5%, 11 класс – сернистые - 0,51-2%, 111 класс – высокосернистые – более 2% серы. Г. По массовому содержанию светлых фракций (М) - масел, испаряемых до 360оС: Низким – менее 25%. Средним – 25-50%, Высоким – 50-75%, Очень высоким – свыше 75%. Д. По массовому содержанию смолисто-асфальтовых веществ: Малосмолистые – менее 10%, Смолистые – 10-20%, Высокосмолистые – 20-35%. Е. По массовому содержанию твердых углеводородов (П): Малопарафинистые – менее 5%, Парафинистые – 5-10%, Высокопарафинистые – более 10%. 11. Факторы геохимической эволюции. Нефти, находящиеся в залежах могут изменять состав и свойства. Эти изменения происходят под влиянием катагенных, гипергенных и миграционных факторов (рис. 7). При этом катагенез и гипергенез определяют прямо противоположную направленность процессов изменения нефтей. Катагенез нефтей. Среди катагенных факторов главное значение имеет температура. Под её воздействием молекулярные структуры нефтей распадаются на более простые и устойчивы соединения. Это: метан, низкомолекулярные гомологи метана и арены – бензол, нафталин. Наименее термоустойчивыми являются нафтены. В общем, этот процесс называют метаморфизмом или метанизацией нефтей. При нормальных гидростатических давлениях он протекает в интервале температур от 120 до 180°С. В результате метанизации снижается плотность и вязкость нефтей, растет доля бензиновой фракции и газонасыщенность. В пределе жидкие УВ переходят в газообразное состояние, а смолисто-асфальтеновые вещества превращаются в асфальтовые битумы термально-метаморфической линии: кериты и антраксолиты. Гипергенез нефтей. Гипергенез нефтей протекает в подзонах идио- и криптогипергенеза. Связан он с химическим окислением нефтей свободным кислородом и кислородом, растворенным в инфильтрационных водах. Гипергенез нефтей активно протекает также под воздействием анаэробных сульфатредуцирующих бактерий. Этот процесс биохимического окисления нефтей называется биодеградацией нефтей. При этом в первую очередь разрушаютсяалкановые УВ. При гипергенезе нефтей в них увеличивается содержание нафтеновых и ароматических УВ, смолисто-асфальтеновых веществ и гетероатомных соединений и одновременно уменьшается содержание алканов и бензиновой фракции. В результате растет плотность и вязкость нефти, и она превращается в высоковязкие нефти (ВВН) и мальту, а затем другие природные битумы гипергенной линии: асфальты, асфальтиты, оксикериты и гуминокериты. 12.

13. B. А. Соколовым была предложена классификация природных газов в соответствии с условиями их нахождения в природе и химическим составом

14. Газовые гидраты (или газогидраты) – молекулы газа, чаще всего метана, «вделанные» в ледяную или водяную кристаллическую решетку. Газовый гидрат образуется при высоких давлениях и низких температурах, поэтому в природе встречается либо в осадках глубоководных морских акваторий, либо в сухопутной зоне вечной мерзлоты, на глубине несколько сотен метров ниже уровня моря. В процессе формирования этих соединений при низких температурах в условиях повышенного давления молекулы метана преобразуются в кристаллы гидратов с образованием твердого вещества, по консистенции похожего на рыхлый лед. В результате молекулярного уплотнения один кубометр природного метан-гидратав твердом состоянии содержит около 164 м3 метана в газовой фазе и 0,87 м3 воды. Как правило, под ними находятся немалые запасы подгидратного газа. Предполагается весь спектр – от крупных пространственных полей массивных скоплений до рассеянного состояния, включая любые иные, доселе не известные формы. Кристаллогидраты — это кристаллические продукты присоединения воды к неорганическим и органическим веществам, имеющие определённый состав и включающие молекулы воды в виде отдельной структурной единицы. Вода, входящая в состав кристаллогидратов, называется кристаллизационной. Кристаллогидраты образуются, если в кристаллической решётке катионы связываются с молекулами воды более прочно, чем с анионами в кристаллах безводной соли. 15. Конденсатом называют жидкую углеводородную фазу, выделяющуюся из газа при снижении давления. В пластовых условиях конденсат обычно весь растворен в газе. Различают конденсат сырой и стабильный. Сырой конденсат представляет собой жидкость, которая выпадает из газа непосредственно в промысловых сепараторах при давлении и температуре сепарации. Он состоит из жидких при стандартных условиях УВ. т.е. из пентанов и высших (C5+высш), в которых растворено некоторое количество газообразных УВ-бутанов, пропана и этана, а также H2S и других газов. Стабильный конденсат состоит только из жидких УВ — пентана и высших (C6+высш) Его получают из сырого конденсата путем дегазации последнего. Температура выкипания основных компонентов конденсата находится в диапазоне 40—200°С. Молекулярная масса 90—160. Плотность стабильного конденсата в стандартных условиях изменяется от 0,6 до 0,82 г/см3 и находится в прямой зависимости от компонентного углеводородного состава. 16. Сторонники органической теории утверждают, что исходным материалом для образования нефти стало органическое вещество. В 1757-1763 гг. М.В. Ломоносов изложил в своих книгах учение о нефти и предположил, что она имеет растительное происхождение. Впервые научную и для того времени законченную схему происхождения нефти из органических веществ он предложил в 1793 г. Наиболее полно теорию органического происхождения нефти разработал русский академик И.М. Губкин. Согласно этой теории, нефть образуется из остатков растительных и животных микроорганизмов, обитавших в древних мелководных морях, а также из различных органических остатков, приносимых в морские водоемы с суши. Отмершие остатки накапливаются на морском дне и, перемешиваясь с минеральными частицами, образуют илистые отложения в виде мощных слоев. Затем под воздействием кислорода и бактерий происходит разложение органического вещества. По мере его погружения увеличиваются температура и давление вышележащих слоев, которые способствуют преобразованию органических веществ в нефть. 17.

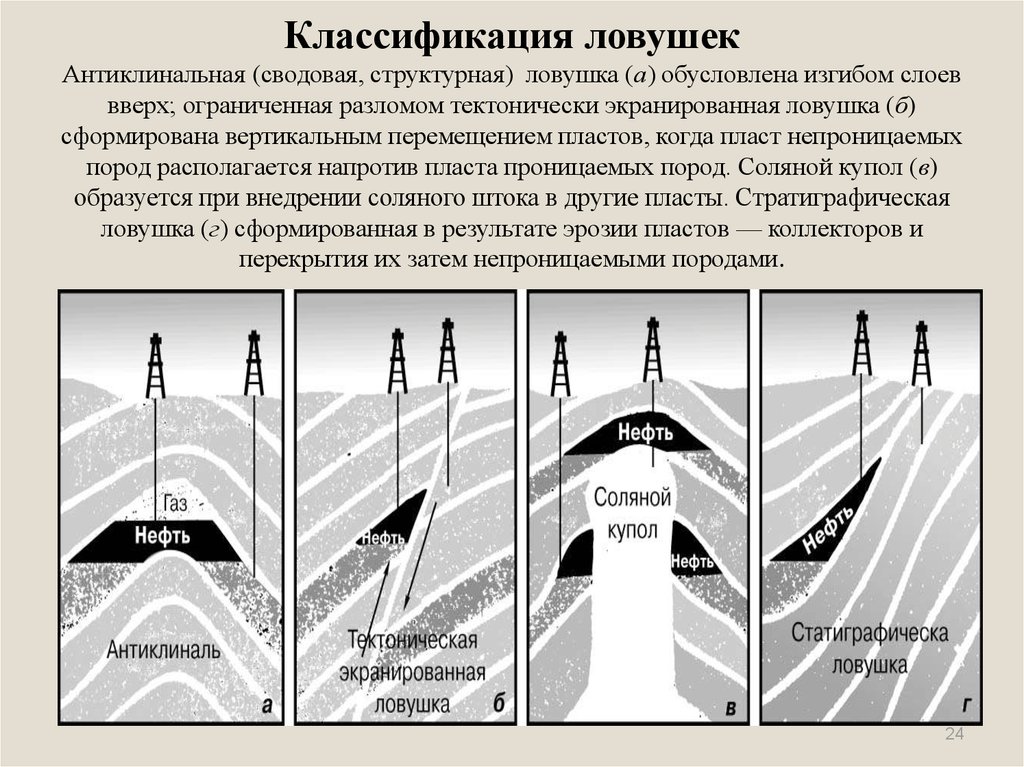

Зарождение нефти происходит в так называемых нефтематеринских толщах (НМТ). Нефтематеринские толщи – это карбонатно-глинистые породы, обогащённые рассеянным органическим веществом (РОВ), которые накапливались в областях длительного прогибания в слабовосстановительных или восстановительных условиях. Не всегда отложения, содержащие органические вещества, реализуют свои возможности генерировать нефть и газ. Поэтому различают нефтематеринские толщи потенциальные и производящие. Дискуссионным является вопрос о том, на какой стадии литогенеза потенциально нефтематеринские толщи становятся нефтегенерирующими. Учёные считают, что именно в процессе катагенеза и происходит преобразования рассеянного органического вещества в нефть. Это происходит не равномерно, а с четко выраженными максимумами, которые называют – главная фаза нефтеообразования и главная фаза газообразования (термокаталические процессы) 18.  19. Породы-коллекторы – породы, обладающие способностью вмещать нефть, газ, воду и отдавать их при разработке. Абсолютное большинство пород-коллекторов имеют осадочное происхождение. Коллекторами нефти и газа являются как терригенные (пески, алевриты, песчаники, алевролиты и некоторые глинистые породы), так икарбонатные (известняки, мел, доломиты) породы. Нетрадиционные коллектора – вулканогенные, метаморфические, магматические и интрузивные породы.(Белый тигр) 20. Флюидоупор (покрышка) — относительно непроницаемое для флюидов породное тело, экран. Наилучшими экранирующими свойствами обладают соли, ангидриты и монтмориллонитовые глины. Флюидоупоры, перекрывающие залежь нефти, называют покрышками. Наличие покрышки, препятствующей движению нефти к поверхности Земли, является необходимым условием накопления залежи нефти. 21. Природный резервуар – это природная емкость для нефти и газа, внутри которого они могут циркулировать и форма которого обусловлена соотношением коллектора с плохо проницаемыми породами. 1) региональные-нефтегазоносные комплексы; 2) субрегиональные - нефтегазоносные подкомплексы; 3) зональные - группы пластов; 4) локальные - пласт-коллектор. 22. Ловушкой в нефтегазовой геологии называется часть природного резервуара, ограниченная сверху и с боков покрышками, и в которой теоретически возможно образование скоплений нефти и газа. В природных условиях резервуары всегда заполнены подземными водами. Воды эти в основном седиментационные, захороненные совместно с образующейся горной породой. Молекулы и пузырьки нефти и газа, имея меньший удельный вес, в водной среде обладают энергией и способностью перемещаться к зоне пониженных давлений в направлении к кровле резервуара. Всплывание частиц нефти и газа будет происходить до достижения слоев – покрышек. Скрыть  23. Структурной называется ловушка, у которой верхняя ограничивающая поверхность изогнута выпуклой стороной вверх, в связи с какой-либо местной деформацией коллекторского пласта, например образованием складки, разрыва или того и другого вместе. Контуры залежи, приуроченной к структурной ловушке, определяются полностью или частично пересечением подстилающего залежь зеркала подземных вод с покрышкой, перекрывающей деформированную породу-коллектор. 24. Типы ловушек нефти и газа: 1 – сводовые (а – в антиклиналях, б – в рифовом массиве, в – в эрозионном выступе); 2 – тектонически экранированные (а – сбросом, б – боковой поверхностью соляного массива, глиняного диапира, жерла грязевого вулкана или интрузивного массива); 3 – стратиграфически экранированные; 4 – литологически экранированные; 5 – линзообразные (литологически ограниченные); 6 – гидродинамические. 25. Залежью называется естественное локальное скопление нефти в одном или нескольких гидродинамически связанных пластах. Месторождение – это совокупность залежей нефти, приуроченных к одной или нескольким ловушкам, расположенных на одной локальной площади. 26. Типы залежей в зависимости от фазового состояния. Нефтяные - содержат только нефть, в различной степени насыщенную газом; Газовые - содержат только газ; Нефтегазовые (двухфазные) - в нефтегазовых—газовая шапка превышает по объему нефтяную часть системы, к нефтегазовым относятся также залежи с крайне незначительной по объему нефтяной частью - нефтяной оторочкой. 27. Фация это пласт или свита пластов, отличающиеся на всём протяжении одинаковыми литологическими свойствами и включающие одинаковые органические ископаемые осадки. Фации, составляющие толщу одновозрастных пород в пределах площади распространения, могут быть различными. Восстановление условий образования древних осадков во всей совокупности характерны для признаков получило название фациального анализа. 28. Главные типы фаций – морские, континентальные и переходные (лагунные). В пределах каждого из этих типов выделяется множество разновидностей фаций. Генетические типы континентальных отложений, по сути, определяют названия континентальных фаций: элювиальная, склоновая (делювиальная), пролювиальная, аллювиальная, озерная, болотная, эоловая, ледниковая. В каждую из этих фаций могут входить несколько различных фаций. 29. Нефтегазоносная формация - естественноисторическая ассоциация горных пород, генетически связанных между собой во времени и пространстве по региональным палеогеографическим и палеотектоническим условиям, благоприятным для развития процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления. 30. атиальная зона [греч. батис - глубокий] - глубина 200 - 2000 м; (8,1 %; умеренное богатство и разнообразие органического мира); абиссальная зона [греч. абиссос - морская глубина, бездна] -глубина 2000 - 6000 м; (82,2 %; бедность органического мира); ультраабиссальная зона - глубина свыше 6000 м; (2,1 %; бедность органического мира). 31. Формации-это комплекс отложений,характеризующиеся общностью Физ-геогр условий их образования. Следовательно фациальных анализ позволяет выявить обстановку осадконакопления,именно эта обстановка предопределяет образования или необразования нефти и газа.Иными словами фациальный анализ в комплексе с изучением истории геологического развития территории дает основу для научно обоснованного прогноза преспектив нефтегазоносности, том числе позволяет рассчитать уровень генерации у/в и дать оценку прогнозу у/в ресурсов. ФАЦИИ НЕФТЕМАТЕРИНСКИЕ — единство обстановки седиментации и формирующихся в ней осадков, могущих при дальнейшем развитии литогенеза стать нефтематеринскими породами. Поскольку углеводородистое РОВ свойственно почти всем водно-осадочным отложениям (кларк Сорг в континентальном секторе осадочной оболочки составляет почти 0,7 %) и поскольку одним из обязательных компонентов этого РОВ является микронефть, которая в конце протокатагенеза и (или) в начале мезокатагенеза становится собственно нефтью, то с научно-теоретической точки зрения можно считать, что большая часть субаквальных пород является микронефтематеринскими,способными стать собственно нефтематеринскими. Разные типы РОВ обладают различным нефтематеринским потенциалом. Так, сапропелевый (алиновый) тип РОВ, богатый водородом, обладает высоким нефтематеринским потенциалом (выход микронефти — нефти может составить 10—30 % исходного РОВ), гумусовый (арконовый) — очень низким (но способен генерировать много метана). 32. МИГРА́ЦИЯ НЕ́ФТИ И ГА́ЗА, процесс перемещения жидких и газообразных углеводородов в земной коре. Сопровождается физико-химич. взаимодействием горных пород и углеводородных флюидов, a также фазовыми превращениями флюидов вследствие изменчивости геологич. и термодинамич. обстановки недр. Механизмы M. н. и г. зависят от физико-химич. состояния флюидов, сил, вызывающих их перемещение в определённых термобарич. условиях, и путей миграции. 33. Миграция углеводоров - это их перемещение под землей. Под действием высокого давления недр углеводороды отжимаются, эмигрируют из нефтематеринских пород в породы-коллекторы. Происходит эмиграция, или первичная миграция нефти. Коллекторы могут находиться в переслаивании с материнскими глинами, а иногда это могут быть и сами глины, если они достаточно трещиноваты. Примером может служить баженовская свита. Западной Сибири, залегающая в кровле юры, или миоценовая свита Монтерей Калифорнии. Однако гораздо чаще коллекторы залегают выше по разрезу осадочного бассейна, чем нефтематеринские толщи, или замещают их по простиранию. Так образуются нефтегазоносные комплексы – сочетания нефтематеринских пород, коллекторов и флюидоупоров. В свободном, или растворенном состоянии углеводороды мигрируют по порам и трещинам по природному резервуару (внутрипластовая, или межпластовая миграция.). Если миграция осуществляется по пласту, она называется боковая, или латеральная, вверх – вертикальная. Миграция происходит либо в растворе с водой (молекулярная), либо в свободном состоянии - фазовая. Легче и лучше миграция проходит по порам, уже «смазанным» углеводородами. Вторичная миграция — передвижение нефти и газа в пределах пласта-коллектора (латеральная, пластовая миграция) и из одного пласта в другой через толщу пород (вертикальная, межпластовая миграция). Нефть и газ при миграции перемещаются в пласте-коллекторе и в первой же ловушке, встреченной ими образуется залежь. Наиболее важными причинами миграции — это уплотнение пород, гидродинамический, гравитационный. Латеральная миграция — это (боковая миграция) ведущая миграция при формировании промышленных скоплений нефти. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||