Анатомия. 1 Определение анатомии и её место среди биологических наук

Скачать 61.59 Kb. Скачать 61.59 Kb.

|

|

Анатомия 1 Определение анатомии и её место среди биологических наук- Анатомия - наука о форме и строении отдельных органов, систем и организма животных в целом. Первоначально под анатомией подразумевалось искусство рассечения трупов (ana – поровну, tomeo – режу, отсюда anatemno – рассекаю) с целью познания строения живого организма. На современном этапе анатомия является наукой о закономерностях строения и развития животных с учетом их видовых, породных, конституционных, половых и возрастных особенностей. Анатомия относится к естественно-биологическим наукам. 2 Понятие о тканях, органах, системах и аппаратах организма- Органом называется часть тела, которая имеет определенную форму, строение, занимает определенное место и выполняет специфическую функцию. В формировании любого органа принимают участие различные ткани, но только одна из них является главной, остальные выполняют вспомогательную функцию. Например, соединительная ткань образует основу органа, эпителиальная - слизистые оболочки органов дыхания и пищеварения, мышечная - стенки полых органов (пищевод, кишечник и др.), нервная ткань представлена в виде нервов, иннервирующих орган и нервных узлов, лежащих в стенках органов. Органы различаются по форме, размерам и положению. Кроме индивидуальных, имеются половые и возрастные отличия. Органы схожие по строению, происхождению и выполняют единую функцию, называются системой. Понятие об органе, системе и аппарате органов орган (organum) – часть организма, построенная из взаимосвязанных тканей, и имеющая определенную топографию и функции. Органы состоят из тканей (tela); ткань – система клеток и неклеточных структур, характеризующаяся общим строением и происхождением. Главная рабочая ткань органа – паренхима 3 Физические свойства и химический состав костной ткани - Костная ткань состоит из: пластинчатой костной ткани, плотно соединительной ткани, хрящевой ткани, кровеносных сосудов, нервов, красного костного мозга, желтого костного мозга. Кость состоит из органических и неорганических веществ. Органические вещества, представленные белком – оссеином. Составляют 30-40% сухой массы кости. Они придают костям эластичность. Неорганические вещества составляют 60-70% сухой массы кости и представлены, главным образом, солями кальция и фосфора. В небольших количествах кость содержит более 30 других различных элементов. Они придают костям прочность и упругость. 4 Строение кости как органа- Структурной единицей кости является остеон или гаверсова система, т.е. система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг канала (гаверсова канала) содержащего сосуды и нервы. Промежутки между остеонами заполнены промежуточными или вставочными (интерстициальными) пластинками. Из остеонов состоят более крупные элементы кости, видимые уже невооруженным глазом на распиле –перекладины костного в-ва или балки. Из этих перекладин складывается двоякого рода костное в-во: если перекладины лежат плотно, то получается плотное, компактное в-во. Если перекладины лежат рыхло, образуя между собой костные ячейки наподобие губки, то получается губчатое в-во. Строение губчатого вещества обеспечивает максимальную механическую прочность при наименьшей затрате материала в местах, где при большем объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность. Перекладины костного вещества располагаются не беспорядочно, а по направлению линий сил растяжения и сжатия, действующих на кость. Направление костных пластинок двух соседних костей представляет одну линию, прерываемую в суставах. Трубчатые кости построены из компактного и губчатого в-ва. Компактное в-о преобладает в диафизах костей, а губчатое в эпифизах, где оно покрыто тонким слоем компактного в-ва. Снаружи кости покрыты наружным слоем общих или генеральных пластинок, а изнутри со стороны костномозговой полости – внутренним слоем общих или генеральных пластинок. Губчатые кости построены в основном из губчатого в-ва и тонкого слоя компактного, расположенного по периферии. В покровных костях свода черепа губчатое в-во расположено между двумя пластинами (костными), компактного в-ва (наружной и внутренней). Последнюю называют также стеклянной, т.к. она ломается при повреждениях черепа легче, чем наружная. В губчатом в-ве проходят многочисленные вены. Костные ячейки губчатого в-ва и костномозговая полость трубчатых костей содержат костный мозг. Различают красный костный мозг с преобладанием кроветворной ткани и желтый – с преобладанием жировой ткани. Красный костный мозг сохраняется в течении всей жизни в плоских костях (ребрах, грудине, костях черепа, таза), а также в позвонках и эпифизах трубчатых костей. С возрастом кроветворная ткань в полостях трубчатых костей заменяется жировой и костный мозг в них становится желтым. снаружи кость покрыта надкостницей, а в местах соединения с костями – суставным хрящом. Костномозговой канал, находящийся в толще трубчатые кости, выстлан соединительно-тканной оболочкой – эндостом. Надкостница представляет собой соединительнотканное образование, состоящие из двух слоев: внутреннего (камбиального, росткового) и наружного (волокнистого). Она богата кровеносными и лимфатическими сосудами и нервами, которые продолжаются в толщу кости. С костью надкостница связана посредством соединительно-тканных волокон, проникающих в кость. Надкостница является источником роста кости в толщину и участвует в кровоснабжении кости. За счет надкостницы кость восстанавливается после переломов. В старческом возрасте надкостница становится волокнистой, ее способность вырабатывать костное в-во ослабевает. Поэтому переломы костей в старческом возрасте заживают с трудом. 5 Развитие кости и виды окостенения -Развитие скелета в организме человека протекает как во внутриутробном, так и внеутробном периодах и проходит ряд сменяющих друг друга стадий: 1. стадия соединительнотканного (перепончатого) скелета. 2. стадия хрящевого скелета. 3. стадия костного скелета. На втором месяце внутриутробного развития большая часть перепончатого скелета заменяется хрящевой тканью, а некоторые его отделы сохраняют прежнее перепончатое строение. На 6-7 недели развития начинает появляться костная ткань, которая может возникнуть на месте как хрящевого, так и перепончатого скелета. Кости, развивающиеся на основе соединительной ткани, называются первичными костями, а кости, возникающие на месте хряща – вторичными. Развитие кости из соединительной ткани называется прямым окостенением, а образование кости из хрящевой ткани – непрямым окостенением. 6 Классификация костей по происхождению и форме- Кости разделяются по форме и размерам. Выделяют следующие группы костей: Трубчатые – длинные и короткие. Они образуют скелет конечностей, средняя часть трубчатых костей называется диафизом, а концы – эпифизами. Зона перехода диафиза в эпифиз называется метафизом. На концах этих костей могут быть апофизы. Плоские или широкие кости, которые, как правило, выполняют функцию защиты, образуя естественные полости тела, или формируют обширные поверхности для прикрепления мышц. Для них характерно наличие 2-х компактных пластинок, между которыми находится губчатое вещество. Короткие кости находятся в местах наибольшей подвижности тела, совмещающиеся с сопротивлением значительным сдавливающим скелет силам (запястье и предплюсна) они построены из губчатого вещества, покрытого тонким слоем компактного. Смешанные кости (позвонки) имеют несколько частей слившиеся между собой и имеющие разную форму, функцию и развитие. Воздухоносные (пневматизированные) кости, которые имеют полости, выстланные слизистой оболочкой и заполненные воздухом. 7 Деление скелета на отделы- Осевой скелет 1. Скелет головы: Мозговой отдел. Лицевой отдел. 2. Скелет шеи: Шейные позвонки. 3. Скелет туловища: Грудной отдел (грудные позвонки, ребра, грудина); поясничный отдел (поясничные позвонки); крестцовый отдел (крестец). 4. Скелет хвоста: Хвостовые позвонки. 5 Периферический скелет 8 Виды непрерывного соединения костей в скелете - Непрерывные соединения. Непрерывное соединение –синартроз, или сращение, имеет место в том случае, когда кости связаны друг с другом соединяющей тканью. Движения при этом крайне ограниченны или вовсе отсутствуют. По характеру связующей ткани различают соединительнотканные сращения, или синдесмозы (рис. 1.5, A), хрящевые сращения, или синхондрозы, и сращения при помощи костной ткани – синостозы. 1) межкостные перепонки, например, между костями предплечья или голени; 2) связки, соединяющие кости (но не связанные с суставами), например, связки между отростками позвонков или их дугами; 3) швы между костями черепа. Синхондрозом является, например, соединение I ребра с грудиной посредством реберного хряща, упругость которого допускает некоторую подвижность этих костей. 9 Строение и классификация суставов- Каждый сустав образован суставными поверхностями эпифизов костей, покрытыми гиалиновым хрящом, суставной полостью, содержащей небольшое количество синовиальной жидкости, суставной сумкой и синовиальной оболочкой. В полости коленного сустава присутствуют мениски — эти хрящевые образования увеличивают конгруэнтность (соответствие) суставных поверхностей и являются дополнительными амортизаторами, смягчающими действие толчков. Основные элементы сустава: полость сустава; эпифизы костей, образующих сустав; суставные хрящи; суставная капсула; синовиальная оболочка; синовиальная жидкость. Простой сустав, articulatio simplex, - образован двумя костями, например, межфаланговые суставы. Сложный сустав, articulatio composita, образуют 3 или более костей, например, локтевой сустав, голеностопный. Комплексный сустав, articulatio complexa, - это сустав, котором имеется диск или мениски, например, коленный сустав, грудино-ключичный. Комбинированный сустав, articulatio combinata – это комбинация нескольких изолированных друг от друга суставов, но функционирующих вместе, например, височно-нижнечелюстные суставы, проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы. 10 Строение мышцы как органа- Каждое мышечное волокно окружено тонкой прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая называется эндомизий. В эндомизии проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервные окончания. Несколько мышечных волокон объединяются в пучок, который окружен перемизием. Вся мышца окружена эпимизием. Мион – мышечное волокно вместе с сосудами и нервами. Нервно-мышечная единица – группа мышечных волокон инервируемая одним мото-нейроном. Мышечные пуски образуют мясистую часть мышцы, которая называется брюшком. Брюшко переходит в сухожилие, которое необходимо для прикрепления мышцы к скелету. Это происходит так: на концах мышечных волокон имеются впячивания сарколеммы, в которые входят коллагеновые волокна сухожилий, проникают через базальную мембрану и при помощи молекулярных соединений связываются с плазмолеммой как бы привязывая коллагеновое волокно к мышечному. 11 Классификация мышц по форме и строению- веретенообразные мышцы (musculi fusiformes) – явл. длинными рычагами (двуглавая мышца плеча) широкие мышцы – участвуют в образовании стенок туловища (прямая мышца живота) одно-, дву- и многоперистые мышцы – в зависимости от того, по одну сторону от сухожилия или на две и более сторон ложатся мышечные пучки, например, многоперистая дельтовидная мышца. мышцы, форма которых соответствует определенной геометрической фигуре, например, ромбовидные большая и малая, трапециевидная, квадратная, круговая, прямая, тонкая; мышцы, имеющие несколько головок или брюшек: двух-, трех-, четырехглавые мышцы конечностей; двубрюшная на шее; мышцы, в названиях которых отражено направление волокон: поперечная, продольная, косая; мышцы, в названиях которых отражена функция: разгибатель, сгибатель, приводящая, отводящая, поднимающая, опускающая, сжимающая и т. д.; мышцы, большие по площади и длине: широкие и широчайшие, большие и малые, длинные и короткие; одно-, дву- и многосуставные мышцы в зависимости от того, на сколько суставов действуют мышцы, есть мышцы, которые вообще не действуют на сустав. 12 Вспомогательные органы мышц- к вспомогательным органам мышц относят фасции, связки, бурсы, синовиальные влагалища сухожилий, специальные блоки и сесамовидные кости Фасции — это тонкие прочные пластинки, построенные из плотной соединительной ткани, в форме широкого пластинчатого образования из коллагеновых волокон. Бурсы- особые соединительнотканные полые, заполненные вязкой жидкостью подкладки Синовиальное влагалище отличается от бурсы тем, что имеет гораздо большую длину, ширину и двойной листок синовиальной оболочки. В области сустава двойной листок охватывает движущееся в нем сухожилие мышцы. Вследствие этого синовиальное влагалище не только выполняет функцию бурсы, но и укрепляет положение сухожилия мышцы на значительном ее протяжении. Блоки и сесамовидные кости формируются в области очень сильного напряжения сухожилий, увеличивают их прочность, уменьшают трение, улучшают условия работы мышцы, изменяя угол ее прикрепления к костям (сесамовидные кости I-фаланги — в сухожилии межкостной мышцы, коленная чашка — в сухожилии четырехглавой мышцы). 13 Филогенез и Онтогенез кожного покрова-Филогенез у млекопитающих кожные железы многочисленны и разнообразны как по строению, так и по характеру выделяемого секрета. Они могут быть трубчатыми, альвеолярными или трубчато - альвеолярными, а по характеру секрета - потовыми, сальными и специфическмими (могут иметь сходство с потовыми) К особой группе относятся молочные железы, которые свойственны лишь млекопитающим. По происхождению относятся к видоизмененным потовым железам. Число молочных желез и кол-во сосков зависит от вида животного. млекопитающие – 5 слоёв эпителия, 2слоя в дерме + подкожный; роговые образования, железы Онтогенез: у эмбриона кожа состоит из эпителия эктодермального происхождения и слоя соединительной ткани из мезенхимы. В дальнейшем эпителий врастает в соединительную ткань и образует эпителиальные части волосяных фолликулов. Фолликулы остевых волос (первичные) формируются раньше, чем фолликулы пуховых (вторичные). Значительная часть стержней волос вырастает еще до рождения на стадии позднего плода. Сальные железы – из эпителия зачатков волосяных фолликулов Потовые – за счёт эпителия кожи, врастающего в дермис. 14 Общие закономерности внутренних органов- в организме имеется два типа органов: паренхиматозные и трубчатые. ПАРЕНХИМАТ03НЫЕ органы - мягкие, компактные, большей частью крупные органы (Легкие, печень, почки, половые железы, селезенка). Все эти органы состоят из двух частей: паренхимы и стромы. Паренхима - рабочая часть органа, тканево¬-мягкая субстанция. В печени - это клетки гепатоциты, в почке - нефрон. В зависимости от того, сколько имеется паренхимы, орган может быть более плотным или мягким. Вторая часть органа - строма (каркас), это соединительнотканная часть органа, в ее состав входят все элементы, которые обеспечивают нормальное функционирование паренхимы: - соединительнотканные прослойки (трабекулы), которые делят орган на доли; - кровеносные и лимфатические сосуды; - нервные элементы. Трубкообразные органы - служат путями для прохождения определенного содержимого, т. е. являются в Организме каналами или трактами. Стенка трубкообразного органа состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и серозной. 15 Общие принципы строения внутренних органов ( трубкообразных и паренхиматозных- Паренхиматозные- Характерные черты паренхиматозных органов: • Наличие большого количества мягкой податливой субстанции (паренхимы), составляющей основу органа. • Компактность и крупные размеры органа. • Округло-вытянутая и несколько уплощенная форма органа. • Наличие внутри органа многочисленных ходов (выводных протоков), по которым выделяется секрет. • Все внутренние органы покрыты серозной оболочкой, тесно срастающейся с их наружной поверхностью и придающей, им специфические особенности - влажность, скользкость и легкую сменяемость. Благодаря этому органы между собой не срастаются и уменьшается трение между ними. Трубкообразные- 1. Слизистая оболочка (tunica mucosa) 'выстилает- внутреннюю поверхность полых, органов, влажная, блестящая, покрыта слизью (муцином). Имеет довольно сложное строение и включает обязательные и необязательные компоненты: а) эпителиальный слой - покрывает слизистую со стороны просвета и имеет различное строение (в ротовой полости и пищеводе - многослойный плоский, в дыхательной трубке - мерцательный); б) собственно слизистая ободочка — представлена соединительной тканью, с подходящими к ней сосудами и нервами. Этот слой отделен от эпителиального базальной мембраной. в) подслизистый слой -необязательный компонент слизистой оболочки, наиболее выражен в органах, способных при наполнении сильно расширяться (кишечник, желудок) и отсутствует там, где слизистая должна плотно соединяться с подлежащим слоем (десны, язык). г) мышечный слой слизистой оболочки - благодаря наличию гладкомышечных элементов позволяет слизистой собираться в складки (продольные - в пищеводе, спиралевидные - в сычуге), что дает возможность ей растягиваться. 2. Мышечная оболочка - (tunica mucularis) средний слой стенки трубкообразного органа, представлен гладкой мышечной тканью, волокна которой формируют два пласта продольный и циркулярный. Циркулярный слой сокращаясь изменяет диаметр трубки, a продольный длину. Поочередное сокращение пластов приводит к перистальтике. 3. Серозная оболочка (tunica serosa) - наружный слой трубкообразного органа, представлен одним слоем плоских клеток - мезотелием, которые выделяют небольшое количество серозной жидкости, придавая органу гладкий и блестящий вид. Серозная оболочка развивается в тех случаях, когда трубкообразный орган лежит в серозной полости (грудной, брюшной, тазовой), если орган расположен вне полости наружная оболочка - адвентиция, представленная рыхлой соединительной тканью, которая, окружая трубку, прикрепляет его к окружающим тканям (шейная часть пищевода). В толще стенки трубчатых органов или снаружи от трубки находятся железы, выделяющие специфическое вещество (слюну, слизь, желчь). Железы, располагающиеся в основе слизистом Оболочки, называются пристенными. Они могут быть одноклеточные или многоклеточные, обычно такие железы не видны невооруженным глазом. Железы, лежащие за пределами стенки трубчатою органа, в который они изливают свой секрет, посредством протоков называются застенными (околоушная слюнная железа, печень, поджелудочная железа). Во всех трубчатых органах много кровеносных и лимфатических сосудов. Они ветвятся в подслизистом слое, a в компактном органе - в строме. Иннервируются внутренние органы вегетативной нервной системой 16 Плевра и средостение- Плевра (pleura) — тонкая гладкая серозная оболочка, которая окутывает каждое легкое. Различают висцеральную плевру, которая плотно срастается с тканью легкого и заходит в щели между долями легкого, и париетальную, которая выстилает внутри стенки грудной полости. В области корня легкого висцеральная плевра переходит в париетальную. Париетальная плевра состоит из реберной, медиастинальной (средостенной) и диафрагмальной плевры. Реберная плевра покрывает внутреннюю поверхность ребер и межреберных промежутков, около грудины и сзади около позвоночного столба переходит в медиастинальную плевру. Вверху реберная и медиастинальная плевра переходят одна в другую и образуют купол плевры, а внизу они переходят в диафрагмальную плевру, которая покрывает диафрагму, кроме центральной части, где диафрагма соединяется с перикардом. Средостение (mediastinum) представляет собой комплекс органов, расположенных между правой и левой плевральными полостями. Спереди средостение ограничено грудиной, сзади — грудным отделом позвоночного столба, с боков— правой и левой медиастинальной плеврой. Вверху средостение продолжается до верхней апертуры грудной клетки, внизу — до диафрагмы. Различают два отдела средостения: верхнее и нижнее. В верхнем средостении находятся вилочковая железа, правая и левая плечеголовные вены, верхняя полая вена, дуга аорты и отходящие от нее сосуды (плечеголовной ствол, левая общая сонная и подключичная артерии), трахея, верхняя часть пищевода, соответствующие отделы грудного лимфатического протока правого и левого симпатических стволов, проходят блуждающий и диафрагмальный нервы. В нижнем средостении находятся перикард с расположенными в нем сердцем, крупными сосудами, главные бронхи, легочные артерии и вены, лимфатические узлы, нижняя часть грудной аорты, непарная и полунепарная вены, средний и нижние отделы пищевода, грудной лимфатический проток, симпатические стволы и блуждающие нервы. 17 Брюшина и её производные- Брюшина (peritoneum) — тонкая полупрозрачная серозная оболочка, покрывающая внутренние стенки брюшной полости и поверхность внутренних органов. Брюшина имеет гладкую блестящую поверхность, образована двумя листками — висцеральным (покрывающим органы) и париетальным (пристеночным), переходящими друг в друга с формированием замкнутого мешка — полости брюшины (cavitas peritonei). Полость брюшины представляет собой систему заполненных серозным содержимым щелевидных пространств, образованных как между отдельными участками висцерального листка, так и между висцеральным и париетальным листком. Листки брюшины образуют вдающиеся внутрь складки, формирующие брыжейки полых органов, большой и малый сальник. Различают органы, покрытые брюшиной со всех сторон (интраперитонеально), с трёх сторон (мезоперитонеально) и с одной стороны (экстраперитонеально). При этом сосуды и нервы, направляющиеся к органам брюшной полости из забрюшинного пространства, не прободают брюшину, а залегают в щелевидных пространствах между листками брыжейки — дупликатуры брюшины, соединяющей висцеральную брюшину органа с париетальной. Связки (однолистковые и двухлистковые), По происхождению связки брюшины можно разделить на четыре группы: •производные вентральной брыжейки (серповидная, треугольные, венечная связки печени, печеночно-желудочная связка, печеночнодуоденальная связка); •производные дорсальной брыжейки (желудочно-диафрагмальная связка, желудочно-селезеночная связка, желудочно-ободочная связка и т. д.); •производные париетальной брюшины (печеночно-почечная связка, дуоденально-почечная связка, диафрагмально-ободочная связка, широкая связка матки); •облитерированные сосуды и протоки, покрытые дупликатурой брюшины (круглая связка печени, венозная связка печени, срединная и медиальные пупочные связки). 2)брыжейки, 3)сальники, 4)складки. 18 Классификация желудков- Однокамерный желудок - это мешкообразный полый орган, на котором выделяют входную кардиальную часть (pars cardiaca) с кардиальным отверстием пищевода (ostium cardiacum) и выходную пилорическую (parspylorica), переходящую в двенадцатиперстную кишку Многокамерный желудок- крупного и мелкого рогатого скота смешанного типа и состоит из преджелудка – proventriculus, разделенного на три камеры (рубец, сетка, книжка) – является безжелезистой частью многокамерного желудка и истинного желудка (сычуга). Слизистая оболочка преджелудка покрыта плоским ороговевающим эпителием и формирует различные эпителиальные выросты. Истинным, или настоящими переваривающим, желудком является сычуг, вся слизистая оболочка которого выстлана цилиндрическим эпителием и усеяна желудочными железами. 19 Типы почек у млекопитающих- Почка- в большинстве случаев бобовидной формы буро-красного цвета. На почке различают дорсальную и вентральную поверхности латеральный и медиальный край краниальный и каудальный концы. В воротах почки входят артерии выходят вены и мочеточники В синусе расположена лоханка и другие разветвления мочеточника. Сверху почки одета фиброзной капсулой, которая плотно прирастает лишь в области ворот. Поверх капсулы почки. Вентральная поверхность почки покрыта серозной оболочкой. На продольном разрезе в почке видны 3 зоны это корковая, мозговая, и промежуточная. Корковая зона лежит на периферии буро-красного цвета. И является мочеотделительной так как в основе состоит из нефрона. Мозговая зона лежит в центральных участках органа буровато-желтого цвета так в основе состоит из нефрона. И является мочеотводящей. Пограничная зона расположена между корковой и мозговой зонами темно-красного цвета содержит большое количество крупных сосудов. У КРС овальные относят к типу бороздчатых многососочковых. Фиброзная капсула почки заходит в глубь борозд. Краниальный конец почки уже каудально Корковое мочеотделительная зона почки разделена на доли. В почке КРС насчитывается 13-35 почечных пирамид. Вершина почечных сосочков испещерена сосочковыми отверстиями через которые моча стекает в почечные чашечки конечные разветвления мочеточника. И чашечка моча стекает по стебелькам в 2 протока которые в области ворот объеденяются в один мочеточник. У свиньи почки гладкие многососочковые бобовидные уплощены дорсовентрально. Некоторые сосочки могут слиться. К сосочкам подходят чашечки, открывающиеся непосредственно в почечную лоханку, расположенную в синусе почки. Обе почки лежат в поясничной области на уровне 1-4 поясничных позвонков. У лошади почки гладкие однососочковые. Правая почка сердцевидной формы левая бобовидной. Пограничная зона широкая хорошо выражена. Количество почечных пирамид достигает40-64. Сосочки слиты в один направлены в почечную лоханку. Правая почка почти целиком лежит в подреберье на уровне 16-15 ребра до 1-го поясничного позвонка. 20 Типы маток у млекопитающей- Парные матки с парными влагалищами. Такие матки характерны для примитивных млекопитающих. В них парные мюллеровые каналы (зародышевые маточные трубы) остаются самостоятельными на всём протяжении. В результате у взрослой самки с каждой стороны имеется узкая парная маточная труба, парная матка, которая продолжается в примыкающее к ней парное влагалище. Оба влагалища открываются самостоятельно в преддверие. В матках такого типа плод развивается короткое время и без образования плаценты. Детеныш донашивается после родов в особой сумке. Характерно для многих сумчатых -Двойная матка (uterusduplex)- более высокая ступень дифференцировки мюллеровых каналов, при которой их дистальные участки сливаются в непарное образование - влагалище. При этом парные матки открываются в непарное влагалище двумя шейками. Такие матки характерны для грызунов (кроли и заяц), муравьеду. - Двураздельная матка (uterusbipartitus)- ещё большее слияние дистальных концов обоих Мюллеровы канало, в результате чего образуется непарное тело матки, открывающееся суженной шейкой во влагалище. Другой конец матки раздваивается и переходит в удлиненные рог. Подобная матка имеет тело, разделенное внутри неполной перегородкой. Характерна для: коровы, овцы, козы, оленей. -Двурогая матка (uterusbicornis)- характеризуется хорошо выраженным телом, содержащим внутри непарную полость. Тело матки продолжается краниально в развитые парные рога, которые могут быть или умеренной длины (у малоплодных) или очень длинными, часто образующими петли (многоплодные). Связи с этим различают: - двурогую многоплодную матку (насекомоядные, свинья, собака, кошка) -двурогую одноплодную матку (лошадь, китообразные, большинство рукокрылых, сиреновые) 21 Схема строения сердечно-сосудистой системы-  22 Морфофункциональная характеристика артериальной системы- Морфофункциональная характеристика. В кровеносной системе различают артерии, артериолы, гемокапилляры, венулы, вены и артериовенулярные анастомозы. Взаимосвязь между артериями и венами осуществляется системой микроциркуляторного русла. По артериям кровь течет от сердца к органам. Как правило, эта кровь насыщена кислородом, за исключением легочной артерии, несущей венозную кровь. По венам кровь течет к сердцу и содержит в отличие от крови легочных вен мало кислорода. Гемокапилляры соединяют артериальное звено кровеносной системы с венозным, кроме так называемых чудесных сетей, в которых капилляры находятся между двумя одноименными сосудами (между артериями в клубочках почки). Стенка всех артерий, так же, как и вен, состоит из трех оболочек: наружной, средней (медии) и внутренней. Их толщина, тканевый состав и функциональные особенности неодинаковы в сосудах разных типов. 23 Морфофункциональная характеристика венозной системы- смотреть пункт 22 24 Круги кровообращения взрослого млекопитающего- Большой и малый круги кровообращения (образуются выходящими из сердца сосудами и представляют собой замкнутые круги. Малый круг кровообращения включает в себя легочный ствол (truncus pulmonalis) и две пары легочных вен (vv. pulmonales). Он начинается в правом желудочке легочным стволом, а затем разветвляется на легочные вены, выходящие из воротлегких, как правило, по две из каждого легкого. Выделяют правые и левые легочные вены, среди которых различают нижнюю легочную вену (v. pulmonalis inferior) и верхнюю легочную вену (v. pulmonalis superior). Вены несут легочным альвеолам венозную кровь. Обогащаясь кислородом в легких, кровь возвращается по легочным венам в левое предсердие, а оттуда поступает в левый желудочек. Большой круг кровообращения начинается аортой, выходящей из левого желудочка. Оттуда кровь поступает в крупные сосуды, направляющиеся к голове, туловищу и конечностям. Крупные сосуды ветвятся на мелкие, которые переходят во внутриорганные артерии, а затем в артериолы, прекапиллярные артериолы и капилляры. Посредством капилляров осуществляется постоянный обмен веществ между кровью и тканями. Капилляры объединяются и сливаются в посткапиллярные венулы, которые, в свою очередь объединяясь, образуют мелкие внутриорганные вены, а на выходе из органов — внеорганные вены. Внеорганные вены сливаются в крупные венозные сосуды, образуя верхнюю и нижнюю полые вены, по которым кровь возвращается в правое предсердие. 25 Схема строения лимфатической системы. Главные лимфатические сосуды- Лимфатическая система – составная часть сосудистой системы, которая осуществляет дренаж тканей путем образования лимфы и проведение ее в венозное русло (дополнительная дренажная система). В сутки продуцируется до 2 литров лимфы, что соответствует 10% объема жидкости, которая не реабсорбируется после фильтрации в капиллярах. Лимфа – жидкость, заполняющая сосуды лимфатического русла и узлы. Она так же, как и кровь, относится к тканям внутренней среды и выполняет в организме трофическую и защитную функции. По своим свойствам, несмотря на большое сходство с кровью, лимфа отличается от нее. В то же время лимфа не идентична и тканевой жидкости, из которой она образуется. Лимфа состоит из плазмы и форменных элементов. В плазме ее содержатся белки, соли, сахар, холестерин и другие вещества. Содержание белка в лимфе в 8-10 раз меньше, чем в крови. 80% форменных элементов лимфы приходится на лимфоциты, а остальные 20% – на долю прочих белых кровяных телец. Эритроцитов в лимфе в норме нет. В теле человека выделяют четыре постоянных парных лимфатических ствола. Яремный ствол (правый и левый) представлен одним или несколькими сосудами небольшой длины. Он формируется из выносящих лимфатических сосудов нижних латеральных глубоких шейных лимфатических узлов, расположенных в виде цепочки вдоль внутренней яремной вены. Каждый из них отводит лимфу от органов и тканей соответствующих сторон головы и шеи. Подключичный ствол (правый и левый) образуется из слияния выносящих лимфатических сосудов подмышечных лимфатических узлов, главным образом верхушечных. Он собирает лимфу от верхней конечности, от стенок грудной клетки и молочной железы. Бронхосредостенный ствол (правый и левый) формируется преимущественно из выносящих лимфатических сосудов передних средостенных и верхних трахеобронхиальных лимфатических узлов. Он выносит лимфу от стенок и органов грудной полости. Выносящие лимфатические сосуды верхних поясничных лимфатических узлов формируют правый и левый поясничные стволы, которые отводят лимфу от нижней конечности, стенок и органов таза и живота. Непостоянный кишечный лимфатический ствол встречается примерно в 25% случаев. Он образуется из выносящих лимфатических сосудов брыжеечных лимфатических узлов и 1-3 сосудами впадает в начальную (брюшную) часть грудного протока. 26 Морфофункциональная характеристика лимфатических узлов- Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов, являются органами лимфоцитопоэза, иммунной защиты и депонирования протекающей лимфы. В лимфатических узлах происходят антигензависимая пролиферация (клонирование) и дифференцировка Т- и -лимфоцитов в эффекторные клетки, образование клеток памяти. Это округлые или овальные весьма многочисленные образования размером около 0,5—1 см. Обычно лимфатические узлы с одной стороны имеют вдавление. В этом месте, называемом воротами, в узел входят артерии и нервы, а выходят вены и выносящие лимфатические сосуды. Сосуды, приносящие лимфу, входят с противоположной, выпуклой стороны узла. Благодаря такому расположению узла по ходу лимфатических сосудов он является не только кроветворным органом, но и своеобразным фильтром для оттекающей от тканей жидкости (лимфы) на пути в кровяное русло. Протекая через лимфатические узлы, лимфа очищается от инородных частиц и антигенов на 95—99 %, от избытка воды, белков, жиров, обогащается антителами и лимфоцитами. Строение. Снаружи узел покрыт соединительнотканной капсулой, несколько утолщенной в области ворот. В капсуле много коллагеновых и мало эластических волокон. Кроме соединительнотканных элементов, в ней главным образом в "области ворот располагаются отдельные пучки гладких мышечных клеток, особенно в узлах нижней половины туловища. Внутрь от капсулы через относительно правильные промежутки отходят тонкие соединительнотканные перегородки, или трабекулы, анастомозирующие между собой в глубоких частях узла. На срезах узла, проведенных через его ворота, можно различить периферическое, более плотное корковое вещество, состоящее из лимфатических узелков, паракортикалъную (диффузную) зону, а также центральное светлое мозговое вещество, образованное мозговыми тяжами и синусами. Большая часть кортикального слоя и мозговые тяжи составляют область заселения В-лимфоцитов (В-зона), а паракортикальная, тимусзависимая зона содержит преимущественно Т-лимфоцитьг (Т-зона). 27 Классификация и морфофункциональная характеристика нервной системы- Нервная система обеспечивает регуляцию всех жизненных процессов в организме и его взаимодействие с внешней средой. Анатомически нервную систему делят на центральную и периферическую. К первой относят головной и спинной мозг, вторая объединяет периферические нервные узлы, стволы и окончания. Развитие. Нервная система развивается из нервной трубки и ганглиозной пластинки. Из краниальной части нервной трубки дифференцируются головной мозг и органы чувств. Из туловищного отдела нервной трубки и ганглиозной пластинки формируются спинной мозг, спинномозговые и вегетативные узлы и - хромаффинная ткань организма. Спинной мозг – развитее из нервной трубки образуются в нейроны, группирующиеся в пластинах. Серое вещество – состоит из тел нейронов, безмиелиновых и тонких миелиновых волокон и нейроглий. Основная часть – мультиполярные нейроны. Белое вещество – совокупность продольно ориентированных миелиновых волокон. Нейроциты – клетки сходные по размеру, строению, функциональному значению, находящемуся в сером веществе группами, называются ядрами. Выделяют клетки: 1) Корешковые клетки, нейриты которых покидают спинной мозг в составе его передних корешков, 2) Внутренние клетки, отростки которых заканчиваются синапсами в пределах серого вещества. 3) Пучковые клетки, аксоны которых проходят в белом веществе обособленными пучками волокон. Несут нервные импульсы, от определенных ядер спинного мозга образуя проводящие пути. В задних рогах различают: губчатый слой, желатинозное вещество, собственное ядро заднего рога и грудное ядро. 28 Морфофункциональная характеристика вегетативной нервной системы - Вегетативная нервная система регулирует деятельность всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию. /И.П. Павлов/. Вегетативная нервная система изменяет тонус органов или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органов. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать, и понижать тонус, то, сообразно с этим, вегетативная нервная система распадается на 2 системы – симпатическую и парасимпатическую. Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам. Парасимпатический отдел - охраняющий: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов. Сравнивая области распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, только симпатическую иннервацию получают потовые железы, селезёнка и надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника. Раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики. Однако две системы вегетативной нервной системы – симпатическая и парасимпатическая – действуют не только в форме антагонизма, но и синергизма. Это зависит от функции того или иного органа. Антагонизм и синергизм – две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляется корой головного мозга. 29 Понятие об анализаторах и классификация органов чувств- Органы чувств — это периферические концы анализаторов. Анализатор — это афферентное звено рефлекторной дуги, включающее чувствительный нейрон органа чувств и ассоциативно-афферентные нейроны, передающие нервный импульс на нейроны коры головного мозга. Анализатор состоит из: 1) периферической (рецепторной) части, в которой расположены рецепторные клетки, являющиеся составной частью органов чувств. Различают механорецепторы (слуха, равновесия, тактильные рецепторы кожи, аппаратадвижения), хеморецепторы (органов вкуса, обоняния, сосудистые интерорецепторы), фоторецепторы, терморецепторы, болевые рецепторы; 2) промежуточной части – цепь вставочных нейронов, по которым нервный импульс от рецепторных клеток передается к корковым центрам; 3) центральной части — коры головного мозга, в которой происходит анализ и синтез полученной информации и готовится ответная реакция. Классификация органов чувств. В зависимости от строения и функции делятся на три типа:1 тип – первичночувствующие. Рецепторами являются нейросенсорные клетки, т.е. раздражение воспринимают сами нервные клетки. К ним относятся органы зрения и обоняния. 2 тип – вторичночувствующие. Рецепторами являются эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные), которые передают раздражение на дендриты чувствительных нейронов. К ним относятся органы равновесия, слуха, вкуса. 3 тип – не имеющие органоспецифического строения. Это орган осязания. Рецепторные клетки – это клетки, воспринимающие действие специфических раздражителей (фотосенсорные клетки сетчатки, волосковые клетки спирального органа). 30 Морфофункциональная характеристика эндокринной системы- Эндокринная система –совокупность структур: органов и частей органов, а также одиночных эндокринных клеток, секретирующих в кровь и лимфу гормоны. Эндокринная система совместно с нервной осуществляет регуляцию и координацию функций организма. В состав эндокринной системы входят специальные эндокринные железы (ЖВС), лишенные выводных протоков, но обильно снабженные сосудами микроциркуляторного русла, в которое выделяют секрет. Одиночные эндокринные клетки рассеяны по разным органам и тканям. Подавляющее число гормонов принадлежит к белкам и производным аминокислот, часть – к стероидам. Эпифиз: регулирует циклические процессы, различает смену световых раздражений, полученных организмам. Развивается на 5-6 неделе как выпячивание крыши 3 желудочка. Строение: снаружи покрыт соединительнотканной капсулой, от нее отходят перегородки, которые делят железу на дольки. В паренхиме различают два типа клеток: пинеалоциты– секретообразующие клетки, крупные, многоугольные с длинными отростками, которые ветвятся наподобие дендритов. Среди них различают светлые и темные клетки – находятся в различном функциональном состоянии. Глиальные поддерживающие клетки– располагаются по периферии доли, выполняют опорную функцию. Функции: препятствует преждевременному половому созреванию пинеалоциты вырабатывают серотонин, который здесь же превращается в миелотонин (снижает секрецию гонадолиберинов и гонадотропина), вырабатывается антигонадотропин – снижает выработку лютропина тиротропины, тироглобулины – повышают уровень калия в крови Гипофиз Развивается на 4-й неделе эмбриогенеза из эктодермального и нейрального зачатков. Из эктодермы крыши ротовой бухты образуется вырост-карман Ратке, из него формируется передняя и средняя доли. Из воронкообразного выпячивания промежуточного мозга образуется задняя доля. Доли гипофиза: Передняя состоит из аденоцитов, которые бывают хроматофобными (выделившие секрет) и хроматофильные, активные (1.Ацидофильные(а) соматотрофы, выделяют СТГ; б) маммотрофы, выделяют ЛТГ: 2. Базофильные(а) гонадотрофы, выделяют ФСГ и ЛГ; (б) тиротрофы, выделяют ТТГ; (в) кортикотрофы, выделяют АКТГ) Туберальная зона не гормонально активна, состоит из эпителиальных клеток кубической формы Промежуточная(средняя) содержит базофильныеаденоциты, выделяют АКТГ, МСГ, липотропный гормон и эндорфины. Задняя доля с гопифизарной ножкой образуют нейрогипофиз. Представленна клетками нейроглии питуицитами. Гормоны попадают в долю по аксонам нейросекреторных клеток гипоталамуса, которые заканчиваются у капилляров аксовазальными синапсами, содержащие тельца Херринга. (содержат гормоны гипоталамуса вазопрессин и окситоцин) Кровоснабжение гипофиза осуществляется верхними, и нижними гипофизарными артериями. Околощитовидные железы: функциональное значение околощитовидных желез заключается в регуляции метаболизма кальция. Они вырабатывают белковый гормон паратирин, который стимулирует резорбцию кости остеокластами, повышая уровень кальция в крови, и снижает уровень фосфора в крови, тормозя его резорбцию в почках, уменьшает экскрецию кальция почками. Железа окружена соединительнотканной капсулой. Паренхима представлена трабекулами — скоплениями эпителиальных клеток — паратироцитов. Различают главные паратироциты и оксифильные паратироциты. Главные клетки секретируют паратирин. На секреторную активность околощитовидных желез не оказывают влияния гипофизарные гормоны. Околощитовидная железа по принципу обратной связи быстро реагирует на малейшие колебания в уровне кальция в крови. Ее деятельность усиливается при гипокальциемии и ослабляется при гиперкальциемии. Паратироциты обладают рецепторами, способными непосредственно воспринимать прямые влияния ионов кальция на них.

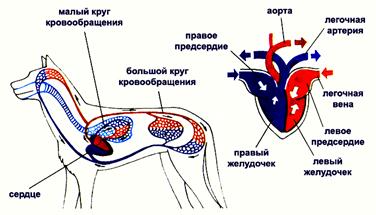

|