промысловая. промысловая Ильгам. 1 Тема Какую информацию о разрезах горных пород, вскрытых скважиной, может дать геофизический метод собственных потенциалов

Скачать 252.36 Kb. Скачать 252.36 Kb.

|

|

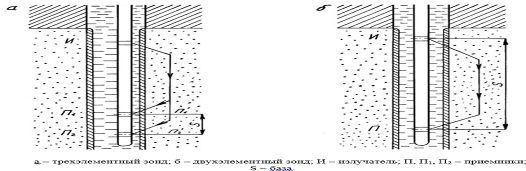

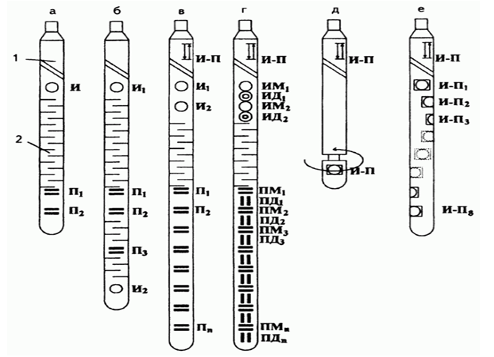

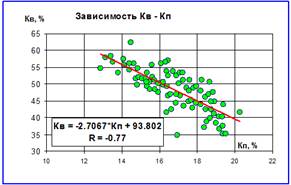

1 Тема 9. Какую информацию о разрезах горных пород, вскрытых скважиной, может дать геофизический метод собственных потенциалов? Геофизические исследования проводятся практически во всех пробуренных скважинах. Регистрируемые при каротаже изменения геофизических параметров с глубиной дают объективную, а также непрерывную характеристику пройденных скважиной пород. Это позволяет получить разностороннюю информацию о геологическом строении, как в целом всего разреза, так и отдельных продуктивных пластов. Исследования скважин геофизическими методами (ГИС) можно разделить на пять групп: 1.изучение разрезов скважин и последовательности напластования; 2.изучение характера нефтегазонасыщенности продуктивных пластов; 3.определение коллекторских свойств пластов; 4.определение технического состояния скважин; 5.контроль за состоянием разработки нефтяных и газовых залежей. 1. Для изучения геологических разрезов скважин используются электрические, магнитные, радиоактивные, акустические и другие методы, основанные на изучении физических естественных и искусственных полей различной природы. Результаты исследований скважин фиксируются в виде диаграмм: кажущегося электрического сопротивления, потенциалов собственной и вызванной поляризации пород, интенсивность гамма-излучения и др. В итоге решаются следующие задачи: определение литолого-петрографической характеристики пород; расчленение разреза и выявление геофизических реперов, и установление условий их залегания, определение общей и эффективной толщины пластов, последовательность их напластования. При изучении последовательности напластования необходимо отмечать следующее: · нормальное залегание пластов, при этом в каждой скважине будет наблюдаться повторение максимумов и минимумов кривой КС; · тектонические нарушения (если имеются) – сброс, взброс, наличие опрокинутой складки и т.д.; · наличие фациальных замещений продуктивных пластов. В процессе детальной корреляции разрезов скважин на основе сопоставления комплекса промыслово-геофизических материалов устанавливается степень замещения продуктивных пластов глинистыми, плотными породами. На основе анализа получаемых результатов делается вывод о макронеоднородности пластов. При этом продуктивный пласт может: а) расслаиваться глинистыми породами на ряд проницаемых пластов и пропластков; б) частично замещаться плотными породами в кровельной и подошвенной частях; в) полностью замещаться плотными породами на небольших локальных участках. · наличие размывов и перерывов в осадконакоплении. Для количественной оценки неоднородности рассчитываются коэффициенты, характеризующие выдержанность пласта, его расчлененность, литологическую связанность и песчанистость. Основой для расчета служат материалы детальной корреляции, литолого-фациальные и зональные карты. 2. Выделение нефтегазонасыщенных коллекторов в разрезе скважины производится в основном методом сопротивления. О степени насыщения пор пласта нефтью, газом, водой судят по результатам сравнения удельного сопротивления породы ρп с его значением ρвп при 100% водонасыщенности. Помимо определения характера насыщения, выделяются разделы газ – вода (ГВК), вода – нефть (ВНК), газ – нефть (ГНК) [17] . 3. Определение коллекторских свойств (пористости и проницаемости) по результатам ГИС основывается на различии физических свойств флюида, заполняющего поровое пространство коллектора, и его твердой фазы [16]. Проницаемые породы в большинстве случаев достаточно четко выделяются на диаграммах геофизических параметров, регистрируемых в скважинах. Определение пористости и проницаемости базируется на индивидуальной и комплексной интерпретации данных различных видов каротажа. 4. При проводке скважины основное внимание уделяется ее техническому состоянию, для изучения которого применяют инклинометрию, кавернометрию, цементометрию. При инклинометрии измеряют угол и азимут искривления, с помощью которых устанавливаются положение скважины в пространстве, её вертикальная глубина, истинная глубина залегания продуктивных пластов и маркирующих горизонтов. В наклонно направленных скважинах инклинометрия проводится через 5 – 10 м, в вертикальных - через 20 - 50 м. Большое внимание инклинометрии должно уделяться при бурении горизонтальных скважин. Кавернометрия позволяет определить фактический диаметр скважины, который учитывается при характеристике литологического состава проходимых пород, при авариях и обрыве инструмента, попадании в скважину посторонних предметов и особенно для расчета объема скважины при ее цементировании. Цементометрия позволяет установить высоту подъёма цемента за колонной, распределение его в затрубном пространстве, степень его сцепления с пройденными горными породами, а также выявление мест притоков и затрубной циркуляции вод в скважинах. Цементометрия осуществляется с помощью электрического, акустического, радиоактивного и термического методов. 5. В практике разработки нефтяных месторождений большое значение имеют геофизические методы контроля и регулирования этого процесса. Среди них можно отметить следующие: · изучение распределения жидкости по стволу скважины; · анализ продвижения текущих контуров нефтеносности и обводнения эксплуатационных объектов. Для решения этих задач используются расходомеры, дебитомеры, резистивиметры, плотностномеры, влагомеры, термометрия, локатор муфт и т.д. Таким образом, косвенные геофизические методы позволяют получить весьма обширную информацию о залежах продуктивных пластов. Тема 2 8. Каковы радиальные глубинности исследования основных методов радиометрии скважин? Методы радиометрических исследований, разработанные и внедренные в практику позднее методов электрометрии, по сравнению с последними обладают рядом преимуществ. Важнейшее из них заключается в том, что радиометрические исследования могут проводиться в обсаженных колонной скважинах и поэтому позволяют проводить многократные исследования нефтяных пластов, что очень важно для контроля подъема ВНК и характера выработки запасов нефти во времени. В промысловой практике нашли широкое применение следующие модификации радиометрических исследований скважин: 1) нейтронно-гамма-метод (НГМ); 2) нейтрон-нейтронный метод (ННМ); 3) импульсный нейтрон-нейтронный метод (ИННМ) и 4) импульсный нейтронный гамма-метод (ИНГМ). Физические основы радиометрических методов, методики проведения исследований и интерпретация получаемых результатов изложены в специальных работах, посвященных этому виду исследований. При благоприятных геолого-физических условиях с помощью радиометрических методов определяется текущее положение ВНК и значения остаточной нефтенасыщенной hост и заводненной hзав толщин пластов на различные даты. Достаточно надежные результаты определений получаются при вытеснении нефти водой высокой минерализации и исследовании пластов, не вскрытых перфорацией. В пластах, вскрытых перфорацией, и в случае вытеснения нефти пресной водой эффективность радиометрических исследований также снижается, и это обстоятельство ограничивает применение метода. Однако при закачке в пласт порции флюидов, отличающихся по минерализации от пластовых, или закачке меченых жидкостей можно с успехом прослеживать процесс их проникновения и распространения по пласту. Для этих же условий целесообразно применение диэлектрического каротажа, который позволяет выделить участки пластов, заводняемые пресной водой. В практике методы радиометрии широко применяются в основном на многопластовых месторождениях для контроля за подъемом ВНК по верхним объектам, где имеются сетки неперфорированных скважин, пробуренных на нижележащие горизонты. Тема 3 4. От каких свойств пород зависят результаты основных акустических методов? В основе акустического каротажа лежит различие упругих свойств пород, слагающих разрезы скважин. Горные породы в естественном залегании при тех напряжениях, которые возникают при исследовании разрезов скважин ультразвуковым методом, являются практически упругими телами. Если на элементарный объем породы в течение некоторого времени действует сила, то происходит деформация частиц породы и их перемещение. Это приводит к возникновению напряжений в слое, окружающем точку возбуждения. В результате во всех напрявлениях от точки приложения возбуждающей силы изменяется состояние среды. Процесс последовательного распространения деформаций называется упругой волной. Упругие свойства горных пород, а значит и скорости распространения в них упругих волн в них обусловлены их минеральным составом, пористостью и формой порового пространства и, таким образом, тесно связаны с литологическими и петрофизическими свойствами. Основан на изучении характеристик упругих волн ультразвукового и звукового диапазона, прошедших через горные породы. Зонды АК приведены на рисунках 1,2.  Рисунок 1. Зонды акустического каротажа  Рисунок 2. Схемы измерительных зондов АК: а - трехэлементный; 6 - компенсированный с дополнительным третьим приемником ПЗ; в - с антенной монопольных приемников; г - с антеннами монопольных и дипольных приемников; д - сканер с вращающимся совмещенным преобразователем И-П; е - сканер с 8 электронноопрашиваемыми преобразователями И-П; Короткий зонд И-П, расположенный за пределами измерительного зонда, предназначен для измерения скорости упругой волны в жидкости, заполняющей скважину; 1 - электронная схема прибора; 2 - акустический изолятор; И, ИМ - монопольный излучатель; П., ПМ - монопольный приемник; ИД - дипольный излучатель; ПД - дипольный приемник; И-П - преобразователь, совмещающий функции излучателя и приемника. Тема 4 2. Приведите основные признаки коллектора межзернового типа, вскрытого при бурении на пресном глинистом растворе, по геофизическим данным. Основными признаками коллектора межзернового типа, вскрытого при бурении на пресном глинистом растворе (фильтрат глинистого раствора менее минерализован, чем пластовая вода) с репрессией на пласт (гидростатическое давление столба бурового раствора выше пластового давления) являются: 1. Сужение диаметра скважины (dcкв) по сравнению с номинальным (dн), фиксируемое на кавернограмме. Сужение диаметра скважины на диаграммах методов, при помощи которых исследуется профиль скважины, указывает на наличие глинистой корки на стенке скважины против исследуемого пласта, что является однозначным признаком коллектора. Наличие корки не является признаком коллектора в следующих случаях: против тонких плотных прослоев расположенных в мощном пласте- коллекторе, глинизация стенки скважины происходит благодаря "размазыванию" корки образовавшейся в коллекторе выше и ниже лежащих пластов, при спускоподъемных операциях в процессе бурения; в призабойной зоне ствола скважины, вскрывшей не коллекторы, где сужение диаметра скважины может быть вызвано осаждением шлама. Толщина глинистой корки зависит в первую очередь от качества глинистого раствора - чем хуже качество раствора, тем толще корка, поэтому наличие корок большой толщины является, прежде всего, признаком неудовлетворительной технологии бурения. Тема 5 5. Рассмотрите методику оценки характера насыщения коллекторов по данным ГИС. Удельное электрическое сопротивление пласта (УЭС) несет основную информацию о характере его насыщения. Одним из способов определения характера насыщения коллекторов является комплексное использование данных методов сопротивления и потенциалов собственной поляризации для качественно опробованных пластов с получением притоков нефти, воды или их смесей, которое заключается в сопоставлении значений УЭС (сп) и относительных амплитуд ПС (?пс) как метода пористости. Для Основной залежи граничные значения п, при которых возможно получение чистой нефти из коллекторов с бпс от 0.35 до 1.0, составляют 6.2-7.0 Омм. Получение чистой воды - при спкр <4.9 ч 5.3 Омм при том же диапазоне изменения бпс. Промежуточные значения сп в обоих случаях характеризуют переходную зону, при опробовании коллекторов которой возможно получение смешанных притоков - нефти с водой или воды с нефтью. Вторым способом оценки характера насыщения является петрофизический. Способ заключается в расчете спкр по граничным значениям водонасыщенности Квгр, при которых фиксируется получение безводной нефти, установленным по кривым относительных фазовых проницаемостей для нефти и воды для всего диапазона изменения фильтрационно-емкостных свойств каждого продуктивного пласта. На Осининском месторождении экспериментально определены относительные фазовые проницаемости. Кроме того были пересчитаны данные капиллярометрических исследований в кривые фазовых проницаемостей. По кривым относительной фазовой проницаемости выделяются три интервала Кв: область I однофазного течения нефти (газа) при Кво<Кв<Кв*; область II двухфазного течения нефти (газа) и воды Кв*<Кв<Кв***; область III однофазного течения воды Кв***<Кв ? 1. Область II делится на две подобласти в точке Кв**, где нефть с водой будут присутствовать в разном соотношении, т.е. при Кв*<Кв<Кв** большую долю потока будет составлять нефть, а при Кв**<Кв<Кв*** - вода. За критическую величину водонасыщенности принимается значение Квкр= Кв*. Очевидно, что при Кв ? Кв* из коллектора получим приток чистой нефти. На рисунке 2.6 приведено сопоставление Кп (пористости образцов керна, по которым определены фазовые проницаемости) с полученными критическими значениями водонасыщенности, линиями нанесены граничные уравнения спкр=f(бпс), установленные по сопоставлениям сп - бпс для опробованных пластов.  Рисунок 2.6 - Сопоставление Квкр с пористостью образцов керна для пласта ЮВ1. Линия - граничные значения сп установленные по сопоставлению спкр-(бпс) Анализ свидетельствует о хорошей сходимости значений спкр, полученных независимыми путями по результатам опробования и петрофизических исследований. Граничные значения УЭС были использованы для предварительной оценки характера насыщения и установления положения контактов в конкретной скважине. Тема 6 4. Испытатель пластов на трубах — решаемые задачи, регистрируемые параметры. Испытание пласта - это технологический комплекс работ в скважине, связанный со спускоподъёмными операциями инструмента, созданием глубокой депрессии на пласт, многоцикловым вызовом притокапластовой жидкости и отбором глубинных проб с регистрацией диаграмм изменения давления и температуры на забое и в трубах автономными манометрами. Каждый цикл состоит из открытого периода с регистрацией кривой притока (КП) и закрытого периода с регистрацией кривой восстановления давления (КВД). Продолжительность периодов выбирают, исходя из решаемой задачи. Так для определения начального пластового давления используют КВД после кратковременного притока (первый цикл), для отбора представительной пробы пластового флюида и оценки фактической продуктивности требуется большая продолжительность притока, а также длительная КВД для определения гидропроводности удалённой зоны пласта, потенциальной продуктивности и скин-фактора(второй цикл). ИПТ применяют для испытаний пластов в открытом стволе в процессе бурения, а также в обсаженных и перфорированных скважинах, когда использование стандартных технологий КВД и ИД малоинформативно: в низко- и среднедебитных эксплуатационных скважинах, при наличии перфорации двух стратиграфически различных пластов, при работе скважины в режиме неустойчивого фонтанирования. Преимущества ИПТ заключаются в возможности создания малого подпакерного объёма, что позволяет снизить влияние упругой реакции ствола скважины и, тем самым, получить необходимые условия фильтрации в пласте при существенно меньшей продолжительности исследований. Тем не менее, время нахождения инструмента на забое скважины ограничено технологическими причинами(несколько часов). Поэтому радиус исследования пласта при ИПТ невелик и полученные параметры пласталишь приблизительно характеризуют добывные возможности скважины в условиях длительной эксплуатации. Тема 7 10. Объясните методику выделения заколонного перетока воды методом МНАК, когда вода поступает из ниже залегающего горизонта. Признаками перетока жидкости за колонной снизу являются: нарушение геотермического распределения температуры в зумпфе скважины, которое не согласуется с теоретическими представлениями; немонотонное распределение температуры в зумпфе скважины; аномалия калориметрического смешивания в подошвенной части нижнего перфорированного пласта. В зависимости от преобладающих процессов в интервале перетока и против перфорированного пласта в случае заколонного перетока жидкости возможны ситуации. а)перетока нет, отмечается дроссельный эффект в пласте; б)конвективный перенос тепла потоком жидкости при перетоке снизу; в) дроссельный разогрев по пути движения жидкости при перетоке снизу; г) дроссельный эффект в пласте-источнике перетока; Г - геотерма; б), в), г) - калориметрическое смешивание в подошвеной части перфорированного пласта при перетоке в зависимости от соотношения температур перетекающей и поступающей из пласта жидкости. Перетоки воды, интенсивность которых превышает 5 м3/сут, могут быть выделены методом наведенной активности кислорода – МНАК. Для активации кислорода необходим источник быстрых нейтронов. При измерениях МНАК информацию получают в виде интенсивностей гаммаизлучений, регистрируемых прямым I50 и обратным I–25 зондами, а также в виде безразмерного параметра η =I50 / I–25. Для вычисления η интенсивность зондов замеряют по точкам. Интерпретация метода основывается на следующем. При отсутствии потока показания малого зонда превышают показания большого зонда (I–25 > I50). При движении жидкости перемещаются также и активированные атомы кислорода. Если поток жидкости движется снизу вверх, то показания малого зонда, расположенного ниже источника нейтронов, уменьшаются, а показания большого зонда, расположенного выше источника нейтронов, сначала увеличиваются, а затем с увеличением скорости потока также начинают снижаться. При исследовании скважин, в которых поток воды движется сверху вниз, в частности в нагнетательных скважинах, измерения выполняют обращенной зондовой установкой, т. е. нижний зонд имеет размер 50 см, а верхний – 25 см. Процесс выделения интервалов перетоков включает следующие операции. В исследуемом интервале регистрируют диаграммы ГМ и ИННМ-Т при времени задержки τ = 800 мс. Проводят непрерывную регистрацию МНАК прямым и обратным зондами. Если по непрерывным диаграммам МНАК интервал перетока уверенно не выделяется, то проводят измерения поточкам с вычислением параметра η. Шаг измерений составляет1 м. Пример интерпретации диаграмм МНАК по выделению интервала затрубной циркуляции в нагнетательной скважине приведен на рис. 88. Основной поток жидкости по скважине, который приурочен к интервалу перфорации, четко выделяется по непрерывным диаграммам МНАК: значения I50 превышают I-25. Ниже зоны перфорации в интервале 1666–1684 м по значениям относительного параметра η, а также по данным термометрии фиксируется переток жидкости в затрубном пространстве. Тема 8 5. Пороховые генераторы давления: назначение, принцип действия, контроль за местом воздействия на пласт Пороховые генераторы давления предназначены для создания в скважинах, заполненных жидкостью, давления, обеспечивающего образование остаточных трещин в прискважинной зоне пласта. Устройство генераторов и масса их зарядов позволяют кратковременно создавать в скважинах давление, равное или превышающее горное давление. Объектами для обработок могут быть пласты-коллекторы, сложенные терригенными или карбонатными породами, фильтрационные свойства которых в прискважинной зоне ухудшены при строительстве или эксплуатации скважины. Генераторы можно применять в скважинах, обсаженных трубами внутренним диаметром 118 мм и более. Допускается применение генераторов в скважинах, продуктивные пласты которых не перекрыты обсадными трубами и сложены плотными низкопроницаемыми породами. Пороховой генератор давления ПГД-БК – 100М, ПГД-БК – 150 Особенности: Генератор давления ПГД-БК – 100М применяется в скважинах при гидростатическом давлении до 80Мпа и температуре до + 100оС, при условии пребывания в скважине при максимальной температуре не более 3 – х часов. Генератор ПГД – БК – 150 предназначен для применения в скважинах с гидростатическим давлением до 100 Мпа и температуре до +150оС, преимущественно на глубинах свыше 3км. Минимальное гидростатическое давление, при котором можно применять генераторы, - 5Мпа. Технические характеристики пороховых генераторов давления

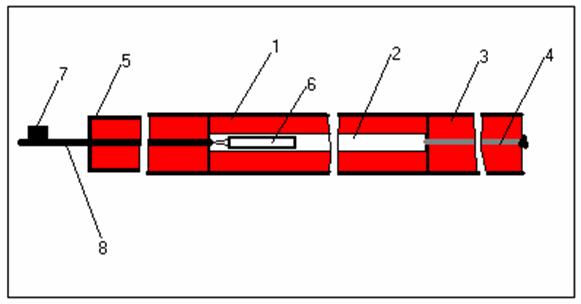

Допустимая погрешность измерений: давления – 3 МПа; температуры – 5 градусов; скорости спуска – 0,1 м/с. Генератор давления является изделием однократного применения. Устройство генераторов  Генератор ПГД.БК-100М состоит из кабельной головки, пиропатрона ПП-9, опорной трубы, двух пусковых пиротехнических воспламенителей, одного воспламенительного и нескольких основных пороховых зарядов, соединительных и уплотнительных деталей (см. рисунок). Генератор давления ПГД.БК-100М 1 – заряд пороховой воспламенительный; 2 – трубка с пусковым воспламенителем; 3 – заряд пороховой основной; 4 – трос; 5 – наконечник; 6 – головка; 7 – крешерный прибор; 8 – кабель. Крешерный прибор применяется для регистрации максимального давления в скважине, который закрепляется на кабеле на расстоянии 10-20 метров от генератора. Тема 9 4. Какие методы пригодны для количественной оценки текущего коэфициента нефте- и газ о насыщения пород во вновь бурящихся скважинах? В скважинах, обсаженных диэлектрическими трубами? В скважинах, обсаженных стальными трубами? В каких областях энергии гамма-квантов преобладают различные виды взаимодействия гамма-квантов с горными породами? Как изменяются возможности гамма-гамма метода при регистрации гамма-квантов различной энергии? При прохождении через вещество гамма-кванты взаимодействуют с электронами и ядрами атомов. Это приводит к ослаблению интенсивности Основными видами взаимодействия гамма-квантов с веществом являются образование электрон-позитронных пар, фотоэффект, эффект Комптона. Эффект образования пар проявляется при очень больших энергиях Эффект Комптона (или рассеяние-кванта) преобладает в области энергий от 0,5 до 5 МэВ. При этом эффекте     h образование пар эффект Комптона Рис.3.4. Виды взаимодействия гамма-квантов с веществом Электрон выбрасывается из атома. После нескольких актов рассеяния энергия кванта уменьшается до величины, при которой он поглощается за счет фотоэффекта. Фотоэффект сводится к тому, что Гамма-гамма метод применяют в двух модификациях: в плотностном варианте - ГГК-П и селективном - ГГК-С. При плотностном гамма-гамма каротаже применяется источник, испускающий При селективном гамма-гамма каротаже (ГГК-С) применяется источник Радиус исследования при ГГК мал и не превышает 10 см. На показания ГГК значительное влияние оказывает скважина. Она уменьшает плотность среды, окружающей зонд, и приводит к увеличению показаний ГГК пропорционально диаметру. Для уменьшения влияния скважины приборы ГГК имеют прижимные устройства и экраны, защищающие индикатор от рассеянного   Какие методы пригодны для количественной оценки текущего коэфициента нефте- и газ о насыщения пород во вновь бурящихся скважинах? В скважинах, обсаженных диэлектрическими трубами? В скважинах, обсаженных стальными трубами? Метод стандартных оценок Наиболее старым и самым распространенным методом оценки является метод стандартных оценок. Руководитель заполняет специальную форму, оценивая отдельные аспекты работы сотрудника в течение аттестационного периода по стандартной шкале. Данный метод отличается малыми издержками и общедоступностью. Руководителю не требуется ни специальной подготовки, ни значительных затрат времени или других ресурсов. Использование данного метода также обеспечивает единообразие аттестации всех сотрудников. Список используемой литературы а) основная литература: 1) Дьяконова Т. Ф. Применение ЭВМ при интерпретации данных геофизических исследований скважин: Учебное пособие для вузов.- М.: Недра,1999. 2) Научно-технический вестник “Каротажник”, изд-во АИС ГЕРС. - Тверь, номера с 2006 года. б) дополнительная литература: 3) Автоматизированное рабочее место “Геофизические исследования скважин и подсчет запасов” (на базе ПЭВМ РС/АТ 486,586), базовая версия 1.1. ВНИИГЕОСистем, М.: 2000. 4) Обработка и интерпретация данных промысловых геофизических исследований на ЭВМ. Справочник./ Под ред. д. т.н. Н. Н.Сохранова - М.: Недра, 1999 |