глазные капли. 12. глазные мази

Скачать 235.01 Kb. Скачать 235.01 Kb.

|

|

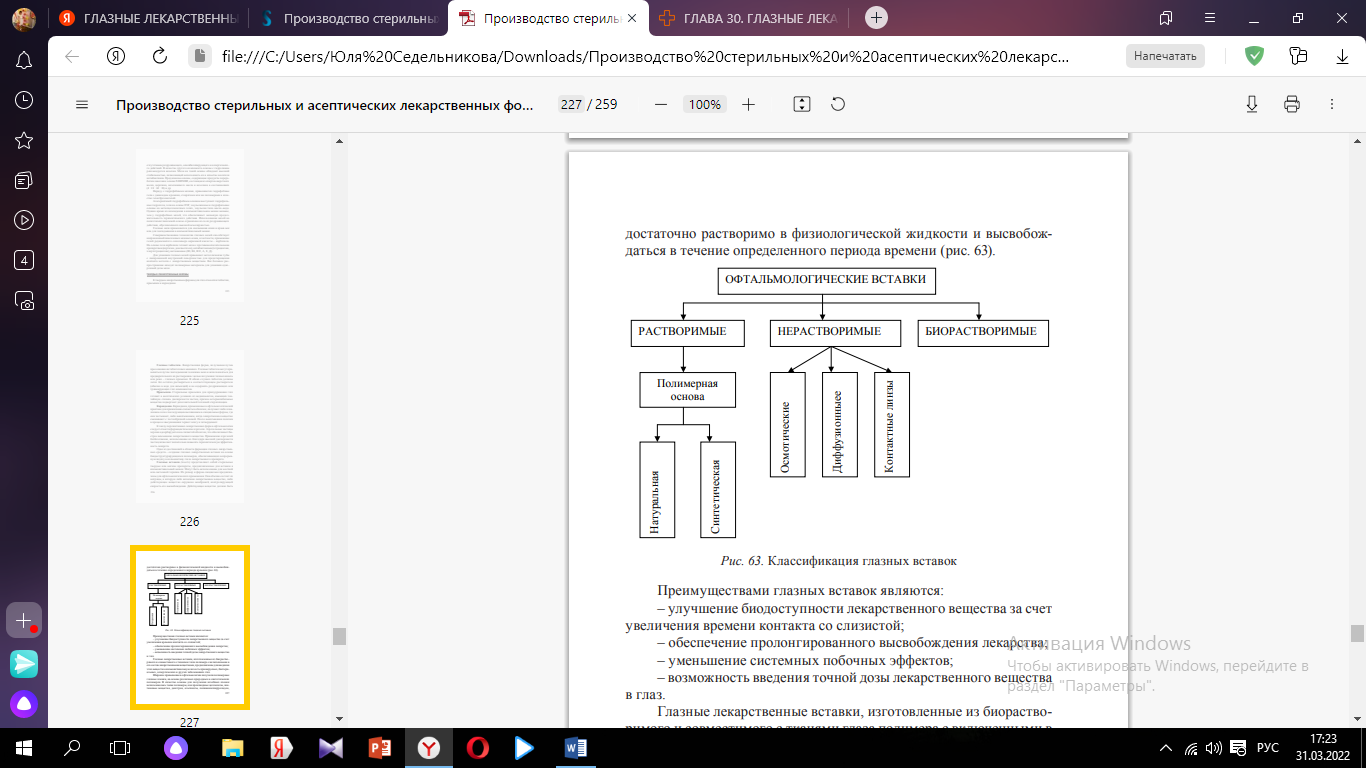

12. ГЛАЗНЫЕ МАЗИ Глазные мази представляют собой лекарственные формы мягкой консистенции, способные образовывать при нанесении на конъюнктиву глаза ровную сплошную пленку. Глазные мази должны отвечать следующим условиям: 1) лекарственные вещества, нерастворимые в мазевой основе, должны быть измельчены до минимальной степени дисперсности, обеспечивающей полную сохранность слизистой оболочки и предупреждение ощущения дискомфорта при внесении мази; 2) мазевая основа не должна иметь посторонних включений и примесей; необходимо, чтобы она была стерильной, нейтральной, легко и равномерно распределялась по слизистой оболочке конъюнктивы и глаза; 3) глазные мази должны быть приготовлены при строжайшем соблюдении правил асептики; 4) рН мази должен соответствовать рН слезной жидкости, поскольку в противном случае возникает слезотечение и происходит быстрое вымывание лекарства. В качестве основы ГФ рекомендует смесь вазелина сорта «для глазных мазей» (90 частей) и безводного ланолина (10 частей). Эта смесь имеет преимущество, так как чистый вазелин плохо смачивается слезной жидкостью и вследствие этого неравномерно распределяется на конъюктиве. Некоторые авторы предлагают применять в глазных мазях гидролин – гидрогенизированный ланолин, характеризующийся 225 отсутствием раздражающего, сенсибилизирующего и аллергического действий. В качестве другого компонента основы с гидролином рекомендуется вазелин. Мази на такой основе обладают высокой стабильностью, позволяющей использовать их в качестве носителя антибиотиков. Предложены основы, содержащие продукты переработки ланолина: основа ХНИХФИ, состоящая из спиртов шерстного воска, церезина, вазелинового масла и вазелина в соотношениях (4 : 24 : 60 : 10) и др. Наряду с гидрофобными мазями, применяются гидрофобные гели с диоксидом кремния, стеаратами или же полимерами в качестве гелеобразователей. Альтернативой гидрофобным основам выступают гидрофильные гидрогели, гели на основе ПЭГ, эмульсионные и гидрофильные основы на метилцеллюлозных гелях, эмульсии типа масло–вода. Однако время их нахождения в конъюнктивальном мешке меньше, чем у гидрофобных мазей, что обеспечивает меньшую продолжительность терапевтического действия. Использование мазей на полиэтиленгликолевой основе ограничено из-за из раздражающего действия, обусловленного высокой осмолярностью. Глазные мази применяются для смазывания кожи и краев век или для закладывания в конъюнктивальный мешок. Совершенствованию технологии глазных мазей способствует направленный поиск новых мазевых основ, в частности, применение гелей редкосшитого сополимера акриловой кислоты – карбопола. На основе геля карбопола готовят мази с противовоспалительными препаратами (кортизон, дексаметазон), антибиотиками (тетрациклин, хлортетрациклин), витаминами (В3, В6, В12, А, Е, Д). Для упаковки глазных мазей применяют металлические тубы с лакированной внутренней поверхностью для предотвращения контакта металла с лекарственным веществом. Все большее распространение находят полимерные материалы для упаковки одноразовой дозы мази. 13. ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ К твердым лекарственным формам для глаз относятся таблетки, присыпки и карандаши. Глазные таблетки. Лекарственная форма, получаемая путем прессования на таблеточных машинах. Глазные таблетки могут применяться путем закладывания за нижнее веко и использоваться для предварительного их растворения с целью получения глазных капель или реже – глазных примочек. В обоих случаях таблетки должны легко без остатка растворяться в соответствующем растворителе (обычно в воде для инъекций) и не содержать раздражающих или травмирующих глаз компонентов. Присыпки. Стерильные присыпки для припудривания глаз готовят в асептических условиях из медикаментов, имеющих тончайшую степень дисперсности частиц, причем нетермолабильные вещества подвергают дополнительной тепловой стерилизации. Карандаши. Карандаши, применяемые в офтальмологической практике для прижигания слизистых оболочек, получают либо плавлением соли с последующем выливанием в специальные формы, где они застывают, либо выкатыванием, когда лекарственное вещество смешивают с тестообразной основой. После выкатывания палочки в процессе высушивания теряют влагу и затвердевают. К числу перспективных лекарственных форм в офтальмологии следует отнести фармацевтические аэрозоли. Аэрозольные частицы хорошо адсорбируются на слизистой оболочке, что обеспечивает быстрое всасывание лекарственного вещества. Применение аэрозолей безболезненно, использование их благодаря высокой дисперсности частиц позволяет значительно повысить терапевтическую эффективность лекарств. Одно из достижений в области фармации глазных лекарственных средств – создание глазных лекарственных вставок на основе биодеструктурирующихся полимеров, обеспечивающих непрерывную подачу в конъюнктиву глаза лекарственного препарата. Глазные вставки (inserts) представляют собой стерильные твердые или мягкие препараты, предназначенные для вставки в конъюнктивальный мешок. Могут быть использованы для местной или системной терапии. Их размер и форма специально предназначены для офтальмологического применения. Они обычно состоят из матрицы, в которую либо включено лекарственное вещество, либо действующее вещество окружено мембраной, контролирующей скорость его высвобождения. Действующее вещество должно быть достаточно растворимо в физиологической жидкости и высвобождаться в течение определенного периода времени.  Преимуществами глазных вставок являются: – улучшение биодоступности лекарственного вещества за счет увеличения времени контакта со слизистой; – обеспечение пролонгированного высвобождения лекарства; – уменьшение системных побочных эффектов; – возможность введения точной дозы лекарственного вещества в глаз. Глазные лекарственные вставки, изготовленные из биорастворимого и совместимого с тканями глаза полимера с включенными в его состав лекарственными веществами, предназначены для введения этих веществ в конъюнктивальную полость при вирусных, бактериальных, аллергических и других заболеваниях глаз. Широкое применение в офтальмологии получили полимерные глазные пленки, на основе различных природных и синтетических полимеров. В качестве основы для получения лечебных пленок использовались такие полимеры, как производные целлюлозы, пектиновые вещества, декстран, альгинаты, поливинилпирролидон, поливиниловый спирт и др. В пленках лекарственное вещество связано с макромолекулой с помощью слабых химических взаимодействий – водородных, ионных, координационных и др. Биосовместимые полимерные пленки оказались эффективным материалом при хирургическом лечении различных поражений глаза и в качестве полимерной матрицы для доставки лекарственных веществ в глазные ткани. Растворимые офтальмологические вставки. Этот класс является старейшим. Поскольку вставки полностью растворимы, нет необходимости их удалять с участка применения, что имеет положительное значение для пациента. Растворимые вставки довольно хорошо изучены и оценены тестами in vitro и in vivo. Растворимые глазные вставки на основе натуральных полимеров. Впервые вставки, содержащие натуральный полимер – коллаген, были разработаны акад. Федоровым как повязки после хирургических операций глаза. С тех пор научные исследования в основном направлены на улучшения профиля (вида) высвобождения лекарственных веществ и способов их введения во вставку. Такие системы дают возможность уменьшить число осложнений и ускорить заживление поврежденных тканей глаза. Кинетика высвобождения лекарств из вставок этого вида сопоставима с кинетикой высвобождения лекарственных веществ из гидрофильных контактных линз. Растворимые глазные вставки на основе синтетических и полусинтетических полимеров – это наиболее часто описываемый в литературе вид вставок. Они имеют преимущества за счет простого дизайна, материалов, традиционно используемых в офтальмологии, и несложной технологии получения (медленное испарение, экструзия, сжатие или прессование в формах). Высвобождение действующих веществ из таких систем происходит за 2 последовательных фазы: сначала слезная жидкость проникает во вставку, что вызывает диффузию вещества и образование слоя геля вокруг поры вставки. Затем гелеобразование вызывает уменьшение скорости высвобождения, которая продолжает контролироваться диффузией. Нерастворимые офтальмологические вставки. Данная группа глазных вставок классифицирована следующим образом: – диффузионные системы; – осмотические системы; – гидрофильные контактные линзы. Основным недостатком нерастворимых вставок является их обязательное удаление после использования. Диффузионные офтальмологические вставки состоят из центрального резервуара и лекарства, помещенного в него. Резервуар изготовлен из специальных полупроницаемых или микропористых мембран, которые позволяют лекарственным веществам диффундировать с определенной скоростью. Слезная жидкость, проникающая через мембрану, способствует достижению необходимого внутреннего давления, что позволяет управлять высвобождением веществ из резервуара. Резервуар может состоять из глицерина, этиленгликоля, пропиленгликоля, воды, смеси метилцеллюлозы с водой, альгината натрия, поливинилпирролидона, полиоксиэтиленстеарата, жирных кислот. Микропористые мембраны могут состоять из поликарбонатов, поливинилхлоридов, полиамидов, полисульфонов, полиэфиров, поливинилацетатов, полиуретана, акриловых смол, эфиров целлюлозы, кросс-сшитых полиэтиленоксида, поливинилпирролидона, поливинилового спирта. Скорость высвобождения лекарственных веществ из таких систем характеризуется тремя периодами. Начальная скорость обычно высокая, что обеспечивает состояние равновесия между резервуаром и поверхностью глаза. Затем скорость уменьшается до некоторого постоянного значения. В третьем периоде происходит окончательное снижение скорости высвобождения действующих веществ. Осмотические офтальмологические вставки. Они состоят из центральной и периферийной частей. Центральная часть может быть как простым резервуаром, так и с двумя отделениями. В первом случае резервуар состоит из лекарства, распределенного в полимерной матрице. Водопроницаемая матрица может быть выполнена из сополимеров этиленвиниловых эфиров, пластифицированных поливинилхлорида или полиизобутелена, полиэтилена, кросс-связанного поливинилпирролидона, полиуретана. Резервуар, наряду с лекарственным веществом, может содержать растворенные вспомогательные вещества для создания осмотического давления. Для этих целей используют натрия хлорид, натрия и калия сульфат, кальция сульфат, гидрофосфат калия, магния хлорид или сульфат, лития хлорид, кальция лактат, магния сукцинат, виниловую кислоту, ацетамид, сорбитол, маннитол глюкозу и лактозу. Во втором случае лекарство и вещества для создания осмотического давления помещены в два различных отделения. Резервуар с лекарственным веществом окружен эластичной непроницаемой мембраной, а резервуар со вспомогательными веществами – полупроницаемой. Периферийная часть осмотических вставок содержит пленку из нерастворимого полупроницаемого полимера на основе, например, производных ацетилцеллюлозы, этиленвинилацетата, полиэфиров акриловой и метакриловой кислот, эфиров поливинилалкила, полистирола. Характер высвобождения лекарственных веществ из осмотических вставок различен и зависит от их строения. Гидрофильные контактные линзы представляют собой когерентную систему – ковалентно кросс-связанный гидрофильный или гидрофобный полимер, структура которого позволяет удерживать воду, водные растворы лекарственных веществ или твердые компоненты. Полимерная сетка состоит из повторяющихся единиц одних и тех же или различных мономеров, образующих длинные цепи. Эти цепи соединены вместе внутренними мостиками или кросс-линиями, которые ответственны за когерентную структуру системы. Такие кросс-линейные системы не растворяются, но могут набухать, абсорбируя воду. В настоящее время в мировой классификации контактные линзы подразделяют на 5 групп: жесткие, полужесткие, эластомерные, мягкие гидрофильные и биополимерные. Возможность введения лекарств в контактные линзы зависит от того, является ли их структура гидрофильной или не гидрофильной. Гидрофильные контактные линзы – это системы, включающие от 35 до 80 % воды. Однако они не обеспечивают доставку лекарств той же концентрации, как другие офтальмологические системы, поскольку технологические аспекты (количество лекарственных веществ, время замачивания и др.) способствуют заметному различию спрособов высвобождения лекарства. Высвобождение из таких систем вначале очень быстрое, а затем происходит по экспоненциальной кривой. В литератуpe приводятся различные способы, позволяющие уменьшать скорость высвобождения и обеспечивать равномерное содержание действующих веществ. Суть их заключается в уменьшении гидрофильности путем добавления гидрофобных компонентов, введения лекарственных веществ в мономерную смесь и др. Большим преимуществом контактных линз является то, что это единственный класс офтальмологических лекарственных форм, которые способны корректировать рефракционные недостатки зрения и обеспечивать повышение его остроты. Биорастворимые офтальмологические вставки. Представляют собой матрицу с гомогенно диспергированным лекарственным веществом, включенным или не включенным в гидрофобный слой. Этот слой является непроницаемым для действующих веществ. Основными компонентами этого вида вставок являются так называемые «биорастворимые полимеры», т. е. материалы, которые подвергаются гидролизу химических связей и, следовательно, растворению. Биорастворимость здесь определяется как свойство материала в течение продолжительного периода времени распадаться на составные части или выделяться из структуры в результате воздействия на него среды глаза. Этот процесс не должен оказывать токсического воздействия на глаз. Процесс высвобождения лекарственных веществ из биорасщепляемых глазных вставок трудно контролировать. На сегодняшний день предложены различные методы: использование новых перспективных биорастворимых материалов; изменение составов путем введения различных вспомогательных веществ для увеличения или уменьшения скорости эрозии вставки (анионные ПАВ ускоряют процесс эрозии, катионные – замедляют его). Удачными биоэрозийными материалами для офтальмологического использования являются полиортоэфиры и полиортокарбонаты. При высвобождении лекарства из таких систем важным является его контакт со слезной жидкостью, включая поверхностную биоэрозию матрицы. Основная польза этих биоэрозийных полимеров заключается в возможности модуляции скорости эрозии путем модификации их конечной структуры в течение синтеза. 14. Глазные пленки 15. Ламелы, минимсы Глазные пленки (membrsnulae ophthalmicae) – твердые пластинки овальной формы c ровными краями, размером 6,0–9,0 мм в длину, 3,0–4,5 мм в ширину, толщиной 0,35 мм и средней массой 0,015. Получают из биорастворимого и совместимого с тканями и жидкостью глаз полимера. Широкое применение в офтальмологии получили пленки на основе различных природных и синтетических полимеров. В качестве основы для получения лечебных пленок использовались такие полимеры, как производные целлюлозы, пектиновые вещества, декстран, альгинаты, поливинилпирролидон, поливиниловый спирт и др. В пленках лекарственное вещество связано с макромолекулой с помощью слабых химических взаимодействий – водородных, ионных, координационных и др. Биосовместимые полимерные пленки оказались эффективным материалом при хирургическом лечении различных поражений глаза и в качестве полимерной матрицы для доставки лекарственных веществ в глазные ткани. Преимущества глазных пленок перед другими лекарственными формами: – точное дозирование; – пролонгированный эффект и, как следствие, уменьшение числа введений препарата; – повышение терапевтической концентрации лекарственных веществ в тканях глаза; – возможность введения препарата в любых условиях. Глазные пленки закладывают в конъюктивальный мешок, за 10–15 сек они смачиваются слезной жидкостью и становятся эластичными. Через 20–30 мин пленка превращается в вязкий сгусток полимера, который через 75–90 мин полностью растворяется, создавая тонкую полимерную равномерную пленку. В качестве пленкообразователей используют поликариламид и его сополимеры с мономерами акрилового и винилового ряда, спирт поливиниловый, Na-КМЦ. Предложена основа, состоящая из 60 частей сополимера акриламида, 20 частей винилпирролидона, 20 частей этилакрилата, 50 частей полиэтиленгликольсукцината (платификатор). Технологический процесс осуществляется следующим образом: 1) изготовление раствора полимера-носителя; 2) изготовление раствора лекарственного вещества; 3) изготовление полимерной композиции; 4) гомогенизация; 5) центрифугирование; 6) розлив полимерной композиции на подложку; 7) сушка пленки; 8) дозирование пленки. В реакторе получают 16–18 % раствор полимера. Компоненты смешивают с 96 % этанолом для их разрыхления, затем добавляют воду, смесь нагревают до 50 °С и перемешивают до полного растворения, охлаждают до 30 °С и фильтруют через слой бязи. Отдельно готовят раствор лекарственного вещества и вводят в раствор полимера. Полученный состав гомогенизируют, перемешивая в течение 1 ч, и центрифугируют 2 ч для удаления пузырьков воздуха. Полученный раствор с помощью специальной установки наносят в два слоя на поверхность металлической ленты, обработанной этанолом. Сушат в камере с 5 зонами сушки от 40 до 48 °С, охлаждают до 38 °С, и снимают пленку с металлической ленты в виде рулона диаметром 30 мм. Ее оставляют на 6–8 ч для устранения деформационных изменений, разрезают на полоски, и с помощью штампа получают пленки необходимых размеров. Упаковка – по 30 шт. в специальные пеналы-дозаторы, обеспечивающие герметичность, условия асептики при хранении и использовании. Возможно также применение контурной ячейковой упаковки в алюминиевую фольгу и поливинилхлоридную пленку по 10 шт. Стерилизуют γ-облучением при дозе 20 кГр или обработкой смесью этиленоксида с углерода диоксидом. Стерильность сохраняется в течение года. Оценка качества проводится по следующим показателям: шероховатость поверхности, наличие трещин, разрывов, эластичность, прочность, блеск. Глазные лекарственные формы одноразового применения, предназначенные для закладывания в конъюнктивальный мешок, – ламели, представляют собой небольшие желатиновые диски диаметром 3 мм, содержащие в составе желатиновой массы различные лекарственные вещества. Оригинальной глазной лекарственной формой одноразового применения следует назвать минимсы. Это небольшая емкость из высокополимерного материала, рассчитанная на небольшой объем (4–12 капель) жидкого или мазеобразного (около 0,5 г) лекарства. Форма данной емкости позволяет легко вскрыть ее, выдавить одну каплю раствора или 100 мг мази, а затем внести на слизистую оболочку в конъюнктивальный мешок одного или обоих глаз необходимое количество капель раствора или порций мази. Изготавливаются минимсы на специальной формовочной машине, использующей в качестве исходного материала гранулированный полиэтилен высокого давления, стерилизуемый окисью этилена и подаваемый на автоматическое заполнение стерильным раствором или мазью, содержащими соответствующее лекарственное вещество. После наполнения минимсы герметизируются в асептических условиях, вновь стерилизуются окисью этилена, упаковываются в фольгу или другие материалы, на упаковки наносятся требуемые данные (название лекарства, доза, дата изготовления, срок годности, серия, способ употребления и т. д.). Глазные спреи – растворы для впрыскиваний, которые наносятся на глаз бесконтактным способом. Для дозирующих аэрозолей в качестве носителя применяются азот и диоксид азота. Давление газа в баллоне регулирует подачу раствора таким образом, чтобы не травмировать глаз. Шприц-тюбик (син. сирретта) – однодозовая готовая лекарственная форма для подкожного или внутримышечного введения в полевых условиях и при оказании неотложной помощи. Состоит из полимерной ампулы со стерильным раствором лекарственного вещества, в которую запрессована стерильная инъекционная игла, герметично закрытая колпачком с мандреном. Сочетает в себе свойства лекарственной формы, первичной упаковки и изделия медицинского назначения, поэтому может рассматриваться как особая техническая лекарственная форма. |