БЖД 16. 16. Классификация негативных факторов в нефтегазовой промышленности

Скачать 307 Kb. Скачать 307 Kb.

|

|

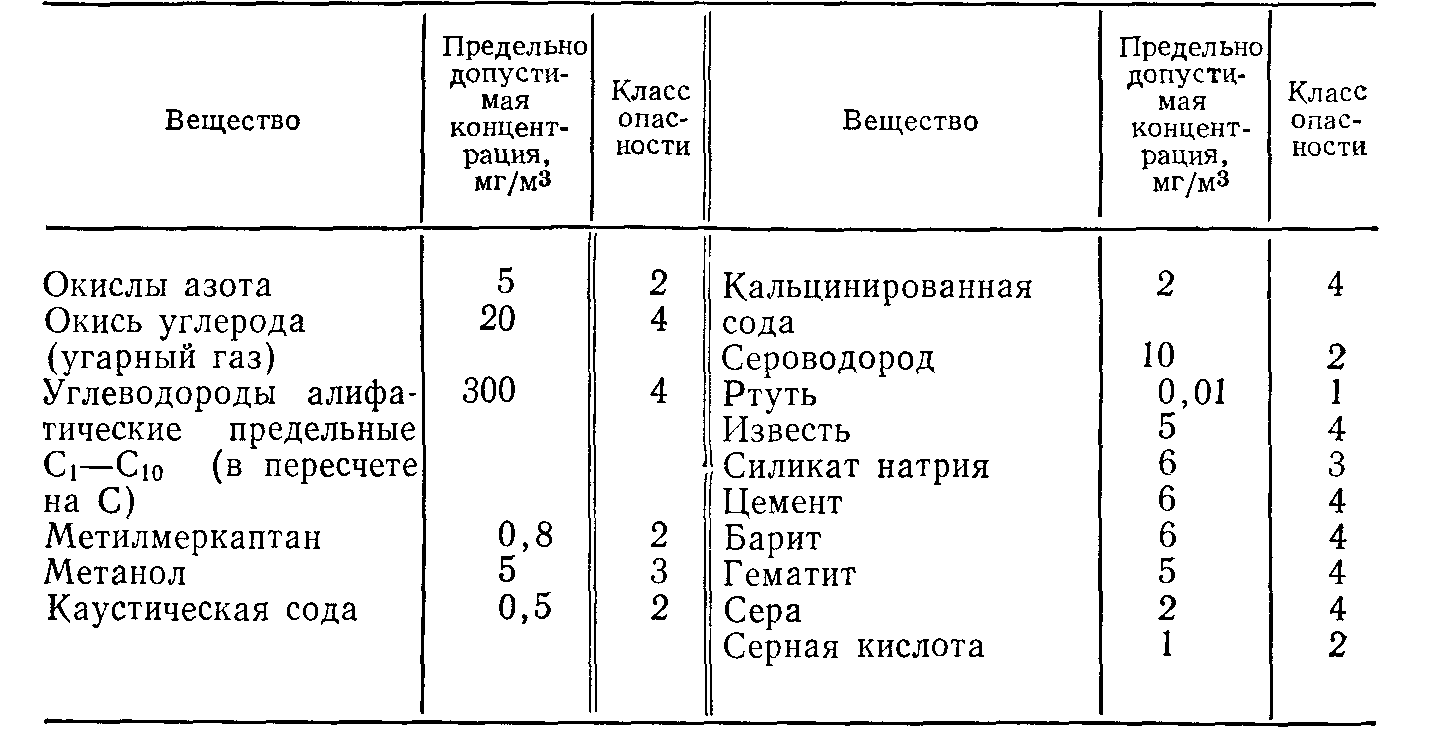

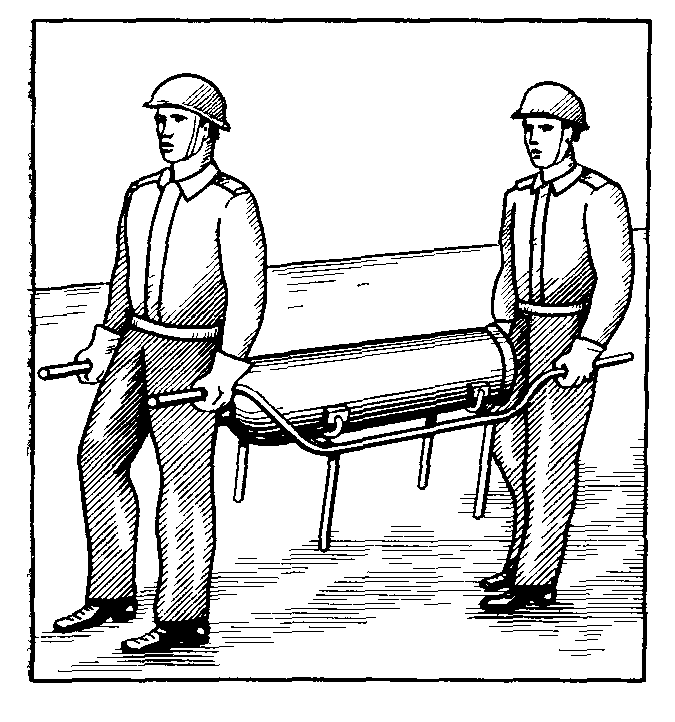

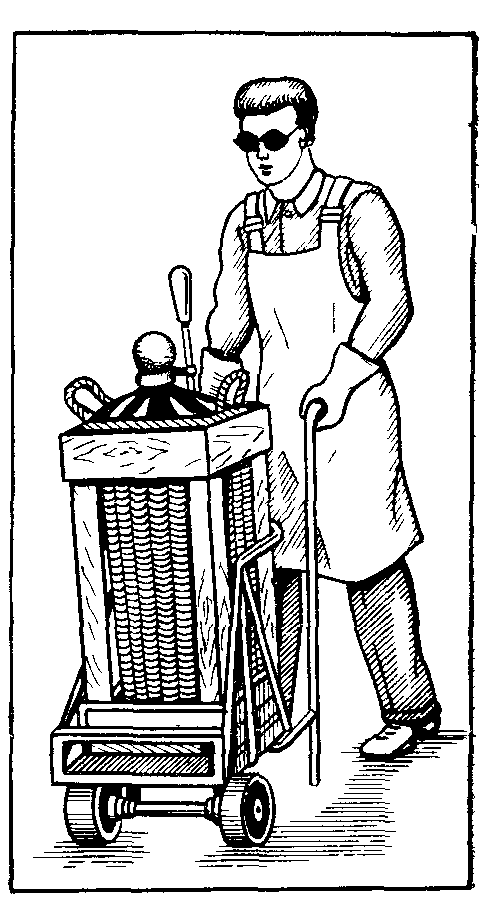

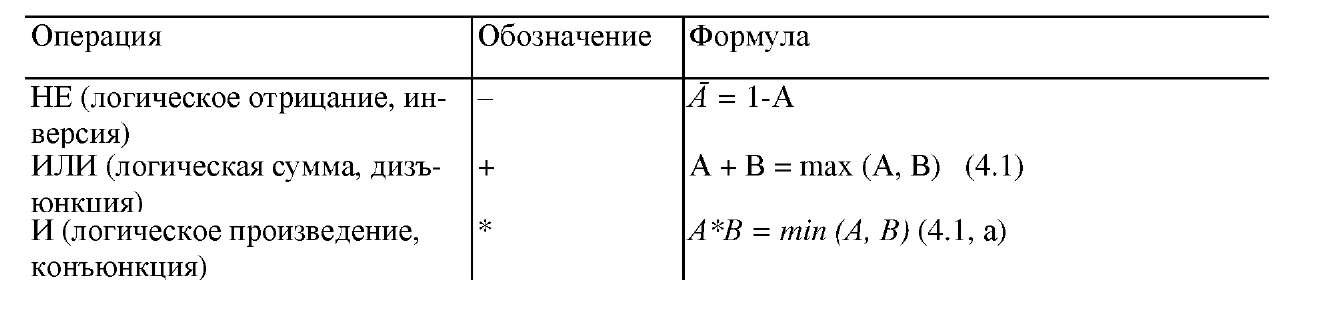

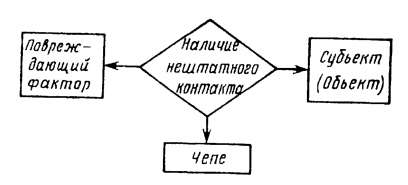

16. Классификация негативных факторов в нефтегазовой промышленности. 46. Химическое оружие. Основные виды по действию. 76. Понятия и аппарат анализа опасностей. Ответ: 16. Классификация негативных факторов в нефтегазовой промышленности. Опасности и вредности на объектах нефтяной и газовой промышленности Опасные и вредные вещества В нефтяной и газовой промышленности при неправильной организации труда и производства и несоблюдении определенных профилактических мероприятий возможно вредное воздействие «а человека нефтяных шаров, газов и других веществ, применяемых или сопутствующих производственному процессу. Многие технологические процессы в нефтяной и газовой промышленности осуществляются с применением токсичных веществ и образованием пыли. К группе токсичных относятся химические вещества, объединяемое ц группу ядов, которые при неправильной организации производства могут привести к отравлениям или наркотическим действиям. Отравления могут быть острыми — вследствие кратковременного воздействия вредных веществ, поступивших в организм в значительном количестве; хроническими — развивающимися в результате постепенного продолжительного действия токсичных веществ, поступающих в организм малыми дозами. Токсичность вещества зависит от его химического состава и строения, физико-химических свойств, концентрации и путей проникновения в организм. Промышленные яды проникают в организм человека главным образом через органы дыхания, а также через желудочно-кишечный тракт и кожу. Проникновение токсичных веществ через органы дыхания наиболее опасно в связи с тем, что слизистые оболочки полости носа, рта и глотни обладают большой всасывающей способностью. Условно, по характеру действия на отдельные ткани и системы организма, токсичные вещества делятся на следующие группы: нервные (нейротроные) яды; яды крови, реагирующие с гемоглобином крови, нарушающие костно-мозговое кро- вотворение и изменяющие формулу крови; печеночные (гепа- тотроные) яды; ферментные яды; канцерогенные яды; яды, прижигающие и раздражающие кожу и слизистые оболочки. Яды могут воздействовать на организм человека как в отдельности, так и комбинированно. Комбинированное действие ядов подразделяется на три основных типа: одно вещество усиливает действие другого; одно вещество ослабляет действие другого; действие вещества в комбинации суммируется в аддитивное действие. Эффектом суммации обладают сернистый газ и двуокись азота; сернистый газ и сероводород; серный газ и сернистый ангидрид; аммиак и окислы азота и многие другие. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентрации не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле где С1, С2,… Сп — фактические концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе; ПДК1, ПДК2, … ПДКn — предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. ГОСТ 12.1.005—76 устанавливает предельно допустимые концентрации (ПДК) (табл. 1) для ядовитых веществ, пыля, аэрозолей в рабочей зоне и на территории промышленных предприятий, в атмосферном воздухе населенных пунктов. Таблица 1 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Промышленные яды разделены на четыре класса с учетом вредностей и ПДК: вещества чрезвычайно опасные (ртуть металлическая, свинец, фосфористый водород, тетраэтилсвинец и др.); вещества высокоопасные (окислы азота, анилин, мышьяковистый водород, сероводород, серный ангидрид, окись этилена и др.); вещества умеренно опасные (аминопласты, дивинил капролактан, толуол, метанол, уксусная кислота, окись цинка и др.); вещества малоопасные (ацетон, бензин, дивинил, изобутилен, керосин, этиловый спирт, циклогексан, этиловый эфир и другие). Эта классификация имеет важное практическое значение. В определенных условиях добываемая нефть, природные нефтяные газы и содержащиеся в них сернистые соединения, а также многие вещества и продукты, используемые на нефтяных и газовых промыслах (бензин, керосин, дизельное топливо, метанол, аммиак, ацетон, этиловая жидкость, соляная кислота, едкий калий, окись углерода, карбид кальция, ртуть, эпоксидные смолы и т. д.), могут проявить свое токсическое действие. Основными элементами, входящими в состав нефтей и природных нефтяных газов, являются углерод и водород (суммарное содержание их составляет 96-99,5%). Помимо этих основных элементов нефти содержат: кислород, серу, азот и зольные вещества. Пары нефти и продуктов ее переработки, а также углеводородные газы действуют главным образом на центральную нервную систему. Признаки отравления этими веществами чаще всего проявляются в головокружении, сухости во рту, головной боли, тошноте, сердцебиении, общей слабости и потере сознания. Наиболее опаоными отравляющими свойствами обладают нефти, содержащие значительные количества сернистых соединений, и особенно сероводорода. Опасность отравления при обращении с многосернистыми нефтями состоит в комбинированном воздействии углеводородов и сероводородов. Поэтому при обращении с ними принимаются особые меры предосторожности, описываемые в специальных инструкциях. Бензин — наиболее токсичный продукт нефтепереработки. Вдыхание человеком больших концентраций паров бензина в течение нескольких минут создает опасность для его жизни. При меньших концентрациях отравление происходит не сразу: вначале пострадавший ощущает головокружение, сердцебиение, слабость, иногда возникает состояние опьянения, а затем наступает потеря сознания. Если пострадавшего своевременно не вывести на свежий воздух и не оказать необходимую помощь, то он может умереть. Хронические отравления бензином возможны при длительном контакте работающего с относительно небольшими концентрациями паров этого нефтепродукта и выражаются в постоянной головной боли, головокружении и других нервных расстройствах. При воздействии на кожу человека бензин обезжиривает ее и может вызвать кожные заболевания — дерматиты и экземы. При вдыхании человеком предельно допустимая концентрация паров растворителя и керосина (в пересчете на С) составляет 300 мг/м3 и топливного бензина — 100 <мг/м3. Керосин действует на организм человека значительно слабее, чем бензин. Хронические отравления парами керосина возможны при длительном контакте с ними. Мазут и смазочные масла практически не оказывают общего вредного воздействия на организм, так как летучесть их паров при обычной температуре невелика, но могут оказывать вредное влияние на кожу человека. Метан (СН4) — газ, входящий в состав нефтяного и природного газов. Он не имеет ощутимого запаха, неядовит. При содержании в воздухе около 10% метана человек испытывает недостаток кислорода, а при большем содержании может наступить удушье. Сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан) относятся к числу неядовитых. Вдыхание их в небольшом количестве не оказывает заметною действия на организм человека. Вдыхание воздуха, в котором содержится около 10% пропана или бутана, вызывает головокружение. Метанол (СН3ОН) (метиловый спирт) может поступить в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы. Метиловый спирт — яд нервной и сосудистой систем, способен накапливаться в организме, вызывая необратимые изменения нервной системы, приводит к перерождению зрительного нерва, к резкому снижению зрения и даже к полной слепоте. Предельно допустимая концентрация метилового спирта в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м3. Диэтиламин (С2Н5)2 весьма токсичен, действует на кровь, кроветворные органы и на центральную нервную систему. Предельно допустимая концентрация — 30 мг/м3. Сероводород (H2S) — бесцветный ядовитый газ с характерным запахом тухлых яиц, который резче ощущается при малых концентрациях (1:1 000 000), а при больших концентрациях ощущение запаха сероводорода почти незаметно, так как наступает частичный паралич окончаний нерва органа обоняния. Плотность сероводорода по отношению к воздуху равна 1,19, поэтому он легко скапливается (особенно в холодное время) в низких местах (ямах, колодцах, траншеях, подвалах и т.п.); сероводород легко растворяется в воде. В организм сероводород попадает через дыхательные пути, а при заглатывании может попасть и в желудок; проникновение его в организм человека возможно и через кожу. При острых отравлениях сероводородом (концентрация H2S более 1000 мг/м3) возможны мгновенная остановка дыхания и паралич сердца. В результате отравления сравнительно небольшими концентрациями H2S возникают судороги мышц, посинение лица, вялая реакция зрачков на свет, учащенный пульс, рвота, сильное снижение кровяного давления, хрипы легких, ослабление слуха, памяти, сонливость и ряд других заболеваний. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе составляет 10 мг/м3; в смеси с углеводородами C1 — С3 — 3 мг/м3. Окись углерода (СО) — бесцветный газ с очень слабым запахом, немного легче воздуха, содержится в продуктах неполного сгорания топлива, в том числе и горючих газов. Окись углерода — чрезвычайно токсичный газ. При объемном содержании его в воздухе: 0,1% через 21 ч появляются головная боль, тошнота, недомогание; 0,5% — через 20-30 мин опасное отравление; 1% — после нескольких вдохов наступает потеря сознания, а через 1-2 мин возможен смертельный исход. Действие окиси углерода заключается в том, что она вытесняет кислород из гемоглобина крови, вступает с ним в соединение, образуя карбоксигемоглобин, вследствие чего наступает удушье. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в воздухе рабочей среды — 20 мг/м3. Кислоты, особенно концентрированные, оказывают прожигающее и раздражающее действие на кожу и подкожные ткани и вызывают их обезжиривание. По быстроте действия кислоты условно располагаются в следующем убывающем порядке: смесь азотной и соляной кислот, азотная кислота, серная, плавиковая, соляная, уксусная и т.д. Как правило, кислота разрушает поверхностные слои тканей, так как под ее действием происходит свертывание белковых тел и тем самым создается препятствие для более глубокого проникновения кислоты в ткани. Серная кислота при попадании на кожу человека вызывает тяжелые химические ожоги вплоть до ее обугливания. Особенно опасно попадание ее в глаза. Пары серной кислоты вызывают раздражение верхних дыхательных путей, кашель, затруднение дыхания, спазмы голосовой щели. Предельно допустимая концентрация в воздухе паров серной кислоты — 1 мг/м3. При ожогах щелочами происходят омыление жирового слоя кожи, обезвоживание тканей и растворение белковых веществ. Степень химического ожога зависит от активности вещества, его концентрации, температуры, продолжительности воздействия и других факторов. Случаи химических ожогов кислотами и щелочами чаще всего происходят во время приготовления их растворов, при переноске стеклянной посуды с концентрированными кислотами и щелочами, а также при отборе проб. Характер и степень нарушения нормальной деятельности организма зависят не только от токсических свойств данного вещества, но и от концентрации ею и продолжительности воздействия на человека. Такое воздействие может быть местным или общим. Местное воздействие отличается тем, что болезненные изменения происходят в месте соприкосновения вредного вещества с телом человека (ожог, обмораживание). Общее воздействие вредного вещества проявляется после его проникновения в организм. При этом имеются ядовитые вещества, которые оказывают вредное воздействие на все органы и ткани человека, и вещества, оказывающие вредное воздействие преимущественно на отдельные органы (например, на гортань, печень, центральную нервную систему). Наиболее распространенные токсичные вещества, кроме отмеченных выше, — аммиак, ацетон, этиловая жидкость, едкий калий, эпоксидные смолы, карбид кальция, ртуть. Аммиак (NH3) — бесцветный газ с характерным резко раздражающим запахом Токсическое действие аммиака выражается раздражением верхних дыхательных путей. В случаях легкого отравления появляются насморк, чихание, першение в горле, потеря голоса, боли в груди и т. д. Все эти явления быстро проходят, и через 3-5 дней наступает полное выздоровление. При острых отравлениях средней тяжести и тяжелых наступают сильный насморк, чихание, жжение и боли в горле, кашель, чувство удушья, тошнота, головные боли, раздражения глаз. При длительном воздействии небольших концентраций аммиака наблюдаются хронические отравления в виде катара верхних дыхательных путей, умеренного малокровия и др. Предельно допустимая концентрация NH3 — 20 мг/м3. Ацетон — бесцветная, весьма летучая жидкость с резким запахом. Поступает в организм через органы дыхания и кожу, редко — при приеме внутрь. Выделяется через легкие и почки. Ацетон — слабый наркотический яд, обладающий сильным раздражающим действием на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз, кожу. При острых отравлениях отмечаются признаки раздражения слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожи, состояние опьянения, общая слабость, тошнота, чувство жжения в горле и носу, болезненный кашель, слезоточение, головная боль, а иногда и обморочные состояния. При приеме внутрь появляются чувство жжения во рту, тошнота, рвота, состояние опьянения. При хроническом отравлении отмечаются воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, появляются головная боль, расстройство сна, понижение аппетита. Предельно допустимая концентрация ацетона в воздухе рабочей зоны — 200 мг/м3. Этиловая жидкость — сильный яд, представляющий собой смесь тетраэтилсвинца (ТЭС), бромистого этила и хлорнафталина, применяется как антидетонационная добавка к бензиновому топливу. ТЭС поражает нервную систему и другие органы человека, особенно печень; обладает нерезким приятным запахом, поэтому часто бывает трудно обнаружить его присутствие в воздухе При работе с этиловой жидкостью строго соблюдаются специальные инструкции по предупреждению отравлений, защите органов дыхания и кожи (вентиляция рабочего помещения, герметизация оборудования, дистанционное управление производственными операциями и др.). Предельно допустимая концентрация ее составляет 0,005 мг/м3. Едкий калий (КОН) оказывает вредное действие на слизистые оболочки, кожу, а при вдыхании шаров некоторых щелочей может произойти отравление. В результате длительного воздействия концентрированного раствора КОН на кожу человека возможны ожоги всех степеней, а при умеренных концентрациях наблюдается обезжиривание. Длительное воздействие КОН на кожу обусловливает набухание и размягчение верхнего покрова кожи (эпидермиса), ее болезненную сухость и приводит иногда к заболеваниям кожи (дерматитам), а на местах с нарушенной целостностью рогового покрова появляются изъязвления, называемые «прижогами». Эпоксидные смолы (ЭД-6, ЭД-5 и др.) применяют в виде компаундов, пластических масс, клеев, лаков для заливки электрических приборов и аппаратуры, специального исполнения печатных плат, электрических деталей (конденсаторов, сопротивлений и т.п.). При использовании эпоксидных смол воздух рабочих помещений может загрязняться парами эпихлоргидрина, толуола и других наполнителей, отвердителей и растворителей. Летучие соединения из эпоксидных смол обладают токсическим действием на нервную систему и печень, а эпоксидные смолы вызывают кожные заболевания (дерматиты и экземы) ее только при непосредственном контакте с ними, но и при действии низких концентраций паров указанных продуктов Предельно допустимая концентрация толуола в воздухе - 50 мг/м3, эпихлоргидрина— 1 мг/м3. Карбид кальция (СаС2), как и все щелочи, может вызвать заболевание кожи — дерматит. Ртуть, а также ее соединения чрезвычайно ядовиты. Ее пары в 7 раз тяжелее воздуха, они очень летучи Ртуть в воде нерастворима. Она проникает в организм в основном через дыхательные пути, а иногда через кожу. Острые отравления наблюдаются очень редко и характеризуются болями в животе, расстройством пищеварения, поражением почек. Ртуть, попавшая в организм человека, вызывает металлический привкус во рту, запах изо рта, слюнотечение, боль при жевании, синеватое окрашивание и кровоточивость десен, появление темной каймы на деснах и губах, желудочные заболевания, головные боли, подергивание в (руках и ногах. Предельно допустимая концентрация паров металлической ртути в воздухе рабочей зоны составляет 0,01 мг/м3. Работы по погрузке, разгрузке и перемещению ядовитых и опасных грузов Работы по погрузке, разгрузке и перемещению ядовитых и опасных грузов на предприятиях нефтяной и газовой промышленности занимают довольно значительный объем. На этих предприятиях приходится грузить, разгружать и перемещать баллоны со сжиженными и сжатыми газами, емкости с химреагентами, агрессивными жидкостями, сыпучими ядовитыми веществами и др. Баллоны со сжиженными или сжатыми газами перемещают только на специальных носилках (рис. 1) или тележках.  Рис. 1. Способ перемещения баллонов со сжиженными или сжатыми! газами Рабочие не должны переносить на себе баллоны со сжатым или сжиженным газом и бутыли с агрессивными жидкостями, так как при ударе и падении баллоны могут взорваться, а бутыли разбиться и вылившаяся жидкость может стать причиной тяжелых ожогов грузчиков. Перед переносом бутыли или другую тару следует тщательно осмотреть. При обнаружении повреждения необходимо от руководителя работ получить указание о безопасном способе транспортирования. Бутыли с кислотами и другой агрессивной жидкостью, бочки, барабаны и ящики с едкими веществами перемещают только на тележках (рис. 2) или переносят вручную двое рабочих, держа ручки тары (корзины, ящика) с двух сторон. Тачки, тележки, носилки и другие приспособления для транспортирования тары с агрессивными жидкостями должны быть оборудованы гнездами по размеру тары, а стенки гнезд обиты мягким материалом (войлоком и т. п.).  Рис. 2. Способ транспортировки бутылей с агрессивными жидкостями Тару с агрессивными жидкостями погружают или разгружают на транспортные средства (автомашины, железнодорожные вагоны) с настилов, расположенных на одном уровне с грузовой плоскостью автомобиля, прицепа или вагона. Стеклянную тару с кислотами и едкими жидкостями размещают только стоя, горловиной вверх. Кроме того, каждую тару прикрепляют к кузову автомобиля или к платформе железнодорожного вагона так, чтобы во время движения она не только не опрокинулась, но и не переместилась. После транспортирования агрессивных жидкостей и их разгрузки автомобили должны быть очищены и отправлены на промывку. Нельзя перемещать, грузить или перевозить тару с агрессивными жидкостями, а также баллоны со сжатым или сжиженным газом механическими подъемниками (за исключением вертикальных лифтов, шахтоподъемников). Особо опасны работы, связанные с разливом кислот и легковоспламеняющихся жидкостей. Разливать кислоты можно только с принудительным наклоном бутыли, на горлышко которой надевают специальную насадку, предотвращающую разбрызгивание кислоты. Бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости можно разливать только в герметически закрывающуюся металлическую тару и лишь при помощи насосов через мелкую сетку. Нельзя наливать эти жидкости ведрами, а также пользоваться сифонами с отсасыванием ртом. 46. Химическое оружие. Основные виды по действию. Химическое оружие — это оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах отравляющих веществ и средства их применения: снаряды, ракеты, мины, авиационные бомбы, ВАПы (выливные авиационные приборы). Применение химического оружия несколько раз запрещалось различными международными договоренностями: Гаагской конвенцией 1899 г., статья 23 которой запрещает применение боеприпасов, единственным предназначением которых было вызывать отравление живой силы противника. Женевским протоколом 1925 года. Женевской конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. Виды Химического оружия: Химическое оружие различают по следующим характеристикам: — характеру физиологического воздействия ОВ на организм человека — тактическому назначению — быстроте наступающего воздействия — стойкости применяемого ОВ — средствам и способам применения По характеру физиологического воздействия на организм человека выделяют шесть основных типов отравляющих веществ: Отравляющие вещества нервно-паралитического действия, воздействующие на центральную нервную систему. Целью применения ОВ нервно-паралитического воздействия является быстрый и массовый вывод личного состава из строя с возможно большим числом смертельных исходов. К отравляющим веществам этой группы относятся зарин, зоман, табун и V-газы. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия. Они наносят поражение главным образом через кожные покровы, а при применении их в виде аэрозолей и паров — также и через органы дыхания. Основные отравляющие вещества — иприт, люизит. Отравляющие вещества общеядовитого действия. Попадая в организм, они нарушают передачу кислорода из крови к тканям. Это одни из самых быстродействующих ОВ. К ним относятся синильная кислота и хлорциан. ОВ удушающего действия поражают главным образом легкие. Главные ОВ — фосген и дифосген. ОВ психохимического действия способны на некоторое время выводить из строя живую силу противника. Эти отравляющие вещества, воздействуя на центральную нервную систему, нарушают нормальную психическую деятельность человека или вызывают такие психические недостатки как временная слепота, глухота, чувство страха, ограничение двигательных функций. Отравление этими, в дозах вызывающих нарушения психики, веществами не приводит к смерти. ОВ из этой группы — инуклидил-3-бензилат (BZ) и диэтиламид лизергиновой кислоты. Отравляющие вещества раздражающего действия или ирританты (от англ. irritant — раздражающее вещество). Раздражающие вещества относятся к быстродействующим. В то же время их действие, как правило, кратковременно, поскольку после выхода из зараженной зоны признаки отравления проходят через 1 — 10 мин. Смертельное действие для ирритантов возможно только при поступлении в организм доз, в десятки- сотни раз превышающих минимально и оптимально действующие дозы. К раздражающим ОВ относят слезоточивые вещества, вызывающие обильное слезотечение и чихательные, раздражающие дыхательные пути (могут также воздействовать на нервную систему и вызывать поражения кожи). Слезоточивые вещества — CS, CN, или хлорацетофенон и PS, или хлорпикрин. Чихательные вещества — DM (адамсит), DA (дифеннлхлорарсин) и DC (дифенилцианарсин). Существуют ОВ, совмещающие слезоточивое и чихательное действия. Раздражающие ОВ состоят на вооружении полиции во многих странах и поэтому классифицируются как полицейские, либо специальные средства несмертельного действия (спецсредства). В 1993 году Россия подписала, а в 1997 ратифицировала конвенцию о запрещении химического оружия. В связи с этим была принята программа уничтожения запасов химического оружия, накопленного за многие годы его производства. Первоначально программа была рассчитана до 2009 года, однако в связи с недофинансированием в программу были внесены изменения. В настоящий момент программа рассчитана до 2012 года. Войны проходившие с применением химического оружия: Первая мировая война Рифская война Вторая итало-эфиопская война Вторая японо-китайская война Война во Вьетнаме Гражданская война в Севернм Йемене Ирано-иракская война Ирако-курдский конфликт Иракская война 76. Понятия и аппарат анализа опасностей. Предмет анализа опасностей. Объектом анализа опасностей является система «человек – машина – окружающая среда (ЧМС)», в которой в единый комплекс, предназначенный для выполнения определенных функций, объединены технические объекты, люди и окружающая среда, взаимодействующие друг с другом. Самым простым является локальное взаимодействие, которое осуществляется при контакте человека с техникой в домашних условиях, на работе и во время движения, а также взаимодействие между отдельными промышленными предприятиями. Далее можно выделить межрегиональное и глобальное взаимодействие. Взаимодействие может быть штатным и нештатным. Нештатное взаимодействие объектов, входящих в систему ЧМС, может выражаться в виде чепе. Излагаемый ниже аппарат анализа опасностей построен на следующих определениях. Чепе - нежелательное, незапланированное, непреднамеренное событие в системе ЧМС, нарушающее обычный ход вещей и происходящее в относительно короткий отрезок времени. Несчастный случай - чепе, заключающееся в повреждении организма человека. Отказ - чепе, заключающееся в нарушении работоспособности компонента системы. Инцидент - вид отказа, связанный с неправильными действиями или поведением человека. Анализ опасностей делает предсказуемыми перечисленные выше чепе и, следовательно, их можно предотвратить соответствующими мерами. К главным моментам анализа опасностей относится поиск ответов на следующие вопросы. Какие объекты являются опасными? Какие чепе можно предотвратить? Какие чепе нельзя устранить полностью и как часто они будут иметь место? Какие повреждения неустранимые чепе могут нанести людям, материальным объектам, окружающей среде? Анализ опасностей описывает опасности качественно и количественно и заканчивается планированием предупредительных мероприятий. Он базируется на знании алгебры логики и событий, теории вероятностей, статистическом анализе, требует инженерных знаний и системного подхода. Основные понятия. Чепе и высказывания обычно обозначают прописными буквами А, В, С, D и т. д., полагая, например, А= 1, если чепе А произошло или высказывание А истинно, и А == 0, если чепе не произошло или высказанное ложно. Тождественно истинное высказывание и чепе, которое происходит всегда (достоверное событие), обозначают через I, а тождественно ложное высказывание и невозможное чепе - через 0. Для этих элементов всегда имеем: 1=1, 0= 0. В табл. 1 представлены основные операции, которые могут быть применены к элементам А, В - чепе или высказываниям. С помощью этих операций строят логические функции, которые в анализе опасностей преобразуют определенным образом. Часто эти преобразования осуществляют, используя карты Карно. Таблица 1. Двухместные операции над высказываниями и чепе   Примечание. Для упрощения записи знак • часто опускают, например, вместо А* В* С пишут ABC Карта Карно состоит из квадратных ячеек, каждая из которых соответствует одному из 2n одночленов, порожденных n переменными. На рис.1 представлена карта Карно для трех переменных. Значения переменных обозначают с внешней стороны карты посредством цифр двоичной системы счисления: 1 соответствует прямому значению переменной, 0-инверсионному. Например, пересечение значений XY = 01 и Z = 1 соответствует конъюнкцииX*Y*Z.  Рис.1. Карта Карно для трех переменных Карты Карно обычно заполняют в следующем порядке. Преобразуют логическую функцию к дизъюнкции конъюнктивных составляющих, которые обычно располагают в алфавитном порядке и нумеруют. В ячейках, соответствующих первой конъюнктивной составляющей, ставят единицы, затем находят ячейки, соответствующие второй конъюнктивной составляющей, и если среди них есть ячейки, в которых не проставлена единица, то последнюю проставляют. После чего переходят к нахождению ячеек следующей конъюнктивной составляющей. Таким образом, все конъюнктивные составляющие функции оказываются нанесенными на карту Карно. Таблица 2. Группы чепе-несчастий  В качестве примера на рис. 4.2 показаны этапы построения (I-V) карты Карно для функций F(A,B,C,D) = A*C*D+A*B*C+A*B*D+C*D В дальнейшем будут рассматриваться только те события, которые относятся к разряду случайных. Катастрофы, аварии, несчастные случаи образуют группу чепе, которую будем называть чепе-несчастьями или сокращенно-н-чепе. Отказы и инциденты обычно предшествуют н-чепе, но могут иметь и самостоятельное значение. Группы н-чепе даны в табл.2. Согласно принятой терминологии произведениеN*A=K, где К обозначает катастрофу. Все н-чепе определяются как повреждения. Вопрос состоит в том, что считать повреждением. Например, повреждение организма может привести к летальному исходу. Однако в других случаях повреждение может быть таким, что его трудно или невозможно будет диагностировать (например, при взрыве установки в рабочего попало мягкое резиновое уплотнение). В настоящее время отсутствует единица «количества повреждения», так как вред и степень повреждения часто нельзя или трудно измерить (см. ниже). С точки зрения анализа опасностей существенным является то, что любое «нулевое повреждение» принимается во внимание и исследуется (рис. 3).  Рис. 2. Пример построения карты Карно Для усвоения принятой терминологии приводим примеры с пешеходом. Пешеход, видя на своем пути арбузную корку, осторожно, чтобы не столкнуться с другими прохожими, переступил через нее и, не сбавляя хода, продолжил путь. Пешеход наступил на арбузную корку, поскользнулся, но удержал свое равновесие и, не столкнувшись с прохожими, без повреждений продолжил путь. Пешеход, несший бутылку кефира, наступил на арбузную корку, поскользнулся, уронил и разбил бутылку, но удержался на ногах и, не причинив себе повреждений пошел дальше. Пешеход наступил на арбузную корку, поскользнулся, упал, порезав при этом палец. Пешеход наступил на арбузную корку, поскользнулся, упал, сломал руку и разбил бутылку. Согласно нашим определениям имеем: 1-отсутствие чепе; 2- наличие чепе (инцидент); 3 -авария; 4 -несчастный случай; 5 -катастрофа; 3, 4, 5 -чепе-несчастья. Существуют другие классификации чепе. Например, по видам несчастных случаев нормативные документы определяют чепе следующим образом. Повреждение тканей классифицируется как травма, ожог или обморожение, повреждение организма при острых заболеваниях - как отравление, тепловой удар или острое профессиональное заболевание. Повреждение организма может привести к летальному исходу. Эта классификация представлена в табл. 3. Логическая формула имеет вид: N=T+Z+D.  Рис. 3. Схема возникновения повреждения Рассмотрим такие понятия, как опасность, повреждающий фактор и ущерб. Слово опасность имеет несколько оттенков. В конструкциях: «существует опасность взрыва, ожога и т д.» речь прежде всего идет о возможности наступления соответствующего чепе. Здесь опасность и возможность как бы синонимы. В конструкциях типа: «опасность представляет сосуд под давлением», «опасность представляет короткое замыкание в электрической цепи» на первый план выводится отрицательная эмоция - страх. Здесь слова «опасность представляет» созвучны со словами «страх (угрозу) вызывает». Наконец, в предложениях: «основные опасности: движущиеся части (машины и оборудование), влажность, радиация...» под опасностью понимают что-то вполне материальное. Поэтому имеет смысл понятие «опасность» рассматривать как возможность чепе- несчастья и тех чепе, которые к нему ведут. Список литературы 1. Белов С.В., Девисилов В.А., Козьков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Высшая школа, 2002. 2. Куцин П.В. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. – М.: ТОО «Авангард», 2003. |