19-24 Философия. 19. Сознание как отражение бытия

Скачать 40.77 Kb. Скачать 40.77 Kb.

|

|

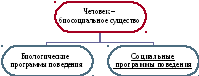

19.Сознание как отражение бытия. Функции сознания Сознание есть высшая интегрирующая форма психики, результат общественно-исторических условий формирования человека в трудовой деятельности, при постоянном общении (с помощью языка) с другими людьми. В этом смысле сознание есть «общественный продукт», сознание есть не что иное, как осознанное бытие. Характеристики сознания человека как отражения бытия. Первая его характеристика дана уже в самом его наименовании: сознание, т.е. совокупность знаний об окружающем нас мире. В структуру сознания, таким образом, входят важнейшие познавательные процессы, с помощью которых человек постоянно обогащает свои знания. Нарушение, расстройство, не говоря уже о полном распаде любого из психических познавательных процессов, неизбежно становится расстройством сознания. Вторая характеристика сознания — закрепленное в нем отчетливое различение субъекта и объекта, т.е. того, что принадлежит «я» человека и его «не-я». Человек, впервые в истории органического мира выделившийся из него и противопоставивший себя ему, сохраняет в своем сознании это противопоставление и различие. Он - единственный среди живых существ способен осуществлять самопознание, т.е. обратить психическую деятельность на исследование самого себя: человек производит сознательную самооценку своих поступков и себя самого в целом. Отделение «я» от «не-я» - путь, который проходит каждый человек в детстве, осуществляется в процессе формирования самосознания человека. Третья характеристика сознания — обеспечение целеполагающей деятельности человека. Приступая к какой-либо деятельности, человек ставит перед собой те или иные цели. При этом складываются и взвешиваются ее мотивы, принимаются волевые решения, учитывается ход выполнения действий и вносятся в него необходимые коррективы и т.д. Невозможность осуществлять целеполагающую деятельность, ее координацию и направленность в результате болезни или по каким-то иным причинам рассматриваются как нарушение сознания. Наконец, четвертая характеристика сознания - наличие эмоциональных оценок в межличностных отношениях. И здесь, как и во многих других случаях, патология помогает лучше понять сущность нормального сознания. При некоторых душевных заболеваниях нарушение сознания характеризуется расстройством именно в сфере чувств и отношений: больной ненавидит мать, которую до этого горячо любил, со злобой говорит о близких людях и т.д. Что же касается философских характеристик сознания, то сознание в современной трактовке - это способность направлять свое внимание на предметы внешнего мира и одновременно сосредоточиваться на тех состояниях внутреннего духовного опыта, которые сопровождают это внимание; особое состояние человека, в котором ему одновременно доступен и мир и он сам. Функции сознания: Познавательная Прогноза, предвидения, целепологания Доказательства истинности знания Ценностная Коммуникативная Регулятивная 20.Философия эпохи Возрождения. Специфика нового философского направления – отказ от раболепного поклонения Богу, как высшему Творцу, и возврат к идеалам Древнего Рима. Он характеризовался гуманизмом – течением, исповедующим принципы личностной свободы, индивидуализма и равенства. Человек – новый предмет изучения в 14 веке, и он же – основной источник знаний. Основы философии эпохи Возрождения: Антропоцентризм, созданный на постулатах античного гуманизма. Человек – основа мироздания. Согласно представлениям гуманистов, Бог наделил первого человека Адама свободой воли, возможностью самостоятельно определять свою судьбу. Приоритетное внимание развитию науки. Познание – способ понимания мира, его устройства и скрытых свойств. Особое внимание уделялось географии, физике, математике и литературе. Натурфилософия, как единственное восприятие мира. Согласно ей, природа – цельный организм, ни один предмет не может существовать сам по себе. Познать все природные процессы и явления можно только через сравнение и противопоставление. Знаменитый натурфилософ Парацельс рассматривал природу сквозь призму алхимии – оккультного направления, призванного управлять силами природы с помощью тайных знаний. Пантеизм – религиозное учение, согласно которому Бог равен природе, сливается с ней в единое целое. Оно было призвано объединить науку и церковь, отвергавшую любые попытки поставить под сомнение христианские догмы. Благодаря пантеизму, стало возможным прогрессивное развитие физики, химии, медицины. Основоположниками философии Ренессанса стали не признанные философы того времени, а представители богемы: поэты, реторы, педагоги, ученые. Новая культура зарождалась в коммунах, домах патрициев и на уличных собраниях. Она распространялась быстро и охотно принималась представителями разных слоев населения, несмотря на активное противодействие Церкви. Периоды и их ключевые достиженияЭпоху Возрождения разделяют на 3 периода. Каждый из этих периодов философии имеет своих знаменитых последователей: Гуманистический этап. Начался в середине 14 века и продлился до середины 15 века. Ранний век развития философии Возрождения акцентирует внимание на человеке, как творце. Он достоин счастливой жизни и должен к ней стремиться. Высшая задача человека – уподобиться Богу. Неоплатонический этап. Продлился с середины 15 века до середины 16 века. Философы стремились объединить в общественном сознании образ Бога и человека. Вопреки церковным представлениям о ценности загробной жизни, они выдвигали идею о смертности души. Высказывались революционные призывы свержения правящего режима и установления социального равенства. Натурфилософский этап. Начался ближе к концу 16 века и закончился к Натурфилософский этап. Начался ближе к концу 16 века и закончился к середине 17 века. В этот период, активно развивались естественные науки. Впервые была выдвинута теория о бесконечности Вселенной. К концу 17 века, окончательно сформировалось восприятие Бога и Вселенной, как единого целого. Попытки Церкви запретить распространение нового восприятия не увенчались успехом. Основные идеи философии Возрождения распространялись, несмотря на появление инквизиции, постоянные гонения и казни. Идеологии и их последователиВ основу идеологий легли древнегреческие представления о мире и человеке. Среди многочисленных течений, зародившихся в начале 15 века, можно выделить 4 основных направления. Идеологии эпохи Возрождения: Гуманизм. Этическая позиция, предполагавшая наличие у человека права на самоопределение. Секуляризм. Социально-политическое движение, предполагавшее разделение церкви и правительства. Гелиоцентризм. Согласно этому учению, Солнце – центр системы мира. Земля вращается вокруг него и подчиняется его влиянию. Гелиоцентризм зародился во времена античности, а в эпоху Возрождения был переосмыслен и получил широкое распространение. Неоплатонизм. Направление философии, основанное на учении Платона, древнегреческого философа. Оно базируется на идеях космической иерархии и восхождении души к уровню первоистока – Бога. ПоследователиСреди знаменитых философов эпохи Возрождения, присутствуют следующие: Н. Макиавелли. Он стал первым философом, критиковавшим и отвергшим идею теократии – непосредственного влияния Церкви на правящую монархию. Согласно идеям Макиавелли, государство должно базироваться на светском принципе управления. По его мнению, человек алчен по своей сути и стремится к эгоистичному удовлетворению своих желаний. Только государство, построенное на ненасильственных методах управления, отсутствие коррупции и развитая юриспруденция позволят управлять человеческой сущностью и совершенствовать ее. Д. Алигьери. Поэт, автор «Божественной комедии». В своем творчестве он описывает модель мира, похожую на средневековую. Согласно ей, центром мироздания является Земля, а единственным творцом – Бог. Но основным предназначением человека было не служение божьей воле, а достижение совершенства в рамках своей земной жизни. Данте верил в величие человека и его безграничные возможности. 21. Сознание и язык. Функции языка. Язык участвует в осуществлении практически всех высших психических функций, будучи наиболее тесно связан с мышлением. Связь эта нередко трактуется как параллелизм речевых и мыслительных процессов (соответственно устанавливается взаимоотношение единиц языка и мышления - чаще всего слова и понятия, предложения и суждения), что связано с упрощённым толкованием языкового значения как непосредственного отражения объекта в зеркале языка. Значение же есть система констант речевой деятельности, обеспечивающих относительное постоянство отнесения её структуры к тому или иному классу (объектов); тем самым значение, поскольку оно полностью усвоено носителем языка, есть как бы потенциальный заместитель всех тех деятельностей, которые оно опосредует для человека. Язык участвует в процессе предметного восприятия, является основой памяти в её специфически человеческой (опосредствованной) форме, выступает как орудие идентификации эмоций и в этом плане опосредует эмоциональное поведение человека. Можно сказать, что наряду с общественным характером труда язык определяет специфику сознания и человеческой психики вообще. Звуковой язык является "естественной" системой знаков - в отличие от искусственных языков, специально создаваемых в науке или искусстве. Специфической особенностью человеческого языка является наличие в нем высказываний о самом языке, обусловливающей способность языка к самоописанию и описанию других знаковых систем (самосознание языка, свойство языка быть метаязыком). Другая особенность языка - его членораздельность, внутренняя расчленённость высказываний на единицы разных уровней (словосочетания, слова, морфемы, фонемы). Это связано с аналитизмом языка - дискретностью (расчленённостью) смысла его единиц и способностью их к комбинированию в речи по известным правилам (это свойство находит свое воплощение в способности суждения, умозаключения, построения мыслей и рассуждений). Аналитизм языка позволяет ему строить тексты - сложные знаки, обладающие развитой системой возможностей (модальностей), временной мерой (разделением прошлого, настоящего и будущего) и выражением лица. Все эти особенности языковых значений обусловливают универсальность языка по сравнению с другими знаковыми системами, позволяют языку описывать мир как целое, называть предметы мира, описывать поведение людей и давать личные имена людям и коллективам. Многообразные аспекты языка составляют предмет изучения различных наук: лингвистики, логики, психологии (психолингвистика), антропологии (этнолингвистика), истории культуры, литературоведения, социологии (социолингвистика), семиотики, теории массовой коммуникации. Перерабатывая данные конкретных наук, философия даёт им определенное истолкование в контексте решения таких общих проблем, как происхождение языка, взаимоотношение языка и сознания, место языка в процессе духовного освоения мира. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА · коммуникативная (или функция общения) — основная функция языка, использование языка для передачи информации; · конструктивная (или мыслеформирующая) — передача информации и её хранение; · когнитивная (или аккумулятивная функция) — формирование мышления индивида и общества; · эмоционально-экспрессивная — выражение чувств, эмоций; · волюнтативная (или призывно-побудительная функция) — функция воздействия; · метаязыковая (металингвистическая) — разъяснения средствами языка самого языка. По отношению ко всем знаковым системам язык является орудием объяснения и организации; · фатическая (или контактоустанавливающая) — использование языка для установления психологического контакта собеседников; · идеологическая функция — использование того или иного языка или типа письменности для выражения идеологических предпочтений. Например, ирландский язык используется главным образом не для общения, а в качестве символа ирландской государственности. Использование традиционных систем письма часто воспринимается как культурная преемственность, а переход на латиницу — как модернизаторство. · омадативная (или формирующая реальность) — создание реальностей и их контроль; · номинативная (или назывная) — язык называет различные объекты; · денотативная, репрезентативная — ориентация на адресата; · конативная — передача информации, представление; · эстетическая — сфера творчества; · аксиологическая — оценочное суждение (хорошо/плохо); · референтная (или отражательная) — функция языка, в которой язык является средством накопления человеческого опыта. 22. Эмпирическое направление в философии Нового времени. Родоначальником эмпиризма был английский философ и политический деятель Френсис Бэкон (1561 – 1626), который, как и другие мыслители Нового времени, был убежден в том, что философия способна стать наукой и должна ею стать. Наука была для основоположника эмпиризма высшей ценностью, обладающей практической значимостью. Отношение к науке он выразил в афоризме: "Знание – сила". Бэкон любил повторять: мы столько можем, сколько мы знаем. Свои обобщения по поводу громадной роли науки в жизни человечества и поисков наиболее продуктивного метода научного исследования он изложил в незаконченном труде "Великое восстановление наук", частями которого были трактаты "О достоинстве и приумножении наук" и "Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы". Главное затруднение в познании природы, по мысли Бэкона, находится не в предмете, не во внешних, не зависящих от нас условиях, а в уме человека, в его употреблении и применении. Он считал, что созидательной части новой философии должна предшествовать работа, направленная на выяснение причин, затемняющих естественный разум, его проницательность. Такими причинами выступают идолы (лат. idola – буквально образы, в том числе и искаженные). Идолами Бэкон называет заблуждения разума, искажающие познание. Среди них он выделяет как индивидуальные заблуждения, так и заблуждения, присущие человеческому познанию в целом. Первый вид заблуждений – "призраки рода". Они "вскормлены самой человеческой природой", являются следствием несовершенства органов чувств, которые неизбежно обманывают. Однако они же и указывают на свои ошибки. Второй вид заблуждений – "призраки пещеры" – носят индивидуальный характер и возникают в процессе воспитания. По мнению Бэкона, каждый человек смотрит на мир как бы из своей пещеры, из своего субъективного внутреннего мира, что, конечно, сказывается на его суждениях. Преодолеть эти заблуждения можно при использовании коллективного опыта и наблюдений. Третий вид заблуждений – "призраки рынка" – проистекает из особенностей социальной жизни человека, от привычки пользоваться в суждениях о мире распространенными представлениями и мнениями. Они, по мнению основоположника эмпиризма, наиболее тяжкие из всех. Так как они внедрены в разум. Четвертый вид заблуждений – "призраки театра" – связан со слепой верой в авторитеты, ложные теории и философские учения. Они заслоняют глаза пеленой катаракты, продолжают плодиться, и, возможно, – в будущем их будет еще больше. А потому "истина – дочь времени, а не авторитета"[1]. Время показало, что Бэкон не ошибся при выделении заблуждений разума, более того, с развитием науки их стало отнюдь не меньше, а наоборот, больше. Очистив разум от призраков, следует выбрать метод познания. Для Бэкона правильный метод – наилучшее руководство на пути к будущим открытиям и изобретениям, кратчайший путь к истине. Указывая кратчайший путь к открытиям, он увеличивает власть человека над природой. Он образно характеризовал методы познания как пути муравья, паука и пчелы. Путь муравья – узкий эмпиризм, умение собирать факты, но не умение их обобщать. Паук выводит истины из разума, а это ведет к пренебрежению фактами. Подлинный путь познания – путь пчелы, который состоит в умственной переработке опытных данных, подобно тому как пчела, собирая нектар, перерабатывает его в мед. Каким же образом следует познавать вещи? Нужно, считает Бэкон, начинать с выделения в вещи элементарных форм и познания этих форм, сопоставления их с данными опыта. Путь истинного познания – индукция (от лат. inductio – наведение), т.е. движение познания от единичного к общему. Индукция, по Бэкону, – компас корабля науки. Он попытался разработать универсальный индуктивный метод, который с необходимостью вел бы к истине – метод элиминативной индукции. Как показывает название (от лат. eleminatio – исключение, удаление), такая индукция основывается на перечислении всех случаев и исключении случаев, в которых свойства исследуемых предметов и явлений не согласуются с предполагаемым общим свойством или закономерностью. Этот метод впоследствии был систематизирован английским логиком, представителем философии позитивизма Д. С. Миллем при анализе простейших причинных связей между явлениями. Немецкий химик Ю. Либих в работе "Бэкон Веруламский и метод естествознания" иронично заметил, что единственное достоинство метода Бэкона в том, что никто из ученых им не пользовался, поскольку индуктивным путем теории не создаются. Элиминативная индукция через перечисление и исключение может выступать только в качестве частного, но отнюдь не общего научного метода. Значение философии Бэкона не в том, что он вооружил ученых научным методом познания, он его не разработал, а в том, что он провозгласил опытное познание в качестве главного метода познания природы, открыв тем самым дорогу будущему экспериментальному естествознанию. Непосредственным продолжением философии Ф. Бэкона была философия Томаса Гоббса (1588–1679). Свои основные идеи в области философии Гоббс изложил в трилогии "Основы философии", которая включает в себя сочинения "О теле", "О человеке", "О гражданине". Девиз Бэкона "Знание – сила" был присущ и Гоббсу, считавшему, что "своими величайшими успехами человеческий род обязан технике"[2]. Однако, в отличие от Бэкона, он считал, что значение философии, опирающейся на науку, заключается не только в том, что она увеличивает техническую мощь человечества и его господство над природой, но, познавая истинные законы гражданского общества, помогает людям устранить зло из общественной жизни. Гоббс создал первую законченную систему механистического материализма, соответствующую уровню науки XVII в., которая в настоящее время представляет только исторический интерес. В центре его системы лежит понятие тела. Тело независимо от нашего мышления. Оно есть вещь, находящаяся вне нас, в силу чего Гоббс обозначает его как внешне сущее. Реально существуют только отдельные конкретные единичные тела, которым присущи два свойства: протяженность и движение. Поэтому основными науками являются геометрия и механика. В теории познания Гоббс сочетал эмпиризм с элементами рационализма: тело может быть познано как при помощи наших чувств, так и разумом. Процесс познания начинается с чувственности: получив восприятия, люди, в отличие от животных, обозначают их именами, которые выступают как знаки: "Лишь благодаря именам, мы способны к знанию"[3]. Знаки, или имена, в жизни людей выполняют не только познавательную функцию, их значение намного шире. А именно, знаки, слова создали самого человека как человека. В целях общения между собой и сообщения другим своих представлений люди выработали язык, который определил собой переход от естественного к общественному состоянию. Гоббс разработал типологию знаков, где выделил естественные знаки, непосредственно относящиеся к предметам и явлениям (например, туча – знак дождя) и искусственные знаки, создаваемые человеком, к которым относятся слова человеческой речи. Для Гоббса понятия человеческого ума суть не что иное, как имена. Среди искусственных знаков Гоббс выделял особую категорию – знаки знаков, или имена имен, которые представляют собой универсалии, или абстрактные понятия. Он был одним из наиболее последовательных номиналистов и считал, что не существует никаких "общих сущностей" и поэтому универсалии – только имена. Именно поэтому для него общее понятие материи несостоятельно, поскольку является абстракцией, которая ничему не соответствует в реальности. Обозначение именами вещей позволяет их классифицировать и давать определения, которые в процессе познания соединяются в утверждения. Наука достигает своей цели – всеобщего необходимого знания – путем оперирования общими именами. Мышление есть не что иное, как связывание и разъединение имен, их сложение и вычитание. Мыслить – значит производить исчисление. Утверждения будут истинными или ложными в зависимости от того, соотносятся ли связи имен внутри него со связями вещей вне него. Если в состав утверждений включаются двусмысленные имена или имена, обозначающие то, чего на самом деле нет, то это неизбежно приведет к заблуждениям. Современные исследователи отмечают, что заслуга Гоббса при разработке учения о знаках состоит в том, что он первым указал на знаковый характер естественных языков, а также предвосхитил некоторые идеи математической логики и семиотики[4]. 23 Человек и его природа. Природа человека– это совокупность стойких, неизменных черт, присущих человеку во все времена и в любом обществе и отличающих его от других живых существ.Сущность человека– это его главная черта.  Вфилософии существуют две основные модели человека.Первоймодели придерживается материалистическая философия. Этодвуединая модель человека как биосоциального существа.Это означает, что, с одной стороны, человек уже не совсем животное, он вышел из животного мира, ведёт социальный образ жизни и его деятельность определяется социальными программами поведения – знаниями, идеалами, ценностями, нормами того общества, в котором он живёт. С другой стороны, человек – это всё ещё животное, и как животное он действует под влиянием биологических программ поведения – инстинктов. Какие же программы в большей степени определяют поведение человека? Считается, что хотяприрода человека биосоциальна, егосущность социальна, то есть закладываемые обществом программы поведения в большей степени определяют его жизнедеятельность, чем его генетика. Вфилософии существуют две основные модели человека.Первоймодели придерживается материалистическая философия. Этодвуединая модель человека как биосоциального существа.Это означает, что, с одной стороны, человек уже не совсем животное, он вышел из животного мира, ведёт социальный образ жизни и его деятельность определяется социальными программами поведения – знаниями, идеалами, ценностями, нормами того общества, в котором он живёт. С другой стороны, человек – это всё ещё животное, и как животное он действует под влиянием биологических программ поведения – инстинктов. Какие же программы в большей степени определяют поведение человека? Считается, что хотяприрода человека биосоциальна, егосущность социальна, то есть закладываемые обществом программы поведения в большей степени определяют его жизнедеятельность, чем его генетика. Второймодели человека придерживается идеалистическая философия. Этотриединая модельчеловека, согласно которой он состоит из тела, души и духа. Тело – это биологическая, природная составляющая человека.Душа–это психическая составляющая человека, мир его мыслей и чувств, возникающих в ходе взаимодействия с окружающим миром. Образно говоря, душа – это комплекс программного обеспечения, необходимый для функционирования тела, его адекватного реагирования на воздействия окружающей среды, выживания.Дух–это метафизическая (сверхъестественная) составляющая человека, это способность воспринимать и создавать высшие ценности, не имеющие практически-полезного характера,то есть, без которых вполне можно жить, но почему-то человечеству не живётся. Это религиозные, нравственные, эстетические, познавательные ценности. Душа связывает нас с окружающим миром, а дух выводит за его пределы, задаёт вертикальный вектор развития, формирует идеалы и концентрирует волю к их достижению. Наличие духа у человека невозможно объяснить без воздействия сверхъестественных сил. Второймодели человека придерживается идеалистическая философия. Этотриединая модельчеловека, согласно которой он состоит из тела, души и духа. Тело – это биологическая, природная составляющая человека.Душа–это психическая составляющая человека, мир его мыслей и чувств, возникающих в ходе взаимодействия с окружающим миром. Образно говоря, душа – это комплекс программного обеспечения, необходимый для функционирования тела, его адекватного реагирования на воздействия окружающей среды, выживания.Дух–это метафизическая (сверхъестественная) составляющая человека, это способность воспринимать и создавать высшие ценности, не имеющие практически-полезного характера,то есть, без которых вполне можно жить, но почему-то человечеству не живётся. Это религиозные, нравственные, эстетические, познавательные ценности. Душа связывает нас с окружающим миром, а дух выводит за его пределы, задаёт вертикальный вектор развития, формирует идеалы и концентрирует волю к их достижению. Наличие духа у человека невозможно объяснить без воздействия сверхъестественных сил.+Тело, душа и дух не равноценны. Сущностью человека является дух. Именно дух делает человека человеком, отличает его от других живых существ, обусловливает прогресс общества и культуры. Однако новорождённый человек появляется на свет только с двумя составляющими – телом и душой. Дух – это потенциальное свойство человека, которое он должен в себе развить в течение жизни. Далеко не все люди справляются с этой задачей, значительное количество их бездуховно и представляет собой всего лишь «супершимпанзе», то есть хитроумное животное, по выражению Ф.Ницше. 24 Рационалистическое направление в философии Нового времени Научная революция XVI–XVII вв. привела к систематическому применению в естествознании математических методов. Особенности рационализма XVII в. связаны именно с ориентацией на математику как идеал научного знания. Из ориентации на математику прямо вытекало основное положение рационализма о том, что источником и критерием истины не может быть опыт, поскольку чувственный опыт неустойчив и ненадежен. Рационалисты считали, что, подобно тому как математическое знание выводится и обосновывается рационально-дедуктивным путем, философское знание также должно выводиться из разума и обосновываться им. Рационализму XV II в. была присуща вера во всесилие разума и в его возможности достижения абсолютной истины, т.е. такого знания, которое обладает всеобщим и обязательным характером. Рационалистическая методология Р. ДекартаЗападноевропейский рационализм берет свое начало в философии французского ученого и философа Рене Декарта (1596– 1650), с которого, согласно Гегелю, начинается обетованная земля философии Нового времени и закладываются основы дедуктивно-рационалистического метода познания. Кроме философских работ, Декарт известен как ученый в различных отраслях знания: он заложил основы геометрической оптики, является создателем аналитической геометрии, ввел прямоугольную систему координат, выдвинул идею рефлекса. Р. Декарт был одним из тех мыслителей, кто тесно связал развитие научного мышления с общими философскими принципами. Он подчеркивал, что нужна философия нового типа, которая сможет помочь в практических делах людей. Подлинная философия должна быть единой как в своей теоретической части, так и по методу. Эту мысль Декарт поясняет с помощью образа дерева, корни которого составляет метафизика, ствол – физика как часть философии, а разветвленную крону – все прикладные науки, включая этику, медицину, прикладную механику и т.д. В основе знания лежит метафизика как учение об основах бытия. Для Р. Декарта очевидно, что истинность исходных положений метафизики будет гарантировать истинность человеческих знаний вообще. Проблема заключается в том, чтобы найти такое положение, истинность которого самоочевидна. В своих поисках Р. Декарт встал на позиции скептицизма, или сомнения во всем. Его скептицизм носит методологический характер, поскольку радикальный скептицизм нужен Декарту только для того, чтобы прийти к абсолютно достоверной истине. Ход рассуждений Декарта следующий. Любое утверждение о Боге, мире и человеке вызывает сомнение. Несомненным является только одно положение: "Cogito ergo sum" – "Мыслю, следовательно, существую", поскольку акт сомнения в нем означает и акт мышления, и акт существования. Положение "мыслю, следовательно существую" – единственное положение, которое в принципе не вызывает сомнения, кладется Декартом в основание его философии. Философская система Декарта представляет собой яркий образец рационалистического метода познания. Все философские утверждения выводятся им рационально-дедуктивным путем из единственного основоположения. Положение "мыслю, следовательно, существую" представляет собой соединение двух соответствующих идей: "Я мыслю" и "Я существую". Из положения "Я мыслю" следует, что "Я" есть нечто мыслящее, нечто духовное, или душа – в терминологии Декарта. Душа представляет собой некую непротяженную сущность или субстанцию. Собственная душа человека является первым предметом его познания. В душе содержатся идеи, одни из которых приобретены человеком в ходе его жизни, другие же являются врожденными. Декарт считал, что основные разумные идеи души, главная из которых – идея Бога, не приобретенные, а врожденные. А поскольку человек обладает идеей Бога, то предмет этой идеи существует. Философия Декарта получила название дуалистической, так как в ней постулируется существование двух субстанций – материальной, которая обладает протяженностью, но не обладает мышлением, и духовной, которая обладает мышлением, но не обладает протяженностью. Эти две независимые друг от друга субстанции, будучи продуктом деятельности Бога, соединяются в человеке, который может познать и Бога, и созданный им мир. Согласно рационалистическому подходу Р. Декарта, разум в состоянии извлечь из себя высшие идеи, необходимые и достаточные для понимания природы и руководства поведением. Человек усматривает эти идеи "внутренним зрением", т.е. интеллектуальной интуицией в силу их отчетливости и ясности. Пользуясь далее точно сформулированным методом и правилами логики, он в состоянии вывести из этих идей все остальное знание. Р. Декарт сформулировал основные правила, при помощи которых можно прийти к познанию истины[1]. Первое правило – принимать за истинное то, что самоочевидно, воспринимается ясно и отчетливо и не дает повода к сомнению. Второе правило – каждую сложную вещь следует делить на простые составляющие, доходя до очевидных вещей (правило анализа). Третье правило – в познании идти от простых, элементарных вещей к более сложным (правило синтеза). Четвертое правило требует полноты перечисления, систематизации как познанного, так и познаваемого, чтобы быть уверенным в том, что ничего не пропущено. Декарт был убежден в том, что необходима постоянная работа над собственным умом, постоянное обращение мысли на мысль, постоянное развитие самой способности мыслить, открывать, изобретать. Интеллектуальная интуиция и дедукция из интеллектуально постигнутого – это основной путь, ведущий к познанию истины. В своей рационалистической методологии Р. Декарт предлагает идти от наиболее общих положений к более частным положениям конкретных наук, а уже от них – к максимально конкретным знаниям. Можно сказать, что рационалистический метод Декарта представляет собой философское осмысление методологии математики |