рэ билеты (копия). 3. Экономическое районирование

Скачать 71.37 Kb. Скачать 71.37 Kb.

|

|

1. Предметом региональной экономики является изучение социально-экономического регионального размещения производительных сил России и развития отраслей ее экономики, важнейших природно-экономических, демографических и экологических особенностей регионов, а также межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных экономических связей. Иными словами, важной составляющей предмета исследований региональной экономики является изучение пространственного аспекта общественного воспроизводства. Основные задачи региональной политики России в условиях становления и развития рыночных отношений состоят в обеспечении достойного уровня благосостояния населения в каждом регионе, в постепенном выравнивании уровня жизни, исключении чрезмерных контрастов в социальных условиях. Главная цель региональной политики заключается в сохранении единства и целостности России, недопущении ее распада на суверенные территории. 2. В региональной экономике как науке используются разные методы: метод системного анализа, программно-целевой, балансовый, нормативный, методы социологических исследований и экономико-математического моделирования и др.Системный анализ – комплексное изучение проблемы, структуры хозяйства и внутренних взаимосвязей дополняется изучением их взаимодействия, и окончательные выводы делаются на основе соизмерения прямых и обратных связей.Программно-целевой метод – это метод постановки целей и задач социально-экономического развития региона, метод реализации взаимоувязанных мероприятий по достижению этих целей и задач в намеченные сроки.Балансовый метод – один из традиционных и ведущих методов в деятельности региональных органов власти. Балансовый метод в системе регионального управления позволяет выбрать наиболее рациональные соотношения между отраслями, определяющими хозяйственный профиль региона, и отраслями, дополняющими территориальный комплекс.Картографический метод – показывает размещение производительных сил 3.Экономическое районирование — это выделение системы экономических районов страны или крупного региона, объективно отражающих сложившееся территориальное разделение труда.Территория России разделена на 11 основных экономических районов: Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. Основная цель экономического районирования — создание оптимальных условий для территориального планирования и осуществления социально-экономической региональной политики, например выделяют районы, где работающим начисляют северный районный коэффициент, старопромышленные районы, где требуется создание благоприятных условий для внешних инвестиций. 4. Административно-территориальное устройство России в настоящее время различается по типам и уровням: субъекты Российской Федерации, федеральные округа, экономические районы. В соответствии с Конституцией, Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации. В настоящее время в состав Российской Федерации входят 85 субъектов, в том числе: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа: 5. Территория России разделена на 11 основных экономических районов: Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. Кроме того, территория России подразделяется по политико-административному принципу на восемь федеральных округов — Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо- Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, которые все больше начинают напоминать территориальные экономические образования. Каждый экономический район включает определенные субъекты Федерации по принципу смежности и территориальному разделению труда. Вне экономических районов находится Калининградская область. Экономические районы различаются между собой условиями и особенностями формирования в прошлом и стратегическими направлениями развития на перспективу, масштабами, специализацией и структурой производства и многими другими признаками. Каждый из этих районов выполняет определенные функции в общей системе территориального разделения труда внутри страны. 6 . По инициативе субъектов федерации в начале 1990-х годов были созданы Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия (МАЭВ). Эти ассоциации объединяют интересы входящих в них регионов в экономических отношениях с федеральным центром ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ – некоммерческой организации, учредителями которой являются органы гос. власти субъектов РФ и которая создается на добровольной основе в целях межрегиональной интеграции и социально-экономического развития субъектов РФ. Основными целями и задачами ассоциации являются: · обеспечение условий для эффективного взаимодействия субъектов РФ в вопросах социально-экономического развития · стабилизация экономического положения и соц. защита населения · совершенствование методов управления в условиях рыночных отношений · устойчивое развития субъектов РФ и создание базы для повышения уровня жизни населения · представление интересов членов ассоциации · обеспечение взаимодействия субъектов РФ по организационному, экономическому, научно-техническому и соц. развитию регионов Экономическая роль ассоциаций заключается в объединении регионов по экономическим интересам, выравнивании темпов и уровней их развития. Отработка на региональном и межрегиональном уровнях соц. и экономической политики территорий способствует их устойчивому развитию и стабилизации ситуации в стране. По инициативе субъектов федерации в начале 1990-х годов были созданы Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия (МАЭВ). Эти ассоциации объединяют интересы входящих в них регионов в экономических отношениях с федеральным центром. В настоящее время функционируют семь таких ассоциаций. Территории (регионы) ассоциаций в основном совпадают с крупными экономическими районами. МАЭВ субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье», «Сибирское соглашение», «Большой Урал», «Северо-Запад», «Северный Кавказ», «Центрально-Черноземная», «Большая Волга». 7 Экономическое пространство России состоит из территориальных образований, регионов, районов и поселений, имеющих существенные отличия в уровнях экономического развития, отраслевой специализации, природно-климатических условиях. Вместе с тем эти образования взаимосвязаны, причем не столько торговлей, сколько современным глубоко специализированным высокотехнологичным производством. В ходе длительного совместного развития российских регионов между ними сложились определенное общественное разделение труда и отраслевая специализация в составе целостного экономического пространства страны. Для востока России, включающего шесть экономических регионов — Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный и Северный, характерно преобладание ресурсопроизводящих отраслей. В начале 90-х годов в этих экономических регионах производилось более 80% продукции нефтегазовой промышленности всей России, почти 75% — угольной промышленности, свыше 75% — черной и почти 90% — цветной металлургии, около 60% — химической промышленности, свыше 65% — лесной и лесоперебатывающей промышленности.В западных регионах — Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Центральночерноземном и Северо-Кавказском — в основном сосредоточены ресурсообрабатывающие отрасли. В начале 90-х годов здесь производилось более 70% продукции легкой промышленности всей России, свыше 52% — машиностроения и пищевой промышленности. Отраслевая специализация обусловила в каждом регионе высокую долю продукции, производимой для других регионов и получаемой из них. В конце 80- х годов доля вывоза в производстве продукции и ввоза ее в ресурсах потребления отдельных укрупненных экономических районов характеризовалась следующими данными. 8. Промышленные узлы — это группа предприятий и организаций, которые размещаются на смежных территориях и совместно используют производственную и социально-бытовую инфраструктуру, природные и другие ресурсы, создают совместные виды производства межотраслевого и регионального значения, сохраняя при этом свою самостоятельность. В промышленных узлах формируются условия для развития региональной интеграции, кооперации, специализации производства, более полного использования уникального высокопроизводительного оборудования, производственных площадей и мощностей по переработке местного сырья, вторичных ресурсов, организации межотраслевых производств, развития обслуживания населения и коммунального хозяйства. 9. Территориально-производственным комплексомназывают такое экономически взаимосвязанное объединение предприятий в одной промышленной точке или в целом районе, при котором экономический эффект достигается за счет целесообразного, научно обоснованного сочетания производств в соответствии с природными и экономическими условиями района, его транспортным и экономико-географическим положением. Экономическое развитие ТПК предусматривает создание эффективной структуры производства основных видов продукции, общей структуры для обеспечения выпуска этой продукции, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. При размещении производства в рамках ТПК необходимо: — максимально сохранять природные условия на заповедных территориях; — внедрять малоотходные, безотходные или чистые процессы и производства, потребляющие минимальное количество сырья и материалов; — экономно использовать имеющиеся земли, и в первую очередь плодородные почвы; — перераспределять природные ресурсы и промышленное сырье с целью создания условий для сохранения благоприятной природной среды; — ограничивать или даже прекращать работу отдельных производств в отдельных районах (курортных или туристских зонах, заповедниках, зонах интенсивной жилой застройки и др.), а в ряде случаев, наоборот, создавать новые (например, предприятия по производству стройматериалов, на которых можно использовать большинство отходов).\ Предприятия ТПК являются отдельными ячейками общей системы промышленного узла. При этом данная промышленная система имеет несколько изолированных, т. е. не связанных между собой, выходов в биосферу. 10. Свободная экономическая зона (СЭЗ) представляет собой обособленную часть территории страны, в которой создается особая система льгот(внешнеторговые; налоговые; финансовые; административные льготы) и стимулов. Создание СЭЗ является элементом долгосрочной стратегии социально-экономического развития государства и должно сочетаться с обеспечением властями открытости национальной экономики и укрепления внешнеэкономических связей. Свободные экономические зоны представляют собой часть национального экономического пространства, где используется особая система льгот и стимулов, не применяемая в остальных частях страны. Как правило, свободная экономическая зона -- это в той или иной степени обособленная географическая территория. Создание свободных экономических зон рассматривается их учредителями как важное звено в реализации принципов открытой экономики. Их функционирование связывается с либерализацией и активизацией внешнеэкономической деятельности. В свободных экономических зонах экономика имеет высокую степень открытости внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный режимы благоприятны для внешних и внутренних инвестиций.( Одесса, Владивосток, Батуми). Создание свободных экономических зон преследует решение таких стратегических задач для развития экономики страны, как: - интеграция в мировое хозяйство; более глубокое включение страны в процесс развития международного разделения труда в различных областях; - совершенствование отраслевой структуры производства на отдельных предприятиях; - ускорение социально-экономического развития отдельных областей или предприятий; - оперативное внедрение в производство отечественных и зарубежных научно-технических разработок и изобретений; - насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами и услугами производственного и потребительского назначения; - развитие экспортной базы и увеличение валютных поступлений в страну; внедрение новых форм хозяйствования, приспособленных к условиям мирового рынка; - практическое обучение отечественных специалистов приемам и методам международного бизнеса. 11. В. Лаунхардтом был разработай метод нахождения пункта оптимального размещения отдельного промышленного предприятия относительно источников сырья И рынков сбыта продукции (метод Лаунхардта, или метод весового (локационного) треугольника). В качестве объекта размещения Лаунхардт выбрал металлургическое предприятие. Решающим фактором размещения производства у В. Лаунхардта, так же как и у Й. Тюнена, являются транспортные издержки. Производственные затраты принимаются равными для всех точек исследуемой территории. Точка оптимального размещения предприятия находится в зависимости от весовых соотношений перевозимых грузов и расстояний (рис. 2.2). Задача Лаунхардта имеет геометрическое и механическое решение.  Метод нахождения оптимального размещения предприятия применим и для большего числа точек (видов сырья, топлива и рынков сбыта) при условии, что они образуют выпуклый многоугольник. В географии металлургической промышленности достаточно много примеров размещения предприятий, соответствующих треугольнику Лаунхардта. В частности, таковым можно считать размещение Череповецкого металлургического комбината в Вологодской обл.: железная руда поступает на комбинат с запада (Оленегорское и Ковдорское месторождения в Мурманской обл. и Костамукшское месторождение в Карелии), каменный уголь с востока (Печорский угольный бассейн – Воркута и Инта), основные потребители готовой продукции находятся южнее предприятия (в Центральном экономическом районе). 12. И. Тюнен доказал, что в рамках определенных допущений оптимальная схема размещения сельскохозяйственного производства – это система концентрических кругов (поясов, колец) разного диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны размещения различных видов сельскохозяйственной деятельности (рис. 2.1). Урожайные или более продуктивные производства размещаются ближе к городу. В результате интенсивность ведения хозяйства снижается по мере удаления от него. Й. Тюнен выделил шесть колец размещения сельскохозяйственной деятельности, основываясь на условиях ведения хозяйства в своем имении в Мекленбурге. В других условиях состав поясов будет иным, но принцип их чередования сохранится. Н  есмотря на явные недостатки (абстрактность, большое количество ограничений, учет только транспортного фактора размещения и др.) работа Й. Тюнена стала первым примером использования абстрактных математических моделей в теории пространственной экономики. Задача Тюнена обобщается и анализируется с использованием современного математического аппарата – линейного программирования. есмотря на явные недостатки (абстрактность, большое количество ограничений, учет только транспортного фактора размещения и др.) работа Й. Тюнена стала первым примером использования абстрактных математических моделей в теории пространственной экономики. Задача Тюнена обобщается и анализируется с использованием современного математического аппарата – линейного программирования.13. Центральными местами В.Кристаллер называет экономические центры, которые обслуживают товарами и услугами не только себя, но и население своей округи (зоны сбыта). Согласно В. Кристаллеру, зоны обслуживания и сбыта с течением времени имеют тенденцию оформляться в правильные шестиугольники (пчелиные соты), а вся заселенная территория покрывается шестиугольниками без просветов (кристаллеровская решетка). Благодаря этому минимизируется среднее расстояние для сбыта продукции или поездок в центры для покупок и обслуживания. Теория В. Кристаллера объясняет, почему одни товары и услуги должны производиться (предоставляться) в каждом населенном пункте (продукты первой необходимости), другие — средних поселениях (обычная одежда, основные бытовые услуга и т.п.), третьи — только в крупных городах (предметы роскоши, театры, музеи и т.д.) Тип иерархии определяется числом центральных мест данного уровня. Число подчиненных центральных мест, увеличенное на единицу, обозначается буквой К. Любой центр всегда имеет зависимое от него одинаковое количество поселений, занимающих более низкую ступень. 14. Межрегиональное разделение труда и международная торговля — процессы, происходящие в рамках различных частей одной национальной зоны свободной торговли, одной таможенной территории, одной валютной системы, одного национального рынка труда и капитала. В межрегиональной торговле, как правило, отсутствуют административные, таможенные, политические, языковые и другие барьеры, в той или иной степени сохраняющиеся в международных экономических отношениях, несмотря на превалирующую тенденцию либерализации и глобализации. 15. Принципы размещения производительных сил в регионах 1. Приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии, трудовым ресурсам и районам потребления. Существуют понятия: - «материалоемкое производство» - металлургическая промышленность, - топливная промышленность, - производство минеральных удобрений и т.д.; - «энергоемкое (водоемкое) производство» - целлюлозно-бумажное производство, - химическая промышленность, -тепловая и атомная энергетика; - производства, которые располагаются в районах потребления, - мебельная промышленность, - пищевая промышленность, - некоторые отрасли тяжелого машиностроения, - «трудоемкое, наукоемкое производство» - точное машиностроение, - текстильная промышленность. 2. Первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов ресурсов. Интенсивное освоение природных ресурсов проводилось на основе действия специальной теории размещения и развития производительных сил - теории территориально-производственных комплексов (ТПК). При условии действия принципа размещения производительных сил возможно создание следующей территориальной структуры - программно-целевого территориально-производственного комплекса (ПЦ ТПК), который имеет три основные отличительные особенности: - размещение в районе крупных уникальных природных ресурсов; - обеспечение решения крупной народнохозяйственной задачи при одновременном развитии производительных сил на данной территории; - участие государства в размещении и развитии производительных сил. 3. Использование преимуществ и экономических выгод международного разделения труда в развитии и размещении производительных сил, развитие экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. 4. Оздоровление экологической обстановки, принятие эффективных мер по охране природы и рациональному природопользованию. 5. Единство экономического районирования с административным делением. 6. Учет интересов укрепления обороноспособности страны при размещении хозяйственных объектов. Факторы размещения производительных сил - это совокупность условий для выбора наиболее рационального размещения хозяйственного объекта, группы хозяйственных объектов, отраслевых или территориальных структур хозяйства экономических районов. Совокупность факторов размещения производительных сил можно дифференцировать на отраслевые и территориальные. Отраслевые факторы размещения производительных сил: - тип предприятий, намечаемых к строительству; - мощность предприятий; - состояние и перспективы развития сырьевой базы; - контингент потенциальных потребителей будущей продукции; - состояние действующих предприятий и возможности их развития; - условия транспортировки сырья и готовой продукции; - источники снабжения водой и энергетическими ресурсами; - наличие трудовых ресурсов; - природно-климатические факторы. 19. Воспроизводственные циклы в экономике региона —части региональной системы, отражающие тот или иной аспект общественного воспроизводства. К региональным воспроизводственным циклам относятся: воспроизводство трудовых ресурсов; кредитно-денежных ресурсов; инвестиционного процесса; природных ресурсов; производственных и социально-бытовых услуг; услуг рыночной инфраструктуры, информационных услуг. Воспроизводственные циклы составляют единую систему инаходятся в постоянном взаимодействии. Они представляют собой основу социально-экономического развития региона, обеспечивая условия для взаимодействия всех субъектов региональной экономики (рис. 2.3). Для каждого уровня региональной экономики характерна своя совокупность воспроизводственных циклов, которые замыкаются в границах территориальных образований различных рангов. В свою очередь, каждый из воспроизводственных циклов можно рассматривать как относительно самостоятельную подсистему со своими специфическими особенностями воспроизводства. 1. Воспроизводство трудовых ресурсов региона —процесс восстановления и развития наиболее активной части населения — трудовых ресурсов региона. Воспроизводство трудовых ресурсов осуществляется под воздействием демографических, природно-климатических, социально-экономических, экологических, научно-технических и других факторов. Воспроизводство кредитно-денежных ресурсов в регионе предполагает наличие временно свободных денежных средств субъектов региональной экономики, потребности в денежных средствах для развития хозяйственной деятельности субъектов, систему финансово-кредитных институтов, занимающихся аккумуляцией и размещением денежных средств. Инвестиционный цикл воспроизводства в регионеотражает процесс наращивания основной части производственного потенциала — капитала. С макроэкономических позиций он представляет собой процесс трансформации сбережений в накопление и капиталовложения 20. Фазы общественного воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление продукции и ресурсов. Связи процесса производства продукции.Фаза производства продукции выполняет главную роль в региональном воспроизводственном процессе. Она определяет формы и характер финансово-денежных, трудовых и информационных связей по распределению, обмену и потреблению ВРП. Процесс распределения в регионеозначает определение пропорций распределения произведенной в регионе добавленной стоимости на различные нужды, а также движение финансовых и материально-вещественных потоков, возникающих между субъектами региональной экономической системы, потоки ВРП по каналам распределения, а также процесс трансформации факторных доходов в элементы конечного спроса. Процесс обмена в регионеозначает обмен продукцией и ресурсами как внутри региона, так и с другими регионами страны, а также с заграницей. Здесь следует выделить две относительно самостоятельные подсистемы:сферу обращения потребительских товаров и сферу обращения средств производства. Связи и зависимости в сфере потребления.Сфера потребления региона имеет свои особенности, так как в каждом регионе, в каждой области наряду с общими факторами, влияющими на формирование потребностей населения всех районов страны, действуют факторы регионального характера, связанные с природно-климатическими, национальными, этнографическими факторами. 21. можно выделить следующие группы пропорций

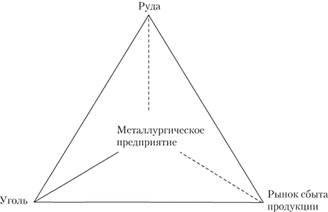

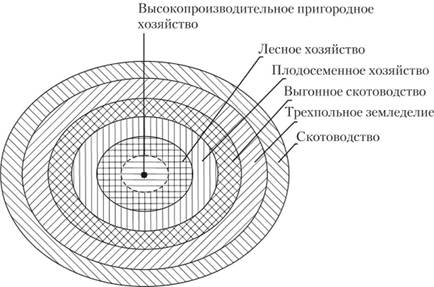

Общеэкономические пропорции — пропорции, в наибольшей степени отражающие отличительные особенности регионального воспроизводства, роль региона в экономике страны. К числу общеэкономических пропорций относятся пропорции между: Ø валовым общественным продуктом и ВРП; Ø сбережением и потреблением в ВВП; Ø реальным и финансовым секторами; Макроструктурные пропорции — соотношения между отдельными группами предприятий, объединенными в отрасли. Пропорции данного вида включают соотношения между: Ø районообразующими, обслуживающими и вспомогательными отраслями; Ø добывающими и перерабатывающими отраслями производства; Ø базовыми отраслями, производящими материальные блага, и инфраструктурными отраслями, обеспечивающими продвижение продукции от производителя к потребителю; Ø масштабами инвестиционной деятельности и отраслями строительного комплекса; Социально-экономические пропорции отражают уровень жизни населения региона и складываются под влиянием решений, принимаемых участниками регионального воспроизводственного процесса, такими, как предпринимательская сфера, федеральное правительство, региональные органы власти, население. К этой группе относятся пропорции между: Ø частным и государственным потреблением; Ø платежеспособным спросом и предложением на региональном рынке потребительских товаров и услуг; Ø численностью населения и развитием жилищного хозяйства; Демографические пропорции отражают взаимосвязи демографического и экономического процессов регионального воспроизводства Эта группа пропорций отражает взаимосвязи между: Ø приростом и выбытием трудовых ресурсов; Ø половозрастной и производственной структурой населения; Ø трудовыми ресурсами и наличием рабочих мест; Экологические пропорции характеризуют соотношения между развитием природного потенциала и уровнем социально-экономического развития региона. К этой группе относятся пропорции между: Ø сырьевым потенциалом и производственными возможностями его использования; Ø развитием производства и уровнем природоохранной деятельности; Финансовые пропорции характеризуют кругооборот финансово-денежных ресурсов. Эти пропорции лежат в основе механизма управления региональной экономикой, обеспечивая такие соотношения и связи между всеми участниками регионального воспроизводства, которые благоприятствовали бы достижению целей развития и сбалансированности интересов всех взаимодействующих сторон. 22. Под саморазвитием региона понимается настройка его экономики на достижение устойчивого состояния самосовершенствования, т.е. саморегулирование при практическом отсутствии внешнего воздействия. Цель регионального саморазвития — создать в регионе конкурентную среду, побуждающую производителей производить качественные товары, а продавцов — продавать их по доступным ценам, формируемым свободным рынком. Самоокупаемость является основой представлений о хозяйственном расчете предприятий. Под самоокупаемостью понимается возмещение хозяйствующим субъектом текущих производственных затрат за счет выручки от реализации произведенных товаров, выполненных работ и услуг, продажи неликвидов. Самоокупаемость — минимальное требование обеспечения экономической самостоятельности, финансовой независимости субъекта хозяйствования, первый шаг к самообеспечению производства. Самофинансирование подразумевает помимо текущих и расходы инвестиционного типа (вложения капитала в будущее производство, в его расширение, реструктуризацию, модернизацию, реконструкцию). Самофинансирование субъекта хозяйственной деятельности возможно только при условии получения им прибыли от хозяйственной деятельности или финансовых поступлений из иных источников, не требующих возмещения либо обладающих гарантированными возможностями возмещения. Самоуправление есть внутреннее управление объектом, системой со стороны субъекта управления, входящего в эту систему, составляющего ее часть. Что же касается регионального самоуправления на уровне субъектов Федерации, то его можно называть таковым со значительной долей условности, поскольку региональное управление есть часть государственного управления, функции и полномочия его разделены с государственными федеральными органами. 23. Региональный экономический интерес — это система экономических интересов групп населения, проживающих в данном регионе или имеющих здесь какую-либо собственность. Региональные интересы существуют столь же объективно, как и групповые интересы трудовых коллективов предприятий, отраслей хозяйства, представляя особые, вызванные реальной спецификой условия, мотивы и способы действий проживающих в данном регионе людей. Эти интересы направлены на воспроизводство факторов жизни и труда в региональном звене производственной и социально-экономической структуры общества и на удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей региона посредством эффективного территориального хозяйствования. В условиях рыночных отношений и в связи с предоставлением регионам (субъектам Российской Федерации) большей самостоятельности неизбежно возрастают значимость и противоречивость региональных экономических интересов. Важнейшими компонентами регионального интереса являются две составляющие: прямая и косвенная. Приоритет отдельных составляющих регионального интереса зависит от тесноты связи того или иного элемента с потребностями региона. Прямая составляющая включает компоненты, которые отражают непосредственные потребности региона, — обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения: удовлетворение потребностей в товарах народного потребления, создание благоприятной экологической обстановки, обеспеченность в услугах социальной инфраструктуры, обеспечение потребностей населения в труде. Косвенная составляющая включает такие компоненты, которые отражают потребности системы более высокого уровня (народного хозяйства), в которую регион входит как подсистема. Это прежде всего производство продукции, удовлетворяющей потребности федерального уровня. На это направлены действия отраслей специализации, и это является прямой составляющей отраслевого интереса. Прямые составляющие являются объектом непосредственной деятельности субъектов интересов, а косвенные составляющие — областью их взаимодействия. 24. ГРЭ представляет собой систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемое правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. Субъекты - это наднациональные, национальные, центральные или федеральные, региональные, муниципальные (местные) органы управ экономикой. Исполнителями экономических интересов общества – субъектами ГРЭ – являются органы трех ветвей власти, построенные по иерархическому принципу, а также Центральный банк. Субъекты ГРЭ проводят в жизнь государственную экономическую политику, являются главными исполнителями экономических интересов общества. Принципы ГРЭ: -присутствие государства там и в такой мере, в какой это необходимо; -обеспечение экон свободы и эффект предприн деятельности; -приоритетность в решении поставленных задач; -социальная ориентация; -применение комплексно-целевых программ соц-экон развития; -сочетание федер, регионального и муниципального регулирования; -прогнозирование демогра ситуации; -учет политической ситуации и стабильности в обществе; -защита предпринимателей от преступных посягательств и злоупотреблений со стороны должностных лиц; - учет антимонопольных требований при формировании экспортно-импортной политики; - ужесточение санкций за незаконное соглашение в разделе рынка, регулирования цен, затруднения доступа на рынок новых конкурентов. Методы гос. регул-ния эк-ки.Методы ГРЭ делятся на прямые и косвен. Прямые методы предпол. вмешательство гос-ва в функционирование рын. механизма: процессы ценообразования, политику доходов. Они осущ. администр ср-вами, базирующимися на силе гос. власти и включающие меры запрета, разрешения, принуждения. Среди методов прямого регул-ния преобладают различ. формы безвозвратного цело финан-я секторов эк-ки, регионов, фирм, в виде субвенций или субсидий, включ. дотации, пособия, доплаты из специальных бюджетных и внебюдж фондов общенационального и регионального уровней, а также льготных кредитов. Целью таких методов явл. достижение приоритетов развития, защита общественно-необходимых секторов эк-ки и групп населения. Кроме положит. эффекта, указан. меры могут иметь и негативные последствия в виде деформации реального соотношения издержек и цен, сниж уровня конкурентоспособ, ослабления балансирующей функции рынка. Косвенные методы регул-я осущ. экономич. ср-вами. Они подразд. на ср-ва денежно-кредитной и бюджетной политики. Осн. ср-ва денежно-кредит политики: регул-е учетной ставки (дисконтная политика, осуществляемая ЦБ); установление и изменение размеров минимальных резервов, кот. финансово-кредитные институты страны обязаны хранить в ЦБ; операции гос. учреждений на рынке ценных бумаг, такие как эмиссия гос. 25. Прогнозирование, как одна из форм государственного регулирования, служит начальным этапом, предшествует разработке программ, планов, основных направлений, разработке стратегии социально-экономического развития и так далее. Во всех видах общественной деятельности необходимо предвидение перспектив развития, будущих последствий принятых в настоящее время решений, а также явлений, которые могут возникнуть независимо от предусмотренных мер. Основная цель прогнозирования территориального социально-экономического развития - обеспечение согласования общегосударственных и региональных интересов при разработке и реализации региональной экономической политики. Территориальные прогнозы разрабатываются на долгосрочную, среднесрочную перспективу и ежегодно (текущие прогнозы). 26. Планирование и программирование регионального развития используются для концентрации сил и средств для реализации выбранных стратегических приоритетов регионального развития. Применяются в тех случаях, когда обычные методы и инструменты рыночной экономики и ее государственного регулирования не способны решить актуальные региональные проблемы. Экономическое планирование - это процесс создания моделинамечаемого состояния региональной социально-экономической системы в будущем параллельно с установлением методов, способов и сроков достижения данного состояния. Региональное программирование - один из важнейших инструментов реализации государственных социально-экономических планов развития регионов. Региональные программы разрабатываются по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона для достижения намеченных стратегических целей в регионального развития 27. Региональные финансы обеспечивают финансирование широкого круга мероприятий, связанных с социально-культурным и коммунально-бытовым обслуживанием населения. Таким образом, региональные финансы - это система экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное развитие территорий. Через региональные финансы государство активно проводит социальную политику. На основе предоставления региональным органам власти средств для их бюджетов осуществляется финансирование муниципального народного образования, здравоохранения, коммунального обслуживания населения. При этом круг финансируемых мероприятий расширяется. За счет средств региональных бюджетов стали финансироваться не только общеобразовательные школы, но и высшие учебные заведения, крупные объекты здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку, охране окружающей среды и др. С помощью региональных финансов государство осуществляет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий, которые в результате исторических, географических, военных и других условий отстали от других районов страны. С этой целью разрабатываются региональные программы. Средства на их осуществление формируются за счет источников доходов бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц, а также налогов вышестоящих бюджетов. Региональным бюджетам выделяются отчисления от государственных налогов, но чаще всего субвенции, т. е. финансовые ресурсы, предоставляемые из вышестоящих бюджетов на определенные цели (развитие здравоохранения, дорожное строительство, коммунальные объекты и др.). Региональные финансы - это не только система экономических отношений. Они являются и совокупностью денежных средств, используемых на экономическое и социальное развитие территорий. Главным направлением использования региональных финансов является финансовое обеспечение социальной и частично производственной инфраструктуры. Основным источником ее финансирования стали бюджетные ассигнования и средства субъектов хозяйствования (предприятий, организаций). В Российской Федерации к таким бюджетам относятся бюджеты республик в составе РФ, краев, областей, автономных округов, районов, городов, районов в городах, поселковых и сельских органов самоуправления. Бюджетные фонды – это разновидность финансовых фондов, создаваемых в строгом соответствии с отечественными юридическими нормами. Они выглядят как специально выделенные в системе бюджета деньги, которые расходуются и контролируются властными государственными структурами. Как правило, данные финансы скапливаются для последующего финансирования ключевых видов хозяйственной деятельности страны. Все бюджетные фонды в России подчиняются положениям действующего бюджетного законодательства. Кроме того, данные структуры, независимо от их вида, не должны нарушать и иные правовые нормы. Как правило, закладываются исполнительной властью на федеральном уровне, в границах закона об общегосударственном бюджете на предстоящий финансовый год. Причем допускается формирование бюджетных фондов не только в центре, но и в субъектах РФ, и даже в муниципалитете. Внебюджетные фонды Представляют собой систему аккумуляции и перераспределения денежных ресурсов, которая имеет свои источники формирования и целевое направление использования. Могут быть региональными, муниципальными, территориальными подразделениями региональных фондов. Их разновидностями могут быть фонды финансовой поддержки одаренной молодежи, фонды развития территорий, валютные фонды, фонды поддержки малого и среднего бизнеса и т.п. 28. Региональные бюджеты - центральное звено территориальных бюджетов, которые служат для финансового обеспечения задач, лежащих на государственных органах управления субъекта РФ. Целью региональных органов власти является обеспечение развития регионов, а также производственной и непроизводственной сфер на подведомственных территориях. Собственные доходы включают следующие региональные налоги и сборы: 1) налог на имущество предприятий; 2) налог на недвижимость; 3) дорожный налог; 4) транспортный налог; 5) налог с продаж; 6) налог на игорный бизнес; 7) региональные лицензионные сборы. Основные направления использования средств региональных бюджетов: 1) обеспечение функционирования органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ; 2) обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ; 3) проведение выборов и референдумов в субъектах РФ; 4) обеспечение реализации региональных целевых программ; 5) формирование государственной собственности субъектов РФ; 6) осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ; Местные бюджеты - один из главных каналов доведения до населения конечных результатов производства. Через них общественные фонды потребления распределяются между отдельными группами населения, из них финансируется развитие отраслей производственной сферы (местной и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги). Местные бюджеты в осуществлении общегосударственных экономических и социальных задач имеют большое значение, поскольку они распределяют государственные средства на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества. В состав собственных доходов местных бюджетов входят: 1) местные налоги и сборы: а) земельный налог; б) налог на имущество физических лиц; в) налог на рекламу; г) налог на наследство или дарение; д) местные лицензионные сборы; 2) доходы от приватизации, в том числе: а) доходы от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности; б) доходы от продажи земли; в) доходы от продажи квартир гражданам; 3) средства обязательного медицинского страхования, средства внебюджетных и отраслевых фондов. В главные регулирующие доходы местных бюджетов входят отчисления: 1) от налога на добавленную стоимость; 2) от акцизов; 3) от налога на прибыль предприятий; 4) от подоходного налога с физических лиц. Из местных бюджетов финансируются функциональные расходы, которые включают в себя расходы на: 1) содержание органов местного самоуправления; 2) формирование муниципальной собственности и управление ею; 3) организация, содержание и развитие учреждений образования, здравоохранения, культуры; 4) средств массовой информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности; 5) содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 6) организация, содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства; 7) содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов; 29. Экономический рост есть составляющая социально-экономического развития. Он выражается в показателях и критериях динамики реального ВВП в абсолютном объеме и на душу населения. Основные факторы экономического роста, способствующие развитию экономики: · факторы спроса; · факторы предложения; · факторы распределения; · внутренние; · внешние; · смешанные. К факторам спроса следует отнести факторы, способствующие увеличению совокупного спроса. Это: · заработная плата и иные доходы, · налоги на доходы и имущество, · предельная склонность к потреблению, · ставка банковского процента, · величина кассовых остатков и другие факторы, определяющие спрос. К факторам предложения относятся: · количество и качество природных и трудовых ресурсов, · объем основного капитала, · уровень технологий и их доступность, · предпринимательские способности хозяйствующих субъектов, · научно-технический прогресс. 30. |