Анализ печати и свободы журналистики. 1ЛР Куприянов. Анализ свободы печати и журналистской деятельности оглавление

Скачать 296.77 Kb. Скачать 296.77 Kb.

|

|

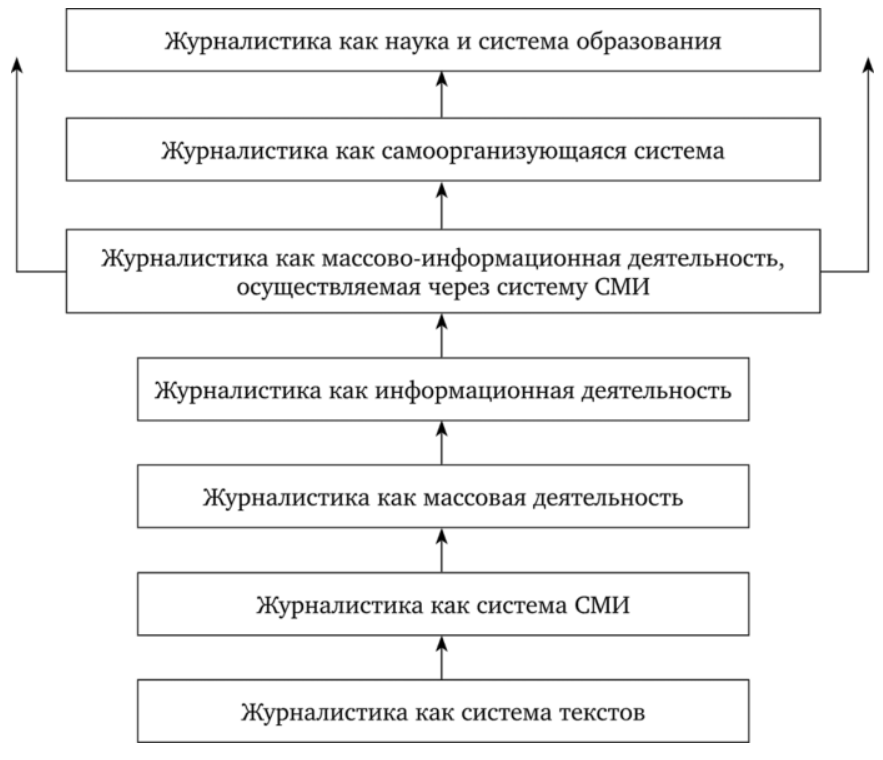

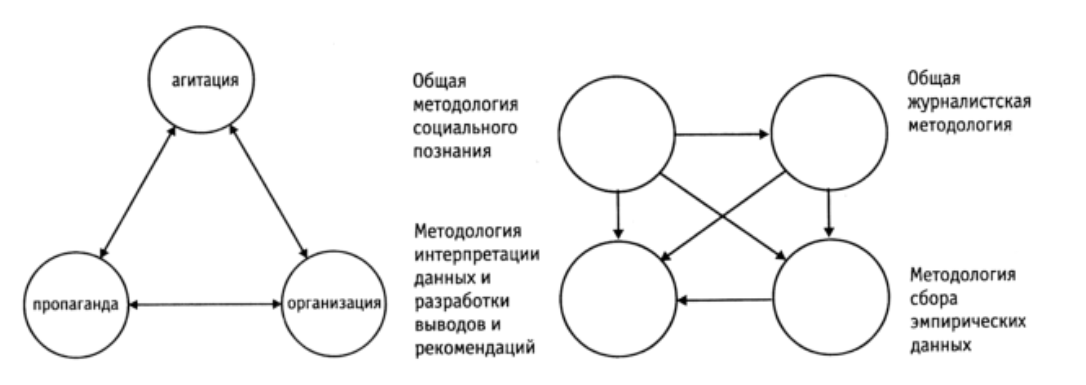

Анализ свободы печати и журналистской деятельности ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Цели и задачи Основная часть Заключение Источники ВВЕДЕНИЕ Над проблемой свободы слова размышлял еще греческий государственный деятель и оратор Демосфен, который сказал, что лишение человека права свободно говорить представляет собой величайшее бедствие. Систематическое рассмотрение проблемы свободы печати началось с изобретения и распространения в мире печатного станка. В 1485 году архиепископ города Майнца, где жил изобретатель печатной машины Гуттенберг, организовал первый цензурный комитет, а уже в 1493 году Инквизиция Венеции выпустила список книг, запрещенных церковью. Светская власть в средние века тоже следовала по пути ограничения свободы печати и стремилась контролировать высказывания граждан. Начало борьбы за свободу печати положил Джон Мильтон в «Ареопагитике», опубликованной в 1644 году. В своей знаменитой речи, обращенной к английскому парламенту, он высказался за свободу печати. И в 1695 г. «Английское постановление о регулировании печатной продукции» было отменено. В Швеции в 1766 году положение о свободе печати было оформлено в формальный закон, который включал право на свободное получение гражданами информации. Во французской «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. провозглашалось то, что неограниченная свобода выражать свои мысли и мнения является одним из важнейших прав человека; каждый человек может говорить, писать и распространять печатную продукцию свободно. В Соединенных Штатах в 1791 году «Закон о правах» в Статье 1 утвердил положение о том, что «Конгресс не должен принимать закон... ограничивающий свободу слова или печати». Это положение было ратифицировано как «Первая поправка» к «Конституции Соединенных Штатов». ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цель: проанализировать степень свободы журналистской деятельности Рассмотреть концепции свободы печати и определение гласности Выявить экономические условия и факторы свободы Найти необходимые данные для анализа Использовать методы процентного анализа и графического отображения данных Написать заключение, предложить рекомендации в соответствии с полученными данными ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Концепции свободы печати - Американская: СМИ ни от кого не зависят, ни Правительство, ни Конгресс не имеют права влиять на СМИ. СМИ становятся экономическим предприятием, а не просто средством распространения идей. - Английская концепция: близка к американской, но Парламент имеет право влиять на СМИ. Парламент назначает комиссии, которые контролируют деятельность СМИ. - Французская концепция: СМИ подчиняются Конституции; и Правительство, и Парламент имеют право воздействовать на СМИ. - Немецкая концепция: СМИ подчиняются федеральным законам. Прохоров в своем учебнике «Введение в теорию журналистики» излагает три концепции юридической стороны свободы печати и журналистской деятельности. Авторитарная - и как ее крайнее выражение тоталитарная - концепция исходит из того, что пользоваться свободой информационной деятельности могут лишь власть предержащие. Практически неограниченную власть получают СМИ, выпускаемые этими силами. Инакомыслящие же либо вовсе не допускаются в область журналистики, либо их издания и программы подвергаются цензуре той или иной степени жесткости, всякого рода экономическим ограничениям с целью исключить или крайне ограничить плюрализм взглядов и добиться максимально возможного влияния на аудиторию в интересах властных структур. Концепция полной свободы печати - возникает как ответ на авторитарную конц-ю. Лозунг свободы печати, выдвинутый борющимися с феодализмом силами, по сути, требовал свободного рынка идей. При этом смысловое содержание лозунга свободы печати было «чистым» - речь шла вовсе не о праве на вседозволенность, аморализм, антигуманность и т.д. Концепция ответственной свободы СМИ - по мере развития гражданского общества и правового государства стало обнаруживаться, что при сохранении принципиальных основ свободы массово-информационной деятельности требуется правовое регулирование деятельности журналистики. Это означает, что законодательная власть имеет право издавать законы и тем самым регламентировать рамки свободной деятельности СМИ бороться против злоупотребления ими свободой слова. Еще пара слов о всяких журналистских организациях, защищающих свободу слова: - В Союзе журналистов России создан Комитет по защите свободы слова и прав журналистов. Применительно к своей сфере деятельности этими вопросами занимаются другие объединения журналистов (в частности, Фонд защиты гласности, Комиссия по свободе доступа к информации и др.). - международные организации, занимающиеся проблемами свободы слова и печати: Возникнув в США, все более расширяет рамки своей деятельности, в том числе и в России, «Фридом форум» - независимый общественный фонд, созданный для популяризации идеи свободы, сбора информации по состоянию дел в этой сфере, разработки рекомендуемых шагов и практических мер по развитию свободной деятельности в различных сферах социальной жизни. А Международный институт прессы, объединяющий издателей и редакторов СМИ почти 100 стран мира, помимо прочих своих акций ежегодно выпускает «Обзор свободы печати в мире». В этой же сфере действует организация «Репортеры без границ» и др. Гласность Термин гласность употреблялся в России для обозначения информационной открытости общества. Историки журналистики находят зарождение данного явления в старославянских городах, где существовала традиция выносить на всеобщее обсуждение спорные вопросы коллективного существования. Борьба за гласность обычно ведется оппозиционными силами, которые стремятся лишить правительство привилегий в области социально-значимой информации. Гласности уделялось большое внимание в марксистско-ленинской теории. В данной концепции журналистика и гласность включены в систему политико-властных отношений. В 80-е гг. ХХ в. понятие гласность вызвало внимание не только отечественной, но и мировой общественности, став символом этапа преобразований, который получил название перестройки. В 90-е гг.были сформулированы научные подходы к обеспечению гласности: - открытость в деятельности государственных и общественных организаций; - наличие статистики, соответствующей международным стандартам; - существование развитой социологической службы; - доведение с помощью СМИ до сведения широкого круга лиц альтернативных, авторских концепций решений социально значимых вопросов; - превращение СМИ в трибуну общественного мнениях - открытость в отношении прошлого и настоящего страны (открытые доступы к архивам, публикация документов министерств и ведомств); Функции гласности, по мнению проф. С.Г. Корконосенко, определяются с опорой на социологические источники. В политическом плане к функциям относятся демократизация общества и создание механизмов для участия граждан в решении государственных и иных существенных вопросов, в социальном - реализация эффективных форм общественного контроля, в социально-психологическом - воспитание высокой политической культуры у населения. Социальными эффектами гласности можно считать углубленное познание общества с помощью прессы- незаменимого для социальной системы инструмента самопознания. C практическим решением поднимаемых в СМИ вопросов связан эффект социального действия. Журналист несет ответственность за публикации, морально ответственен за исход дел, которые стали предметом общественного внимания. Эффектами гласности можно считать также укрепление связей между органами управления и рядовыми гражданами и плюрализм (мнений, различных идеологий, партий, форм собственности, религиозных взглядов и т.д.). Гарантами гласности выступают политическая воля руководства страны, законодательная база информационных процессов (правовое обеспечение доступа граждан к информации), экономическая и материально-техническая база гарантий. К гарантиям гласности относится также политическая, этическая и профессиональная культура участников информационных обменов Экономические условия и факторы свободы  Социально-творческая проблематика свободы журналистики имеет основополагающий характер, и на ее фоне должны решаться все остальные. Ведь для реализации даже верно сформулированных социально-творческих подходов и решений принципиально важна также экономическая (25%) база реализации свободы, юридически обеспеченная законодательными актами (25%). Необходимо учесть отношение к необходимости (25%), творческие возможности и знания в сфере необходимости (по 12.5%) Социально-творческая проблематика свободы журналистики имеет основополагающий характер, и на ее фоне должны решаться все остальные. Ведь для реализации даже верно сформулированных социально-творческих подходов и решений принципиально важна также экономическая (25%) база реализации свободы, юридически обеспеченная законодательными актами (25%). Необходимо учесть отношение к необходимости (25%), творческие возможности и знания в сфере необходимости (по 12.5%)В теории системного анализа существует правило: если исследователь выделил семь уровней системы, то такое исследование можно считать наиболее полным. Если число выделенных уровней больше трех, но меньше семи, то, вероятнее всего, пропущены какие-то важные уровни, что повлияет на обоснованность рекомендаций. Если уровней меньше трех, то проблема практически не исследована. Как правило, в любой системе выделяют для анализа в качестве самостоятельных уровней следующие: — уровень внутреннего иерархического управления системой (структуру, способы регулирования); — уровень самоуправления системы (структуру, способы регулирования); — ряд уровней, в которые объединены те или иные компоненты системы по какому-либо признаку или функциональности. — уровень научного анализа функционирования системы.  В процессе описания элементов системы «журналистика» мы как раз и выделили ее уровни. Наша система естественным образом разложилась на семь уровней. Представим их стратификацию в следующей анализа схеме при помощи вертикального метода В процессе описания элементов системы «журналистика» мы как раз и выделили ее уровни. Наша система естественным образом разложилась на семь уровней. Представим их стратификацию в следующей анализа схеме при помощи вертикального методаАктивное обсуждение проблемы способствует ее более глубокому пониманию, принятию демократических решений и практической их реализации. Мировым «стандартом» в этой области становится понимание, что в журналистике должны быть достаточно широкие (хотя вовсе не безразмерные) рамки свободы деятельности в целях многообразия представления фактов и мнений; журналистике должны быть свойственны ответственные решения в интересах общества.  Юридически точное закрепление прав и обязанностей СМИ чрезвычайно важно в связи с тем, что журналистика является все более разветвленным, проникающим во все сферы жизни общества, могущественным социальным институтом. Юридически точное закрепление прав и обязанностей СМИ чрезвычайно важно в связи с тем, что журналистика является все более разветвленным, проникающим во все сферы жизни общества, могущественным социальным институтом. Заключение Рассмотрен анализ свободы журналистской деятельности и печати. Проанализирована структура системы «журналистика». Исходя из полученных в результате работы данных и доказательной базы, в будущем активное обсуждение проблемы поможет её более глубокому пониманию и принятию демократических решений, что также поспособствует распространению свободы печати. Для себя из полученных данных могу сделать вывод, что ограничение свободы журналистской деятельности негативно сказывается, например, на политической жизни государства. Источники Новосельцев В. И. Системный анализ: современные концепции. Воронеж, 2003.С. 40. Новосельцев В. И. Системный анализ: современные концепции. С. 40—41. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М., 2006. С. 97. Рубинов А. Секреты журналистики (Социальный корреспондент). М., 2008.С. 23—30. Рубинов А. 3. Секреты журналистики. Багерстам Э. Свобода прессы в демократическом обществе: Настольная книга по этике прессы. Тарту,1992. Законы и практика СМИ в одиннадцати демократиях мира (сравнительный анализ) / Под общ. ред. М. А. Федотова. – М., 1996. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации. – М., 1996. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2004. Энтин В.Л. Право на информацию/Гласность: мнения, поиски, политика/ М., 1989 Федотов М. А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М., 2002. |