билеты. Билет1 1 Что такое коэффициент вскрыши, единицы измерения Коэффициент вскрыши

Скачать 278.41 Kb. Скачать 278.41 Kb.

|

|

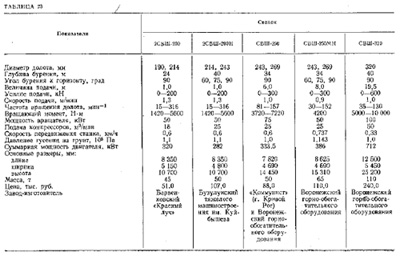

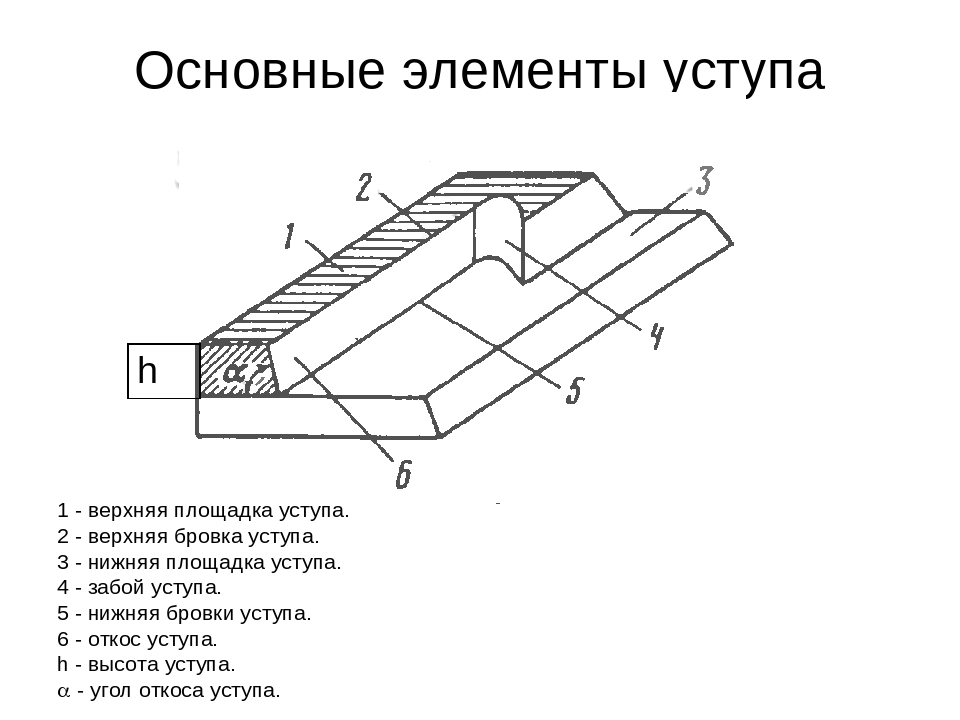

БИЛЕТ№1 1 Что такое коэффициент вскрыши, единицы измерения? Коэффициент вскрыши (англ. Stripping ratio) — показатель, используемый при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Представляет собой отношение количества пустых пород к количеству полезного ископаемого[1]. Как числитель, так и знаменатель этого отношения может измеряться в кубических метрах и/или тоннах (м³/м³, т/т, м³/т). Чаще всего используется показатель м³/т. Различают[1]: Текущий коэффициент вскрыши — отношение объёма пустых пород к объёму полезного ископаемого, добытого за определенный период эксплуатации, например год или месяц. Средний коэффициент вскрыши — отношение объёма пустых пород к объёму полезного ископаемого в конечном контуре карьера. Контурный коэффициент вскрыши — отношение приращения объема пустых пород к приращению объема полезного ископаемого при расширении контура карьера в плане или в глубину (он больше текущего коэффициента вскрыши). Граничный (предельный) коэффициент вскрыши — это максимально допустимый коэффициент вскрыши на данном месторождении, рассчитанный исходя из условия экономической целесообразности добычи руды именно открытыми горными работами: Кгр = (Сд — Со) / Св, м³/м³, м³/т или т/т где Сд — допустимая величина себестоимости полезного ископаемого в руб/т или руб/м³, может определяться как: Ц — П , где Ц — цена 1 т или м³ полезного ископаемого, П — планируемая прибыль горного предприятия с 1 т или м³ полезного ископаемого ⎧ Сп — себестоимость добычи на этом же месторождении полезного ископаемого подземным способом, руб/т или руб/м³ ⎪ Са — себестоимость получения альтернативного сырья (например, газ вместо угля или пластмасса вместо стали), руб/т или руб/м³ Со — себестоимость добычи полезного ископаемого открытым способом, руб/т или руб/м³; Св — себестоимость вскрышных работ на данном карьере, руб/т или руб/м³. По данным практики Граничный коэффициент по отраслям горной промышленности составляет[1]: - добыча угля 15–20 м³/т; - добыча железной руды 10–15 м³/м³; - добыча цветных металлов 15–18 м³/м³; - горно-химическое сырьё 12–15 м³/м³; - строительные материалы 2–5 м³/м³. 2 Задачи и значения осушения месторождений. (Билет 6, вопрос 2) 3 Типы экскаваторов применяемых на открытых горных работах. (Билет 5, вопрос 2) 4 Продукты обогащения окисленных железистых кварцитов. ВТУ на руду железную доменную из ОЖК. 5 Охрана опасной зоны при производстве МВ. БИЛЕТ№2 1 Параметры одноковшовых экскаваторов. (Билет 5, вопрос 2) 2 Селективная выемка горных пород. 3 Устройство отвалов и их классификация. Отва́л (горное дело, металлургия) — размещение на поверхности пустых (вскрышных) пород или некондиционного минерального сырья, а также хвостов обогатительных фабрик, отходов или шлаков от различных производств и сжигания твёрдого топлива. Отвалообразование является завершающим этапом вскрышных работ на карьерах[1]. Содержание 1 Классификация отвалов 2 Внутреннее отвалообразование 3 Примечания 4 Литература 5 См. также Классификация отвалов В зависимости от способа укладки материала отвалы делятся на следующие типы: конические (терриконы) — наиболее часто создаются при откатывании породы опрокидывающимися вагонетками или скипами; хребтовые — создаются при вывозе породы вагонетками подвесной канатной дороги или конвейерами; плоские — создаются при вывозе отходов (породы) в самосвалах и формировании штабеля при помощи бульдозеров; такие отвалы часто создаются в ближайшем от предприятия понижении рельефа. Виды отвалов: а — конический; б — хребтовый; в — плоский  При открытых горных работах в зависимости от места расположения отвалы разделяют на следующие виды: внутренние — создаваемые в отработанном пространстве карьера; внешние, расположенные за границами карьера; комбинированные. В зависимости от способа механизации работ, отвалы разделяют на: бульдозерные; экскаваторные; конвейерные; гидравлические. Предотвал — насыпь, устраиваемая перед основным отвалом, и меньшая по высоте чем последняя. Предотвал предназначен для повышения устойчивости основного отвала и других целей. Отвалы являются экологически неблагоприятным сооружением. В частности, если на поверхность поднята порода с кислой реакцией, то такие отвалы очень долго не покрываются растительностью. Внутреннее отвалообразование При разработке горизонтальных залежей всегда стремятся размещать отвалы в выбранном пространстве карьера. При этом обязательна выемка залежи полезного ископаемого на полную мощность. Применение внутренних отвалов желательно и при разработке пологих залежей. В этом случае возможно проведение по отвалам наклонных внутренних траншей, вскрывающих рабочие горизонты по полезному ископаемому. Для размещения породы во внутреннем отвале необходим определенный объём выработанного пространства. Поэтому в первый период разработки карьера породу перемещают на внешние отвалы, и только после создания требуемой ёмкости выработанного пространства переходят на внутреннее отвалообразование. Применение в эксплуатационный период мощной техники с большими линейными параметрами, особенно при поперечном перемещении вскрышных пород во внутренние отвалы, сопряжено с выполнением большого объёма горно-подготовительных работ. Они ещё часто выполняются одноковшовыми экскаваторами карьерного типа в сочетании с автомобильным или железнодорожным транспортом. Вместе с тем строительство крупных карьеров целесообразно осуществлять посредством технических средств, предусмотренных проектом на эксплуатационный период. Применение высокопроизводительных экскаваторов на горно-капитальных работах позволяет резко сократить срок строительства карьера при большой мощности покрывающих залежь мягких вскрышных пород и повысить эффективность открытой разработки глубоко залегающих месторождений. 4 Продукты обогащения богатой руды. ВТУ на богатую руду карьера. 5 Распорядок производства МВ. БИЛЕТ№3 1 Способы производства буровых работ. Основное назначение буровзрывных работ — отделение крепких руд и пород от массива и получение при этом горной массы, имеющей оптимальную для выемки и дальнейшей переработки кусковатость. Они должны обеспечивать достаточные для бесперебойной работы экскаваторов запасы взорванной горной массы, максимальную экономичность и безопасность, а также минимальное разубоживание руды и минимальное перемешивание различных руд. Массовую отбойку руды на карьерах производят скважинными (иногда котловыми) зарядами. Поэтому основной объем бурения на карьерах приходится на проходку скважин различной глубины и различных диаметров. Бурение шпуров имеет вспомогательное значение — при разделке негабарита. На рудных карьерах применяют шарошечное, огневое и ударно-вращательное бурение. Некоторая часть общего объема бурения выполняется станками шнекового и ударно-канатного бурения. Шарошечное бурение. На рудных карьерах значительные объемы буровых работ выполняют станками шарошечного бурения, краткая техническая характеристика которых приведена в табл. 23.  Станки шарошечного бурения обеспечивают достижение высоких скоростей проходки скважин и высокую производительность труда. К недостаткам этих станков относятся высокая стоимость и малая стойкость шарошечных долот. При бурении крепких горных пород рекомендуется применять малые скорости вращения долота при максимально больших осевых нагрузках. Например, при бурении крепких железных руд (таконитов) трехшарошечным долотом диаметра 230 мм, армированным зубками твердых сплавов, при частоте вращения долота 0,5-0,6 с-1 и усилии подачи 260-280 кН скорость проходки достигала 3-9 м/ч, а объем бурения до полного износа долота 75-250 м. Один из основных показателей режима работы станка шарошечного бурения — усилие подачи. С его увеличением резко возрастает скорость бурения, улучшается износостойкость долота. Чаще всего долота выходят из строя из-за разрушения опор шарошек в результате попадания в подшипники опор породной мелочи и ее заклинивания. На карьерах применяют шарошечные, огневые и шнековые буровые станки, а также пневмоударные станки для скважин диаметром главным образом 105-160 мм (см. Пневмоударное бурение). Шарошечные буровые станки (рис. 2) используют для бурения скважин диаметром 160-400 мм в породах средней и высокой крепости (f>=6); ими бурят свыше 70% добываемой горной массы в СССР (см. Шарошечное бурение). Для мягких пород (f6) применяют шнековые буровые станки при бурении скважин диаметром 125-160 мм (см. Шнековое бурение). Около 2% горной массы (кварцсодержащие породы, f>=14) бурят огневыми буровыми станками (см. Термическое бурение), которыми более эффективно расширять нижнюю часть скважины, пробуренной шарошечным буровым станком, для размещения в ней большего заряда взрывчатых веществ. Ударно-канатные буровые станки (см. Ударно-канатное бурение) применяют для бурения водопонизительных и других скважин диаметром до 60 см и глубиной до 300 метров и более. 2 Высота уступов, элементы уступов. Уступ карьера — горизонтальный слой горных пород, вынимаемый при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. По глубине карьер разбивается на уступы. Отработка уступа производится одним комплектом горных машин. Если уступы отрабатываются с помощью буровзрывных работ, то комплект машин включает буровые машины, зарядные машины, погрузочные и транспортные машины. Если уступы отрабатываются без буровзрывных работ, то комплект машин включает выемочно-погрузочную технику (экскаватор) и транспорт (автомобильный, железнодорожный или конвейерный)[1]. Уступы разделяются на рабочие, которыми производится отработка массива полезных ископаемых и вмещающих горных пород, включённых в контуры карьера, и нерабочие (погашенные), достигшие при разработке месторождения своего предельного положения. Подуступы — часть уступа по высоте, разрабатываемые отдельными машинами бурения и экскаваторами, но обслуживаемые одним транспортом. Уступ состоит из следующих элементов[1]: Высота уступа h – высота слоя, отрабатываемого с одного транспортного горизонта. Поэтому, если транспортный горизонт расположен посередине уступа, то он разделяется на верхний и нижний подуступы. Площадка уступа, на которой размещают добычное оборудование, называется рабочей, и сам уступ также называется рабочим. Если на площадке работы не ведут, то она называется бермой. Площадка — горизонтальная поверхность уступа. Уступ имеет две площадки: верхнюю и нижнюю; Откос — наклонная, приближенная к вертикальной, сторона уступа. Угол наклона зависит от свойств породы уступа, их устойчивости; Бровка — линия, соединяющая площадку и откос уступа. Верхняя бровка образуется в месте перехода верхней площадки уступа в откос уступа. Нижняя бровка уступа образуется в месте перехода откоса в нижнюю площадку уступа. Забой — рабочая поверхность уступа от нижней площадки до верхней площадки, с которой вынимается горная масса, составляющая тело уступа. Заходка — ширина разрабатываемого уступа, а торец заходки является забоем. Совокупность площадок и откосов всех уступов образует борт карьера. После окончания вскрышных и добычных работ ширину площадок уменьшают до величины, которая должна быть не меньше 30 % высоты уступа[1]. Эта горизонтальная площадка нерабочего уступа получила название бермы. Берма обеспечивает устойчивость нерабочего борта карьера. От ширины предохранительной бермы зависит угол откоса нерабочего борта карьера. Если по берме проходит дорога, по которой вывозят горную массу, то она имеет ширину, достаточную для проезда транспортных средств и обеспечения устойчивости уступа. Такая берма называется транспортной  Приведем поперечный разрез карьера, на котором обозначены основные его элементы (рис. 1)  Рисунок 1 - Поперечный разрез карьера На рис. 1.1 приведены следующие элементы карьера: 1-2 - верхний контур карьера, соответствует ширине карьера по верху; 3-4 – нижний контур карьера, соответствует ширине карьера по дну; 5-6 – рабочий борт карьера; 1-5 и 2-11 – нерабочий борт карьера; 7 – нерабочий уступ карьера; 8 – рабочий уступ карьера; 9 – верхняя и нижняя площади уступа (рабочие площадки); 10 – транспортная берма; 12 – предохранительная берма или берма очистки; φр – угол рабочего борта карьера; φнр– угол нерабочего борта карьера. Верхним контуром карьера называется линия пересечения бортов с поверхностью. Нижним контуром карьера называется линия пересечения бортов с плоскостью дна карьера. Бортами карьера называются боковые поверхности, ограничивающие карьер и его выработанное пространство. Если на борту карьера производятся горные работы, то он называется рабочим бортом. Откосом борта карьера называется поверхность, проходящая через верхний и нижний его контур. Углом откоса борта карьера называется угол, образованный линией откоса борта карьера и проекцией этой линии на горизонтальной плоскости. Угол откоса рабочего борта обычно составляет 7°÷15°, не рабочего 35°÷45°. В результате горных работ рабочий борт карьера перемещается, приближается к конечным контурам карьера. Борт карьера или его отдельные участки, контуры которых совпадают с конечными контурами карьера, называются нерабочими. На нерабочем борту карьера горных работ не производятся, но могут располагаться транспортные съезды. Уступы, составляющие нерабочий борт карьера называются нерабочими. Они разделяются площадками: транспортными, предохранительными, а также площадками очистки. Транспортные бермы служат для расположения транспортных путей, по которым осуществляется грузотранспортная связь, между рабочими площадками в карьере и поверхностью. Ширина их составляет от 10 до 30 м в зависимости от вида и типа транспорта. Предохранительные бермы предназначены для повышения устойчивости борта и для задержки кусков породы обрушающихся при выветривании уступов. Их ширина составляет 3÷10 м и как правило принимается равной 1/3hу. Бермы очистки – это расширенные до 10÷15 м предохранительные бермы, которые останавливают через 3÷4 уступа. Очистка оставшейся породы осуществляется бульдозерами, небольшими экскаваторами или погрузчиками. По мере отработки уступов рабочий борт становится нерабочим, а рабочие площадки становятся предохранительными или площадками очистки. Глубина карьера – это вертикальное расстояние между отметкой земной поверхности и длиной карьера. Они изменяются от нескольких десятков метров до 300÷500 м. Форма карьера в плане бывает обычно близкой к овальной. Длина карьера изменяется от 500 м до 5 км. 3 Крепость пород по шкале Протодьяконова. 4 Минеральный состав руд. Рудные минералы. Нерудные минералы. Вредные примеси 5 Сигналы оповещения при производстве МВ. При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых, а в темное время суток, кроме того, и световых сигналов для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрывчатых материалов. Значение и порядок сигналов: а) первый сигнал - предупредительный (один продолжительный). Сигнал подается при вводе опасной зоны; б) второй сигнал - боевой (два продолжительных). По этому сигналу проводится взрыв; в) третий сигнал - отбой (три коротких). Он означает окончание взрывных работ. Сигналы должны подаваться взрывником (старшим взрывником), выполняющим взрывные работы, а при массовых взрывах - специально назначенным работником организации, ведущей взрывные работы. Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных работ должны быть доведены до сведения персонала организации, а при взрывных работах на земной поверхности - до жителей населенных пунктов, примыкающих к опасной зоне. БИЛЕТ№4 1 Транспорт применяемый на открытых горных работах. Виды карьерного транспорта При рассмотрении современного состояния карьерного транспорта мы уже познакомились с основными видами, особенностями, факторами и требованиями, определяющими выбор вида карьерного транспорта. По характеру потока груза при транспортировании различают цикличный (или прерывный) и поточный (или непрерывный) виды транспорта. На карьерах широко используются железнодорожный, автомобильный, конвейерный, комбинированный и специальные виды транспорта. Железнодорожный транспорт широко применяется благодаря его основным преимуществам - возможность применения на карьерах любой производительности и надежность работы в любых условиях. С увеличением глубины карьеров и соответствующим ухудшением горнотехнических условий эксплуатации удельный вес железнодорожного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых постоянно уменьшается при увеличении абсолютных объёмов железнодорожных перевозок. |