Отчет по практике. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ. Цель учебной практики ознакомление с производственным процессом добычи угля на горном предприятии закрепление знаний по геологии месторождений полезных ископаемых. Задачи практики

Скачать 323.4 Kb. Скачать 323.4 Kb.

|

|

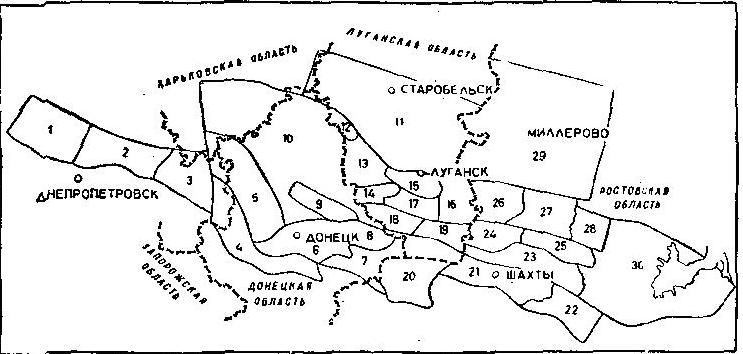

ВВЕДЕНИЕ При подземном способе добычи угля выполняется большой объем работ после проведения горной добычи. Число работников занятых на проведении и креплении горной добычи достигает 15% численности всех работников по добычи угля. Главными задачами горнопроходческих работ являются: - внедрение комплексной механизации; - употребление способов проведения добычи при отсутствии людей; - улучшение техники безопасности; Все это требует уделять серьезное внимание подготовке рабочих и инженерно-технических работников для угольной промышленности. Цель учебной практики - ознакомление с производственным процессом добычи угля на горном предприятии; закрепление знаний по геологии месторождений полезных ископаемых. Задачи практики - на основании получения знаний по дисциплинам практической подготовки ознакомиться на горном предприятии с технологическими службами и подразделениями технологического комплекса поверхности шахты (административно - бытовой комбинат с его службами и подразделениями, геолого-экологическая служба, водоочистные сооружения, комплексы главного и вспомогательного стволов, шахтные склады, службы качества угля), подземными сооружениями (выработки, околоствольные дворы, камеры, очистные и подготовительные забои и тому подобное). Особое внимание обратить на подразделения шахты, непосредственно связанные с технической профессиональной направленностью: вентиляции и техники безопасности, определение качества угля, экологической безопасности (защиты окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, очистки шахтной воды). Характеристика района расположения шахты Шахта « Вергелевская» расположена на территории Перевальского района Луганской Народной Республики. Ближайшими населенными пунктами являются поселки: Вергелевка, Ломоватка, Комиссаровка . Соседней шахтой является шахта « Никанор – Нова» сеть района представлена ж/д и автомобильным транспортом. При помощи подъездного пути к центральной промплощадки шахта имеет выход на общую сеть железных дорог. Автотранспортом она связана с Брянкой. В феврале 1955 года забиты первые колышки для прохождения ствола и строительства поверхностного комплекса будущей шахты. 10 декабря 1956 года шахта введена в эксплуатацию, объединена с шахтой 1-47 и стала именоваться шахтоуправлением «Вергелёвское» треста «Кадиевуголь». За два месяца 1956 года добыча угля составила 8090 тонн. В августе 1959 в состав ш/у «Вергелёвское» вошла шахта № 110, которая входила в состав ш/у «Мануиловское» ликвидированного треста «Луганскместуголь». В 1959 году закрыта шахта 1-47, а через год шахта № 110. В 1962 году ш/у «Вергелёвское» объединено с ш/у «Ломоватское-Южное». С 1956 по 1962 гг. добыча угля велась на горизонте 180 метров. В июне 1962 года введён в эксплуатацию горизонт 256 метров. В апреле 1966 года шахтоуправление «Ломоватское-Южное» расформировано на самостоятельные производственно-хозяйственные единицы: шахту «Вергелёвская» и шахту «Ломоватская-Южная». За первые десять лет эксплуатации шахты «Вергелёвская» добыча увеличилась с 108,5 тыс. тонн до 602,6 тыс. тонн угля в год. Наибольшая добыча достигнута в 1986 году — 817,3 тыс. тонн. 1966—1977 гг. добыча составила 660—720 тыс.тонн угля в год. Прохождение горных выработок составляло 10-12 километров ежегодно. 1970—1975 гг. в связи с ликвидацией треста «Кадиевуголь» и комбината «Ворошиловградуголь» шахта подчинена вновь созданному комбинату «Кадиевуголь». 1993 году шахта вышла из состава ПО «Стахановуголь» и подчинена непосредственно Госуглепрому Украины. 1996 г. — государственное предприятие Шахта «Вергелёвская» преобразовано в государственное открытое акционерное общество. Производственная мощность 390 тыс.т угля в год. Шахтное поле вскрыто 3 вертикальными стволами, пройденными до гор. 340 м. Горизонт 490 метров вскрыт вспомогательным стволом № 4 и коренным квершлагом, пройденным с гор.340 на гор.490 м. протяженность горных выработок 44,6 км, действующих 41,6 км. Эксплуатационные работы ведутся на горизонтах 340 м и 490 м. Разрабатывает пласт l5 мощностью 0,9-1,2 м, углы падения 0-10°. Пласт опасный по внезапным выбросам. На шахте ведется добыча угля марки Т, Тр во 2-й Западной лаве пласта l5 горизонта 490 м мощностью 800 т/сут. В 2012 году введена в действие 1-бис Западная лава пласта l5 горизонта 490 м мощностью 360 т/сутки, запасы угля которой составляют 90,0 тыс. т. Очистные работы ведутся при помощи механизированного комплекса КД-80, комбайна УКД-200/250. Горная масса по наклонным выработкам выемочных участков транспортируется ленточными конвейерами 1Л-80 и скребковыми конвейерами СП-202, по горизонтальным выработкам — в вагонах типа ВГ-1,4 с помощью электровозов 2АМ 8Д. Выдача угля на поверхность осуществляется через опрокидыватель горизонта 340 метров по скиповому стволу шахты. Шахта отнесена к опасным по внезапным выбросам. Абсолютная газообильность шахты 17,14 м3/мин. Горные выработки шахты проветриваются тремя вентиляторными установками главного проветривания. Добыча угля в 2012 году — 357,7 тыс. тонн. Количество работающих (2011) — 1600 чел.  Донецкий бассейн (Донбасс), один из крупнейших в мире угольных бассейнов, расположен на территории Украины и России. Открыт в 20–х гг. 18 в., промышленное освоение с конца 19 в. Угли каменные. Разработка производится подземным способом. Донбасс подразделяется на 30 угленосных районов (рис. 1).  Рисунок 1 — Схема расположения угленосных районов Донецкого бассейна 1 — Петриковский, 2 — Новомосковский, 3 — Петропавловский, 4 — Юго–Донбасский, 5 — Красноармейский, 6 — Донецко–Макеевский, 7 — Амвросиевский, 8 — Торезского–Снежнянский; 9 — Центральный, 10 — Северо–западные окраины Донбасса; 11 — Старобельская площадь, 12 — Лисичанский; 13 — Алмазно–Марьевский; 14 — Селезневский, 15 — Луганский, 16 — Краснодон; 17 — Ореховский; 18 — Боково–Хрустальський; 19 — Должанская–Ровенецкий; 20 — Миусский, 21 — Шахтинский–Несвитаевский; 22 — Задонский, 23 — Сулина–Садкинський; 24 — Гуково–Зверевський; 25 — Червонодонецкий; 26 — Каменско–Гундоровского; 27 — Билокалитвенський; 28 — Тадинський; 29 — Миллеровский; 30 — Цимлянский. В Донбассе за более чем 200-летнюю историю добычи угля накопилось много экологических проблем. Проблема бытового и промышленного использования угля Донецкого бассейна в первую очередь связана с его качеством. В различных отраслях промышленности есть свои требования, предъявляемые к качеству угля. Отклонение от нормы некоторых показателей влияет на стоимость и даже сферу применения угля. К одним из важных показателей качества угля относятся зольность и сернистость угля. Зольность — отношение (в%) массы неорганического остатка (золы), что получено после полного сгорания угля, к единице массы исследованной пробы. Различают внутреннюю и внешнюю золы. Внутренняя («материнская») зона образуется за счет неорганических компонентов, связанных с органической массой угля, при повышенном тонкодисперсном распределении минеральных примесей в органическом веществе угля «материнская» зольность достигает нескольких десятков процентов. Это обусловливает переход угля в углистые породы. Внешняя зола образуется за счет минеральных включений, содержащихся в угле, а также внутришньопластових и вмещающих породах, засоряющих угля при добыче. Зола состоит из продуктов окисления и обжига золоформуючих компонентов угля, а также некоторой количестве не выгоревших органических компонентов. Предельная зольность Аd угля для большинства направлений использования 25 — 37,5%. Кондициями, действующих установлена верхняя граница допустимой зольности в отдельных пластоперетинанях для балансовых запасов угля марок Д и Г — 35%; Ж, К и ОС 40%; Т, А — 30%. Уголь с более високими показателями зольностьи относится к забалансового. При зольности более 45% порода рассматривается уже не как уголь, а как углистый сланец. Среди донецкого угля преобладает уголь с повышенной зольностью (Аd 15 — 20%), и почти весь уголь требуют обогащения. Малозольные угли (Аd < 8%) относительно широко распространены в нижнем карбоне; в среднем карбоне они встречаются лишь в единичных пластах. Конкретных закономерностей в изменении зольности угля в бассейне нет [4]. Сернистость весьма важный показатель угля, определяющий возможность использования его для производства металлургического кокса, а также для сжигания на крупных тепловых электростанциях. Массовая доля общей серы в угле колеблется в широких пределах (0,1 — 11%). По величине Sdзаг угли разделяется на низкосернистые (до 1,5%), средннесернистые (1,5 — 2,5%), сернистое (2,5 — 4%) и высокосернистые (более 4%). Сера входит в состав органического вещества и минеральной части угля, иногда присутствует как элементарная. Выделяют разновидности серы: органическую Sо, сульфидную SS (связанную в основном с дисульфид железа) и сульфатную SSO4 (с сульфатами кальция, железа и других металлов). Массовая доля разновидностей серы определяется только при необходимости получения полной характеристики сернистости угля [7, 8]. При сжигании и газификации угля большая часть серы, содержащейся в них переходит в газообразные соединения, соответственно, в SO2 (с небольшой примесью SO3) и в H2S. При коксовании и полукоксовании в газообразные продукты переходит меньшая часть - до 45% первоначальной доли общей серы. Летучая сера загрязняет окружающую среду, корродирует поверхности аппаратуры, нелетучие сера переходит в кокс, ухудшая его качество и увеличивая расход при выплавке чугуна [5]. Для коксования и сжигания на ТЭС нежелательное присутствие угля с серой (Sdоб) больше 2,5 — 3,0%. Угли с содержанием серы более 4,5% для коксования, как правило, не допускается. В Донецком бассейне преобладают сернистые угли (Sdоб 2,5 — 3,5%). В очень немногих пластах невысокое содержание серы сохраняется на площади целого района. Чаще такие пласты встречаются в юго-западной части бассейна (Донецко–Макеевский и Красноармейский районы) [4]. Рассмотрим проблемы качества угля Донбасса на примере шахты «Вергелевская» Углы падения преимущественно пологие (5 — 15°). Шахта «Вергелеская» разрабатывает угольные пласты l4в, l5 и k6в. Марка угля — Т (тощие). На поле шахты выявлено большое количество мелкоамплитудных нарушений. Распределение их по площади неравномерное. Максимальное их количество выявлено по пластам l6в , l4в, l5, на северном участке, расположенном между двумя крупными тектоническими нарушениями: Продольным надвигом и II–ым продольным надвигом. Особенно сильно нарушены породы в зоне влияния тектонических нарушений. Как показал опыт эксплуатации месторождения, здесь из–за сильной дробленности, изменения углов падения, интенсивного обрушения вмещающих пород, отработка угольных пластов практически невозможна. По содержанию серы на площади балансовых запасов угли относятся к среднесернистым и повышенносернистым [1]. Нами были опробованы пласты l4в, l5 и k6в, количество проб 21, 23 и 57 соответственно. Анализы были выполнены в лабораториях ПО «Укруглегеология». Полученные результаты приведены в таблице 1. Для сравнения взяты показатели качества угля шахт ГП «Луганскуголь»: «Белореченская», , имени 19–го Партсъезда, имени Артема, имени Кирова, , «Черкасская». Были исследованы и изучены зольность и сернистость указанных выше шахт. Таблица 1 Показатели зольности и сернистости (в %) пластов l4в, l5 и k6в шахты «Вергелевская» [1].

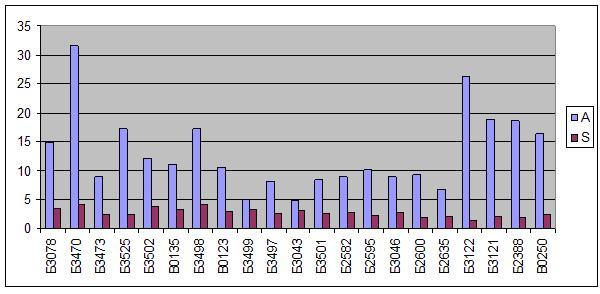

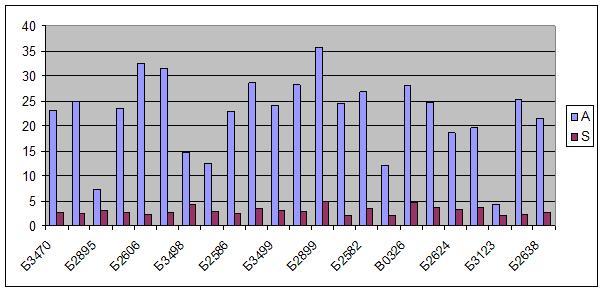

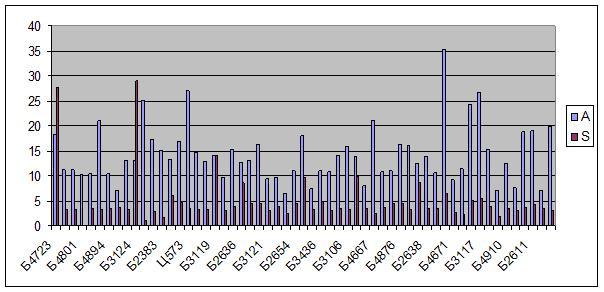

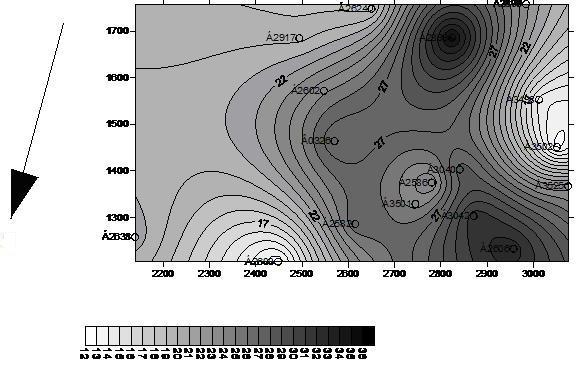

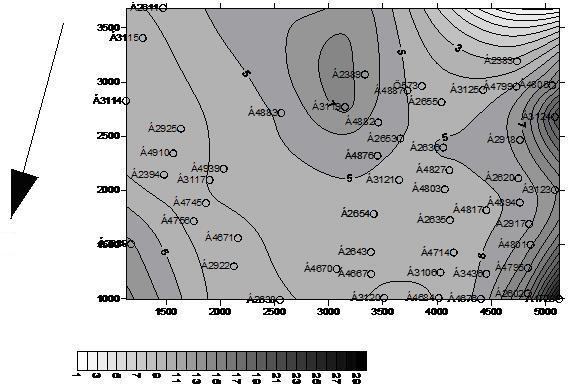

Данные были обработаны на ЭВМ с помощью программ Microsoft Excel (в частности приложение Attastat), Surfer 8. Для пластов l4в, l5 и k6в шахты «Вергелеская» построена гистограмма изменения показателей зольности и сернистости (рис. 2 — 4).  Рисунок 2 — Распределение показателей зольности (А) и сернистости (S) угля пласта l4в По пласту l4в значения зольности (Ad) колеблются в пределах 4,9 — 31,7%, среднее значение — 13,1%, сернистость (Sd) 1,4 — 4,3%, среднее 2,85.  Рисунок 3 — Распределение показателей зольности (А) и сернистости (S) угля пласта l5 По пласту l5 значения зольности (Ad) колеблются в пределах 4,3 — 35,6%, среднее значение 22,43%, сернистость (Sd) 2,06 — 4,9%, среднее 3,08%.  Рисунок 4 — Распределение показателей зольности (А) и сернистости (S) угля пласта k6в По пласту k6в значения зольности (Ad) колеблются в пределах 6,5 — 35,3%, среднее значение 14,24%, сернистость (Sd) 1 — 29,0%, среднее 5,1%. Наибольшие значения зольности наблюдаются в углях пласта l5 (среднее 22,43%), сернистости — в углях пласта k6в. Поэтому для них построены карты пространственного распределения этих показателей (рис. 5 — 6).  Рисунок 5 — Пространственное распределение зольности угля пласта l5 Угли пласта l5 с содержанием золы более 28% списаны с отработки как нецелесообразные. Вероятнее всего большое содержание золы объясняется наличием в углях большого количества неорганических микрокомпонентов в виде тонких слоев, которые невозможно выделить при бурении.  Рисунок 6 — Пространственное распределение сернистости угля пласта k6в Высокие содержания серы вероятнее всего связаны с тем, что пласт k6в имеет двухпачечное строение и содержит породные прослои, мощностью до 15 см. Значения зольности и сернистости угля со средними значениями по другим шахтам детально приведены в таблице 2 и на рисунке 7. Таблица 2

Рисунок 7 — Гистограмма средних значений зольности (А) и сернистости (S) шахт ГП «Луганскуголь» («Белореченская», «Вергелевская», имени 19-го Партсъезда, имени Артема, имени Кирова, «Украина», «Черкасская») Заключение: Сравнивая качественные характеристики шахт можно сказать, что значения зольности и сернистости по шахте «Вергелеская» схожи со значениями по остальным шахтам ГП «Луганскуголь», входят в пределы средних содержаний в Донбассе. Высокие содержания золы и серы в углях Донбасса влияют не только на экспортный потенциал угля, но и на окружающую среду. Это сказывается на почве, в частности сельскохозяйственных угодьях (при добыче угля, складирование отходов угледобычи), атмосфере (сжигание угля), водных объектах, а также на жизнедеятельности человека [3]. Геологическая характеристика месторождения В геологическом строении шахтного поля принимают участие отложения свит ......... среднего отдела карбона, местами перекрыты породами четвертичного возраста. В структурно - тектоническом отношении поле шахты располагается в пределах Вергельовской антиклинали: резко асиметричной складки с узким крутым (40 ... 65) южным крылом и широким пологим (3 ... 2 градуса) северным, осложненным двумя пологими синклинальными складками. Простирание пород изменяется от юго-восточного, через субмеридиональных к северо-восточному; падение - западное и северо-западное под углами от 1 до 11 градусов. С дизюнктивних нарушений выделяются такие крупные надвиги: Никапоровский, А-Е, Продольные 1, 2. Мануильский, Боржковский. Промышленная угленосность поля шахты отнесена к отложениям свиты .... и представлена угольными пластами .... Угольный пласт ...... является выдержанным по мощности и морфологии, пласты .... относительно выдержанными. По мощности все пласты относятся к тонким. Пласт ...... является основным рабочим пластом разрабатывается шахтой. На данный период времени пласт полностью отработан на горизонте 340 м, работы работы ведутся на горизонте 490 м. На части площади, оставшейся с балансовыми запасами в крайних западной и юго-западной частях шахтного поля пласт характеризуется простой строению с общей мощностью от 0,74 до 1,25 м По пласту ..... работы ведутся на горизонтах 340 и 490 м. На площади с балансовыми запасами пласт имеет, в основном, простые, реже - сложную строения с общей мощностью 0,71 .... 1,10 полезной - 0, 60 ... 1,10 м. Пласт .... на горизонте 340 м полностью отработан, на оставшейся площади, с балансовыми запасами характеризуется, в основном, простой, реже - сложным строением с общей мощностью 0,70 к 1, 63м, полезной - от 0,68 до до 1,30 м. Охрана Труда По величине угольного пилевыдиления пласты .... и ..... относятся к малопыльным, пласт ... - к пыльным. "Руководство по борьбе с пылью в угольных шахтах" для пластов ШУ группы запыленности рекомендуется предварительное увлажнение угля в массиве в сочетании с орошением, кршм того для пластов группы В запыленности рекомендуется пылеулавливания. Мероприятия по упадок сил: проектом предусматривается комплексное пылеподавления на всех производственных процессах, так называемым методом с использованием пожарно-оросительной сети шахты. Согласно материалу "Геологическая оценка": применяемые угольные пласты являются опасным источником профзаболеваний. Для достижения необходимого эффекта борьбы с пылью мероприятия проводятся в следующей последовательности: Предупреждение пылеобразования; Предотвращения распространения пыли и борьба с пылью непосредственно у очага пылеобразования. Главным источником пылеобразования в подземных выработках шахты являются: Выемка угля комбайном; Отбой угля и породы при БВР; Бурение шпуров и скважин; Уборка горной массы, перегрузки и транспортировки. Проектом намечаются следующие мероприятия по пылеподавления во всех очистных и подготовительных забоях, в грузовых пунктов: Предварительное увлажнение угля в массиве; Орошения при работе выемочных комбайнов; Орошения на перегрузочных пунктах; Бурение шпуров и скважин с промывкой; Пылеподавления при взрывных работах; Обеспыливания исходящей вентиляционной струи из очистных забоев с помощью водяных завес типа ВЗ-1; Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания при работе в очистных и подготовительных забоях; Организационно-технические мероприятия, которые включают в себя автоматизацию технологических процессов, рациональный режим труда и отдыха, сокращение пребывания людей в запыленной атмосфере, организация противопылевой службы; Медико-профилактические мероприятия, повышающие сопротивляемость организма и снижают опасность возникновения у работающих профзаболеваний: медицинский профосмотр, ингаляторий, фотарий и др .; 4.Охрана окружающей среды Влияние на воздушную среду оказывают выбросы вредных веществ кома образующиеся в результате работы технологического оборудования и процессов связанных с добычей и погрузки угля . Весь существующий технологический комплекс поверхности центральной промплощадки сохраняется для дальнейшей эксплуатации. Выбросы вредных веществ от его источников входящих в фоновое загрязнения атмосферы. Дополнительно скорректированный проект источниками воздействия на атмосферу будут дымовые трубы проектируемых котельных на площадках западной воздухоподающей скважине №2 и площадки вспомогательного ствола № 4. Корректировкой проекта использованы с утвержденного проекта решения по природоохранных мероприятий обеспечивающих: очистки бытовых стоков от центральной площадки на общих очистных сооружениях бытовых стоков пос. Вергулевка и Комиссаровка; использование очищенных и обеззараженных шахтных вод на производственные нужды и для целей пожаротушения; двухступенчатая очистка шахтных вод в существующих горизонтальных отстойниках и прудах - отстойниках (с исключением фильтрации); Корректировкой проекта изменится метод обеззараживания Шахты воды перед сбросом ее в гидрографическую сеть: хлорирование воды заменено на более прогрессивную обработку его бактерицидными лучами. Обеззараживания воды УФ излучением имеет ряд преимуществ по отношению к хлорированию: высокая эффективность уничтожения опасных кишечных инфекций без изменения физико-химического состава воды; отсутствие токсичности; мгновенный бактерицидный эффект без необходимости устройства контактных резервов; отсутствие необходимости контроля за уровнем остаточной концентрации; простота в єксплуатации. Дополнительной корректировкой проекта намечается общая очистки бытовых и производственных стоков на площадках вспомогательного ствола № 4 и западной воздухоподающей скважины № 2 на малых очистных сооружениях бытовых стоков производительностью 12 м в сутки. 5 . Стационарные установки Для выдачи угля и породы с горизонта 340 м главный ствол оборудован двумя скиповыми подъемами. Двухскиповой угольный подъем оборудован подъемной машиной 2-4х3/0,7 скипа грузоподъемностью 9 т. Время работы по выдаче 2500 г горной массы с учетом 0,5 составит 15 мин / сут. Односкиповой породный подъем с противовесом оборудован подъемной машиной 2-4х3/0,7 скипа грузоподъемностью 6т. Вспомагательный ствол ( клетевого № 3). Существующий двуклетевой подъем с машиной 2Ц-4х1, 8 и двухэтажными клетьми на вагонетке ВГ-1,4, сохраняется для дальнейшей эксплуатации. Подъем будет использоваться для спуска и подъема людей, материалов и оборудования. Новый вспомогательный ствол предполагается оборудовать двухклетевым подъемом с машиной ЦР 4х3/0,7 и одноэтажными клетьми на вагонетку ВГ-1,4. Подъемом предусматривается передача породы с горизонта 490 м на горизонт 340 м спуск материалов и людей через горизонт 340 м на горизонт 490 м и доставка с поверхности в шахту длинномерных материалов, крупногабаритного оборудования. Подъем предусматривается оборудовать клетьми типа 1УКП-3, 6-Г-3 приспособленными под вагонетку ВГ-1,4. Это позволит непосредственно в клети производить спуск и подъем крупногабаритного оборудования доставку его с поверхности на платформах непосредственно к месту монтажа в шахте и обратно без перегрузки, спуск элементов арочного крепления. Западная воздухоподающая и вентиляционная скважина. Каждую скважину предусмотрено оборудовать одноклетевым аварийно - ремонтным подъемом с одноэтажной клетью на 3 человека. Максимальная конечная нагрузка при подъеме клети с людьми и инструментами составила 1500 кг. В качестве направляющих используют канатные проводники. Для подъема принят стальной канат 0,8, С-ВГ-З-2-1568 ГОСТ 7668-80 массой 83 кг/км с суммарным разрывным усилием всех проводов при растяжении 290000 Н. Запас прочности каната 11,04. Максимальное статическое натяжение каната на барабанные поставки 24500 Н. Максимальная скорость подъема 2,5 м / с. Навивка подъемного каната на барабан осуществляется в три слоя. На скиповом стволе расположены два вентилятора ВОКД – 1,8. Техническая характеристика вентилятора ВОКД – 1,8: Продуктивность ( в рабочей зоне): 23/93м.куб/с; Статичное давление( в рабочей зоне): 165/470 кГс/м квад.; Частота оборотов: 1000 об/мин.; Статичный К.П.Д. (максимальный): 0,77; Количество лопаток:2 х 12; Диаметр рабочего колеса: 1,8 м; Мощность электропривода: 500 кВа. ВЫВОДЫ В данное время на шахте «Вергелевская» работает одна лава. Одновременно с очистными работами проводятся подготовительные добычи для следующих лав. Работа выполняется в соответствии с паспортами проведения и крепления выработок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||