|

|

3 Кр Анатомия растений.. Дайте ответы на следующие вопросы

КОНТОЛЬНАЯ РАБОТА № 3

Анатомия растений.

Дайте ответы на следующие вопросы:

Структура, химический состав и значение клеточной оболочки. Перечислите видоизменения клеточной оболочки и опишите гистохимические реакции их обнаружения.

Бактериальная клетка состоит из клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, цитоплазмы с включениями и ядра, называемого нуклеоидом. Имеются дополнительные структуры: капсула, микрокапсула, слизь, жгутики, пили. Некоторые бактерии в неблагоприятных условиях способны образовывать споры.

Клеточная стенка. В клеточной стенке грамположительных бактерий содержится небольшое количество полисахаридов, липидов, белков. Основным компонентом толстой клеточной стенки этих бактерий является многослойный пептидогликан (муреин, мукопептид), составляющий 40-90 % массы клеточной стенки. С пептидогликаном клеточной стенки грамположительных бактерий ковалентно связаны тейхоевые кислоты (от греч. teichos — стенка).

В состав клеточной стенки грамотрицательных бактерий входит наружная мембрана, связанная посредством липопротеина с подлежащим слоем пептидогликана. На ультратонких срезах бактерий наружная мембрана имеет вид волнообразной трехслойной структуры, сходной с внутренней мембраной, которую называют цитоплазматической. Основным компонентом этих мембран является бимолекулярный (двойной) слой липидов. Внутренний слой наружной мембраны представлен фосфолипидами, а в наружном слое расположен липополисахарид.

Функции клеточной стенки:

1. Обусловливает форму клетки.

2. Защищает клетку от механических повреждений извне и выдерживает значительное внутреннее давление.

3. Обладает свойством полупроницаемости, поэтому через нее избирательно проникают из среды питательные вещества.

4. Несет на своей поверхности рецепторы для бактериофагов и различных химических веществ.

Метод выявления клеточной стенки - электронная микроскопия, плазмолиз.

L-формы бактерий, их медицинское значение L-формы - это бактерии, полностью или частично лишенные клеточной стенки (протопласт +/- остаток клеточной стенки), поэтому имеют своеобразную морфологию в виде крупных и мелких сферических клеток. Способны к размножению.

Цитоплазматическая мембрана располагается под клеточной стенкой (между ними - периплазматическое пространство). По строению является сложным липид-белковым комплексом, таким же, как у клеток эукариот (универсальная мембрана).

Функции цитоплазматической мембраны:

1. Является основным осмотическим и онкотическим барьером.

2. Участвует в энергетическом метаболизме и в активном транспорте питательных веществ в клетку, так как является местом локализации пермеаз и ферментов окислительного фосфорилирования.

3. Участвует в процессах дыхания и деления.

4. Участвует в синтезе компонентов клеточной клетки (пептидогликана).

5. Участвует в выделении из клетки токсинов и ферментов.

Цитоплазматическая мембрана выявляется только при электронной микроскопии.

Объясните особенности анатомического строения меристем, учитывая основную функцию ткани.

Меристемы (от греч. «меристос» — делимый), или образовательные ткани, обладают способностью к делению и образованию новых клеток. За счет меристем формируются все прочие ткани и осуществляется длительный (в течение всей жизни) рост растения. У животных меристемы отсутствуют, чем объясняется ограниченный период их роста. Клетки меристем отличаются высокой метаболической активностью. Одни клетки меристем, получившие название инициальных, задерживаются на эмбриональной стадии развития в течение всей жизни растения, другие постепенно дифференцируются и превращаются в клетки различных постоянных тканей. Инициальная клетка меристемы принципиально может дать начало любой клетке организма. Тело наземных растений — производное относительно немногих инициальных клеток.

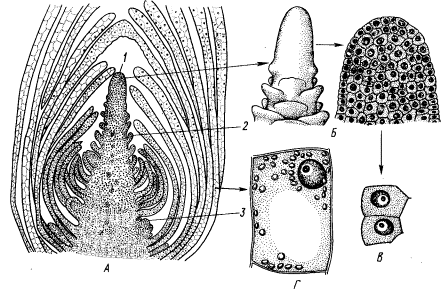

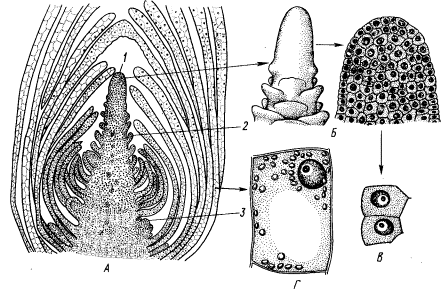

Первичные меристемы обладают меристематической активностью, т. е. способны к делению изначально. В ряде случаев способность к активному делению может вновь возникнуть и у клеток, уже почти утративших это свойство. Такие «вновь» возникшие меристемы называют вторичными. В теле растения меристемы занимают различное положение, что позволяет их классифицировать. По положению в растении выделяют верхушечные, или апикальные (от лат. «апекс» — верхушка), боковые, или латеральные (от лат. «латус» — бок), и интеркалярные меристемы. Апикальные меристемы располагаются на верхушках осевых органов растения и обеспечивают рост тела в длину, а латеральные — преимущественно рост в толщину. Каждый побег и корень, а также зародышевый корешок, почечка зародыша имеют апикальную меристему. Апикальные меристемы первичны и образуют конусы нарастания корня и побега (рис. 1).

Латеральные меристемы располагаются параллельно боковым поверхностям осевых органов, образуя своего рода цилиндры, на поперечных срезах имеющие вид колец. Часть из них относится к первичным. Первичными меристемами являются прокамбий и перицикл, вторичными — камбий и феллоген. Интеркалярные, или вставочные, меристемы чаще первичны и сохраняются в виде отдельных участков в зонах активного роста (например, у оснований междоузлии, в основаниях черешков листьев). Существуют также раневые меристемы. Они образуются в местах повреждения тканей и органов и дают начало каллюсу — особой ткани, состоящей из однородных паренхимных клеток, прикрывающие место поражения Каллюсо-образовательная способность растений используется в практике садоводства при размножении их черенками и прививками. Чем интенсивнее каллюсообразование, тем больше гарантия срастания подвоя с привоем и укоренения черенков. Образование каллюса— необходимое условие культуры тканей растения на искусственных средах.

Клетки апикальных меристем более или менее изодиаметричны по размерам и многогранны по форме. Межклетников между ними нет, оболочки тонкие, содержат мало целлюлозы. Полость клетки заполнена густой цитоплазмой с относительно крупным ядром, занимающим центральное положение. Вакуоли многочисленные, мелкие, но под световым микроскопом обычно не заметны. Эргастические вещества, как правило, отсутствуют. Пластид и митохондрий мало и они мелки.

Клетки боковых меристем различны по величине и форме. Они примерно соответствуют клеткам тех постоянных тканей, которые из них в дальнейшем возникают. Так, в камбии встречаются как паренхимные, так и прозенхимные инициали. Из паренхимных инициалей образуется паренхима проводящих тканей, а из прозенхимных — проводящие элементы.

Рис. 1. Верхушечная меристема побега элодеи. А — продольный срез; 5 — конус нарастания (внешний вид и продольный срез); В — клетки первичной меристемы;

Г — паренхимная клетка сформировавшегося листа:

1 конус нарастания, 2 — зачаток листа, 3 — бугорок пазушной почки

Наряду с побегом корень - основной орган высшего растения, в типичном случае выполняющий функцию минерального и водного питания. Другая важная функция корня, тесно связана с основной, - закрепление, растения в почве.

Различные части корня выполняют неодинаковые функции и характеризуются определенными морфологическими особенностями. Эти части получили название зон. Кончик корня снаружи всегда прикрыт корневым чехликом, защищающим апикальную меристему. Клетки корневого чехлика продуцируют слизь, покрывающую поверхность корня. Благодаря слизи снижается трение о почву, и ее частицы легко прилипают к корневым окончаниям и корневым волоскам.

Корневой чехлик состоит из живых паренхимных клеток, возникающих у большинства однодольных из особой меристемы, получившей название калиптрогена, а у двудольных и голосеменных — из верхушечной меристемы кончика корня. Водные растения корневого чехлика обычно не имеют.

Под чехликом располагается зона деления, представленная меристематической верхушкой корня, его апексом. В результате активности апикальной меристемы формируются все прочие зоны и ткани корня.

Делящиеся клетки сосредоточены в зоне деления, имеющей размеры около 1 мм. Эта часть корня заметно отличается от прочих зон своей желтоватой окраской. Вслед за зоной деления располагается зона растяжения (роста). Она также невелика по протяженности (несколько миллиметров), выделяется светлой окраской и как бы прозрачна. Клетки зоны роста практически не делятся, но способны растягиваться в продольном направлении, проталкивая корневое окончание в глубь почвы. Они характеризуются высоким тургором, что способствует активному раздвиганию частиц почвы. В пределах зоны роста происходит дифференциация первичных проводящих тканей.

Окончание зоны роста заметно по появлению на эпиблеме многочисленных корневых волосков. Корневые волоски располагаются в зоне—всасывания, функция которой понятна из ее названия. На корне она занимает участок от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В отличие от зоны роста участки этой зоны уже не смещаются относительно частиц почвы. Основную массу воды и растворов солей молодые корни усваивают в зоне всасывания с помощью корневых волосков.

Корневые волоски появляются в виде небольших сосочков — выростов клеток эпиблемы. Рост волоска осуществляется у его верхушки. Оболочка корневого волоска растягивается быстро. По прошествии определенного времени корневой волосок отмирает. Продолжительность его жизни не превышает 10—20 дней.

Выше зоны всасывания, там, где исчезают корневые волоски, начинается зона проведения. Строение этой зоны на разных ее участках неодинаково. По этой части корня вода и растворы солей, поглощенные корневыми волосками, транспортируются в вышележащие отделы растения. Участки зоны проведения занимают фиксированное положение относительно участков почвы, не смещаясь относительно их. Несмотря на фиксированное положение в пространстве конкретных участков зон поглощения и проведения, эти зоны сдвигаются вследствие верхушечного роста. В результате этого всасывающий аппарат постоянно перемещается в почве.

В пределах одной корневой системы существуют корни, выполняющие разные функции. У большинства растений различаются ростовые и сосущие окончания. Ростовые окончания долговечнее, относительно мощные, быстро удлиняются и продвигаются в глубь почвы. Сосущие окончания недолговечны, возникают в большом числе на вростовых корнях и удлиняются медленно. У деревьев и кустарников выделяют видоизмененные скелетные и полускелетные корни, на которых возникают недолговечные корневые мочки, несущие множество сосущих окончаний.

Строение стеблей травянистых растений.

Анатомическое строение стебля связано с выполняемыми функциями. Стебель соединяет вегетативные органы — корни и листья — в единое целое; обеспечивает передвижение воды и минеральных веществ от корней к листьям и органических веществ от листьев к корням. Проводящие ткани стебля способствуют продвижению восходящих и нисходящих токов жидкостей в растении, механические ткани — укреплению стебля и соответствующему положению его в пространстве. Покровные ткани защищают растение от неблагоприятных условий окружающей среды. В паренхиме стебля могут откладываться питательные вещества. Образовательная, или меристематическая, ткань способствует росту побега в длину и толщину. Рост в длину осуществляется за счет верхушечной и вставочной меристем; рост в толщину — за счет боковых вторичных меристем: камбия и феллогена (у двудольных), меристемы первичного утолщения (у древовидных однодольных).

Различное строение стебля имеют травянистые и древесные растения. До конца жизни однодольные растения имеют первичное строение стебля, у двудольных растений с возрастом первичное строение стебля сменяется вторичным.

Укажите один правильный ответ

а) Центры синтеза белка в клетке

митохондрии

рибосомы

микротрубочки

лизосомы

хлоропласты

Б) кристаллы оксалата кальция чаще всего локализуются В

в вакуоли

в цитоплазме

в клеточной стенке

в хлоропластах

в гиалоплазме

В) Защитные функции перидермы выполняет

пробковый камбий

кутикула

пробка

феллоген

феллодерма

Г) признаком, характерным для корней первичного строения, является наличие

ризодермы

Амфивазальных пучков

эпидермы

перидермы

закрытых коллатеральных пучков

Решите следующие задачи:

Перечислите признаки строения ксилемы, указывают на то, что перед нами срез стебля Abies sibirica (пихта сибирская).

Пихта сибирская (Abies sibirica) (http://alexandrfridman.ru): 1 — побег с микростробилами; 2 — стержень семенной шишки; 3 — чешуя

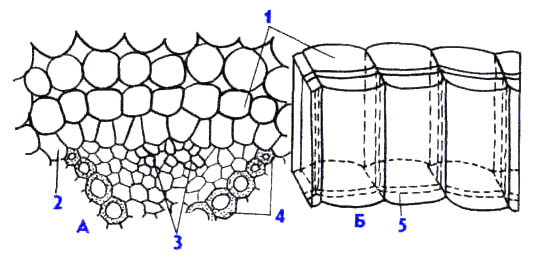

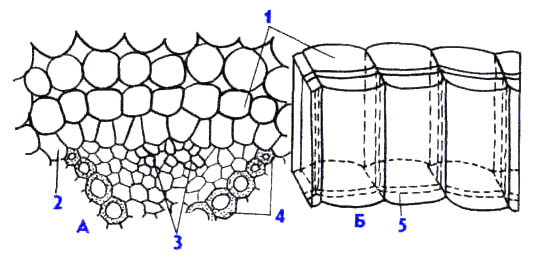

Перечислите ткани, которые могут подтвердить, что перед нами срез многолетнего корня двудольного растения. Обоснуйте ответ, сделайте рисунок.

Эндодерма, перицикл, первичная флоэма, первичная ксилема, поясок Каспари вот эти ткани доказывают что перед нами срез многолетнего корня двудольного растения, наглядно все представлено в рисунке.

1 - эндодерма, 2 - перицикл, 3 - первичная флоэма, 4 - первичная ксилема, 5 - поясок Каспари .

Назовите органоиды клетки, которые могут подтвердить, что перед нами препарат надземной части растения. Какое значение имеют эти органоиды, могут ли они указывать на степень освещенности данного растения?

Растение, как и всякий живой организм, состоит из клеток, причем каждая клетка порождается тоже клеткой. Клетка — это простейшая и обязательная единица живого, это его элемент, основа строения, развития и всей жизнедеятельности организма.

Существуют растения, построенные из одной-единственной клетки. К ним относятся одноклеточные водоросли и одноклеточные грибы. Обычно это микроскопические организмы, но есть и довольно крупные одноклеточные (длина одноклеточной морской водоросли ацетабулярии достигает 7 см). Большинство растений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, — это многоклеточные организмы, построенные из большого числа клеток. Например, в одном листе древесного растения их около 20 000 000. Если дерево имеет 200 000 листьев (а это вполне реальная цифра), то число клеток во всех них составляет 4 000 000 000 000. Дерево в целом содержит еще раз в 15 больше клеток.

Растения, за исключением некоторых низших, состоят из органов, каждый из которых выполняет свою функцию в организме. Например, у цветковых растений органами являются корень, стебель, лист, цветок. Каждый орган обычно построен из нескольких тканей. Ткань — это собрание клеток, сходных по строению и функциям. Клетки каждой ткани имеют свою специальность. Выполняя работу по своей специальности, они вносят вклад в жизнь целого растения, которая состоит в сочетании и взаимодействии разных видов работы различных клеток, органов, тканей.

Основными, самыми общими компонентами, из которых построены клетки, являются ядро, цитоплазма с многочисленными органоидами различного строения и функций, оболочка, вакуоль. Оболочка покрывает клетку снаружи, под ней находится цитоплазма, в ней — ядро и одна или несколько вакуолей. Как строение, так и свойства клеток разных тканей в связи с их разной специализацией резко различаются. Перечисленные основные компоненты и органоиды развиты в них в различной степени, имеют неодинаковое строение, а иногда тот или иной компонент может вовсе отсутствовать.

Главнейшими группами тканей, из которых построены вегетативные (непосредственно не связанные с размножением) органы высшего растения, являются следующие: покровные, основные, механические, проводящие, выделительные, меристематические. В каждую группу обычно входит несколько тканей, имеющих сходную специализацию, но построенных каждая по-своему из определенного вида клеток. Ткани в органах не изолированы друг от друга, а составляют системы тканей, в которых элементы отдельных тканей чередуются. Так, древесина — это система из механической и проводящей, а иногда и основной ткани.

В растительной клетке следует различать клеточную оболочку и содержимое. Основные жизненные свойства присуши именно содержимому клетки — протопласту. Кроме того, для взрослой растительной клетки характерно наличие вакуоли — полости, заполненной клеточным соком. Протопласт состоит из ядра, цитоплазмы и включенных в нее крупных органелл, видимых в световой микроскоп: пластид, митохондрий. В свою очередь цитоплазма представляет собой сложную систему с многочисленными мембранными структурами, такими, как аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикулум, лизосомы, и немембранными структурами—микротрубочки, рибосомы и др. Все указанные органеллы погружены в матрикс цитоплазмы — гиалоплазму, или основную плазму.

Каждая из органелл имеет свою структуру и ультраструктуру. Под ультраструктурой понимается расположение в пространстве отдельных молекул, составляющих данную органеллу. Даже с помощью электронного микроскопа далеко не всегда можно увидеть ультраструктуру более мелких органелл (рибосом). По мере развития науки открываются все новые структурные образования, находящиеся в цитоплазме, и в этой связи наши современные представления о ней ни в коей мере не являются окончательными. Размеры клеток и отдельных органелл приблизительно следующие: клетка 10 мкм, ядро 5—30 мкм, хлоропласт 2—6 мкм, митохондрии 0,5—5 мкм, рибосомы 25 нм. В создании надмолекулярных структур отдельных органоидов клетки большое значение имеют так называемые слабые химические связи.

Наиболее важную роль играют водородные, вандерваальсовы и ионные связи. Важнейшей особенностью является то, что энергия образования этих связей незначительна и лишь немного превышает кинетическую энергию теплового движения молекул. Именно поэтому слабые связи легко возникают и легко разрушаются. Средняя продолжительность жизни слабой связи составляет лишь долю секунды. Наряду со слабыми химическими связями большое значение имеют гидрофобные взаимодействия. Обусловлены они тем, что гидрофобные молекулы или части молекул, находящиеся в водной среде, располагаются так, чтобы не контактировать с водой. При этом молекулы воды, объединяясь друг с другом, как бы выталкивают неполярные группы, сближая их. Именно слабые связи определяют в большой степени конформацию (форму) таких макромолекул, как белки и нуклеиновые кислоты, лежат в основе взаимодействия молекул и, как следствие, в образовании и самосборке субклеточных структур, в том числе органелл клетки.

Для поддержания сложной структуры цитоплазмы необходима энергия. Согласно второму закону термодинамики всякая система стремится к уменьшению упорядоченности, к энтропии. Поэтому любое упорядоченное расположение молекул требует притока энергии извне. Выяснение физиологических функций отдельных органелл связано с разработкой метода их изоляции (выделения из клетки). Таков метод дифференциального центрифугирования, который основан на разделении отдельных компонентов протопласта. В зависимости от ускорения удается выделить все более и более мелкие фракции органелл. Совместное применение методов электронной мик-роскопии и дифференциального центрифугирования дало возможность наметить связи между структурой и функциями отдельных органелл.

Растительная клетка. Её строение, функции, химический состав. Органоиды клетки.

Название органоида

|

Строение

|

Функции

|

Мембрана

|

Состоит из клетчатки. Она очень упругая (это ее физическое св-во). Состоит из 3-х слоев: внутренний и внешний из которых состоят из молекул белка; средний - из двухслойной молекулы фосфолипидов. Внешняя оболочка – мягкая, образована из молекул гликокаликса.

|

Опорная функция

|

Плазмалемма

|

Очень тонкая (10 мм). Внешняя сторона образована из углеводов, внутренняя – из толстой белковой молекулы. Покрыта молекулами углеводо-гликоликса толщиной 3-4 мм. Химическую основу мембраны составляют: белки - 60%, жиры - 40% и углеводы - 2-10%.

|

*Проницаемость;

*Транспортная ф-я;

*Защитная ф-я.

|

Цитоплазма

|

Полужидкое вещество, окружающее ядро-клетки. Основа - гиоплазма. Ее состав разнообразен. В ее составе содержатся гранулированные тела, белки, ферменты, нуклеиновые кислоты, углеводы, молекулы АТФ; содержит молекулы белка тубулина.

|

Может переходить из 1 состояния (жидкого) в другое - твердое и наоборот.

|

МЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ

|

ЭПС (эндоплазматическая сеть)

|

Состоит из полостей и копальцев. Делится на 2 вида - гранулярную и гладкую. Гранулярная - продолговатые копальца и полости; имеются плотные гранулы. Поры ЭПС взаимосвязаны с порами ядерной мембраны.

|

*Уч-ет в синтезе молекул гликолипидов и их транспортировке;

*Уч-ет в биосинтезе белка, транспортировке синтезирующих веществ.

|

Комплекс Гольджи

|

Находится в нервных клетках. Его мембрана очень хорошо впитывает раствор осмия. Комплекс Гольджи входит в состав всех эукариотических клеток. Иногда встречается в виде сети, соединенной между собой системой полостей. Бывает овальной или сердцевидной.

|

*Уч-ет в формировании продуктов жизнедеятельности клетки;

*Распадается до диктиосомы (при делении);

*Выделительная функция.

|

Лизосома

|

Означает растворитель вещ-в. Встречается во всех клетках эукариот (больше в лейкоцитах). В составе содержатся ферменты гидролиза. Лизосома окружена липопротеидной мембраной, при ее разрушении ферменты лизосом воздействуют на внешнюю среду. В состав лизосом входит около 60 гидролизных ферментов.

|

*Ф-я всасывания;

*Ф-я выделения;

*Функция защитная.

|

Митохондрия

|

В клетке имеет форму зерна, гранулы и встречается в кол-ве от 1 до 100 тысяч. Кол-во зависит от активности клетки. Иногда мит-рия находится в непрерывном движении. Ее ср. длина 10 мкм, диаметр 0,2-1 мкм. Она относится к друмембранным органоидам и сост. из: а) наружной мембраны, б) внутренней мембраны, в) межмембранного пространства. В матриксе митохондрии встречаются кольцевидные ДНК и РНК, рибосомы, гранулы, тельца. Синтезируются белки и жиры. Мит-рия состоит на 65-70% из белка, 25-30% из липидов, нуклеиновых кислот и витаминов. Митохондрия - это система синтеза белка.

|

*Ф-ю мит-рии иногда выполняют хлоропласты;

*Транспортная ф-я;

*Синтез белка;

*Синтез АТФ.

|

Пластиды - мембранные органоиды

|

Это основной органоид растит. клетки.

1) хлоропласты - зеленые, по форме овальные, длина 5 мкм, ширина 2-4 мкм, толщина – 7 мкм. Внутри много широко мембранных тилакоидов и составляющих его массу белков стром. Имеются нуклеиновые кислоты - ДНК, РНК, рибосомы. Размножаются делением.

2) хромопласты - разного цвета. В них находятся различные пигменты. Их роль велика.

3) лейкопласты - бесцветные. Находятся в тканях половых клеток, цитоплазмах спор и материнских гамет, семенах, плодах, корнях. В них идет синтез и накопление крахмала.

|

*Выполняют процесс фотосинтеза

|

НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ

|

Рибосома

|

Сост. из двух частей: большая и малая. Имеет яйцеобразную форму, ср. диаметр-15-35нм. Бывают 2-х видов: эукариотические и прокариотические. Общ. Размер эукариотических: 80s, малой - 20s, большой - 60s. Прокариотических: от 30s до 70s (колеблется). Рибосома сост. из РНК (на 50-60% из белков).

|

*Тут происходит биосинтез белка;

*Синтез молекулы белка;

*Транспортная ф-я.

|

Клеточный центр

|

Сост. из 2-х центриолей, кот имеют цилиндрическую форму, длина из 1 мкм. Центр делится пополам перед делением клетки и подтягивается от экватора к полюсам. Кл. центр удваивается путем деления.

|

*Уч-ет в мейозе и митозе

|

Клеточное ядро

|

Имеет сложное строение. Ядерная оболочка сост. из 2-х трехслойных мембран. Поры ядерной мембраны открываются подобно порам ЭПС. В период клетки мембрана ядра исчезает и вновь образуется в новых клетках. Мембранам св-нна полупроницаемость. Ядро сост. из хромосом, сока ядра, ядрышка, РНК и др. частей, сохраняющих наследственную инф-ию и св-ва живого организма.

|

*Защитная ф-я

| |

|

|

Скачать 156.5 Kb.

Скачать 156.5 Kb.