борьба с инфляцией. Экономические циклы, безработица и инфляция

Скачать 82.5 Kb. Скачать 82.5 Kb.

|

|

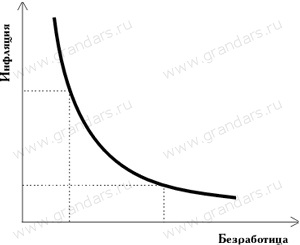

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ Последствия инфляции, методы борьбы с инфляцией Социально-экономические последствия инфляции проявляются в следующем: 1. Инфляция приводит к тому, что все денежные доходы (как населения, так и предприятий, государства) фактически уменьшаются. Издержки «стоптанных башмаков». Это определяется различиями между номинальным и реальным доходом. Номинальный (денежный) доход – это количество денежных средств, которые получает человек в виде зарплаты, процента, ренты и прибыли. Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которые он может купить на сумму номинального дохода. Если номинальный доход остается стабильным или растет медленнее темпов инфляции, то реальный доход падает. Именно поэтому в период инфляции в наибольшей степени страдают люди с фиксированными доходами. В условиях инфляции экономические субъекты выплачивают так называемый «инфляционный налог»: где Ti – инфляционный налог; Mt-1– денежная масса в периоде t-1. Получателем инфляционного налога является эмитент денежной массы, т.е. государство. Доход государства от этого налога называется сеньораж (SI): где Mc – затраты по изготовлению новых денег. 2. Инфляция перераспределяет доходы и богатство. Так, должники богатеют за счет своих кредиторов. Причем выигрывают дебиторы на всех уровнях, т.к. ссуда берется при одной покупательной способности денег, а возвращается, когда на эту сумму можно купить гораздо меньше. Выигрывает и правительство, которое накопило большой государственный долг. Инфляция перераспределяет доход и богатство за счет тех, кто дает деньги, в пользу тех, кто откладывает платежи. Инфляция увеличивает стоимость недвижимого имущества. 3. В период инфляции растут цены на товарно-материальные ценности, пользующиеся спросом на рынке. Поэтому население и предприятия стремятся как можно быстрее материализовать свои быстро обесценивающиеся денежные средства в запасы. Это приводит к недостатку денежных средств у хозяйственных агентов. Результатом ажиотажной закупки товаров является усиление инфляции спроса. 4. Инфляция делает невыгодным долгосрочное инвестирование. 5. Инфляция приводит к обесцениванию амортизационного фонда фирм, что затрудняет процесс нормального воспроизводства. Инфляция уменьшает и реальную ценность всех других сбережений (вклады, облигации, страховки). Люди стараются не делать сбережения, а фирмы значительную часть прибыли направляют на текущее потребление, что ведет к сокращению финансовых ресурсов общества, сворачиванию производства. 6. Инфляция приводит к скрытой конфискации денежных средств у населения и предприятий через налоги. Это имеет место вследствие того, что налогоплательщики из-за роста номинального дохода автоматически попадают в более высокую группу налогообложения. Наиболее серьезные и разрушительные последствия имеет гиперинфляция, причиной которой служит огромное увеличение денежной массы для финансирования расходов государственного бюджета за счет сеньоража, что связано либо с войнами, либо с невозможностью профинансировать большой дефицит бюджета иными – не инфляционными, т.е. не эмиссионными способами. Гиперинфляция приводит к: - краху финансовой системы (деньги перестают иметь значение, поскольку их покупательная способность стремительно падает, перестают быть измерителем ценности товаров и поэтому происходит переход к бартерной экономике, в которой товары обмениваются не на деньги, а на другие товары); - разрушению благосостояния (реальные доходы большинства населения катастрофически сокращаются); - нарушению и разрушению инвестиционного механизма (инвестиции в производство имеют долгий срок окупаемости и в условиях стремительного обесценения денег неэффективны); - росту социальной напряженности, что может иметь следствием политические потрясения - военные перевороты, гражданские войны, революции и т.п. Антиинфляционная политика подразделяется на: 1. Активную – направлена на ликвидацию причин, вызвавших инфляцию. 2. Адаптивную – представляет собой приспособление к условиям инфляции, смягчение ее отрицательных последствий. Кривая филипса отражает взаимосвязь между темпами инфляции и безработицы. Кейнсианская модель экономики показывает, что в экономике может возникнуть либо безработица (вызванная спадом производства, следовательно уменьшением спроса на рабочую силу), либо инфляция (если экономика функционирует в состоянии полной занятости). Одновременно высокая инфляция и высокая безработица существовать не могут.  Кривая Филипса была построена А.У. Филлипсом на основе данных заработной платы и безработицы в Великобритании за 1861-1957 годы. Следуя кривой Филлипса государство может выстроить свою экономическую политику. Государство с помощью стимулирования совокупного спроса может увеличить инфляцию и снизить безработицу и наоборот. Кривая Филипса была полностью верна до середины 70х годов. В этот период случилась стагнация (одновременный рост инфляции и безработицы), которую кривая филипса не смогла объяснить. Применение Кривой ФилипсаКривая Филипса применяется для построения кривой совокупного предложения. Совокупное предложение выражает зависимость реального объема выпуска от уровня цен. А объем производства напрямую зависит от числа занятых в экономике. Чем больше количество занятых в экономике, тем больше объем производства и соответственно предложение. Отрицательный наклон кривой доказывает существование выбора между двумя пороками экономики — инфляцией и безработицей. Простейшая кейнсианская модель показывает, что в экономике может возникнуть либо безработица (вызванная спадом), либо инфляция (если экономика функционирует при полной занятости, т.е. в долгосрочном периоде). Одновременно высокая инфляция и безработица существовать не могут. В терминах модели совокупного спроса и предложения простейший кейнсианский анализ предполагает, что кривая На осях первоначально откладывались темпы роста заработной платы и уровень безработицы. Как следует из кривой Филипса, при проведении экономической политики приходится чем-то жертвовать. Если общество негативно относится к безработице, но терпимо к инфляции, то государство может стимулировать совокупный спрос, увеличивая инфляцию и снижая безработицу. Кривая Филипса соответствовала эмпирическим фактам до середины 70-х гг. Период стагфляции (рост инфляции и безработицы одновременно) она не могла объяснить. Было высказано предположение, что в этом случае кривая Филипса смещается вправо, т.е. в менее желательное положение, где каждый данный уровень безработицы сопровождается более высоким уровнем инфляции. Одним из важнейших применений кривой Филипса, кроме установления целей экономической политики, является построение кривой совокупного предложения. Как упоминалось ранее, совокупное предложение выражает зависимость реального объема выпуска от уровня цен. Объем производства напрямую зависит от числа занятых в экономике и, соответственно, обратным образом от числа безработных. Если вместо абсолютных величин взять относительные, то объем производства, обратно зависящий от уровня безработицы, прямым образом зависит от уровня инфляции. Активная политика предусматривает использование монетарных рычагов: § контроль за денежной эмиссией; § недопущение эмиссионного финансирования государственного бюджета; § осуществление текущего контроля за денежной массой путем осуществления операций на открытом рынке; § пресечение обращения денежных суррогатов; § проведение денежной реформы конфискационного типа. Меры, направленные против инфляции спроса, включают: 1) уменьшение государственных расходов; 2) увеличение налогов; 3) сокращение дефицита госбюджета; 4) переход к жесткой денежно-кредитной политике; 5) ограничение кредитной экспансии; 6) стабилизация валютного курса путем его фиксирования. Все эти меры сводятся к сдерживанию совокупного спроса. Меры, направленные против инфляции издержек, включают: а) сдерживание роста факторных доходов и цен; б) борьба с монополизмом в экономике и развитие рыночных институтов; в) стимулирование производства. Политика, направленная против роста факторных доходов и цен называется политикой регулирования (или сдерживания) цен и доходов, ее цель – увязать рост зарплаты с ростом цен. Регулирование цен и доходов формируется и реализуется в ходе сложного взаимодействия государственной политики и интересов фирм. Непосредственное воздействие может быть реализовано двумя методами: 1. Замораживание цен и зарплаты. 2. Косвенное ограничение роста цен и зарплаты. Предусматривает либо введение дополнительных налогов на рост зарплаты и цен, либо договорное регулирование роста заработной платы при заключении коллективных (тройственных) соглашений. При договорном регулировании уровней цен и зарплаты правительство может обратиться к профсоюзам с просьбой ограничить в течение года рост зарплаты определенным уровнем (2%). Другой вариант – достижение компромисса между правительством и профсоюзами, при котором профсоюзы обязуются не требовать значительно роста зарплаты в обмен на обещание правительства сдерживать рост налогов. Адаптивная политика предусматривает: 1. Индексацию. 2. Соглашения с предпринимателями и профсоюзами о темпах роста цен и заработной платы. Индексация доходов определяется уровнем прожиточного минимума или стандартной потребительской корзины и согласуется с динамикой индекса цен. Индексация подразумевает, что зарплата, налоги, долговые обязательства, процентные ставки становятся нечувствительными к инфляции, если в ответ на изменения цен осуществляется корректировка номинальных денежных платежей. Иногда индексация применяется, чтобы облегчить жизнь в условиях инфляции получателям фиксированных доходов. Американский экономист, основатель монетаризма Милтон Фридмен выдвинул предположение, что индексация может сдерживать инфляцию. Индексация позволяет вытеснить из инфляционных процессов, сопряженных со спадом, элементы, инспирированные спросом. Если устанавливать более высокие ставки зарплаты, цен, процентных ставок, то это будет повышать издержки производства и инфляционные ожидания экономических агентов. Если же движение зарплаты, цен процентных % ставок будет синхронизировано с изменением общего уровня цен, то темп инфляции быстрее будет реагировать на замедление роста совокупного спроса и также замедлится. Но индексацию нельзя применять при инфляции издержек. Конкретные методы сдерживания инфляции зависят от постановки правильного диагноза. Поставить диагноз – значит определить характер инфляции, выделить основные и связанные с ними факторы, подстегивающие раскручивание инфляционных процессов. Кейнсианцы во главу угла ставят обеспечение стабильного экономического роста ценой умеренной инфляции. Инфляция, с их точки зрения, выгодна правительству, поскольку увеличение номинального дохода позволяет повысить налогообложение и увеличить налоговые поступления. Правительство применяет метод денежно-кредитных ограничений в случае чрезмерного «перегрева экономики», чтобы не допустить галопирующей инфляции. Представители монетаристов пытаются достичь стабильности экономики с помощью денежно-кредитного регулирования, в частности путем борьбы с инфляцией. Монетаристы отвергают практику регулярного вмешательства государства в экономику, проповедуя политику поддержания стабильного роста предложения денег в соответствии со спросом на них. Они считают инфляцию долгосрочным денежным феноменом, борьба с которым возможна только ценой временного спада производства. В соответствии с монетаристскими рецептами применяются таргетирование (регулирование) темпов прироста денежной массы в определенных пределах (в соответствии с темпом роста ВНП). Определенную роль в денежно-кредитном регулировании экономики, а также преодолении инфляционных процессов играют: - дисконтная политика (политика регулирования учетной ставки ЦБ); - операции на открытом рынке (купля-продажа государственных ценных бумаг); - политика норм обязательных резервов, или кассовых резервов, или минимальных резервов, или коэффициентов казначейства (обязательство банков хранить в резервах ЦБ определенное привлеченных средств). Модель инфляции. Антиинфляционная политика. Основы антиинфляционной политики. Учитывая социально-экономические и психологические последствия инфляции, государство вынуждено не только компенсировать негативные последствия инфляции, но также бороться с инфляцией. Комплекс мероприятий, осуществляемых государством и направленных на снижение инфляции, именуется антиинфляционной политикой. Можно выделить несколько ситуаций, в которых государство начинает проводить антиинфляционные мероприятия :

Во всех этих случаях государство может осуществлять следующие группы мероприятий, способных воздействовать на инфляцию и порождающие ее факторы :

Основой борьбы с инфляцией, является рестриктивная денежная политика, среди компонентов которой можно выделить :

Среди мероприятий, воздействующих на совокупный спрос можно упомянуть :

Нужно заметить, что меры монетарной политики, скорее всего, скажутся и на совокупном спросе, поскольку рост процентной ставки простимулирует сбережения и подавит инвестиции. Стимулирование предложения включает :

Поскольку причиной гиперинфляции в современных условиях является дефицит государственного бюджета и необходимость получения сеньоража, то, чтобы остановить гиперинфляцию, правительство наряду с прекращением эмиссии денег должно провести реформу бюджетной сферы – сократить государственные расходы и повысить налоги. |