Эволюционное, геологическое и стратиграфическое значение рода мамонты. ЗАЖЕ. Эволюционное, геологическое и стратиграфическое значение

Скачать 3.47 Mb. Скачать 3.47 Mb.

|

1 2 Министерство образования и науки Российской Федерации Факультет Кафедра Специальность - Прикладная геология КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: Эволюционное, геологическое и стратиграфическое значение рода мамонты по дисциплине: «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» Исполнитель: студент группы _____________________ (подпись, дата) Руководитель: Д. г. - м. н., профессор _____________________ (подпись, дата) Нормоконтроль: Д. г. - м. н., профессор _____________________ (подпись, дата) 2018 СОДЕРЖАНИЕ

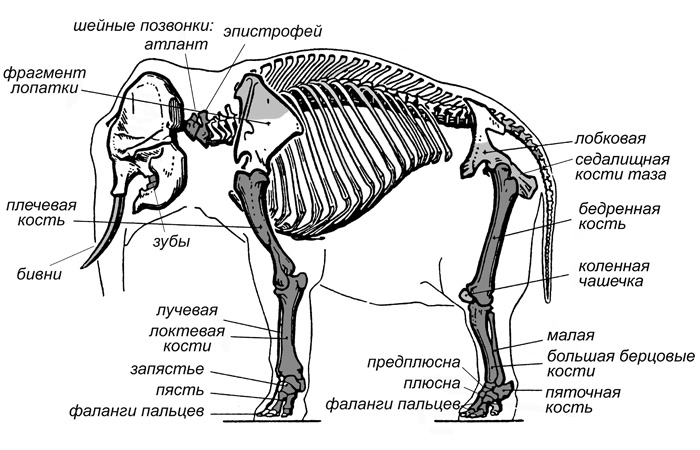

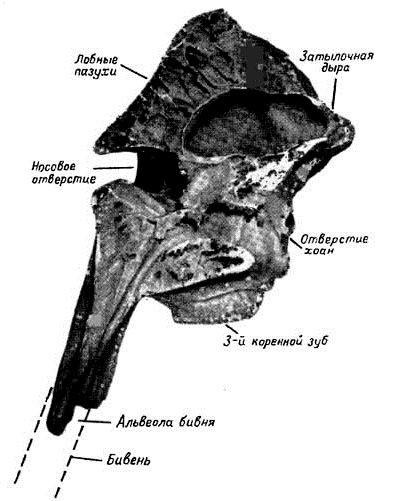

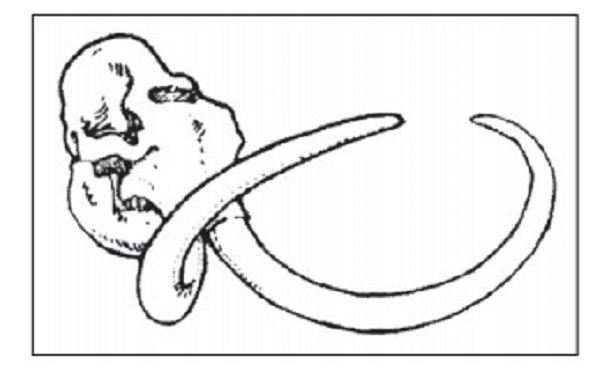

ВВЕДЕНИЕ Целью курсовой работы является детальное изучение представителей типа млекопитающие, рода мамонты. Мамонты являются предками современных слонов и обитали в четвертичном периоде. Изучением четвертичных отложений Земли занимается особый раздел геологии – четвертичная геология. Четвертичный период непосредственно смыкается с современностью, в связи с чем четвертичная геология тесно соприкасается с науками, изучающими современный лик Земли и населяющий её органический мир: геоморфологией, климатологией, почвоведением, зоологией, ботаникой, археологией, инженерной геологией и др. Обособление четвертичной геологии в самостоятельную научную дисциплину связано с рядом особенностей объекта и методов её исследования и решаемых ею проблем. По своей длительности (от 0,6 до 3,5 млн. лет по разным оценкам) он несоизмерим с другими периодами в истории Земли, однако для него характерно глубокое изменение всей физико-географической обстановки земной поверхности, обусловленное общепланетарными изменениями климата и выразившееся в неоднократном развитии покровного оледенения на 1/4 части суши. Четвертичные отложения характеризуются рядом специфических признаков: повсеместным распространением на суше и в морях, преобладанием на материках континентальных отложений, относительно небольшой мощностью, рыхлостью и доступностью для изучения. Эволюционные изменения органического мира внутри этого короткого отрезка геологической истории крайне незначительны, что ограничивает возможности применения стратиграфического метода при расчленении четвертичных отложений. В этих условиях дробные стратиграфические подразделения четвертичной системы получают климатостратиграфическое обоснование. Мамонтовая фауна – это фаунистический комплекс млекопитающих, обитавших в позднем (верхнем) плейстоцене (70 — 10 тыс. лет назад) во внетропической зоне Евразии и Северной Америки в особых биоценозах — тундростепях, существовавших все время оледенения и перемещавшихся в соответствии с изменениями границ ледника к северу или к югу [1]. Самым крупным представителем мамонтовой фауны (в честь которого она и была названа) был шерстистый мамонт, обитавший 50 — 10 тыс. лет назад на огромных пространствах Европы, Азии и Северной Америки. Он был покрыт густой и очень длинной чёрной или тёмно-бурой шерстью с длиной волос до 70 — 80 см. Кости этих животных находят практически во всех местонахождениях Сибири, Якутии, Чукотки. Кроме мамонта в состав этой фауны входили также древние лошади (2 или 3 вида), шерстистый носорог, зубр, тур, овцебык, як, степной зубр, гигантский большерогий олень, благородный и северный олени, верблюд, антилопа сайга, дзерен, лось, кулан, пещерный медведь, пещерный лев, пещерная гиена, гигантский бегемот, волк, росомаха, песец, сурки, суслики, леминги, зайцеобразные и др. Состав мамонтовой фауны свидетельствует о том, что она произошла от гиппарионовой фауны, будучи её северным приледниковым вариантом. Для всех животных мамонтовой фауны характерны приспособления к жизни в условиях низких температур, в частности длинная и густая шерсть. Многие виды животных увеличились в размерах, большая масса тела и толстый подкожный жир помогали им легче переносить суровый климат. 1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ Первые останки мамонта из окаменевших зубов и бивней из Сибири были изучены английским ученым и натуралистом Гансом Слоуном в 1728 году. Происхождение этих останков было долгим предметом споров и раньше объяснялись как останки легендарных существ. Слоун первым признал, что останки принадлежали слонам, но он не мог объяснить почему эти тропические животные были найдены в таком холодном месте, как Сибирь. В 1796 году французский натуралист Жорж Кювье был первым, кто идентифицировал останки мамонта не как современных слонов, а как совершенно новый вымерший вид [9]. Позже было найдено огромное количество останков этих животных и описано множество видов: Mammuthusprimigenius (Шерстистый мамонт) - вид описал немецкий анатом Иоганн Блюменбах в 1799 году. Мамонт впервые был идентифицирован как вымерший вид слона, французским натуралистом Жоржом Кювье в 1796 году. Шерстистый мамонт отделился от степного мамонта около 400 000 лет назад в Восточной Азии, а 100 000 лет назад проник в Северную Америку - Канаду. Этот вид имел на коренных зубах уже 26 борозд. Его внешний вид и поведение являются одними из наиболее хорошо изученных из-за обнаружения нескольких замороженных туш в Сибири и на Аляске, а также скелетов, отдельных черепов, множества бивней и зубов. Обнаружено множество наскальных рисунков из жизни древнего человека, с прекрасными образцами доисторической наскальной живописи. В 1993 году было обнаружено, что последняя популяция небольших шерстистых мамонтов существовала на острове Врангеля еще около 4000 лет назад, в то время, когда на другом континенте уже существовала Египетская цивилизация. В 1825 году итальянский палеонтолог Ф. Нести описал вид Mammuthusmeridionalis (Южный мамонт). Ископаемые останки были найдены в Европе и Азии, обитал 2,5 - 1,5 млн. лет назад. На зубах было уже 12-14 канавок. Это был крупный вид, достигающий 4 метров (13 футов) в высоту и 8-10 тонн веса. Mammuthuscolumbi (мамонт Колумба) - вид описал шотландский палеонтолог Хью Фальконер в 1857 году и назвал в честь Христофора Колумба. Этот вид обитал в Северной Америке на территории США и на юг до Коста-Рики. Колумбийский мамонт произошел от степного мамонта, который вошел в Северную Америку через Берингов пролив из Азии около 1,5 миллионов лет назад. Он сохранил такое-же количество борозд на молярах коренных зубов что и М. trogontherii. Карликовые мамонты из нормандских островов Калифорнии произошли от Колумбийских мамонтов. Ближайший сохранившийся родственник М. Колумба и других мамонтов - это Азиатский слон. Это был крупный вид, достигающий 4 метров (13 футов) в плечах и 8-10 тонн веса. Колумбийский мамонт исчез в конце Плейстоцена, около 11000 лет назад, наиболее вероятно в результате утраты мест обитания, вызванной изменением климата и охотой на него человека. К этому виду относятся так же Mammuthusimperator (Leidy, 1858) и Mammuthusjeffersonii и карликовый островной вид Mammuthusexilis. Ученый Стэфанеску в 1924 году описал вид Mammuthus rumanus, останки которого были найдены в Великобритании и Румынии и датируются 3,5-2,6 млн. лет назад. Это самый ранний европейский вид мамонта, он имел 8-10 канавок на эмали коренных зубов (молярах). Американский палеонтолог Генри Осборн в 1928 году описал вид Mammuthus subplanifrons (Южно-Африканский мамонт). Останки были обнаружены в Южной и Восточной Африке и в Эфиопии, это самый древний вид, возраст находок относится к раннему Плиоцену (около 5 млн лет назад). Вид достигал 3,68 метра (12,1 фут) в холке и веса 9 тонн [19]. Французский палеонтолог Камилль Арамбург в 1952 году описал вид Mammuthusafricanavus (Мамонт африканский) по останкам, найденым в Африке: Чаде, Ливии, Марокко и Тунисе. Считается, что эти животные обитали во время позднего Плиоцена до начала Плейстоцена (от 3 - 1,65 млн л.н.) Этот вид был сравнительно небольшой и рассматривается как прямой предок М. meriodionalis. Мammuthustrogontherii (Степной мамонт) - обитал на территории Северной Евразии во время среднего Плейстоцена 600,000 - 370,000 лет назад. Вид вероятно произошел в Сибири в начале Плейстоцена (1,5 млн л.н) и связан с М. meridionalis. На зубах было 18-20 канавок. Это был первый этап в эволюции степных и тундровых слонов, он является предком Шерстистого мамонта позднего Ледникового периода. Три экземпляра, состоящие из почти полных скелетов, найдены на территории России [19]. Существует путаница о правильном научном названии для Степного мамонта, включающего М.armeniacus (Falconer 1857) и М. rogontherii (Pohlig 1885). Хью Фальконер использовал материал из азиатских источников, в то время как Похлич работал с ископаемыми остатками из Европы и оба имени появляются в научных публикациях, добавляя беспорядок. Первый таксономический пересмотр был сделан Мальо в 1973 году, который решил, что оба названия были синонимами М. armeniacus, однако Shoshoni&Тасси в 1996 году решили, что правильное имя для степного мамонта - М.trogontherii. Также к Степному мамонту были причислены другие виды признанные идентичными - Mammuthusprotomammonteus и Mammuthussungari. Один из крупнейших видов, достигал размеров от 3.89-4.5 метров (12.8–14.8 футов) в высоту и весил 10-14 тонн [18]. 2 КЛАССИФИКАЦИЯ Для определения положения мамонтов в научной классификации приводится биологическая систематика Карла Вёзе (1990) [8], которая приведена на рисунке 1.  Рисунок 1 – Биологическая систематика согласно К. Вёзе Международное научное название – Mammuthus [8]. Научная классификация: Домен: Эукариоты Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Млекопитающие Отряд: Хоботные Семейство: Слоновые Род: Мамонты Виды: Mammuthusafricanavus - Мамонт африканский Mammuthusarmeniacus – Мамонт армянский Mammuthuscolumbi - Мамонт Колумба Mammuthusexilis - Мамонт карликовый Mammuthusfraasi – Мамонт фразийский Mammuthushayi – Мамонт хэйский Mammuthusimperator - Мамонт императорский Mammuthusjeffersonii – Мамонт Джефферсона Mammuthuslamarmorae - Мамонт сардинский карликовый Mammuthusmeridionalis - Мамонт южный Mammuthusprimigenius - Мамонт шерстистый Mammuthusrumanus – Мамонт романский Mammuthussubplanifrons - Мамонт южно-африканский Mammuthussungari – Мамонт реки Сунгари Mammuthustrogontherii - Мамонт степной Mammuthus creticus - Мамонт критский карликовый Основные виды отряда хоботных можно наблюдать на рисунке 2.  Рисунок 2 – Основные виды отряда хоботных 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА Мамонты появились около 1,6 млн лет назад (в плейстоцене) и вымерли примерно 10 тысяч лет назад; обитали в Европе, Азии, Африке и Северной Америке [10], а ареал их распространения показан на рисунке 3. .  Рисунок 3 – Карта распространения мамонтов в ходе последнего Ледникового периода 110000 – 12000 лет назад Найдены многочисленные кости мамонтов в стоянках древнего человека каменного века; обнаружены также рисунки и скульптуры мамонтов, сделанные доисторическим человеком. В Сибири и на Аляске известны случаи нахождения трупов мамонтов, сохранившихся благодаря пребыванию их в толще многолетней мерзлоты. Основные виды мамонтов по размерам не превосходили современных слонов, но при этом североамериканский подвид Mammuthus imperator достигал высоты 5 метров и массы 12 тонн, а карликовые виды Mammuthusexilis и Mammuthuslamarmorae не превышали 2 метра в высоту и были массой до 900 кг. Мамонты были отлично приспособлены к жизни в суровых условиях холодного климата. Коренные зубы мамонта с многочисленными тонкими дентино-эмалевыми пластинами были хорошо приспособлены для пережёвывания грубого растительного корма. Громадные бивни мамонта, до 4 м в длину, весом до 100 кг, были расположены в верхней челюсти, выставлялись вперёд, загибались кверху и сходились к середине. Общее строение мамонта показано на рисунке 4.  Рисунок 4 – Скелет мамонта Хобот на конце имел поперечное расширение, которое, предположительно, служило для разгребания снега, предотвращения обморожения хобота, а также для употребления снега для утоления жажды. Кончик хобота у мамонтов был безволосый, что говорит о его использовании в добыче пищи [13]. В сравнении с современными слонами, обладали более массивным туловищем, более короткими ногами, длинной шерстью, меньшего размера ушами и длинными изогнутыми бивнями; последние могли служить мамонту для добывания пищи в зимнее время из-под снега, сравнение головы мамонта и слона представлено на рисунке 5. Коренные зубы, которых у мамонтов было по одному в каждой половине челюсти, несколько шире, чем у слона, и отличаются бо́льшим количеством и твёрдостью пластинчатых эмалевых коробочек, заполненных зубным веществом. По мере истирания зубы мамонта, как и у современных слонов, менялись на новые, такая смена могла проходить до 6 раз за время жизни.  Рисунок 5 – Сравнение головы мамонта (слева) и современного слона, (справа), вид спереди На спине наиболее северных видов располагался горб, который, как считалось ранее, образовывался удлинёнными остистыми отростками позвонков. Более поздние находки, однако, показали, что в горбу мамонта нет больших отростков. Зато, подобно верблюдам, там мамонты накапливали мощные запасы жира. Основные черты строения мамонта указаны на рисунке 6.  Рисунок 6 – основые черты, характерные для мамонтов 4 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, РАЗМНОЖЕНИЯ, ПИТАНИЯ, УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ По оценкам ученых общий ареал распространения мамонтов оценивается в – 33,301,000 км2. Максимальное распространение мамонтовой фауны Северной Евразии в позднем плейстоцене указано на рисунке 7.  Рисунок 7 – Максимальное распространение мамонтовой фауны Северной Евразии в позднем плейстоцене (градиент чёрного цвета указывает на изменение концентрации мамонтовой фауны, чёрный цвет – максимальная концентрация, серый – минимальная) Мамонты жили в группе из 2 – 9 особей, которую возглавляла старшая самка. Самцы же вели одиночный образ жизни и присоединялись к группам лишь в период гона. Они проходили огромные расстояния, и пути их миграции показаны на рисунке 8.  Рисунок 8 – Схема миграции мамонтов Климат в ледниковое время был холодным, суровым и резко континентальным. На севере Европы и в некоторых районах севера современной России формировались обширные покровные оледенения, закрывавшие всё пространство. В горах Урала, Кавказа, Южной и Восточной Сибири оледенения были горно-долинными, то есть возникали только в горах и предгорных долинах. В результате образования ледников, забиравших влагу из атмосферы, в зимнее время года выпадало очень мало снега, что приводило к развитию зоны сплошной «вечной» мерзлоты, которая встречалась даже на севере современного Казахстана. Кроме этого, оледенения способствовали очень сильным ветрам, которые переносили песок и пыль на многие сотни километров, формируя в некоторых местах самые настоящие дюны и гривы [1]. В таких суровых условиях, под действием сильного ветра и на мёрзлых грунтах не могли расти деревья, поэтому площади лесов сократились. Леса ютились преимущественно в поймах рек, понижениях рельефа и по склонам гор. Обширные пространства занимали сухие травянистые равнины, получившие название тундростепи. Тундростепи возникли в предледниковом (перигляциальном) поясе последней ледниковой эпохи (последнего оледенения) в особых ландшафтно-климатических условиях: резко континентальный климат с низким уровнем средних температур при сухом воздухе и значительной обводненности территории летом за счет талых ледниковых вод, с возникновением в низинах озёр и болот. Флора тундростепи включала различные травянистые растения (особенно злаки и осоки), мхи, а также мелкие деревца и кустарники, произраставшие главным образом в долинах рек и по берегам озёр: ивы, березы, ольхи, сосны и лиственницы. При этом общая биомасса растительности в тундростепи была, по-видимому, очень велика, в основном за счет трав, что позволило расселиться на огромных пространствах предледникового пояса обильной и своеобразной фауне [16]. Основу рациона мамонтов составляла растительная пища, среднесуточный объем которой включал почти 500 кг различной зелени: травы, листьев, молодых веток деревьев и хвои. Это подтверждено исследованиями содержимого желудков mammuthus primigenius и свидетельствует о том, что гигантские животные выбирали для обитания местности, на которых присутствовала как тундровая, так и степная флора [12]. Мамонты были растительноядными животными. На территории Англии палеонтологи нашли нескольких мамонтов, которые удивительно хорошо сохранились. В желудках мамонтов учёные обнаружили остатки листьев и веток лещины и граба. Мамонты питались лесными растениями. Они срывали и вкладывали пищу в рот с помощью длинного хобота, потом пережёвывали её щековыми зубами. На севере, где земля большую часть года была покрыта снегом, мамонты питались любой доступной растительностью. Зимой мамонты выживали благодаря большим запасам жира и вечнозелёным растениям. Размножение мамонтов аналогично размножению современных слонов. Самка мамонта вынашивала плод около двух лет, потом рожала одного детёныша, которого до десятилетнего возраста воспитывало всё стадо (мамонты, как и современные африканские и индийские слоны, держались стадами). Детёныш мамонта имеет относительно крупную (детскую) голову и относительно ровный контур тела от холки до крестца. По мере роста отношение размера головы к размеру тела уменьшается, и высота в холке становится заметно больше, чем высота в области крестца. При рождении детёныши мамонта были 65—75 см высотой и весили не более 60—65 кг. Они очень быстро росли, и к концу седьмого-восьмого месяца жизни их рост превышал 1 м, а вес, скорее всего, был больше 100 кг. Такой быстрый рост оказывался совершенно необходимым для выживания зимой. Детёныш рождался уже покрытым достаточно длинной (6—7 см) и густой шерстью. Она состояла из прядей очень тонких и мягких волос. «Детская» шерсть покрывала детёнышей мамонта до полугода, после чего начинала формироваться «взрослая» шерсть. Она состояла из волос двух видов: подшёрстка (длиной до 4 см) и остевых волос, длина которых превышала 10 см (у ямальского детёныша уже были остевые волосы, сменявшие «детскую» шерсть) [4]. Ещё одно удивительное приспособление мамонтов к условиям жизни — накопление запаса жира для зимовки. Жир для животных, обитающих в условиях холодного климата, — это и запас питательных веществ, и теплоизолирующий слой, защищающий от холода. Детёныш с Ямала был очень упитан: на боках и животе толщина жира достигала 2—2,5 см. Большой запас жира на зиму мог быть накоплен только при очень хорошем, калорийном питании. Молоко самок мамонта, судя по всему, было очень жирным - 8—10%. Если на мамонта посмотреть сбоку, то он покажется горбатым. Горб, а эту часть тела у животных называют холка, расположен примерно в том месте, где шея переходит в спину. У мамонта грудные позвонки имеют длинные длинными отростки, к которым крепились мощные мышцы спины. Здесь же скапливались и жировые отложения. Холка - самая высокая точка на теле стоящего мамонта и именно по ней меряют рост животного. У взрослого крупного самца она возвышалась над поверхностью земли на 3,5 м, в то время как задняя часть тела мамонта была чуть ниже холки. Тело мамонта заканчивался коротким мохнатым хвостом. Шерсть мамонта состоит из волос двух мастей: мягкого светло-коричневого подшерстка длиной около 5-15 см и длинных кроющих остевых волос, которые гораздо толще и жестче, чем волоски подшерстка. По бокам тела и со спины метровой длины остевые волосы свисали прядями буро-коричневых и черных жестких волос. Под брюхом они опускались почти до земли и образовывали своеобразную “юбку”. Шерсть мамонта можно наблюдать на рисунке 9.  Рисунок 9 – Шерсть мамонта Для удержания нескольких тонн тела мамонту требовался прочный скелет. В нём насчитывается около 250 разных костей, в том числе 7 шейных, 20 грудных 5 поясничных, 5 крестцовых 18-21 хвостовых позвонков, а также 19-20 пар полого изогнутых рёбер [17]. Скелет мамонта показан на рисунке 10. Кости конечностей мамонтов массивны и тяжелы. К широким лопаткам и тазовым костям крепилась огромная масса мышц. Самыми тяжёлыми и толстостенными были плечевые и бедренные кости, весившие по 15-20 кг [13]. В результате тщательного исследования формы тел отдельных позвонков удалось установить, что позвоночник у всех слонов отличается значительной изогнутостью и в туловищном отделе образует подобие арки. Позвоночник именно в этой части воспринимает на себя значительную нагрузку большей части тела, которая затем передается на мощные конечности. Подобная арочная конструкция позвоночника механически очень выгодна. Форма изгиба позвоночника сказалась и на строении отдельных позвонков: длина тел позвонков в их верхней и нижней частях неодинакова. Так, в области шейного изгиба (лордоза) нижняя длина позвонка превышает верхнюю, а в области грудного и туловищного изгибов (кефоза) наблюдается обратная картина — нижняя длина тел позвонков меньше верхней. Таким образом, позвонки здесь при рассматривании сбоку имеют клиновидную форму. При правильном взаимном расположении суставных поверхностей тел отдельных позвонков весь позвоночный столб принимает естественную кривизну. При этом позвонки плотно прилегают друг к другу, тогда как у всех неправильно монтированных в музеях скелетов слонов между телами позвонков возникают неравномерные промежутки.  Рисунок 10 – Скелет Ленского мамонта Ступни ног мамонта напоминали короткие столбы и имели диаметр 35-50 см, а поверхность стоп была твердая как рог. В передней части каждой ноги мамонта было по 3 небольших ногтя, которые выглядели как округлые пластинки, и 4 когтя на задних конечностях. Особое расположение костей кисти способствовало ее большей компактности, а рыхлая подкожная клетчатка и эластичная кожа позволяли ступне расширяться и увеличивать свою площадь на мягких болотистых почвах [17]. Ступни мамонта показаны на рисунке 11.  Рисунок 11 – Ступни ног мамонта Хобот у мамонтов, как и у других слонов, представляет собой длинный нос, сросшийся с верхней губой. Он состоит из множества продольных и кольцевых мышц, покрытых поперечными складками толстой кожи. Благодаря им хобот может сжиматься и растягиваться, а также извиваться, как змея. На конце хобота имелись очень чувствительные складки-отростки. В отличие от слонов хобот мамонта был покрыт шерстью, а концевые отростки у него были длиннее чем у современных слонов. Хобот заменял мамонту руки и мог выполнять самые разнообразные движения: поднимать с земли разные, довольно мелкие, предметы, срывать траву и листья, обдирать кору с деревьев, захватывать и гнуть ветки и небольшие деревья. Череп мамонта отличался весьма характерными особенностями. Носовое отверстие находилось высоко на лбу, между глазами. Небольшая мозговая капсула располагалась глубоко под слоем лобных пазух, представляющих собой ячейки, разделенные тонкими костными стенками. Длинные, образующие тонкостенные трубки верхнечелюстные и межчелюстные кости удерживали бивни [17]. Череп взрослого мамонта показан на рисунке 12.  Рисунок 12 – Череп взрослого мамонта в продольном разрезе. Бивни мамонтов были образованы нанизанными друг на друга дентиновыми конусами, лишенными эмали, потому они легко царапались и стачивались при работе (предполагается, что мамонты использовали их для добывания пищи – обдирали кору с деревьев, ломали ветки). Иногда у мамонтов развивалось не два, а четыре бивня (правда, вторые бивни были более тонкими). При этом они либо срастались по всей длине с основными бивнями, либо росли самостоятельно. Бивни держатся в специальных трубообразных выростах черепа — альвеолах. Бивни у самцов загибаются кверху и вбок. Причем правый бивень налево, а левый направо, как бы по направлению друг к другу. Бивни мамонтов гораздо больше, чем бивни современных слонов. У самых крупных самцов бивни могли достигать 4—4,5 м в длину и весили до 100 кг. Их диаметр у основания около 18—19 см. Мамонт активно использовал бивни на протяжении всей жизни для различных работ. От этого на концах бивни обычно стачивались по внешнему краю и иногда даже ломались. Наиболее крупные из известных мамонтовых бивней достигали в длину 400–450 см, имели диаметр у основания 18–19 см и весили по 100–110 кг. Бивни мамонтих были гораздо короче, тоньше и более прямые, чем бивни самцов. Так, у 18–20-летней самки, обнаруженной на Индигирке, длина их составляла 120 см, а диаметр у основания – всего 6 см. Бивни мамонта можно наблюдать на рисунке 13.  Рисунок 13 – Природная форма бивней мамонта Зубы мамонта похожи по вешнему виду на большие терки. Каждый зуб состоит из отдельных дентиновых пластин, покрытых эмалью. Пластины скреплены друг с другом прослойками цемента. Жевательная поверхность (коронка) зуба овальной формы, на ее поверхность выступают гребни пластин, образуя жесткие бугорки. Такие зубы очень хорошо приспособлены для перетирания пищи. В каждой челюсти у мамонта всего по два зуба. От пережевывания пищи они постепенно стираются. В определенное время на смену им сзади начинают расти новые зубы. Они подпирают стершиеся, постепенно вытесняя их. Старые зубы выпадают и на их место становятся новые. В течении жизни у мамонта происходит шесть смен зубов. Три раза меняются молочные зубы, потом три раза коренные. Зуб мамонта указан на рисунке 14.  Рисунок 14 – щечный зуб мамонта Внутренние органы мамонтов изучены еще плохо. У сильно деформированного трупа Магаданского мамонта обнаружен небольшой язык 19*4,5 см, простой и пустой желудок, спавшийся тонкий отдел кишечника длиной около 315 см и набитый землей толстый длиною около 132 см. Легкие, весом 520 г, имели вид треугольных листов длиною по верхнему краю 34 см и высотой по переднему 23 см. Сердце, весом 405 г с околосердечной сумкой и 375 г без нее, — в виде спавшегося мешка длиною в 21 см и шириною по предсердиям 16 см. Печень — весом в 415 г, цельная, без долей, размер — 19X14 см. Почки, вес 40 г, имели вид плоских удлиненных блях 22×4 см при толщине 1.7 см. Семенник размером 20X35 мм был обнаружен под левой почкой. Половой член с пещеристыми телами длиною 30 см и диаметром в 35 мм имел гладкую овальную головку, утянутую в препуциальную сумку [4]. Наибольшую опасность для мамонтов представляли первобытные люди, которые охотились на них ради мяса: они ловили их в прикрытые сверху ветвями и листьями ямы-ловушки и забивали копьями и топорами. Тушу пойманного животного первобытные люди полностью использовали для своих потребностей: мясо и жир съедали, а из шкур изготовляли одежду и покрывали ими свои примитивные жилища. В том же ареале обитали саблезубые тигры, которые охотились на детёнышей мамонтов, легко убивая добычу клыками, которые достигали 22 см длины. Опасными для малышей были также волчьи стаи. По мнению исследователей, волки, после человека, были самыми опасными врагами для мамонтов [2]. Эволюцию отряда хоботных можно наблюдать на рисунке 15.  Рисунок 15 – Эволюция отряда хоботных 5 ОПИСАНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ОСТАТКОВ

Рисунок 22 – Таймырский мамонт 6 ЭВОЛЮЦИОННОЕ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Под стратиграфическим значением понимают определение возраста геологических толщ по ископаемым останкам. Мамонты являются важнейшими руководящими формами для стратиграфии кайнозойских отложений. При выяснении геологического возраста пользуются преимущественно коренными зубами, хорошо сохраняющимися и часто допускающие определение даже по обломкам. Многие ископаемые организмы участвуют в биогенном осадконакоплении (являются породобразователями). Несмотря на то, что существуют большие скопления останков мамонтов на стоянках древнего человека, они не имеют геологического значения. Род мамонтов полностью вымер приблизительно 4 миллиона лет назад, и, вопреки распространённому мнению, не является предками современных слонов. Их род был тупиковой ветвью эволюции. Одним из древнейших представителей отряда хоботных принято считать меритерия (Moeritherium), найденного в Египте. Меритерий был ростом со свинью, имел сравнительно короткие челюсти и многочисленные коренные зубы с двумя рядами поперечных бугорков на жевательной поверхности; клыки были очень малы, а резцы — одна верхняя и одна нижняя пары — выделялись крупными размерами. Хобот, как на это указывает форма черепа, если и был, то очень небольшой [8]. Важной ветвью развития считают палеомастодонта (Paleomastodon), добытого тоже из раннетретичных отложений Египта, но более позднего времени (верхний эоцен), был несколько крупнее, челюсти имел более вытянутые, резцы длиннее и только по одной паре в каждой челюсти; клыки отсутствовали, коренные зубы были удлиненные и снабженные тремя рядами бугорков, хобот, по-видимому, имел довольно значительные размеры. Гомфотерий (Gomphotherium) Возник в раннем миоцене в Северной Америке, существовал в период 13,650—3,6 млн лет назад. Рост гомфотерия составлял около 3 метров. Внешне он сильно напоминал современных слонов, однако имел не одну, а две пары бивней: одну пару на верхней челюсти и одну на удлинённой нижней. Породил большое количество видов. Первослон (Primelephas) вероятно является непосредственным предком мамонтов и современных слонов. В отличие от мастодонтов, коренные зубы у представителей этого семейства с поперечными гребнями, и бивни без эмали. Его останки найдены в Центральной Африке и датируются концом миоцена - 5 миллионов лет назад [8]. Развитие отряда хоботных и положение мамонтов в генеалогическом древе можно наблюдать на рисунке 23.  Рисунок 23 – Генеалогическое древо хоботных ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мамонты — вымерший род семейства слоновых, появились около 1,6 млн лет назад (в плейстоцене) и вымерли примерно 10 тысяч лет назад [3]; обитали в Европе, Азии, Африке и Северной Америке в некогда обширной экосистеме, называемой тундростепью. Их строение, питание и размножение схоже с другими представителями семейства слоновых, но они были более приспособлены к холодному климату. В настоящее время насчитывается 15 видов мамонтов, установленных по ископаемым остаткам. Чаще всего ископаемые останки обнаруживаются в районах вечной мерзлоты, где они хорошо сохраняются. Палеонтологическую ценность представляют зубы, бивни мамонтов, остатки скелета и другие сохранившиеся части. Первые останки мамонтов из зубов и бивней из Сибири были изучены Гансом Слоуном в 1728 году и были определены им как останки слонов. До него эти останки считались останками легендарных существ. В 1796 Жорж Кювье идентифицировал эти останки как совершенно новый вымерший вид, после чего было описано множество найденных останков и выделены все известные виды. В сравнении с современными слонами, обладали более массивным туловищем, более короткими ногами, длинной шерстью, меньшего размера ушами и длинными изогнутыми бивнями. Коренные зубы несколько шире, чем у слона, и отличаются большим количеством и твёрдостью пластинчатых эмалиевых коробочек, заполенных зубным веществом. В остальном их строение практически идентично строению современных слонов. Являются важнейшими руководящими формами для стратиграфии кайнозойских отложений. При выяснении геологического возраста пользуются преимущественно коренными зубами, хорошо сохраняющимися и часто допускающие определение даже по обломкам. Не имеют эволюционного значения, так как не образовали новых родов и видов. Существует две гипотезы, объясняющие вымирание мамонтовой фауны и мамонтов в частности [6]. 1 2 | ||||||||||||||||||||||