1[1].ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ОСНОВЫ_РАЗРАБОТКИ_НЕФТЯНЫХ_И_ГАЗОВЫХ_МЕСТОРОЖ. Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений

Скачать 0.54 Mb. Скачать 0.54 Mb.

|

|

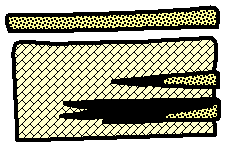

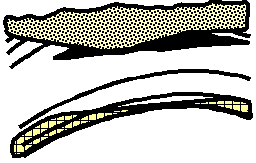

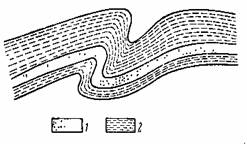

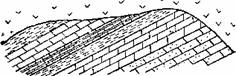

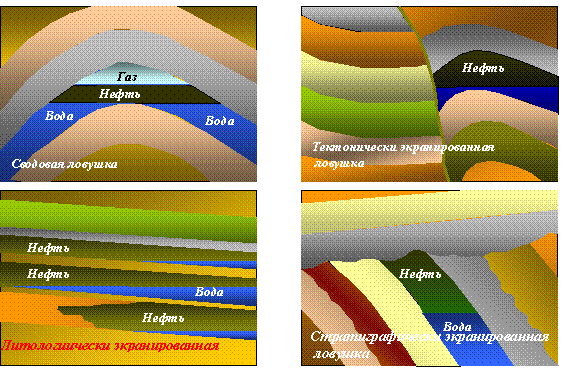

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С древнейших времен люди использовали нефть и газ там, где наблюдались их естественные выходы на поверхность земли. Такие выходы встречаются и сейчас. В нашей стране — на Кавказе, в Поволжье, Приуралье, на острове Сахалин. За рубежом — в Северной и Южной Америке, в Индонезии и на Ближнем Востоке. Все поверхностные проявления нефти и газа приурочены к горным районам и межгорным впадинам. Это объясняется тем, что в результате сложных горообразовательных процессов нефтегазоносные пласты, залегавшие ранее на большой глубине, оказались близко к поверхности или даже на поверхности земли. Кроме того, в горных породах возникают многочисленные разрывы и трещины, уходящие на большую глубину. По ним выходят на поверхность нефть и природный газ. Наиболее часто встречаются выходы природного газа — от едва заметных пузырьков до мощных фонтанов. На влажной почве и на поверхности воды небольшие газовые выходы фиксируются по появляющимся на них пузырькам. При фонтанных же выбросах, когда вместе с газом извергаются вода и горная порода, на поверхности остаются грязевые конусы высотой от нескольких до сотен метров. Представителями таких конусов на Апшеронском полуострове являются грязевые «вулканы» Тоурагай (высота 300 м) и Кянизадаг (490 м). Конусы из грязи, образовавшиеся при периодических выбросах газа, встречаются также на севере Ирана, в Мексике, Румынии, США и других странах. Естественные выходы нефти на дневную поверхность происходят со дна различных водоемов, через трещины в породах, через пропитанные нефтью конусы (подобные грязевым) и в виде пород, пропитанных нефтью. На реке Ухте со дна через небольшие промежутки времени наблюдается всплытие небольших капель нефти. Нефть постоянно выделяется со дна Каспийского моря недалеко от острова Жилого. В Дагестане, Чечне, на Апшеронском и Таманском полуострове, а также во многих местах земного шара имеются многочисленные нефтяные источники. Такие поверхностные нефтепроявления характерны для горных регионов с сильно изрезанным рельефом, где балки и овраги врезаются в нефтеносные пласты, расположенные вблизи поверхности земли. Иногда выходы нефти происходят через конические бугры с кратерами. Тело конуса состоит из загустевшей окисленной нефти и породы. Подобные конусы встречаются на Небит-Даге (Туркмения), в Мексике и других местах. На острове Тринидат высота нефтяных конусов достигает 20 м, а площадь «нефтяных озер» вокруг них — 50 га. Поверхность таких «озер» состоит из загустевшей и окисленной нефти. Поэтому даже в жаркую погоду человек не только не проваливается, но даже не оставляет следов на их поверхности. Породы, пропитанные окисленной и затвердевшей нефтью, именуются «кирами». Они широко распространены на Кавказе, в Туркмении и Азербайджане. Встречаются они, хотя и реже, на равнинах: на Волге, например, имеются выходы известняков, пропитанных нефтью. В течение длительного времени естественные выходы нефти и газа полностью удовлетворяли потребности человечества. Однако развитие хозяйственной деятельности человека требовало все больше источников энергии. Стремясь увеличить количество потребляемой нефти, люди стали рыть колодцы в местах поверхностных нефтепроявлений, а затем бурить скважины. Сначала их закладывали там, где нефть выходила на поверхность земли. Но количество таких мест ограничено. В конце прошлого века был разработан новый перспективный способ поиска. Бурение стали вести на прямой, соединяющей две скважины, уже дающие нефть. В новых районах поиск месторождений нефти и газа велся практически вслепую, шарахаясь из стороны в сторону. Любопытные воспоминания о закладке скважины оставил английский геолог К. Крэг. «Для выбора места съехались заведующие бурением и управляющие промыслами и сообща определили ту площадь, в пределах которой должна быть заложена скважина. Однако с обычной в таких случаях осторожностью никто не решался указать ту точку, где следовало начинать бурение. Тогда один из присутствующих, отличавшийся большой смелостью, сказал, указывая на кружившую над ними ворону: «Господа, если вам все равно, давайте начнем бурить там, где сядет ворона...» Предложение было принято. Скважина оказалась необыкновенно удачной. Но если бы ворона пролетела на сотню ярдов дальше к востоку, то встретить нефть не было бы никакой надежды...» Понятно, что так не могло долго продолжаться, ведь бурение каждой скважины стоит сотни тысяч долларов. Поэтому остро встал вопрос о том, где бурить скважины, чтобы безошибочно находить нефть и газ. Это потребовало объяснить происхождение нефти и газа, дан мощный толчок развитию геологии — науки о составе, строении и истории Земли, а также методов поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений. 1.1 ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРИРОДНОМ СОСТОЯНИИ Природный резервуар — естественное вместилище нефти, газа и воды (внутри которого может происходить циркуляция подвижных веществ) форма которого обусловливается соотношением коллектора с вмещающими его плохо проницаемыми породами. Виды: пластовый, массивный, линзовидный (литологически ограниченный со всех сторон). Пластовый резервуар (Рисунок 1.1) представляет собой коллектор, ограниченный на значительной площади в кровле и подошве плохо проницаемыми породами. Особенностями такого резервуара является сохранение мощности и литологического состава на большой площади.  Рисунок 1.1 — Принципиальная схема пластового резервуара 1 — коллектор (песок); 2 — плохо проницаемые породы Под массивным резервуаром понимают мощные толщи пород, состоящие из многих проницаемых пластов, не отделенных один от другого плохо проницаемыми породами. Большинство массивных резервуаров особенно широко распространенных на платформах, представлено известняково-доломитизированными толщами. Слабо проницаемые породы покрывают всю эту толщу сверху. По характеру слагающих их пород массивные резервуары подразделяются на две группы: 1. однородные массивные резервуары — сложены сравнительно однородной толщей пород, большей частью карбонатных (Рисунок 1.2а).  Рисунок 1.2а — Схема однородного массива 2. неоднородные массивные резервуары — толща пород неоднородна. Литологически она может быть представлена, например, чередованием известняков, песков и песчаников, сверху перекрытых глинами. (Рисунок 1.2б)  Рисунок 1.2б — Схема неоднородного массива Резервуары неправильной формы, литологически ограниченные со всех сторон (Рисунок 1.3).В эту группу объединены природные резервуары всех видов, в которых насыщающие их газообразные и жидкие углеводороды окружены со всех сторон либо практически непроницаемыми породами, либо породами, насыщенными слабоактивной водой.  Рисунок 1.3 — Резервуар, литологически ограниченный со всех сторон практически непроницаемыми породами Каким бы ни был механизм образования углеводородов для формирования крупных скоплений нефти и газа необходимо выполнение ряда условий: наличие проницаемых горных пород (коллекторов); непроницаемых горных пород, ограничивающих перемещение нефти и газа по вертикали (покрышек); а так же пласта особой формы, попав в который нефть и газ оказываются как бы в тупике (ловушке). Ловушка — часть природного резервуара, в котором благодаря различного рода структурным дислокациям, стратиграфическому или литологическому ограничению, а так же тектоническому экранированию создаются условия для скопления нефти и газа. Гравитационный фактор вызывает в ловушке распределение газа, нефти и воды по удельным весам. Типы ловушек (Рисунок 1.4): Структурная (сводовая) — образованная в результате изгиба слоев; Стратиграфическая — сформированная в результате эрозии пластов — коллекторов и перекрытия их затем непроницаемыми породами; Тектоническая — образованная в результате вертикального перемещения мест обрыва относительно друг друга, пласт-коллектор в месте тектонического нарушения может соприкасаться с непроницаемой горной породой. Литологическая — образованная в результате литологического замещения пористых проницаемых пород непроницаемыми. Около 80% залежей в мире связано с ловушками структурного типа.  Рисунок 1.4 — Типы ловушек Скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью. Типы: пластовая, массивная, литологически ограниченная, стратиграфически ограниченная, тектонически экранированная(Рисунок 1.5а - д).  Рисунок 1.5а — Пластовый тип залежи

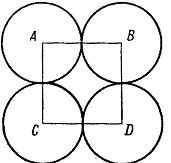

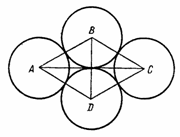

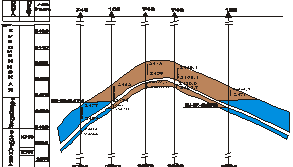

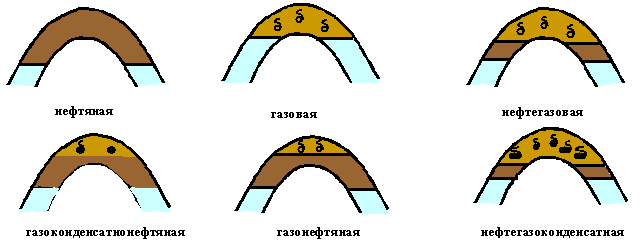

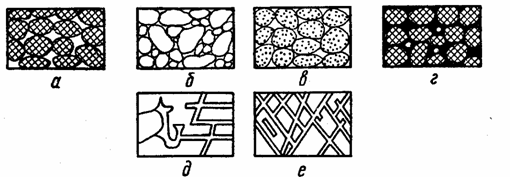

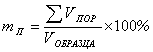

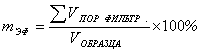

Рисунок 1.5г — Залежь тектонически экранированного типа  Рисунок 1.5д — Залежь массивного типа Поверхность, разделяющая нефть и воду или нефть и газ, называется соответственно водонефтяным или газонефтяным контактом. Линия пересечения поверхности контактов с кровлей пласта называется соответственно внешним контуром нефтеносности или газоносности, а с подошвой пласта — внутренним контуром нефтеносности или газоносности (Рисунок 1.6). Кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой нефтегазаносного пласта называют его толщиной.  Рисунок 1.6 — Схема залежи пластового типа Части пласта: 1 — водяная, 2 — водонефтяная, 3 — нефтяная, 4 — газонефтяная, 5 — газовая; 6 — породы-коллекторы; Н — высота залежи; hг, hн — высоты соответственно газовой шапки и нефтяной части залежи. Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей, приуроченных территориально к одной площади и сведенных с благоприятной тектонической структурой. Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется однопластовым. Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято называть многопластовыми. В зависимости от фазового состояния и основного состава углеводородных соединений в недрах залежи нефти и газа подразделяются на нефтяные, содержащие только нефть, в различной степени насыщенную газом: газовые, если оно содержит только газовые залежи, состоящие более чем на 90 % из метана, газонефтяные и нефтегазовые (двухфазные). В газонефтяных залежах основная по объему часть нефтяная и меньшая — газовая, в нефтегазовых — газовая шапка превышает по объему нефтяную часть. К нефтегазовым, относятся так же залежи с крайне незначительной по объему нефтяной частью — нефтяной оторочкой. Газоконденсатнонефтяные и нефтегазоконденсатные: в первых — основная по объему нефтяная часть, а во вторых газоконденсатная (Рисунок 1.7). К газоконденсатным относят такие месторождения, из которых при снижении давления до атмосферного выделяется жидкая фаза — конденсат.  Рисунок 1.7 — Классификация залежей по фазовым состояниям углеводородов 1.2 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ 1.2.1 Емкостные свойства пород-коллекторов Породы коллекторы и неколлекторы. Одной из важнейших задач на стадии разведки и подготовке к разработке залежи является изучение внутреннего строения залежи нефти или газа. Коллектором называется горная порода, обладающая такими геолого-физическими свойствами, которые обеспечивают физическую подвижность нефти или газа в ее пустотном пространстве. Порода-коллектор может быть насыщена как нефтью или газом, так и водой. Породы с такими геолого-физическими свойствами, при которых движение нефти или газа в них физически невозможно, называются неколлекторами. Внутреннее строение залежи определяется различным размещением неколлекторов и коллекторов, а также коллекторов с разными геолого-физическими свойствами как в разрезе, так и по площади залежи. Соответственно емкостные свойства породы определяются ее пустотностью, которая слагается из объема пор, трещин и каверн. По времени образования выделяются первичные пустоты и вторичные. Первичные пустоты формируются в процессе седиментогенеза и диагенеза, то есть одновременно с образованием самой осадочной породы, а вторичные образуются в уже сформировавшихся породах. Первичная пустотность присуща всем без исключения осадочным породам, в которых встречаются скопления нефти и газа — это прежде всего межзерновые поры, пространства между крупными остатками раковин и т.п. К вторичным пустотам относятся поры каверны и трещины, образовавшиеся в процессе доломитизации известняков и выщелачивания породы циркулирующими водами, а также трещины возникшие в результате тектонических движений. На рисунке 1.8 показаны некоторые типы пустот встречающиеся в породах.  Рисунок 1.8 — Различные типы пустот в породе а — хорошо отсортированная порода с высокой пористостью; б — плохо отсортированная порода с низкой пористостью; в — хорошо отсортированная пористая порода; г — хорошо отсортированная порода, пористость которой уменьшена в результате отложения минерального вещества в пустотах между зернами; д — порода, ставшая пористой благодаря растворению; е — порода, ставшая коллектором благодаря трещиноватости. Пористость и строение порового пространства Выделяют полную, которую часто называют общей или абсолютной, открытую, эффективную и динамическую пористость. Полная пористость включает в себя все поры горной породы, как изолированные (замкнутые), так и открытые, сообщающиеся друг с другом. Коэффициентом полной пористости называется отношение суммарного объема пор в образце породы к видимому его объему:  . .Открытая пористость образуется сообщающимися порами. Коэффициентом открытой пористости называется отношение объема открытых, сообщающихся пор к видимому объему образца:  . (1) . (1)Эффективная учитывает часть объема связанных между собой пор насыщенных нефтью.  . (2) . (2)Количественно пористость породы характеризуется коэффициентом пористости, который измеряется в долях или процентах от объема породы. Пористость породы в большой степени зависит от размеров пор и соединяющих их поровых каналов, которые в свою очередь определяются гранулометрическим составом слагающих породу частиц и степенью их сцементированности. При решении задач нефтегазопромысловой геологии используется коэффициент открытой пористости Открытая пористость коллекторов нефти и газа изменяется в широких пределах — от нескольких процентов до 35 %. По большинству залежей она составляет в среднем 12 – 25 %. В гранулярных коллекторах большое влияние на пористость оказывает взаимное расположение зерен. Несложные расчеты показывают, что в случае наименее плотной кубической укладки зерен показанной на (Рисунке 1.9) коэффициент пористости будет составлять » 47.6 %. Данное число можно считать теоретически возможным максимумом пористости для терригенных пород. При более плотной укладке идеального грунта (Рисунок 1.10) пористость будет составлять всего 25.9 %.

Кавернозность Кавернозность горных пород обусловливается существованием в них вторичных пустот в виде каверн. Кавернозность свойственна карбонатным коллекторам. Следует различать породы микрокавернозные и макрокавернозные. К первым относятся породы с большим количеством мелких пустот, с диаметром каверн (пор выщелачивания) до 2 мм, ко вторым — с рассеянными в породе более крупными кавернами — вплоть до нескольких сантиметров. Микрокавернозные карбонатные коллекторы на практике нередко отождествляют с терригенными поровыми, поскольку и в тех, и в других открытая емкость образована мелкими сообщающимися пустотами. Но и по происхождению, и по свойствам между ними имеются существенные различия. Средняя пустотность микрокавернозных пород обычно не превышает 13 – 15 %, но может быть и больше. Макрокавернозные коллекторы в чистом виде встречаются редко, их пустотность достигает не более 1 – 2 %. При больших толщинах продуктивных карбонатных отложений и при такой емкости коллектора запасы залежей могут быть весьма значительными. Коэффициент кавернозности Поскольку в процессе дренирования залежи в основном могут участвовать макрокаверны, пересеченные макротрещинами, изучение макрокавернозности следует проводить вместе с изучением трещиноватости. Трещиноватость Трещиноватость горных пород (трещинная емкость) обусловливается наличием в них трещин, не заполненных твердым веществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами, приурочены большей частью к плотным карбонатным коллекторам, а в некоторых районах (Восточные Карпаты, Иркутский район и др.) — и к терригенным отложениям. Наличие разветвленной сети трещин, пронизывающих эти плотные коллекторы, обеспечивает значительные притоки нефти к скважинам. Качество трещиноватой горной породы как коллектора определяется густотой и раскрытостью трещин. По величине раскрытости трещин в нефтегазопромысловой геологии выделяют макротрещины шириной более 40 – 50 мкм и микротрещины шириной до 40 – 50 мкм Трещинная емкость пород-коллекторов составляет от долей процента до 1 – 2 %. Чаще всего трещины играют роль каналов фильтрации жидкости и газа, связывающих воедино все сложные пустотное пространство пород-коллекторов. При одновременном участии в дренировании двух или всех трех видов пустот (пор, каверн, трещин) коллектор относят к типу смешанных. Из числа коллекторов с одним из видов пустотности наиболее широко распространены поровые терригенные коллекторы — на многочисленных месторождениях земного шара, в том числе и в России (Волго-Урал, Западная Сибирь, Северный Кавказ и др. районы). Трещинные коллекторы в чистом виде встречаются весьма редко. Из кавернозных пород в чистом виде распространены микрокавернозные (Волго-Урал, Тимано-Печорская провинция и др.). Макрокавернозные встречаются редко. Коллекторы смешанного типа, наиболее свойственные карбонатным породам, характерны для месторождений Прикаспийской низменности, Тимано-Печорской провинции, Волго-Урала, Белоруссии и других районов. 1.2.2 Фильтрационные свойства пород-коллекторов. Проницаемость Важнейшим свойством пород-коллекторов является их способность к фильтрации, т.е. к движению в них жидкостей и газов при наличии перепада давления. Способность пород-коллекторов пропускать через себя жидкости и газы называется проницаемостью. Породы, не обладающие проницаемостью, относятся к неколлекторам. В процессе разработки залежей в пустотном пространстве пород-коллекторов может происходить движение только нефти, газа или воды, т.е. однофазовая фильтрация. При других обстоятельствах может происходить двух- или трехфазовая фильтрация — совместное перемещение нефти и газа, нефти и воды, газа и воды или смеси нефти, газа и воды. Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку. К плохо проницаемымотносятся: глины, с упорядоченной пакетной упаковкой, глинистые сланцы, мергели, песчаники, с обильной глинистой цементацией. Проницаемость горных пород в случае линейной фильтрации определяется по закону Дарси. Согласно которому объемный расход жидкости, проходящий сквозь породу при ламинарном движении прямо пропорционально коэффициенту проницаемости, площади поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропорционально вязкости жидкости и длине пройденного пути. где Единица коэффициента проницаемости называемая дарси, отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1см2, при перепаде давления в 1ат на протяжении 1 см в 1 сек проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сп. Проницаемость пород, служащих коллекторами для нефти, обычно выражают в миллидарсиили мкм2×10-3. Физический смысл размерности В разных условиях фильтрации проницаемость породы-коллектора для каждой фазы будет существенно иной. Поэтому для характеристики проницаемости нефтегазосодержащих пород введены понятия абсолютной, эффективной (фазовой) и относительной проницаемостей. Под абсолютной проницаемостью понимается проницаемость, определенная при условии, что порода насыщена однофазным флюидом, химически инертным по отношению к ней. Для ее оценки обычно используются воздух, газ или инертная жидкость, так как физико-химические свойства пластовых жидкостей оказывают влияние на проницаемость породы. Величина абсолютной проницаемости выражается коэффициентом проницаемости Эффективной (фазовая) называется проницаемость Относительной проницаемостью называется отношение эффективной проницаемости к абсолютной проницаемости. Проницаемость горных пород зависит от следующих основных причин: от размера поперечного сечения пор; от формы пор; от характера сообщения между порами; от трещиноватости породы; от минералогического состава пород. 1.2.3 Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов Полагают, что нефтенасыщенные и газонасыщенные пласты первоначально были полностью насыщены водой. При образовании залежей нефть и газ вследствие их меньшей плотности мигрировали в повышенные части пластов, вытесняя оттуда воду. Однако вода из пустотного пространства вытеснялась не полностью, вследствие чего нефтегазонасыщенные пласты содержат некоторое количество воды, называемой остаточной. Относительное содержание этой воды в пустотном пространстве тем больше, чем меньше размер пустот и проницаемость коллектора. Остаточная вода содержится в залежах в виде молекулярно-связанной пленки на стенах пор, каверн, трещин, в изолированных пустотах и в капиллярно-связанном состоянии в непроточной части пустот. Для разработки залежи интерес представляет остаточная вода, содержащаяся в открытом пустотном пространстве. Коэффициентом нефтенасыщенности Коэффициентом водонасыщенности Указанные коэффициенты связаны следующими соотношениями: для нефтенасыщенного коллектора — для газонасыщенного коллектора — для газонасыщенного коллектора, содержащего кроме остаточной воды еще и остаточную нефть Изучение водонасыщенности имеет большое значение не только для количественной оценки нефтегазонасыщенности. Важно выяснить и качественную роль водонасыщенности. Содержание в породах-коллекторах остаточной воды и ее состояние оказывают большое влияние на процессы вытеснения углеводородов из пустотного объема при разработке залежей. В зависимости от условий формирования залежей, характеристики пород-коллекторов, их емкостного объема и фильтрационных свойств и других параметров, значение начальной нефтегазонасыщенности продуктивных пластов находится в пределах 97 – 50 % при соответствующей начальной водонасыщенности 3 – 50 %. 1.3 ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ Свойства и состояние углеводородов (УВ) зависят от их состава, давления и температуры. В залежах они могут находиться в жидком и газообразном состоянии или в виде газожидкостных смесей. В процессе разработки залежей в пластах и при подъеме на поверхность давление и температура непрерывно меняются, что сопровождается соответствующими изменениями состава газовой и жидкой фаз и переходом УВ из одной фазы в другую. Необходимо знать закономерности фазовых переходов, состояние и свойства УВ при различных условиях и учитывать их при подсчете запасов, проектировании и регулировании разработки проектировании и эксплуатации систем сбора и транспорта нефти и газа. Нефть и газ представляют собой смесь УВ преимущественно метанового (парафинового) (СnН2n+2), нафтенового (CnH2n) и в меньшем количестве ароматического (CnH2n-6) рядов. По физическому состоянию в поверхностных условиях УВ от СН4 до С4Н10 — газы; от С5Н12 до С16Н34 — жидкости и от С17Н34 до С35Н72 и выше — твердые вещества, называемые парафинами и церезинами. При большом количестве газа в пласте он может располагаться над нефтью в виде газовой шапки в повышенной части структуры. При этом часть жидких УВ нефти будет находиться в виде паров также и в газовой шапке. При высоком давлении в пласте плотность газа становится весьма значительной (приближающейся по величине к плотности легких углеводородных жидкостей). В этих условиях в сжатом газе растворяются значительные количества легкой нефти (С5Н12+С6Н14) подобно тому, как в бензине или других жидких УВ растворяются нефть и тяжелые битумы. В результате нефть иногда оказывается полностью растворенной в сжатом газе. При извлечении такого газа из залежи на поверхность в результате снижения давления и температуры растворенные в нем УВ конденсируются и выпадают в виде конденсата. Если же количество газа в залежи по сравнению с количеством нефти мало, а давление достаточно высокое, газ полностью растворяется в нефти и тогда газонефтяная смесь находится в пласте в жидком состоянии. Газогидратные залежи содержат газ в твердом (гидратном) состоянии. Наличие такого газа обусловлено его способностью, при определенных давлениях и температурах соединяться с водой и образовывать гидраты. Газогидратные залежи по физическим параметрам резко отличаются от обычных, поэтому подсчет запасов газа и разработка их во многом отличаются от применяемых для обычных месторождений природного газа. Районы распространения газогидратных залежей в основном приурочены к зоне распространения многолетнемерзлых пород. 1.3.1 Пластовые нефти |