Ответы. Ответы на вопросы. Характеристики функциональных подсистем ис

Скачать 1.36 Mb. Скачать 1.36 Mb.

|

|

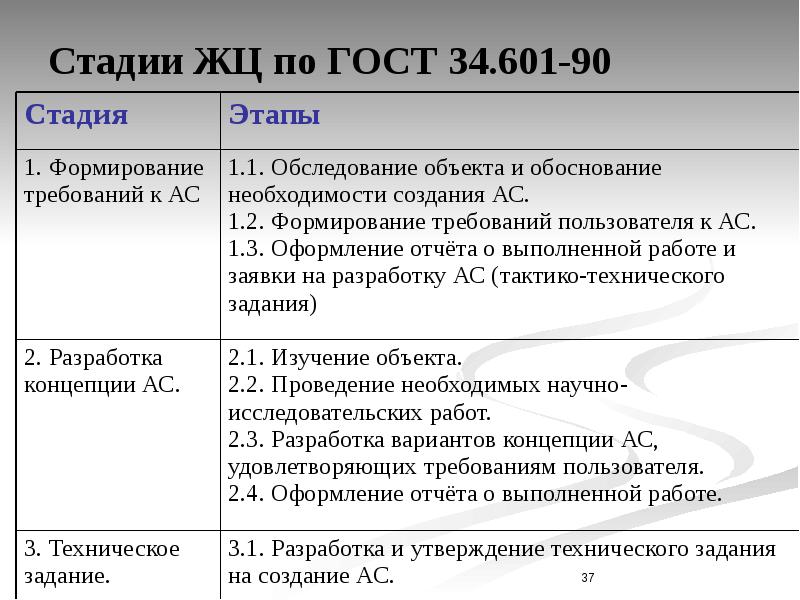

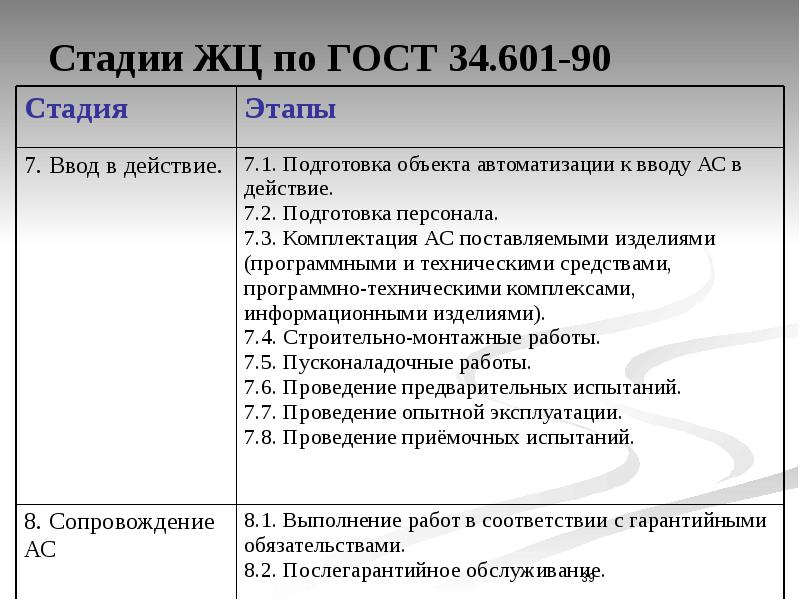

Характеристики функциональных подсистем ИС. Функциональные подсистемы ИС - комплекс задач (в т.ч., экономических) с высокой степенью информационных обменов (связей) между задачами. Функциональные подсистемы ИС информационно обслуживают определенные виды деятельности организации (экономической системы, компании), характерные для ее структурных подразделений и функций управления. При этом под задачей понимается некий процесс обработки информации с четко определенным множеством входной и выходной информации. Функциональные подсистемы отражают особенности применения ИС и их состав зависит от специфики конкретной ИС. Интеграция функциональных подсистем в единую систему достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих подсистем, таких как информационная, математическая, программная, техническая и организационная и правовая подсистемы. Характеристики обеспечивающих подсистем ИС.  Обеспечивающие подсистемы создают условия для нормального функционирования основной функциональной части ИС и реализуют сам процесс автоматизации различных функций управления. Информационное обеспечение ИС Информационное обеспечение ИС – это совокупность единой системы классификации и кодирования данных (информации), унифицированных систем документации и массовой информации, циркулирующей в ИС, а также построение и ведение баз данных. Математическое и программное обеспечение информационных систем Математическое и программное обеспечение — это совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а также нормального функционирования комплекса технических средств. К средствам математического обеспечения относятся: ·- средства моделирования процессов; ·- типовые задачи; ·- методы математического программирования, математической статистики, теории массового обслуживания и др. К средствам программного обеспечения (ПО) относятся: ·- общесистемное ПО – это комплекс программ, ориентированный на пользователей и предназначенный для решения типовых задач обработки информации. Они служат для расширения функциональных возможностей компьютеров, контроля и управления процессом обработки данных. ·- специальное ПО – представляет собой совокупность программ, разработанных при создании конкретной ИС. В его состав входят пакеты прикладных программ, реализующие разработанные модели разной степени адекватности, отражающие функционирование реального объекта. ·- техническая документация на разработку программных средств, содержащая описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-математическую модель задачи, контрольные примеры Техническое обеспечение ИС Техническое обеспечение – это комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая техническая документация на эти средства и технологические процессы. Документацией оформляются предварительный выбор технических средств, их эксплуатация, технологический процесс обработки данных, технологическое оснащение. Документацию можно условно разделить на три группы: ·- общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по техническому обеспечению; ·- специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки технического обеспечения; ·- нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по техническому обеспечению. К техническим средствам ИС относят: ·- компьютеры любых моделей; ·- средства коммуникаций (передачи данных по каналам связи); ·- вспомогательное оборудование и организационная техника. Правовое обеспечение ИС - предназначено для регламентации процесса создания и эксплуатации ЭИС, которая включает совокупность юридических документов с констатацией регламентных отношений по формированию, хранению, обработке промежуточной и результатной информации системы. Главной целью правового обеспечения является укрепление законности. К правовым документам, действующим на этапе создания системы, относятся: - договор между разработчиком и заказчиком; - документы, регламентирующие отношения между участниками процесса создания системы. К правовым документам, создаваемым на этапе внедрения и функционирования относятся: ·- характеристика статуса создаваемой системы; ·- правовые полномочия подразделений ЭИС; ·- правовые полномочия отдельных видов процессов обработки информации; ·- правовые отношения пользователей в применении технических средств. Понятие «организационного обеспечения», цель, задачи его организации и осуществления. Организационное обеспечение — совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы. ИС включает в себя собственный аппарат управления, обеспечивающий функционирование всех ее подсистем, как единого целого, а задачей организационного обеспечения является регламентировать работу этого аппарата. Целью организационного обеспечения является: выбор и постановка задач управления, анализ системы управления и путей ее совершенствования, разработка решений по организации взаимодействия ИС и персонала, внедрение задач управления. Функции, реализуемым организационным обеспечением, и их характеристика. Организационное обеспечение реализует следующие основные функции: - анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС, и выявление задач, подлежащих автоматизации; - подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности; - разработку управленческих решений по составу и структуре организации, методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы управления. В составе организационного обеспечения можно выделить четыре группы компонентов. Стадии жизненного цикла ИС. Содержание стадий жизненного цикла ИС: 1. Планирование и анализ требований (предпроектная стадия) - системный анализ. Проводится исследование и анализ существующей ИС, определяются требования к создаваемой ИС, формируются технико-экономическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ) на разработку ИС. 2. Проектирование (техническое и логическое проектирование). В соответствии с требованиями формируются состав автоматизируемых функций (функциональная архитектура) и состав обеспечивающих подсистем (системная архитектура), проводится оформление технического проекта ИС. 3. Реализация (рабочее и физическое проектирование, кодирование). Разработка и настройка программ, формирование и наполнение баз данных, формулировка рабочих инструкций для персонала, оформление рабочего проекта. 4. Внедрение (опытная эксплуатация) Комплексная отладка подсистем ИС, обучение персонала, поэтапное внедрение ИС в эксплуатацию по подразделениям организации, оформление акта о приемо-сдаточных испытаниях. 5. Эксплуатация ИС (сопровождение, модернизация). Сбор рекламаций и статистики о функционировании ИС, исправление недоработок и ошибок, оформление требований к модернизации ИС и ее выполнение (повторение стадий 2-5). Виды моделей ИС, их характеристика. Модели жизненного цикла ИС: каскадная модель - последовательный переход на следующий этап после завершения предыдущего; Его основной характеристикой является разбиение всей разработки на этапы, причем переход с одного этапа на следующий происходит только после того, как будет полностью завершена работа на текущем. Каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой командой разработчиков.  итерационная модель - с итерационными возвратами на предыдущие этапы после выполнения очередного этапа; Неполное завершение работ на каждом этапе позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на текущем. При итеративном способе разработки недостающую работу можно будет выполнить на следующей итерации. Главная же задача - как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований. Основная проблема спирального цикла - определение момента перехода на следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные ограничения на каждый из этапов жизненного цикла. Переход осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа закончена.  спиральная модель; спиральная модель ЖЦ, делающая упор на начальные этапы ЖЦ: анализ и проектирование. На этих этапах реализуемость технических решений проверяется путем создания прототипов. Каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии ПО: уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка спирали. Таким образом углубляются и последовательно конкретизируются детали проекта и в результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до реализации. Разработка итерациями отражает объективно существующий спиральный цикл создания системы.  прототипная модель, предполагающая постепенное расширение прототипа ИС. Модель прототипитования позволяет создать прототип программного продукта до или в течение этапа составления требований к программному продукту. Потенциальные пользователи работают с этим прототипом, определяя его сильные и слабые стороны, о результатах сообщают разработчикам программного продукта. Таким образом, обеспечивается обратная связь между пользователями и разработчиками, которая используется для изменения или корректировки спецификации требований к программному продукту. В результате такой работы продукт будет отражать реальные потребности пользователей.  Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия. Реинжиниринг - это радикальное переосмысление и перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности компании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы. Целью реинжиниринга бизнес-процессов является системная реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания. Реинжиниринг представляет собой совокупность средств, мер и методов для кардинального улучшения основных показателей деятельности предприятия. С этой целью осуществляется анализ и последующее изменение существующих бизнес-процессов. Методы оценки эффективности разработки ИС. Методы оценки эффективности: - методы инвестиционного анализа; - финансового анализа; - качественные методы; - вероятностные методы. Инвестиционный анализ - это общепринятый инструмент обоснования любого бизнес-проекта. Для оценки рентабельности ИТ-проекта чаще всего применяются так называемые динамические методы, основанные преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе реализации проекта денежных потоков. Методы инвестиционного анализа позволяют оценить экономические параметры внедрения и применения ИС по аналогии с оценкой любого другого инвестиционного проекта. В методах финансового анализа используются традиционные подходы к финансовому расчету экономической эффективности применительно к специфике ИТ и с учетом необходимости оценивать риск. Достоинство финансовых методов - в их основополагающих принципах, заимствованных из классической теории определения экономической эффективности инвестиций. Данные методы используют общепринятые в финансовой сфере критерии (чистая текущая стоимость, внутренняя норма прибыли и др.) и оперируют понятиями притока и оттока денежных средств, требующими конкретики и точности. Качественные (эвристические) методы оценки, позволяют учесть все явные и неявные факторы эффективности ИС и увязать их с общей стратегией компании, позволяют самостоятельно выбирать наиболее важные для них характеристики систем в зависимости от специфики продукции и деятельности предприятия, устанавливать между ними соотношения, например с помощью коэффициентов значимости. В количественных (вероятностных) методах используются статистические и математические модели, позволяющие оценить вероятность возникновения риска. Данные методы нужны для оценки будущего эффекта от применения информационной системы, но пока еще не так широко распространены в практике, как количественные и качественные. Технологические требования к внедрению ИС. системная платформа - внедрение и адаптация готового решения от производителя или разработка на заказ в соответствии с техническим заданием заказчика; интегрируемость - данные хранятся и обрабатываются в едином информационном пространстве; система может включать в себя вновь разработанные и уже используемые технологии и приложения; адаптируемость - система настраивается в соответствии с требованиями заказчика и на особенности информационного поля заказчика; распределенность - система может эффективно функционировать в территориально удаленных подразделениях и филиалах предприятия; масштабируемость - система может выполняться в виде каркаса, содержащего базовые модули, и дополняться в соответствии с требованиями изменяющейся внешней и внутренней среды. Основные фазы внедрения ИС. Основные фазы внедрения информационной системы: 1. Предварительные работы по подготовке проекта внедрения ИС. 2. Подготовка проекта. 3. Концептуальная проработка проекта. 4. Реализация проекта. Фаза "Предварительные работы по подготовке проекта внедрения ИС". В ходе предпроектного обследования предприятия происходит сбор подробной информации о структурном построении организации, функциональных с вязях, системе управления, об основных бизнес-процессах, о потоках внутри предприятия (Control Flow, Doc Flow, Data Flow, Work Flow, Cash Flow), необходимой для построения соответствующих моделей и выбора объектов для автоматизации. Оцениваются сроки, ресурсы, виды и объемы работ, номенклатура и стоимость программно-аппаратных и телекоммуникационных средств, стоимость обучения персонала и т. д. Фаза "Подготовка проекта". После завершения первой фазы осуществляется предварительное планирование и формирование процедур запуска проекта: · формирование проектной и экспертной групп; · распределение полномочий и ответственности; · определение организационно-технических требований к процессу внедрения; · уточнение спецификаций и ожиданий заказчика; · обучение группы внедрения, состоящей из специалистов предприятия-заказчика. Фаза "Концептуальная проработка проекта" В течение этой фазы: · формируется и утверждается концептуальный проект; · достигается обязательное однозначное понимание намерений всех участников проекта относительно внедряемой ИС; · уточняются и конкретизируются цели и задачи проекта; · определяются размеры прототипа системы; · согласуются укрупненный план работы, последовательность этапов и условия опытной эксплуатации, планово-финансовые и отчетные показатели. Фаза "Реализация проекта" Во время проведения основных работ по внедрению создается, устанавливается и конфигурируется системная среда, определяются процедуры системного администрирования, устанавливаются основные программно-аппаратные комплексы и приложения. В системе настраиваются организационно-штатные и организационно-функциональные структуры предприятия с использованием таких организационных единиц, как филиал, департамент, отдел, рабочая группа и т. д. Осуществляется установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных средств, производится перенос данных из прежних локальных систем и формирование интерфейсов с унаследованными и внешними системами. Цели и задачи, методы (формы) стандартизации. Стандартизация – это установление и применение определенных правил с целью упорядочения трудовой деятельности в той или иной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон и при соблюдении условий эксплуатации (использования) и требований безопасности. Цели стандартизации: 1) ускорение технического прогресса; 2) повышение эффективности общественного производства и производительности труда (в том числе инженерного и управленческого); 3) улучшение качества продукции; 4) совершенствование организации управления и установление рациональной номенклатуры выпускаемой продукции; 5) развитие специализации в области проектирования и производства продукции; 6) рациональное использование производственных фондов; 7) экономию материальных и трудовых ресурсов; 8) обеспечение охраны здоровья населения и безопасности труда; 9) развитие международного экономического, технического и культурного сотрудничества; 10) создание условий для развития экспорта товаров. Задачами и направлениями стандартизации являются: - установление требований к качеству готовой продукции на основе стандартизации ее качественных характеристик, а также характеристик сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; - разработка и установление единой системы показателей качества продукции, методов и средств контроля, испытаний и сертификации продукции; - установление норм, требований и методов в области проектирования и производства с целью обеспечения оптимального качества и исключения нерационального многообразия видов, марок и типоразмеров продукции; - развитие унификации промышленной продукции как важнейшего условия специализации производства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, повышения уровня взаимозаменяемости, эффективности эксплуатации и ремонта изделий; - обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание государственных эталонов единиц физических величин и совершенствование методов и средств измерений высшей точности; - установление единых систем документации, в том числе унифицированных, используемых в автоматизированных системах управления, установление систем классификации и кодирования технико-экономической информации, разработка форм и систем организации производства. Методы (формы) стандартизации: Симплификация – форма стандартизации, заключающаяся в простом сокращении числа применяемых при разработке изделия или при его производстве марок полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п. до количества, технически и экономически целесообразного, достаточного для выпуска изделий с требуемыми показателями качества. Унификация – рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения. Типизация – это разновидность стандартизации, заключающаяся в разработке и установлении типовых решений (конструктивных, технологических, организационных и т. п.) на основе наиболее прогрессивных методов и режимов работы. Агрегатирование – метод создания новых машин, приборов и другого оборудования путем компоновки конечного изделия из ограниченного набора стандартных и унифицированных узлов и агрегатов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью. Категории стандартов государственной системы стандартизации РФ. Государственная система стандартизации устанавливает на продукцию стандарты всех категорий следующих видов: - общих технических условий; - общих технических требований (технических требований); - параметров и (или) размеров; - типов, основных параметров и (или) размеров; конструкции и размеров; - марок; - сортамента; - правил приемки; - методов контроля (испытаний, анализа, измерений); - правил маркировки, упаковки, транспортирования и хранения; - правил эксплуатации и ремонта; - типовых технологических процессов. Принципы стандартизации. Основные принципы стандартизации: 1. Целенаправленность и технико-экономическая целесообразность. 2. Научный подход и использование передового опыта. 3. Прогрессивность и оптимальность . 4. Комплексность. 5. Функциональная взаимозаменяемость стандартизованных изделий. 6. Принцип предпочтительности. В чем единство и отличия комплексов стандартов ГОСТ 34.ххх, ГОСТ 19.ххх и международного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. ТЗ по ГОСТ 19.ххх устанавливает порядок построения и оформления технического задания на разработку программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения. ТЗ по ГОСТ 34.ххх распространяется на автоматизированные системы (АС) для автоматизации различных видов деятельности (управление, проектирование, исследование и т. п.), включая их сочетания, и устанавливает состав, содержание, правила оформления документа «Техническое задание на создание (развитие или модернизацию) системы» (далее - ТЗ на АС). То есть ГОСТ 34.ххх описывает систему в целом, а ГОСТ 19.ххх описывает её программные модули. Так, согласно "конкурсной документации" комплект документов системы должен разрабатываться в соответствии с ГОСТ 34.ххх. То есть ТЗ на систему в целом описывается по ГОСТ 34.ххх.  Отличия структуры жизненного цикла процесса создания ИС согласно ГОСТ 34.601-90 и ГОСТ 19.102-77. Жизненный цикл процесса создания ИС (ГОСТ 34.601-90) включает стадии: Формирование требований к АС. Разработка концепции АС. Техническое задание. Эскизный проект. Технический проект. Рабочая документация. Ввод в действие. Сопровождение АС. Жизненный цикл процесса создания ИС (ГОСТ 19.102-77) включает стадии: Техническое задание. Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект Внедрение Техническое задание по ГОСТ 34.602-89, его структура и содержание. 1. Общие сведения. 2. Назначение и цели создания (развития) системы. 3. Характеристика объектов автоматизации. 4. Требования к системе. 5. Состав и содержание работ по созданию системы. 6. Порядок контроля и приемки системы. 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие. 8. Требования к документированию. 9. Источники разработки. Техническое задание по ГОСТ 19.201-78, его структура и содержание. и дайте им возможно более полную характеристику Техническое задание должно содержать следующие разделы (ГОСТ 19.201-78): 1. Введение. 2. Основания для разработки. 3. Назначение разработки. 4. Требования к программе или программному изделию. 5. Требования к программной документации. 6. Технико-экономические показатели. 7. Стадии и этапы разработки. 8. Порядок контроля и приемки. В техническое задание допускается включать приложения. Постановка задачи. Сбор исходных материалов. Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы. Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ. Определение структуры входных и выходных данных. Предварительный выбор методов решения задач. Обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ. Определение требований к техническим средствам. Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи. Определение требований к программе. Разработка технико-экономического обоснования разработки программы. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее. Выбор языков программирования. Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях. Согласование и утверждение технического задания. Цель и задачи предпроектного обследования объекта автоматизации. Обследование – это изучение и диагностический анализ организационной структуры организации, ее деятельности и существующей системы обработки информации. а) сбор и анализ данных об объекте автоматизации: организации, ее организационной и производственной структуре, функционировании объекта автоматизации и осуществляемых видах деятельности; б) оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видах деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации; в) оценку (технико-экономической, социальной и т.д.) целесообразности создания АС. Документы, используемые для сбора сведений об объекте автоматизации. Источником для получения сведений могут служить: - устав и регламенты организации; - государственные законы, постановления и другие нормативно-правовые акты; - общегосударственные законы, постановления и другие нормативно-правовые акты. На базе полученных данных необходимо выявить основные функциональные и пользовательские требования к системе. Цель, задачи и содержание аналитического отчета по результатам предпроектного обследования объекта автоматизации. Отчет — документ, который содержит систематизированные данные о проведённой работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс, результаты научно-технического исследования. Отчёт об обследовании содержит результаты работы аналитиков по обследованию объекта автоматизации: объект, цели исследования и методология проведения исследовательских работ; основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики; основные требования пользователя к ИС; степень внедрения и рекомендации по внедрению ИС; область применения ИС; обоснование экономической эффективности создания ИС; прогнозы и предположения о развитии объекта исследования. Содержание понятий стадия, процесс применительно к ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2017. ИСО/МЭК 12207 ориентирован на процессы, которые применены в пределах жизненного цикла. Процессы могут использоваться организациями (например, функциональными организациями и проектами), которые играют роль приобретающей стороны, поставщика (например, головной подрядчик, субподрядчик, или поставщик услуг) или менеджмента для выполнения обязанностей в отношении программных систем. Процесс — это интегрированное множество видов деятельности, которые преобразуют входы (например, множество данных, такие как требования) в желаемые результаты (например, множество данных, описывающих желаемое решение). Деятельность (действия) — это множество связных задач. Задача — это требование, рекомендация или допустимое действие, способствующие достижению одного или более результатов процесса. В пределах стадии жизненного цикла процессы выполняются согласно требованиям, чтобы достигнуть заявленных целей. Развитие системы в течение жизни — это результат действий, которые управляются и выполняются людьми в одной или более организациях с использованием процессов, отобранных для стадий жизненного цикла. Структура ЖЦ ПО по стандарту ISO/IEC 12207 базируется на трех группах процессов: основные процессы ЖЦ ПО (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение); вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, решение проблем); организационные процессы (управление проектами, создание инфраструктуры проекта, определение, оценка и улучшение самого ЖЦ, обучение). Содержание понятий атрибут: выходы процессов, деятельность, задачи. выход процесса (process outcome): Наблюдаемый результат успешного достижения цели процесса Примечание - Формулировка выхода процесса описывает один из следующих результатов: - изготовление какого-либо артефакта; - существенное изменение состояния; - удовлетворение заданных ограничений, например требований, конечных целей и т.п. деятельность (activity): Совокупность согласованных задач процесса задача (task): Требование, рекомендация или разрешенное действие, предназначенное для содействия достижению одного или более выходов процесса В каких условиях (видах деятельности организации) реализуются процессы, виды деятельности и задачи, предусмотренные стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2017. Организации являются производителями и потребителями систем. Это они торгуют продукцией и услугами. Процессы в ИСО/МЭК 12207 применяются организациями, которые приобретают и используют или создают и поставляют программные системы. Любой из процессов применяется на любом уровне в структуре программной системы в течение любой применимой стадии жизненного цикла программных средств и приемлем для любой организации, назначенной ответственной за программную систему. Организация - это группа лиц с определенными обязанностями и полномочиями, объединенных для реализации некоторых конкретных целей, таких как клуб, союз, корпорация или общество. Организация (малая или крупная) в зависимости от ее деловых целей или стратегии приобретения может выбрать подходящую совокупность процессов (а также связанных с ними действий и задач) для выполнения этих целей. Организация может выполнять один или несколько процессов. Например, по условиям контракта или применения настоящего стандарта конкретная сторона не должна выполнять ни процесс приобретения, ни процесс поставки, но она может выполнять другие процессы Современные организации, осуществляющие свою деятельность в области программного обеспечения, стремятся разрабатывать устойчивую совокупность процессов жизненного цикла программных средств, которые применяются по нескольку раз для программных проектов в деловой сфере. Группы процессов жизненного цикла ИС, их характеристика.    Содержание стадий жизненного цикла ИС: 1. Планирование и анализ требований (предпроектная стадия) - системный анализ. Проводится исследование и анализ существующей ИС, определяются требования к создаваемой ИС, формируются технико-экономическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ) на разработку ИС. 2. Проектирование (техническое и логическое проектирование). В соответствии с требованиями формируются состав автоматизируемых функций (функциональная архитектура) и состав обеспечивающих подсистем (системная архитектура), проводится оформление 3. Реализация (рабочее и физическое проектирование, кодирование). Разработка и настройка программ, формирование и наполнение баз данных, формулировка рабочих инструкций для персонала, оформление рабочего проекта. 4. Внедрение (опытная эксплуатация) Комплексная отладка подсистем ИС, обучение персонала, поэтапное внедрение ИС в эксплуатацию по подразделениям организации, оформление акта о приемо-сдаточных испытаниях. 5. Эксплуатация ИС (сопровождение, модернизация). Сбор рекламаций и статистики о функционировании ИС, исправление недоработок и ошибок, оформление требований к модернизации ИС и ее выполнение (повторение стадий 2-5).технического проекта ИС. 3. Реализация (рабочее и физическое проектирование, кодирование). Разработка и настройка программ, формирование и наполнение баз данных, формулировка рабочих инструкций для персонала, оформление рабочего проекта. 4. Внедрение (опытная эксплуатация) Комплексная отладка подсистем ИС, обучение персонала, поэтапное внедрение ИС в эксплуатацию по подразделениям организации, оформление акта о приемо-сдаточных испытаниях. 5. Эксплуатация ИС (сопровождение, модернизация). Сбор рекламаций и статистики о функционировании ИС, исправление недоработок и ошибок, оформление требований к модернизации ИС и ее выполнение (повторение стадий 2-5). Этапы и стадии формирования требований к ИС, их содержание. 1. Анализ предметной области. Аналитики должны изучить предметную область, где будет эксплуатироваться система. 2. Сбор требований. Это процесс взаимодействия с лицами, формирующими требования. Во время этого процесса продолжается анализ предметной области. 3. Классификация требований. На этом этапе бесформенный набор требований преобразуется в логически связанные группы требований. 4. Разрешение противоречий. Без сомнения, требования многочисленных лиц, занятых в процессе формирования требований, будут противоречивыми. На этом этапе определяются и разрешаются противоречия такого рода. 5. Назначение приоритетов. В любом наборе требований одни из них будут более важны, чем другие. На этом этапе совместно с лицами, формирующими требования, определяются наиболее важные требования. 6. Проверка требований. На этом этапе определяется их полнота, последовательность и непротиворечивость. Различают четыре основных подэтапа процесса формирования требований: 1. Анализ технической осуществимости создания системы. 2. Формирование и анализ требований. 3. Специфицирование требований. 4. Аттестация требований. Содержание предложений по автоматизации предприятия, разрабатываемые по результатам обследования. Разработка предложений по автоматизации предприятия на основании системного проекта осуществляется: * составление перечня автоматизированных рабочих мест предприятия и способов взаимодействия между ними; * анализ применимости существующих систем управления предприятиями для решения требуемых задач и формирование рекомендаций по выбору такой системы; * совместное с заказчиком принятие решения о выборе конкретной системы управления предприятием или разработке собственной системы; * разработка требований к техническим средствам; * разработка требований к программым средствам; * разработка предложений по этапам и срокам автоматизации. Содержание этапов стадии "Разработка концепции ИС". Определить и проанализировать бизнес-требования к системе. Сформировать перечень основных возможностей будущей системы. Сформулировать в одном или нескольких вариантах видение будущей системы, реализующей полный перечень возможностей. Дать оценку реализуемости каждого варианта концепции по бюджету, срокам, функциональности и иным параметрам, важным для деятельности организации. Описать варианты концепции в документе. Содержание этапов стадии "Разработка концепции ИС". Документы, разрабатываемые на стадии технического проектирования. техническое задание; техническое предложение; эскизный проект; технический проект; разработка рабочей документации опытного образца; изготовление и предварительные (заводские) испытания опытного образца; приемочные испытания опытных образцов; разработка рабочей документации установочной серии; разработка рабочей документации установившегося серийного производства; авторский надзор. В чем заключается методология проектирования ИС?. Какие методологии Вам известны? Методология проектирования – это концепция, принципы проектирования, руководящие указания, набор методов, совокупность средств проектирования. Метод – это систематическая процедура генерации компонент (например, проектирование потоков и структур данных). Технология - это совокупность методологии и средств проектирования, а также методы и средства управления процессом создания и модернизации ИС.  |