Контрольная работа (1). ХхжВертикальная планировка строительной площадки

Скачать 1.21 Mb. Скачать 1.21 Mb.

|

|

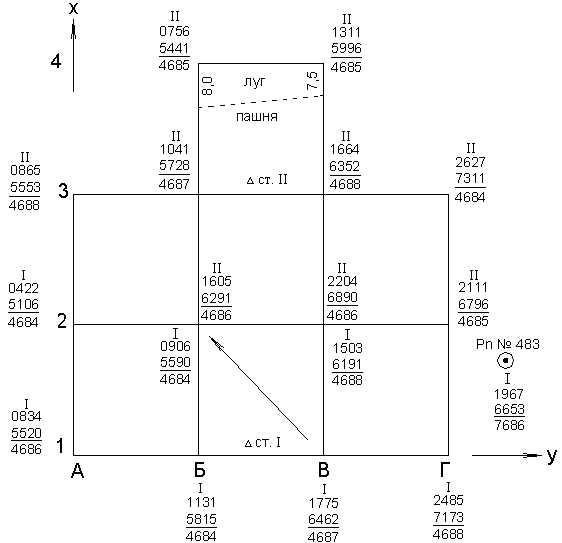

ххжВертикальная планировка строительной площадки Исходные данные Рис. 1. Журнал нивелирования поверхности по квадратам Исходные данные для вычисления отметок вершин квадратов и построения топографического плана: М 1:500 l = 20 м hср = 0,25 м    α0 = 135º00' i0 = 0,030 Камеральная обработка результатов полевых измеренийВычисление горизонта прибора на I станции Вычисляем горизонт прибора на I станции, используя отметку репера №574 и отсчеты по красной и черной сторонам рейки, установленной на репере по формуле:  , ,HГПч= 79.426 + 1.967 = 81.393м; HГПкр= 79.426 + 6.653 = 86.079м. Вычисление отметок всех вершин квадратов пронивелированных с I станции Данные вычисления производим в соответствии с формулами:  , , , , . .Результаты вычислений снесены в таблицу 1: Таблица 1

Выполняем контроль взятия отсчетов на связующих точках Б2 и В2 пронивелированых с двух станций:

где l – отсчет по рейке. Вершина квадрата Б2: 0906 мм + 6291 мм > 1605 мм + 5590 мм 7197 мм > 7195 мм Разность составляет 2 мм. Допустимое расхождение составляет 5 мм. Вершина квадрата точка В2: 1503 мм + 6890 мм < 2204 мм + 6191 мм 8393 мм < 8395 мм Разность также не превышает значения 5 мм. Вывод: контроль удовлетворяет требованиям, значит вершины квадратов: Б2 и В2 можно использовать для вычисления горизонта прибора на II станции. Вычисление горизонта прибора на II станции Вычисляем горизонт прибора на II станции, используя вычисленные отметки связующих точек (вершин) Б2, В2 и результаты нивелирования этих вершин на II станции: вершина Б2: HГПч = НБ2 + lчБ2 = 80.488 + 1.605 = 82.093м; HГПкр = НБ2 + lкрБ2 = 80.488 + 6.291 = 86.779м, вершина В2: HГПч = НВ2 + lчВ2 = 79.889 + 2.204 = 82.093м; HГПкр = НВ2 + lкрВ2 = 79.889 + 6.890 = 86.779м. Вывод: средние значения ГП (HГПч = 82.093м и HГПкр= 86.779м), полученные по результатам нивелирования вершин Б2 и Б3 принимают за окончательные и используют для вычисления отметок вершин квадратов, пронивелированных на станции II. Вычисление отметок всех вершин квадратов пронивелированных с II станции производим по ранее рассмотренным формулам. Результаты вычислений снесены в таблицу 2. Таблица 2

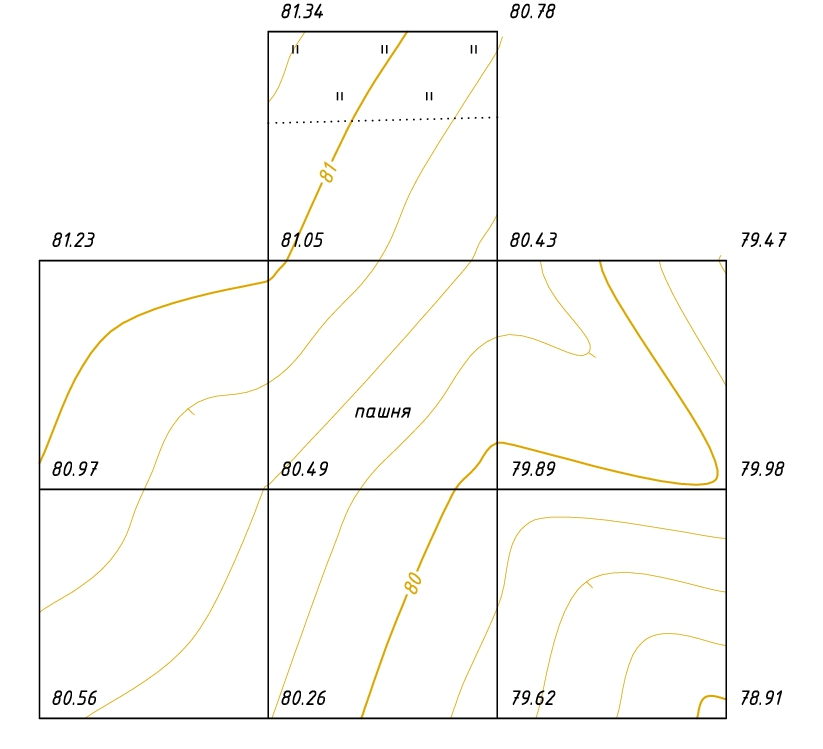

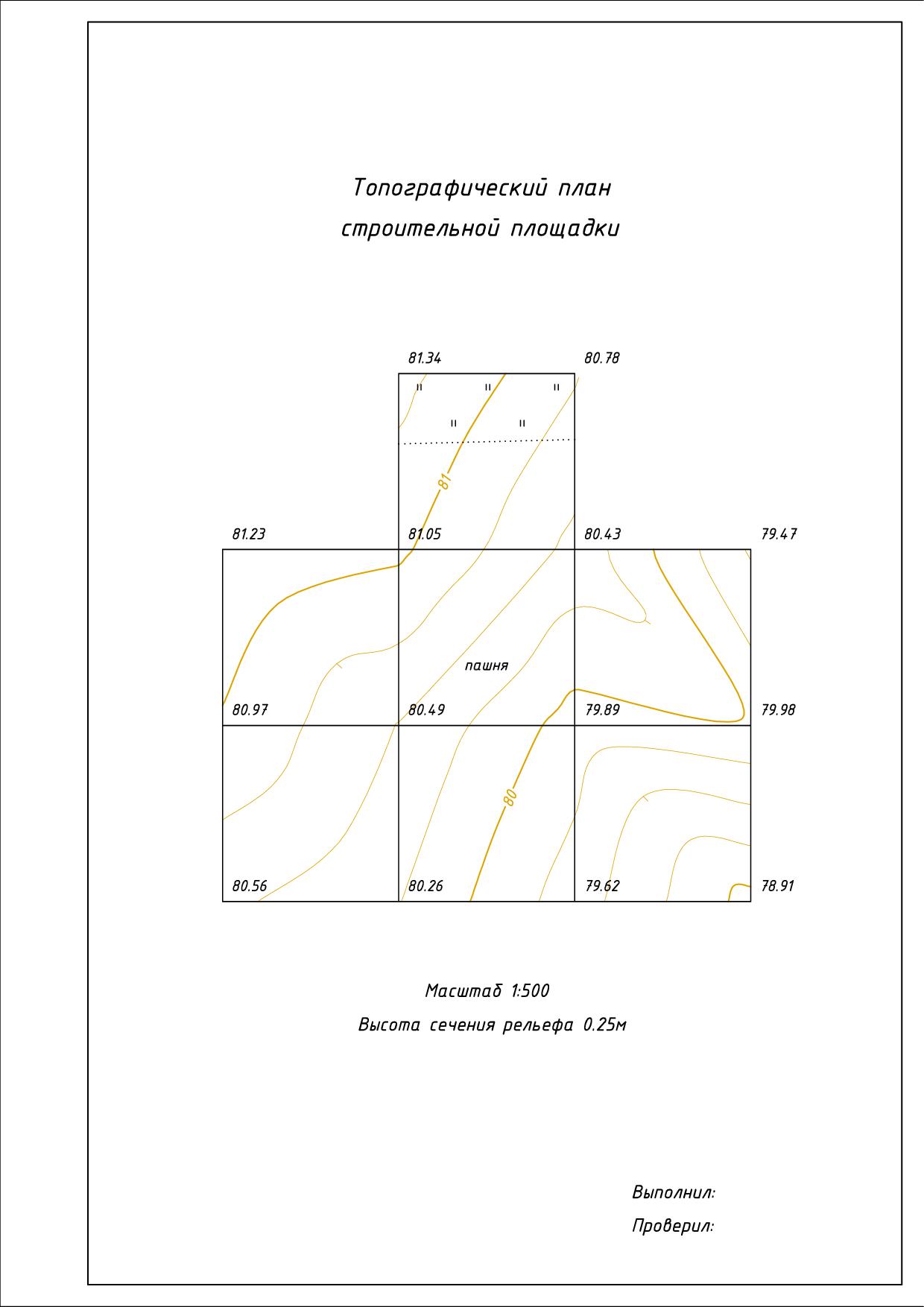

Построение топографического плана по результатам нивелирования строительной площадки Для построения топографического плана по результатам нивелирования поверхности строительной площадки вычерчиваем сеть квадратов в масштабе М 1:500. Сторону А1–А4 ориентируем на север и принимаем за ось абсцисс – Х, а сторону А1–В1 принимаем за ось ординат – Y. В каждой вершине квадрата подписываем вычисленные отметки с точностью до 0,01 м. По всем сторонам квадратов и по диагоналям (направлениям скатов местности) выполняем интерполирование горизонталей аналитическим способом. Результат построения представлен на рис. 2.  Высота сечения рельефа 0.25м Рис. 2 Топографический план строительной площадки. Проектирование горизонтальной площадкиВычисление проектной отметки горизонтальной площадки. Вычисляем проектную отметку горизонтальной площадки по формуле:

где Нmin – наименьшая из фактических отметок вершин квадратов, n – число квадратов. В нашем случае примем Нmin = 78.00 м. h1 =2.56 + 0.91 + 3.23 + 3.34 + 2.78 + 1.47 = 14.29 м; h2 = 2.97 + 2.26 + 1.62 + 1.98 = 8.83 м; h3 = 3.05 + 2.43 = 5.48 м; h4 = 2.49 + 1.89 = 4.38 м. Подставляем все полученные величины в формулу вычисления проектной отметки горизонтальной площадки:  м. м.Таким образом, проектная отметка горизонтальной площадки: Нпр.гор = 80.35 м. Вычисление рабочих отметок всех вершин квадратов Вычисляем рабочие отметки всех вершин квадратов, показывающих высоту насыпи (+) или глубину выемки (–) как разность проектной и фактических отметок по формуле:

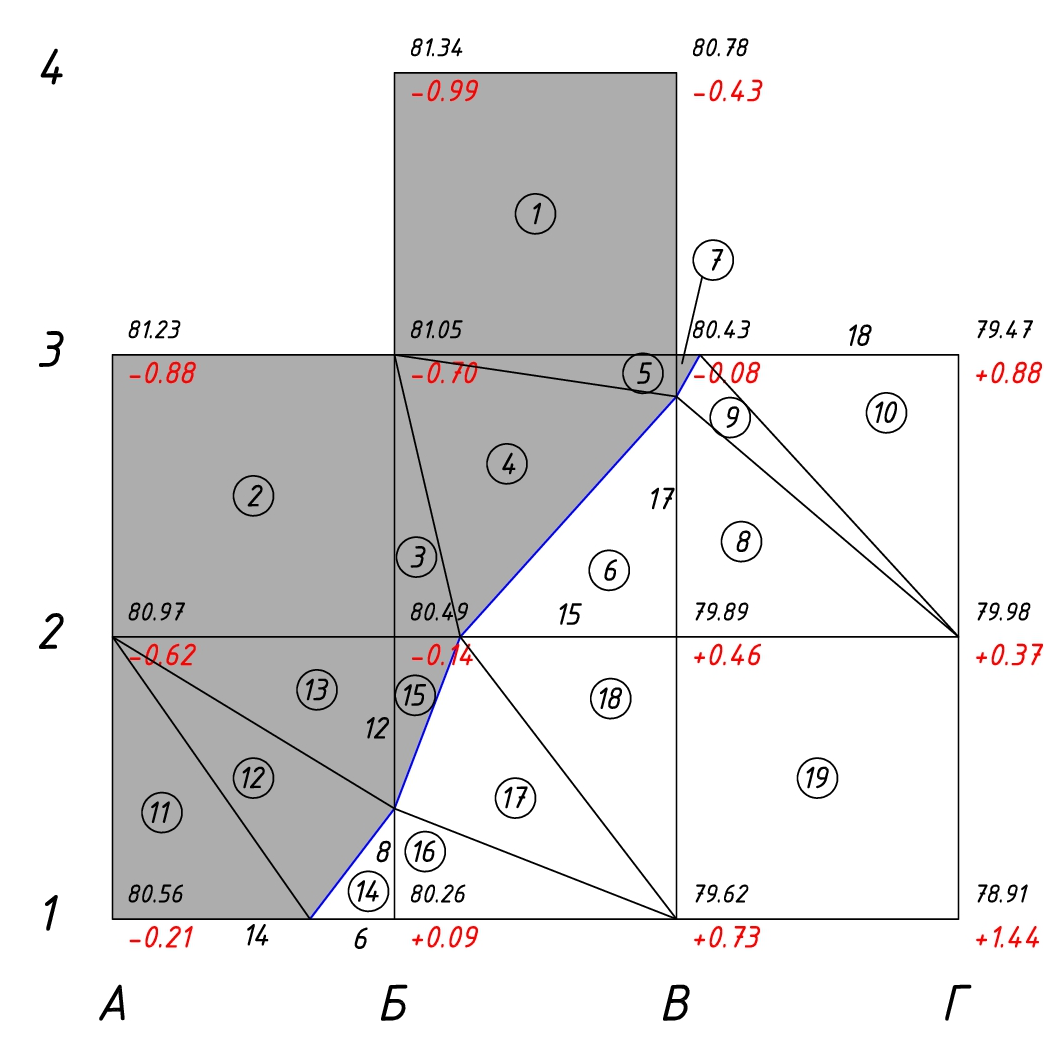

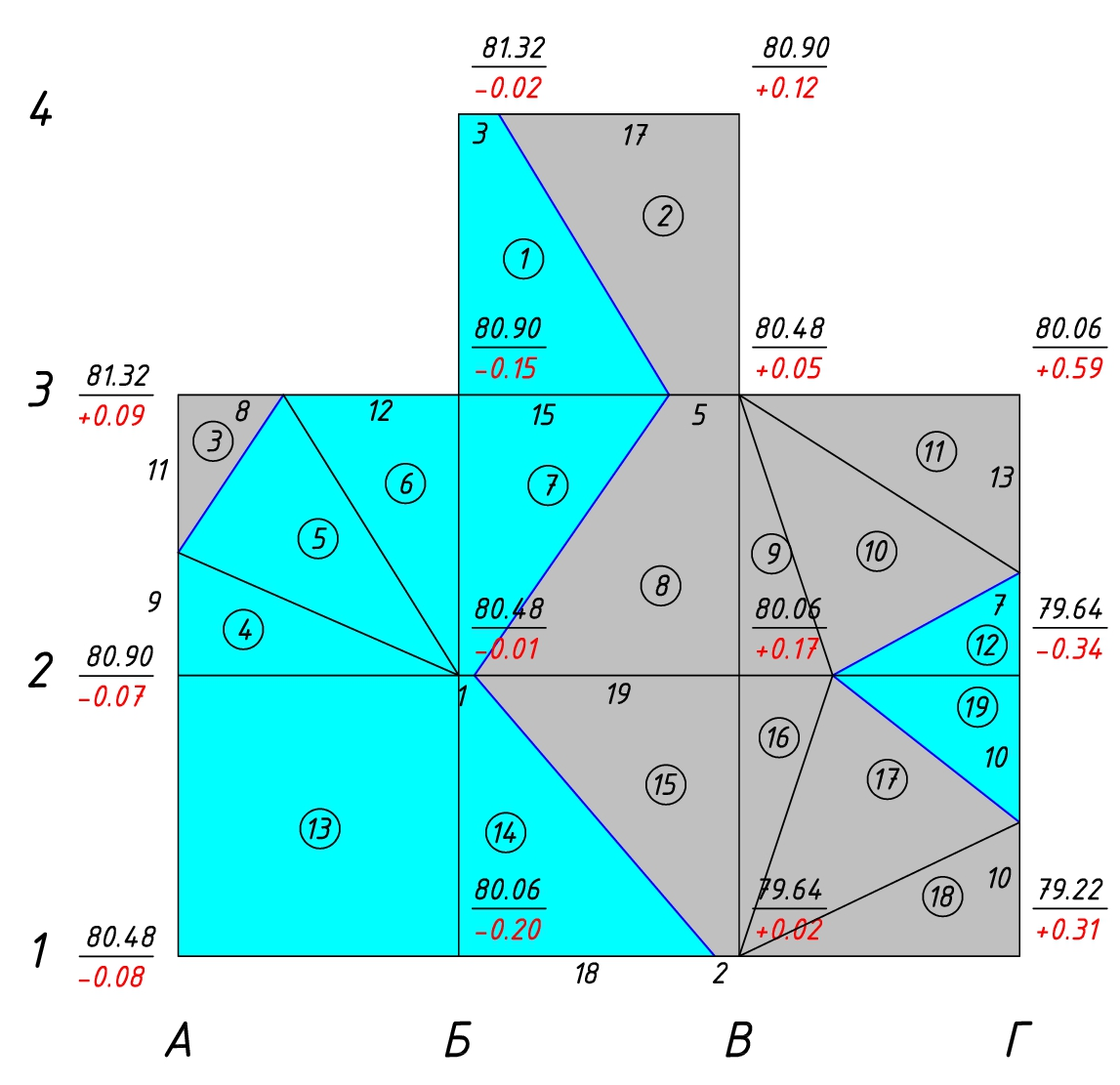

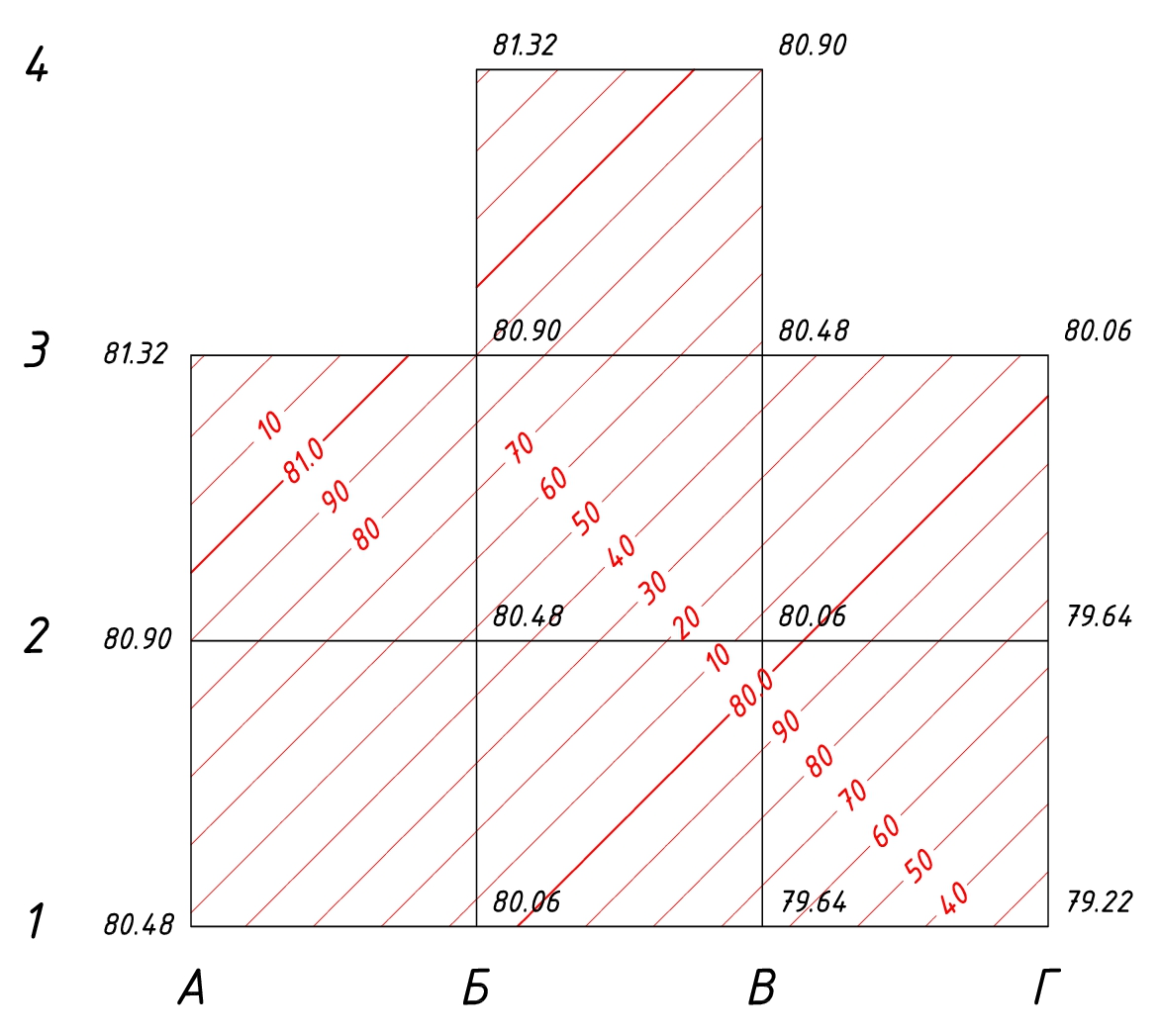

Вычисленные значения рабочих отметок наносим на картограмму. Вычисление положения точек нулевых работ Вычерчиваем картограмму земляных работ. Картограмма земляных работ представляет собой графический документ вертикальной планировки. Составляется на основе топографического плана строительной площадки. Для этого вычерчиваем сеть квадратов и в каждой вершине подписываем фактические (черные) отметки и вычисленные рабочие отметки. Наносим линии нулевых работ аналитическим способом. Проектную отметку подписываем ниже картограммы. Полученная картограмма отображена на рис. 3.  Нпр = 80.35 м. Длина сторон квадрата 20 м. Рис. 3. Картограмма земляных работ Таблица 3 Ведомость вычисления объемов земляных масс

Определяют абсолютную величину их разности:  Отношение V к общей сумме насыпей и выемок, выраженное в процентах, характеризует баланс земляных масс:  Проектирование наклонной площадки с соблюдением баланса земляных массСоставление картограммы земляных работ и вычисление объемов земляных масс Исходные данные: топографический план нивелирования поверхности по квадратам (рис. 2.); максимальный уклон планировочной поверхности i0 = 0,030; дирекционный угол направления максимального уклона = 31500. При составлении проекта вертикальной планировки по топографическому плану задается направление стоков воды, максимальные уклоны по ним. Дирекционный угол максимального уклона определяем графически по плану. Определяем положение центра тяжести строительной площадки по формулам:

где Хц.т., Yц.т. – координаты центра тяжести площадки; n – число квадратов. Для упрощения расчетов за начало координат принимаем вершину А1. Сторону сети квадратов А1–А4 ориентируем на север. Соответственно сторона А1–Г1 принимает направление на восток (рис. 3.1) Длина стороны квадрата L = 20 м.   Вычисляем значение уклонов по осям Х и Y: ix и iy.  Определяем проектную (среднюю) отметку центра тяжести участка – Нц.т. по формуле для определения проектной отметки горизонтальной площадки, для достижения лучшего баланса перемещаемых земляных масс поднимем проектную отметку на 0.01. Нц.т. = Нпр.= 80.36 м. Для удобства расчетов перенесем положение цента тяжести строительной площадки в ближайшую (более удобную для вычислений) вершину квадрата. Ближайшей вершиной квадрата к центру тяжести участка является вершина Б2. Проектная отметка этой вершины будет равна:

НБ2 = 80.36 + 0.021 (20.0 – 24.3) – 0,021 (20.0 – 30.0) = 80.48 м. Следующим этапом является вычисление отметок всех вершин сети квадратов по формуле:

где ij – номер вершины квадрата для которой вычисляют отметку.  Рис. 4. Проектирование наклонной площадки с соблюдением баланса земляных масс. Вычисление рабочих отметок и составление картограммы производится аналогично предыдущему заданию. Полученная картограмма отображена на рис. 4. Вычисляем объемы земляных масс. Квадраты, пересекаемые линией нулевых работ, делим на элементарные фигуры и вычисляем объемы каждой отдельной фигуры. Результаты вычисления площади основания, средней рабочей отметки, объемов выемки или насыпи для каждой отдельной фигуры заносим в ведомость вычисления объемов земляных масс (таблица 4). Таблица 4 Ведомость вычисления объемов земляных масс

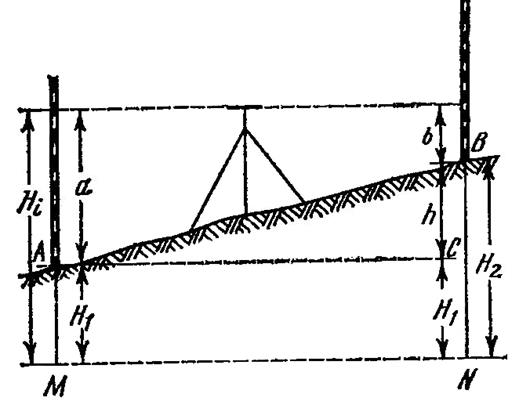

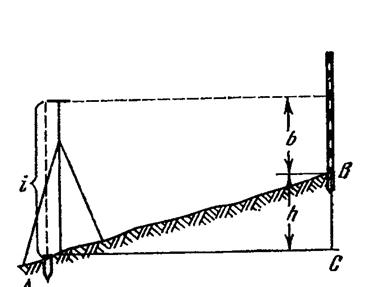

Определяем абсолютную величину разности объемов выемки и насыпи:  Отношение V к общей сумме насыпей и выемок, выраженное в процентах, характеризует баланс земляных масс:  Построение проектных горизонталейНа схему квадратов выписываем вычисленные проектные отметки всех вершин квадратов. Наносим проектные горизонтали с высотой сечения рельефа h = 0,10 м (рис. 5).  Рис. 5. План в проектных горизонталях. Интерполирование горизонталей выполняем по всем сторонам квадратов. Горизонтали проводим красным цветом. Горизонтали с отметками кратными 1 м проводим утолщенными и подписываем. Контролем построения плана в проектных горизонталях является условие расположения точек одноименными отметками, полученными в результате интерполирования сторон квадратов, на одной прямой, также все проектные горизонтали в пределах одного проектируемого ската должны быть строго параллельны между собой.  Контрольная работа «Вертикальная планировка строительной площадки» В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам? После нивелирования точек проводят вычислительную обработку журнала- схемы нивелирования поверхности, которая состоит в вычислении высот, при известной высоте исходной точки и наличии отсчетов по рейке на каждой точке. Вычисление высот вершин квадратов.Вычисление отметок всех вершин квадратов. Так как остальные вершины пронивелированы как промежуточные точки, то их отметки вычисляют через горизонт инструмента (ГИ). Горизонтом инструмента называют расстояние по вертикали от визирной оси нивелира до уровенной поверхности. Для каждой станции значение горизонта инструмента вычисляют дважды: по задней и передней точкам. ГИ1= На + а и ГИ2 = Нb + b где Наи Нb— отметки задней и передней точек; а и Ь — отсчеты по рейкам на эти точки, взятые по рабочим (черным) сторонам реек. Так же вычисляют горизонт инструмента и для других станций. Отметки промежуточных точек получают, вычитая из ГИ отсчеты по рейке на эти точки, по формулам Нс = ГИ - с; Все вычисленные отметки точек записывают в журнале около соответствующих вершин квадратов под значением отсчета по рейке. Составить план нивелирования поверхности. Нанесение горизонталей их укладка.При составлении плана строят сетку квадратов, чаще всего в масштабе 1:2000, выписывают на план высоты всех точек с округлением до 0,01 м, интерполируют и проводят горизонтали через 0,5 м и оформляют план. Интерполирование - горизонталей состоит в нахождении места, где искомая горизонталь пересекает линию между точками с известными высотами. При этом имеется в виду, что линия профиля между этими точками является прямой, т.е. уклон линии на каждом её отрезке не изменяется. Существуют два способа интерполирования горизонталей: аналитический и графический. Аналитический способ состоит в вычислении расстояний между точками с известными высотами и горизонталями. При графическом способе горизонтали интерполируют, используя миллиметровую или клетчатую бумагу. Оформление и вычерчивание плана нивелирования поверхности.Вычерчивают горизонтали плавными линиями толщиной 0,1 мм, от руки, коричневым цветом. Горизонтали с высотами, кратными 2 м, утолщают, в закруглениях горизонталей ставят бергштрихи, в разрывах некоторых горизонталей подписывают их высоты (основания цифр-ниже по скату). Если на журнале- схеме отражены снятые способом перпендикуляров контуры ситуации, то их наносят на составляемый план нивелирования поверхности. Что называется горизонтом прибора? Как вычисляются отметки через превышение и горизонт прибора? Ответ дополнить схемой. Высота визирной оси над уровнем моря или над условным уровнем называется горизонтом прибора. Как видно из рис.1, горизонт прибора, НВ = Нi – b т. е. горизонт прибора равен высоте точки плюс взгляд (отсчет по рейке) на эту точку.  Рис.1 Зная горизонт прибора, легко найти высоту любой точки, на которую был сделан взгляд. Из рис.1 видно, что, т. е. высота точки равна горизонту прибора минус взгляд на эту точку. Таким образом, по высоте какой-либо точки и по взглядам на нее и на другие точки высоты последних могут быть получены двояко: по превышениям и по горизонту прибора. Вычислять высоты точек по горизонту прибора очень удобно, когда были сделаны взгляды на несколько точек с одной станции (точки стояния прибора) и одна из них имеет известную высоту. При нивелировании находят разности высот (превышения) между точками; по данной высоте начальной точки и по превышениям относительно нее других точек получают высоты всех остальных точек местности. В геометрическом нивелировании превышения определяются отсчетами по вертикальным рейкам горизонтальной линией визирования нивелира. Различают нивелирование из «середины» и «вперед». Геометрическое нивелирование из середины. Для определения превышения точки В над точкой А (рис.1) поставим в точках А и В отвесно рейки, разделенные на сантиметры, а между ними примерно на одинаковых расстояниях - нивелир. Направив последовательно установленную горизонтально визирную ось прибора на обе рейки, делаем отсчеты по ним a и b. Из рис.1 видно, что искомое превышение h определяется из равенства. Если считать условно точку А задней, а точку В - передней, то можно сказать, что превышение передней точки над задней равно взгляду (отсчету по рейке) назад минус взгляд (отсчет) вперед. Если превышение по указанной формуле окажется положительным, то это покажет, что передняя точка лежит выше задней и, следовательно, линия АВ повышается. Отрицательное превышение означает, что точка В ниже точки А, т.е. линия АВ понижается. Зная высоту точки А и превышение h над ней точки В, получают высоту точки В по формуле HB=HA+h т.е. высота последующей точки равна высоте предыдущей точки плюс соответствующее превышение. Нивелирование вперед. Иногда нивелир устанавливают так, что окуляр зрительной трубы приходится по отвесу над точкой А (рис.2). Вертикальное расстояние i от центра окуляра при установленной горизонтально визирной оси зрительной трубы до точки А называется высотой прибора.  Рис. 2 Пусть в точке В вертикально установлена рейка. Направив на нее горизонтальную визирную ось и сделав отсчет по рейке b, получим h=i-b т.е. в этом случае превышение равно высоте прибора минус взгляд вперед. Высоту прибора можно отсчитать по рейке или измерить рулеткой. Если передняя точка В выше задней А, то превышение положительно; при понижении местности от А к В превышение отрицательно. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой. Нивелированием называется совокупность измерений на местности, в результате которых определяют превышения между точками местности с последующим вычислением их высот относительно принятой исходной поверхности. Такой исходной поверхностью обычно является основная уровенная поверхность, соответствующая среднему уровню воды морей и океанов в спокойном состоянии. Знание высот точек земной поверхности необходимо при решении научных задач геодезии, связанных с изучением вертикальных движений земной коры, для высотного обоснования топографических съемок, изображения рельефа местности на планах и картах, решения различных инженерных задач при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений и т.п. Из известных методов нивелирования наиболее точным и распространенным в практике является геометрическое нивелирование. Геометрическое нивелирование выполняют с помощью специальных геодезических приборов – нивелиров, обеспечивающих горизонтальное положение линии визирования в процессе измерений, и нивелирных реек. Превышения между точками определяют по отсчетам на рейках, отвесно устанавливаемых в этих точках. Различают два способа геометрического нивелирования. При нивелировании вперед (рис. 3 а) нивелир устанавливается в точке А, отметка которой НА известна, таким образом, чтобы окуляр зрительной трубы находился над этой точкой. В точке В отвесно устанавливают нивелирную рейку. С помощью рулетки или рейки измеряют высоту нивелира i, т.е. отвесное расстояние от центра окуляра до точки А, над которой установлен нивелир. Приводят визирную ось нивелира в горизонтальное положение и делают отсчет b по рейке. Как следует из рисунка 14.1 а: h = i – b. Величина ГП = НА + i представляет собой высоту визирного луча нивелира над уровенной поверхностью и называется горизонтом прибора. При нивелировании из середины (рис.3 б) нивелир устанавливается на одинаковых расстояниях между точками А и В, в которых отвесно устанавливают рейки. Приводят визирную ось нивелира в горизонтальное положение и, последовательно визируя на рейки, берут отсчеты: по задней рейке – а, по передней рейке – b. Тогда превышение точки В над точкой А составит: h = a – b. Превышение будет положительным, если передняя точка выше задней, и отрицательным, если передняя точка ниже задней. Способ нивелирования из середины имеет заметные преимущества по сравнению с нивелированием вперед, т.к. в два раза повышает производительность труда и позволяет исключить влияние ряда погрешностей на точность определения превышений.  а б где а – нивелирование вперед; б – нивелирование из середины. Рис. 3 – Схемы геометрического нивелирования. Геометрическое нивелирование независимо от способа его выполнения может быть простым и последовательным. Если превышение между двумя точками местности получают в результате одной установки нивелира, то такое нивелирование называется простым. Если нивелирование выполняют с целью передачи отметок на значительное расстояние либо с целью построения профиля местности, то оно производится с нескольких станций и называется последовательным или сложным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

,

, ,

, .

.

,

, .

.