|

|

Основные этапы антропогенеза. Ископаемые обезьяны, ранние приматы

Основные этапы антропогенеза, их характеристика.

Ископаемые обезьяны, ранние приматы.

Ископаемые останки древних обезьян и первых людей чрезвычайно немногочисленны. Они не хоронили своих близких, а в кислой почве влажного тропического леса кости очень быстро растворяются. Как правило, сохраняются самые прочные элементы - покрытые стойкой эмалью зубы, реже фрагменты челюстей, ещё реже - другие кости. Вероятность сохранения была выше только в областях интенсивного вулканизма, когда жертв извержения вулкана засыпало пеплом или заливало грязевыми потоками. Именно там было найдено большинство свидетельств эволюции человека.

Самые древние из узконосых обезьян, ещё близкие к примитивным приматам лемурам из семейства аномиид, найдены в эоценовых слоях восточного Алжира (около 40 млн. лет назад). По месту находки эту обезьяну назвали Биретией (по одному зубу). Уже в следующем периоде - олигоцене - на территории современного Египта и на Аравийском полуострове существовали многочисленные узконосые обезьяны - египтопетеки и близкие роды. Это были низшие обезьяны, многие из них широко распространились по Азии. Ещё раньше приматы попали в Новый Свет, вероятно, переплыв на плотах из унесённых бурями деревьев, Атлантический океан, в то время узкий, не превышавший по ширине современное Средиземное море (Американский материк ещё не успел сместиться на запад).

Достоверные останки высших человекообразных обезьян из отложений миоценового периода. Это была эпоха пышного развития влажных лесов по тропическому поясу Евразии от Атлантики до Тихого океана. В то время пальмы и магнолии росли и по всей Европе.

В интервале 10 - 9 млн. лет назад найдено много останков человекообразных обезьян (в основном зубы). Ещё в прошлом веке из миоценовых слоёв Европы первым был описан дриопитек ("древесная обезьяна"). Близкие виды - рамапитек и сивапитек ("обезьяны Рамы и Шивы" - героя и бога индуистской религии) описаны из отложений Африки и Индии. Все дриопитековые вымерли около 9 млн. лет назад, но они дали начало современным человекообразным обезьянам и, по видимому, человеку. Больше всего они напоминали шимпанзе и бонобо. Точнее, ныне живущие шимпанзе похожи на них, так как их в ходе эволюции очень мало затронула специализация.

До недавнего времени азиатские роды рамапитек и сивапитек считались претендентами на роль наших предков. Сейчас более вероятным нашим пращуром считается африканский дриопитек (кениапитек), живший на территории Кении около 14 млн. лет назад. Оказалось, что тонкая структура зубной эмали индийских видов не похожа на человеческую структуру и более напоминает структуру зубов орангутанга. У кенийского дриопитека нашлись и другие признаки, сближавшие его с человеком.

Уже тогда у дриопитековых были особенности, позволяющие им идти по пути антропогенеза: высокое развитие центральной нервной системы, хорошее цветное бинокулярное зрение и хватательные конечности - не только передние, но и задние. Это наследие древесной жизни первых приматов пригодилось, когда предки человека вступили в новую стадию австралопитеков.

Рамапитеки жили в лесах на деревьях между 6 и 14 млн. лет назад. Размером они были со среднюю обезьяну и, по всей вероятности, являлись отличными верхолазами. На каком-то этапе предки человека опустились на землю и начали ходить на двух ногах. Возможно, и рамапитек иногда спускался с дерева и совершал пробежки по земле.

Около 12 млн. лет назад, когда на Земле обитали эти приматы, климат начал постепенно охлаждаться. Площадь лесов сокращалась, и на их месте возникали степи. Возможно, именно в это время предкам человека пришлось спуститься с деревьев на землю.

Эволюционные линии, ведущие к человеку и шимпанзе, разделились (по молекулярным данным) примерно 5,5 - 6,5 млн. лет назад (или, возможно, несколько раньше - до 8 млн. лет). "Человеческая" линия, или семейство Hominidae, характеризуется важнейшим общим признаком - бипедализмом (хождением на двух ногах). Понятно, что переход к двуногому хождению был связан с существенными изменениями образа жизни. Поэтому возникновение нового семейства Hominidae - это одновременно и формирование новой адаптивной зоны.

В последние годы в Африке обнаружен целый ряд древних (миоценовых) гоминид, которые жили примерно в то самое время, когда произошло разделение эволюционных линий, ведущих к шимпазе и человеку. Таксономическое положение этих форм остается спорным. Хотя они описаны как представители трех новых родов (Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus), в дальнейшем, возможно, некоторые из них будут объединены друг с другом. Например, предлагается объединить оррорина, ардипитека и несколько видов наиболее примитивных австралопитеков в род Praeanthropus. Все эти древнейшие гоминиды уже ходили на двух ногах, однако многие из них обитали не в саванне, а в лесу. Это ставит под вопрос старую теорию о том, что переход к двуногости был связан с выходом наших предков из леса в саванну.

Sahelanthropus tchadensis. Останки одной из самых древних гоминид найдены в пустынных землях северного Чада, недалеко от южного края Сахары. Превосходно сохранившийся череп, датируемый возрастом в 6–7 млн. лет, найден в 2001 г. в месте, называемом Торос-Менелла, в пустыне Дьюраб. Лицевая часть черепа совмещает как весьма примитивные, так и относительно продвинутые черты (в частности, достаточно слабые клыки), а зубы его заметно отличаются от других находок. Размер головного мозга очень небольшой ( 350 см.куб.), а черепная коробка удлинена, что характерно, скорее, для обезьян. Подобная мозаика признаков свидетельствует о самых ранних этапах эволюции группы. Кроме черепа, найдены фрагменты остатков ещё пяти особей. В июле 2002 г. международная команда из 38 учёных описала по ним новый род и вид гоминид Sahelantrophus tchadensis. Анализ окаменелостей, собранных вместе с сахелантропом, позволяет утверждать, что некогда здесь был берег большого озера, вокруг которого лежала саванна, переходящая в песчаную пустыню.

О возможных родственных связях S. tchadensis с другими гоминидами и месте его на филогенетическом древе говорить пока преждевременно, но несомненно одно: после этой находки стало ясно, что древнейшие гоминиды были распространены в Африке значительно шире, чем это ещё недавно можно было предполагать. Почти все прежние африканские находки были приурочены к т.н. Рифтовой долине в Восточной и Южной Африке. Сахелантроп, по-видимому, передвигался на двух ногах.

Другой древнейший двуногий гоминид обнаружен 25 октября 2000 года при раскопках в Кении неподалеку от Great Rift Valley (Aiello & Collard, 2001). Останки существа, получившего прозвище Человек Миллениума, но официально названного Orrorin tugenensis, состоят из костей как минимум пяти особей и находились в толще горных пород, возраст которых превышает 6 миллионов лет. По своим размерам данный вид схож с современными шимпанзе. Судя по останкам скелетов, можно предположить, что он проворно лазил по деревьям, а также передвигался по земле на нижних конечностях. Строение зубов подсказывает, что данный вид питался растительной пищей, типичной для обезьян, однако уменьшенные резцы и крупные коренные зубы свидетельствуют об эволюционных тенденциях, согласующихся с человеческой эволюцией.

Ardipithecuskadabba. В 1997-2000 гг. в долине Аваш (Awash) в Эфиопии найдены остатки Ardipithecus из миоценовых времён (5,2–5,8 млн лет назад). Они весьма походили на известного ранее A.ramidus (4,4 млн лет назад) - см. ниже, но всё же имелось и заметное количество отличий. Сначала (2001 г.) кости были описаны как новый подвид Ardipithecus ramidus kadabba (“кадабба” на афарском языке значит “основатель рода”), позже были описаны новые находки, на основании которых этой форме придан статус самостоятельного вида.

Найдена челюсть с зубами, несколько фрагментов костей рук и ног, и один палец ноги, строение которого свидетельствует о двуногом хождении. Позже найдено еще несколько зубов. Данный вид жил в лесу, а не в саванне.

Следующим из ранних гоминид является обнаруженный на территории Эфиопии Ardipithecus ramidus, который жил 4,4 миллиона лет назад (Woldegabriel, Haile-Selassie, Renne, Hart, Ambrose, Asfaw, Heiken & White, 2001; White, Suwa & Asfaw, 1994). Останки данного вида были обнаружены там, где предположительно произрастали леса, но эти существа могли быть двуногими. Тот факт, что и оррорин, и ардипитек жили в сравнительно влажных и лесистых средах обитания, ставит под вопрос теорию о том, что экологические изменения послужили толчком для человеческой эволюции, вытолкнув ранних гоминид на открытые саванны, где бипедализм давал ключевое адаптивное преимущество. Зубы ардипитека, хотя и имеют больше сходства с человеческими, чем зубы шимпанзе, все же в основе оставались обезьяньими. Возможно, что в меню ардипитека отсутствовали мягкие листья и богатые волокнами плоды.

Австралопитеки

"Австралопитек" нужно понимать не как "австралийская", а как "южная обезьяна" (комбинация от лат.Australis - южный, и греч.Pithekos - обезьяна). Этот не очень удачный термин ввёл в науку первооткрыватель - английский анатом Р. Дарт, нашедший в 1928 году на территории ЮАР череп шестилетнего детёныша этой обезьяны. Вернее, уже не совсем обезьяны. После находки Дарта, останки австралопитеков в большом количестве были найдены не только в Южной, но и в Центральной Африке. Австралопитек Дарта жил поздно - около миллиона лет назад, и поэтому не мог рассчитывать на роль нашего предка. Сейчас время становления австралопитеков относят к периоду от 9 до 5 млн. лет назад. Эти приматы жили в эпоху, когда тропические леса в Африке стали отступать на север, их место занимали сухие степи и саванны. Австралопитеки, покинув леса, вышли в открытые пространства, кишащие хищниками: львами, леопардами, саблезубыми тиграми. Что позволило им выжить в новых условиях? С точки зрения сравнительной анатомии, "южные" обезьяны выглядели как фантастическое сочетание небольшого обезьяньего мозга и вполне человеческой двуногой походки. Объём мозга у австралопитека не более 600 куб. см. Они могли очень хорошо бегать на двух ногах, высвободив руки. Ни одна древесная обезьяна, перейдя к жизни на поверхности земли, этого не сделала. Горилла, например, в беге, опираясь на костяшки пальцев рук, легко догоняли человека. А четвероногая мартышка-гусар развивает скорость до 50 км/час.

Для чего австралопитеки высвободили руки? Наиболее подходящее объяснение - они уже пользовались орудиями труда: палками, дубинами, камнями, крупными костями антилоп. Доказать это, к сожалению, практически невозможно, так как они не изготовляли свои орудия, а подбирали их в природе, поэтому на них нет следов искусственной обработки. Но такой этап в ходе происхождения человека, несомненно, должен был существовать. Он длился не менее 5 млн. лет, то есть значительно дольше, чем вся последующая цивилизация.

Эти некрупные (до 50 кг, обычно меньше) приматы жили, по-видимому, стаями. Общественный образ жизни позволял им не только устоять против хищников, но и успешно нападать на других животных.

Р. Дарт полагал, что они сами были настоящими хищниками: в слоях с останками австралопитеков найдены черепа павианов с пробитой левой стороной. По другой точке зрения они следовали за крупными хищниками и отбивали остатки добычи у гиен и шакалов. Однако неизвестна ни одна современная обезьяна, питающаяся падалью (если, конечно не брать во внимание привычки и пристрастия в питании самого человека современного).

Уже на стадии австралопитеков, вероятно, начался процесс потери шерстяного покрова. Выйдя из тени лесов, наш предок, по выражению советского антрополога Я. Я. Рогинского оказался в "тёплой шубе", которую нужно было поскорее снять. От перегрева, особенно в условиях интенсивной работы, человек защищается интенсивным потоотделением. Это приспособление было очень эффективным, но лишало организм ионов натрия. Нехватка его стимулировала хищничество, или, у популяций, перешедших к вегетарианству, наставляла искать источник поваренной соли.

Другая особенность, возникшая на стадии австралопитеков, - противоречие между прямохождением и рождение детей. Таз "южных" обезьян по строению походил на человеческий, обеспечивая совершенную двуногую походку. До тех пор, пока самки их рождали детей с небольшой головой, это не затрудняло роды. Но уже на этой стадии шёл отбор наиболее "головастых" особей, которые лучше владели орудиями и приёмами коллективной охоты и обороны от хищников. Соответственно, дети рождались с всё большими головами. В результате у современных женщин роды очень затруднены. Ведь у новорождённого младенца масса головного 360-370 грамм, а в 8-9 месяцев удваивается, значительно превышая среднюю массу мозга у самой крупной обезьяны - гориллы (420 грамм).

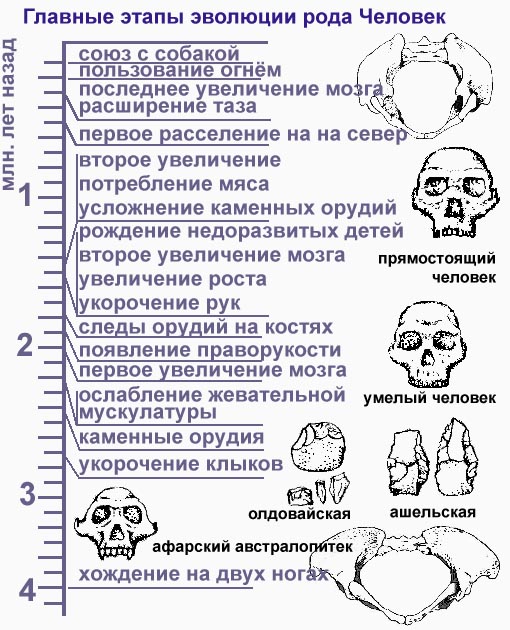

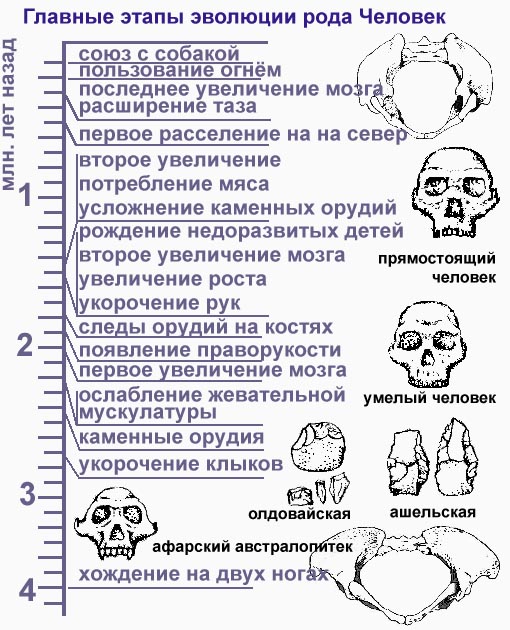

Вообще весь процесс антропогенеза представляется цепью довольно "поспешных", порой не очень удачных решений, кое-как скомпенсированных последующей эволюцией. Сейчас хорошо изучены останки одного из ранних австралопитеков - афарского, найденного Д. Джокансоном в Эфиопии. Эта относительно небольшая (ростом 110-120 см) обезьяна с двуногой походкой и зубами, похожими на человеческие, жила 3.5 - 4 млн. лет назад.

Впоследствии австралопитеки разделились на две линии - австралопитек африканский, так же не крупный и всеядный, и австралопитек мощный, по-видимому, растительноядный, с крупными коренными зубами, хорошо приспособленными для прожёвывания грубой пищи. Все они распространялись по африканскому материку (возможно, проникли и в Азию), но вымерли 1 млн. лет назад. Впрочем, последние из них в южный лесах и южноафриканских пустынях могли дожить до появления человека даже современного типа. Но ещё раньше - от африканского австралопитека (или же непосредственно от более ранних форм) отделилась ветвь, первого представителя которой уже можно считать входящим в род Homo - человек. Подобно прочим ранним гоминидам, "австралопитек африканус" имел толстые надбровные дуги, нависавшие над глазницами. Его черепная коробка была относительно невелика.

"Австралопитеки робустус" жили небольшими группами по несколько особей. Их рост был равен примерно 150 см, это были сильные гоминиды с длинными, как у человекообразных обезьян, руками. У них были крупные зубы и сильные челюсти, способные пережёвывать жёсткие растения. Мозг австралопитека был примерно вдвое меньше мозга современного человека.

"Робустус" питался ягодами, листьями и плодами. Запасать еду впрок ещё не научились, поэтому им приходилось бродить с места на место в поисках корма, дабы не умереть с голоду. Возможно, они засовывали прутья в гнёзда термитов и, извлекая оттуда маленькие белые личинки, съедали их. Во всяком случае, современные шимпанзе поступают именно так. Они поедали коренья, которые выкапывали при помощи палки, а так же похищали яйца из птичьих гнёзд и ели сырыми. Пока палеонтологи не могут сказать, изготовляли ли они какие-нибудь орудия.

У "австралопитека африканус" зубы были меньше, чем у "робустуса", поскольку питался он мясом, которое легче усваивается организмом, и его не надо столь тщательно пережёвывать, как растительную пищу. Эти австралопитеки охотились на мелких животных. Возможно, они уже пользовались ветками или камнями для того, что бы приканчивать добычу и обороняться от других животных, обитавших в саванне. Австралопитек "боисей" имел широкие челюсти, а вдоль макушки проходил костный гребень.

Человек умелый (Homo habilis)

В 1962 году в вулканическом ущелье Олдувай (иногда говорят "Олдовай") в Танзании (Центральная Африка) английские учёные М. Лики и Л. Лики нашли секретные останки оригинального австралопитека. Объём его мозга составлял 642 куб. см. (в последующих находках 500-800 куб. см) это мало по сравнению с мозгом современного человека (1000-1800 куб. см), но больше, чем у более примитивных форм.

Самое главное: вновь открытый вид изготовлял орудия, конечно, самые простые. Он ударом камня о камень оббивал их с одной стороны, создавая режущий край. Эту культуру назвали олдованской или олдовайской, а также галечной (в речных долинах сырьём для орудий чаще всего были обкатанные гальки). Такие сверхпримитивные орудия (ударники) прозвали чопперами (сечками). Их трудно отличить от естественных камней, они разнообразны, неуклюжи и нестандартны. Некоторые, видимо, изготовлялись на один раз. Но с их помощью можно было обстругать и заострить деревянное копьё или копалку для выкапывания съедобных корней, или выпотрошить некрупное животное, или отрезать кусок мяса.

Этот наш предок был назван Homo habilis - человек умелый. Не все антропологи разделяют такое мнение, многие полагают, что "человек умелый" был всё ещё австралопитеком. Однако опыты с шимпанзе и другими обезьянами показали, что ни один из приматов, кроме человека, не в силах научиться изменять форму одного предмета другим (а это лежит в основе орудийной деятельности).

Использовать камни и палки они могут, могут даже подправлять их форму зубами и ногтями, но обстругивать палку острым камнем или отбить у камня другим камнем край, чтоб заострить его, - для шимпанзе задача непосильная. Иначе говоря, орудия человека умелого окончательно вывели его из мира животных.

Впоследствии такие орудия нашли во многих местах Африки, на Ближнем Востоке и у нас - в Прибайкалье. Однако кости человека умелого известны пока только в Африке. Оттуда известны самые древние орудия - до 2.5 млн. лет. В Олдовае человек умелый, похоже, даже строил что-то вроде хижин или круглых загородок из колючего кустарника. От них остались лишь "фундаменты" - кольца из крупных камней.

На таких стоянках обнаружены и остатки добычи: рыб, черепах, улиток, мышей, землероек, птиц, а также антилоп, жирафа и даже слона. Питался ли человек умелый только падалью или пробовал перейти к охоте на крупную дичь, остаётся лишь предполагать. Но всё же последнее не исключается, особенно если учесть, что первые попытки овладения огнём относятся к этому времени. Р. Дарт назвал одного из австралопитеков именем Прометея - титана, принёсшего огнь людям, так как в слоях с его останками встречались следы огня. Р. Дарта высмеяли и, похоже, напрасно. Если мы рассмотрим историю антропогенеза, то придём к выводу: большинство неверных, в последствии отброшенных теорий имели в основе сомнения в высоких умственных и физических способностях наших предков. Теперь известно немало находок обожжённых в кострах костей антилоп, свиней-бородавочников, павианов, возрастом до 1.8 млн. лет (человеку умелому в Олдовае дают 1.75 млн. лет). Овладев огнём и изготовляя орудия, человек становился похожим на "царя природы".

Мозг "хомо хабилиса" был крупнее мозга австралопитека, поэтому "хабилисы" оказались более сообразительными. "Хабилисы" сообща охотились на разных животных, дабы прокормить всех соплеменников. У охотников ещё не было оружия, так что им приходилось подкрадываться к добыче, нападая внезапно. Убивали они жертву камнями или тяжёлыми ветками. Каменные орудия тяжело носить с собой, поэтому их, вероятно, делали на месте. Охотники с помощью острых осколков камня разрезали добычу на куски и несли мясо на стоянку. Если охотникам удавалось убить какое-либо животное рядом со стоянкой, женщины и дети прибегали к ним, чтобы поделить добычу вместе. Мясо они ели сырым, поскольку ещё не умели добывать огонь. Палеонтологам попадались окаменевшие кости животных, расколотые вдоль. Это говорит о том, что первобытные люди раскалывали их, чтобы полакомиться нежным костным мозгом внутри. Мужчины отправлялись на охоту и приносили добычу на стоянку, где её делили между всеми членами общества. Женщины вместе с детьми не отходили далеко от стоянки. Они собирали птичьи яйца, ягоды, и ловили небольших зверьков.

Дальше мы не знаем, когда человек умелый был вытеснен своими более "умелыми" потомками. Галечные орудия, чопперы, сохранялись ещё долго, но их изготовляли люди более развитые - древнейшие люди, архантропы.

Древние люди, архантропы (Homo erectus)

Сто лет тому назад врач и анатом Э. Дюбуа обнаружил на острове Ява, на берегу реки Соло окаменевшие кости: черепную крышку, три зуба и бедренную кость. Он нашёл "недостающее звено" - переходную ступень от обезьяны к человеку, существование которой предсказал Э. Геккель. Э. Дюбуа назвал обнаруженное существо обезьяночеловеком - питекантропом. Впоследствии подобные находки были сделаны на той же Яве, в Китае, Германии, Венгрии, Алжире, Касабланке, Олдовае, Эфиопии, Южной Африке. Питекантроп был лишь недостающим звеном в целой цепи - ни австралопитек, ни человек умелый тогда ещё не были открыты.

Теперь обезьянолюдей называют архантропами (Homo erectus - человек выпрямленный, т.е. прямоходящий). Несмотря на значительное морфологическое разнообразие, их всех относят к одному виду. Жили архантропы во всём Старом Свете, исключая, возможно, лишь самые северные области, в Америку и Австралию проникнуть не смогли. Они владели Землёй 1.5 - 0.5 млн. лет и лишь 500 тысяч лет назад начали вытесняться более прогрессивными потомками.

По сравнению с австралопитеками и даже человеком умелым, архантропы были более развиты. Мозг их составлял 750,900 и даже 1300 - 1400 кубических сантиметров (у архантропа из Венгрии). Увеличение мозга было связано не только с общим развитием, но и с большим, чем у австралопитеков, ростом (яванские архантропы достигали 165-170 см).

Однако архантропы сохранили ещё немало обезьяньих черт строения. У них были массивные челюсти без подбородочного выступа и мощные надбровные дуги, узкий и покатый лоб. У поздних из них - китайских обезьянолюдей (синантропов) человеческих черт было больше, чем у самых ранних.

На этой стадии развития в образе жизни людей произошли существенные изменения. Из собирателя и ловца мелких животных, лишь изредка добывающего крупных подранков, древнейший человек стал активным охотником на самую крупную дичь, вплоть до слонов и носорогов. Обезьянолюди широко использовали коллективные, облавные охоты, применяя огонь. Существенно улучшилась техника выделки орудий.

Оббитые с одной стороны ударники (чопперы) по-прежнему широко применялись, но возникли уже чоппинги, или бифасы, - камни, заострённые с обеих сторон, и, наконец, ручные рубила. Орудия приобретают стандартную, устоявшуюся форму, которая сохранялась сотни тысяч лет.

Все это позволяет предположить, что на этой стадии возникает ещё одно свойство - речь, язык. Многие считают, что речь архантропов вряд ли была членораздельной; ряд звуков из-за несовершенства строения гортани они не могли произносить. Однако дело, по-видимому, не столько в строении голосового аппарата, сколько в строении мозга. У архантропов в лобных долях больших полушарий головного мозга развивается так называемый центр Брока (названный так в честь знаменитого французского анатома), а в височных долях - центр Вернике. Эти области коры управляют пониманием звуковых сигналов. Повреждение их у современных людей приводит к афазии - потере речи, когда человек может слышать и произносить слова, но не понимает их. У обезьян, в том числе высших, соответствующие участки коры заняты центрами мимики и жестикуляции, а звуковые сигналы принимаются и расшифровываются в лимбической системе подкорки. Образно можно сказать, что звуковые анализаторы у них подключены к устаревшему компьютеру первого поколения. Поэтому звуки, издаваемые ми, в основном сигналы страха, тревоги, удовлетворения и т.п. Они выражают не мысли, а эмоции. Обезьян невозможно научить звуковой речи, зато в опытах шимпанзе и гориллы свободно овладели 200-300 жестами азбуки глухонемых, общались на этом языке с экспериментаторами и друг с другом, изобретали новые слова.

По-видимому, у архантропов произошло переключение системы анализа звуковых сигналов на более совершенный "компьютер второго поколения" - кору больших полушарий. Это стимулировало быстрое развитие звуковой речи, формирование языка. В результате обезьянолюди стали более умелыми мастерами и искусными охотниками, что позволило им широко расселиться по Европе и Азии. Становление их произошло, скорее всего, в Центральной и Северной Африке, может быть, с включением Южной Европы и Передней Азии. Именно в Африке были сделаны самые ранние их находки. В дальнейшем происходило медленное, но неуклонное расселение: ведь если какая-нибудь популяция архантропов расселялась за год хотя бы на 1 км к востоку или западу, за 40 тысяч лет они могли опоясать всю планету. Такое расселение на сверхдальние расстояния характерно не только для человека. Например, южноамериканские свиньи-пекари и ягуары имеют африканское происхождение. Оттуда же пришли в Америку слоны и мастодонты, впоследствии там вымершие. С североамериканского материка, в свою очередь, пришли лошади современного типа и верблюды (которые вымерли на родине совсем недавно, уже при человеке современного типа и, возможно, не без его участия). Большинство учёных полагают, что из какой-то популяции центрально- и североафриканских архантропов возникли люди типа Homo Sapiens (человек разумный). Становление человека разумного растянулось, по меньшей мере, на 500 тысяч лет.

Первоначально "хомо эректус" хотя и пользовался огнём, но добывать его не умел. Наверно эти люди отыскивали горячие ветки на лесном пожаре, а затем приносили их на свою стоянку. В какой-то момент "хомо эректус", очевидно, обратил внимание на то, что мясо животных, погибших в пламени пожара, гораздо вкуснее сырого. Тогда-то и стали бросать мясо в огонь, чтобы оно прожарилось.

В "Терра-Амата" палеонтологи обнаружили остатки деревянной хижины, примерно девять метров в длину и пять метров в ширину. Они также нашли каменные орудия и окаменевшие кости животных. Эту хижину первобытные люди соорудили из веток с двумя деревянными шестами, поддерживающими шестами, поддерживающими крышу. Возле хижины высились скалы, защищавшие её от ветра. Люди спали на шкурах вокруг костра, который постоянно горел внутри. Там же был обнаружен и плоский камень, на котором сидели те, кто изготовлял каменные орудия. Мужчины отправлялись на охоту, дабы обеспечить пищей всё племя. Они знали, что слоны и носороги ходят на водопой к реке, протекавшей вблизи от стоянки.

Неандертальцы, или палеантропы

Первые разумные люди существенно отличались от нас. Обычно их называют неандертальцами, по месту одной из первых находок, но правильнее их называть древними людьми - палеоантропами.

Первый череп этого вида был найден в 1848 году в Гибралтаре. Находка, однако, осталась в музее незамеченной до 1864 года - через пять лет после того, как Ч. Дарвин произнёс знаменитую фразу о происхождении человека, и после находки в 1856 году в долине реки Неандерталь, вблизи от Дюссельдорфа (Германия), второго черепа и других останков. Сначала палеантропов не признавали предками человека. Но находки множились, их находили по всей Европе (на север они, по-видимому, доходили до бассейна реки Печоры), в Африке (от Алжира до Кейптауна), в Передней и Средней Азии, в Китае и на острове Ява. Не проникли они, как и аркантропы, лишь в Америку и Австралию.

Это были люди среднего и невысокого роста, но с мощными костями и, видимо, невероятно сильные, атлетического строения. Черепа их имели ещё обезьяньи черты - у них не было подбородочного выступа, имелся мощный надглазничный валик и покатый лоб. Но мозг за этим лбом не уступал современному, в среднем был даже больше (1418 куб. см), хотя лобные и височные доли были обычно менее развиты.

Неандертальцы создали новую индустрию камня и, так называемую, культуру скребел и наконечников, широко пользовались огнём, были изобретены копьё с каменным наконечником и меховая одежда. Ведь жили они в эпоху самого сурового оледенения, когда даже в Крыму и на юге Франции обитали песцы и северные олени.

Несмотря на звероподобные черты, палеантропы думали не только о том, как выжить. Они уже хоронили своих близких, украшая могилы рогами горного козла (пещера Тешик-Таш вблизи Самарканда) и даже цветами (Палестина). Было у них и что-то вроде культа пещерного медведя: во многих пещерах Европы нашли сотни медвежьих черепов и длинных костей, аккуратно сложенных в ниши и "ящики" из каменных плит.

С палеантропами связано несколько нерешённых вопросов. Переходные формы между ними и архантропами найдены на юге Франции (грот Араго, около 200 тысяч лет) и в Африке. Но уже близкие по возрасту формы из Европы (Эринидорф, Штейгейм) выглядят очень "современно" - у них более высокий свод черепа, менее покатый лоб. А самые поздние, "классические" неандертальцы Южной и Центральной Европы, наоборот, самые зверобойные - все черты палеантропов у них как бы подчёркнуты. Создаётся впечатление, что не они были нашими предками, возможно, что их эволюция шла другим путём.

Около 250000 лет назад эволюционный процесс преобразил "хомо эректуса" в новую разновидность человеческих существ. Эти новые люди принадлежали к той группе, что и современный человек, то есть "гомо сапиенсами".

В прошлом существовали несколько разновидностей "гомо сапиенса", однако до наших дней дожила лишь одна из них. Она из разновидностей "гомо сапиенс" получила название неандертальского человека. Неандертальцы жили в ледниковую эпоху, примерно 50 тысяч лет назад, когда обширные районы земной суши были закованы в ледяной панцирь.

Эти люди охотились на крупных животных (вроде шерстяных мамонтов) с деревянными копьями. Они питались их мясом, а толстые шкуры и косматую шерсть мамонтов использовали для изготовления одежды. Неандертальцы, вероятно, жарили мясо на плоских камнях. Сперва они разводили на камнях костёр, что бы они хорошенько раскалились. Когда камни нагревались, горящие дрова отодвигались в сторону, и на горячие камни бросали куски мяса. Жар, исходивший от камней, постепенно прожаривал мясо. Это делало его мягче, и жевать было легче. Чтобы изготовить одежду из звериной шкуры, нужно было сперва удалить прослойку жира с её внутренней стороны. Для этого шкуру растягивали, приколачивали к земле колышками и очищали её каменными скребками. Вероятно, шкуру высушивали над огнём, чтобы придать ей мягкость и гибкость. Затем проделывали дырки по краям шкуры заострённым каменным сверлом. Скорее всего, человек заворачивался в шкуру и проделывал сквозь дырки кожаные ремешки, как бы зашнуровывая одежду. Возможно, так же обматывали и куски шкур вокруг своих ступней.

Неандертальцы жили в пещерах или же сооружали хижины в сырых холодных пещерах или под нависающей скалой.

Неандертальцы охотились и на свирепых пещерных медведей. Возможно, они верили, что черепа и кости медведей обладают магической силой. Они выслеживали медведя до его пещеры, потом бросали в пещеру горящие ветки выкуривая оттуда медведя. Рассвирепевший медведь выскакивал из задымлённой пещеры, и охотники набрасывались на него, осыпая ударами копий. Некоторые охотники, по всей видимости, швыряли в зверя тяжёлые каменные глыбы. А часть охотников, очевидно, погибала во время сватки. Когда медведь испускал дух, они отрезали ему голову и уносили в свою пещеру. Там они помещали её в специальную яму, где хранились черепа других медведей, убитых прежде.

Палеантропы были вытеснены людьми современного типа - неоантропами.

Неоантропы

38-40 тыс. лет назад палеантропов, выделившихся в подвид Homo sapiens neandertalensis (человек разумный неандертальский), сменил другой подвид - Homo sapiens sapiens (человек разумный разумный). Иногда людей современного типа, в отличие от палеантропов, называют сапиентными, или просто сапиенсами.

До недавнего времени считалось, что неоантроп явился в Европу, скорее всего, из Азии около 40 тысяч лет назад и стремительно уничтожил людей неандертальского типа. Но действительность оказалась сложнее.

Культуру скребел и наконечников везде связывали с палеантропами. Но и люди современного типа в середине каменного века (в среднем палеолите) широко использовали те же орудия. А неандертальцы, наоборот, в ряде мест применяли более совершенную технику. По-видимому, палеантропы не только заимствовали новую технику выделок каменных орудий, но и могли совершенствовать свою. Сравнительно недавно антропологи обнаружили культуру скрёбел и наконечников, характерную для европейских неандертальцов, и назвали её мустьё (по месту первой находки). Во Франции в ряде мест она сменилась более совершенной культурой шательперрон, которую связывали с пришельцами-неоантропами. Но в той же Франции (Сен-Сезвр) орудия шательперронской культуры были найдены со скелетными останками неандертальца, жившего недавно - 35 тысяч лет назад.

Оказалось, что человек современного типа гораздо древнее, чем считалось раньше. Самые древние находки обнаруживаются в Африке - возраст 90,100 и даже 130 тысяч лет. Палеантропы и неоантропы существовали, по меньшей мере, 100 тысяч лет назад. Новые методы определения возраста горных пород всё более "удревляют" людей современного типа. Другие факты древности нам даёт молекулярная генетика. В последнее время усиленно изучают ДНК митохондрий - их маленький геном позволяет быстро получить данные по изменчивости. Результаты исследований дали возможность решить давний спор о времени и месте происхождения современного человека.

Данные по полиморфизму митохондриальных ДНК (мт-ДНК) свидетельствуют, что митохондрия человека современного типа происходит от митохондрий женщины, живущей в Африке немногим более 200 тысяч лет назад (митохондрии наследуются матроклинно, т.е. через яйцеклетки). К сожалению, мы не знаем состава митохондрий неандертальцев. За этой гипотетической праматерью закрепилось прозвище "митохондриальная Ева". Кроме того, оказалось, что полиморфизм мт-ДНК у коренного населения к югу от Сахары гораздо выше, чем таковой у населения Европы, Азии и Австралии. Из этого следует, что, по крайней мере, люди современного типа (сапиентные) происходят от незначительных по объёму популяций, покинувших Африку. Снижение уровня генетического полиморфизма в результате резкого снижения численности популяции получило у генетиков образное название "эффект бутылочного горлышка"; сейчас описано много подобных случаев. Например, у американских индейцев обеднена аллельная система групп крови АВО - у всех у них О-группа, поэтому они универсальные доноры. Роль "бутылочного горлышка" в данном случае сыграл Берингов пролив, вернее, перешеек, существовавший на его месте во время перехода немногочисленных племён первых охотников Азии на Аляску. Для африканских популяций эту роль сыграли Суэцкий перешеек, Гибралтар, возможно, перешеек, разделявший Средиземное море на месте современных Сицилии и Италии. Во всяком случае, скелетные останки неоантропов из Южной Франции и Северной Италии иногда обнаруживают негроидные черты.

Люди современного типа - кроманьонцы

Первой научно исследовательской находкой человека современного типа был обезглавленный скелет, найденный в Уэллсе (Англия) в 1823 году. Это было погребение: покойника украсили раковинами и посыпали красной охрой, впоследствии осевшей на костях. Скелет сочли женским и прозвали "Красная леди" (через сто лет он был признан мужским). Но наиболее известны более поздние находки (1868г.) в гроте Кро-Маньон (Франция), по которым всех древних людей часто не совсем называют кроманьонцами.

Это были люди высокого (170-180 см) роста, практически не отличавшиеся от нас, с крупными, грубовато-красивыми чертами широких лиц. Сходный антропологический тип до сих пор встречается у ныне живущих людей на Балканах и Кавказе. Впоследствии останки людей подобного типа находили во многих местах Европы, в нашей стране от крымских пещер до Сунгиря близ г. Владимира.

В древности человечество было не менее разнообразно, чем сейчас. Наряду с кроманьонцами, порой рядом с ними, в Европе и Азии обитали представители иных форм.

Неоантропы жили в эпоху так называемого верхнего палеотипа. Как и неандертальцы, они использовали для жилья не только пещеры. Из стволов деревьев, мамонтовых костей и шкур, и в Сибири даже из каменных плит они строили хижины. Орудия их становятся более совершенными, кроме камня при их выделке используются рог и кость. Человек современного типа рисовал на стенах пещер великолепные фрески, изображавшие промысловых животных: лошадей, мамонтов, бизонов (вероятно, для каких-то магических обрядов), украшал себя ожерельями, браслетами и кольцами из ракушек и мамонтовой кости; одомашнил первое животное - собаку.

Кроманьонцы жили в пещерах или хижинах в самом конце последней из ледниковых эпох. В те же времена климат был холодным, а зимы снежными, лишь невысокие травы и кустарники могли расти в подобных условиях. Кроманьонцы охотились на северных оленей и шерстистых мамонтов. Кроманьонцы научились делать множество новых видов оружия. К своим копьям они привязывали острые наконечники из оленьего рога с направленными назад зубцами, чтобы копьё глубоко застревало в боку раненого животного. Для того чтобы метать копьё как можно дальше, они использовали специальные метательные устройства. Эти устройства изготовлялись из оленьего рога, а некоторые из них украшались разным узором.

Они ловили рыбу при помощи гарпунов, вырезанных из оленьих рогов, с наконечниками и загнутыми назад зубцами. Гарпуны привязывались к копьям, и рыболовы протыкали ими рыбу прямо в воде.

Кроманьонцы сооружали хижины из длинных берцовых костей и бивней мамонтов, покрывая каркас звериными шкурами. Концы костей вставляли в черепа, поскольку строители не могли воткнуть их в мёрзлый грунт. В земляном полу хижин и пещер кроманьонцев было обнаружено множество захоронений. Этот скелет был покрыт бусами из камней и ракушек, ранее крепившихся к его сгнившей одежде. Покойников, как правило, укладывали в могилу в согнутом положении, с коленями, прижатыми к подбородку. Иногда в могилах находят также различные орудия и оружие.

Эти кроманьонцы разрезали оленьи рога при помощи зубилообразного каменного орудия - резца.

Вероятно, они были первыми людьми, научившимися делать иглы и шить. С одного конца иглы они проделывали дырочку, служившую ушком. Затем они зачищали грани и острие иглы, потерев её о специальный камень. Возможно, они протыкали шкуру каменным сверлом, чтобы можно было продеть иглу сквозь образовавшиеся дырочки. Вместо ниток они использовали тонкие полоски кожи или кишки животных. Кроманьонцы часто пришивали к своей одежде маленькие бусины из разноцветных камешков, чтобы выглядеть наряднее. Иногда для этих целей они использовали и ракушки с дырочками посередине.

По-видимому, кроманьонцы и жившие в то время другие люди по развитию высшей нервной деятельности практически ничем не отличались от нас. На этом уровне биологическая эволюция человека завершилась. Прежние механизмы антропогенеза перестали действовать.

Каковы были эти механизмы? Напомним, что род Homo ведёт начало от австралопитеков - фактически обезьян, но с двуногой походкой. Ни одна обезьяна, перешедшая с деревьев на землю, этого не сделала, но и ни одна, кроме наших предков, не сделала основным орудием защиты и нападения сначала подобранные в природе, а затем искусственно сделанные орудия. Вот почему главным фактором антропогенеза считают естественный отбор на лучшую орудийную деятельность. Именно это и имел в виду Ф. Энгельс, отметивший, что человека создал труд.

В результате жестокого отбора самых умелых мастеров и искусных охотников сложились такие достижения антропогенеза, как крупный и сложно устроенный головной мозг, кисть руки, пригодная для самых тонких трудовых операций, совершенная двуногая походка и членораздельная речь. Важно подчеркнуть и то обстоятельство, что человек с самого начала был общественным животным - уже австралопитеки, судя по всему, жили стаями и лишь потому были способны, например, добить ослабленное и раненое животное и отбиться от нападения крупных хищников.

Всё это привело к тому, что на стадии неоантропов такие мощные факторы эволюции, как естественный отбор и внутривидовая борьба, потеряли значение и заменились социальными. В результате биологическая эволюция человека почти прекратилась.

Человек в основных чертах уже не меняется, он лишь переделывает окружающую среду вокруг себя, а не приспосабливается к ней. Однако социальная структура человеческого общества не изолировала полностью человека от природы. Древний человек был в этом отношении гораздо уязвимее нас: ему постоянно приходилось иметь дело с опасными хищниками, паразитами, болезнями, периодическими голодовками, жарой, а на севере и с холодом, от которого едва спасал огонь и меховая одежда. В первобытных обществах продолжали идти те же генетические процессы, что и в популяциях других животных. |

|

|

Скачать 147.87 Kb.

Скачать 147.87 Kb.