6.1. Исследование поверхности твердых тел методом сканирующей туннельной микроскопии.

Цель: освоение сканирующей зондовой микроскопии как метода исследования твердых тел, изучение принципа работы сканирующего туннельного микроскопа, исследование поверхности фрагмента DVD диска.

Оборудование: сканирующий туннельный микроскоп CMM2000T, предметный столик СТМ, блок питания микроскопа, блок электроники микроскопа (системный блок компьютера), ПК, система виброизоляции (в виде ящика с песком, помещенной на него, не касаясь стенок, мраморной плитой, и крышки).

СЗМ. Принцип сканирующей зондовой микроскопии: острый зонд подводится к исследуемой поверхности на расстояние 1нм, далее измеряется сила физического взаимодействия между образцом и зондом. Интенсивность измеряемого сигнала сильно зависит от расстояния «зонд-образец». Это используется для контроля этого расстояния. Относительное перемещение зонда осуществляется с помощью пьезокерамического сканера, управляемого прикладываемым напряжением.

Метод СЗМ позволяет получить топографическую информацию об образце, и информацию о поверхностных его свойствах.

В работе используется метод сканирующей туннельной микроскопии.

Физ. основы СТМ. Принцип действия СТМ основан на эффекте электронного туннелирования – преодоления электроном потенциального барьера. Барьер этот образован разрывом электрической цепи в виде промежутка между зондом и поверхностью исследуемого образца, к которым приложена разность потенциалов Ut. Через промежуток

1 нм начинают происходить туннельные переходы электронов (с иглы на образец и наоборот, в зависимости от знака напряжения), т. е. возникает туннельный ток It. В одномерном случае формула ток пропорционален прикладываемому напряжению и экспоненциально зависит от промежутка между электродами.

, (1) , (1)

где a =const, d – расстояние между иглой и поверхностью образца. В трехмерном случае формула сложнее, но при малом напряжении и в предположении слабой связи между электронами, s-конфигурации волновых функций состояний атомов поверхности:

, (2) , (2)

где ρs(r, EF), ρt( EF) – плотности электронных состояний на уровне Ферми (уровне, заполненном на ½) в образце и на игле соответственно. При положительном напряжении на образце электроны туннелируются из заполненных состояний зоны проводимости иглы на свободные состояния зоны проводимости образца; при отрицательном – из образца в зонд.

Сканирование может осуществляться в двух различных режимах:

- режим постоянного туннельного тока;

- режим постоянной высоты зонда (отслеживает изменение тока, подходит для относительно ровных поверхностей).

Работа выполнялась в первом режиме. При перемещении система стабилизировала ток поднятием или опусканием иглы. Таким образом, перемещение ∆z отражает геометрию поверхности.

Из формулы (2) видно, что при режиме постоянного тока сканирование происходит по контуру постоянной локальной плотности электронных состояний на поверхности образца. СТМ-изображение содержит информацию не только о геометрии поверхности, но и ее электронные свойства.

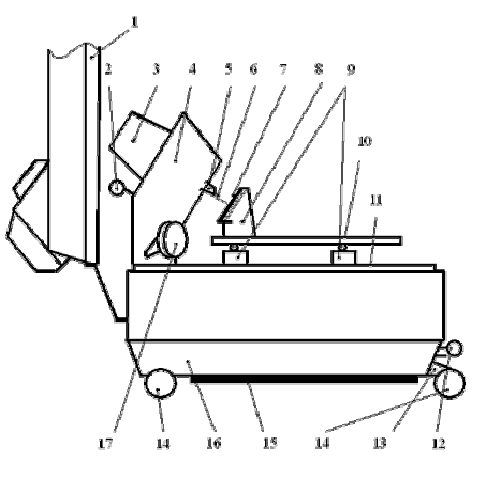

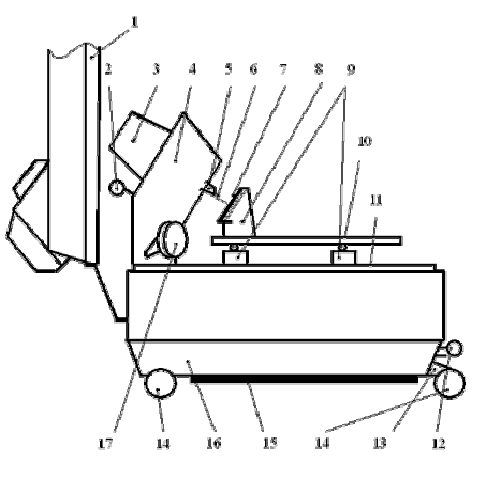

Схема конструкции сканирующего туннельного микроскопа: 1 – крышка, 2 – стопорная защелка, 3 – крышка сканера, 4 4- сканер, 5 – держатель иглы, 6 – игла, 7 – образец, 8 – держатель образца, 9 – двигатель подачи столика, 10 – столик, 11—основание, 12 – рычажок ручного подвода столика, 13 – ножка, 14 – резиновые шарики, 15 – предусилитель, 16 – корпус, 17 – XY-винты

Условия проведения эксперимента:

It, нА

|

5

|

Ut, мВ

|

400

|

размер поля сканирования

|

1,5 мкм×1,5 мкм

|

3 мкм×3 мкм

|

количество измерений в точке

|

8

|

шаг сканирования, мкм

|

≈ 0,01

|

≈ 0,02

|

Заключение:

В результате выполнения работы было получено изображение поверхности фрагмента DVD диска, на которых прослеживаются периодические линии из углублений и борозд.

По двумерному изображению с помощью программы было получено трехмерное изображение, на котором «дорожки» видны менее явно. Причиной этому могли послужить электромагнитные наводки и помехи в сети питания, которые повлекли наложение периодической «картинки» на изображение, ухудшая разрешение.

Также было получено сечение профиля одного из полученных кадров, по которому приблизительно оценена длина полупериода «дорожек» образца и разница между высотами впадин и борозд.

Ветошкина Любовь, 15301 |

Скачать 42.55 Kb.

Скачать 42.55 Kb.

, (1)

, (1) , (2)

, (2)