рентген. открытия рентгена. Казахстан, г. Актобе

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

|

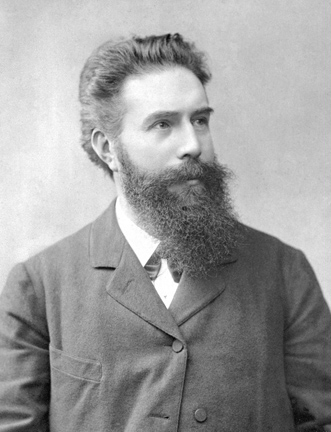

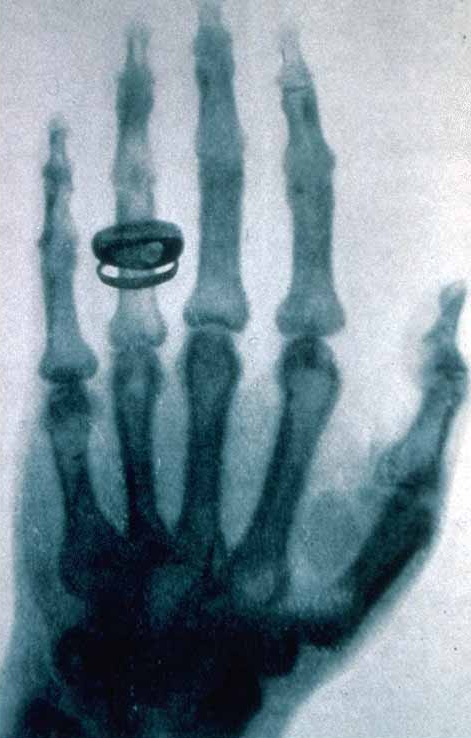

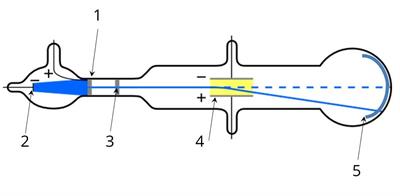

Казахстан, г.Актобе Кашкинбаева Б.С. преподаватель физики ННОУ «Экономико-правового колледжа» История открытия рентгеновского излучения Наука рентгенология получила своё название в честь профессора Вюрцбургского университета Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего рентгеновское излучение 8 ноября 1895 г. Само открытие Рентген совершил неожиданно для себя: поздним вечером, уходя из лаборатории, учёный погасил свет в комнате и заметил в темноте зеленоватое свечение, флюоресценцию, исходившую от экрана, покрытого кристаллами платино-синеродистого бария. Как оказалось, кристаллы отреагировали на воздействие на них расположенной неподалёку электровакуумной (круксовой) трубки, которая в тот момент находилась под высоким напряжением. При отключении тока свечение экрана прекращалось, а при повторном включении снова возобновлялось. Трубка была обёрнута в чёрную светонепроницаемую бумагу, поэтому Рентген предположил, что при прохождении через неё электрического тока она испускает какие-то невидимые лучи, способные проникать через непрозрачные среды и возбуждать кристаллы бария. Эти неизвестные лучи Рентген назвал X-лучами.  Вильгельм Конрад Рентген Через 50 дней учёный представил председателю Вюрцбургского физико-медицинского общества рукопись из 17 страниц, содержащую описание открытых им лучей. Этот день, 28 декабря 1895 г., вошёл в историю как официальная дата открытия рентгеновских лучей. Вместе с рукописью учёный представил также первую рентгенограмму, сделанную ранее, 22 декабря, на которой была запечатлена рука его жены Берты Рентген. После того как женщина увидела рентгеновский снимок своей руки, она, не разбираясь в тонкостях физики, была настолько впечатлена, что воскликнула: «Я видела свою смерть». Вечером 23 января доктор Рентген прочитал лекцию в наполненной аудитории Вюрцбургского физико-медицинского общества. После дискуссии о проведённых экспериментах Рентген пригласил председателя общества Альберта фон Кёлликера, известного анатома, сделать снимок его руки с помощью новых X-лучей. Когда готовое изображение было продемострировано аудитории, она разразилась оглушительными овациями. Доктор фон Кёлликер, впечатлённый открытием, предложил назвать новые лучи рентгеновскими — его предложение аудитория встретила аплодисментами. Открытие рентгеновских лучей вызвало широкий резонанс среди учёных всего мира, в том числе и среди российских учёных. В начале января 1896 г. брошюра Рентгена была опубликована. В течение нескольких недель она была переведена на русский, английский, французский и итальянский языки, и уже в конце января А. С. Попов изготовил первый в нашей стране рентгеновский аппарат, с помощью которого русские учёные повторили эксперимент Рентгена, сделав в России первую рентгенограмму. Фотография полученного снимка была размещена в русском переводе брошюры Рентгена, опубликованном в этом же месяце в Петербурге под названием «Новый род лучей». Вильгельм Рентген продолжал изучать своё открытие, и к маю 1897 г. он окончательно сформулировал все основные свойства X-лучей, опубликовав ещё две научных статьи. Наиболее ценным практическим свойством рентгеновского излучения, нашедшем широкое применение в науке и медицине, оказалась его способность проникать через непрозрачные тела. В 1901 г. Вильгельм Рентген был удостоен за своё открытие первой Нобелевской премии в области физики. Впоследствии науку, изучающую воздействие рентгеновских лучей на организм, назвали рентгенологией.  Первый рентгеновский снимок, на котором запечатлена рука жены учёного, Берты Рентген, и её обручальное кольцо. Годом рождения ветеринарной рентгенологии в России можно считать 1896 г., когда С.С. Лисовский впервые применил рентгеновские лучи для просвечивания собаки. В 1899 г. М.А. Мальцев помимо просвечивания произвёл также снимки головы, шеи и конечностей собаки, плюсны и пута лошади, а также пясти коровы; для фиксации животных во время исследования учёный применял наркоз. Спустя три года в лаборатории Харьковского ветеринарного института была собрана рентгеновская установка, с помощью которой диагностировали переломы костей и вывихи, определяли инородные тела, а также проводили исследования плодов у мелких домашних животных. Однако эти исследования были единичными, они проводились на примитивных аппаратах, собранных своими силами. Лишь к 1924 г. в мастерских бывшего СССР было начато производство рентгеновских аппаратов, и благодаря Г.В. Домрачёву и А.И. Вишнякову из Казанского и Ленинградского ветеринарных институтов данный вид исследования получил широкое применение в ветеринарии. Впоследствии мастерские по производству рентгеновских аппаратов превратились в рентгеновские заводы, которые к 1931 г. стали выпускать аппараты, пригодные для исследования не только мелких животных, но и крупных, благодаря чему в 1932 г. в Ленинградском, Харьковском и Казанском ветеринарных институтах, были оборудованы первые рентгеновские кабинеты.  Рентгенограмма руки анатома Альберта фон Кёлликера, сделанная 23 января 1896 г. В.К. Рентгеном во время его публичной лекции на заседании физико-медицинского общества. С этого момента в бывшем СССР начинается интенсивное развитие ветеринарной рентгенологии, существенный вклад в которую внесли многие советские ветеринарные рентгенологи. Среди наиболее значимых открытий можно выделить следующие: В 1931 г. А. И. Вишняковым была написана первая книга по рентгенодиагностике болезней животных «Основы ветеринарной рентгенологии» В 1935 г. выходит книга проф. А. В. Синева «Клиническая диагностика внутренних болезней домашних животных» В 1939 г. появляется книга А. Ю. Тарасевича «Хромоты сельскохозяйственных животных» В 1940 г. издаётся объёмный учебник А. И. Вишнякова «Ветеринарная рентгенология», в котором описываются принципы рентгенофизики, рентгенотехники, а также приводится обширный и систематизированный материал по рентгенодиагностике различных заболеваний животных и рентгенотерапии А.А. Веллером опубликованы статьи по использованию рентгеновского исследования в армейских условиях. Веллер также изучал возможности диагностики заболеваний конечностей, холки и кишечника у лошадей Г. Г. Воккен опубликовал целый ряд работ по возрастной и сравнительной рентгеноанатомии животных, рентгеноостеологии, антропологии и ангиологии Ветеринарные рентгенологи России и бывшего СССР внесли большой вклад в ветеринарную науку по таким вопросам, как определение минерального обмена у сельскохозяйственных животных и птиц, диагностика болезней органов дыхания крупных и мелких животных, диагностика болезней органов пищеварения, сравнительные рентгеноанатомические исследования у сельскохозяйственных животных, определение места и глубины залегания инородных тел. В связи с появлением в настоящее время ещё более совершенных рентгеновских аппаратов возможности исследования животных значительно увеличились. Активно развивается цифровая рентгенография, которая благодаря многократному улучшению качества изображения постепенно вытесняет классическую, аналоговую рентгенографию. Открытие электрона. Модель ТомсонаДолгое время атом считался наименьшей неделимой частицей вещества. Такое представление об атоме было разрушено в 1897 году. Этот год считается датой открытия элементарной частицы — электрона. В конце XIX века английский физик Джозеф Джон Томсон занимался изучением «катодных лучей».  Джозеф Джон Томсон Этот вид излучения наблюдался при пропускании электрического тока через разреженные газы. Схема установки, которую использовал Томсон, представлена на рисунке ниже.  Ток между анодом (1) и катодом (2) проходит через колбу, заполненную разреженным газом. Через узкую щель (3) «катодный луч» попадает в электрическое поле (4) и отклоняется. По шкале (5) можно определить угол отклонения луча от начального направления. Отклонение луча означает, что луч — это поток отрицательно заряженных частиц, которые получили название «электроны». По углу отклонения луча от первоначального направления Томсону удалось измерить удельный заряд электрона q/m, который оказался приблизительно в 2000 раз больше, чем у иона водорода, удельный заряд которого уже был известен к тому времени. А это означало, что при том же заряде масса электрона примерно в 2000 раз меньше, чем масса иона водорода. Заряд электрона равен элементарному электрическому заряду: e=−1,6⋅10−19 Кл. Масса электрона: me=9,1⋅10−31 кг. В 1906 году за открытие электрона Томсон стал лауреатом Нобелевской премии. Так как колба с газом была герметично запаяна, то электронам было неоткуда взяться, кроме как из атомов газа, через который проходил электрический ток. А значит, атом не мог быть неделимой частицей! Перед учёными стал вопрос о том, как же всё-таки устроен атом. Открытие электрона доказывало, что атом не является неделимой частицей. Модель Томсона Сам Томсон предположил, что атом представляет собой равномерно распределённый по всему объёму атома положительный заряд. Внутри такого положительно заряженного «облака» содержатся маленькие отрицательно заряженные электроны, которые расположены случайным образом, как изюм в тесте пудинга. Суммарный заряд электронов по модулю равен заряду «облака», поэтому атом в целом нейтрален. Такая модель строения атома получила название «пудинговая модель атома».   Позднее Эрнест Резерфорд опроверг предположения о подобном строении атома. Его опыты по рассеянию альфа-частиц на золотой фольге позволили построить более точную модель строения атома. |