Клеточная теория утверждает, что все живые организмы состоят из клеток. Клетка

Скачать 1.62 Mb. Скачать 1.62 Mb.

|

|

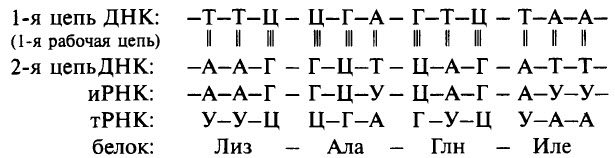

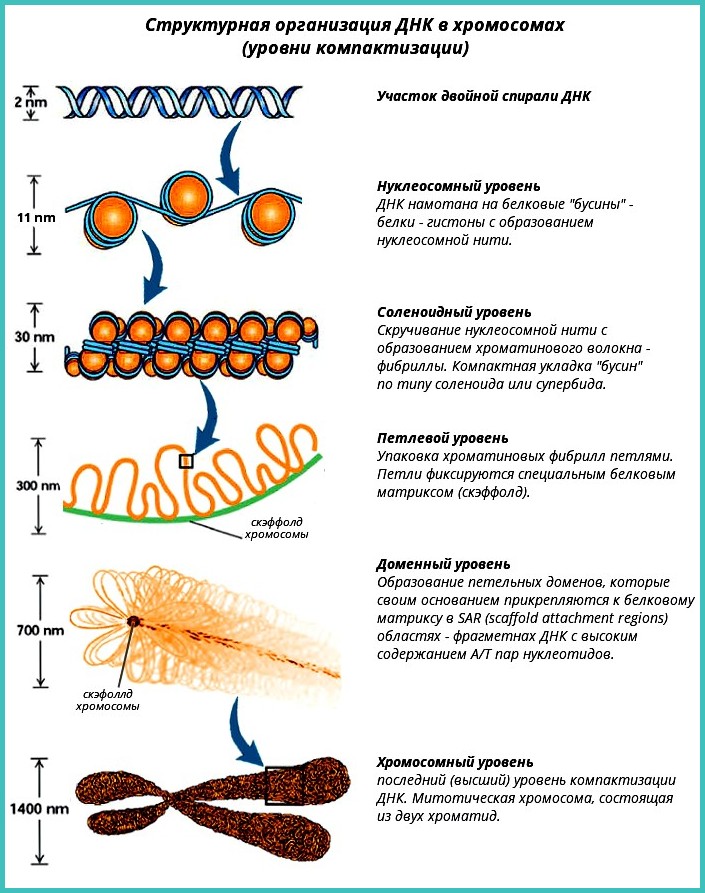

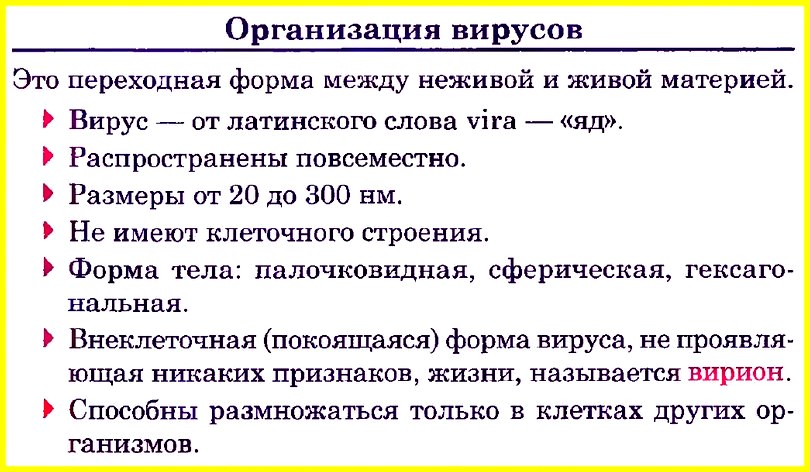

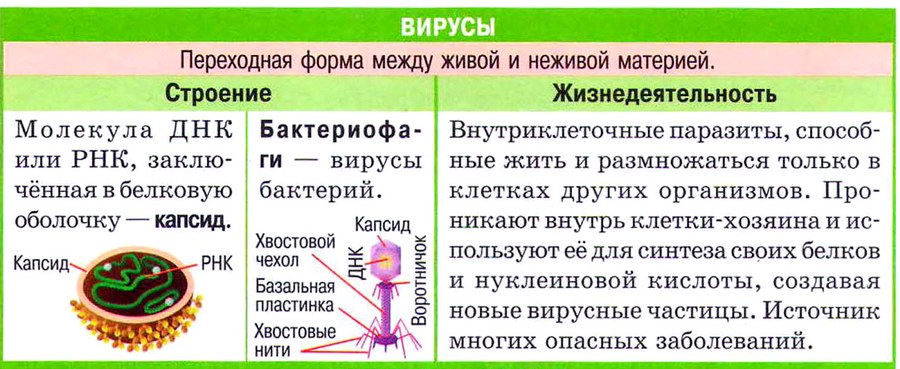

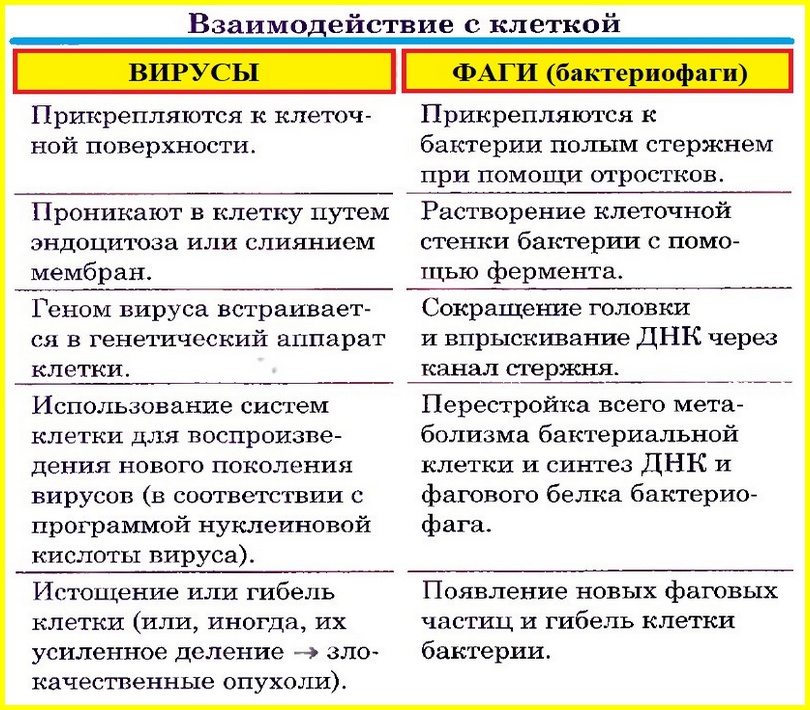

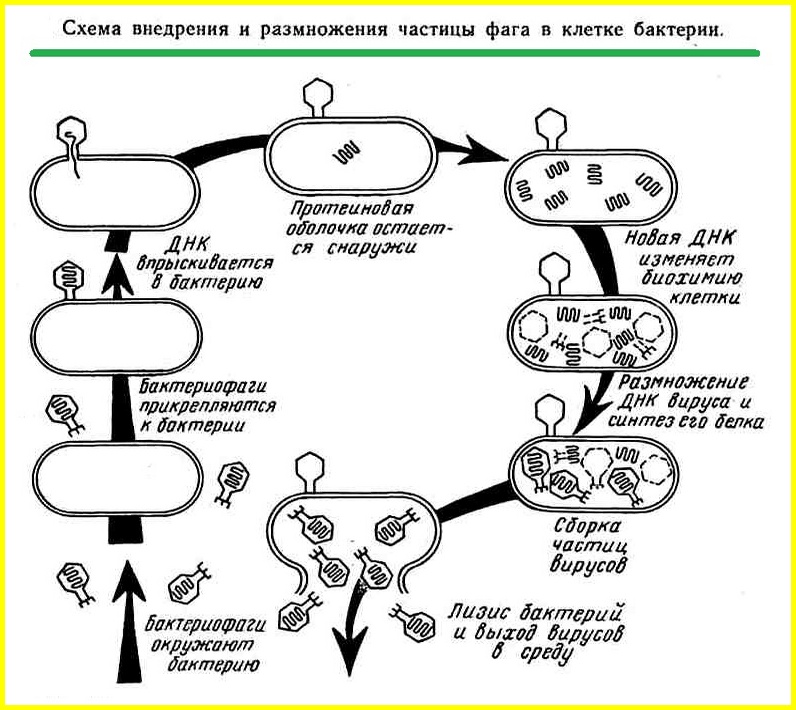

«Клеточное строение организмов»  Клеточная теория утверждает, что все живые организмы состоят из клеток. Клетка — это та минимальная структура живого, которая обладает всеми жизненными свойствами — способностью к обмену веществ, росту, развитию, передаче генетической информации, саморегуляции и самообновлению. Клетки всех организмов обладают сходными чертами строения. Однако клетки отличаются друг от друга по своим размерам, форме и функциям. Яйцо страуса и икринка лягушки состоят из одной клетки. Мышечные клетки обладают сократимостью, а нервные клетки проводят нервные импульсы. Различия в строении клеток во многом зависят от функций, которые они выполняют в организмах. Чем сложнее устроен организм, тем более разнообразны по своему строению и функциям его клетки. Каждый вид клеток имеет определенные размеры и форму. Сходство в строении клеток различных организмов, общность их основных свойств подтверждают общность их происхождения и позволяют сделать вывод о единстве органического мира, является доказательством родства живой природы. Клеточный состав и строение клеток разных живых организмов Живые и неживые тела построены из атомов, образующих молекулы определённых веществ. В состав тел неживой природы входит более 100 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Практически все они встречаются и в живых организмах, но в различных количествах и соотношениях. Тем не менее биологическая роль многих элементов пока ещё не установлена. Живая природа отличается от неживой прежде всего по составляющим их веществам. Так, например, живые организмы состоят в основном из воды, а их функции и процессы жизнедеятельности определяются органическими соединениями (химическими веществами, основой которых является цепочка из атомов углерода). Важнейшие из последних у живых организмов — белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. Каждый из этих типов соединений выполняет множество функций. Наследственная информация хранится и реализуется благодаря нуклеиновым кислотам. Например, белки, липиды и углеводы являются строительными материалами клеточных структур, играют роль запасных веществ. Большинство химических реакций в клетках осуществляется прежде всего под контролем и с участием белков-ферментов. Этот класс веществ выполняет также и защитные функции.  В составе различных организмов обнаруживаются одни и те же органические вещества. Практически во всех клетках можно обнаружить глюкозу, основа оболочек любых клеток построена из фосфолипидов, белки всех живых существ построены только из 20 типов аминокислот, а нуклеиновые кислоты — из 4 типов нуклеотидов и т. п. АТФ — нуклеотид, который благодаря сложному строению и наличию специфических связей выполняет в клетках всех живых организмов роль накопителя энергии. Такая общность состава является доказательством общности происхождения всех живых организмов. «Гены и хромосомы» Ген — это участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре одной белковой молекулы. Существуют также гены, содержащие информацию о структуре всех видов РНК, и регуляторные гены. Ген считается единицей наследственности. Передача информации осуществляется с помощью генетического кода — соответствия между триплетами (тройками) нуклеотидов и аминокислотами. Это соответствие расшифровано и публикуется в виде таблиц генетического кода, универсального для всех живых существ на Земле. Последовательность триплетов нуклеотидов в ДНК (и комплементарная ей последовательность триплетов в иРНК) определяет последовательность аминокислот в белке. Например:  В длинных молекулах ДНК гены идут последовательно, образуя группы сцепления. Каждая такая молекула является основой для формирования хромосомы. Хромосома — комплекс из молекулы ДНК и белков, способствующих её компактной укладке. Наиболее длинной ДНК является в период удвоения (репликации), происходящий перед делением клетки в интерфазе, т. е. в период жизни клетки между делениями. Сначала разрываются водородные связи между цепями ДНК, потом цепи расходятся и к нуклеотидам каждой цепи подходят из раствора комплементарные нуклеотиды, затем вновь выстроенные нуклеотиды сшиваются в цепи с помощью фермента ДНК-полимеразы и образовавшиеся две двухцепочечные молекулы скручиваются, образуя спирали. Эти две одинаковые молекулы — хроматиды остаются связанными в точке, называемой центромерой. Так формируется двухроматидная хромосома. В начале деления каждая такая хромосома спирализуется. При этом нити ДНК накручиваются на специальные белки, формируются более короткие и толстые структуры — хромосомы становятся видны в световой микроскоп.  Митоз — способ деления клеток, обеспечивающий бесполое размножение, а также рост многоклеточных организмов,— состоит из 4 фаз. В профазе растворяется оболочка ядра, элементы клеточного центра расходятся к полюсам клетки, формируя нити веретена деления, удвоенные хромосомы спирализуются. В метафазе хромосомы окончательно спирализуются и выстраиваются на экваторе клетки с помощью нитей веретена деления, прикрепляющихся к их центромерам. В анафазе центромеры, соединявшие сестринские хроматиды, делятся, и хроматиды с помощью сокращающихся нитей веретена деления расходятся к полюсам. С этого момента хроматиды можно называть самостоятельными однохроматидными хромосомами. В телофазе у полюсов собираются комплекты хромосом, вокруг них формируются оболочки ядер, затем происходит разделение цитоплазмы и получаются две клетки. Дочерние клетки содержат одинаковый набор хромосом и являются генетическими копиями материнской клетки.  Мейоз — особый способ деления, характерный для организмов, размножающихся половым путём, и приводящий к формированию половых клеток — гамет (у растений — спор). Гаметы способны к слиянию с образованием зиготы — первой клетки дочернего организма. Чтобы в клетках потомства набор хромосом не увеличивался каждый раз вдвое, в ходе мейоза происходит редукция — уменьшение числа хромосом в два раза. Клетки организмов, размножающихся половым путём, содержат диплоидный — двойной — набор хромосом (2n), в котором каждая хромосома имеет пару — гомологичную хромосому с похожим набором генов (одна из гомологичных хромосом досталась от матери, другая — от отца). Такие клетки делятся последовательно два раза, причём каждое деление состоят из четырёх фаз. В профазе I (первого деления) происходит то же, что в профазе митоза, кроме того, гомологичные хромосомы находят друг друга и попарно скручиваются — происходит конъюгация. При этом они могут обмениваться участками — происходит кроссинговер. В метафазе I хромосомы окончательно спирализуются и с помощью нитей веретена деления выстраиваются на экваторе клетки гомологичными парами — бивалентами. В анафазе I нити веретена деления сокращаются и с их помощью к полюсам расходятся целые двухроматидные хромосомы, по одной от каждой гомологичной пары. В телофазе I, как и в митозе, получаются две клетки, но дочерние клетки содержат одинарный т. е. гаплоидный набор хромосом. Эти хромосомы двойные — каждая состоит из двух хроматид. Подробнее о способах деления клетки читайте в конспекте для 10-11 классов «Жизненный цикл клетки. Митоз и мейоз» Первое деление является редукционным. Затем, минуя интерфазу (период между делениями, сопровождающийся удвоением хромосом), обе клетки приступают ко второму делению. Второе деление протекает в четыре обычные фазы, события которых аналогичны фазам митоза. Получаются четыре клетки — будущие гаметы, в каждой из которых одинарный набор одно-хроматидных хромосом, вдвое меньший, чем был в исходной клетке. Кроме того, все эти четыре клетки отличаются друг от друга в зависимости от того, чьи гены и хромосомы (материнские или отцовские) в них попали при независимом расхождении хромосом в I делении и в результате кроссинговера. Таким образом, мейоз приводит к комбинативной изменчивости гамет.  Нарушения в строении и функционировании клеток Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин заболеваний организмов. На клеточном уровне происходят важнейшие процессы жизнедеятельности организмов. Это процессы обмена веществ, а также процессы деления и роста клеток, обеспечивающие рост и размножение организмов. Нормальное протекание любого процесса требует отсутствия нарушений в строении и функционировании отдельных органоидов и клеток в целом. Так, нормальное обеспечение животных клеток энергией в процессе дыхания требует правильной работы мембраны, с помощью которой поглощаются органические вещества и кислород, затем работы лизосом, ферментов цитоплазмы и митохондрий. Особенно следует отметить работу ферментов, без помощи которых не может протекать практически ни одна химическая реакция в клетке. Для того чтобы форма активного центра фермента как ключ к замку подходила к форме вещества, подвергаемого реакции, строение белка фермента должно быть абсолютно правильным. При синтезе такого белка требуется в правильном порядке соединить аминокислоты. Информация об этом хранится в генах и реализуется в ходе биосинтеза белка. Затем информация копируется в ходе удвоения ДНК и передаётся при делении дочерним клеткам. Нарушение, возникающее на любом из этапов функционирования клетки, может привести к заболеванию организма. Так, клетки здорового человека могут захватывать и перерабатывать содержащуюся в молоке аминокислоту фенилаланин. В клетках имеется фермент, способный катализировать химическую реакцию превращения фенилаланина в вещество, подвергающееся дальнейшей нормальной переработке, вплоть до выделения конечных продуктов обмена — СO2, Н2O, NH3 и мочевины. При удвоении ДНК могут происходить ошибки (может быть поставлен не комплементарный нуклеотид) или произойти потеря или вставка одного или нескольких нуклеотидов. Если такое изменение (мутация) произойдёт в гене, содержащем информацию о данном ферменте, то фермент, хотя и будет синтезироваться, работать не будет. Изменение порядка нуклеотидов в гене вызовет изменение порядка аминокислот в белке-ферменте, у фермента сформируются неправильные I, II и III структуры, и он не сможет катализировать реакцию. Фенилаланин не будет нормально перерабатываться, что приведёт к развитию заболевания — фенилкетонурии, сопровождающейся нарушением работы нервной системы. Описанная мутация относится к генным, точковым  НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ. Вирусы и фаги (бактериофаги) Ключевые слова конспекта: неклеточные формы жизни, царство вирусы, фаги (бактериофаги)   Вирусы являются неклеточной формой жизни и занимают пограничное положение между неживой и живой матерней. Вирусы — внутриклеточные паразиты и могут проявлять свойства живых opганизмов, только попав внутрь клетки.  Отличия вирусов от неживой природы: способность к размножению; наследственность и изменчивость Отличия вирусов от клеточных организмов: не имеют клеточного строения; не проявляют обмена веществ и энергии (метаболизма); могут существовать только как внутриклеточные паразиты; не увеличиваются в размерах (не растут); имеют особый способ размножения; имеют только одну нуклеиновую кислоту — либо ДНК, либо РНК.  Вирусы существуют в двух формах: покоящейся (внеклеточной), когда их свойства как живых систем не проявляются, внутриклеточной, когда осуществляется размножение вирусов. Простые вирусы (например, вирус табачной мозаики) состоят из молекулы нуклеиновой кислоты и белковой оболочки капсида. Некоторые более сложные вирусы (гриппа, герпеса и др.) помимо белков капсида и нуклеиновой кислоты могут содержать липопротеиновую мембрану, углеводы и ряд ферментов. Белки защищают нуклеиновую кислоту и обусловливают ферментативные и антигенные свойства вирусов. Форма капсида может быть палочковидной, нитевидной, сферической и др. В зависимости от присутствующей в вирусе нуклеиновой кислоты различают РНК-содержащие и ДНК-содержащие вирусы. Нуклеиновая кислота содержит генетическую информацию, обычно о строении белков капсида. Она может быть линейная или кольцевидная, в виде одно- или двуцепочечной ДНК, одно- или двуцепочечной РНК. Проникновение в клетку  При проникновении вируса внутрь клетки специальные белки вирусной частицы связываются с белками-рецепторами клеточной оболочки. В животную клетку вирус может проникать при процессах пино- и фагоцитоза, в растительную клетку — при различных повреждениях клеточной стенки. Вирус подавляет существующие в клетке процессы транскрипции и трансляции. Он использует их для синтеза собственных нуклеиновой кислоты и белка, из которых собираются новые вирусы. После этого клеточные оболочки разрушаются и новообразованные вирусы покидают клетку, которая при этом погибает.  Бактериофаги (вирусы, паразитирующие на бактериях), как правило, не попадают внутрь клетки, так как этому препятствуют толстые клеточные стенки бактерий. Внутрь клетки проникает только нуклеиновая кислота вируса.  Полагают, что происхождение вирусов связано с эволюцией каких-то клеточных форм, которые в ходе приспособления к паразитическому образу жизни вторично утратили клеточное строение. Вирусы — возбудители заболеваний Вирусы способны поражать различные живые организмы. Первым открытым вирусом был вирус табачной мозаики, поражающий растения. Вирусную природу имеют такие заболевания животных и человека, как натуральная оспа, бешенство, энцефалиты, лихорадки, инфекционные гепатиты, грипп, корь, бородавки, многие злокачественные опухоли, СПИД и др. Кроме того, вирусы способны вызывать генные мутации.

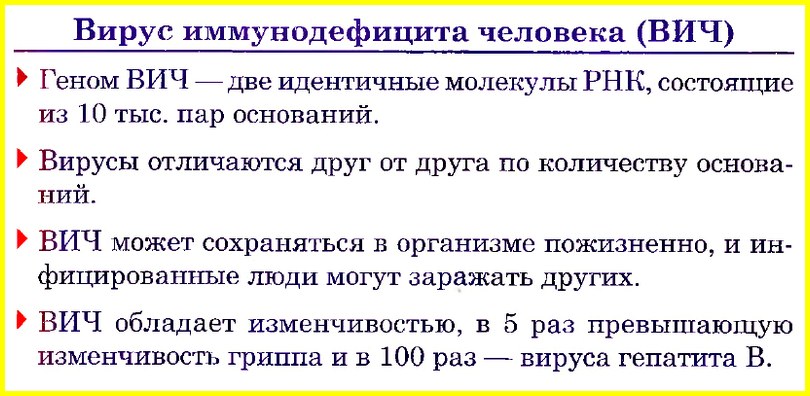

Вирус, вызывающий заболевание СПИДом (синдром приобретённого иммунодефицита), поражает клетки крови, обеспечивающие иммунитет организма. В результате больной СПИДом может погибнуть от любой инфекции. Вирусы СПИДа могут проникнуть в организм человека во время половых сношений, во время инъекций или операций при несоблюдении условий стерилизации. Профилактика СПИДа заключается в избегании случайных половых связей, использовании презервативов, применении одноразовых шприцев.  |