Конституционное право. Конституция Российской Федерации это основной закон

Скачать 106.71 Kb. Скачать 106.71 Kb.

|

|

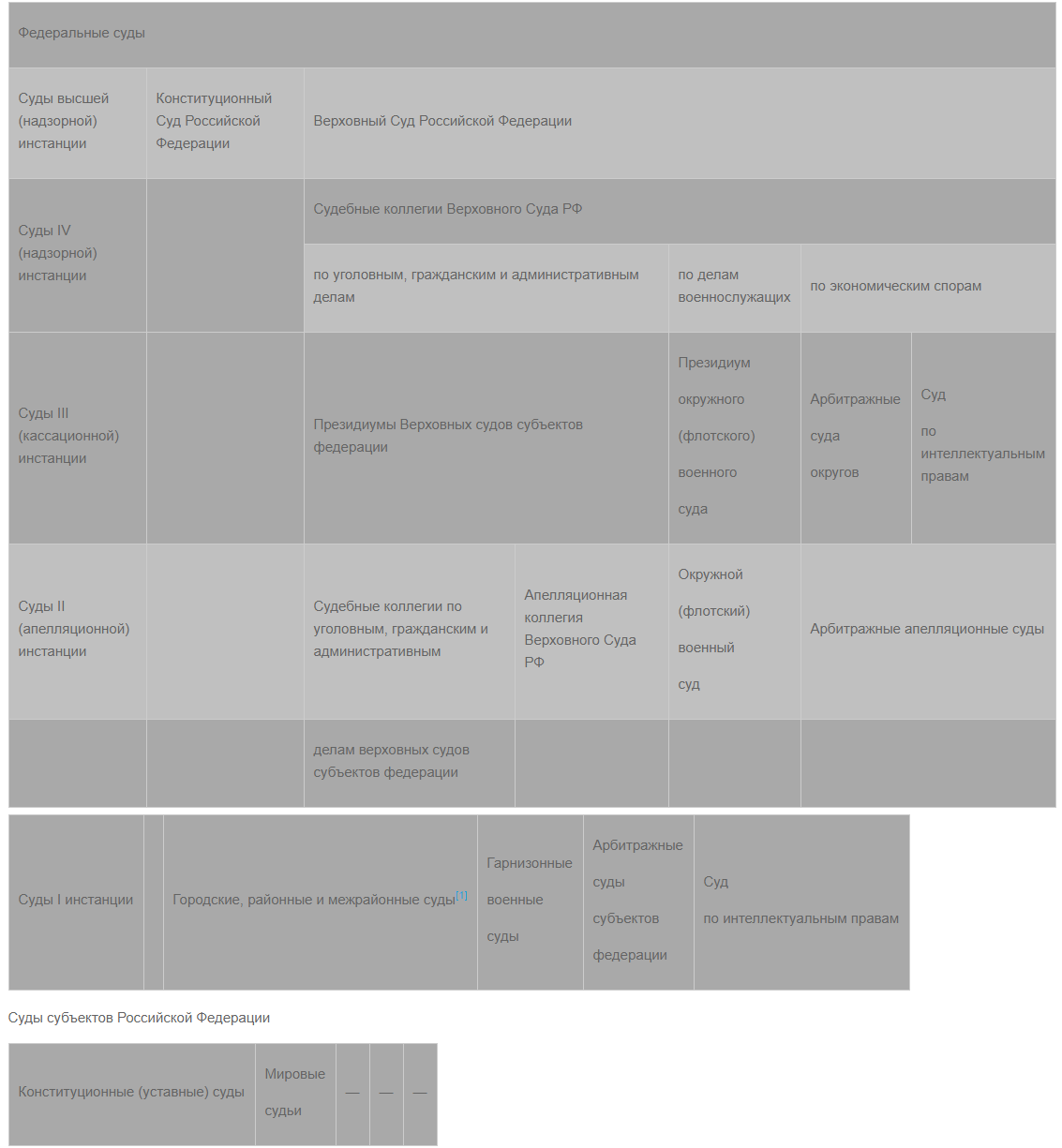

Понятие конституционного права. Конституционное право – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу федеративного устройства, организации и функционирования государственной власти и местного самоуправления в целях охраны и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Понятие, признаки, свойства, структура Конституции РФ. Порядок изменения Конституции РФ и принятия новой Конституции РФ. Конституция Российской Федерации - это основной закон государства, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий и регулирующий базовые общественные отношения в сфере правового статуса личности, институтов гражданского общества, организации государства и функционирования публичной власти. Действующая российская Конституция принята 12 декабря 1993 г. на всероссийском референдуме.Сущность Конституции проявляется через ее основные юридические свойства (т. е. характерные признаки, определяющие качественное своеобразие этого документа), к которым относятся: 1) выступление в качестве основного закона государства; 2) юридическое верховенство; 3) выполнение роли основы всей правовой системы страны;П4) стабильность. Структурно Конституция РФ состоит из преамбулы (содержащей декларативные, хотя и достаточно значимые положения) и двух разделов. Первый раздел, в содержательном плане основной, в свою очередь включает девять глав. В главе 1 "Основы конституционного строя” изложены принципиальные положения относительно основ государственного и общественного устройства современной России. Глава 2 "Права и свободы человека и гражданина" содержит характерис- тику различных аспектов конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации. В главе 3 " Федеративное устройство" закреплены основные принципы российского федерализма. Три следующие главы (глава 4 "Президент РФ", глава 5 "Федеральное Собрание", глава 6 "Правительство РФ") закрепляют основы правового статуса соответствующих органов государственной власти федерального уровня. В главе 7 "Судебная власть" изложены конституционные основы су- дебной системы и судебной власти Российской Федерации, а в главе 8 "Местное самоуправление" — конституционные основы осуществления местного самоуправления в России. Глава 9 " Конституционные поправки и пересмотр Конституции" содержит материальные и процессуальные нормы, определяющие порядок изменения основного закона. Второй раздел "Заключительные и переходные положения" — небольшой по объему; значительная часть норм этого раздела уже утратила силу, поскольку истекли переходные сроки для урегулирования соответствующих срезов общественных отношений только на основании положений Конституции РФ 1993 г. Конституция Российской Федерации (как и любого другого государства) является основным законом страны ("законом законов"). Несмотря на то что в официальном названии и тексте этот термин отсутствует (в отличие, например, от Конституции РСФСР 1978 г. или конституций ФРГ, Монголии, Гвинеи и других государств), это вытекает из самой правовой природы и сущности конституции. Юридическое верховенство. Конституция РФ обладает высшей юридической силой по отношению ко всем остальным правовым актам. Ни один правовой акт, принимаемый в стране (федеральный закон, акт Президента РФ, Правительства РФ, акт регионального, муниципального или ведомствен- ного правотворчества, договор, судебное решение и т. д.), не может противоречить основному закону, а в случае противоречия (юридических коллизий) приоритет имеют нормы Конституции. Верховенство Конституции РФ проявляется и по отношению к прошлому российскому законодательству — в соответствии с ч. 2 разд. II Конституции РФ законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции, применяются в части, ей не противоречащей. О верховенстве Конституции говорится непосредственно в конституционном тексте (ч. 2 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 15), хотя и без такого упоминания юридическое верховенство — неотъемлемое сущностное свойство основного закона. Обеспечение юридического верховенства Конституции — задача всех без исключения государственных органов и должностных лиц, однако ведущее место в механизме охраны Конституции принадлежит специализированному органу конституционного контроля — Конституционному Суду РФ. Конституция РФ — ядро правовой системы государства, основа развития текущего (отраслевого) законодательства. Помимо того, что Конституция закрепляет компетенцию различных органов публичной власти по нормотворчеству и определяет главные цели такого нормотворчества, прямо определяет сферы общественных отношений, которые должны быть урегулированы федеральными конституцион- ными законами, федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ и пр., она содержит и многие базовые положения, лежащие в основе развития других отраслей права. Так, гражданское законодательство России построено с учетом конституционных принципов многообразия и равенства форм собственности, единства экономического пространства, свободы экономической деятельности и предпринимательства, поддержки добросовестной конкурен- ции и др. (ст. 8, 34, 35 и др.); трудовое законодательство построено на основе конституционных положений о свободе труда, праве на отдых, на ежегодный оплачиваемый отпуск, на разрешение трудовых споров и пр. (ст. 37); семейное законодательство не может не учитывать положения ст. 38 Конституции о государственной защите семьи, материнства и детства, основных правах и обязанностях родителей и детей и т. д. Таким образом, Конституция РФ — основной источник не только конституционного права, но и всех других отраслей российской системы права. Характеристика основ конституционного строя РФ: политические, экономические, социальные и духовные основы конституционного строя России. Политические и духовные основы конституционного строя. Статья 1 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Демократия - такая организация государства, при которой единственным источником власти признаётся народ, власть осуществляется по воле и в интересах народа. Демократический характер государства, демократический политический режим выражается прежде всего в народовластии (см.вопрос 21) а также в признании и защите прав и свобод человека и гражданина (см.вопрос 23), разделении властей (см.вопрос 29), местном самоуправлении (см.вопрос 51), политическом многообразии, многопартийности, (см.вопрос 22), свободе экономической деятельности, многообразии форм собственности. Для правового государства характерны верховенство права (обязательность правовых норм как для граждан и организаций, так и для государства), верховенство закона (в системе правовых норм), разделение властей (признаки демократического политического режима и правового государства во многом пересекаются), соблюдение и защита прав и свобод человека, равноправие, равенство всех перед законом и судом, взаимная ответственность государства и гражданина (о правовом государстве - см. вопрос 7). Федеративное устройство характеризует территориальную организацию государства, правовые отношения между государством в целом и его частями (о федеративном устройстве см.вопрос 5). Федеративное устройство РФ основывается на государственной ценности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и субъектов РФ, равноправии и самоопределении народов. Главным признаком республиканской формы правления является выборность и сменяемость главы государства, форму правления Российской Федерации можно определить смешанную (президентско-парламентскую, полупрезидентскую) республику, сочетающую признаки президентской и парламентской республики. Статья 2 Конституции провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, возлагает на государство обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека. Согласно статье 4 Конституции суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию (о суверенитете см.вопрос 20). Духовные основы конституционного строя. Духовной основой конституционного строя Российской Федерации является светский характер государства (статья 14 Конституции), никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Экономические и социальные основы конституционного строя. Экономическими основами конституционного строя являются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, а также многообразие и равная защита различных форм собственности (в том числе на землю и другие природные ресурсы). Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, при этом в РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Правовой статус гражданина РФ. Правовой статус человека и гражданина – совокупность его прав и обязанностей. Права и обязанности граждан устанавливаются многими отраслями права, но особое значение имеет государственное право, прежде всего, Конституция РФ, устанавливающая основы правового статуса человека и гражданина (гражданство, конституционные принципы правового положения человека и гражданина, основные права и свободы (гражданские, политические, экономические, социальные и культурные), их гарантии, обязанности). Для положения человека в обществе важен принцип равенства перед законом и судом. Равенство прав и свобод гарантируется государством независимо от пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Среди основ конституционного строя закреплен такой принцип правового положения личности, как полнота прав и свобод граждан. Все граждане обладают равными правами и свободами и несут равные обязанности. Иностранные граждане и лица без гражданства также пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором. Например, иностранцы не имеют избирательного права, не могут занимать определенные должности и т. д. Правами, свободами и обязанностями в полном объеме обладают только граждане РФ. Неотчуждаемость основных прав и свобод и запрет на их незаконное ограничение. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Конституция РФ предусматривает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина в гос. и общественных интересах, но только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Гражданство РФ. Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении прав и свобод человека. В Конституции РФ закреплен принцип единого гражданства, согласно которому граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики в ее составе, являются одновременно гражданами этой республики. Конституционный принцип равного гражданства означает, что оно является равным независимо от основания его приобретения. Основания приобретения гражданства РФ: 1) в результате признания гражданства Российской Федерации; 2) по рождению; 3) в порядке регистрации; 4) в результате приема в гражданство; 5) в результате восстановления в гражданстве; 6) путем выбора гражданства (оптации) при изменении государственной принадлежности. Правовой статус Президента РФ. Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Статус Президента определяется в четвёртой главе Конституции. Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, её независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Президент определяет основные направления внутренней политики. Президент определяет основные направления внешней политики. Президент является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами. Президент решает вопросы гражданства Российской Федерации, награждает государственными наградами, осуществляет помилование. 7. Понятие, структура, формирование и полномочия Федерального собрания РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации — парламент Российской Федерации, представительный и законодательный орган государственной власти России. Статус Федерального Собрания определён в главе 5 Конституции России. Функции и полномочия Федерального Собрания распределены между двумя палатами — Государственной думой ("нижняя" палата Федерального Собрания Российской Федерации) и Советом Федерации ("верхняя" палата Федерального Собрания Российской Федерации). Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. Палаты заседают в различных зданиях, но могут собираться совместно для заслушивания посланий президента Российской Федерации[2]. Федеральное Собрание состоит из двух палат: Государственной думы и Совета Федерации. Состав палат, как и принципы их комплектования, различен. Государственная дума состоит из 450 депутатов, а в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта России: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти (в Российской Федерации 85 субъектов, следовательно, 170 членов Совета Федерации). При этом, одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной думы. Согласно новой редакции ст. 95 Конституции России, в Совет Федерации входят теперь и представители Российской Федерации, назначаемые президентом, число которых составляет не более 30 человек.[3]. Государственная дума избирается на конституционно установленный срок — 5 лет, а Совет Федерации установленного срока своей легислатуры не имеет, но при этом члены Совета Федерации — представители от субъектов Российской Федерации наделяется полномочиями на срок полномочий соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации[4]. Как порядок формирования Совета Федерации, так и порядок выборов депутатов Государственной думы устанавливается федеральными законами. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Статья 95 1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. 2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. 3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Статья 96 1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральными законами. Статья 97 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Статья 98 1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания. Статья 99 1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока. 3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат. 4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. Статья 100 1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. 2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. 3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств. Статья 101 1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей. 2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. 4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности. 5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом. Статья 107 1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. 2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его. 3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании отдельных положений статьи 107 Статья 108 1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации. 2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию. Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Статья 109 1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации. 2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение года после ее избрания. 4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации. 5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации. 8. Понятие и этапы законодательного процесса в РФ. Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу законов, начиная от внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона, — в России проходит следующие стадии: законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и Высшему Арбитражному Судам по вопросам их ведения; рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом; принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы принимаются Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные конституционные законы (о референдуме, чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России нового субъекта и т.д.) принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы в пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации; одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается на подпись Президенту РФ. который должен подписать или отклонить закон (наложить вето) в двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в специальных изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»). 9. Порядок формирования, полномочия и основания отставки Правительства РФ. законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и Высшему Арбитражному Судам по вопросам их ведения; рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом; принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы принимаются Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные конституционные законы (о референдуме, чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России нового субъекта и т.д.) принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы в пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации; одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается на подпись Президенту РФ. который должен подписать или отклонить закон (наложить вето) в двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в специальных изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»). 10. Основные характеристики судебной власти в Российской Федерации. Судебная власть — это ветвь государственной власти в Российской Федерации (наряду с законодательной и исполнительной), основная функция которой заключается в отправлении правосудия судами в лице судей, и привлекаемых в установленном законом порядке присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе осуществлять правосудие. Правосудие — это деятельность суда по надлежащему рассмотрению и разрешению в порядке конституционного, гражданского, уголовного, административного судопроизводства юридических вопросов (дел) и применению на основе закона государственного принуждения в целях обеспечения законности и правопорядка. Главное предназначение судебной власти — обеспечение права граждан на судебную защиту. Известный английский правовой принцип: «право есть там, где есть защита», отображает самое существо деятельности судов и их место в системе государственной власти любой страны. Конституции РФ и Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (далее — ФКЗ «О судебной системе РФ») закреплены принципы функционирования судебной власти, которые призваны создать необходимую правовую основу для реализации этого высокого предназначения судебной власти: 1) осуществление правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ, ст. 4 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 2) независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и Федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ, ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 3) законность, выражающаяся в том, что суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом (ч. 2 ст. 120 Конституции РФ, ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 4) обязательность судебных постановлений (ст. 6 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 5) состязательность процесса и равноправие сторон в судебном процессе (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ); 6) равенство всех перед законом и судом (ст. 7 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 7) участие граждан в осуществлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, ст. 8 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 8) гласность судебного разбирательства (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ; ст. 9 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 9) презумпция невиновности (ст. 49 Конституции РФ); 10) невозможность повторного осуждения за одно и то же преступление (ст. 50 Конституции РФ); 11) принцип национального языка судопроизводства (ст. 10 ФКЗ «О судебной системе РФ»). В соответствии со ст. 124 Конституции РФ финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. Судебная система РФ устанавливается Конституций РФ и федеральным конституционным законом, а создание чрезвычайных судов не допускается (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). Все судебные органы, действующие в Российской Федерации, могут быть объединены понятием судебной система. Под судебной системой принято понимать совокупность судов, построенную в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.  11. Понятие и значение местного самоуправления в Российской Федерации. Местное самоуправление, Местный орган власти — организация (орган) деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории[1], того или иного государства (края, страны, региона), федерации или конфедерации. Более широкое понятие местного самоуправления подразумевает право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения[2]. Территориально местное самоуправление осуществляется в основном через муниципалитеты. В современном мире большое распространение получили те системы местного самоуправления, классификация которых основана на складывании отношений между местным самоуправлением и центральными властями. Так, распространение получили следующие модели местного самоуправления: англосаксонская (классическая) модель, континентальная, смешанная и советская модель[3]. 1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. |