Анатомия человека. ОРГМУ. Контрольная работа_СДИП_118-2_Алякина А.Н.. Контрольная работа по дисциплине анатомия человека для подготовки специальности

Скачать 1 Mb. Скачать 1 Mb.

|

|

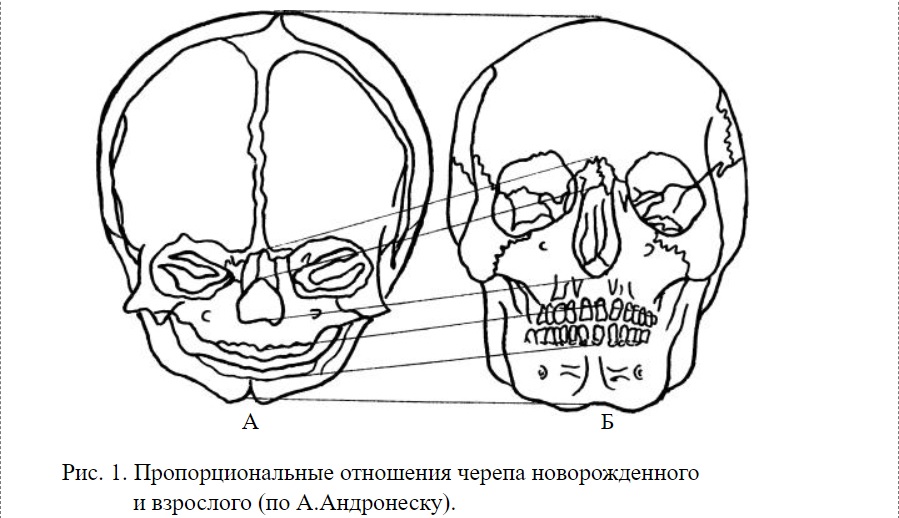

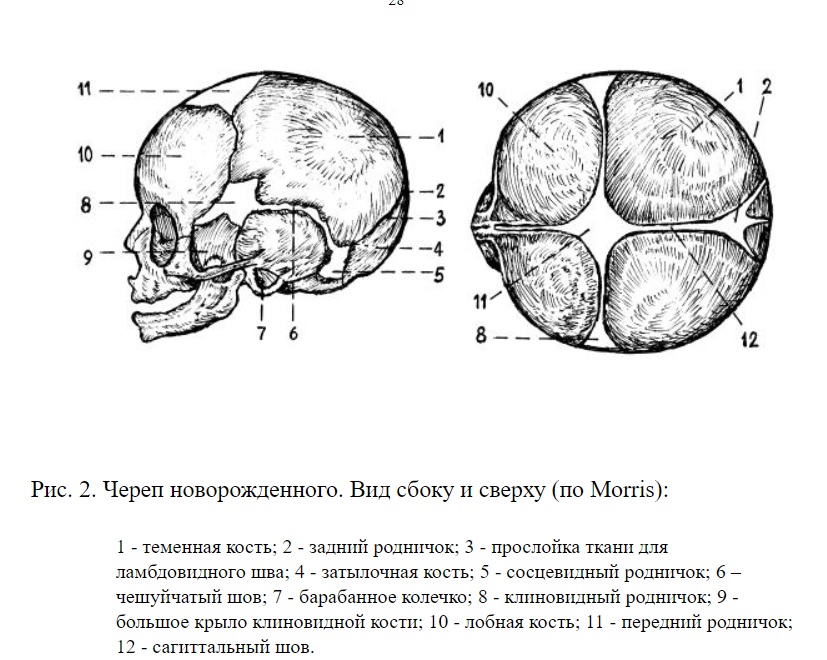

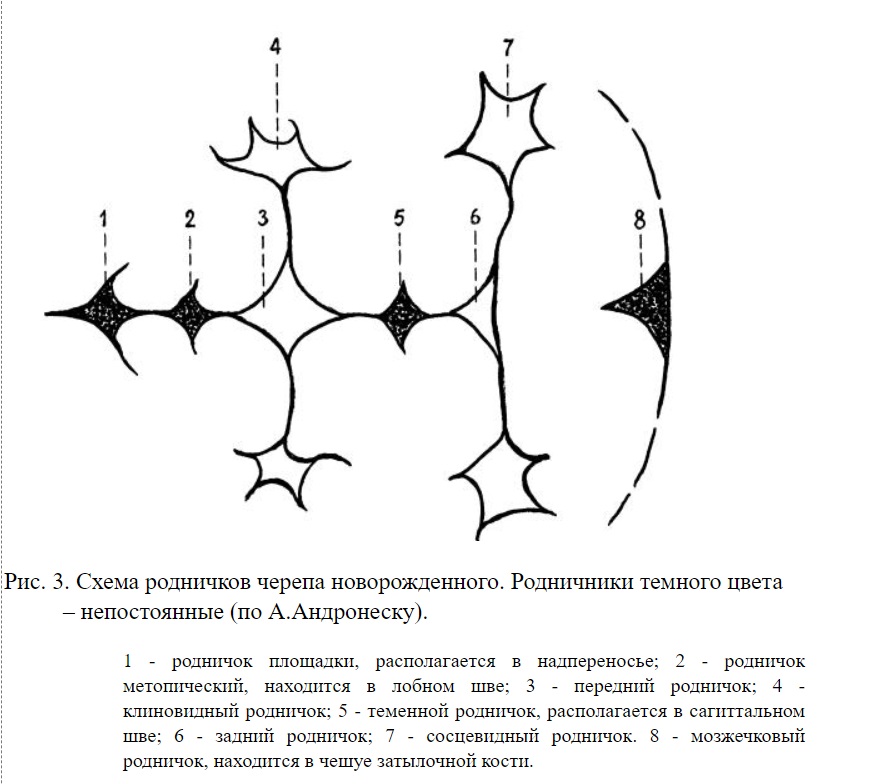

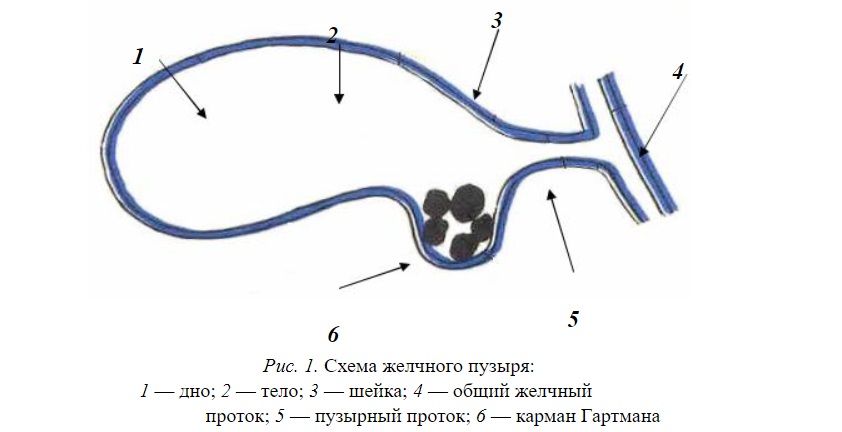

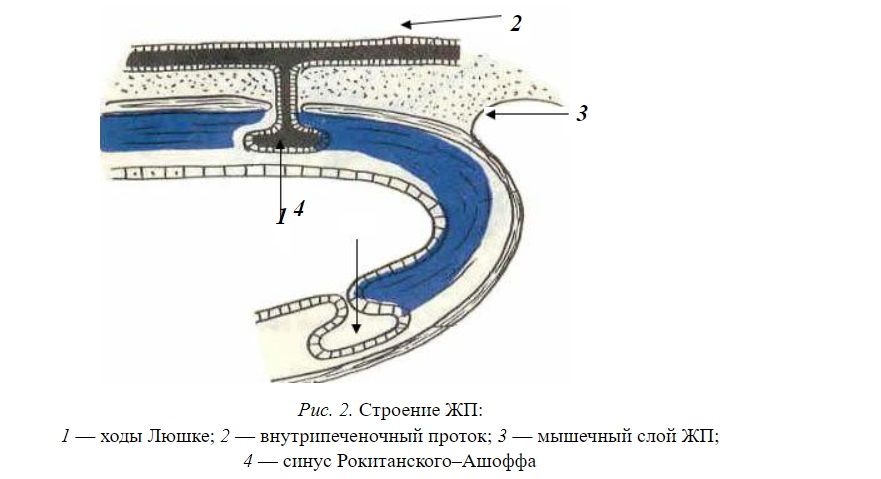

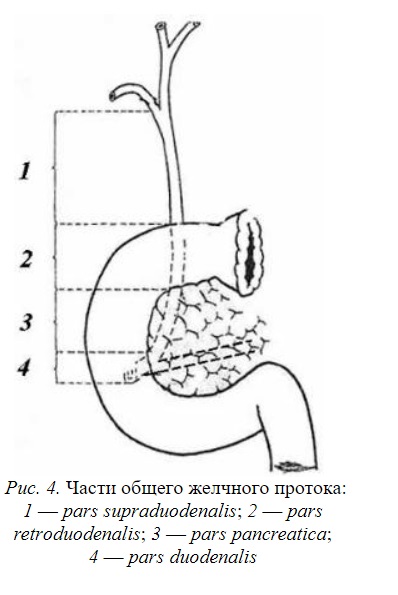

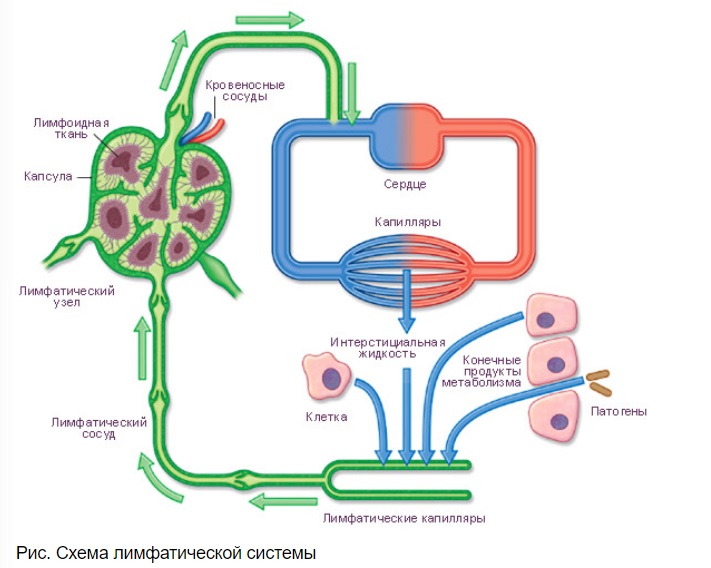

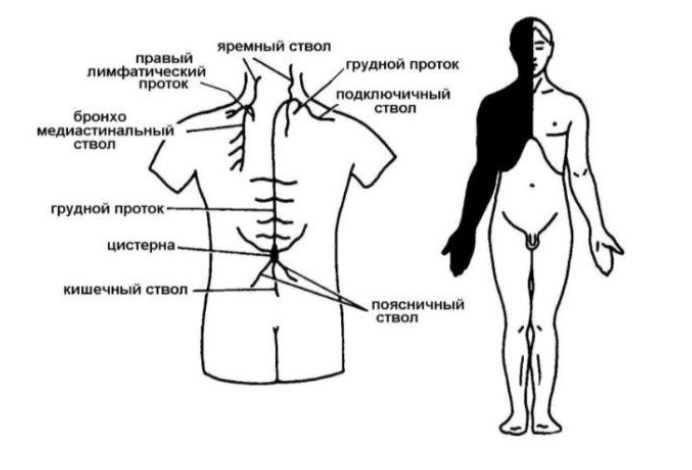

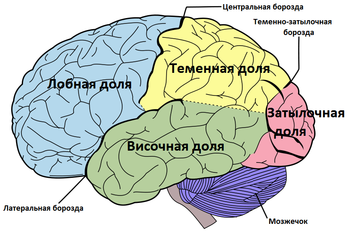

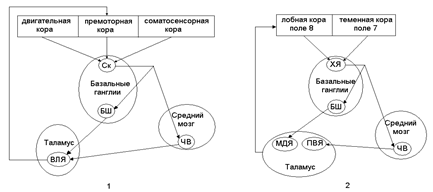

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.03.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВР Вариант № (636) Исполнитель: Алякина А.Н. Группа № 118-2 Сдип Проверил Щербаков С.М. Дата получения шифра варианта: 23.01.20 Дата сдачи контрольной 26.01.20 Оренбург- 2019/20 учебный год 9. Череп новорожденного, общая характеристика. Функциональное значение швов и родничков. Череп новорожденного имеет следующие характерные черты: 1) форма и размеры черепа, соотношение его частей значительно отличаются от черепа взрослого человека ( Рисунок 1); 2) число костей больше, чем у взрослого; 3) между костями крыши и основания черепа наблюдаются значительные прослойки перепончатой соединительной ткани и хряща. Череп новорожденного очень эластичен, так как многочисленные части костей соединены одна с другой прослойками соединительной ткани. Череп новорожденного имеет долихоцефалическую форму. Окружность головы составляет 34 см., объем у мальчиков - 375-380 см. куб., у девочек - 350-360 см. куб. Череп новорожденного имеет следующие характерные черты: форма и размеры черепа, соотношение его частей значительно отличаются от черепа взрослого человека ( Рисунок 1); 2) число костей больше, чем у взрослого; 3) между костями крыши и основания черепа наблюдаются значительные прослойки перепончатой соединительной ткани и хряща.  Рисунок 1. Пропорциональные отношения черепа новорожденного и взрослого (по А. Андронеску.) Размеры черепа новорожденного: Расстояние между буграми теменных костей 9.5 см. Расстояние между наружными слуховыми проходами 8 см. Затылочно-лобный размер 11,5 см. Затылочно-подбородочный размер 13 см. При рассмотрении черепа новорожденного спереди ( Рисунок 1) отмечается значительное развитие в мозговой части черепа по сравнению с лицевой, что составляет 65% длины головы. Лицевой череп короткий и широкий, в нем хорошо развиты глазницы. Это обусловлено тем, что глазное яблоко и вспомогательный аппарат глаза хорошо развиты и подготовлены для восприятия световых раздражений. Верхняя челюсть, имеющая зачаток воздухоносной пазухи и лишенная альвеолярного отростка, малых размеров. Это в свою очередь оказывает влияние на размеры полости носа и носоглотки, которые представлены в виде узкой щели. Только с включением акта сосания и дыхания увеличивается функция мышц, что вместе с пищей и воздухом оказывает формообразующее влияние на кости черепа. Черепно-мозговые полости заметно отличаются от полостей черепа взрослого. Костная ткань наружного слухового прохода отсутствует, и барабанная полость со слуховыми косточками, заключенными в соединительную ткань, находятся под кожей. Глазница имеет форму треугольной пирамиды, вход округлый, диаметр его 25-27 мм (у взрослого 35-40 мм). Верхняя и нижняя глазничные щели широко открыты. Между костями, образующими глазницу, располагаются заметные прослойки соединительной ткани. Ввиду плохого развития глазничной пластинки решетчатой кости медиальная стенка выражена слабо. Полость носа представлена щелью высотой 18 мм и шириной 7 мм на уровне нижнего носового хода, на уровне верхнего - ширина 3 мм (у взрослого соответственно 54, 15 и 10 мм). Со средним носовым ходом сообщается зачаток воздухоносной пазухи верхней челюсти. Другие пазухи и ячейки решетчатой кости отсутствуют. Крылонебная ямка выражена хорошо, имеет сообщение с пятью широкими каналами. Височная ямка ограничена с медиальной стороны чешуей височной кости и большим крылом клиновидной кости. Глубина ямки на уровне скулового отростка 12 мм, у взрослого в 2 раза больше, хотя другие размеры черепа взрослого превосходят размеры черепа новорожденного в несколько раз. Это косвенно свидетельствует о том, что в височной ямке располагаются крупные и хорошо развитые жевательные мышцы. Многие кости черепа новорожденного, представленные у взрослого в виде одной кости, состоят из отдельных частей. Между отдельными костями и их частями наблюдаются большие прослойки перепончатой соединительной ткани и хряща, называемые родничками. Прослойки между костями на основании черепа заполнены хрящом.  Рисунок 2. Череп новорожденного У  новорожденного имеется шесть родничков (Рисунок 2). Снаружи они покрыты кожей и апоневрозом головы, со стороны полости черепа к ним прилегает твердая мозговая оболочка. В области родничков ощущается пульсация артерий мозга и оболочек, почему эти участки и называются пульсирующими, фонтанирующими. 1.Передний родничок (fonticulus anterior) непарный, обычно ромбовидной формы, размером 3,5 х 2,5 см. Ограничен чешуей лобной кости и двумя теменными костями. Замещается костью к концу 2-го года жизни. 2.Задний родничок (fonticulus posterior) непарный, находится между чешуей затылочной кости и углами теменных костей, имеет треугольную форму с длинником в 1 см. Окончательное закрытие наблюдается к концу 2-го месяца после рождения. 3. Клиновидный родничок (fonticulus sphenoidalis) парный, неправильной прямоугольной формы, размером 0,8 х 1,2 см. Ограничен краем переднего нижнего угла теменной кости, чешуей лобной и височной костей, большим крылом клиновидной кости. 4. Сосцевидный родничок (fonticulus mastoideus) парный, несколько меньше предыдущего. В отличие от других родничков закрыт хрящом. Он располагается между нижним задним углом теменной кости, чешуей височной и затылочной костей. Клиновидный и сосцевидный роднички закрываются на 3-м месяце после рождения. Встречаются еще дополнительные роднички, которые закрываются в первые дни после рождения (Рисунок 3).   Рисунок 3. Схема родничков черепа новорожденного. По форме швы черепа подразделяются на: 1.Зубчатый шов (sutura serrata): на одной кости имеются углубления, а со стороны второй кости - выступы, заполняющие эти углубления; такой шов наиболее прочный; 2.Чешуйчатый шов (sutura squamosa): края двух костей накладываются друг на друга; 3.Плоский шов (sutura plana): соприкасающиеся поверхности кости ровные или слегка волнистые. Все швы заполнены волокнистой соединительной тканью. По местоположению в черепе различают следующие швы: 1.Сагиттальный шов (sutura sagittalis) у ребенка по сравнению с взрослыми длиннее, так как начинается от лобно-носового шва и достигает верхнего угла чешуи затылочной кости. 2.Передняя часть шва, соединяющая половины лобной кости, называется метопическим швом (sutura metopica) и закрывается к 5 годам, а задняя часть сагиттального шва остается. 3.Венечный шов (sutura coronalis) проходит справа налево во фронтальной плоскости на стыке лобной и теменных костей. 4.Ламбдовидный шов (sutura lambdoidea) располагается во фронтальной плоскости на месте соединения затылочной чешуи и теменных костей. Раннее закрытие этих трех швов приводит к формированию конической формы головы. 5.Чешуйчатый шов (sutura squamosa) формируется при соединении чешуи височной и теменной костей, когда край одной кости накладывается на другую. Соединение костей лицевого черепа друг с другом и с мозговым черепом (за исключением соединения нижней челюсти с височной костью) происходит за счет плоского шва, где края соприкасающихся костей ровные или слегка волнистые. Названия швов, имеющих плоскую форму, составляются из названия костей их образующих, например: лобно-верхнечелюстной шов (sutura frontomaxillaris), височно-скуловой шов (sutura temporozygomatica) и т.д. Соединения небных отростков верхней челюсти называется sutura palatina mediana, а соединение горизонтальных пластинок небных костей с небными отростками костей верхней челюсти - sutura palatina transversa. 32. Желчевыводящие пути: сложение, место открытия в 12-перстной кишке, желчный пузырь: внешнее строение, функция Желчный пузырь (vesica fellea) представляет собой тонкостенный мешковидный орган объемом 40—70 мл, обеспечивающий накопление и концентрирование желчи.Желчный пузырь имеет грушевидную форму (Рисунок 4), располагается на висцеральной поверхности печени в соответствующей ямке (fossa vesicae felleae), отделяющей передний отдел правой доли печени от квадратной. ЖП покрыт брюшиной, как правило, с трех сторон (мезоперитониально). Значительно реже имеет место внутрипеченочное (экстраперитониальное) и интраперитониальное его расположение. Анатомически в ЖП различают дно (fundus vesicae felleae), широкую часть — тело (corpus vesicae felleae) и узкую — шейку (collum vesicae felleae). Длина ЖП варьируется в пределах от 8 до 14 см, ширина составляет 3–5 см, емкость достигает 60–100 мл. В ЖП перед переходом его в пузырный проток имеется своеобразное выпячивание стенки в виде кармана (карман Гартмана), располагающегося ниже всей остальной полости пузыря. Рисунок 4. Схема желчного пузыря. 1 - дно; 2 - тело; 3 - шейка; 4 - общий желчный проток; 5 - пузырный проток; 6 - карман Гартмана.  Стенка желчного пузыря состоит из слизистой оболочки (tunica mucosa vesicae felleae), мышечного (tunica muscularis vesicae felleae), субсерозного (tela subserosa vesicae felleae) и серозного (tunica serosa vesicae felleae) слоев. Слизистая оболочка представлена большим числом спиральных складок, выстлана однослойным призматическим каемчатым эпителием и обладает хорошей резорбционной способностью. Она достаточно чувствительна к различным экстремальным явлениям в организме, что морфологически проявляется ее набуханием и десквамацией. Мышечный слой состоит из пучков мышечных волокон, идущих в продольном и циркулярном направлениях. Между ними могут быть щели, посредством которых слизистая оболочка может непосредственно срастаться с серозной (синусы Рокитанского–Ашоффа). Эти синусы играют важную роль в патогенезе развития желчного перитонита без перфорации желчного пузыря: при перерастяжении ЖП желчь просачивается через слизистую и серозные оболочки непосредственно в брюшную полость. На верхней поверхности ЖП могут находится ходы Люшке (Рисунок 5). Они начинаются от мелких внутрипеченочных протоков печени и доходят до слизистой оболочки. При холецистэктомии эти ходы зияют и обусловливают истечение желчи в свободную брюшную полость, что, как правило, вызывает необходимость дренирования этой полости и ложа ЖП. Рисунок 5. Строение желчного пузыря. 1 - ходы Люшке; 2 - внутрипеченочный проток; 3 - мышечный слой; 4 - синус Рокитанского - Ашоффа  Шейка ЖП переходит в пузырный проток (ductus cysticus), который соединяется обычно под острым углом c общим печеночным протоком (ductus hepaticus communis), вследствие чего образуется общий желчный проток (ductus choledochus). Складки слизистой оболочки в пузырном протоке располагаются вдоль тока желчи, что затрудняет ее ретроградный путь продвижения (подобие клапана). Д  иаметрductus cysticus составляет 3 мм, ductus hepaticus communis — иаметрductus cysticus составляет 3 мм, ductus hepaticus communis — Рисунок 6.Части общего желчного протока. 1 - pars supraduodenalis; 2 - pars retroduodenalis; 3 - pars pancreatica; 4 - pars duodenalis 4–5 мм, а ductus choledochus — 6–8 мм. Общий желчный проток в длину составляет в среднем 6–8 см. Он проходит вдоль правого края печеночнодвенадцатиперстной связки. Рядом с ним располагается печеночная артерия, а между ними и сзади — воротная вена. Ductus choledochus (Рисунок 6) состоит из четырех отделов: pars supraduodenalis (от начала до 12-перстной кишки), pars retrоduodenalis (позади горизонтальной части кишки), pars pancreatica (в толще поджелудочной железы), pars duodenalis (в стенке кишки). Общий желчный проток в последнем отделе, как правило, соединяется с панкреатическим протоком и впадает в общую полость — печеночноподжелудочную ампулу (ampulla hepatopancreatica), которая открывается на вершине большого сосочка (papilla duodeni major) 12-перстной кишки. Данный сосочек (Фатеров сосок) располагается преимущественно на медиальной стенке середины нисходящей части duodenum. Перед печеночно-двенадцатиперстной ампулой происходит утолщение мышечного слоя ductus choledochus и образуется сфинктер общего желчного протока — m. sphincter ductus choledochi (сфинктер Одди). 69. Схема-обзор лимфатической системы. Строение и функция грудного лимфатического протока.  Рисунок 7. Схема - обзор лимфатической системы Л  имфатическая система — сеть капилляров, сосудов и узлов, по которым в организме передвигается лимфа. (Рисунок 7) Лимфатические капилляры замкнуты с одного конца, т.е. слепо заканчиваются в тканях. Лимфатические сосуды среднего и крупного диаметра, подобно венам, имеют клапаны. По их ходу расположены лимфатические узлы — «фильтры», задерживающие вирусы, микроорганизмы и наиболее крупные частицы, находящиеся в лимфе. имфатическая система — сеть капилляров, сосудов и узлов, по которым в организме передвигается лимфа. (Рисунок 7) Лимфатические капилляры замкнуты с одного конца, т.е. слепо заканчиваются в тканях. Лимфатические сосуды среднего и крупного диаметра, подобно венам, имеют клапаны. По их ходу расположены лимфатические узлы — «фильтры», задерживающие вирусы, микроорганизмы и наиболее крупные частицы, находящиеся в лимфе. Рисунок 8. Строение и функция грудного лимфатического протока Г  рудной проток (ductus thoracicus) образуется в забрюшинной жировой клетчатке, которая локализуется в полости живота с 12 торакального и до 2 позвонка поясничного отдела посредством объединения правого люмбального протока с левым. Имеет длину 30-45 см. рудной проток (ductus thoracicus) образуется в забрюшинной жировой клетчатке, которая локализуется в полости живота с 12 торакального и до 2 позвонка поясничного отдела посредством объединения правого люмбального протока с левым. Имеет длину 30-45 см. Вышеуказанные стволы формируются вследствие слияния лимфососудов от право- и левосторонних узлов, локализованных в области поясницы, и к ним присоединяются более мелкие – тонкокишечные стволы, которые, являются выводными трактами многих лимфоузлов брюшной полости (брыжеечных, селезёночных и т.д.). Выделяют три основные части грудного лимфопротока (Рисунок 8): Брюшная. Грудная. Шейная. Брюшинный отдел– это начальный уровень грудного протока лимфосистемы. Более, чем в 70% случаев в этой области имеется разнообразная по форме дилатация (в виде ампулы, конуса или веретеновидная). Данное расширение иначе называется цистерной, стенки которой спаяны с ножкой диафрагмальной мышцы справа. Поэтому в момент дыхательного акта диафрагма сдавливает проток и способствует продвижению по нему лимфатической жидкости. В оставшихся случаях брюшинная часть представлена сплетением сетевидной формы, которое образовывается из выводных сосудов лимфоузлов чревного ствола, области поясницы и брыжейки. Далее, пройдя аортальное отверстие диафрагмальной мышцы, большой лимфатический проток попадает в полость груди. А именно в область дорсального средостения. Здесь он локализуется кпереди от позвоночного столба, окруженный непарной веной, средним отделом аорты и задней стенкой пищевода. Грудной отдел протока имеет самую большую протяженность. Беря своё начало в области отверстия для аорты в диафрагме, данный сосуд-коллектор направляется к верхней части грудной клетки, где превращается в шейный отдел. На уровне 6 или 7 торакального позвонка грудной отдел протока отклоняется в левую сторону. Выше – в области 3 позвонка огибает пищеводную трубки. После чего следует вверх сзади от общей левой сонной и подключичной артерий. В области медиастинальной полости лимфопроток располагается между плевральной поверхностью левого лёгкого, позвоночником и пищеводом. Верхний участок имеет дугообразное искривление в области последних позвонков шейного отдела позвоночника, где огибает плевральный купол. После чего грудной лимфатический проток впадает в левостороннее венозное сочленение. В 60% случаев здесь лимфопроток имеет расширение или несколько ветвей, которые аналогично входят в терминальные отделы вен. Правый лимфатический проток представлен коротким (10-13 мм) сосудом-коллектором, который депонирует лимфу от правосторонних лимфостволов (бронхомедиастинальный, яремные, а также подключичные). Правосторонний бронхомедиастинальный ствол имеется в 70% случаев и внедряется в правый яремный ствол. Яремные стволики начинаются от выводных сосудов глубоких лимфоузлов шеи и представлены единичными либо множественными маленькими сосудами. Правый яремный ствол в 75% внедряется в правосторонний венный синус либо яремную вену и реже – в сам главный лимфопроток. Левый попадает в сосудистое сочленение слева, яремную вену с аналогичной стороны или сразу в верхний отдел грудного протока. Лево- и правосторонние подключичные лимфостволы сформировываются из выводящих сосудов подмышечных и верхушечных лимфоузлов. Оба эти ствола следуют к аналогичным венным углам одним либо множественными сосудами. Правосторонний подключичный ствол лимфосистемы внедряется в венный угол со своей стороны либо в правый лимфопроток. Левый же в отдельных случаях впадает в терминальный отдел грудного протока. Функции лимфопротокаПринятие межтканевой жидкости (лимфы), которая оттекает из внутренних органов (нижние конечности, левая область грудной клетки, органы и структуры малого таза и полости живота) и левых отделов туловища. Транспорт белков, аминокислот в венозное русло. Перенос жиров из лимфососудов кишечника в общий кровоток. Фильтр и очищение лимфы. Дифференцировка B-лимфоцитов, которые выполняют иммунную функцию. 89. Полушарие головного мозга, схема-строение. Анатомо-функциональная характеристика базальных ядер.  Рисунок 9. Полушарие головного мозга Г  оловной мозг позвоночных разделён бороздой на два больших полушария (Hemisphaerium cerebri) (Рисунок 9): левое и правое. Внешний слой серого вещества полушарий — это кора мозга, поддерживаемая внутренним слоем белого вещества. Два полушария соединены между собой комиссурами – поперечными пучками нервных волокон. Главной из этих комиссур является толстая пластина мозолистого тела; она простирается спереди назад на 8 см и состоит из 200-250 млн. нервных волокон, идущих из одного полушария в другое. Меньшие соединения, включая переднюю и заднюю комиссуры, а также свод мозга, передают информацию между двумя полушариями для координации локализованных функций. В каждом полушарии различают наиболее выступающие спереди, сзади и в стороны участки, получившие название полюсов: лобный полюс (polus frontalis), затылочный полюс (polus occipitalis) и височный полюс (polus temporalis). оловной мозг позвоночных разделён бороздой на два больших полушария (Hemisphaerium cerebri) (Рисунок 9): левое и правое. Внешний слой серого вещества полушарий — это кора мозга, поддерживаемая внутренним слоем белого вещества. Два полушария соединены между собой комиссурами – поперечными пучками нервных волокон. Главной из этих комиссур является толстая пластина мозолистого тела; она простирается спереди назад на 8 см и состоит из 200-250 млн. нервных волокон, идущих из одного полушария в другое. Меньшие соединения, включая переднюю и заднюю комиссуры, а также свод мозга, передают информацию между двумя полушариями для координации локализованных функций. В каждом полушарии различают наиболее выступающие спереди, сзади и в стороны участки, получившие название полюсов: лобный полюс (polus frontalis), затылочный полюс (polus occipitalis) и височный полюс (polus temporalis).В общем полушария являются зеркальным отражением друг друга с едва различимыми различиями, и правая сторона вынесена вперёд. На микроскопическом уровне цитоархитектура коры головного мозга показывает функции клеток, количество нейротрансмиттеров и подтипов рецепторов. Базальные ядра— скопления серого вещества в толще больших полушарий головного мозга, участвующие в коррекции программы сложного двигательного акта и формировании эмоционально-аффективных реакций.  Рисунок 10. Базальные ядра больших полушарий Н  ередко эти ядра называют подкоркой. Включают в себя 3 парных образования (Рисунок 10). К ним относятся: хвостатое ядро (nucleus caudatus), чечевицеобразное ядро (nucleus lentiformis, s. nucleus lenticularis), ограда (claustrum) и миндалевидное тело (corpus amygdaloideum). К Б. я. относят также базальный комплекс ядер, расположенный между передним продырявленным веществом (substantia perforata anterior) и передней частью бледного шара (globus pallidus), принадлежащий септальной области. ередко эти ядра называют подкоркой. Включают в себя 3 парных образования (Рисунок 10). К ним относятся: хвостатое ядро (nucleus caudatus), чечевицеобразное ядро (nucleus lentiformis, s. nucleus lenticularis), ограда (claustrum) и миндалевидное тело (corpus amygdaloideum). К Б. я. относят также базальный комплекс ядер, расположенный между передним продырявленным веществом (substantia perforata anterior) и передней частью бледного шара (globus pallidus), принадлежащий септальной области.Установлены внутренние связи между базальными ганглиями. За их счет компоненты базальных ганглиев тесно взаимодействуют и образуют единую стриопаллидарную систему. Кроме того, базальные ганглии имеют многочисленные афферентные и эфферентные связи с другими структурами мозга. А  фферентные связи поступают (Рисунок 11) в базальные ядра от всех областей коры прямо и через таламус, от неспецифических ядер таламуса, от черного вещества. фферентные связи поступают (Рисунок 11) в базальные ядра от всех областей коры прямо и через таламус, от неспецифических ядер таламуса, от черного вещества. Рисунок 11. Схема основных афферентных и эфферентных связей базальных ядер: ЧВ – Черное вещество; ВЯ – вентральные ядра; ИЛЯ – интраламинарное ядро; «+» - возбуждающие и «-» - тормозные влияния Имеются три эфферентных выхода: 1. от полосатого тела тормозящие пути идут к бледному шару, от бледного шара к двигательным ядрам таламуса и от них к двигательной коре; 2. часть эфферентных волокон из бледного шара и полосатого тела идет к ретикулярной формации и красному ядру ствола мозга и далее в спинной мозг, а также через нижнюю оливу в мозжечок; 3. от полосатого тела тормозящие пути идут также к черному веществу и далее к ядрам таламуса.  Рисунок 12. Схема функциональных петель, проходящих через базальные ганглии ( по Р. Шмидту, 1996г., с изменениями). 1 – скелетно – моторная петля; 2 – глазодвигательная петля; Ск – скорлупа; БШ - бледный шар; ЧВ – черное вещество; ВЛЯ – вентролатеральное ядро; ХЯ – хвостатое ядро; МДЯ - медиодорсальное ядро; ПВЯ – переднее вентральное ядро.  В последнее время было выявлено, что связи базальных ганглий образуют параллельные функциональные петли (Рисунок 12): скелетно-моторную и глазодвигательную петли. В последнее время было выявлено, что связи базальных ганглий образуют параллельные функциональные петли (Рисунок 12): скелетно-моторную и глазодвигательную петли.Скелетно-моторная петля служит для регуляции таких параметров движения как амплитуда, сила и направление. Она соединяет премоторную, двигательную и соматосенсорную области коры со скорлупой базальных ядер, далее импульсация идет в бледный шар и черное вещество среднего мозга и через двигательное ядро (вентролатеральное ядро) таламуса возвращается в премоторную кору. Глазодвигательная петля участвует в регуляции движений глаз (например, скачкообразных движений глаз – саккад). Она соединяет области коры, контролирующие направление взгляда (поле 8 лобной коры и поле 7 теменной коры), с хвостатым ядром. Оттуда импульсы поступают в бледный шар и черное вещество из которых она поступает в ассоциативное медиадорсальное и переднее релейное вентральное ядро таламуса и возвращается в лобное глазодвигательное поле 8. Функции базальных ядер. Основными функциями базальных ядер являются: 1. Регуляция двигательной активности. Важную роль базальные ядра играют при переходе от замысла движения (фазы подготовки к движению) к выбранной программе действия (фазе выполнения). 2. Участие в интеграции (объединении) тонических рефлексов и в обеспечении позы. 3. Участие, наряду с мозжечком, в выработке сложных двигательных программ. 4. Участие в контроле таких параметров движения как сила, амплитуда, скорость и направление движения. Функции полосатого тела. Полосатое тело состоит из более крупных нейронов с длинными отростками, которые выходят за пределы стриапаллидарной системы. Полосатое тело участвует в регуляции мышечного тонуса, уменьшая его, а также в организации и регуляции движений. Стимуляция полосатого тела вызывает: - простые двигательные реакции; - торможение активности коры, подкорковых образований, безусловных и условных рефлексов; - торможение поведенческих реакций (пищедобывательной и ориентировочной). Полосатое тело оказывает на бледный шар тормозящее влияние (медиатор ГАМК), снижая активность бледного шара, и тем самым, снижая двигательную активность. Полосатое тело имеет двухсторонние связи с черным веществом среднего мозга. Нейроны полосатого тела оказывают тормозное влияние (медиатор ГАМК) на нейроны черного вещества. Нейроны черного вещества секретируют медиатор дофамин, который посредством аксонного транспорта поступает к базальным ганглиям. Между полосатым телом и таламусом также имеются двухсторонние связи. Через черное вещество полосатое тело оказывает на таламус тормозящее влияние и получает возбуждающие афферентные импульсы от субталамического ядра. На двигательную кору полосатое тело также оказывает тормозное влияние, сдерживая ненужную в данный момент степень свободы движения, и тем самым обеспечивая четкость и направленность двигательных реакций. Функции бледного шара. Бледный шар оказывает модулирующее влияние на двигательную кору, мозжечок, ретикулярную формацию и красное ядро. Его функцией является провоцирование ориентировочной реакции, движения конечностей, активация пищевого поведения (жевание, глотание). Ограда – функция мало изучена. Имеет двухсторонние связи с лобной, затылочной, височной корой, обонятельной луковицей, таламусом и другими базальными ядрами. При раздражении ограды вызываются моторные реакции со стороны пищеварительного тракта (жевание, глотание, рвотные движения), ориентировочные реакции. Список используемой литературы: Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебник : в 2-х т. / М. Р. Сапин [и др.] ; ред. М. Р. Сапин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебник : в 2-х т. / М. Р. Сапин [и др.] ; ред. М. Р. Сапин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. Борзяк Э.И., Анатомия человека. Фотографический атлас. В 3 т. Том 2. Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова ; под ред. Э. И. Борзяка. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. |