Инженерная геодезия. Контрольная по инженерной геодезии. Контрольная работа по дисциплине Инженерная геодезия

Скачать 219.55 Kb. Скачать 219.55 Kb.

|

|

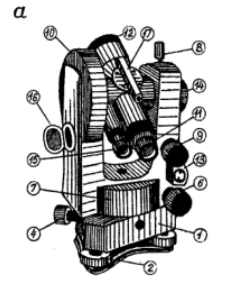

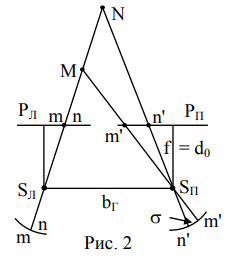

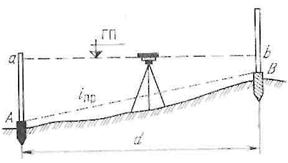

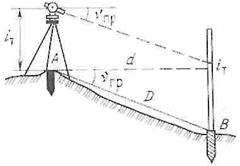

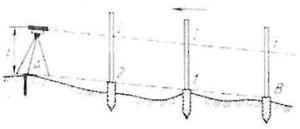

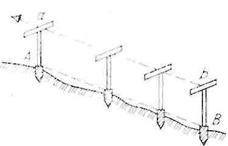

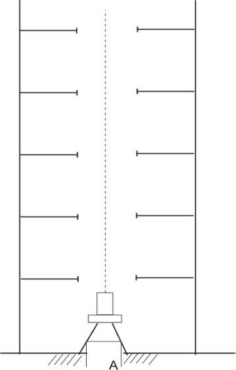

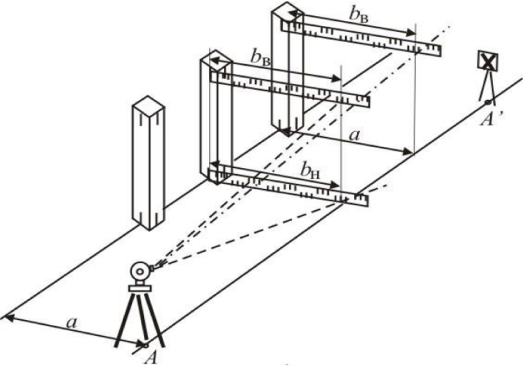

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ БНТУ «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА БНТУ» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Инженерная геодезия» Тема работы: Ответы на вопросы контрольной работы. № зачетной книжки № 16 Выполнил слушатель группы № 2155 А. А. Мальцев ф.и.о. Принял Вексин В. Н. Минск, 2021 Содержание: Высотные геодезические сети. (6)…………………………………………………3 Уклон и его определение по карте (16)…………………………………………..3 Последовательность работы при подготовке теодолита для наблюдения (26)..3 Вычисление превышения и отметки связующих точек при геометрическом нивелировании «из середины» (36)……………………………………………….5 Перенос изображения объекта с аэрофотоснимка на топографическую карту. Определение высоты объекта по стереопаре аэрофотоснимков (46)………….6 Построение на местности линии проектного уклона с помощью нивелира и теодолита (56)……………………………………………………………………….7 Выверка вертикальности колонн в процессе их монтажа (66)………………….8 Высотные геодезические сети. Геодезические сети подразделяются по назначению на плановые и высотные. Основное назначение высотных (нивелирных) сетей — задание с высокой точностью высот (отметок) пунктов земной поверхности, относительно которых в дальнейшем производятся высотные измерения. На всей территории нашей страны вычисление высот производится в нормальной системе высот от нуля Кронштадтского футштока. Эта система называется Балтийской. За нуль Кронштадтского футштока принята горизонтальная черта на медной пластине, которая укреплена на устое моста через обводный канал в Кронштадте. Нуль Кронштадтского футштока в качестве начала высот используется не только по исторической традиции в связи со сравнительно хорошей изученностью уровня Балтийского моря в районе футштока, небольшой скоростью современных вертикальных движений земной поверхности в этом районе, а также из-за незначительных изменений среднего уровня Балтийского моря во времени относительно нуля Кронштадтского футштока. Уклон и его определение по карте Уклон — показатель крутизны склона; отношение проекции линии на местности на вертикальную плоскость к проекции этой же линии на горизонтальную плоскость. Для определения величины и направления уклона местности в заданной точке рельефа необходимо через эту точку провести заложение – кратчайшее расстояние в плане между соседними горизонталями. Длина заложения измеряется с помощью масштабной линейки и по значению численного масштаба переводится в натуральный размер. Высота сечения рельефа для расчёта уклона принимается по номиналу. В случае, если на карте имеется масштаб заложений для углов наклона, то уклон можно пересчитать через угол наклона. Для определения направления уклона заложение представляется в виде вектора, ориентированного по направлению повышения рельефа. Через начало вектора проводится линия параллельная осевому меридиану. Угол, отсчитываемый от северного направления этой линии по ходу часовой стрелки до направления вектора – заложения и будет дирекционным углом уклона. Как правило, дирекционный угол уклона достаточно измерить геодезическим транспортиром. Последовательность работы при подготовке теодолита для наблюдения. Установить на штативе теодолит и закрепите его становым винтом. При этом закрепительные винты алидады 5 и трубы 8 должны быть ослаблены, а наводящие винты алидады 6, трубы 9 и лимба 4 установлены в среднее положение (рис.а).  Привести теодолит в рабочее положение. Для этого он должен быть центрирован над точкой, закрепленной на местности, а основная ось вращения ОО приведена в отвесное положение. Центрирование выполните с помощью нитяного отвеса, подвешиваемого на крючок станового винта, либо путем визирования зрительной трубой, установленной вертикально. Основную ось вращения теодолита привести в отвесное положение с помощью подъёмных винтов и цилиндрического уровня. Для этого вначале установите уровень 13 (см. рис. а) по направлению двух любых подъёмных винтов 2 и, вращая эти винты в разные стороны, выведите пузырёк в нуль-пункт. Затем поверните верхнюю часть теодолита на 90° и, вращая только третий подъёмный винт, вновь выведите пузырёк в нуль-пункт. При необходимости все действия повторите. · добиться четкого изображения сетки нитей путём вращения окулярной трубочки 11; · навести трубу с помощью визирного приспособления 17 на точку и закрепить винты 5 и 8 алидады и трубы; · отфокусировать изображение точки вращением кремальеры 14; · наводящими винтами 6 и 9 алидады и трубы совместите перекрестие сетки с точкой визирования. Вычисление превышения и отметки связующих точек при геометрическом нивелировании «из середины». Основным способом геометрического нивелирования является нивелирование “из середины", где превышение определяют по формуле (1). Сущность геометрического нивелирования сводится к определению превышения точки В над точкой А горизонтальным лучом визирования, используя нивелир и рейки. Нивелир - геодезический прибор, у которого в момент отсчета по рейке визирная ось устанавливается в горизонтальное положение. Визирная ось зрительной трубы - это мнимая линия, соединяющая перекрестие нитей сетки и оптический центр объектива. Таким образом, в нивелире должна быть зрительная труба для точного визирования на рейку и уровень, обеспечивающий горизонтальное положение визирной оси. Пусть при наведении зрительной трубы на рейку, установленную в точке А, получим отсчет а, а при визировании на рейку в точке В - отсчет в ; тогда искомое превышение равно Формула 1 - h =а-в. Перенос изображения объекта с аэрофотоснимка на топографическую карту. Определение высоты объекта по стереопаре аэрофотоснимков. Аэрофотосъемкой называют комплекс работ, который выполняется для получения топографических планов и цифровых моделей местности на основе материалов фотографирования местности с летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, воздушных шаров). В полу специального самолета могут быть устро- ены люки для размещения: - топографических цифровых или аналоговых аэрофотокамер; - многоканальных сканирующих устройств, фиксирующих изображение в видимой части спектра и в инфракрасном диапазоне; - тепловизоров, обеспечивающих съемку в инфракрасных диапазонах полосами 3–5 и 8–13 мкм; - многоканальных спектрометров для выявления особенностей и состояния объектов по спектральным характеристикам их цветового отображения; • лазерных сканирующих систем. Для определения высоты объекта может использоваться стереопара аэрофотоснимков. Стереопара аэрофотоснимков – два снимка, полученные при фотографировании местности с двух точек фотографирования и имеющие между собой перекрытие не менее 55 %. Идеальная стереопара – пара, в которой оба снимка горизонтальны, сняты с одинаковой высоты и их оси абсцисс параллельны базису фотографирования. Применяют следующий метод определения высоты объекта по стереопаре аэрофотоснимков: Предположим, что из двух точек SЛ и SП (рис. 2), отстоящих друг от друга на расстоянии, равном глазному базису bГ, были получены снимки РЛ и РП фотокамерой с фокусным расстоянием f, равным расстоянию наилучшего зрения d0. Если эти снимки установить перед глазами человека в такие же положения, в которых они находились во время съёмки, то точки снимков, являющиеся изображениями точек (М, N) объекта, спроектируются на сетчатки глаз (m, n и m', n') человека так, как будто он наблюдает этот объект. Разные отстояния точек M и N вызывают взаимные смещения их изображений на снимках. Эти смещения (m'n') при рассматривании снимков преобразуются в физиологические параллаксы , по величине и знаку которых головной мозг строит объёмный образ сфотографированного объекта. Наблюдаемое объёмное изображение называют стереоскопической моделью или стереомоделью. Изображения точки объекта на левом и правом снимках называют соответственными точками. Например, изображения точки М - точки m и m', а изображения точки N - точки n и n'. Реальные условия получения снимков не соответствуют параметрам зрения человека. В результате стереомодель не будет подобна сфотографированному объекту. Её вертикальный масштаб 1:mB будет отличаться от горизонтального масштаба 1:m. Соотношение между масштабами определяется формулой: m 250 m f в . Например, при фокусном расстоянии фотокамеры f = 100 мм стереомодель будет вытянута вверх в 2,5 раза, а при f = 350 мм будет сжата в 0,7 раз. Изменение увеличения наблюдательной системы не изменяет этот коэффициент, т.к. оно одновременно изменяет как горизонтальный, так и вертикальный масштабы. В то же время вытягивание рельефа на стереомодели облегчает его восприятие, а также съёмку рельефа.  Построение на местности линии проектного уклона с помощью нивелира и теодолита. Решение данной задачи может быть выполнено с помощью нивелира или теодолита.  Пусть из точки Ав направлении АВтребуется разбить линию длиной d с заданным уклоном iПР. Пусть из точки Ав направлении АВтребуется разбить линию длиной d с заданным уклоном iПР.Отложив на местности проектное расстояние d,отмечают колышком точку Ви вычисляют ее проектную отметку HB=HA+iПРd Между точками АиВустанавливают нивелир и, взяв отсчет по рейке на точке А,находят горизонт прибора ГП=НА+а Затем вычисляют отсчет по рейке, который должен соответствовать проектному положению торца колышка в точке В, b=ГП-HB= НА+а-HB и выносят отметку точки В.Линия, соединяющая торцы колышков в точках Аи В,и будет линией с заданным уклоном.  При разбивке на местности линий со значительными уклонами inp или углами наклона υПР используют теодолит. Для этого в точке Аустанавливают теодолит, измеряют его высоту iпр и отмечают ее на рейке. От точки Аоткладывают наклонное расстояние D=d/cosυПР и отмечают полученную точку Вколышком. При разбивке на местности линий со значительными уклонами inp или углами наклона υПР используют теодолит. Для этого в точке Аустанавливают теодолит, измеряют его высоту iпр и отмечают ее на рейке. От точки Аоткладывают наклонное расстояние D=d/cosυПР и отмечают полученную точку Вколышком.Заранее определив МО вертикального круга, вычисляют отсчет при КЛ или КП, соответствующий проектному углу наклона υПР, и устанавливают на вертикальном круге теодолита. Затем на колышек в точке Вставят рейку и колышек забивают до тех пор, пока отсчет по рейке не станет равным высоте теодолита iт. При больших длинах линий с заданным уклоном в створе линии разбивают ряд промежуточных точек. Для точного определения по высоте положения промежуточных точек используют нивелир.  Нивелир устанавливают в точке Атак, чтобы один из подъемных винтов подставки был расположен но направлению АВ.Измеряют высоту прибора i и вращением подъемного винта устанавливают средний горизонтальный штрих сетки нитей на отсчет, равный i,по рейке в точке В.Последовательно перенося рейку в промежуточные точки 1и 2,забивают в них колышки так, чтобы отсчеты по рейке в этих точках равнялись высоте прибора i. Нивелир устанавливают в точке Атак, чтобы один из подъемных винтов подставки был расположен но направлению АВ.Измеряют высоту прибора i и вращением подъемного винта устанавливают средний горизонтальный штрих сетки нитей на отсчет, равный i,по рейке в точке В.Последовательно перенося рейку в промежуточные точки 1и 2,забивают в них колышки так, чтобы отсчеты по рейке в этих точках равнялись высоте прибора i.При больших уклонах вместо нивелира в точке Аустанавливают теодолит, трубе которого придают требуемый наклон.  При высотных разбивках для земляных работ детальное построение наклонной линии выполняют при помощи визирок, представляющих собой деревянные бруски с поперечной планкой; высота визирок должна быть одинаковой. Две постоянные визирки устанавливают в точках Аи В; наблюдатель визирует глазом по верхним обрезам планок этих визирок и получает визирный луч аb заданного уклона. Его помощник последовательно устанавливает третью, ходовую визирку на промежуточных точках и забивает в этих точках колья так, чтобы верхний обрез ходовой визирки совпадал с линией визирования. При высотных разбивках для земляных работ детальное построение наклонной линии выполняют при помощи визирок, представляющих собой деревянные бруски с поперечной планкой; высота визирок должна быть одинаковой. Две постоянные визирки устанавливают в точках Аи В; наблюдатель визирует глазом по верхним обрезам планок этих визирок и получает визирный луч аb заданного уклона. Его помощник последовательно устанавливает третью, ходовую визирку на промежуточных точках и забивает в этих точках колья так, чтобы верхний обрез ходовой визирки совпадал с линией визирования.Выверка вертикальности колонн в процессе их монтажа. Установка конструкций и оборудования в вертикальное положение производится различными способами в зависимости от требуемой точности с помощью отвесов, проецированием наклонным лучом, способами оптической вертикали, бокового нивелирования, автоколлимации. Способ отвесов Способ отвесов применяется для предварительной установки и при работах сравнительно невысокой точности. В этом способе используют нитяные отвесы. Чтобы уменьшить влияние основного источника ошибок этого способа - колебания нити, используют тяжелые отвесы, демпфированные в жидкости. Точность вертикальной установки при помощи отвеса составляет в среднем около 1/1000 от высоты конструкции. Способ проецирования наклонным лучом Этот способ применяется при установке конструкций. Выполняется при помощи выверенного теодолита. Колонну, установленную в проектное положение в нижнем сечении, необходимо установить по вертикали. Перед установкой колонны необходимо выполнить ее разметку, т.е. в нижней и верхней частях ее должны быть нанесены метки, определяющие положение геометрической оси колонны - осевые риски. По направлению, перпендикулярному одной из плоскостей колонны, устанавливается и нивелируется теодолит. Вертикальная нить сетки зрительной трубы теодолита совмещается с осевой риской в нижней части колонны. Труба теодолита поднимается до уровня верхней риски. Наклоняя колонну, добиваются совмещений верхней осевой риски с вертикальной нитью зрительной трубы. Аналогичные действия выполняют в перпендикулярном направлении. Основными источниками ошибок при этом методе являются: 1) наклон оси вращения теодолита; 2) погрешности визирования; 3) влияние внешних условий. Способ оптической вертикали При строительстве высотных зданий и сооружений для передачи плановых координат с одного монтажного горизонта на другой и для выверки конструкций по вертикали применяют оптические приборы вертикального проектирования, называемые зенит-приборами. Для выполнения этих работ в конструкции перекрытий должны быть запроектированы технологические отверстия. В случае их отсутствия используют отверстия для санитарнотехнических узлов или их создают в процессе возведения сооружения. Прибор центрируют над исходной точкой А (рис. 10.2). Приводят линию визирования в отвесное положение. На мон  Рис. 10.2. Способ оптической вертикали тажном горизонте выводят на оптическую вертикаль особые консольные марки с целиками. Иногда вместо марок над технологическими отверстиями укрепляют палетки из прозрачного материала с нанесенной на них сеткой квадратов, по которой отсчитывают положение центра сетки нитей. От этих вынесенных по вертикали опорных точек развивают на монтажном горизонте необходимые сети микротрилатерации и производят вертикальную установку и выверку строительных конструкций. На точность работ при применении этого способа влияют: погрешность нивелирования; погрешность визирования; погрешность центрирования; погрешность внешних условий. Способ бокового нивелирования Для определения наклона строительных конструкций может быть применен способ бокового нивелирования (рис. 10.3). На выверяемом участке на расстоянии а от оси ряда разбивают параллельную ось и закрепляют ее в начале и конце. Над одной из точек устанавливают и тщательно центрируют теодолит, а над другой - визирную марку. Теодолит визируют на марку. Затем, наклоняя зрительную трубу, берут отсчеты (КП и КЛ) по переносной рейке, последовательно устанавливаемой в нижней и в верхней частях колонны, перпендикулярно к ее боковой поверхности. Разность отсчетов по рейке вверху и внизу колонны характеризует ее наклон в линейной мере.  Рис. 10.3. Схема бокового нивелирования Разность отсчетов по двум нижним соседним рейкам дает величину отклонения оси колонны от планового положения. Выверку продольного наклона колонн вдоль ряда выполняют линейными промерами между осевыми рисками в основании и в верхней части колонн, а вертикальность начальной и конечной колонн дополнительно выверяют теодолитом. При высоте колонны 15 м и расстоянии от теодолита до колонны 50 м ошибка в определении Д/ = 1 мм. Список использованной литературы: Инженерная геодезия. Подшивалов В. П., Нестеренок М. С. Материалы интернет источников |