Ихтиология. 3 КР по ихтиологии ЛИ А А. Контрольная работа По дисциплине Основы промысловой ихтиологии

Скачать 419.85 Kb. Скачать 419.85 Kb.

|

|

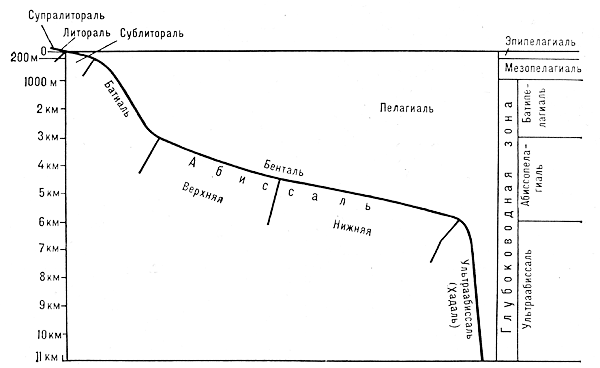

Федеральное агенство по рыболовству Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет «ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» Институт рыболовства и аквакультуры Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» Контрольная работа По дисциплине «Основы промысловой ихтиологии» Выполнил: Курсант 3 курса Группа СВс-312 Ли А.А. Проверил преподаватель: Пряжевская Т.С. Владивосток 2021 Содержание 6. Вертикальные зоны дна и толщи морских и пресноводных водоемов. Их основные характеристики как местообитания рыб и других водных организмов. Основные группы организмов, населяющих различные биотопы водоемов. 23. Парные и непарные плавники рыбы. Строение и функции плавников. 62. Взаимоотношения рыб с другими водными животными и растениями. 75. Сравнительная характеристика биологии и распространения дальневосточных и благородных лососей. 109. Динамика уловов рыб и нерыбных объектов России в отдельных промысловых районах Тихого океана. 6. Вертикальные зоны дня и толщи морских и пресноводных водоемов. Их основные характеристики как среды обитания рыб и других водных организмов. Основные группы организмов, населяющие различные биотипы водоемов. Вертикальная зональность водоёмов, существование в водоёмах различных зон жизни, населённых разными организмами и их сообществами. Она обусловлена сменой условий существования организмов от поверхности в глубину водоёма и от прибрежья к его открытым частям. В основе водоёмов лежат изменения различных факторов внешней среды (температура, освещённость, гидростатическое давление, газовый режим, рельеф дна, удалённость от берегов, трофические условия и др.), обусловливающие возможность выделения таких зон. Различают следующие биотопы водоемов: пелагиаль - толща воды; бенталь - дно сприлегающим слоем воды; нейсталь - поверхностный слой воды, граничащий с атмосферой. Среди населения пелагиали различают представителей планктона и нектона. К первым относятся формы, либо вовсе не способные к активным движениям, либо не способные противостоять потокам воды, переносящим их с места на место – водоросли, простейшие, рачки, коловратки и другие мелкие организмы. Своеобразной жизненной формой является криопланктон – население талой воды, образующейся под лучами солнца в трещинах льда и пустотах снега. Днем организмы криопланктона ведут активный образ жизни, а ночью вмерзают в лед. Некоторые из них при массовом развитии могут даже окрашивать снег или лед. К нектонным формам принадлежат крупные животные, двигательная активность которых достаточна для преодоления водных течений (рыбы, кальмары, млекопитающие). В бентали жизненные формы гидробионтов представлены бентосом – организмами, обитающими на поверхности грунта и в его толще Вертикальная зональность морских водоёмов. Для населённого организмами дна океанов и морей принято название бенталь, для толщи воды — пелагиаль. Общепринятой во всех странах схемы вертикальной экологической зональность водоёмов нет. В бентали выделяют: супралитораль — зону заплеска и штормовых выбросов; литораль — приливо-отливную зону; сублитораль — зону шельфа, или материковой отмели (до 200–500 м); батиаль — зону континентального склона (от 200–500 до 3000 м); абиссаль — зону океанического ложа (3–6 км); ультраабиссаль — зону наибольших океанических глубин (6–11 км). Водная среда обитания, характеристика

Экологические зоны Мирового океана  Вертикальная зональность пресных водоёмов. Особенно чётко зональность проявляется в озёрах умеренных широт. Воды поверхностного слоя — эпилимниона (до глубины 5–8 м) летом хорошо прогреваются (20 °С) и интенсивно перемешиваются под воздействием ветра и конвекционных токов. В связи с высокой освещённостью и присутствием в воде минеральных солей в массе развиваются водоросли, в первую очередь диатомовые, зелёные и синезелёные. Обилие водорослей и благоприятные условия для дыхания обусловливают высокую концентрацию бактерий, простейших, коловраток и низших ракообразных — гетеротрофов. Биологические процессы трансформации вещества и энергии осуществляются пастбищными трофическими цепями. Осенью поверхностные воды, охлаждаясь и становясь более плотными, начинают погружаться, и температурная разность слоев выравнивается. При дальнейшем охлаждении воды эпилимниона становятся холоднее вод гиполимниона. Весной происходит обратный процесс, заканчивающийся периодом летнего застоя. В тропических и приполярных озёрах перемешивание воды происходит только 1 раз в год. Металимнион характеризуется резким перепадом температур, так как представляет собой переходную область между различно нагретыми водами эпи- и гиполимниона. В гиполимнионе (обычно глубже 14–20 м) воды бедны кислородом, температура летом не превышает 5–10 °С. Автотрофные организмы отсутствуют. Население бедно и однообразно из-за недостатка первичной пищи и кислорода. Биологический процесс трансформации вещества и энергии осуществляется детритными трофическими цепями. Дно озёр подразделяется на 2 зоны: более глубоководную — профундаль, примерно соответствующую части ложа, заполненной водами гиполимниона, и прибрежную зону — литораль, обычно простирающуюся вглубь до границы произрастания макрофитов (до глубины 5–7 м). Население литорали, где газовый и температурный режим благоприятнее, чем в профундали, разнообразнее и количественно богаче по сравнению с глубоководным. Основные абиотические факторы водной среды

Характеристика как среды обитания водных организмов

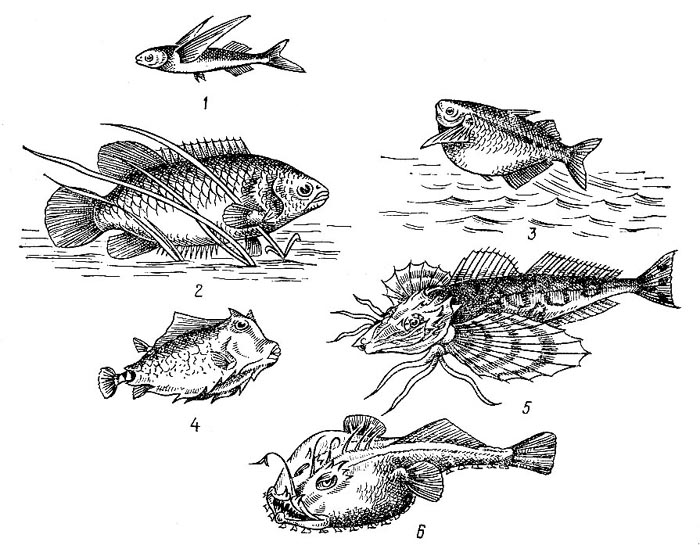

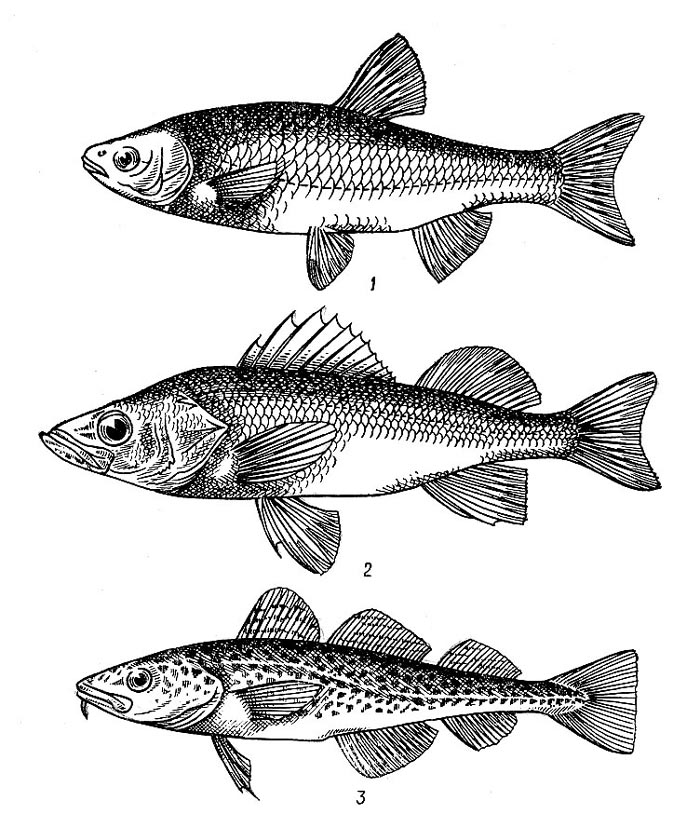

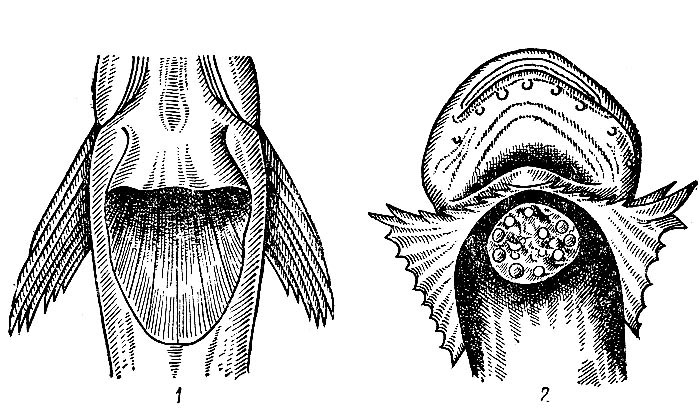

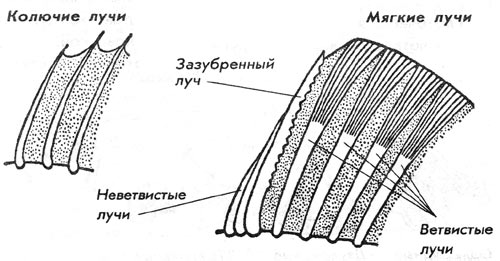

В реках в силу высокой перемешиваемости воды вертикальная экологическая зональность водоёмов не выражена. По поперечному профилю реки различают прибрежную зону — рипаль и открытую — медиаль. В открытой зоне скорости течения выше, население количественно беднее, чем в прибрежной. Для рипали характерны заросли водных макрофитов. По продольному профилю реки выделяются зоны плёсов и перекатов, их население обычно разнообразнее, но беднее количественно. В водохранилищах экологическая зональность водоёмов глубинных приплотинных участках имеет озёрный характер, с продвижением к верховьям всё большую выраженность приобретает зональность, свойственная рекам. 23. Парные и непарные плавники рыбы. Строение и функции. Парные плавники. Эти плавники есть у всех настоящих рыб. Отсутствие их, например, у муреновых (Muraenidae) – явление вторичное, результат поздней утраты. Круглоротые (Cyclostomata) не имеют парных плавников. Это явление первичное. Грудные плавники находятся позади жаберных щелей рыб. У акул и осетровых грудные плавники располагаются в горизонтальной плоскости и малоподвижны. У этих рыб выпуклая поверхность спины и уплощенная брюшная сторона тела придают им сходство с профилем крыла самолета и при движении создают подъемную силу. Подобная асимметричность корпуса вызывает появление вращательного момента, стремящегося повернуть, голову рыбы вниз. Грудные плавники и рострум акул и осетровых рыб в функциональном отношении составляют единую систему: направленные под небольшим (8-10°) углом к движению они создают добавочную подъемную силу и нейтрализуют действие вращательного момента). Если акуле удалить грудные плавники, она будет поднимать голову вверх, чтобы удержать тело в горизонтальном положении. У осетровых рыб удаление грудных плавников ничем не компенсируется из-за плохой гибкости тела в вертикальном направлении, которой мешают жучки, поэтому при ампутации грудных плавников рыба опускается на дно и не может подняться. Так как грудные плавники и рострум у акул и у осетровых рыб функционально связаны, сильное развитие рострума, как правило, сопровождается уменьшением размеров грудных плавников и удалением их от передней части Брюшные плавники выполняют главным образом функцию равновесия и поэтому, как правило, располагаются вблизи центра тяжести тела рыбы. Их положение меняется с изменением центра тяжести. У низкоорганизованных рыб (сельдеобразные, карпообразные) брюшные плавники расположены на брюхе за грудными плавниками, занимая абдоминальное положение. Центр тяжести этих рыб находится на брюхе, что связано с некомпактным положением внутренних органов, занимающих большую полость. У высокоорганизованных рыб брюшные плавники находятся в передней части тела. Такое положение брюшных плавников называется торакальным и характерно преимущественно для большинства окунеобразных рыб.  Формы грудных плавников рыб: 1 – летучая рыба; 2 – окунь-ползун; 3 – килебрюшка; 4 – кузовок; 5 – морской петух; 6 – морской черт. Брюшные плавники могут располагаться впереди грудных – на горле. Такое расположение называется югулярным , и характерно оно для большеголовых рыб с компактным расположением внутренних органов. Югулярное положение брюшных плавников свойственно всем рыбам отряда Трескообразные, а также большеголовым рыбам отряда Окунеобразные: звездочетовым, нототениевым, собачковым и др. Брюшные плавники отсутствуют у рыб с угревидной и лентовидной формой тела. У ошибневидных рыб, имеющих лентовидно-угревидную форму тела, брюшные плавники находятся на подбородке и выполняют функцию органов осязания.  Рисунок 13 – Положение брюшных плавников: 1 – абдоминальное; 2 – торакальное; 3 – югулярное. Брюшные плавники могут видоизменяться. С помощью их некоторые рыбы прикрепляются к грунту, образуя либо присасывательную воронку (бычковые), либо присасывательный диск (пинагоровые, слизняковые). Видоизмененные в колючки брюшные плавники колюшковых несут защитную функцию, а у спинорогов брюшные плавники имеют вид колючего шипа и вместе с колючим лучом спинного плавника являются органом защиты. У самцов хрящевых рыб последние лучи брюшных плавников преобразованы в птеригоподии – совокупительные органы. У акул и осетровых брюшные плавники, как и грудные, выполняют функцию несущих плоскостей, однако их роль при этом меньше, чем грудных, так как они служат для увеличения подъемной силы.  Видоизменение брюшных плавников: 1 – присасывательная воронка у бычковых; 2 – присасывательный диск у слизняка. Хрящевые рыбы . Парные плавники: Плечевой пояс имеет вид хрящевого полукольца, лежащего в мускулатуре стенок тела позади жаберного отдела. На его боковой поверхности с каждой стороны имеются сочленовные выросты. Часть пояса, лежащая дорсальнее этого выроста, называется лопаточным отделом, вентральнее – коракоидным отделом. В основании скелета свободной конечности (грудного плавника) расположены три уплощенных базальных хряща, причлененных к сочленовному выросту плечевого пояса. Дистальнее базальных хрящей расположены три ряда палочковидных радиальных хрящей. Остальная часть свободного плавника – его кожная лопасть – поддерживается многочисленными тонкими эластиновыми нитями.Тазовый пояс представлен поперечно вытянутой хрящевой пластинкой, лежащей в толще брюшной мускулатуры перед клоакальной щелью. К его концам причленяется скелет брюшных плавников. В брюшных плавниках имеется только один базальный элемент. Он сильно удлинен и к нему прикрепляется один ряд радиальных хрящей. Остальная часть свободного плавника поддерживается эластиновыми нитями. У самцов удлиненный базальны элемент продолжается за пределы лопасти плавника как скелетная основа копулятивного выроста. Непарные плавники: Как правило представлены хвостовым, анальным, и двумя спинными плавниками. Хвостовой плавник акул гетероцеркальный, т.е. его верхняя лопасть значительно длинее нижней. В нее заходит осевой скелет – позвоночник. Скелетную основу хвостового плавника образуют удлиненные верхние и нижние дуги позвонков и ряд радиальных хрящей, прикрепляющихся к верхним дугам хвостовых позвонков. Большая часть лопасти хвостового поддерживается эластиновыми нитями. В основании скелета спинных и анального плавников лежат радиальные хрящи, которые погружены в толщу мускулатуры. Свободная лопасть плавника поддерживается эластиновыми нитями. Костистые рыбы. Парные плавники. Представлены грудными и брюшными плавниками. Опорой для грудных служит плечевой пояс. Грудной плавник в своем основании имеет один ряд мелких косточек – радиалий, отходящих от лопатки (составляющей плечевой пояс). Скелет всей свободной лопасти плавника состоит из членистых кожных лучей. Отличие от хрящевых – редукция базалий. Подвижность плавников увеличена, так как мышцы прикреплены к расширенным основаниям кожных лучей, подвижно сочленяющихся с радиалиями. Тазовый пояс представлен тесно смыкающимися между собой парными плоскими треугольными костями, лежащими в толще мускулатуры и не связанными с осевым скелетом. У большинства костистых в скелете брюшных плавников отсутствуют базалии и редуцированы радиалии – лопасть поддерживается только кожными лучами, расширенные основания которых непосредственно причленяются к тазовому поясу. Функции плавников Хвостовой плавник создает движущую силу, обеспечивает высокую маневренность рыбы при поворотах, выполняет роль руля. Грудные и брюшные (парные плавники) поддерживают равновесие и являются рулями при поворотах и на глубине. Спинной и анальный плавники выполняют роль киля, препятствуя вращению тела вокруг оси. Плавники - образования, состоящие из жестких и мягких лучей, соединенных перепонкой или свободных. Плавники рыб состоят из колючих (жестких) и ветвистых (мягких) лучей. Колючие лучи могут иметь вид мощных шипов (сомы) или зазубренной пилы (карп). По наличию и характеру лучей в плавниках большинства костных рыб составляется плавниковая формула , которая широко используется при их описании и определении  62. Взаимоотношения рыб с другими водными животными и растениями. У рыб существуют тесные связи не только между собой, но и с другими водными животными, как беспозвоночными, так и позвоночными, а также с растениями, бактериями и вирусами. Некоторые рыбы, в частности белый толстолобик, наряду с фитопланктоном используют в пищу бактерии и в виде бактериальной пленки. Бактерии служат пищей для беспозвоночных. Светящиеся органы некоторых рыб включают в себя особые бактерии, которые светятся при контакте с кислородом. Водоросли и высшие растения, выделяя кислород и поглощая углекислый газ, создают благоприятные условия для жизни рыб. Многие рыбы используют растительность как субстрат при откладывании икры (лещ, сазан, вобла, тихоокеанская сельдь и др.). Есть рыбы, которые сооружают гнезда из кусочков растительности (колюшка трехиглая). В зоне макрофитов обитают многие кормовые организмы, а также некоторые рыбы, использующие их для укрытия. Ряд рыб используют плавающие водоросли для откладывания икры (сайра). Водоросли и высшие растения являются объектами питания растительноядных рыб. Фитопланктоном питаются белый толстолобик, перуанский анчоус, перифитоном, который состоит в основном из нитчатых водорослей, подуст, макрофитами — белый амур, красноперка. Некоторые растения (пузырчатка) питаются личинками рыб. Из низших растений некоторые грибы вызывают у рыб серьезные заболевания, например бранхиомикоз, или жаберную гниль, и сапролегнию. Бурное развитие одноклеточных водорослей — динофлагеллят, известное под названием «красное цветение», возникает в некоторых районах Мирового океана в жаркое время и в результате выделяемых ими токсинов может привести к массовой гибели рыб. Чрезмерное развитие фитопланктона и макрофитов ухудшает кислородный режим водоемов, нарушает равномерное прогревание воды, мешает отлову рыбы. Молодь почти всех рыб на ранних этапах развития питается простейшими (Protozoa), в основном инфузориями. Однако среди простейших есть немало паразитов, наносящих существенный ущерб рыбному хозяйству. Кишечнополостные лишь в небольшой степени используются рыбами для питания. Только кораллы поедаются некоторыми рыбами и являются убежищем для них. Известно немало примеров сожительства кишечнополостных с рыбами. Так, молодь трески, пикши и других рыб укрывается от хищников под куполом крупной арктической медузы Cyanea capillata и объедает остатки пищи с ее щупалец. Среди щупалец гигантских морских анемон живут рыбки рода Amphiprion. Некоторые кишечнополостные (гидра, медузы, гребневики) являются хищниками и уничтожают личинок и молодь рыб. Многие из кишечнополостных являются серьезными конкурентами в питании рыб, уничтожая огромное количество зоопланктона, например калянуса — основного компонента питания сельди в Баренцевом море. В Азовском море в связи с повышением солености в последние годы наблюдается массовое развитие медуз, активно выедающих планктон и являющихся большими конкурентом промысловых рыб. Среди кишечнополостных есть и паразитические формы, например Polypodium, поражающий гонады осетровых рыб. Черви круглые, малощетинковые и многощетинковые имеют важное значение в пище рыб. Из малощетинковых червей энхитреусом кормят молодь некоторых рыб на рыбоводных заводах. Многощетинковый червь нереис, которым в Азовском море питаются многие рыбы, акклиматизированный в Каспийском море, также стал важным кормовым объектом для осетровых, бычков, воблы и др. В то же время многие черви и особенно ленточные, а также моногенетические и дигенетические сосальщики, скребни и круглые черви являются паразитами, и почти все рыбы в той или иной степени заражены ими. Моллюски играют важную роль в питании многих видов рыб — плотвы, воблы, русского осетра, бычков, камбал и др. В мантийную полость двустворчатого моллюска Anodonta горчаки откладывают икру. В то же время головоногие моллюски, кальмары и каракатицы поедают рыб и в том числе промысловых. Личинки двустворчатых моллюсков Unio u Anodonta глохидин паразитируют на жабрах и плавниках рыб. Ракообразные имеют наибольшее значение в питании рыб. Преимущественно ракообразными питается подавляющее большинство мелких пелагических рыб — сельдевых, анчоусовых, скумбриевых и др. Океаническая сельдь, например, питается в основном калянусом и черноглазками. В молодом возрасте почти все рыбы, в том числе и хищники потребляют ракообразных. Наряду с огромным кормовым значением ракообразных для рыб некоторые из них приносят существенный вред рыбному хозяйству. К ним относятся представители отрядов веслоногих, жаброхвостых и листоногих ракообразных. Насекомые и их личинки, особенно хирономид, ручейников, стрекоз и поденок, являются важными пищевыми объектами пресноводных и солоноватоводных рыб. Немалую роль,в питании некоторых рыб имеют воздушные насекомые. Так, в питании форели в конце лета и осенью упавшие в воду воздушные насекомые составляют около 93%. Некоторые насекомые (водяные жуки и клопы) являются конкурентами рыб в питании, а многие из них, например различные плавунцы ,водяные клопы—гладыш, водяной скорпион—уничтожают икру и молодь рыб Иглокожие используются некоторыми рыбами в пищу (например, пестрой зубаткой в Баренцевом море), а небольшая рыбка карапус ,обитающая в Средиземном море, почти в течение всей жизни живет в полости тела голотурии, питаясь на одной из стадий своего развития гонадами и водными легкими хозяина. Это сожительство не приносит вреда голотурии, поврежденные органы которой быстро восстанавливаются. Многие иглокожие, например морские звезды, морские ежи, поедая донных беспозвоночных, являются пищевыми конкурентами, а в ряде случаев и хищниками. Земноводные употребляются в пищу змееголовом, форелеокунем, сомом, щукой и др. В свою очередь лягушки уничтожают икру и молодь промысловых рыб. Пресмыкающиеся— водяные змеи, крокодилы, черепахи — полностью или частично питаются рыбой. Некоторые птиц поедают в водоемах головастиков, лягушек и их икру, вредных насекомых, а их экскременты являются удобрением. Нередко в прудовых хозяйствах совместно выращивают карпа и уток. В то же ,время многочисленные рыбоядные птицы (гагары, поганки, бакланы, пеликаны, цапли, чайки и др.) уничтожают большое количество взрослой рыбы и молоди. Так, у берегов Перу бакланы ежегодно съедают около 3 млн. т анчоуса. Кроме того, являясь окончательными хозяевами некоторых опасных для рыб паразитических червей, рыбоядные птицы способствуют распространению ряда заболеваний, например, лигулеза. Некоторые рыбы (хариус, щука, сом, гольцы, таймень и др.) употребляют в пищу мелких наземных млекопитающих — мышей и землероек. На крупных млекопитающих может нападать небольшая хищная рыба — пиранья, обитающая в реках Бразилии. Большое количество рыбы уничтожают киты и ластоногие. Например, дельфины в Черном море поедают хамсу, шпрота, мерланга, ставриду, барабулю. В пище усатых китов также часто встречается рыба (мойва, сельдь, анчоусы и др.), но основу их пищевого рациона составляют ракообразные, являющиеся кормом для рыб. Морские котики, например, в северной части Тихого океана ежегодно поедают более 2 млн. т рыбы. Как показано, поведение рыб и их уловы зависят как от абиотических, так и биотических факторов. Поэтому изучение влияния этих факторов на рыб должно стать основой для организации рационального рыбного хозяйства и эффективности прогнозов. Зная условия существования рыб, можно управлять биологическими процессами во внутренних водоемах, особенно в прудовых хозяйствах, повышать их рыбопродуктивность. В прудовых хозяйствах это достигается путем проведения профилактических и лечебных мероприятий против болезней и паразитов, повышения кормности водоемов за счет внесения удобрений, наиболее полного использования кормовой базы путем выращивания поликультуры. В водохранилищах и внутренних морях повышение рыбопродуктивности может быть достигнуто за счет акклиматизации рыб и водных беспозвоночных. Морские рыбы, которых известно около 11,6 тыс. видов, в течение всей жизни обитают в воде высокой солености (акулы, тунцы, океанические сельди), а в пресной воде погибают. Их разделяют на прибрежных, эпипелагических и глубоководных. Прибрежные рыбы, которых известно около 9,1 тыс. видов, обитают в водах континентального шельфа и водах, прилегающих к островам. Среди прибрежных рыб выделяют пелагических, или неритических (анчоусы, сардины, скумбрии), придонных (треска, пикша, навага, морские караси) и донных (скаты, камбалы, бычки). Эпипелагические рыбы обитают в верхних слоях пелагиали открытого океана. Нижней границей обитания этих рыб является слой температурного скачка, положение которого в разных районах Мирового океана различно и находится на глубине около 200 м. К постоянным обитателям эпипелагиали относятся гигантская и синяя акулы, летучие рыбы, полосатый, длинноперый, желтоперый и большеглазый тунцы, меч-рыба, луна-рыба и др. Фауна эпипелагиали неоднородна. В этом биотопе встречаются прибрежные пелагические рыбы, которые здесь проводят лишь определенное время (тихоокеанские лососи, атлантическая сельдь) и некоторые глубоководные рыбы, совершающие вертикальные миграции и также проводящие определенную часть жизненного цикла в эпипелагиали (карликовая акула). В эпипелагиали насчитывается около 260 видов. Глубоководные рыбы населяют склон и ложе океана, а также толщу воды от нижней границы эпипелагиали до почти максимальных, известных в настоящее время глубин 11 тыс. м. Общее количество глубоководных рыб составляет около 2 тыс. видов, но на глубине более 6 тыс. м пока известно не более 10—15 видов. Условия обитания глубоководных рыб довольно своеобразны. На большие глубины не проникает свет, здесь нет растительности, для них характерны низкие, но весьма постоянные температуры воды (0—3,5° С), высокая соленость. В связи со слабой освещенностью или полным отсутствием света глубоководные рыбы или имеют огромные глаза (морской окунь), или слепы. Одной из особенностей глубоководной фауны является наличие большого количества светящихся организмов. Около 45% видов рыб, обитающих на больших глубинах, обладают органами свечения. Среди глубоководных рыб выделяют с одной стороны, донных и придонных, с другой — пелагических. На дне и у дна обитают долгохвостовые, бротулевые, моровые, солнечниковые и др. Многие рыбы глубоководной пелагиали обитают в широком диапазоне глубин, отдавая предпочтение определенным горизонтам воды. В зависимости от глубины обитания их делят на мезопелагических, обитающих до глубины 500—700 м, батипелагическнх (до 2000—3000 м), абиссопелагических (более 3000 м) и абиссальных, живущих на дне глубоких впадин. К мезопелагическим рыбам относятся некоторые гоностомовые, светящиеся анчоусы и др. Батипелагическими являются меланоновые, некоторые долгохвостовые, глубоководные удильщики и др. К абиссопелагическим относятся некоторые циклотоны. Ряд глубоководных рыб, например долгохвостовые, лемонема (из моровых), угольная рыба, палтусы, имеют промысловое значение, а многие из них являются перспективными объектами глубоководного промысла: солнечниковые , бериксовые , строматеевые , моровые , светящиеся анчоусы и др. 75. Сравнительная характеристика биологии и распространения дальневосточных и благородных лососей. Лосось — это ценный промысловый вид рыбы, обитающий в северной части Атлантического, на западе Ледовитого океана, в западных и южных водах Каспийского моря. Нередко встретить лососеобразных представителей подводного царства можно в Белом и Балтийском море. Согласно последним исследованиям предки лососевых рыб впервые появились на Земле несколько миллионов лет назад, но свой нынешний внешний вид они приняли гораздо позднее. Что касается строения тела, то оно похоже с сельдеобразными рыбами: сжатое по бокам тельце; выразительная боковая линия; серебристая, легко спадающая чешуя; лучевые плавнички на средней части брюшка; отсутствие колючих лучей на грудных плавниках; темные пятнышки, которыми усыпано тело лосося. Последняя особенность считается главной отличительной чертой лососеобразных, а само название рыбы в переводе с индийского языка означает «покрываться пятнами». Благородный лосось - обитающий в бассейне Балтийского моря, называется балтийским; на севере его принято называть сёмгой; на западе - это атлантический лосось. Это крупная, проходная рыба, достигающая массы 30-40 кг и длины 1,5 м, с удлиненным, умеренно сжатым с боков телом и относительно тонким хвостовым стеблем. Хвостовой плавник у взрослых рыб с неглубоким вырезом. Чешуя циклоидная, 109-121 чешуй на боковой линии, число рядов чешуй от заднего основания жирового плавника до боковой линии 11-15, чаще 10-13. Отношение длины головы к длине тела составляет 1:5-6. Рот крупный, верхняя челюсть немного короче нижней, оканчивается на уровне заднего края глаза или (у крупных рыб) несколько заходит за него. Зубы имеются на верхней и нижней челюстях, небной и предчелюстной костях. Несколько зубов расположено в рукоятке сошника и языке в 2 ряда. Позвонков в среднем 59-60. пилорических придатков 58-77. Спинной плавник расположен посередине между рылом и хвостом, небольшой, удлинённой формы жировой плавник расположен посередине анального. Анальный плавник меньше спинного, находится непосредственно за анальным отверстием. Брюшные плавники расположены под задней частью спинного плавника, грудные - непосредственно за жаберной крышкой. Разновидности благородного лосося: 1. семга 2.форель Основные разновидности и ареал. Семейство лососеобразных рыб весьма обширное и богатое на разновидности. Среди них встречается красная рыба, обитающая в морях, океанах, реках, озерах. Их различают по роду, среде обитания, продолжительности жизни. Наиболее яркими представителями семейства считается атлантическая семга, озерная, речная, севанская форель, тихоокеанский голец, дальневосточный лосось, который наиболее часто встречается в водоемах России. Особенности дальневосточного лосося Дальневосточный лосось, известный на территории России больше как дальневосточный — это проходная рыба, которая большую часть жизни проводит в морях и озерах, а на нерест поднимается по рекам. В зависимости от условий обитания рыба запросто меняет свой образ жизни, быстро приспосабливается, меняет окраску чешуи и общий внешний облик. Известно пять разновидностей дальневосточного лосося, встречающегося в российских реках: горбуша; сима; кета; чавыча; кижуч; К сожалению, икрометание для всех этих видов рыб оканчивается гибелью. Если говорить о местах, где водится лосось в России, то тихоокеанские виды встречаются зачастую на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, в акватории Тихого океана (Охотское, Японское, Берингово море). Основу рациона молодняка лосося составляют насекомые и их личинки, мелкие моллюски и ракообразные, черви. Взрослые же особи питаются мелкой пелагической рыбой, кальмарами, медузами, а иногда их добычей становятся гребневики. Тихоокеанские подвиды лососеобразных рыб не сбиваются в большие косяки и зачастую держатся верхних слоев водоемов (не глубже 10 метров). 109. Динамика уловов рыб и нерыбных объектов России в отдельных промысловых районах Тихого океана. В океане в целом в 2009 г. улов был высокий. В одних промысловых районах добыча от 2006 к 2009 г. увеличивалась, в других за это же время уменьшалась. Северо-западная часть Тихого океана — основной его промысловый район, где добывается немногим более половины всей рыбы и нерыбных объектов, вылавливаемых в Тихом океане. В этом районе улов 2009 года превысил улов 2006 г. на 198 тыс. тонн главным образом в результате увеличения вылова Японией и нашей страной. Улов Центрально-Восточного района океана в 2009 г. по сравнению с уловом 2008 г. увеличился на 172 тыс. тонн. В этих водах увеличили вылов Эквадор, Мексика, Панама, а США, Канада и Япония, напротив, сократили уловы в основном из-за снижения добычи тунцов. Центрально-Западный район — третий в океане по объему уловов. Здесь в 2009 году добыча по сравнению с 2006 г. выросла на 292 тыс. тонн, поскольку примыкающие к нему азиатские страны (Таиланд, Филиппины, Малайзия, Индонезия) расширили промысел. По мнению специалистов, это перспективный для развития промысла район. Юго-Восточный район океана — уникальный район мирового промысла. В недалеком прошлом в отдельные годы уловы здесь достигали 11—13 млн. тонн, главным образом за счет перуанского анчоуса. Однако столь высокие объемы добычи и неблагоприятная океанологическая обстановка в районе в последние годы истощили запасы этой рыбы и ухудшили условия ее воспроизводства, что привело к резкому уменьшению его уловов. Так, в 2006 г. суммарный вылов перуанского анчоуса достигал 4297 тыс. тонн, а в 2007 г. он понизился до 807 тыс. тонн. Правда, основные добывающие страны этого региона — Перу и Чили — увеличили вылов других видов рыбы, например сардины, ставриды, но в целом добыча здесь сократилась незначительно, всего на 281 тыс. тонн, и Юго-Восточный район Тихого океана продолжает занимать второе место по уловам. Северо-Восточный район в 2005, 2006 и 2008 гг. занимал четвертое место по уловам среди других промысловых районов Тихого океана. В 2007 г. здесь заметно уменьшились объемы вылова из-за ограничения промысла иностранных государств в 200-мильных зонах США и Канады. Особенно сократились уловы Японии (296 тыс. тонн) и нашей страны (312 тыс. тонн), главным образом в результате уменьшения добычи минтая. Характерно, что уловы США и Канады возросли здесь всего на 67 тыс. тонн, таким образом, промысловые возможности этого довольно богатого района используются не полностью. В 2008 и 2009 гг. уловы увеличились, но оставались меньше уловов 2006 г. Юго-Западный район океана пока мало освоен мировым промыслом, хотя уловы в 2009 г. были выше уловов 2005 г., но ниже уловов 2007 г. Здесь кроме стран, прилегающих к этому региону, — Австралии и Новой Зеландии — ведут добычу Япония, Россия и другие страны, на долю которых приходится более 70% улова в этих водах. В 2007 г. существенно увеличился вылов Японии, России, что повысило общую добычу в этом районе. В 2009 г. заметно увеличился улов Приантарктического района, который пока мало освоен мировым промыслом. Здесь было добыто 800 тыс. тонн рыбы и других даров моря в основном странами, ведущими экспедиционный улов. Добыча нерыбных объектов во всех промысловых районах Тихого океана в общем характеризуется относительной стабильностью и тенденциями к росту. Наиболее заметно увеличивается вылов креветок, а в последние годы и криля, который добывается в приантарктических водах. Краткий обзор биологических ресурсов показывает, что Тихий океан — наиболее крупный современный поставщик рыбы и морепродуктов. Неоправданные ограничения некоторых капиталистических стран в своих исключительных экономических зонах снижают возможности рационального использования биологических богатств этих районов, что отрицательно сказывается на хозяйственной деятельности в океане. Дальневосточный бассейн дает наибольший улов рыбы и морепродуктов. Здесь сосредоточена основная часть предприятий рыбохозяйственного комплекса страны, осуществляющих добычу и обработку гидробионтов (примерно 36%). Вторым по значимости является Северный бассейн (19%). Дальневосточные рыбаки ведут промысел рыбы и других гидробионтов в Охотском, Беринговом и Японском морях, а так же в прилегающих водах Тихого океана. Для регулирования промысла вся акватория северной части Тихого океана разделена на рыбопромысловые районы. Одно из продуктивнейших морей — Охотское разделено на 8 промысловых районов: Северо–Курильскую (Охотоморскую) зону, Южно–Курильскую (Охотоморскую) зону, Камчатско–Курильскую подзону, Западно– Камчатскую подзону, Центральную часть Охотского моря, Восточно–Сахалинскую зону, Северо–Охотоморскую и Охотоморскую зону Японии . Берингово море также разделено на промысловые зоны. Это: Чукотская , Западно–Беринговоморская (Восточная и Западная части ) зона, Карагинская подзона. Под юрисдикцией США находятся Беринговоморская зона и Берингово–Алеутская. Особый статус имеет Центрально–Беринговоморская зона. Японское море включает 5 промысловых районов. Из них российские: зона Приморье и Западно–Сахалинская подзона . Также здесь находятся зоны Японии , КНДР и Южной Кореи . Российские рыбаки ведут лов и в водах Тихого океана — в Южно–Курильской (Тихоокеанской, , Северо–Курильской (Тихоокеанской, и Петропавловско–Командорской зонах. Дальневосточный промысловый район в соответствии с районированием FAO является 61–м промысловым районом. В Правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна закреплено следующее деление исключительной экономической зоны России. Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 9 августа 2021 г. составил более 3,15 млн тонн, что на 1,4% меньше уровня 2020 года. Каждую неделю отставание от прошлого года сокращается. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Добыто 2,26 млн тонн водных биоресурсов, что на 2% ниже показателя 2020 года. На промысле минтая освоено на 198 тыс. тонн меньше – 1,24 млн тонн, вылов трески снизился на 5,5 тыс. тонн – до 119,7 тыс. тонн. Добыча тихоокеанской сельди при этом увеличилась на 66,54 тыс. тонн и достигла 208,7 тыс. тонн. Объем вылова тихоокеанских лососей значительно вырос – в 2,2 раза больше, чем показатель 2020 года – 394,21 тыс. тонн. Список используемой литературы. 1.Анисимова И.М.,Лавровский В.В. Ихтиология. – М., 1991.-288 С. 2.Апполова Т.Л.,Мухордова Л.Л.,Тылик К.В. Практикум по ихтиологии: учеб.пособие. –М.:Моркнига,2013-338 с. 3.Баклашова Т.А. Ихтиология. –М., 1980-323С. 4.Жизнь растений. Водоросли. Лишайники/ под ред. А.А.Федорова. – М., 1977. Т.З.-488 С. 5.Котляр О.А.,Мамонтова Р.П. Курс лекций по ихтиологии.-М.:Колос,2007.-597 с. 6.Моисеев П.А., Азизова Н.А.Куранова И.И. Ихтиология.- М., 1981-384 С. 7. Моисеев П.А.,Биологические ресурсы мирового океана.-М:Агропромиздат, 1989.-240 с. |