Материаловедение №3. Контрольные вопросы Сущность и назначение микроструктурного анализа

Скачать 54.47 Kb. Скачать 54.47 Kb.

|

|

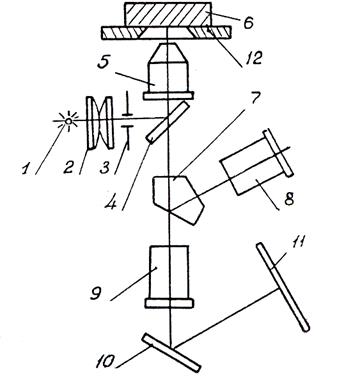

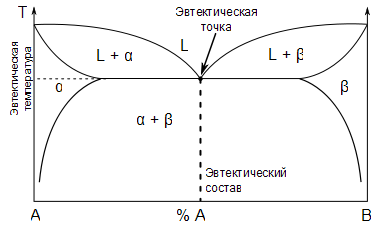

Контрольные вопросы 1. Сущность и назначение микроструктурного анализа. Микроструктурным (металлографическим) анализом называют метод исследования поверхности металлов и сплавов с помощью оптических (металлографических) микроскопов, позволяющих наблюдать объекты при увеличении до 2000 раз. Структура поверхности металлических объектов, выявляемая при этом называется микроструктурой. С помощью микроструктурного анализа, или просто микроанализа, изучают следующие параметры микроструктуры: форму, размер и строение зерен; фазовый состав сплавов; глубину покрытий; распределение неметаллических включений и т.д. Микроструктурный метод весьма информативен, надежен и прост, поэтому широко распространен в практике, как технического контроля качества металлических изделий, так и исследований металловедческого характера. 2. Типы и особенности микроскопов, применяемых при металлографических исследованиях. Микроскопы делятся на переносные и стационарные. Переносные микроскопы применяют для исследования поверхности металла непосредственно на изделии (без вырезки образца). Эти микроскопы имеют небольшие увеличения 20-300х. Стационарные микроскопы устанавливают в лабораториях. Стационарные микроскопы по конструктивному выполнению делятся на вертикальные и горизонтальные. Общим для них является верхнее расположение предметного столика; расположение же основных узлов различное. Наиболее широко в металлографических лабораториях применяю микроскопы МИМ-7 и МИМ-8М. 3. Принцип действия металлографического микроскопа. Главная задача прибора заключается в обработке параметров излучения, отражаемого поверхностью объекта. Для этого применяется вышеупомянутая оптическая система, фиксирующая малейшие изменения апертурной диафрагмы на фоне регуляции параметров освещения объекта. 4. Основные конструктивные элементы оптической системы металлографического микроскопа.  Принципиальная оптическая схема металлографического микроскопа: 1 – источник света, 2 – конденсор, 3 – диафрагма, 4 – плоскопараллельная пластинка, 5 – объектив, 6 – микрошлиф, 7 – призма полного внутреннего отражения, 8 – окуляр, 9 – фотоокуляр, 10 – зеркало, 11 – фотопластинка, 12 – предметный столик 5. Основные требования к поверхности металла при микроисследовании. При микроисследовании не должно быть микротрещин и структурных составляющих, могущих резко снизить пластичность и вязкость металла. Контроль макро-и микроструктуры следует производить осмотром поверхности образца, вырезанного из контрольного стыка поперек сварного шва. 6. Назначение микрошлифа и технология его изготовления. Микрошлиф – это специально подготовленный образец для микроскопического исследования. Изготовление шлифов состоит из вырезания образца, шлифовки, полировки и травления. 7. Что называется сплавом? Основные типы сплавов двойных систем. Под сплавом понимают вещество, полученное сплавлением двух и более химических элементов. Сплав, приготовленный преимущественно из металлических элементов и обладающий металлическими свойствами, называется металлическим сплавом. Сплавы из двух элементов называются двойными или бинарными, из трех и более – многокомпонентными. Примерами бинарных сплавов являются: алюминий – кремний, золото – серебро, медь – цинк, свинец – сурьма. Многокомпонентные сплавы – это чугун, сталь, дюралюминий, состоящие из пяти, шести и более элементов. В каждом сплаве различают компоненты и фазы. Компоненты в данном случае – это химические элементы сплава. Так, для стали компонентами будут железо, углерод, кремний, марганец, сера и фосфор. Фазы – это однородные части сплава, отделенные от других частей поверхностью раздела. Совокупность находящихся в состоянии равновесия фаз определяет систему сплавов. Фаза может быть жидкой и твердой, но обязательно однородной по химическому составу и свойствам. В сплавах могут образовываться следующие фазы: жидкие растворы, твердые растворы и химические соединения. Твердыми растворами называют фазы, в которых один из компонентов сплава сохраняет свою кристаллическую решетку, а другой располагается в ней. Например, алюминий может растворяться в меди до 5,5 %, а цинк в меди до 39 % без изменения кристаллической решетки меди. Такая растворимость называется ограниченной в отличие от неограниченной. Примером неограниченной растворимости являются твердые растворы золота и серебра, никеля и меди. Если компоненты сплава образуют химическое соединение, то кристаллическая решетка соединения и свойства будут значительно отличаться от решеток и свойств исходных компонентов. 8. Назначение диаграмм состояний сплавов. Диаграмма состояния - графическое изображение состояния любого сплава изучаемой системы в зависимости от его концентрации и температуры. Диаграмма состояния показывает равновесные, устойчивые состояния, т е. такие, которые при данных условиях обладают минимальной свободной энергией. 9. Сплавы I типа и их особенности. Сплавы первого типа при ковке допускают меньшие степени обжатий за один рабочий ход и требуют большей паузы для снятия остаточных напряжений между двумя следующими друг за другом ходами. При вытяжке заготовок из таких сплавов под молотами не рекомендуется наносить следующие друг за другом удары по одному и тому же месту. Осаживать такие заготовки под гидравлическими прессами следует ступенями деформации в 10 - 15 % с паузами между ними 5 - 15 сек. К сплавам первого типа относятся баббиты и сплавы на основе меди - бронзы и латуни. Мягкая матрица в них обеспечивает не только защитную реакцию подшипникового материала на усиление трения и хорошую прирабатываемость, но и особый микрорельеф поверхности, улучшающий снабжение смазочным материалом участков трения и теплоотвод с них. Твердые включения, на которые опирается вал, обеспечивают высокую износостойкость. В сплавах первого типа р-фаза фиксируется закалкой из р-области. При испытании сплавов первого типа несколько миллиграммов пробы (величиной в булавочную головку) на фарфоровой пластинке смачивают 3 -каплями воды, а затем 3 каплями концентрированной азотной кислоты. Через несколько минут переносят пластинку на водяную баню и выпаривают раствор досуха. Для сплавов второго типа, где не происходит заполнения Sd-полосы в процессе сплавообразования, различная акцептирующая ее способность по отношению к валентным электронам второго компонента не должна сильно сказываться на термодинамических свойствах сплавов, и отмеченная для сплавов первого типа закономерность может и не проявляться. 10. Что называется эвтектикой? Ее особенности. Эвтектика— нонвариантная (при постоянном давлении) точка в системе из n компонентов, в которой находятся в равновесии n твердых фаз и жидкая фаза. Эвтектическая композиция представляет собой жидкий раствор, кристаллизующийся при наиболее низкой температуре для сплавов данной системы. Соответственно, температура плавления сплава эвтектического состава — также самая низкая, по сравнению со сплавами другого состава для данной системы компонентов. Это явление как раз и отражает этимологию термина.  Бинарная фазовая диаграмма с эвтектическим превращением Добавляя или отводя тепло, можно изменить пропорцию между кристаллическими фазами и расплавом в эвтектической точке без изменения температуры. После кристаллизации эвтектика становится смесью кристаллитов фаз. Одновременное образование нескольких кристаллических фаз в ходе эвтектической кристаллизации обуславливает возможность их кооперативного роста. В результате последнего образуются эвтектические бикристаллы — разветвлённые взаимновложенные дендриты эвтектических фаз, лишь выглядящие в сечении как мелкодисперсная смесь. Эвтектика является пересечением поверхностей насыщения расплава с фазами, с которыми он находится в равновесии. Если отводится соответствующее количество тепла, то расплав эвтектического состава при кристаллизации в условиях близких к равновесным даст все кристаллические фазы, участвующие в равновесии. Если же при сохранении эвтектической температуры подводится тепло в достаточном количестве, то смесь фаз, отвечающая эвтектическому составу, в равновесных условиях полностью расплавится. 11. Особенности кристаллизации доэвтектических сплавов I типа. Доэвтектический сплав, содержащий 5% Sb, выше первой критической точки ах находится в жидком состоянии. При охлаждении в точке ах из жидкого раствора выпадают центры кристаллизации чистого свинца, так как свинец в этом сплаве находится в количестве избыточном по сравнению с эвтектическим составом. 12. Особенности кристаллизации заэвтектических сплавов I типа. Заэвтекгический сплав. Кристаллизация заэвтектических сплавов будет происходить подобно доэвтектическим. Характерной особенностью для них является наличие в качестве избыточной фазы — кристаллов Zn, подобно Sn — у доэвтектических. Кривые охлаждения, как и у доэвтектиче-ских сплавов, будут состоять из четырех участков. 13. Причины возникновения ликвации I рода и способы борьбы с ней. Ликвация -- химическая и структурная неоднородность сплава в различных частях отливки. Ликвация может быть дендритной и зональной. Дендритная, или внутрикристаллическая, ликвация является следствием избирательного затвердевания сплава и недостатка времени для выравнивания химического состава кристаллов путем диффузии в процессе затвердевания. В реальных условиях охлаждения расплава кристаллизация твердых растворов, чаще всего, протекает неравновесно: диффузионные процессы, необходимые для выравнивания концентрации растущих кристаллов по объему отстают от самого процесса кристаллизации. В результате сохраняется неоднородность состава по объему кристалла -- сердцевина кристаллов обогащена тугоплавким компонентом сплава, а наружные части кристаллов обогащены компонентом, понижающим температуру плавления. Дендритная ликвация, особенно в случае появления в структуре эвтектической составляющей, затрудняет последующую обработку давлением, так как снижается пластичность сплавов и, кроме того, ухудшает конечные механические свойства сплавов из-за неоднородности структуры. Дендритная ликвация тем заметнее, чем больше скорость затвердевания сплава в форме. Соответственно, ее предупреждению способствует уменьшение скорости затвердевания, например, путем подогрева форм со слитками и дальнейшим постепенным снижением температуры. Однако такой способ неэкономичен, так как требует значительного дополнительного расхода энергии, к тому же в ряде случаев он способствует развитию зональной ликвации. Поэтому, как правило, дендритная ликвация устраняется диффузионным отжигом отливок при высоких температурах и длительных выдержках. Зональная ликвация происходит в процессе затвердевания сплава при охлаждении вследствие расслоения сплава еще в жидком состоянии из-за различной плотности его компонентов образующиеся первичные кристаллы твердого раствора, если в его основе был более тяжелы металл (например, свинец), могут скапливаться внизу жидкой фазы и химический состав нижней части затвердевшего слитка может значительно отличаться от его верхнего слоя. То есть отливка имеет различный химический состав в различных частях, прием это тем заметнее, чем медленнее охлаждение отливки. Чтобы предупредить ликвацию по плотности, сплавы, склонные к ней, необходимо при затвердевании либо перемешивать, либо быстро охлаждать. Зональную ликвацию в уже затвердевшем слитке можно устранить лишь путем его повторного расплавления. 14. Сплавы II типа и их особенности. Второй тип сплавов - химическое соединение. В этом случае образуется новая сложная кристаллическая решетка, отличающаяся от кристаллических решеток образующих ее компонентов. На диаграммах химсоединения соответствуют вертикальным линиям, и как правило, указывается формула этого соединения. 15. Как протекает кристаллизация в сплавах II типа? Процесс кристаллизации начинается с образования кристаллических зародышей (центров кристаллизации) и продолжается в процессе роста их числа и размеров. Вокруг образовавшихся центров начинают расти кристаллы. Каждый из растущих новых кристаллов ориентирован в пространстве произвольно. При уменьшении количества жидкости поверхности растущих кристаллов соприкасаются друг с другом, их правильная внешняя форма нарушается и получается произвольной. Кристаллы с неправильной внешней формой называются зернами или кристаллитами. Твердые тела, в том числе и металлы, состоящие из большого количества зерен, называют поликристаллическими. Таким образом, процесс кристаллизации состоит из двух этапов: 1) образование центров кристаллизации (зародышей); 2) рост кристаллов вокруг этих центров. 16. Причины возникновения ликвации II рода. Способы борьбы с ней. |