Еее. урок колонии-10. Крушение колониализма и борьба против отсталости

Скачать 1.59 Mb. Скачать 1.59 Mb.

|

|

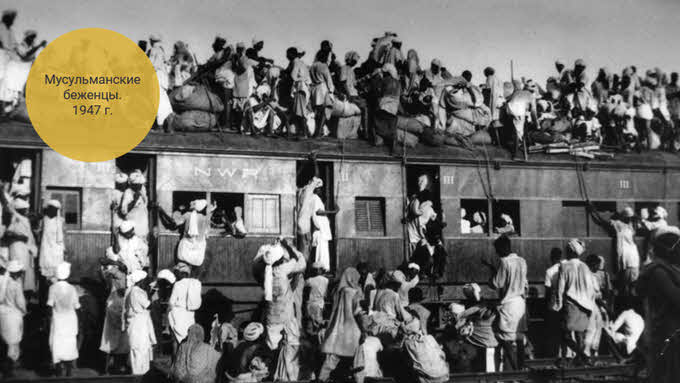

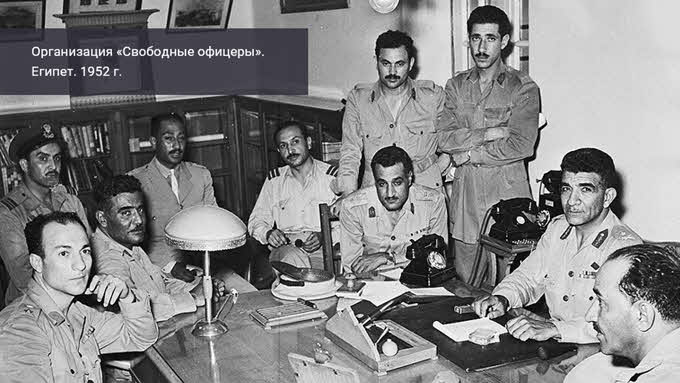

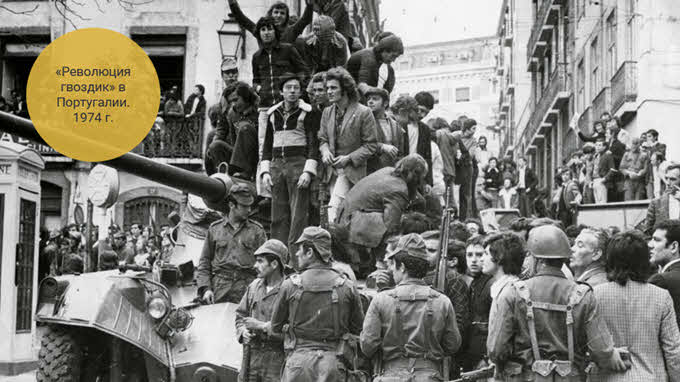

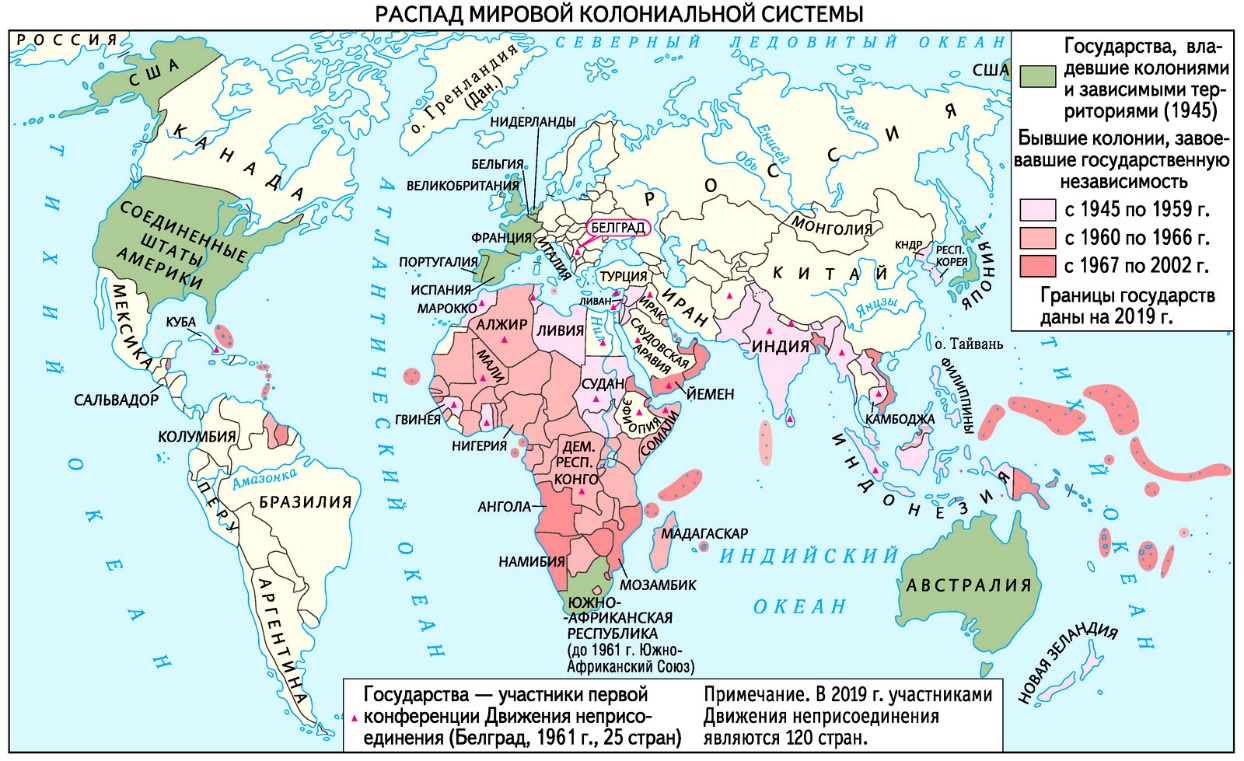

Тема: Крушение колониализма и борьба против отсталости План: Колониализм и деколонизация. Этапы крушения колониальной системы Проблемы развивающихся стран Типы развивающихся стран В 1939 году в колониях западных стран проживало 710 миллионов человек. Это чуть меньше 30 % всего тогдашнего населения Земли. Колониальная система трещала по швам. Народы требовали реализации права на самостоятельное, независимое развитие. Освободительное движение охватило Индию, Индонезию, Северную Африку, другие регионы. Национальные революции победили в Китае и Турции, не позволив развитым странам превратить их в полуколонии. Англия вынуждена была признать независимость Египта и Афганистана, вывести свои войска из Ирана. Тем не менее колониализм смог удержать свои позиции. Но в ходе Второй мировой войны ситуация существенно изменилась. Выделим те предпосылки, которые способствовали успеху в борьбе за освобождение народов Азии и Африки от колониальной зависимости. Многие колонии были непосредственно втянуты в боевые действия. Так, Япония в 1942–1944 годах оккупировала Индокитай, Индонезию, Бирму, Малайзию, Филиппины. Метрополии не смогли защитить свои владения. Это, безусловно, снижало их авторитет и влияние. Формировались местные органы самоуправления, которые могли бы в будущем взять власть в свои руки. В ходе борьбы со странами «Оси» метрополии активно использовали ресурсы своих заморских владений. Многие их жители были призваны на военную службу. На территории колоний строились военные заводы, ремонтные мастерские, аэродромы, военно-морские базы. Североафриканские владения Франции использовались сторонниками Шарля де Голля для организации борьбы против вишистского правительства. Здесь в ноябре 1942 года высадились союзные войска под командованием Эйзенхауэра. Они осуществили успешную наступательную операцию и вынудили германско-итальянские войска капитулировать. Боевое содружество не предполагало возврата к прежним отношениям господства-подчинения. Идея равных прав всех народов на свободное развитие стала одним из краеугольных камней новой системы международных отношений. Право на самоопределение поддерживалось авторитетом Организации Объединённых Наций. Его декларировали и обе сверхдержавы – СССР и США. Европейские же государства желали сохранить свои владения, но влияние их на мировой арене уменьшилось. Война истощила их экономические и финансовые ресурсы. Многие европейцы, пережившие войну, не желали слышать, а тем более участвовать в новых конфликтах – с народами колоний, готовыми с оружием в руках отстаивать своё право на независимость. Условно в процессе краха колониализма можно выделить несколько этапов. Первый охватывает 1945-й – середину 1950-х годов. В 1947 году Великобритания признала независимость «жемчужины» своей колониальной империи – Индии. В стране ширилась кампания пассивного (ненасильственного) сопротивления, проводились массовые политические стачки и демонстрации. В 1946 году в Бомбее вспыхнуло восстание матросов. Лорд Маунтбеттен, последний вице-король Индии, предложил план раздела страны по религиозному признаку. В результате были провозглашены два независимых государства: Индия, где основная масса населения проповедовала индуизм, и Пакистан, на территории которого жили по большей части мусульмане. Причём Пакистан состоял из двух отдельных частей: Западного (это территория современного Пакистана) и Восточного (в 1971 году здесь было создано независимое государство – Бангладеш).  Разумеется, разделить территорию таким образом, чтобы полностью развести индусов и мусульман по разные стороны границы, не получилось. Эти две конфессии уже несколько столетий сосуществовали в Индии. Начались столкновения на религиозной почве.  Около полумиллиона человек были убиты, 12 миллионов превратились в беженцев. Жертвой индусско-мусульманской вражды стал и Махатма Ганди. Он активно выступал против раздела Индии, призывал к веротерпимости, религиозному миру. 30 января 1948 года Ганди был убит одним из членов радикальной индуистской организации. В конце 1947 года произошло первое военное столкновение Индии и Пакистана из-за Кашмира. Это одна из территорий, за которые до сих пор ведётся борьба между двумя государствами. Особенно опасный характер она приобрела после того, как Индия и Пакистан вошли в число ядерных держав. Так же, без вооружённой борьбы, Великобритания признала независимость и других своих колоний в Азии – Бирмы (современная Мьянма) и Цейлона (сейчас эта страна называется Шри-Ланка).  В 1946 году США отказались от непосредственного управления Филиппинами. Власть в этой стране была передана национальному правительству. Сразу после окончания войны, в 1945 году, суверенитет провозгласили Индонезия и Вьетнам. Но обеим странам пришлось вести за него упорную борьбу.  Независимость Индонезии была признана Нидерландами лишь после пяти лет партизанской войны. В военных действиях на стороне голландцев приняли участие и англичане. В Индонезии оставалось много британских и японских военнопленных. Первым нужно было помочь вернуться в Англию, а вторых Великобритания обязалась отправить в Японию. Лидером национально-освободительной войны был Сукарно, избранный президентом Индонезии.  Под давлением ООН на Гаагской мирной конференции 1949 года Нидерланды признали независимость своей бывшей колонии. Война Демократической Республики Вьетнам против Франции продолжалась до 1954 года. Это была борьба за независимость не только Вьетнама, но всего Индокитая, то есть также и Лаоса с Камбоджей. В Индокитайскую войну вмешались другие державы. Францию поддержали США и Англия, Вьетнам – СССР и Китай. Решающее сражение произошло при Дьенбьенфу, городе на северо-востоке Вьетнама. Французский гарнизон капитулировал. На следующий день, 8 мая 1954 года делегация ДРВ во главе с Хо Ши Мином прибыла в Женеву, где началась мирная конференция.  В итоге Франция признала независимость Вьетнама (а также Лаоса и Камбоджи). Но страна была разделена на две части (по 17 параллели). На севере утвердилось коммунистическое правительство Хо Ши Мина (столица – Ханой). На юге было создано Государство Вьетнам с центром в Сайгоне. Оно оказалось в сфере влияния Запада, прежде всего Соединённых Штатов. Объединение страны произошло лишь после второй Вьетнамской войны 1954–1975 годов. Разделённой после получения независимости оказалась и ещё одна страна – Корея.  Её суверенитет был провозглашён 15 августа 1945 года, когда император Хирохито по радио объявил своим подданным о капитуляции Японии. Раздел Кореи рассматривался как временное явление. Речь шла о разграничении зон оккупации: советской – на севере, американской – на юге полуострова. Но в условиях «холодной войны» это территориальное разделение переросло в политический раскол. После окончания Корейской войны в 1953 году стороны отвели свои силы за демаркационную линию по 38 параллели. Она и стала границей между двумя государствами – Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Кореей. Второй этап деколонизации – середина 1950-х – середина 1970-х годов. Независимость в этот период получила значительная часть африканских колоний. После переворота «Свободных офицеров» англичане вынуждены были окончательно уйти из Египта.  Новое правительство во главе с Гамалем Абдель Насером в 1956 году заявило о национализации Суэцкого канала. Свободы добились Ливия, Судан, Марокко, Тунис. Ожесточённую борьбу за независимость пришлось вести Алжиру. К этой стране во Франции было особое отношение. По действовавшей на тот момент (1954 год) французской конституции Алжир являлся не заморским владением, а неотъемлемой частью Франции. Там проживало около миллиона французов. В их владении находилось 40 % сельскохозяйственных угодий. Значительная часть населения Франции воспринимала действия алжирских повстанцев как мятеж и угрозу территориальной целостности страны. Война велась самыми жёсткими методами. Обе стороны не чурались террора, пыток, убийства мирных жителей. Фронт национального освобождения Алжира нёс большие потери в боях с регулярными французскими частями и Иностранным легионом. Но проигрывая в военном отношении, он набирал очки в отношении политическом и дипломатическом. На Францию оказывалось мощное международное воздействие.  Шарль де Голль, ставший президентом страны в это кризисное время и утвердивший Пятую республику, симпатизировал колонам (французским алжирцам). Но понимал, что процесс деколонизации не остановить. В марте 1962 года были подписаны Эвианские соглашения, прекратившие войну. На референдуме более 90 % французов поддержали предоставление независимости Алжиру. В Алжире среди местных жителей за это решение проголосовали практически все. И в июле Франция лишилась владений в Северной Африке. Начало освобождению Тропической Африки положило провозглашение независимости Золотого Берега (Ганы). В 1960 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию «О предоставлении независимости колониальным странам и народам». С этого времени деколонизация была поставлена под международный контроль. 17 африканских колоний Англии и Франции стали в этом году независимыми государствами. 1960 год так и называют – «год Африки». В 1975 году начался последний, третий этап распада колониальной системы.  Португальская «революция гвоздик» свергла авторитарный режим Марселу Каэтану, преемника Антониу Салазара. Демократизация государственного строя означала также и предоставление независимости португальским колониям. В Африке – Анголе, Мозамбику, Гвинее-Бисау и островам Зелёного мыса (современное название – Кабо-Верде). И Восточному Тимору в Юго-Восточной Азии. Он, правда, практически сразу был оккупирован Индонезией. Последняя крупная колония в Африке – Намибия, владение ЮАР – получила свободу в 1990 году. У некоторых западных стран, например, Франции и Великобритании, сохранились «заморские территории». Но колониями они не являются. Их жители обладают такими же гражданскими правами, что и население основной части страны-метрополии. 2. После распада колониальных империй на политической карте мира появилось более 100 новых государств. На тот момент в них проживало свыше 2 миллиардов человек. Это изменило соотношение сил на международной арене и в Организации Объединённых Наций. С середины 1950-х годов в политологии появился новый термин – «третий мир». Так стали называть освободившиеся страны, отделяя их от первых двух «миров»: государств Запада и социалистического советского блока. Странам «третьего мира» необходимо было «перешагнуть» ту пропасть, которая отделяла их от развитых стран. Добиться этого они пытались разными путями.  Социалистический путь развития избрали Северная Корея, Вьетнам, Лаос и Кампучия (Камбоджа). Около 20 стран в разное время относились к государствам «социалистической ориентации». Среди них были Египет, Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Алжир, Эфиопия, Ангола и другие.  Во многих странах идеи социализма тесно переплетались с религиозными верованиями, традиционным укладом жизни. Особую идеологию – чучхе (развитие с опорой исключительно на собственные силы) – предложил КНДР её первый лидер Ким Ир Сен. Маоистские идеи форсированного строительства коммунизма с опорой на массовое насилие до логического конца довели «красные кхмеры» в Камбодже. Режим Пол Пота находился у власти в 1975–1979 годах.  За это время было уничтожено, по разным оценкам, от одного до трёх миллионов человек, которые «не годились» для строительства «светлого будущего», поскольку были недостаточно преданы режиму. Некоторые страны, взяв за образец западную экономическую систему, совершили скачок от традиционного к высокоразвитому постиндустриальному обществу. Это так называемые «новые индустриальные страны». Значительных успехов в экономическом развитии достигли Индия, Египет, Пакистан, Индонезия. Часть стран Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Кувейт, Бруней, Объединённые Арабские Эмираты – стали богатыми за счёт продажи нефти и газа. Однако большинство развивающихся стран значительно отстают по уровню своего развития от передовых держав. Кроме экономических им приходится решать и другие проблемы. Попробуйте назвать их самостоятельно. Развивающиеся страны. Новые государства Азии и Африки, а также страны Латинской Америки стали называть развивающимися странами, или странами «третьего мира». Термин «третий мир» использовался для обозначения государств с менее развитыми технологиями, чем «первый мир» (западные индустриальные государства и Япония) или «второй мир» (страны социалистического лагеря). Государства «третьего мира» существенно отличались друг от друга. Но у них была одна общая задача — проведение модернизации. Это подразумевало ликвидацию колониального наследия и экономической отсталости. Большинство развивающихся стран стали членами ООН, где они часто объединялись и выступали единым блоком. Многие из них стали играть заметную роль в глобальных политических и экономических процессах.  «Холодная война» и «третий мир». Создание новых государств пришлось на период «холодной войны». США и СССР боролись за влияние в мире, предлагая развивающимся странам экономическую и военную помощь. Сверхдержавы стремились распространить свою идеологию и модель развития: капитализм или социализм. Ряд новых государств предпочли социализм главным образом из-за того, что их старые колониальные правители принадлежали к капиталистическому лагерю. Другие государства привлекало экономическое могущество и материальное благосостояние Запада. Многие молодые государства отказались присоединяться к военным блокам. Сохраняя нейтралитет, они организовывали регулярные встречи глав государств или министров иностранных дел, согласовывали свои действия в международных организациях. Так в 1961 г. окончательно оформилось Движение неприсоединения. Основной его целью было ослабление международной напряженности и проведение выгодной для развивающихся стран экономической политики. Лидером этого движения стала Индия. В странах Азии, Африки и Латинской Америки довольно часто вспыхивали локальные конфликты. Иногда «холодная война» превращалась в настоящую. США и СССР, как правило, поддерживали противоборствующие стороны. Используя такие конфликты, сверхдержавы косвенно, а не напрямую, воевали друг с другом. Яркими примерами тому служат корейская и вьетнамская войны. А одним из самых затяжных и острых конфликтов стало арабо-израильское противостояние на Ближнем Востоке. Важную роль в урегулировании этих конфликтов играла ООН. Окончание «холодной войны» не привело к ликвидации локальных конфликтов в нестабильных регионах. Новые государства в поисках стабильности. Многие развивающиеся страны, особенно в Африке, столкнулись с серьезными проблемами. Здесь они унаследовали территории, на которых проживали люди с разной языковой, религиозной и этнической принадлежностью. Отдельные государства были слабо подготовлены к самоуправлению: нередко богатая европеизированная элита контролировала и правительство, и экономику. Подавляющее большинство населения развивающихся стран оставалось бедным. Особое место среди государств занимает Южно-Африканский Союз (с 1961 г. — Южно-Африканская Республика (ЮАР)). В 1948 г. здесь на всеобщих выборах победила Национальная партия. Она провела законы, ограничивающие права чернокожего населения. Эта политика получила название апартеида и означала, что коренное население было обязано проживать в специальных резервациях, заниматься низкооплачиваемым трудом, а также лишалось всех гражданских прав. Конечной целью было создание «Южной Африки для белых». Только в 1994 г. состоялись всеобщие демократические выборы, признанные международным сообществом, и период апартеида в ЮАР завершился. По мере нарастания проблем к власти в новых государствах приходили военные или авторитарные лидеры. Часто это были те же люди, которые активно боролись за национальное освобождение. Они наводили порядок в стране, устанавливая однопартийную диктатуру и запрещая другие политические партии. В 1975 г., победив в гражданской войне, к власти в Кампучии пришли «красные кхмеры» во главе с Пол Потом, которые взяли на вооружение марксистскую идеологию. Они развязали в стране геноцид против собственного народа, а спустя три года — войну с Вьетнамом. В 1979 г. вьетнамские войска свергли режим «красных кхмеров». В ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки в конце 1980-х — начале 1990-х гг. произошли демократические преобразования. В результате многопартийных выборов были упразднены диктаторские режимы и однопартийные системы правления. Последствия демократического эксперимента оказались неоднозначными из-за возникших экономических проблем и отсутствия опыта конституционного правления в этих государствах.  Препятствия на пути развития. Некоторые развивающиеся страны, например, Республика Корея, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, успешно модернизировали свои экономики. Их даже назвали «новые индустриальные страны». Другие государства не добились ощутимых результатов. Причины неудач были различными. Во многих регионах географические условия стали серьезным препятствием на пути прогресса. Отдельные государства, имеющие небольшую территорию, испытывали недостаток природных ресурсов, необходимых для самостоятельного развития. Сложные климатические условия, нехватка земли, пригодной для сельского хозяйства, создавали дополнительные проблемы. Рост населения стал еще одним серьезным препятствием. Улучшение медицинского обслуживания и качества питания привело к снижению смертности и демографическому взрыву, однако обратной стороной увеличения населения стал рост бедности и нищеты. Экономические отношения, установившиеся в эпоху империализма, существенно не изменились и после 1945 г. Большинство новых стран сохранили зависимость от своих бывших метрополий. Они по-прежнему поставляют сельскохозяйственную продукцию и сырье индустриальному миру и нуждаются в западных промышленных товарах, технологиях и инвестициях. Во многих развивающихся странах сохранено производство какого-то одного вида продукции, например, сахара или какао. Поэтому их экономики находятся в полной зависимости от спроса на международном рынке. Большая часть природных ресурсов идет на выплату процентов по долгам. Таким образом, развивающиеся страны оказались в зависимости от различных видов помощи со стороны бывших метрополий. Великобритания, Франция и другие страны Запада проводили политику, направленную на сохранение своего влияния в бывших колониях новыми, более гибкими экономическими методами. Эта политика получила название неоколониализма. После обретения независимости многие страны рассчитывали, что именно социалистический путь развития поможет им быстро модернизировать экономику. Свою экономическую политику они строили по примеру Китая или СССР, добившихся быстрого индустриального роста. В 1950—1960-х гг. развивающиеся страны социалистической ориентации смогли осуществить некоторый прорыв. Однако закрепить этот успех не удалось. Под давлением Запада в 1980-х гг. страны стали переходить к рыночной экономике. Распад СССР окончательно поставил точку на социалистической ориентации развивающихся стран. Решению социальных проблем и экономическому развитию в странах Азии и Африки мешали гражданские войны и другие конфликты. Военные диктаторы и авторитарные правители тратили деньги на оружие, а не на образование, жилье или здравоохранение. Сальвадор в Центральной Америке, Ливан на Ближнем Востоке, Камбоджа в Юго-Восточной Азии и Мозамбик в Африке — вот неполный перечень развивающихся стран, которые особенно пострадали от внутренних конфликтов и гражданских войн. 3. Развивающиеся страны, или страны третьего мира характеризуются низким уровнем социально-экономического развития. Несмостря на их количество, огромную территорию и численность населения (80% населения Земли), на них приходится менее трети Валового мирового продукта. Условия социально-экономического развития развивающихся стран определены: длительной колониальной или полуколониальной зависимостью; общественной отсталостью, сохранением многих феодальных и полуфеодальных пережитков — общество, как правило, поделено на касты, границы между которыми труднопреодолимы или непреодолимы. Социально-экономические признаки развивающихся стран: незавершенность рыночных преобразований — все необходимые рыночные институты уже созданы, но их роль в национальной экономике все еще невелика, национальный капитал традиционно слабый и без помощи извне с трудом выдерживает конкуренцию на мировом рынке, структура национальной экономики многоукладна; слабость государства — оно сохраняет контроль над значительной частью собственности, зачастую активно вмешивается в деятельность частного бизнеса, но при этом не может создать конкурентную среду и защитить права собственника; значительное имущественное расслоение населения и обусловленная этим напряженность в обществе; территориальные диспропорции в развитии — соседство высокоразвитых и крайне отсталых районов. В результате развивающиеся страны играют сравнительно небольшую роль в мировой экономике и международных экономических отношениях. Достаточно отметить, что, сосредоточивая около 80% мирового населения, они производят лишь 17% продукции обрабатывающей промышленности мира. Развивающиеся страны традиционно объединяют в 3 региона: Азия (с Океанией), Африка (в обоих регионах за вычетом развитых стран) и Латинская Америка. Наиболее экономически развитым (и, добавим, общественно зрелым) регионом является Латинская Америка, она же производит примерно половину промышленной продукции развивающихся стран. Еще в середине XX в. ей значительно уступала Азия (с Океанией). Однако уже к концу XX в. благодаря бурному экономическому развитию многих азиатских стран эти регионы по своим экономическим показателям сравнялись. Африка же продолжает оставаться самым отсталым регионом развивающегося мира. Основными признаками развивающейся страны являются: Колониальное или полуколониальное прошлое Аграрно-сырьевая направленность экономики Многоукладность экономики: доиндустриальный тип производства соседствует с индустриальным и постиндустриальным Неоднородность социальной структуры общества Низкое качество рабочей силы Социальное напряжение Зависимость от стран с развитой рыночной экономикой, в особенности от иностранных кредитов Список развивающихся стран Развивающиеся страны как и развитые тоже неоднородны. Ведущее место занимают так называемые ключевые страны крупного потенциала. В эту группу входят всего 4 страны: два «гиганта Востока» (Китай и Индия) и два «лидера Латинской Америки» (Бразилия и Мексика). Их суммарный экономический потенциал равен этому показателю остальных развивающихся стран. Эти страны обладают колоссальными природными и трудовыми ресурсами, а активное проведение экономических реформ (в Китае с 1978 г., в Мексике с 1985 г., в Индии и Бразилии с 1994 г.) значительно усилило их роль в мировой экономике. В Китае и Индии традиционно велика роль государства, именно при его содействии в этих странах начали осуществляться крупномасштабные программы развития науки и техники. Китай уже давно обладает ядерным оружием, в 2003 г. (третьим в мире после СССР и США) осуществил запуск пилотируемого космического корабля. Индия имеет одну из самых современных в мире атомных программ, создала крупнейший в Азии атомный центр (в Тромбее), в 1998 г. испытала 5 ядерных боезарядов, один из которых был термоядерным, по количеству высококвалифицированных программистов вышла на второе место в мире (после США), осуществляет запуски спутников с собственного космодрома в Шрихарикоте. В Бразилии и Мексике тоже отмечается бурный прогресс в научно-технической области. Однако он связан прежде всего с деятельностью транснациональных корпораций. Если Бразилия с большим успехом реализует импортозамещающую модель развития и утверждается на латиноамериканском рынке, то Мексика, используя территориальную близость к США, сделала упор на развитие экспортоориентированных отраслей и в значительной степени обслуживает внутренний рынок своего северного соседа. Вторую группу развивающихся стран образуют страны крупноанклавного развития капитализма. Это страны сравнительно высокого уровня развития. Среди них Турция, Сирия, Ирак, Иран, Марокко, Алжир, Тунис, Египет, большинство крупных стран Латинской Америки. На их территории можно выделить высокоразвитые районы, занимающие значительную площадь, как правило, примыкающие к столице или формирующиеся в крупных ресурсных зонах, и отсталые регионы. Особую группу образуют так называемые новые индустриальные страны «второй волны». В ее состав включают Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и Вьетнам. Еще недавно эти страны были отсталыми, но за сравнительно короткое время сумели превратиться в крупных производителей и экспортеров продукции обрабатывающей промышленности. Толчком для их экономического роста послужило создание свободных экономических зон с целью привлечения иностранного капитала и новых технологий. В рамках свободных (или специальных) экономических зон на первом этапе развивались легкая и пищевая промышленность. На втором этапе к ним добавились машиностроение (производство комплектующих деталей, сборка бытовой электроники, средств связи и автомобилей) и химическая промышленность (производство современных полимеров и изделий из них). Конечно, все это было бы недостижимо без сравнительно высокой квалификации и исключительной дисциплинированности местных трудовых ресурсов. Конечно, свободные экономические зоны, даже если их несколько и они, разрастаясь, формируют целые полосы развития, занимают сравнительно малую площадь, остальные же регионы страны существенно отстают в развитии. Среди развивающихся стран резко выделяется группа стран — экспортеров нефти. Это Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман, Бруней и Ливия. Все они богаты нефтью и (или) природным газом и получают сверхдоходы от их продажи на мировом рынке. По производству валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения многие из них принадлежат к числу мировых лидеров. Однако обладание избыточными финансовыми средствами отнюдь не гарантирует высокий уровень экономического развития. Сказывается чрезвычайная низкая квалификация местных кадров, сохранение феодальных, а то и рабовладельческих пережитков. Эти страны, как правило, являются абсолютными монархиями (или диктаторскими режимами), что ведет к непропорциональному распределению природной ренты. Государственной религией здесь является ислам, поэтому основным регулятором общественных отношений зачастую выступают не светские законы, а законы шариата. Конечно, эти страны пытаются развивать другие отрасли — например, в большинстве стран возникли крупные нефтехимические комплексы, в ОАЭ функционирует крупный алюминиевый завод, Кувейт превратился в крупного производителя томатов и орхидей, а Саудовская Аравия полностью обеспечивает себя пшеницей. Однако их экономики сильно зависят от нефтедобычи, а перечисленные отрасли не обеспечивают должного уровня эффективности производства. Острой и пока не решенной проблемой остается зависимость от закупок современного оборудования, большинства видов товаров, притока иностранной рабочей силы (в ряде стран она составляет 80-90%). Однако наиболее эффективном способом использования большого количества «свободных» денежных средств стало их вложение в западные коммерческие банки, в ценные бумаги крупнейших компаний и создание системы высшего образования (с привлечением иностранных специалистов). Небольшие страны образуют две близкие по модели развития группы: зависимого плантационного хозяйства и концессионного развития. С помощью транснациональных корпораций они интенсивно используют один вид (редко — несколько видов) природных ресурсов. Широкие поставки на мировой рынок производимых при этом одного-двух видов продукции обеспечивают сравнительно высокий уровень доходов населения. К первой группе относятся страны Центральной Америки и Шри-Ланка. Они обладают уникальными агроклиматическими ресурсами, пригодными для производства разнообразных видов сельскохозяйственной продукции. В результате страны Центральной Америки являются крупными поставщиками на мировой рынок (но особенно в США) бананов, кофе, хлопка, сахара-сырца, овощей, цветов и говядины, а Шри-Ланка — одним из крупнейших в мире экспортеров чая. В состав второй группы входят Габон, Ботсвана, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Гайана, Суринам и Папуа — Новая Гвинея. Эти страны специализируются на добыче и первичной переработке одного-двух видов полезных ископаемых. Ямайка, Гайана и Суринам выступают крупными экспортерами бокситов и глинозема, Тринидад и Тобаго — нефти, нефтепродуктов и стали, Габон — нефти и концентрата марганцевых руд, Ботсвана — алмазов, Папуа — Новая Гвинея — концентрата медных руд и тропической древесины. Весьма значительное место в мировой экономике занимают небольшие страны, представляющие собой свободные экономические зоны. В эту группу входят Кипр, Бахрейн, Кабо-Верде, Либерия, Джибути, Бермудские острова (Великобритания), Каймановы острова (Великобритания), Багамские острова, Виргинские острова (США и Великобритания), Сент-Винсент и Гренадины, Барбадос, Антильские острова (Нидерланды), Аруба (Нидерланды), Панама и Вануату. Эти страны не обладают почти никакими ресурсами, но имеют чрезвычайно выгодное экономико-географическое положение. Это позволило им пойти по пути создания на своей территории благоприятного режима для налоговых резидентов из других государств. Большинство крупнейших банков мира имеют здесь свои филиалы. Активизирующийся при этом приток капитала нередко превышает десятки миллиардов долларов в год. Многие из перечисленных стран взяли на себя функции по обслуживанию мирового транспорта и связи (особенно морских и авиационных перевозок), интенсивно развивают туристический бизнес, а некоторые — и мощную обрабатывающую промышленность (как правило, по частичной переработке импортного сырья с целью поставок полуфабрикатов в соседние страны). Например, в Бахрейне функционирует крупный алюминиевый завод, на Виргинских островах (США) — одни из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих и глиноземных заводов, на Барбадосе — завод компьютерных плат, на Антильских островах и Арубе — одни из крупнейших в Америке судоремонтных доков. Наконец, последнюю группу образуют беднейшие страны мира. Всего в мире их насчитывается около 50, из них свыше 30 находятся в Африке (подавляющая часть стран Тропической Африки), несколько — в Азии (Йемен, Афганистан, Таджикистан, Киргизия, Непал, Бутан, Лаос, Камбоджа, Монголия и др.) и Океании (Кирибати, Соломоновы острова и Тувалу), всего одна — в Латинской Америке (Гаити). Внутриполитическая обстановка в этих странах, как правило, крайне неустойчивая — на протяжении многих лет здесь не затухают гражданские войны, часто происходят военные перевороты. Иностранные компании не рискуют вкладывать сюда инвестиции, а финансовая помощь теряет эффективность в условиях высокой коррумпированности местной правящей элиты и чиновничества. Ряд стран, которые в настоящий момент считаются развивающимися, стремительно наращивают свой экономический потенциал, поэтому в ближайшем будущем могут быть включены в категорию развитых стран. Это так называемые пороговые страны. К ним относятся Турция, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Марокко, Тунис, Мексика, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Аргентина и Чили. |